![]() 8月号 2018年

8月号 2018年

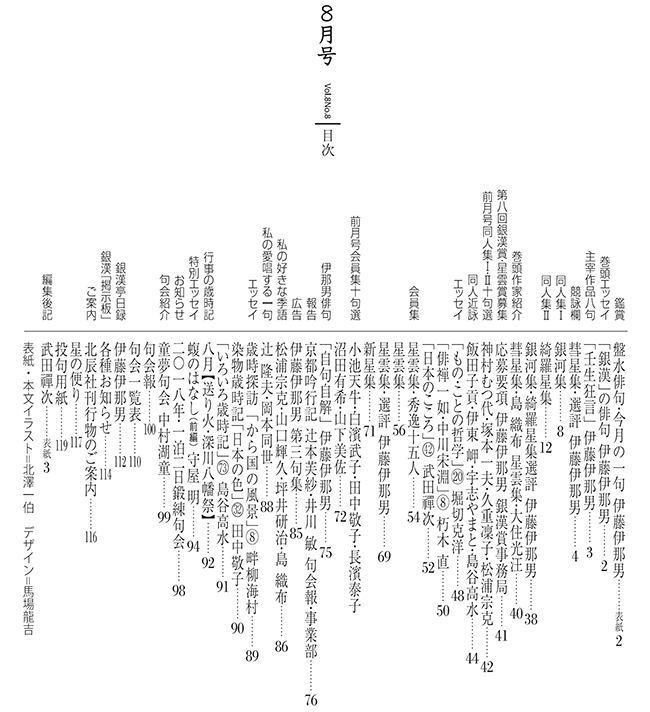

| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀漢賞銀河集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 伊那男俳句 銀漢の絵はがき 掲示板 銀漢日録 今月の写真 |

伊藤伊那男作品主宰の八句  今月の目次  銀漢俳句会/8月号    銀漢の俳句伊藤伊那男

|

| ◎大正八年生まれの俳人達 金子兜太氏が平成30年2月20日、98歳で逝去された。兜太は大正8年(1919)生れ。この年は俳人の当り年といわれている。兜太も「一句一句(一九一九)の生れなんだよ」と言っていたと聞く。 大正8年前後を年表でみると、前年にシベリア出兵宣言、富山で米騒動勃発。8年はパリ講和会議が開かれ、ベルサイユ講和条約で第一次世界大戦の一応の決着がついたものの、朝鮮半島では反日の旗を掲げた三・一運動が、国内では大日本国粋会が結成。9年には株式の大暴落があるなど、太平洋戦争への道を徐々に辿り始める兆候が芽生えていた感がある。その大正8年生まれの俳人を次に挙げる。 森澄雄(2月生、平成22年没 享年91歳) 除夜の妻白鳥のごと湯浴みをり

佐藤鬼房(3月生、平成14年没 享年82歳)

ぼうたんの百のゆるるは湯のやうに 西国の畦曼珠沙華曼珠沙華 やませ来るいたちのやうにしなやかに

鈴木しづ子(6月生、消息不明)

陰に生る麦尊けれ青山河 夏みかん酸つぱしいまさら純潔など

安東次男(7月生、平成14年没 享年82歳) 夏掛やつかひつくさぬ運の上

原子公平(9月生、平成16年没 享年84歳) 戦後の空へ青蔦死木の丈に充つ

金子兜太(9月生、平成30年没 享年98歳) 銀行員等朝より蛍光す烏賊のごとく

湾曲し火傷し爆心地のマラソン 人体冷えて東北白い花盛り 暗黒や関東平野に火事一つ 鈴木六林男(9月生、平成16年没 享年85歳) 視つめられ二十世紀の腐りゆく

沢木欣一(10月生、平成13年没 享年82歳) 天の川柱のごとく見て眠る

塩田に百日筋目つけ通し なづな粥泪ぐましも昭和の世 石原八束(11月生、平成10年没 享年78歳) くらがりに歳月を負ふ冬帽子

血を喀いて眼玉の乾く油照 金子兜太を最後に右の俳人は全て世を去り、戦前戦中を詠める俳人はほぼいなくなったのである。 |

| 出羽三山の中核、羽黒山神社三神合祭殿の前に鏡池がある。池から古代の銅鏡が沢山出土したことから、その名がある。先生が訪ねたとき、初蟬の声が池面に反響し、あたかも濾過したように聞こえたのであろう。鏡池といえば先生が昭和50年に詠んだ〈河骨は星のごとしや鏡池〉の句碑が、平成2年、手向集落の講宿三光院の前庭に建立された。鏡池は河骨の自生地で、時々刈り取られ、また群生するということを繰り返しているようだ。 (昭和63年作『随處』所収) |

| 「遅日」は「日永」と同じだが「もっぱら日没時間の遅くなったことに興味を感じた言い方である」(『角川俳句大歳時記』)とある。日没時間だけで言うと、夏至が最も遅いのだが、気分の上で、春により強く感じるというところが、日本人の実感なのである。〈この庭の遅日の石のいつまでも 虚子〉などはまさに、この時間の経過を楽しんでいる句といえよう。さて掲出句、「離(さか)る」と読むのが良いと思うが、沖の舟が去っていくのか、こちらへ来るのかが不確かだという何とも鷹揚で駘蕩たる情景である。帆の動きも「遅日」の中に包含してしまったところも面白い。 |

| 「 |

| 何だか石原裕次郎の歌にでも出てきそうな句だが、決して貶めているわけではない。リラは明治に日本に入ってきた花で、英名が「ライラック」、「リラ」は仏名である。寒冷を好む樹木なので、札幌を代表する花となった。「記憶の果ての」の措辞が句の眼目だが、どのような記憶であるかは読み手各々の思いに委ねていて、それもまたいい。 |

| 「能登瓦」は珠洲で焼かれるもので、本格的な生産は明治に入ってからだという。雪の重みや滲水、寒冷に耐える製品で、能登だけでなく北陸、山陰に普及しており、車窓などからもそれと解る。その家並みのうねりを波のようにして鯉のぼりが泳いでいるという、なかなか面白い見立てである。光を放つ瓦であるだけに尚更この情景が納得できるのである。 |

| 平成が30年で終焉を迎えようとしている今、昭和を偲ぶ句が増えているように思う。我々の世代にとっては、青春時代であった昭和がしきりに懐しいのである。私も石油ショックや、三島由紀夫の憤死事件の記事などを切り抜いて仕舞ってある筈である。きっと紙魚が走り、黄ばんでいることであろう。紙面は黄ばんでも、青春の記憶は鮮明に輝いているのである。 |

| 奈良唐招提寺の始祖鑑真和上を偲んだ芭蕉の句は〈若葉して御めの雫ぬぐはゞや〉。掲出句はその本歌取りである。本歌取りは原句にどこまで接近してよいか、というところが要だが、この句は徳俵で踏みとどまってセーフの句である。「明るうす」と芭蕉の句に続けて展開しているのがよい。 |

| 伊那の七谷を屈曲して縫う飯田線の様子が如実。 |

| 私の頃は夏もネクタイ姿であったが、今はこれでよい。 |

| 感覚はいい。「触れ合ふ音も」位がよかろう。 |

| こういう子育てが続けば日本は大丈夫! |

| 観光船ながら「海賊船」をも止める青嵐。俳諧味である。 |

| 鉄瓶をよく見ている。旨い新茶を楽しんだことだろう。 |

| 石切場の夕暮。崖の断面に投影する春夕焼が美しい。 |

| 雲居とは大袈裟だが、俳句はそう言い切っても良い。 |

| 遺影は確かにそうだ。若葉と正面、というのがいい。 |

| 夜半の滝の句のパロディー化とも思うが、これも又よし。 |

| 昭和の田舎の生活を思い出す。死んだ仲間の何人かも。 |

| 「花王」とは牡丹の異称。確かに!と納得の句。 |

伊藤伊那男

| 私も同行した飯田蛇笏・龍太の邸宅訪問の嘱目である。だが、掲句は嘱目というよりも、その後じっくりと熟成させてできた句なのであろう。実景というよりも多分に作者の思いを投入している感がある。筍であるから節と節の間は緻密である。そこにぎっしりと詰っている「山廬の気」――それは蛇笏・龍太の俳句精神ということなのであろう。写生から心象に転じて山廬を象徴的に捉えた名作。 |

| これも山廬。実景である。そもそも旧暦の節句は今の四月、まさに桃の花の盛りの頃である。春の遅い甲州ではなおさらのことであろう。旧家の雛を詠んで出色であった。同時出句の〈花守の狐川より後山へと〉の花守は現当主秀實さん。固有名詞を二つ重ねているが、決して煩わしくなく、逆に相乗効果を出しているようだ。〈行く春や山廬を継ぎし人とゐて〉も白根三山などを共に仰ぎながら案内して戴いた風景を抒情的に描いている。 |

| 「廊下のごとし」と言われてみれば、なるほど! まさにその通り、と膝を打って頷いた。乗客の数も少なくなった終電は人気の無い廊下のようだという見立ては見事な把握である。「月朧」の配合で、終電という淋しい雰囲気を和げているところもいい。 |

| テレビの出現は子供時代の一大事件であった。当初はラジオ店などと呼んでいた家電販売店の店頭に群がって見たものだが、東京オリンピックの頃までにはほとんどの家に普及した。この句のように斜めに張った四本の脚に支えられて、画面は緞帳のような幕で覆われていた。ブラウン管のテレビなのでスイッチを入れても、画面が出るのに少し時間がかかったものだ。「脚のありしころ」が具体的で一瞬に記憶を甦らせるものである。「物」を提示した強さだ。 |

| 「聖五月」という季語は口当たりがよいので、何でもかんでもこの季語で詠む人がいるが、私は嫌いである。カトリックでこの月を聖母月と呼ぶところからきているのであり、その心を詠んだときのみに使う季語と思うべきである。ではこの句は、というと、その系譜の中で理解できる秀句である。昔、腕は翼であったのか……。おのずから天使像などに想像が及ぶのである。同時出句の〈みづ色に透けて静脈聖五月〉も同類で、容認できる聖五月である。 |

| 待ちぼうけを喰った自分も、他者からみたら、かげろうのように見えたのであろう、と言う。「我も」とあるところから見ると、待ちぼうけをさせた相手も「かげろう」であり、自分もまた「かげろう」、ということになる。関係する両者共にゆらゆらと立ちのぼる「陽炎」という不思議な句。同時出句の〈幸せと言へば消えさう今朝の虹〉も言葉にしたら終ってしまうという独自の鋭い感性の句。 |

| 「紫陽花」は、その色が変化することから「七変化」との名称もある。だがこの副季語を使うのはなかなか難しいのである。掲出句が成功したのは、歌舞伎の早替りと紫陽花の色の変化を重ね合わせている点である。その変化もまだ「二つ目ほど」だという。「二つ目」とは歌舞伎の二幕目で、下級俳優だけが出ることを言う。まだまだ変化の初段階であるという句意で、国立劇場の職員である作者の仕事柄身についた独自の視点である。 |

| 子供の呟きをそのまま俳句にしたような句で、何ともいえないおかし味を醸し出している。率直な感想であるところがいい。鯉の家族全部が尾を垂れてしょんぼりしているようであり、そこを無心に詠んで成功している。 |

| 落し角を意外な観点から読んでいて死角を突かれた感じである。奈良公園であろうか。管理事務所に鹿の落し物が届いた。おおらかなユーモアである。 |

その他印象深かった句を次に

| 「棚引かぬ」というところに作者の思いが入っているのであろう。私がこの作者の年齢の頃は徐々にバブル経済に突入していく頃で、株式も不動産も上昇過程に入り、「日の出づる国日本」とおだてられて、根拠の無い過剰な自信を持ち始めた頃であった。そのように振り返ると、今の若者は冷静である。悲観もしていないと思うが、法外な期待もしていないのである。昭和が終わって三十年。冷静な目で見た昭和の日である。同時出句の〈共に食むサンドウィッチと薫風と〉は読み手に気持ちの良い風が吹く秀逸。 |

| 国生みの島といえば、伊邪那岐・伊邪那美の二神が天の沼(ぬ)矛(ほこ)で滄海を探って引き上げた時、矛先からしたたり落ちる潮の凝って成ったという島。日本全体を指すこともあるが、淡路島を想定させる説もある。その地で蛸を干している。平らに圧して干すので簾のようにも見える。古代から続いたであろう駘蕩たる風景である。同時出句の〈白き帆も流れに乗らず水芭蕉〉〈マネキンのつば広帽子夏兆す〉も各々新鮮な感性を発揮している。 |

| 腕白な子供も母の日ばかりは大人しくしていたのであろう。で、終ればいつもの反抗期の子供に戻る。だが考えようによっては「理性」を持っている子供だともいえる。そんな微妙なところが詠み取られているようだ。同時出句の〈撮られたることに疲れし園の薔薇〉は擬人化を効かせた技のある一品。薔薇という花だからこそ生きた句。 |

| 巻頭に挙げた〈棚引かぬ日本国旗や昭和の日〉の作者の母君の作品。やはり世代の隔りによる感慨の相違が出ているのが面白いところだ。三十年を経て懐かしさを伴う昭和の日である。日本が世界一の豊かな国になったかも知れないという一場の夢を見たことも懐かしい思い出だ。「未だ少し」に微妙な距離の把握がある。平成ももうすぐ終る。 |

| 栄螺の壺焼の様子が丁寧に詠み込まれていて良い。結局俳句の王道は対象物を見る眼力の強さなのだなと思う。作者の感情などは一切入れず、栄螺を焼くという作業だけを克明に伝える――それだけで感動を呼ぶ、ということだ。 |

| 春の暑くもなく寒くもない朝の寝心地は格別なものである。ぼんやりと頭の中では朝の到来を知覚しているのだが、寝床に未練が残っているのだ。「遠く近くに」聞こえる鳥の声というのは、鳥が遠くにいるとか、近くにいるということではなく、作者の眠りの浅さや深さを表現しているのであり、そこが句の眼目だ。同時出句の〈風止みて尾鰭の重き鯉幟〉もいい視点である。 |

| DNAの連鎖はこんな動作にも影響するのであろうか。そのようなことに気付いたところが面白い。同時出句の〈新緑の波押しよせる天王山〉は明智光秀と羽柴秀吉の勝敗を決した山を舞台に「波押しよせる」と、歴史の回顧に重ねたところが手柄。〈見上ぐれば憤怒の蔵王青嵐〉も、桜どきを過ぎた吉野の一面を詠み止めて味のある一句となった。 |

| 「勘太郎月夜唄」に〝影か柳か勘太郎さんか伊那はなああ七谷糸引く煙〟とある。伊那谷の中にも七つの谷があるという意味で、ローカルな地名ながら同郷の私にはよく解る句である。「布陣終へたる」と擬人化したところが滑稽で、実は伊那谷の武士団は軟弱で、武田が来れば武田に、織田が来れば織田にすぐ帰順してしまうか、山奥に逃げ込んでしまうのである。 |

| 壬生狂言は全て無言。面だけで喜怒哀楽を表現するのである。これを突き詰めた究極の措辞が「ひとつの面の泣き笑ひ」ということになるのであり、きっちりと納めた見事な措辞である。 |

| 伊那男俳句 自句自解(32) 柿羊羹夕日の色に美濃の国

子供の頃、秋になると学校の帰りに友人の家の柿の木に登り、捥いで食べたものだ。柿の枝は脆いので注意を要した。どこの家でも干柿を作っていたし、柿は飽きるほど食べたということになろうか。ところが柿羊羹は別物で、多分岐阜県大垣市からの土産物だったのであろうが、子供心に瞠目したものであった。孟宗竹を半分に割った、節と節の間に練り込んだ柿の餡を流し込んで固めてあり、オブラートが張ってあったような記憶がある。切り分けると竹の形の半円形の羊羹となる。艶やかな透明感があり、行ったことは無いが美濃国の夕日の色なのだろうなと思った。干柿を材料にした和菓子、たとえば巻柿などは各地にあるが、品位の高さでは柿羊羹には敵わないなと、思う。余談だが、最近は柿を収穫することがなく、木に残されたままの風景をよく目にする。鳥でさえ食べ残すのである。「木守柿」どころか、「柿花火」などと詠む人があるが、その比喩表現は私の好みではない。 父が食むのみの棗の熟れにけり

子供の頃、近所からの貰いものであったのか、赤黒く熟れた棗の実が食卓にあり、一つ食べてみたが、粒の割に種が大きく、甘いわけでもなく、家族も同様であったようで、結局父だけが食べるものであった。季節が来ると毎年同じようなことが続いていたようだ。棗はそんな果実であった。棗といえば日露戦争の乃木大将を称える〈庭に一木棗の木/弾丸跡も著るく……〉の歌を思い出す。恐らく父の時代に流行った歌であろうから、父には味覚とは別の思いがあったのかもしれない。数年前、京都の明治天皇陵を訪ねたことがある。もともと豊臣秀吉の伏見城の跡地である。その丘陵の下に、あたかも陵を拝むようなかたちで乃木神社があった。京阪電鉄の当時のオーナーが乃木大将に心酔し、仕事を離れ、私財も投じて建立に専念したのである。あまり知られていないが、あの水師営の乃木大将の宿舎も買い取ってここに移築されているのだ。庭前に棗の木も植えられていた。 |

5月 5月29日(火) 5月29日(火)店、月末の週は超閑散。事業部、大野田、谷口、松代さん京都吟行の時間割ほか打ち合わせ。  5月30日(水) 5月30日(水)店、どうしようもない閑散。客1人で20時過ぎる。雨でもあり、見切りをつけて閉める。帰路の経堂で下車し、小酌。鈴木忍さんから、店の前に来たけれど……と電話があり、ごめんなさい!  5月31日(木) 5月31日(木)彗星集選評書いて7月号の原稿終了。店、やはり閑散。常連がカウンター。あと店を閉めて山田真砂年さん等と飲む。 6月  6月1日(金) 6月1日(金)5月の月次収支表作成。松川洋酔さん75歳の誕生日。超結社で15人ほどが集まり祝う。料理の持ち寄りもあり有り難し。 6月2日(土) 終日家。うたた寝、テレビなど休養。合間にエッセイの構想。亮ちゃん子役の舞台あり、残りの孫3人の夕食用意など。 6月3日(日) 中野サンプラザにて「春耕同人句会」。帰りのエレベーターで青柳志解樹先生にお目に懸かり、握手。「炙谷」にて親睦会。杉阪さん大腸検査の結果OK! あともう一軒。  6月4日(月) 6月4日(月)店、三輪初子さん関根誠子さんと。池田のりをさんも。阪西敦子さん6月1日から東洋経済新報社に転職と。「かさゝぎ俳句勉強会」あと11人。  6月5日(火) 6月5日(火)店、閑散。事業部、京都吟行の案内を発送。あと店で歓談。 6月6日(水) 「きさらぎ句会」のあと、5人店へ。「宙句会」あと14人。梅雨入り。  6月7日(木) 6月7日(木)句集ゲラ到来。校正。発行所も北辰社グループが校正作業して下さっている。店「十六夜句会」あと13人。  6月8日(金) 6月8日(金)7月号の銀漢誌校正。店、柊原洋征さん、福永新祇、田家さんなど五人の句会。あと「大倉句会」あとの19人。永山憂仔さんからの飛魚のかまぼこ沢山。伊東岬さんのいんげんなど。 6月9日(土) 10時、運営委員会。午後、湯島の全国家電会館にて「銀漢本部句会」52人。あと「はなの舞」にて親睦会10数名。 6月10日(日) 小池修一郎演出のモーツァルトの舞台を見る予定が、チケットが手に入らなかったと、いづみ、展枝、井蛙のメンバーで吟行に変更。14時、台風襲来の中、白金台駅に集合。明治学院大学(長女の通った大学)〜高輪消防署二本榎出張所〜英一蝶の墓〜元和キリシタン遺跡(キリシタン処刑地)〜大石内蔵助以下17人切腹の細川家下屋敷跡(ここの椎の大木見事! )〜高松宮邸(このあと天皇陛下が移られる)〜泉岳寺などを巡る。東京も歩けば見所多し。あと三田の魚の店で打上げ。あと田町駅前で久々のカラオケ。光汪さんが合流。  6月11日(月) 6月11日(月)発行所7月号の校正作業。予約の無い日。小川洋、宗一郎さんなど。閑散。校正終わったあとの透水さんと隠岐の話など。 6月12日(火) 「火の会」9人。「天為」の小川洋、竹内宗一郎さん(「街」編集長でもある)が特別参加。五日市征和さん久々。村上鞆彦・礼奈夫妻、結婚式以来初めて来店。  6月13日(水) 6月13日(水)発行所「梶の葉句会」の選句。店、「青垣」の池谷秀子さん(神戸)、句集出版の打ち合わせに上京とて寄ってくださる。「夏の闇鍋の会」と称して羽久衣さん他10人、各々食材を持参。国会議員のT先生、たまたま来店してこの会に参加。  6月14日(木) 6月14日(木)店、「極句会」あと12人。禪次さんゲスト。宗一郎、洋さんなど「天為」の方。  6月15日(金) 6月15日(金)発行所の「蔦句会」選句。あと店へ7人。入れ替えに三ヶ月に1度の「白熱句会」(檜山哲彦、佐怒賀正美、藤田直子、井上弘美、小山徳夫、木暮陶句郎さん、「ににん」の岩淵喜代子さん(今年の「詩歌文学館賞」受賞)を囲み、太田うさぎ、西村麒麟さん他。22時15分、閉める。今日は酒飲まず。とにかく早く就寝を、と何と、24時に床につく。 6月16日(土) 4時起床。羽田発、7時25分、ANA便にて松山へ。9時、松山空港に「月の匣」水内慶太主宰の出迎えを受ける。第8回年次総会に招かれる。40数名。一行は、前日から松山。今日は大三島へ向かう。バスにて大島の村上水軍博物館前の港へ。観潮船に乗り、砦跡の能島を巡る。昼、大三島の大山祇神社。ここで武田禪次・花果夫妻と会い、慶太氏を誘い武田車で花果さん生家へ。17、8年前に盤水先生とお訪ねして以来。禪次さんが育てているオリーブ畑を訪ねる。生家(池田家)で一休み、歓談中、気持ちの良い風にうたた寝をしてしまう。16時前、大島の宿「千年松」へ送っていただく。宿は来島海峡を隔てて今治の町や石鎚山を一望する絶景の地。句会あと宴会。鮃、鯛、蛸などの刺身。黒めばるの煮付、鮑焼、鯛塩焼、鯛めし、と見事! あと部屋にて、武田さん差し入れの酒などで二次会。私は22時半過、部屋の隅で寝てしまうが、どうやら1時半頃まで酒宴は続いた様子。  6月17日(日) 6月17日(日)6時起。ゆっくり風呂。7時朝食。卵かけごはんがうまい。8時半、バスにて亀老山展望公園に登り、来島海峡の全容を鳥瞰する。昼、松山に出て子規堂見学。「五志喜」にて「五色そうめん」の昼食。あと松山城へ登城。一草庵を訪ねて空港にて解散。梅雨最中に全行程快晴の中という嘘のような天候。そうなると、来週の京都行きの天気が心配になる。羽田に着いたあと慶太氏の誘いで大野崇文氏と3人で銀座「維新號」へ。ふかひれ、海鼠などで紹興酒。23時帰宅。「月の匣」の方々、特に地元の「護句会」(村上護先生を顕彰する句会名)の辰砂さん他に感謝。  6月18日(月) 6月18日(月)8時前、地震情報に起床。関西にて震度六弱の地震発生と! 夕方、茨木の朝妻力さんに電話。11階にて本棚が50センチくらいずれたり、食器が割れたりと被害があった模様。孫達が片付けに来てくれたと。「雲の峰」の他の方にも大きな被害はなかった模様。店、環順子さん。「演劇人句会」10人。あと数名で炒飯屋。 6月19日(火) 句集、最終校正のあと、6句ほど、季節が逆順、混在していることに気付き、洗い直し。前後入れ替えを多田悦子さんとやり取りする。店、山崎祐子さん(「りいの」)の民俗学の仲間10人の会。事業部、京都吟行会の詰め。地震もあり、その他難問があり、協議。  6月20日(水) 6月20日(水)高校同期「三水会」6人。諏訪の会員。蜂谷敦さん1年振りに来店。大野田さんが俳句の話を。  6月21日(木) 6月21日(木)店、徳島県から来たという原英さん、俳句をはじめて3年と。「銀漢句会」あと20人。一斗さんから福岡の鰯、鯖のこんか煮、羽久衣さんの卵サラダなど差し入れあり。 6月22日(金) 俳人協会理事の今井聖さんより、来年4月の協会での講演会の依頼を受ける。予約のない金曜日。ゆっくり店に入る。来週用に焼豚の仕込みなど。案の定閑散。水内慶太氏が、「すし屋の弥助」の握りと鯖鮓一棹持って来て下さり、いただきながら話。10時半閉める。  6月23日(土) 6月23日(土)9時過、品川駅発の新幹線にて京都へ。車中、崎陽軒のシウマイ弁当食べたが、丸太町の「竹邑庵太郎敦盛」にも寄り皿蕎麦。「銀漢京都吟行会61人。蛤御門近くの「ザ・パレスサイドホテル」が会場。13時から、荒梅雨の中、京都御所を巡る。御所拝観も。17時、3句出し。18時から宴会。「雲の峰」の朝妻力、酒井多加子さんをゲストに迎える。あと隣のキッチンルームにて2次会。そこでカップラーメン一つ。焼きそばも少々食べてしまう。あと私の部屋に7、8人集まり歓談。22時半には寝る。  6月24日(日) 6月24日(日)昨日と打って変わって快晴に。6時半起床し選句。風呂ゆっくり。7時過、朝妻力さんと朝食。8時半から披講。10時過から徒歩にて二条城へ。気温は30度に。さらに堀川の遊歩道に沿って歩き「ホテルルビノ京都堀川」にて昼食の弁当。あと、晴明神社から西陣界隈。自由時間にして、京都市考古資料館にて一休みと見学。「鶴屋吉信」にて葛切り。14時、白峯神宮にて五句出して解散。ホテルの荷物を取り、17時、10人ほどで祇園の「京料理京屋」。鱧づくしの食事会(私ははじめての店)。少し時間があったので寺町の「たつみ」にも寄り、21時前の新幹線にて昏々と眠って東京へ。サッカーの対セネガル戦、日本が1点入れたところで就寝。同人影山風子さん逝去と。合掌。 |

| △初雪草 葉の白い縁が、初雪が積もったように見えることから初雪草(はつゆきそう)と呼ばれるようになりました ハツユキソウの葉には白い縁があり、それが密生すると雪が積もったように見えることから、山の雪を意味する「Snow on the mountain」という英名になりました。 |