| 2017年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 |

| 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 | |

| 2018年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 |

| 7 月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |

![]() 12月号 2018年

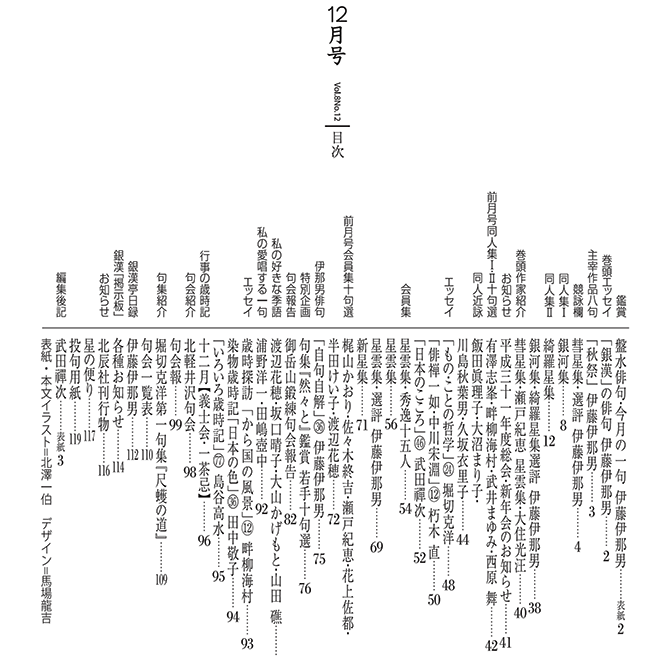

12月号 2018年

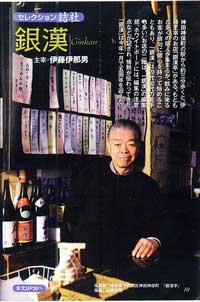

| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀漢賞銀河集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 伊那男俳句 銀漢の絵はがき 掲示板 銀漢日録 今月の写真 |

伊藤伊那男作品主宰の16句   今月の目次  銀漢俳句会/12月号 銀漢の俳句伊藤伊那男

|

| ◎木曾義仲と芭蕉 伊那の井月俳句大会の前日、木曾谷を吟行した。今回は木曾義仲挙兵の地、木曾町 |

| 「風」北陸俳句大会のあと、沢木欣一・加倉井秋を等と能登を吟行した折の句。欣一が「能登塩田」の連作で世に出た土地であり、盤水先生はこの吟行にかなりの覚悟で臨んだものと推察する。その証拠として第一句集『積荷』にはこの旅の連作を三十二句残している。掲出句の「雨急なり」などに意欲の高揚が感じられる。社会性俳句の洗礼を受けたあと、風土性俳句に移行する先触れの句ともいえよう。同時作に〈朝市に海女がひきずる雨合羽〉がある。 (昭和三十七年作『積荷』所収) |

| 夏、家に入る日差しを遮った簾も、秋に入ると共に役割を終える。これが「秋簾」「簾納む」「簾名残」などの季語である。この句は簾を掛けていた夏の数ヶ月の間の暮しの匂いーー料理、香水、蚊取線香、樟脳、汗……などなどーーを巻き込んで仕舞う、という。過ぎ去った夏の日々の様々な思い出ごと巻き込む。慈しみの心がいい。現代住宅のブラインドでは決して湧かない感慨である。 |

| 漫画『三丁目の夕日』などを見るとその頃の東京にもあちこちに原っぱがあった。誰かの所有地である筈だが、今のように囲い込む訳ではなく、子供達の遊び場になっていたものだ。この句は「入り口多し」が眼目。形だけの囲いがあったとしても子供達が潜ったり壊したりして、どこからでも入れる。所有者も手に負えないので勝手に遊ばせる。そんなことが実写されているのだ。「狗尾草・猫じやらし」の季語の斡旋がいい。 |

| どこの町が舞台でもいい。仕事か結婚かーーともかく縁あって未知の町に住み着き、もはやその町がふるさととなる。それはよくあることであり、俳句にも既に詠まれていることと思う。この句がよいのは「秋刀魚食ぶ」の季語の配合である。平凡な庶民の生活、地味であっても地に足の付いた家庭があることが想像されるのである。 |

| 年老いた父や母との間では、それほど重要な話は無い。今日何を食べたとか、どこが痛いとか、まあそういった、たわいもない話だ。だが父母にはその話が重要事項である。いつもなら聞き流して適当なところで話を打ち切るのだが、敬老の日となれば……というところか。 |

| 句の「橋立」は京都府宮津市宮津湾の砂洲。日本三景の一つ「天橋立」である。山の上から見ると折しも霧の中。天橋立は伊邪那岐・伊邪那美が天に架けた架橋が倒れてできたとの伝説がある。その雅な説話があるからこそ、「几帳のごとき」の形容が生きるのである。 |

| 年を取ると人は丸くなるか、というと、なかなか……。むしろ頑固、我儘、自分勝手になる人の方が多いのではないか、と思う。晩年の生き方というのも難しいのである。この句、「厄日」を配して可笑しさで柔らげている。 |

| 今年米なら研ぎ汁も常とは違うか?強調の効果。 |

| これも新米であることの強調。俳句は断定も大事。 |

| 秋夕焼には何故か郷愁や内省を誘うものがあるようだ。 |

| 何故文字足らずの歌女(かじょ)にしたのか?蚯蚓ならもっと上位。 |

| 南瓜というものに遣賢の風貌を見たか。存在感である。 |

| 槍ヶ岳を天空へ架ける柱と見た壮大な発想。 |

| 颱風が磁力に影響されるかは不明だが、実感がある。 |

| 精神的な原因を夏痩せに摩り替えるーー心象句。 |

| 子供はこうであってほしい。健全な二学期の始まり。 |

| 手の仕種にはそのような深い意味が籠められているのか。 |

| 共働きが普通の時代、日常的にこんな風景がありそうだ。 |

| 水分の多い梨だからの嘱目。林檎ではこうはならない。 |

| 神泉であればこその鯉のゆとり。「貫禄」が生きた。 |

| 皮が堅く日持ちのする冬瓜の無造作な扱い。 |

伊藤伊那男

| 銀漢俳句会最年長、百歳を超えられた作者である。新米は水分が多いので、米の研ぎ方や水加減も微妙な違いがあるそうだ。これを聞かれたからには正確に答えなくてはならない。そのためには生きていなければ……。頼られるのは面倒だが、人の役に立つことは生きがいでもある。そんな様子が実感できる句だ。フミさん! 来年も水加減を教えなくては! |

| 厨の音……朝の方が慌しい分、音が大きそうである。一方夕方は丁寧な仕事をするためか「こまごま」が合うようだ。「胡麻を煎る」で象徴しているが、野菜を切る、大根や生姜を摺る、練る、まるめる……細かな作業全部が「こまごま」の措辞で浮き上がってくるのである。 |

| 昔の西瓜は甘さが足りなかったせいだろうか、必ず塩を振ったものだ。飴に少し塩を加えるように不思議にも甘さが増すのである。今はその必要も無いのだが習慣とは恐いもので、作者は形だけ塩をふるのである。「禊のやうに」が傑出した措辞だ。ちなみに信州ではトマトには塩ではなく、砂糖をまぶす人が多かった。 |

| 老人を無理に若返らそうとする昨今だが、この句は大いに皺を深めてください、というところが異色である。あるがままに生きてほしいと言うことであろう。皺は人の年輪である。人生の起伏の数である。「深めたまへよ」の措辞は深い慈しみの心である。 |

| 銭湯の湯を薄めて常連の老人に叱り飛ばされた経験を持つ人は多いと思う。年寄りは何故か熱い湯が好きだ。もしかしたら感覚が鈍っていくのであろうか。ともかくこの句「なんのなんの」の話し言葉が堪らなく可笑しいのである。こういう老人が確かにいる。 |

| 二句並べると足し算ではなく掛け算のような味わいがでてくるようだ。母は父を見送ってから三十年、お盆の用意をする。「父を待つ」の「待つ」がいい。あたかも生きている人を迎えるようだ。その母の意思を継いで妻が全く同じように盆用意をする。連綿と続く日本人の精神の継承である。 |

| 確か二十年ほど前に環境庁が日本百名水を選定した記憶がある。この句はその百名水ではない。違うのだけれど決して負けない名水である、と作者は思うのである。「百一名水かもしれぬ」の俳諧味を称えたい。 |

| 「蛍光灯」に象徴させているが、たいしたことでもないことにかこつけて年老いた親の様子を見に行くのである。「蛍光灯」が実に効果的なのである。さて昔の電球や蛍光灯はよく切れたが、LEDが普及しつつある今、そう簡単には帰省できなくなってしまうかな……。 |

| 今月の作者は海外詠が並ぶ。日本には存在しないが、他国の戦闘員になるという職業がある。そうした国へ行ったのか、通過したのであろう。傭兵を穂絮にたとえたのであろう。空港に飛ぶ穂絮のようにどこへ飛んでいくのか解らない。現代の世相の深淵を覗いたような深みのある句だ。 |

| 縁側のある家を知っている世代ももはや少なくなった。遊び場でもあり、近隣の人とお茶を飲む場でもあり、日向ぼっこをする場であり、雑穀や茸を干す場所であった。「南瓜」という野菜も好悪鬩ぎ合う存在である。もう食べたくないという思い出もあれば懐しさもある。この縁側と南瓜の取合せが様々のことを甦らせるのである。 |

その他印象深かった句を次に

| 同時出句に〈川面より明くる八月六日かな〉〈赤とんぼ原爆ドームに来ては去る〉〈ペン灼くる核廃絶の署名かな〉があった。作者は広島在住の方。原爆投下から七十年を経てもその傷痕は消えることが無い。いや語り継がなくてはならない。冒頭句には一見平和な風景でありながら、いつ破れるかもしれないという不穏さも含む。八月六日の広島の朝である。同時出句の各句にも被爆体験が今も残り続ける広島に住む俳人の責務のような気持が感じられるのである。 |

| 西鶴忌に配した「あやとりの橋や鼓や」が何ともうまいところだ。大阪の「八百八橋」の橋を持ってきたところに西鶴物の道行きなどを連想させ、また鼓に人形浄瑠璃の舞台を連想させる。いずれも「あやとり」が紡ぎ出すところが人形の操作にも通じるのである。「綾取」も季語だという人がいるかもしれないが、なんのなんの、何の問題も無い。歳時記に載せてもいい名作だと信じる。 |

| 「木曾路」の地名の効いた句だ。今年も木曾谷を訪ねたが、木曾路はしみじみ狭い。北からの入口である洗馬あたりなど、中央西線と国道と川で全てが取られて人家や畑すら確保の余地が無いほどだ。だからこそ「鉄路の音」が際立つのである。鉄路と街道の横糸に蕭条たる秋雨の縦糸の配合も見事な構図を生んでいるようだ。 |

| 品川神社の嘱目であろう。国道一号線からいきなり石段が始まり、鳥居を潜るとその左手に富士塚が聳える。その距離を「百歩の登高」としたところが勘所である。その登高の果て、高い建物に遮られてもはや海は見えない、と悲しい感慨で閉じる。このあたりが句の起伏の面白さである。同時出句の〈新米や誉め言葉出ずおかはりす〉も誉め言葉を知らない無骨な男の様子。言葉の替りにおかわりの茶碗を差し出すのである。 |

| 古来日本人は蛍を亡き人の霊魂と見る。数が少なくなった秋蛍となれば尚更である。〈たましひのたとへば秋のほたるかな 飯田蛇笏〉などがその典型であろう。掲出句はその蛍が更に何かの面影――それも魂であろうが――を追うように光る。つまりこの句には魂の連続、連鎖があるところが、類型を免れた要点である。蛍を追う作者、その蛍が更に追う霊魂という構図である。同時出句の〈夕立を聞きて沸かせる風呂熱め〉は夕立の激しさと「風呂熱め」の取合せに勢いがある。江戸っ子の台詞のような気持の良さ。 |

| 過酷な夏の日を浴びて傷み始めた簾だが、まだ綻びつつも働いている。一物仕立てで秋簾という「物」だけを詠んだ観察眼がいい。一物仕立てで的確に物を捉えると、たとえば、ああそんな生き方の人もいるな、というような寓意も生まれるのである。 |

| 碓氷峠あたりの風景であろうか。秋も深まると山の上の赤とんぼが流れるように山を下りていく。そのような風景の中の峠だったのであろう。この先は更に標高の高い信濃。私が信濃生まれのせいかもしれないが、しきりに郷愁を誘われる句であった。同時出句の〈拡ぐれば般若心経秋扇〉も夏には煽ぐばかりであった扇だが、秋にしみじみと般若心経の文字を見る、という季節の変化を「物」に託して詠み止めているのである。 |

| この句の季語が「春祭」であったらどうか?やはりどうあっても「秋祭」である。春祭は豊作の予祝。秋祭は収穫への感謝であり、炊き出しの材料も豊富で、熱気も違う。そのような使い分けができている句なのである。 |

| 亡くなったが鳥居三郎という俳人がいて博報堂の社内句会に私は何回か招かれた。ある時〈吉良邸を窺つてゐる年の暮〉というような句を出したら、ギョッとしていた。話では吉良の出身で「赤穂浪士」の映画など絶対見ない、という。それはさておき、公園仕立ての小さな吉良邸跡の様子をよく捉えた句だ。「ビルの翳」の措辞、季語の「秋寂ぶや」の斡旋共に良い。 |

| 伊那男俳句 自句自解(36) 形代を流し昨日が遠くなる

盤水先生が出羽三山周辺を第二の故郷のように愛された影響を受けて、私も度々庄内地方を訪ねた。月山には三回登頂した。月山は天照大神の弟、月読命が統べる山。天照大神を太陽とすると、月読命は月。陰――すなわち冥界を司る神である。芭蕉は「おくの細道」の旅で凍えながら登頂し、翌日湯殿山へ降りているが、冥界の山に登り、湯殿山で再生しているのである。湯殿山についてはその仔細について「語るべからず」と言い伝えられているので、私も多くは語らないが、入山前に裸足になり、お祓を受け、人の形をとった白紙の形代を受ける。これで身を拭い、息を吹きかけて小流れに流す。句はそのことを詠んだのだが、「昨日が遠くなる」に、月山で死に、湯殿山で甦るという出羽三山の思想を少し盛り込んだつもりである。月山に登ったからこそ賜った句だと思っている。この登山の句には〈ちんぐるま月山行者霧に跳ぶ〉〈霧に消ゆ大日坊の行者かな〉などがある。 下町を紙魚に喰はれし江戸古地図

20代から30代は実に沢山の本を読んだ。通勤途中で読み終るのを恐れて、次に読む本を鞄に入れているほどだった。中でも時代物が好きで、一番気楽に読んだのは池波正太郎であった。江戸の地理や食物などの描写がふんだんにあり、そうなるとその名残を確かめたくなるもので、暇を見ては歩いたりもした。現在の地形に江戸時代の絵図を当てはめてみると、戦火や火災を様々受けてきたにもかかわらず、それほどには変わっていないものである。寺の移動はあるが、神社というものはあまり動いていないことも解る。ひとわたり散策して、古い蕎麦屋などで盃を傾ける。満足な時間である。手にして歩いた江戸絵図は、もちろん現代の印刷物であるが、もし古いものであったら紙魚にやられている箇所もあるだろう、と酔いに任せて想像が膨らむ。度々の火災で下町が焼けたように、古地図は紙魚に喰われていく。掲句は吟行をしたからこその発想の句ということになる。 |

9月 9月20日(木) 9月20日(木)「銀漢句会」、今日は麹町会館にて、てる緒さん句稿受け渡しで往き来してくれる。須賀川の高橋双葉さんと宮内孝子さん来店。宮内さん久々、お元気! 双葉さん、出羽以来か。妹さんも一緒。武田禪次さん、三菱商事時代の仲間と。面白い方々。 9月21日(金) 発行所「蔦句会」選句。あと8人店。パリ在住の銀漢会員、伊藤惠子さん来店。  9月22日(土) 9月22日(土)彗星集書き上げる。12月号のエッセイ書く。14時、日本橋「鮨の与志喜」で「纏句会」。月野ぽぽなさんゲストで13人。あと、題に出た秋刀魚の塩焼き。蕎麦の実と根菜の椀。鯛と椎茸のあんかけ、握りひととおり。酒は日高見。今日は10句全部開き、特選も6。嬉しい! 帰宅してロールキャベツ、秋刀魚の酢締めなどの夕食用意。家族揃う。というか私がいれば揃う 9月23日(日) 14時、南千住駅。井蛙、光汪さんとの伊那北会。誕生日の芙紗、展枝、いづみ、小石さん。回向院、首切地蔵、素盞鳴尊神社、芭蕉矢立て始めの千住大橋。円通寺。吉原大門前の馬肉料理の中江にて刺身、鍋、煮込み、汁かけごはん。吉原を抜けて浅草へ。ニュー浅草にて3句出し句会。そしてカラオケと……。  9月24日(月) 9月24日(月)振替休日。昨日の昼からの酒が残る。誰も使わなかったロデオの健康器具が家にあり、4ヶ月前から私の部屋に引き取ってほぼ毎日乗っているのだが、全く体重が減ることもなく、むしろお腹が出て来ている。それでもいつの日か効果が出るのではないかと「ロシナンテ」と名付けて乗っている。家族皆、出払っており、孫の龍正君を桜新町のサッカー教室へバスで送る。終わるまでをジョリーパスタにて待つ。海胆のパスタがうまい! ワイン。帰宅して改めて夕食。いただきものの柿の葉寿司。  9月25日(火) 9月25日(火)「萩句会」選句。あと、清瀬さん階段を踏み外し、救急車で病院に入ったと。店「閏句会」7人。あと「ひまわり句会」九人。  9月26日(水) 9月26日(水)店「雛句会」12人。菊田一平さん久々。大西朋子さん他と。高橋小花さん。 9月27日(木) 予約無く閑散。大塚凱君。事業部「御岳山鍛練句会」の案内発送など。  9月28日(金) 9月28日(金)大型台風接近というが、今日の東京は秋晴れ。隣家からせり出している金木犀の大樹。窓を開けると甘い香りが充満。店、親戚の五日市さん会社仲間六人。あと「金星句会」あと7人。水内慶太さん「すし屋の弥助」の鯖寿司土産に。清水先生(会員)気仙沼の牡蠣の大先生、畠山重篤さんと。編集者の小鮒由起子さんも。 あ・ん・ど・うクリニック、銀行、本屋、スーパーマーケット。喫茶店で選句や連絡。莉子、華子にステーキ焼く。 9月30日(日) 終日家。午後、杏さん一家来て食事会。宮澤は能登。ロールキャベツ、秋刀魚味噌漬、焼茄子など作る。火鍋など。台風接近にて杏一家早々に帰る。夜中、恐ろしいほどの風雨。 10月 台風一過。店、久々、対馬康子さん私の句集出版祝いにヴーヴクリコで乾杯して下さる。梅田津さんの勉強会。水内慶太さんがゲストで5人。「かさゝぎ俳句勉強会」あと10人。白井飛露さん本日誕生日と来店。清人さん、慶太さんから各々ヴーヴクリコの乾杯。  10月2日(火) 10月2日(火)店、超閑散。 10月3日(水) 「きさらぎ句会」あと六人。「宙句会」あと10十人。隣家に庭師が入り、恐るべき勢いで切りまり金木犀は丸裸。 10月4日(木) 「十六夜句会」あと9人。村上(今泉)礼奈、会社仲間と久々、3月に出産の運びと! お目出度う。村上鞆彦さんは幸せ者である。皆川丈弘さん、富山のチューリップの球根持ってきて下さる。  10月5日(金) 10月5日(金)春耕賞選句。50編あり。月初の暇な時に済ませておくことに。店、法政大学の高柳先生5人。「大倉句会」あと20人。 10月6日(土) 新宿発の奥多摩号で御嶽駅。バス、ケーブルカーで山頂のビジターセンター集合11時半。参加者33名。ガイドの馬場さんの案内で、宿の御岳山荘まで動物や植物の話を聞く。持参の駅弁の昼食。13時より10句出し句会。休憩時間に参道の店。閉まるところだったが、私の顔を覚えていて入れてくれる。蒟蒻刺、田楽などで酒。5人ほどで。18時夕食。いつもながら実に実に心の籠った料理の数々。20時半より第2回の10句出し句会。23時位で終了であったが、あと私の部屋に7、8人集まり軽く飲む。熟睡。  10月7日(日) 10月7日(日)昨日も今日も快晴。5時半に起きて作句、作句。7時、武蔵御嶽神社に集合し、朝の祈禱を受ける。気さくな御神職。8時朝食。9九時より第3回目の10句出し句会。NHKのど自慢大会の会場が私の郷里駒ヶ根市とて、冒頭の会場紹介を見る。昼食後、解散。下山して、20人ほどが玉川屋へ。澤乃井の酒、酒! あと蕎麦。そのあと20分程歩いて澤乃井園清流ガーデンへ。酒! 澤乃井の酒。日没まで。くたくたで帰宅。  10月8日(月) 10月8日(月)体育の日。11月号の校正。雑用などこなす。作句。夜、能登のぼうが来ていたので、豚肉、豆腐などで味噌鍋に。秋刀魚の鮓〆、御岳山の蒟蒻の刺身など。 10月9日(火) 伊那谷の友人、田中昇さん寄ってくれる。伊那の松茸の土産。「火の会」9人。御岳山土産の刺身蒟蒻、秋刀魚の味噌漬など喜んで下さる。成績良し。 10月10日(水) 鈴木てる緒さん、バニラと。久々に会う。予約なし。屋内松山さん。「軸」の島さん二人。水内慶太、加茂一行、祐森水香さん。帰宅して桃子と少し話。  10月11日(木) 10月11日(木)「極句会」あと12人。9日から店の壁面での「写真とコトノハ展」(倉田有希さん代表)開催中。影山風子さんを偲ぶ冊子に寄稿、献句〈佳き風の吹き月影は山の端に〉。毎日新聞「俳句αあるふぁ」増刊号特集に短文。土日の「雲の峰総会」に小講演をする資料作成。酒井多加子さんに送る。  10月12日(金) 10月12日(金)店、コトノハ写真展の親睦会10人。(広渡敬雄・松野苑子・望月周と思えば、角川賞受賞者が3人いる)。「櫟」の種谷さん、その他賑わう。 10月13日(土) 10時、運営委員会。午後、麹町会館にて「銀漢本部句会」。50人とやや少ない。若手の活躍に皆刺激を受ける。あと中華店にて親睦会16人。  10月 14日(日) 10月 14日(日)11時発、あずさ号にて信州へ。岡谷駅にて、大住光汪、堀部泰憲、清水実君と合流し、飯田線にて伊那市駅。大野田井蛙さんの出迎えを受け、天台宗の名刹羽広観音。住職夫人が小学校同期生にて挨拶。松の手入れをしている方がいて、三方に張った綱で梯子を立て、驚くほどの高さに登っているので感心し、歳を聞くと87歳と。絶句する。ところが、1年前、脚立から落ちて脊椎損傷し、リハビリ中と。この松手入れがリハビリと言うので更に驚く。信州大学農学部のキャンパス、伊那北高校などを散策し、本日の会場、大芝荘へ。約100人の集い。スケートの小平奈緒を育てた新谷純夫君の講演を聞き、宴会、2次会……と続く。 |

写真は4~5日間隔で掲載しています。

△クリスマスホーリー

日本でクリスマスホーリーの商品名で売られているヒイラギの多くは、実はセイヨウヒイラギではなく、和名「ヒイラギモチ」と呼ばれる、モチノキ属の近種です。