HOME 句会案内 バックナンバー

2012 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

![]() 2月号 2012年

2月号 2012年

伊藤伊那男作品鱈汁 伊藤伊那男

一位の実こぼれおびただしき火種 芋虫のその嵩ほどの糞こぼす 影あれば影のきはだつ酉の市 お捻りにまじる木の葉も村芝居 持たされてゐる舐めかけの千歳飴 北塞ぎ母聞か猿といふ構へ 鱈汁や風にちぎれる津軽の灯 編みかけのセーターまたも編みかけに   今月の目次  銀漢俳句会・2月号  銀漢の俳句伊藤伊那男

|

| 句作の上で今念頭にあること 写生の訓練を常に積むこと 33歳のときに皆川盤水の「春耕」に入会した。そこで徹底的な写生の訓練を受けた。最初は写生俳句が只事に思えた。写生の何が面白いのだろう。もっともっと自我を表出すればいいのに、と思い、そうした句を出すと、ことごとく黙殺された。だが句会を続けてだんだん解ってきたことは、作者の人生観や主観などを17音に載せて伝えるということは実に至難なことだということ。俳句は短歌と較べて、14音少ない分、感情を入れる隙間などはない。結局のところ「物」や「季語」に作者の心を託すしかないということである。つまり徹底的に「物」を凝視し、物を描くしかないことが解ってきた。また俳句を読み取る能力も当然訓練が必要であること、読む訓練を積めば作者の思いが伝わってくることも解ってきた。端的に言えば、写生の訓練は実は作者の心情を伝達する技術を磨くことだということだ。伝達能力を身に付ければ自ずから思いを季語や物に忍ばせることができるということだ。ただし常に写生の原点に戻らなくてはならない。ちょっと油断すると独りよがりの句になってしまうものである。繰り返し写生の訓練をすることだ。 座標軸を持っていること 俳句には様々な作り方がある。そこが数学と違うところで、極端に言えば俳人の数だけ正解があるということだ。ただし日本人という同一文化の国であるから自ずからストライクゾーンというものがある。外角、内角、高め、低めという違いがあるが、ともかくその枠の中に入っていなければ「座の文芸」の意味がない。外角でも、低めでも位置はどこでもよいけれど、作者の厳然たる座標軸があるかどうかが肝要である。器用な俳人は全角度に投げることができ、変化球も繰り出すが、座標軸が定まっていなければ所詮根無し草である。尽きるところその作者の生きざまが句に滲み出てくるかどうかである。そうでなくては面白くない。俳句は作者の手を離れて一人歩きをするというけれど、それは解釈の仕方であって、作者名という前書きが付いていることも確かである。自己を確と維持していなくてはならない。 年輪を刻めること 若い頃つまらないと思っていた句に芭蕉の〈さまざまな事思ひ出す桜かな〉がある。年齢を重ねるに従ってこの句の味わいが深まってきたように思う。去年見た桜と今年見る桜――同じ桜でも違うのだ。つまり見る側の置かれた境遇や人生観の変化によって、桜を見る感慨が違ってくるのである。だから同じ桜を見ても毎年違う句ができる。俳句は年季もの、よい年輪を刻まねば。 (「ウエップ俳句通信 Vol.65」より転載) |

| きっと先生ご自身が好きな句だったのだと思う。よく色紙や短冊に書いておられた。この句、野に咲く梅ではなく、部屋で眺める盆梅というところがよいのだろう。日々丹精をこめて手入れしただけに喜びも格別。日々花が開いてついに満開に。その心祝にいつもよりよい酒を買いに出たのだ。何かにつけて酒席の好きだった先生である。満面の喜びを表す先生の遊び心がよい。「俳句は素直にね」という先生の声がきこえてくるようだ。(昭和四十七年作『銀山』所収)

伊藤伊那男 |

| 風穴は「山腹•渓間•崖脚などにあって、夏期、冷たい風を吹き出す洞穴」とあり、富士山麓が有名である。その風穴が人体にもあるという心象の深い句である。虎落笛に呼応して、その風穴が鳴るという。主観と個性の強い句だが、虎落笛の本意を突いている秀逸。詩の世界を構築した。 |

| 以前、群馬県鬼石の冬桜を見たことがあるが、満開といっても、春と冬でこんなにも違うかと思う寂しさであった。それだけに「彼の世の人の花見」の措辞が生きているのである。鬼石には彼の世の人が大勢集まっていたのかもしれぬ、とふと思った。それほどの時間を置かずに皆、冬桜の花見客になるのか••••••とも。 |

| 父の時代、男達の多くは冬帽子——中折帽を被っていたものだ。あれからだんだん廃れてきて今は毛糸の帽子や野球帽が多いが、それも冬帽子の範疇と容認されているようだ。人には泣きたい時がある。「目深に」に世間の風に当りながら生きる者の哀愁が籠る。 |

| 村の長老なのであろうか。冬の寄り合いには必ずちゃんちゃんこを羽織ってくる。いつも話の中心にいて皆の相談相手なのであろう。そういう人物像が、ちゃんちゃんこの季語で想像される。『ちやんちやんこなどは一生着るものか 山田弘子』などという句もある服装だけに、「いつも真ん中」の措辞が生きてくるのだ。 |

| 密閉された今の住宅であるから、この季語も徐々に死語化しており、想像力で作句する季語になっていくのであろう。そういう意味で、比喩として使ったこの句は説得力があるようだ。まさに冬籠りという籠城。「一手」が効いた。 |

| 良寛さんが念頭にあるのだろう。確か良寛の母は佐渡の人という説があることを聞いたことがある。たまたま海を向いて鳴いていた冬鴎●から連想が及んだのであろう。歴史を踏まえている分、余情が深いのである。 |

| 主観句を取ったあとだけに、写生の清々しさを思う。 |

| 浮寝鳥の生態をよく捉えた。「相寄らず」が的確。 |

| 父子関係の温かさ。「めがけて」の信頼感がいい。 |

| 密柑山が何とも良い。現代と古代との風景の重層。 |

| 硝子窓を拭いても冬夕焼は消えないのだが。錯覚の妙。 |

| 穏やかな風景。こんな松手入に立ち合ってみたいものだ。 |

| 農作業の終了の日。目籠の飾りが発見。観察の目がいい。 |

| 野老は山の海老で正月の飾り。「見え隠れ」が味わい。 |

| 実見したというより「文芸上の真」を突いた句か。うまい! |

| 楽しい句だ。こんな想像のできる柔らかな頭を褒めたい。 |

| しみじみとした句柄。めつむりてに万感の思いがある。 |

| 中七の措辞はありそうだが、ポイントは「槌」の一字。 |

| 団栗の背競べの諺を生かした。皆同じように年を取った。 |

| 熱いが手離すわけにはいかぬ!手に踊らせて冷す。 |

| まさに干柿作りの最中の様子を切り取っている。一連干せば一連の影が増える。こんな作業の細部までを詠み切った観察眼はただごとではない。さっきより今、そのあとと縁側の風景の変化を丁寧に捉えた、写生俳句の見本ともいえる句。その上でほのかな抒情も醸し出しているのだ。 |

| これは何とも楽しい句だ。大きなくしゃみによって魂が飛び出してしまうようだという。生理現象の中に「たましい」という精神世界を混在させたところが眼目。くしゃみのあともぬけの殻の洋酔さんである。 |

| 私ごとだが昨年の中秋の名月の日に伊勢神宮内宮の観月会に参加した。神宮の森に月がかかる頃、雅楽、舞楽があり、その幻想的な舞台に堪能した。その後神宮司庁機関誌「瑞垣」へ俳句寄稿の依頼を受けた。さてこの句笛方の影が幕に映ったという、その事実だけを詠んだのだが、深い抒情がある。抑制された表現だが、逆に、遍満する月光が鮮やかである。「物」だけを詠んだ写生句の強さである。 |

| 「北窓塞ぐ」の季語を逆手にとった意外性のある句。北窓を塞ぐ準備をしたのだが、あまりの夕晴れの美しさに見とれて、塞ぎかねているのである。季語を発展させたこのような句を見ると、俳句表現にはまだまだ無限の可能性があるのだと思う。 |

| 物語生のある句だ。柿すだれの奥の居間の鴨居に戦地で散ったこの家の若者の遺影がかかげられている。悲しい歴史の残る部屋と、一歩出た外の、豊の秋の柿すだれの鮮烈な色彩の対比が見事である。加えて、その色彩感に悲喜を交えた二重の構造がこの句の勘所である。 |

| 人物像の描き方が出色である。頰かむりの人と会うのだが、その眼差や仕草だけで、瞬時に朴訥な人であることが解ったというのである。頰かむりという、もうほとんど見かけることのなくなった防寒具がうまく使われるようである。だいぶ前のことだが遠野に旅したとき、頰かぶりの方を多く目にして懐しかったことを思い出した。 |

| こちらは懐手。これも冬の季語だが、本来は着物姿の場合の動作である。今はオーバーのポケットに手を入れた姿なども含まれているかもしれない。江の電の固有名詞を見ると、つい高浜虚子その他、一時代前の鎌倉文士のことなどが彷彿としてくるのである。地名の効果抜群の句。 |

| 菊人形の句は自分でもよく作り、また沢山見てきたが、この句は特異な視点である。蕾の状態での菊人形は時間の経過とともに開花するが、その分着物はぶ厚くなる。それを「肉付き」と捉えたのは出色、そして「咲くにまかせて」は独自の眼力である。同時出色の『ヘッドホンにうながされてゐる秋思かな』も現代人の生活感を捉えて見事。 |

| 吾亦紅という草花の特徴をよく捉えているようである。あの、花とも思えない植物を、花を点と見て、茎を線とした見立ては、かつて無かったものである。しかもその点と線がせめぎ合っているのである。発見!だ。 |

| 銀漢亭での句会の一つ超結社句会「湯島句会」があるが、約百人参加するその句会で、過去に例を見ない最高得点を取った句である。信長であるところに血が粟立つような凄味がある。「盆にのせ」の表現はなまなかではない。 |

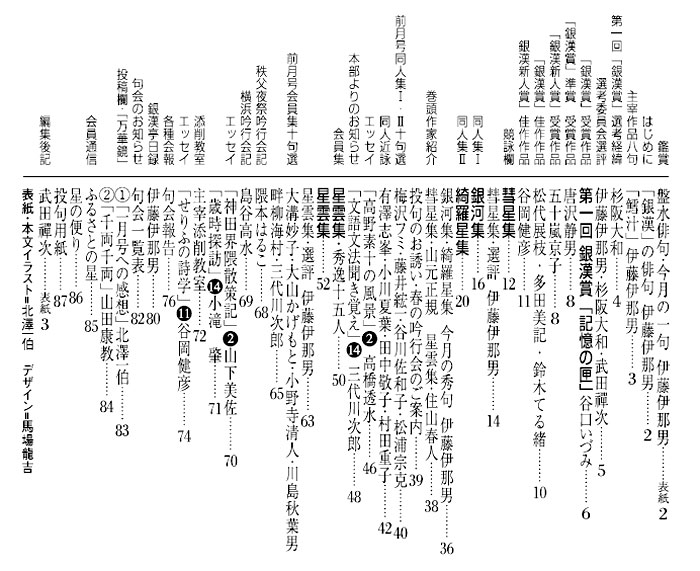

第一回「銀漢賞」並びに「銀漢新人賞」発表 「銀漢賞」 ―― 「記憶の匣」 谷口いづみ 「銀漢賞」準賞 ―― 「田舎暮し」 唐沢静男 「銀漢賞」佳作 ―― 「夜長」 松代展枝 同 佳作 ―― 「秋野点描」 多田美記 同 佳作 ―― 「菊日和」 鈴木てる緒 「銀漢新人賞」 ―― 「望の月」 五十嵐京子 同 佳作 ―― 「旅の秋」 谷岡健彦 |

| 第1回「銀漢賞」「銀漢新人賞」選考経過報告 第1回「銀漢賞」は平成23年6月号に募集案内が出され、同年9月末日締切で募集が行われた結果、同人三十三編・会員三十四編の計六十七編の作品が寄せられた。10月6日付けで無記名の句稿67編が「銀漢賞」担当の川島秋葉男氏より、選者の伊藤伊那男主宰、武田禪次、杉坂大和の3名に送付された。二か月の選考期間を経て12月10日、各選者が「銀漢賞」「銀漢新人賞」に相応しいと思う作品の予選会を開催、2名以上の選に入った14編を予選通過作品とした。14編を各選者が改めて検討し、14点から1点まで順位付け、同月18日最終選考会を開催した。得点数の多い順に一覧表を作成し、それを基に総合的に検討した結果、順位通りの受賞となった。栄えある第1回「銀漢賞」は、予選でもベストスリーに入った谷口いづみの「記憶の匣」が、「銀漢新人賞」は予選通過14編に残った会員2名の中から、総合でも四位となった五十嵐京子の「望の月」が決まった。 尚、最後まで競い合った唐沢静男の「田舎暮し」を「銀漢賞」の準賞に、三、四、五位作品を佳作として表彰することとした。また「銀漢新人賞」候補として十四編に残った谷岡健彦の「旅の秋」も佳作として表彰の対象とした。以上は全て無記名での選考であった。 第一回にして六十七編の応募があったことは、新生「銀漢」の勢いを示すものであり、悦ばしいことである。巻末に予選通過作品並びに応募作品の一覧表を載せ、会員諸氏の意欲に敬意を表するとともに、さらなる活躍を期待したい。(杉阪大和記) |

| 「銀漢賞」選評 ■伊藤伊那男 創刊して一年にも満たない時期に「銀漢賞」を応募するにはためらいがあったが、六七編の応募を得たことは予想外で、銀漢俳句会の活力の証として嬉しかった。会員の応募が半数あったことも良い。選考経過報告で触れていると思うが、上位二編は選者三名が第一次選考の時から一致して推薦していた。受賞作「記憶の匣」は無駄な句が少なく一番多く丸が付いた。他に較べて歴然と個性があるが、その主観は抑制されていて、読み手に理解できる主観ということであろうか。一歩抜け出ていたと思う。「田舎暮し」はきっちりとした写生句で安定していた。が、若干緊張感を欠く句もあったな、と感じた。いっそのこと、もっと厳しく写生に徹するか、報告に終った句の替りに、詩情のある句を交えるというような構成もあるかなと思った。「新人賞」の「望の月」は対象を丁寧に詠んでいて好感をもった。瑞々しい目がある。 ともかく新作二十句に挑戦したことによって、必ず何かを学び取り、一歩前進している筈である。私ごとだが四十歳の頃、「春耕」創刊二五周年記念賞に応募したことがある。金曜日の夜行バスで奈良に行き、2日間俳句のことだけを考えて歩いた。その一歩一歩が俳句を自得する切っ掛けであった。 ■杉阪大和 予選での基準は写生の眼が効いていることが基本であるが、多少の欠点があっても、荒削りの魅力や意欲作も視野に入れた。最終選考では写生を第一に、抒情、骨法、季語の斡旋等を目安とした。一位に唐沢静男の「田舎暮し」を推した。季語の本意を摑み、写生に裏打ちされた句に、軽みも加わり安定感があった。新人賞に五十嵐京子の「望の月」を推した。句材にやや古めかしさはあるが、それを上回る写生眼、俳句の要諦を得た骨法に揺るぎがなく、二十句全体が高いレベルであった。一位の谷口いづみの「記憶の匣」は、心象に陥り易いところを「物」に託して、抑え気味に詠んで成功している。銀漢の新しい句風として評価したい。 ■武田禪次 十四編の作品を選ぶ基準は、俳句の骨法と観察の眼は勿論であるが、そこに二十句が創り出す世界があるかどうかとした。その意味で「無題」作品が四編あったことは折角の機会を失っていて残念であった。逆に題にこだわり過ぎて、無理に言葉を掻き集めているものも散見された。二十句は作者の個性が創り出す世界であり、読者を詩の世界へ誘う芸術性が求められる。一句としては出来ていても、それが二十句並べられると別物である。従って句の配列や漢字、ひらがなの使い方、音だけで理解出来る調べといった観点から最終選考の作品を選んだ。唐沢静男「田舎暮し」、五十嵐京子「望の月」、鈴木てる緒「菊日和」、松代展枝「夜長」はいずれも該当作品であった。が、谷口いづみ「記憶の匣」は題の語る世界が息づいており、これを一位として推した。 |

| 9月某日、電車で二子玉川と中央林間の間を三往復ほどしました。走るものに乗ってい ると、なぜか句が生まれます。銀漢賞締切を間近にして窮余の策でした。その時いい雲に 出会いました。「秋雲に向かふ電車を降りられず」……私にとって、句を作ることはささの積み重ね。自信作ではありませんが、気持ちよく生まれた句たちでした。 いま、私を俳句に出会わせてくれた天の配剤に感謝しつつ、銀漢という素晴らしい環境を与えてくださった佳き師、佳き先輩、佳き句友達に心より感謝をしております。本当に、本当に有難うございました。 (たにぐち いづみ) 國學院大学史学科卒業。劇団「空間演技」に在籍。その後デザイン企画会社勤務。現在フリー。平成16年より「銀漢句会」参加、伊藤伊那男に師事。17年「春耕」入会。22年「銀漢」同人参加。 |

| 銀漢創刊の年に受賞できたことを素直に喜んでいる。本来なら近くにいて、主宰を助ける一人にならなければならないのだが優れた取り巻き衆もおり、自分はもっぱら句を磨くことでお返 しするしかないと思っている。 伊豆へ移り住んで五年、近くに150坪ほどの畑を借り、近所の農家との付き合いにも慣れ、ようやく田舎暮らしが板についてきた。句会へは近県まで通っているが、新しい仲間も増え、 むしろ息抜きにもなり、こんな暮らしに納得している。 最後に伊藤伊那男主宰はじめ武田禅次、杉阪大和の両選者、先輩、句友に心から感謝申しあげる。 (からさわ しずお) 昭和24年8月伊那市に生まれる。平成11年「春耕」入会。13年同人。20年度「春耕新人賞」受賞。23年「銀漢」創刊同人。 |

| この度は記念すべき第一回銀漢新人賞を賜わり、ありがとうございました。ふとしたご縁で「銀漢」創刊時に入会させて頂きましたが、「アラ古希」の私にとっては、若い方々の勢いのある句柄がとても刺激的です。 俳句は「詠み手一心読み手十心」と思っています。作者の感じた想いが一句に仕立てられ、読者は十人十色それぞれの感受性で受けとめ共感する。作者の一瞬の想いが読者の記憶の一瞬に重なり一句の中にさまざまな物語を展開してくれる。そんな客観写生に徹した詠み方をこの先も続けていけたらと思っています。望外な賞に浅学の身が引き締まる思いです。 (いがらし きょうこ) 平成12年「野紺菊」入会。13年「白露」入会。15年「野紺菊」同人。23年「銀漢」入会。平成24四年「銀漢」同人。 |

| 中七の「使者」のところで切れる破調の句であるが、調べに違和感がない。風花は直接降る雪ではなく、遠くの山の雪が風に乗ってきたもので晴天の里に届く。美しい言葉である。この句はその風花を天からの使者とみた。「風花の名を貰ふ」などとはなかなか言えない措辞である。古人への挨拶といえよう。同時出句の〈銀杏を拾ひ木洩日拾ふごと〉〈連れ添うて木綿のやうな冬日和〉〈着ぶくれて記憶の糸をたぐる母〉――いづれも出色の出来であった。 |

| 浄土宗の念仏法要である。十夜婆の生態などが詠まれることが多いが、この句は僧に着目している。袈裟を「綺羅尽し」などと表現したのはうまいところだ。そして「あまたの」によって俄然、大寺の荘厳な法要の様子に臨場感がでる。同時出句の〈切干や祖母の馴初め話など〉も佳品。 |

| 電車の中などという、およそ無機質な空間がこのような俳句になることを嬉しく思った。確かに吊り革には丸と三角があるが、そんなことを俳句にするなどとは考えたこともなかった。「秋思」という季語を使う場合、つい奥深いことを詠みたくなるものだが、ここでは丸と三角にという、 たわいもないことに「秋思」するのである。ほのかな俳味。 |

| 作者は私と同郷の方。私の時代でも父の実家は茅葺屋根で、囲炉裏が生活の場であった。水道はまだなくて山水を引いていた。五平餅は伊那谷の馳走。餅米ではなく普通の米を半殺しにつぶし御幣のような薄板に平たくまるめる。胡桃や木の芽の味噌を塗って焼くのである。ああ、何とも懐しい光景。「母在りし日」に望郷の思いが籠る。 |

| 私のところは娘二人で既に嫁いでいるが、妻が亡くなってからは、家の総領は長女だなと思っている。家のこと、墓のこと、慶弔のこと、ほぼ長女の意見に委ねている。跳ね返りの娘だったのになあ・・。この句、身に入みる。「いつしかはげまされ」に家族のありようが鮮明で温かだ。 |

| 子供の頃を思い出した。団塊の世代なので町中に子供が溢れていて、遊び場は道路か野原などであった。隠れんぼでなかなか見つからない。日暮れが迫り、木枯が募る。誰もが経験した光景に心が和む。「木枯」の斡旋が効いた。 |

| 「神の留守」は実態のない空想的な季語。色々な想像ができて俳人好みだが、それだけに実感を伴わない句も多い。こうした季語には明確な「物」や「事柄」を配合すると臨場感が出てくるものだ。この句の取合せには何の脈絡もないが「からめ取る」の具体性が句を引締めて印象深い。 |

| 秋も深まった寂々とした川の様子が鮮明である。「つかのまの」の表現で、一気に暮れていく感じがよく出ているようだ。夕映とあるからいささかの茜色の空なのである。調べも美しく、句に品位がある。読後の余情も好ましい。 |

| 以前、正月に生駒にお参りした時、巫女に「ここはお寺?神社?」と問うと目を丸くして「知らない」と言った。確かに生駒は神仏習合の地なので難しいのだが、正月のアルバイトの俄仕立の巫女であったようだ。この句、神様がいないんだからいいや、という今日的風景。「大胆」がいい。 |

| おばあちゃんは縁側で虫眼鏡を使って新聞を読んでいるのであろう。きっと大きな虫眼鏡なのだろう。事実だけを詠んだのだが、作者の愛情の裏打ちがある。平仮名の効果。その他印象深かった句を次に |