伊藤伊那男作品

花の種

小指から中指ほどへ鷽替へる

聞耳を立て学校の飼兎

父母おもふとき囲炉裏火のセピア色

立春大吉和毛散らせて雀立つ

春の川村ひといきに貫けり

金粉を撒きたるやうに囀れり

八講の荒れ大津絵の鬼泣かす

風船に付け空に蒔く花の種

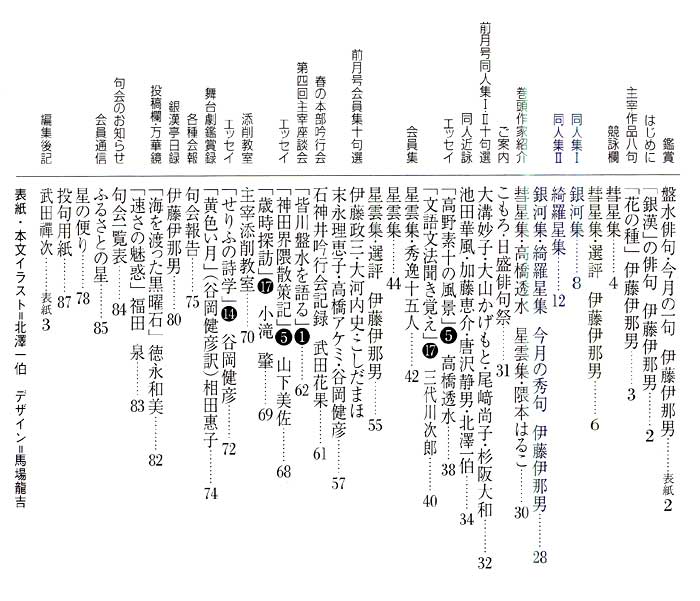

今月の目次

銀漢俳句会・5月号

銀漢の俳句

伊藤伊那男

類句・類想ということ

銀漢亭で開く超結社句会「湯島句会」の題の一つに「針供養」があった。毎年春になるとどこかの句会でこの題が出る。実は一度も見たことがないのだが、想像を膨らませて作る。今年は直前の句会にも同じ題が重なったので色々と思案して、注射針やレコード針などでも作ったが得心がいかない。最後に閃いたのが谷崎潤一郎の『春琴抄』で、佐助が春琴の火傷した顔を見たくないために自らの目を突いた針。

〈佐助の目突きたる針も納めしか〉――やったな!と思ったのであるが、結果的には相変わらずの浅智恵であった。句会直前に櫂未知子さんから幹事に届いた選句稿に前述句について〈佐助の眼突きたる針も納めしや 三好潤子〉があるとの指摘があったという。幸いというべきか句会では一点も入らなかったが。

このように、世界一短い俳句には類句、類想はつきものである。ある日曜日の午後であれば、全国各地で何百何千の句会が開かれていることであろうから、類句は山のように重なっていることであろう。それが俳句の宿命である。例えば〈朴の葉の落ちをり朴の木はいづこ 星野立子〉〈朴の木の見当らざるに朴落葉 能村登四郎〉〈朴落葉朴の木なんぞ見当たらぬ SM〉〈朴落葉あり朴の木の見当たらぬ IG〉という句がある。いづれも有名俳人の句であるが、決して盗作をした訳ではなく、各々の感性から発した句である。このように、まさに落葉籠に入り切らないほど類句類想は生まれてくるのである。

ではどうしたらよいのか。私は類句を恐れるな!と言いたい。類句の山ができてもよい。ただし指摘されたら素直に捨てる、句集に纏めるときには十分検索して排除する――その姿勢を持っていればよいのだ。びくびくしなくてよい。

余談だが、ある俳句大会で特選に入ったが、確認作業で類句があることが解り、その俳人に取り消しの電話連絡をしたところ、本人が留守で、家族の方が出て「おぢいちゃんがまたやりましたか、すみません」と謝ったという笑い話とも言えない逸話がある。

さて次の場合はどうか?

初午や煮つめてうまき焼豆腐 小澤碧童

初午や煮しめてうまき焼豆腐 久保田万太郎

先にできているのは碧梧桐門の碧童の句。後からできた万太郎の句が堂々と歳時記に載っているのだが…。

|

盤水俳句・今月の一句

早苗饗や茂吉の家の牛やさし 皆川盤水

先生は斉藤茂吉を尊敬していた。出羽三山に旅を重ねたのも、芭蕉だけではなく、茂吉の足跡を訪ねる意味もあったのではないかと思う。『芭蕉と茂吉の山河』というエッセイ集もある。湯殿山神社の入口に茂吉の歌碑があったが、その向い側に先生の句碑が建ったのは望外の喜びであったと思う。さてこの句、作句当時の茂吉生家はこのようであったのか。なんとも豊かで、のどかな東北の初夏の景。「やさし」の措辞に茂吉への敬愛の情も潜んでいるのであろう。(昭和四十四年『銀山』所収)

伊藤伊那男

|

彗星集作品抄

伊藤伊那男選

遠野火を昼の峠に見て越ゆる 松崎 逍遊

江ノ電の踏切を跳び春の海 谷口いづみ

焼山の重量感を見てゐたり 池田 華風

衣紋掛へ翼やすめて花衣 堀内 清瀬

一鳴に渾身の力寒の雷 大溝 妙子

春炬燵獺祭癖は父ゆづり 我部 敬子

擋網(たも)揺らすちから一時寒の鯉 武田 禪次

久女の忌白梅にあるひたごころ 中野 智子

水音に厚味加はる春隣 上田 裕

ひと仕事終へし追儺の鬼と呑む 山田 康教

雪しろの濁りひと束沼に解く 伊藤 庄平

来世また未来の一つ鳥雲に 權守 勝一

後々は頼み頼まれ春炬燵 笠原 裕子

壺生るる轆轤の渦や四温光 久重 凛子

海原のあなた根の国鳥雲に 武田 花果

白椿悟りの窓てふむかう側 多田 美記

谷底へ一気に落つる鳥の恋 脇 行雲

猫柳川面の綺羅を身にまとふ 大溝 妙子

ほころびのやうな白波春の航 武田 花果

南大門なか遥かなる冬夕焼 こしだまほ

彗星集 選評 伊藤伊那男

遠野火を昼の峠に見て越ゆる 松崎 逍遊

| この計らいのなさがいい。日本の原風景で、農耕民族の血を波立たせるのである。高浜虚子に<遠山に日の当りたる枯野かな>があるが、特に意味を含んでいるわけではなく、一幅の絵として、先祖代々培ってきた懐しい風景なのである。この句も同様に安らぎの句、癒しの効果を持った句と言えよう。しみじみと目蓋の裏に残る風景。 |

江ノ電の踏切を跳び春の海 谷口いづみ

「江ノ電」の固有名詞が動かないようだ。「踏切を跳び」にあの沿線の曲りくねった狭さがよく出ている。家と家の間の道を抜けると、七里ケ浜か片瀬の春の海が一望に拡がる。その場面転換が鮮やかである。俳句的省略が効いた。

|

焼山の重量感を見てゐたり 池田 華風

私の知っているこの風景は、テレビで見た阿蘇か、伊豆の大室山か・・・・と推測した。作者は伊豆高原の方だった。つまり大室山を詠んだ句と思われる。草や茅などに被われたこの山が山焼であっという間に黒々とした山に変る。樹木が無いのでシルエットに変化はないのだが、「重量感」が違う。ここが俳句の眼力。一日の変化を捉えて的確。

|

衣紋掛へ翼やすめて花衣 堀内 清瀬

| 「翼やすめて」が何ともうまいところだ。一日を花見に遊んできた花見の衣装を脱いで、まだ畳まずに衣紋掛に掛けてある。あたかも鳥か蝶が一休みをしているように。駘蕩たる春の一日の風景である。明日も花見か。 |

一鳴に渾身の力寒の雷 大溝 妙子

| 前にも書いたかと思うが、「雷」とだけ言えば夏の季語。四季に雷の季語があり、春雷、秋雷、冬の雷(寒雷)と詠まれるが、各々の持ち味を出せるかどうかが作句のポイントである。季語としての寒雷はおおむね静かで少し鳴って止む。その「こころ」を詠み取ることができるかどうか。この句は成功例。なお「寒雷忌」は加藤楸邨の忌日。 |

春炬燵獺祭癖は父ゆづり 我部 敬子

| 「獺祭」の獺は「かわうそ」。捕獲した魚などを食べる前に並べておくので、あたかも魚を祭っているように見えると言う。転じて詩文を作るときに参考書などを部屋中に拡げていることを指し、そこから正岡子規は根岸の庵を獺祭書屋と号した。その為、子規忌を獺祭忌とも呼ぶ。この句、作者は春炬燵の周囲に歳時記や辞書、図鑑などを散らかせて作句に耽ったか。「春炬燵」の斡旋の味わい。 |

擋網揺らすちから一時寒の鯉 武田 禪次

久女の忌白梅にあるひたごころ 中野 智子

| 白梅を配したところに杉田久女の人物像が浮き上がる。 |

水音に厚味加はる春隣 上田 裕

ひと仕事終へし追儺の鬼と呑む 山田 康教

| 面を取って、只の人に戻った鬼役。上五の措辞に味わい。 |

雪しろの濁りひと束沼に解く 伊藤 庄平

| 水の流れを「ひと束」と詠んだ手柄。「解く」の変化も。 |

来世また未来の一つ鳥雲に 權守 勝一

後々は頼み頼まれ春炬燵 笠原 裕子

壺生るる轆轤の渦や四温光 久重 凛子

海原のあなた根の国鳥雲に 武田 花果

| 補陀落渡海を思っての句か。鳥も補陀落を目指すか––––。 |

白椿悟りの窓てふむかう側 多田 美記

谷底へ一気に落つる鳥の恋 脇 行雲

| 写生の句なのだが、許されぬ恋の趣きが重なるようだ。 |

猫柳川面の綺羅を身にまとふ 大溝 妙子

| 川に迫り出した猫柳が満面に浴びる川の反射光。うまい。 |

ほころびのやうな白波春の航 武田 花果

南大門なか遥かなる冬夕焼 こしだまほ

銀河集品抄

伊藤伊那男選

雲隠れしたる荷風の町遅春 飯田眞理子

家毀つ音の谺や冴返る 池田 華風

七堂伽藍大寒のたたずまひ 唐沢 静男

茫洋と柞の森の芽吹待つ 柴山つぐ子

大方は燻つてゐる落葉焚 杉阪 大和

差すよりも返す日強き薄氷 武田 花果

咎人の今や石仏野水仙 武田 禪次

梨の枝の影を無尽に雪残る 萩原 空木

一病もてのんどに落す寒卵 久重 凛子

枝先の全き春を待つ構へ 松川 洋酔

臘梅の香の江の電の扉より 三代川次郎

大川の風呼ぶ高さ冬柏 屋内 松山

綺羅星集作品抄

伊藤伊那男選

大寒の水を摑みて豆腐切る 有澤 志峯

凍滝の奥動くとも止まるとも 飯田 子貢

流木に絡む流木涅槃西風 五十嵐京子

下萌に触るる腕立て伏せの鼻 伊藤 庄平

後退りする心以て麦を踏む 伊藤 政三

バレンタイン恋といふ字も忘れけり 梅沢 フミ

餠花の影さだまらぬ席にをり 大河内 史

狐火の噂の坂を遠回り 大溝 妙子

朝日浴び雪野の車輌獣めく 大山かげもと

重箱の指紋の目立つ四日かな 小川 夏葉

ささやかな喜びになり日脚伸ぶ 尾﨑 尚子

鷽替のうその平らな頭撫づ 小野寺清人

忘れてもよいことの増え春の雪 片山 一行

一と電車見送るゆとり春夕焼 加藤 恵介

神鶏の声にぎやかに飾り焚く 我部 敬子

狩人の目と目の合図杉木立 神村 睦代

寅さんのやうな叔父来て福笑 川島秋葉男

ふるさとの未黒野いくつ遠近に 北澤 一伯

富士の嶺に胸反らしたる初雀 朽木 直

北上川の雪解の水の迅く太く 畔柳 海村

鳶の声ころがつてゐる冬の空 こしだまほ

波というほどもなき波薄氷 小滝 肇

裏山は天城嶺つづき寒椿 權守 勝一

門松のすでに夕日の中にあり 佐々木節子

先帝祭上臈に侍る長柄傘 笹園 春雀

春宵や一人居もよし長湯又 筱田 文

嘴の先までふくら雀かな 島谷 高水

県の歌今も忘れず義仲忌 新谷 房子

下からの光もあびて浮寝鳥 末永理恵子

まづ声の先に降り来る初雀 鈴木てる緒

文机に七つの幸や福寿草 瀬戸 紀恵

立春と言ふ束の間の日差しかな 高橋アケミ

成人式終へて深夜の看護婦に 高橋 透水

いぬふぐり瞬く毎に増えてをり 武井まゆみ

われにある障子のひと間冬日和 武田 千津

全長をあらはに滝の凍てにけり 多田 悦子

寒林やぶつかり合へる鳥の声 多田 美記

五箇の紙白きを産むや雪曝し 田中 敬子

若井汲む桶に北斗の柄杓入れ 谷岡 健彦

裏口に利休忌の炭届きけり 谷川佐和子

道中に継ぎはぎ多き絵双六 谷口いづみ

外套の賢治佇む上野駅 塚本 一夫

待春や身ほとりのもの片付けて 中野 智子

節分草咲いて余生のこごみ癖 中村 孝哲

蒲団干す吾身を清めゐるごとし 藤井 綋一

灯明に円光の暈涅槃寺 堀内 清瀬

スタートの一瞬の黙スケート場 堀江 美州

四阿の新しき椅子風薫る 松浦 宗克

思ひきり新成人の日を眠る 松崎 逍遊

雪おろし結ひの老人来てゐたり 松崎 正

交はらぬままに雪野の轍かな 松代 展枝

結納の佳日に四温はじまれり 無聞 齋

剪定の切り口にはや雀どち 村上 文惠

凍鶴といふ字も哀し旅果つる 村田 郁子

利休忌の箱も香れるにぎり墨 村田 重子

大観のあふるる富士や初暦 山田 康教

臘梅のあまさず返す日の光 山元 正規

ささくれの指にすべらす毛糸玉 吉沢美佐枝

山肌に紅のさしくる寒の明け 吉田千絵子

横山に雲一つ置き春立てり 脇 行雲

銀河集・綺羅星今月の秀句

伊藤伊那男

大方は燻つてゐる落葉焚 杉阪 大和

| そう、その通り、よく言ってくれた!と手を打った。私に<落葉焚<はじめの煙濃かりけり>があり気に入っているが、その続きのような句。対象物を観察しその本質を突いて発見のある句。写生の力の強さを実感する。 |

差すよりも返す日強き薄氷 武田 花果

| この句も発見のある句だ。反射光の強さを強調しているのだが、おのずから春間近の季感、作者の待春の心が滲み出ているようだ。薄氷の危うい綺羅を詠み取った。 |

一病もてのんどに落す寒卵 久重 凛子

一病もて・・・・還暦もすぎるとさすがの私も、昔のような無茶は通用しない。むしろその一病を労りながら暮すのが長生きの秘訣のようである。この句、寒卵の斡旋がいい。

「のんどに落す」の表現も具体的で平明。技倆の高さだ。 |

重箱の指紋の目立つ四日かな 小川 夏葉

| 一読楽しい句である。お節料理の重詰に減った食物を足して四日目。さすがに重箱に指紋がありありと残っているという。それだけを言ったのだが、読み手には、その家の生活振りや主婦の性質が偲ばれて、何だかおかしい。 |

嘴の先までふくら雀かな 島谷 高水

| 一物仕立てで冬の雀を詠み切った。ただし写生とは少し違う点は「嘴の先まで」の把握である。嘴がふくれることはないのである。しかしこう詠まれてしまうと、さもありなんと肯くほかはなさそうだ。「文芸上の真」といおうか。 |

下からの光もあびて浮寝鳥 末永理恵子

先述、武田花果句と似た観点の句。浮寝鳥を冬日が包んでいるのだが、同時に水面からの反射光も浴びているという。確かに誰にも見覚えのある光景なのだが、このようには詠めなかったと思う。観察眼を磨かねばと教えられる。

|

立春と言ふ束の間の日差しかな 高橋アケミ

| 暦の上では立春といってもまだまだ寒さの最中である。東京でもそのあと雪が降ったりするのだから。この句は、立春と聞いてしみじみと外を見ると、わずかな日差しを残して暮れていく。束の間の日差し――見事に季感を捉えた。 |

成人式終へて深夜の看護婦に 高橋 透水

| 成人式の句は沢山見て来たが、こういう句は初見である。成人式のその式場ではない。出席したあとの、この新成人はその夜、常の看護婦に戻って勤務に就いている。こうして淡々と社会は支えられているのだ。句材の発見。 |

いぬふぐり瞬く毎に増えてをり 武井まゆみ

| 「地の星のようだ」「空の色を写した」――というような句はしばしば目にする。この句は、またたきをするたびに花が増えるという。鋭い感覚で対象物の本意を捉えたのだ。上質な絵本を開いたような風景。句に優しさがある。 |

全長をあらはに滝の凍てにけり 多田 悦子

「全長をあらはに」――見事な打ち出しで、まさにその壮大さが語感にも溢れているようだ。一物仕立てで、堂々と一枚の氷の板となった滝を詠み抜いたのである。

|

若井汲む桶に北斗の柄杓入れ 谷岡 健彦

| 何ともうまい句!北斗七星の美しい元旦、若水を汲むのに、七星の柄杓を借りよう、というのである。詩品の高い発想だ。現実と空想に綯い上げられた調和。 |

その他印象深かった句を次に

梨の枝の影を無尽に雪残る 萩原 空木

臘梅の香の江の電の扉より 三代川次郎

下萌に触るる腕立て伏せの鼻 伊藤 庄平

餠花の影さだまらぬ席にをり 大河内 史

狐火の噂の坂を遠回り 大溝 妙子

鷽替のうその平らな頭撫づ 小野寺清人

狩人の目と目の合図杉木立 神村 睦代

裏口に利休忌の炭届きけり 谷川佐和子

道中につぎはぎ多き絵双六 谷口いづみ

節分草咲いて余生のこごみ癖 中村 孝哲

交はらぬままに雪野の轍かな 松代 展枝

星雲集作品抄

伊藤伊那男・選

秒針の音の中なる毛糸編み 中村 紘子

毛穴まで確とみひらき大試験 大野 里詩

体重を浮かせて春の丸木橋 宮内 孝子

立つまでは日本の鳥よ鳥曇 島 織布

目鼻さし雛に翳のうまれけり 隈本はるこ

春袷羽化する如く袖通す 保谷 政孝

西行忌歌集の?紙色褪せて 山下 美佐

春めくや行く当てのなき髪染めて 滝沢 咲秀

啓蟄の早瀬に水の光り合ふ 鈴木 廣美

雪解けの峠に瞽女の由来読む 杉本アツ子

雪合戦してみたくなる古戦場 白濱 武子

鷽替に難儀な橋の上り下り 柊原 洋征

春待つ木膨む影を落としけり 相田 惠子

水草生ふしばしあゆみを橋の上 小林 雅子

夜廻りの声しみじみと終ひ風呂 中村 湖童

囀の一波万波を呼びにけり 秋元 孝之

百回のしやつくりをして死なぬ冬 飯田 康酔

永らへて手に余りたる年の豆 石垣 辰生

春を待つ流線型のオムライス 加藤 修

自転車の着膨の子の重さかな 住山 春人

カステラの底のざらめや寒見舞 長谷川千何子

祇王寺の柴の戸低き松飾 原田さがみ

どんど火を逃げ神鶏の羽づくろひ 堀切 克洋

まつしぐらに鶯餅を求めけり 松村 郁子

ふはふはと生きて居ります風花と 宮本 龍子

歯を打ちて鍵盤めくや獅子頭 山田 礁

煮凝や記憶の底の父のこゑ 渡辺 花穂

青黄粉あぎとに残る風生忌 穴田ひろし

孕み猫鈴音にぶく藪の中 荒木 万寿

深深と真闇を刻み春の雪 有賀 稲香

注連縄に雁字搦めの御神木 市毛 唯朗

春愁や玻璃に針なす時計店 上田 裕

鬼やらひ心の鬼を追ひ出しぬ 榎本 陽子

麦踏みて影遠くなる日暮かな 上村健太郎

今日の幸らう梅の香をかぎしこと 大木 邦絵

替ふる鷽とぼけた顔をしてゐたり 大西 真一

雪嶺を遠くに見せて桃の花 大野田好記

山肌をほのと染めたる初茜 岡村妃呂子

童女の如き母を囲みて四温かな 小坂 誠子

鷽替や昨日の雪が今日は晴 尾崎 幹

神棚の父母に汲み置く寒の水 鏡山千恵子

潮騒の崖つ縁まで水仙花 笠原 祐子

江の島に遊ぶ日暮や春隣 桂 説子

雨やむやいなや梅の香きはだてり 上條 雅代

節分の富士の真上に夕日落つ 亀田 正則

木洩れ日が縁に降りくる春隣 唐沢 冬朱

元気だとそれで充分年賀状 来嶋 清子

この空は彼の地へ続く春北風 黒岩 清女

花曇り睡魔手招く昼下がり 黒河内文江

牡丹寺ゆかしき人とすれ違ふ 小池 百人

雛人形納屋の奥から初孫へ 小林 沙織

雪国に住む叔母強し建国日 坂井 忠太

冬帽子鳶の旋回定まらぬ 佐々木終吉

浅春の終の住処に朝日差す 佐藤かずえ

春の雨家出の猫の戻りをり 佐藤さゆり

白足袋の小鉤が鳴るや雛祭 三溝 恵子

不器用に指まるめたる仏手柑 島谷 操

蠟梅の香をポケットに仕舞ひたる 清水佳壽美

春塵や間取り進まぬ青写真 白鳥はくとう

畦の道芹摘む子らの声高し 鈴木 照明

浅くふむ小さき足の踏絵かな 鈴木 淳子

赤城山凍ててまたたく麓の灯 鈴木踏青子

松取れてなにごともなき一歩踏む 角 佐穂子

鉢植ゑの土の乾ける春隣 曽谷 晴子

風光るヒルギの果実揺らせては 武田真理子

携帯で孫見せる客福寿草 竹本 治美

初雪にせきたてられて朝の道 竹本 吉弘

留守居して大寒の声聴いてをり 田中 寿徳

門松や父の表札そのままに 多丸 朝子

根雪かと山につぶやく老農夫 近松 光栄

等伯の達磨図の眼の冴返る 津田 卓

彼岸会や溜め息ばかり授かりて 土屋 佳

冴返る満月を噛む観覧車 坪井 研治

見上げれば落ちる雲雀の速さかな 徳永 和美

凍蝶は枝そのものに同化せり 富岡 霧中

若水やまづ一服を父母に 中島 凌雲

立春の陽がゆらゆらと雑木山 中村 貞代

遥かなり夢の旅練る春炬燵 南藤 和義

すりこぎに蕗味噌の香の二三日 西原 舞

囀りに遅れ微かな葉揺れかな 萩野 清司

さへづりや目覚めの朝の明けの星 橋本 行雄

駅前に出店の支度梅まつり 花上 佐都

仏の座地に匐ひて斜に拡ぐ 播广 義春

ビロードの闇が溶け出す冬薔薇 福田 泉

夕刻の町のチャイムや日脚伸ぶ 藤田 孝俊

春塵や遊具の馬は目を閉ぢず 藤森 英雄

変らない一願のあり初詣 本庄 康代

寒鮒の甘露煮愛でつ酒交はす 松下美代子

名残雪思ひ出おほきホーム発つ 森濱 直之

尾白鷲知床の海睥睨す 家治 祥夫

薄氷に風紋の跡残りけり 安田 芳雄

春浅し神社縁起を斜め読み 矢野春行士

店閉づる詫状露地に寒雀 山口 輝久

川向かう松の葉ゆるる涅槃西風 山﨑ちづ子

猫柳水鏡して照り合へり 山田 鯉公

ぐちやぐちやに孫と連弾春隣 吉田 葉子

梅が枝に米粒ほどの紅含む 和歌山要子

星雲集 今月の秀句

伊藤伊那男

秒針の音の中なる毛糸編み 中村 紘子

| 私の子供の頃は母や姉が家族のセーターやマフラー、手袋などを編んだものだ。あっ、女生徒から貰ったこともあったな・・。さてこの句、冬の静かな夜の一人の部屋であろう。常なら気にもしない秒針の音が大きく聞こえ、ひと針ごとに、一秒ごとに深まる思索、充実した時間が読み取れるのである。「音の中なる」の把握がうまいところ。 |

毛穴まで確とみひらき大試験 大野 里詩

| 「毛穴まで確とみひらき」――何とも斬新、凄味のある表現である。「大試験」とは卒業や進級の絡む試験を言う。私の学生時代はそれほどの緊張感が無かったように思うが、現在の環境では様相が異なるのであろう。そうした世相を反映した表現かもしれない。緊張感が伝わる。 |

体重を浮かせて春の丸木橋 宮内 孝子

| こういう季語の場合、季感が合うかどうか、実は難しいのである。冬・夏・秋と入れ替えてみて、さてどうなのか、と検証してみると、この句の場合は「春」が動かない。「体重を浮かせて」――楽しい表現だ。何と無理なことを! |

立つまでは日本の鳥よ鳥曇 島 織布

| 渡り鳥というものをうまく表現したものである。渡り鳥というものの本拠地は何によって決められるのであろうか?。生まれた場所かな、と思うが、では燕は日本で生まれるのに何故「帰燕」というのか。うーむ。やはり「立つまでは日本の鳥」なのだ。その鳥が今日旅立っていく。 |

目鼻さし雛に翳のうまれけり 隈本はるこ

美しく品位の高い句である。白い首に極細の筆で目鼻を入れる。その途端に「翳」が生まれたという。もともと凸凹はあった筈なのだが、際やかになったのだ。「翳」の字の持つ心理的な暗さも味わいを深めているようだ。

|

春袷羽化する如く袖通す 保谷 政孝

「羽化する如く」――うまい表現だ。「袷」は古来夏の季語なので、春のものを「春袷」として分ける。春らしい軽い布地、淡い色なのだ。それに袖を通す場面を「羽化」と見た眼力はなかなかのものだ。

ろ。 |

西行忌歌集の蠟紙色褪せて 山下 美佐

| 最近では箱入りの歌集・句集位にしか残らなくなった蠟紙(ろうし・ろうがみ)。防湿用、装飾用で捨ててしまうことが多いが、この句では大切にされていたのであろう。親の代からの歌集か、そんなことまでが偲ばれるのである。着眼点がユニークで、西行忌の季語が抒情を深める。 |

囀の一波万波を呼びにけり 秋元 孝之

| 「一波」が「万波を呼ぶ」――囀に気付き、森に耳を澄ますと、到るところに囀の合唱が・・。読み手の心をも豊かにする、明るく気持のよい句だ。一物仕立で詠み切った。 |

鷽替に難儀な橋の上り下り 柊原 洋征

| 一読破顔の句。東京での鷽替は亀戸天満宮が有名。社殿に行く手前に太鼓橋があるが、その反りが急であることを詠んだ。「難儀」が何ともおかしい。同時出句の〈祖母言へりあの鳴きやうは寒卵〉もユーモアに溢れる。 |

祇王寺の柴の戸低き松飾 原田さがみ

| 嵯峨野の祇王寺。祇王祇女、仏御前の浮世の無常の物語にちなむ寺だ。その門前の松飾を詠んだのだが、「柴の戸低き」が何ともよい。平家物語から現代への転換の妙。 |

煮凝や記憶の底の父のこゑ 渡辺 花穂

| 煮凝を好んだ父上であったか。酒の肴によく出たのであろう。作者は煮凝の皿を前にあれこれと父を偲ぶ。「煮凝」という言葉の「凝」には「散り散りにあるものが一つに寄り固まる」という意味があり、これが中七以下の措辞に微妙に絡み合うのだ。季語でもありキーワードでもある。 |

その他印象深かった句を次に

永らへて手に余りたる年の豆 石垣 辰生

春を待つ流線型のオムライス 加藤 修

雪合戦してみたくなる古戦場 白濱 武子

自転車の着膨の子の重さかな 住山 春人

春めくや行く当てのなき髪染めて 滝沢 咲秀

カステラの底のざらめや寒見舞 長谷川千何子

どんど火を逃げ神鶏の羽づくろひ 堀切 克洋

まつしぐらに鶯餅を求めけり 松村 郁子

ふはふはと生きて居ります風花と 宮本 龍子

歯を打ちて鍵盤めくや獅子頭 山田 礁

百回のしやつくりをして死なぬ冬 飯田 康酔

挿絵が絵葉書になりました。

Aシリーズ 8枚組・Bシリーズ8枚組

8枚一組 1,000円

2012年5月23日撮影 芍薬が咲いていました。TOKYO

写真は定期的に入れ替わります。

■ 花言葉 「恥じらい」「はにかみ」「内気」「清浄」

ご挨拶 入会案内 句会案内 銀漢亭日録 行事案内(2012)

|

![]() 5月号 2012年

5月号 2012年