伊藤伊那男作品

榧の実 伊藤伊那男

蓮根掘り家路へ泥の歩幅かな

飛ぶ力試してゐたる冬の蝶

おでん種多くておでん屋の無口

ボーナスを自分に出してみて淋し

煮凝の四角のままに崩れけり

動かせば火鉢に爺がついてくる

榧の実を噛めば吉野の夜の深む

吉野より持ち帰りたる水つ洟

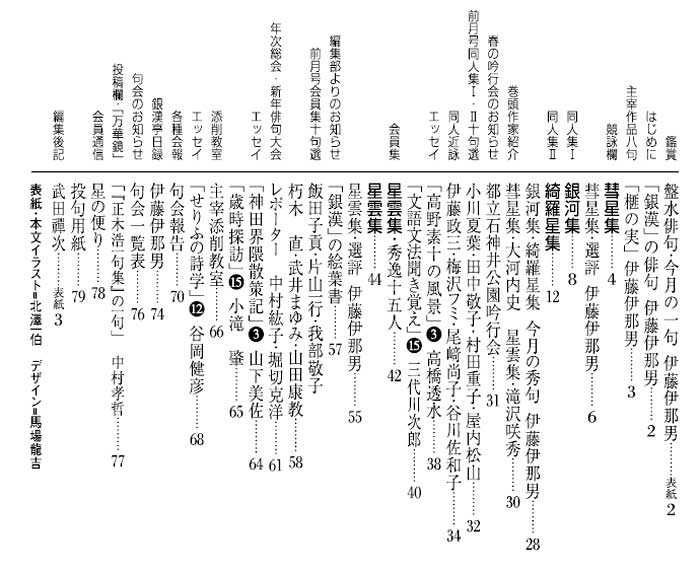

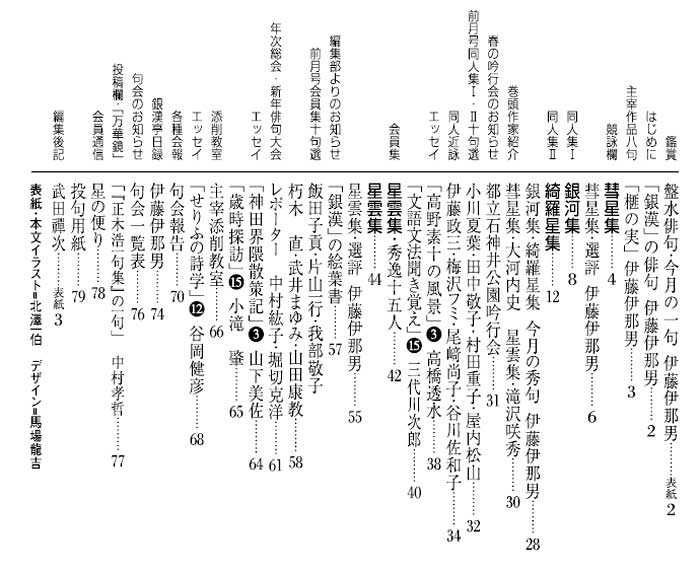

今月の目次

銀漢俳句会・3月号

銀漢の俳句

伊藤伊那男

俳句の湧き出る吟行地

たいした知識があるわけではないが、歴史が好きである。最初の勤務地が京都ということもあって、俳句を始める前から、京都はもちろん奈良、近江などもよく歩き親しんでいた。

平成2年40歳の時、所属する「春耕」が創刊25周年を迎え、特別作品20句の募集があった。応募するに当り俳句を作るためだけに奈良を歩いてみようと思った。仕事を終えた金曜日の夜10時、新宿発の夜行バスに乗ると、翌朝5時過ぎには奈良の町に立っている。丸1日吟行し、夕がた酒場を探して句を纏める。翌日もたっぷり吟行し、夜の新幹線で東京へ戻る。その時の24句で記念賞を受賞した。

49歳の時、第一句集『銀漢』を出版し、幸運にも俳人協会新人賞を受賞した。発表直後、毎日新聞から依頼を受け、即座に鎌倉吟行を思い立って、翌朝は稲村ケ崎に立っていた。

近江についても司馬遼太郎の『街道を行く』を片手に随分歩き廻った。俳句を始めてからは森澄雄の近江の句に憧れて更に愛着を深めた。そうした節々を振り返ってみると、私の吟行地の好みは、どうやら歴史のある土地ということになる。

何度訪ねても飽きない吟行地を持つのは俳人の武器である。いわば安心して試合のできるホームグラウンドのようなものだ。私の場合でいうと、兼題で苦慮したとき――風呂の中での作句が多いが――例えば今から山の辺の道を歩こうと思う。その風景を想起しつつ作るが、ある時は歴史を遡ってみたりもする。すると向うから額田王の行列がやってきて擦れ違う。どうやら近江遷都の途中のようだ……。

つまり現実の風呂の中から空間移動して奈良をさ迷い、時々は時空も移動して過去の世界を覗く。そのため私には歴史のある土地が好ましいのだ。

なお最も頻繁に訪ねている土地は、実は京都なのだが、今のところ私には京都の句がもう一つ満足にできていない。その理由はというと、この町は歴史も文学も重層をなし、かつ多岐に渡っているので、私の頭の中では整理整頓ができなくて、気持を一点に集中することができないせいではないかと思っている。京都という千年の都は奥が深くて、簡単には打ち解けてくれないのだ。京都育ちの妻もそうであったが、一筋縄ではいかない土地なのである……。

|

盤水俳句・今月の一句

一つ一つこけしを拭くや春隣 皆川盤水

先生の書斎に入ると沢山のこけしに驚かされる。出羽三山の旅を重ねられた頃からであろうか、こけしを蒐集されていた。こけし作りにもいくつかの流派があり、形や顔が違うと教えていただいたが、私には見分けがつかなかった。似た句に〈料峭やこけしを拭きてかがやかす〉がある。あるいは句としては〈こけし屋に頭を揃へたる雛燕〉を先生の代表作の一つに挙げてもよいのかもしれない。掲出句は春の旅に思いを馳せる先生の自画像。(平成13年『山海抄』所収)

伊藤伊那男

|

西荻窪・こけし屋・ 鈴木信太郎氏(イラスト)

彗星集作品抄

伊藤伊那男選

巻き鮨の渦の色どり春隣 堀内 清瀬

虎落笛高音のままに息継ぎす 飯田眞理子

梅真白根方で泣きし日もありき 相田 惠子

落葉掻伽藍の跡の現れし 島谷 高水

半日に翳る山窪大根干す 唐沢 静男

寒雷や京の厨の阿多古祀符 播广 義春

寒林に風の泣き声聞きゐたる 松川 洋酔

煤払ひせし御仏のほのとして 松浦 宗克

金屏の峰より吹ける颪かな 中島 雄一

毛糸編む地球の裏に住む子らへ 武田 花果

マドンナは今もマドンナ木の葉髪 飯田 康酔

冬の日の大道芸の玉を追ふ 島 織布

借景に鯱あぐる城帰り花 山口 輝久

喧嘩して南京豆を山と剥く 松崎 逍遊

煙出しの武蔵野ぶりや枇杷の花 久重 凛子

玉砂利の音引きずつて七五三 畔柳 海村

オキシドール仄と匂へる冬館 谷口いづみ

何事も許す心地の日向ぼこ 池田 華風

熱燗やかくれ棲むにはあらねども 三代川次郎

屏風絵の唐子と遊ぶ病の子 杉阪 大和

彗星集 選評 伊藤伊那男

巻き鮨の渦の色どり春隣 堀内清瀬

| 一読、読み手をあたたかくしてくれる句である。巻き鮨の切口の色。卵の黄、魚の白味、海老の薄紅、三葉の緑、干瓢。ああ、これが「渦」をなして春を予感させるという。生活の中のささやかな喜びから詩が紡ぎ出された。何といっても「渦」の一文字がこの句の出色の発見。 |

虎落笛高音のままに息継ぎす 飯田眞理子

| 虎落笛(もがりぶえ)。俳句を始めてから知った言葉だ。こういう言葉を知っただけでも俳句をやってよかったと思う。冬の烈風が竹垣などに吹きつけて、あたかも笛のような音を発することを差すのだが、俳句では作者の主観と二重写しに詠まれることが多く、心象の濃い季語。この句もそんな風に味わう句かもしれない。「息継ぎ」がいい。 |

梅真白根方で泣きし日もありき 相田 惠子

| 一歩間違えると甘くなるタイプの句なのだが、季語の斡旋のうまさで詩品を高めたといえよう。中村草田男に<勇気こそ地の塩なれや梅真白>があるが、梅の花言葉は「澄んだ心」「高潔」。この句は自分の進路のことであったのか、淡い恋であったかは知らぬが、純粋な心を感じさせて読み手をも泣かせる。「梅真白」が揺るがないのだ。 |

落葉掻伽藍の跡の現れし 島谷 高水

| あとから作者の名前を聞くと、東京国分寺に住む方。そうであるかどうかは知らぬが、広大な敷地を持ったこの寺は一部は発掘され、公園になっているが、大部分は宅地化して遺構は埋もれている。礎石の一部などが転がっているのかもしれない。落葉掻きをしたのが伽藍の跡——何とも壮大な景で、歴史的感興も呼び起こされる佳品。 |

半日に翳る山窪大根干す 唐沢 静男

| 私の育った信州ではこうした景をよく目にしたものだ。あっけなく日が傾き、放っておくと夜中に凍みてしまうので、家の中に取り込んだり、筵をかける。重労働なのである。静かな写生眼で、懐しい日本の風景を詠みとった。 |

寒雷や京の厨の阿多古祀符 播广 義春

| 「阿多古祀符」。解説すると京都の北西に位置する愛宕山の発行する防火札である。「火廻要慎」と書かれていて、京都の家々の台所でよく見かける。私の妻も京都育ちだったので台所に貼ってあったことを思い出す。この句は「寒雷」の取合せがいい。愛宕山から響いたか。空気の乾燥する季節だけに火防札が大きく浮かび出る。要慎要慎。 |

寒林に風の泣き声聞きゐたる 松川 洋酔

| 風にも泣き声があるのか。作者の泣き声であるかも––。 |

煤払ひせし御仏のほのとして 松浦 宗克

| 短歌的詠法で本来は失敗する句形だが、余情で残った。 |

金屏の峰より吹ける颪かな 中島 雄一

毛糸編む地球の裏に住む子らへ 武田 花果

マドンナは今もマドンナ木の葉髪 飯田 康酔

| 同級会に出て火が付いたか。木の葉髪に一抹の哀感が。 |

冬の日の大道芸の玉を追ふ 島 織布

| 冬の日を擬人化した「追ふ」に技倆がある。季感がいい。 |

借景に鯱あぐる城帰り花 山口 輝久

喧嘩して南京豆を山と剝く 松崎 逍遊

女性句と思ったらあの入道顔。南京豆の取合せがうまい.

|

煙出しの武蔵野ぶりや枇杷の花 久重 凛子

| 失われつつある風景。枇杷の花でしみじみ句を引締めた。 |

玉砂利の音引きずつて七五三 畔柳 海村

| 玉砂利と七五三はよくあるが「引きずつて」で生きた。 |

オキシドール仄と匂へる冬館 谷口いづみ

何事も許す心地の日向ぼこ 池田 華風

熱燗やかくれ棲むにはあらねども 三代川次郎

屏風絵の唐子と遊ぶ病の子 杉阪 大和

銀河集品抄

伊藤伊那男選

羽子板市値の折合もおだやかに 飯田眞理子

表札の痕際立たす冬日かな 池田 華風

切干や日差を惜しみ山暮し 唐沢 静男

母の手の綿子古りをり手離せず 柴山つぐ子

それぞれの過去を背中に日向ぼこ 杉阪 大和

山彦へ応へるやうに落葉降る 武田 花果

切干の日を細切れに干し上る 武田 禪次

泥の田に泥の道すぢ蓮根掘 萩原 一夫

木枯とそこで別れり海の宿 久重 凛子

洟かんでもらひ再び蓮根掘る 松川 洋酔

凩や恙の妻に卵粥 三代川次郎

羽子板市胸に役者を抱き帰る 屋内 松山

綺羅星集作品抄

伊藤伊那男選

里神楽神の出を待つ端座かな 有澤 志峯

聞き耳を四方八方かまど猫 飯田 子貢

欄に薄ら日の差す雪安吾 五十嵐京子

意表つく妻の正論鎌いたち 伊藤 庄平

吉野杉強霜つけて揺れにけり 伊藤 政三

針山の眩しく光り冬ぬくし 梅沢 フミ

冬至湯や隣より来しあばた柚子 大河内 史

煤払隠れ癖ある綿埃 大溝 妙子

ビル風に耳朶削がる師走かな 大山かげもと

寒鯉や家毎にかかる石の橋 小川 夏葉

帰路の夕幸と思ひし根深汁 尾 﨑尚子

湯気上げて胴長脱げり蓮根掘 小野寺清人

綿虫に手を差し出せば風となり 片山 一行

ひと日経て少し傾げる菜漬かな 加藤 恵介

着ぶくれて曳山祭の渦となり 我部 敬子

大椰子を木枯打てる高知港 神村 睦代

新蕎麦や律儀に座る監査役 川島秋葉男

しばらくは枯野にすわる人となる 北澤 一伯

冬の日を波の数だけ五十鈴川 朽木 直

咲かぬまま終へし蕾や花菜漬 畔柳 海村

角刈にかつぎこまるる大熊手 こしだまほ

洋館の上げ下げの窓枇杷の花 小滝 肇

日蓮の獅子吼の辻に冬の蜂 權守 勝一

落葉籠置かれしままに日暮れけり 佐々木節子

待春の軽ろきコートを翻す 笹園 春雀

参道の樹々にも満てる淑気かな 筱田 文

十字架にはしご架けある師走かな 島谷 高水

苦しみも記して重き古暦 新谷 房子

思ふこと冬の落葉に埋もるる 末永理恵子

鳰潜き蓬莱島の裾に浮く 鈴木てる緒

着ぶくれて電飾の町眩しめる 瀬戸 紀恵

逝きし子の歳月遠し冬銀河 高橋アケミ

雪吊に闇の重みの加はりぬ 高橋 透水

肖像の深きまなざし冬館 武井まゆみ

枇杷の花詣でずじまひの墓ひとつ 竹内 松音

侘助のつぼみ見にゆくだけの下駄 武田 千津

やつと目をつむらぬ写真七五三 多田 悦子

刃物めくひかりをのせて冬の海 多田 美記

さくさくと白菜これも水の音 田中 敬子

その裏の闇を濃くせる金屏風 谷岡 健彦

聖歌うたひつつナースらの巡回す 谷川佐和子

茎の石くりやの夜を統ぶるごと 谷口いづみ

かくれんぼ鬼だけ帰る時雨かな 塚本 一夫

盆の窪に兆す時雨や一葉忌 中野 智子

おでん酒酌めば昔の文学論 中村 孝哲

菰巻や男松女松へ神宿る 藤井 綋一

八方へ義理欠くままに十二月 堀内 清瀬

雨粒の真珠のごとし冬紅葉 堀江 美州

茎立ちの彼方に目差す塔五重 松浦 宗克

茎石の樽の上なる底力 松崎 逍遊

家々の氷柱叩いて下校の子 松崎 正

さいころの転び加減や神の留守 松代 展枝

玉砕やサイパン海鼠誰も採らず 無聞 齋

刈込みの松匂ひ立つ神迎 村上 文惠

峯ごしの空の青さよ初鴉 村田 郁子

煤逃て奈良の煤掃き見ておりぬ 村田 重子

宙吊りの落葉ひとひら絹の道 山田 康教

百名山百のバツヂの冬帽子 山元 正規

鮟鱇の目方当て合ふ吊し切り 吉沢美佐枝

ふき抜けし凩もどる塩の道 吉田千絵子

漱石忌足湯してゐる余生かな 脇 行雲

銀河集・綺羅星今月の秀句

伊藤伊那男

羽子板市値の折合もおだやかに 飯田眞理子

| 女性中心の羽子板市だけに「値の折合もおだやかに」の表現が効いている。啖呵を切ったり、はったりを効かせるような売り買いのやりとりはないのだ。季語を生かした。 |

切干や日差を惜しみ山暮し 唐沢 静男

| 山国の冬の日差は短い。木曾谷などは目の前の山に遮ぎられて日照時間はほんのわずか。それだけに日溜りを選んで切干を干す。筵を動かす。そんな情景が如実である。 |

母の手の綿子古りをり手離せず 柴山つぐ子

綿子はちゃんちゃんこのこと。使い込んで古びているが

、その分愛着が深くて捨てることができない。新品を用意しても駄目。母の人物像がでており、作者の愛情も滲む。 |

木枯とそこで別れり海の宿 久重 凛子

| 一読面白い句である。木枯の中を来て海辺の宿に入る。背中を押してきた木枯は海に吹き抜けていくのだが、そこでお別れ。一種の擬人化を効かせて余情を深めている。 |

羽子板市胸に役者を抱き帰る 屋内 松山

| 12月の銀漢本部句会の兼題に羽子板市があった。冒頭の眞理子さんの句もその時の句。掲出句はその句会で最高点獲得句。「胸に役者を抱き帰る」――感嘆するしかない。作者は女性ではなく松山さん!困ったおじさんである。 |

表札の痕際立たす冬日かな 池田 華風

| 作者は近時引越をされたという。その嘱目であろうか。外した表札の跡がくっきりと残り、冬日が差している。短編小説のような物語を読み手に想像させる佳品。 |

煤払隠れ癖ある綿埃 大溝 妙子

| よく観察している句だ。実感だなと思う。日頃の掃除のときもそうだが綿埃は軽いのでわずかな風の動きにも逃げでゆく。乾燥した冬はなおさら。「隠れ癖」――うまい! |

落葉籠置かれしままに日暮れけり 佐々木節子

| しみじみとした情感が漂い、品位が高い。掃き集めた一日の落葉を入れた籠が人の去った庭にぽつんと残されている。明日の落葉も加えるのか、焦点が絞られて静謐。 |

雪吊に闇の重みの加はりぬ 高橋 透水

| 雪吊の縄に雪がまとわりついたまま夜に入ったのであろう。こんどはその縄に闇が重みとなって加わる。重力を持たない闇があたかも重力があるように詠んだところが味噌。 |

やつと目をつむらぬ写真七五三 多田 悦子

| 子供にポーズを取らせるのは大変。盛装をした子を写真館に連れていって記念写真を撮るところか。玩具をかざしたり声をかけて、やっとのこと目のぱっちり開けた写真に。 |

さくさくと白菜これも水の音 田中 敬子

| さくさくと白菜「を切る」―が省略されているのだが十分理解できる。刃を当てたらおのずから割れるような白菜。水分たっぷりの白菜を切る音を「水の音」と見たのは新鮮な感覚である。 |

煤逃げて奈良の煤掃き見てをりぬ 村田 重子

| 私ごとだがもう4、5年にはなろうか、煤逃げ奈良吟行をしている。残念ながら大仏の煤払いは見ていない。この句「煤」のリフレインがうまい。「奈良」の地名も生きた。 |

.

百名山百のバッジの冬帽子 山元 正規

| この作者、実際に百名山を踏破した登山家。登頂の記念にその山のバッジを手に入れているという。「冬帽子」に歳月が感じられていい。それにしてもきっと重い帽子だ。 |

その他印象深かった句を次に

それぞれの過去を背中に日向ぼこ 杉阪 大和

山彦へ応へるやうに落葉降る 武田 花果

里神楽神の出を待つ端座かな 有澤 志峯

冬の日を波の数だけ五十鈴川 朽木 直

鳰潜き蓬莱島の裾に浮く 鈴木てる緒

その裏の闇を濃くせる金屏風 谷岡 健彦

かくれんぼ鬼だけ帰る時雨かな 塚本 一夫

おでん酒酌めば昔の文学論 中村 孝哲

茎石の樽の上なる底力 松崎 逍遊

綿虫に手を差し出せば風となり 片山 一行

星雲集作品抄

伊藤伊那男・選

秩父山車葉を咬ましつつ曳き廻す 白濱 武子

冬麗や車窓に富士の頭あり 島谷 操

痛さうな時計の針や今朝の冬 加藤 修

初夢のさびしかりしを言はでおく 滝沢 咲秀

朴落葉十六文はありしかな 島 織布

たばこ屋の看板娘の足焙 鈴木 淳子

円満に人引き寄する焚火かな 松村 郁子

悪行に思ひ当たりし嚔かな 柊原 洋征

高下駄の歯をすり減らし卒業す 松田 茂

薄羽子板昭和の音を出しにけり 相田 惠子

ひらひらと羽子板市についてゆく 堀切 克洋

寄せ土に指跡残る鳥総松 藤森 英雄

掛軸を巻く間を釣瓶落しかな 中島 雄一

冬花火秩父の闇をこなごなに 隈本はるこ

隠れ家は階段の下時雨来る 住山 春人

転ばせて供ふ冬至の南瓜かな 穴田ひろし

二束の白菜干して足るたつき 荒木 万寿

地震去りし村に遍く冬満月 有賀 稲香

かまど猫一升餅に化けてをり 上條 雅代

伴奏の遅れて来る聖歌劇 西原 舞

狭きかな羽子板市の売り子の座 萩野 清司

虎落笛無口な妻と居て寧し 保谷 政孝

極月や真意の在り処解けぬまま 矢野春行士

諸の手に地球掴みて蓮根掘 山口 輝久

寒林やビュッフェの描く線に似て 秋元 孝之

天井の模様親しき風邪の床 飯田 康酔

やや暗き紅もてつつじ返り咲く 石垣 辰生

七輪の火に半纏の三の酉 市毛 唯朗

冬館深夜の湯浴みぽつねんと 今村八十吉

うすうすと日を重ねあふ木の葉かな 上田 裕

鰤入れる雑煮ある地に嫁に来し 榎本 陽子

かいつぶり加はり池の弾みたる 大木 邦絵

熱燗や冗舌となる客ひとり 大西 真一

一句得て捨てたる百句波郷の忌 大野 里詩

狐火を訛り混じりに語る癖 大野田好記

森の灯をたよりに歩き寒参り 岡村妃呂子

弟子も又走る事あり十二月 小坂 誠子

共白髪厭きない味の根深汁 尾崎 幹

手も足も乾きおぼゆる今朝の冬 鏡山千恵子

退く波を追うて走れり磯千鳥 笠原 祐子

住む人の気配もうすき冬館 亀田 正則

曾祖父の着物裂織る一茶の忌 唐沢 冬朱

隼の二羽掴み合ひ海の面へ 木部 玲子

笑顔こそ心の復興冬に入る 来嶋 清子

炬燵の中潜つてみれば秘密基地 黒岩 清女

むせかへる金波銀波や春の海 小池 百人

初夢で逢ひし人居て目を反らす 小林 沙織

秩父山車灯りみ魂の弾み初む 小林 雅子

北風に我押し返す士魂の気 阪井 忠太

雪虫や鳴きさうな雲流れ行く 佐々木終吉

北風の中に聴こゆる槌の音 佐藤かずえ

小雪舞ふ浅間の裾に住まひけり 佐藤 さゆり

青空に呼ばれ屋根雪舞ひ上る 三溝 恵子

彼方まで山顕なる今朝の冬 清水佳壽美

初夢は琵琶かき鳴らす弁財天 白鳥はくとう

対岸の宿に灯の入る浮寝鳥 杉本アツ子

夕暮れの出窓に点すシクラメン 鈴木 照明

ぬくぬくと土盛り上げし深谷葱 鈴木踏青子

白樺の幹しなやかに冬に入る 鈴木 廣美

綿虫や谷は静かに人拒む 角 佐穂子

箱根路は曲がりくねゐる花野かな 曽谷 晴子

子の声にまとはれてゐる日の短か 武田真理子

ポインセチア男の子ばかりを生み育て 竹本 治美

凩の試練加へるごと吹けり 田中 寿徳

看取妻なりし日遠く落葉径 田中丸真智子

星雲集 今月の秀句

伊藤伊那男

秩父山車葉を咬ましつつ曳き廻す 白濱武子

| 「秩父山車」を「秩父夜祭」の副季語と見ることに異論が出るかも知れないが、私は十分意が通じていると思い、あえて採った。昨年十二月三日、久々に私も夜祭を楽しんだ。巨大な山車、屋台を直角に方向転換する辻廻しは圧巻であった。この句は中七の「葉を咬ましつつ」に山国秩父の様子が如実である。落葉の舞う道を進んでいくのである。また神の乗り物を「曳き廻す」といったのもおかし味。 |

冬麗や車窓に富士の頭あり 島谷 操

その昔、江戸の町からはどこからも富士山と筑波山が見えたという。そういうところから「初富士」「初筑波」の季語が生れたのだ。関東で「初」を付けていい山はこの二つだけ。それはさておき、この句は空気が澄み切った冬、小田急線か京王線から、足柄峠の向うに見た富士山なのであろう。「頭あり」の表現にほのぼのとしたおかしさと、今日も確認したという喜びが伝わってくる。

|

痛さうな時計の針や今朝の冬 加藤 修

| 「今朝の冬」は立冬の副季語。立冬のその日の朝という極めて限定的なひと時を指す。「痛さうな時計の針」とは実に繊細な感覚である。他の季語を色々入れ替えてみてもこれに勝るものはなさそうで極めて的確、緊密な取り合せといえよう。技倆の高さを思う。 |

初夢のさびしかりしを言はでおく 滝沢咲秀

「一富士二鷹三茄子」――が初夢の理想。一年の最初の夢だけに幸せな夢を見たいのだが、残念なことに淋しい夢を見ることもあろう。作者はそんな夢を見てしまった。自分のためにも家族のためにも何も話さずにおこう・・という一人の呟き。人生の襞を詠んだ。

|

たばこ屋の看板娘の足焙 鈴木淳子

| 一読破顔の句である。この「看板娘」は相当な婆さんなのであろう。もう若い人には解らないだろうが、昔は煙草を小売りするだけで商売が成立しており、若い娘を置けば売上げが上ったのだ。それから何十年が経って、今だに看板娘のままでいる婆さん。ただし足元には足焙が・・・。 |

円満に人引き寄する焚火かな 松村郁子

| 「円満に」が何とも楽しい。焚火は人を優しくさせるもの。見知らぬ人でも誰でも受け入れてくれる。すんなり入って去っていく。平明にして今まで詠まれていない表現。 |

高下駄の歯をすり減らし卒業す 松田茂

| 作者は私の幼馴染。高校まで一緒であった。バンカラな学校だったので、ほとんどが下駄履き、高歯の生徒も多かった。もちろん裸足か足袋。私の友人は学習院大学に入って体育の時間に裸足で校庭に出て皆に奇異な目で見られたという。「歯をすり減らし」が具体的でいい。 |

薄羽子板昭和の音を出しにけり 相田惠子

| これも郷愁の句。確かにあの頃の羽子板は薄っぺらで、絵なども印刷だけの凹凸のないものが多かった。薄いので音も軽い。それを「昭和の音」と詠んだところが出色! |

寄せ土に指跡残る鳥総松 藤森英雄

| 総松は難しい季語だが、この句は丁寧に観察した写生句。読後の味わいも深い。「指跡残る」――言われてみれば確かに!写生句の見本として記憶したい句だ。 |

冬花火秩父の闇をこなごなに 隈本はるこ

| 秩父夜祭の句。山車巡行の最中に羊山公園から冬の花火がひっきりなしに揚る。山国の小さな町だけに、花火は町に被さってくるような迫力。「闇をこなごな」――見事! |

ひらひらと羽子板市についてゆく 堀切克洋

| この「ひらひら」はいいな。羽子板市だからこそ。酉の市や草市では駄目。誘われて、つまりそれほどの意思もなく、打たれた羽子のようにひらひらとついていくのだ。 |

その他印象深かった句を次に

悪行に思ひ当たりし嚔かな 柊原洋征

虎落笛無口な妻と居て寧し 保谷政孝

転ばせて供ふ冬至の南瓜かな 穴田ひろし

二束の白菜干して足るたつき 荒木万寿

地震去りし村に遍く冬満月 有賀稲賀

かまど猫一升餅に化けてをり 上條雅代

伴奏の遅れて来る聖歌劇 西原舞

狭きかな羽子板市の売り子の座 萩原清司

極月や真意の在り処解けぬまま 矢野春行子

諸の手に地球掴みて蓮根掘 山口輝久

銀漢新年俳句会

| 平成24年 銀漢俳句会年次総会 新年俳句大会 1月24日 |

■画像上(4点)をクリックして下さい。拡大画像になります。

銀漢の挿絵が絵葉書になりました。

Aシリーズ 8枚組・Bシリーズ8枚組

8枚一組 1,000円

2012/3/12・撮影・馬酔木(Tokyo)

3月の写真を掲載しています。

ご挨拶 入会案内 句会案内 銀漢亭日録 行事案内(2012)

|

![]() 3月号 2012年

3月号 2012年