伊藤伊那男作品

風鈴 伊藤伊那男

海ほほづき口を酸つぱくして鳴らす

海ほほづき悲しきときは悲しき音

母の日の母に合はせる歩幅かな

父の家の律儀な風の扇風機

鳴りづめの風鈴の舌すこし切る

目礼に目礼返す青簾

ハチ公に手をかけて待つ夕薄暑

黴の書となりマルクスの括らるる

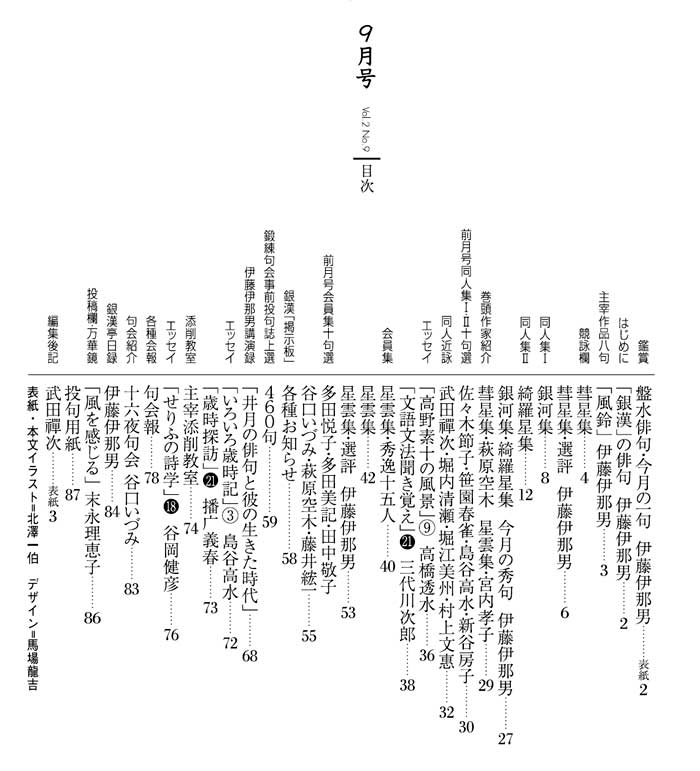

今月の目次

銀漢俳句会・9月号

銀漢の俳句

伊藤伊那男

銀漢の俳句 伊藤伊那男

就職した会社の初任地が京都支店であった。何せ信州の山峡に育った私であるから、京都の歴史に磨かれた文化には目を見張るばかりであった。木曾義仲が都に上って、すっかり舞い上がってしまったのも少し解るような気がしたものだ。ただし残念なことに、その頃は俳句の「は」の字も頭になく、ただただ紅燈の巷を徘徊するばかりであった。

京都育ちの妻と結婚してからは、あたかも宗旨替えをしたかのように、京都奈良滋賀の風土、歴史に興味を持ち、妻の生家に帰省するたびに寺社や史跡を巡り歩いた。それでもまだ俳句に親しむことはないまま20代が過ぎた。

33歳で俳句を始めたが、それからしばらくして妻の祖母が亡くなった。駈けつけて町屋造りの家の坪庭に面した座敷にいると、植木や蹲踞を打つ雨の音がしてすぐに消えた。少しして玄関に近い部屋にいると、向いの家の甍を濡らす雨音がして、しばらくして止む。「ああ、これが時雨というものだ……」と膝を打った。時雨は京都特有の冬の雨なのである。京都盆地を囲む山々に当って降雨を起した残りの水蒸気が山越えをして降らす局地的な雨。そのように見ると、安住敦が田園調布駅で詠んだ〈しぐるるや駅に西口東口〉は気象学的にみて時雨なのであろうか?

改めて京の町を思うと、季語の宝庫なのである。祭に関する季語など、いちいち挙げたら、この紙面を全部使い果たしてしまうだろうと思う。代表的な葵祭、祇園祭、時代祭、少し深入りすれば白朮詣、大根焚、迎鐘、智恵詣……。風物では川床、大文字、事始……。歳時記は京都の四季を基本に置いたものだなとつくづく思う。和歌の歴史から連綿と繫がっていることを思うと、当然とも言えるのだが。

その京都も日々変貌を遂げている。私の赴任した頃――40年前だが――まだ東大路ほかには路面電車が動いていた。もちろん地下鉄はなかったのだ。西陣や室町の繊維産業もまだまだ盛んで、従事していた証券取引の大口の顧客であった。この旦那衆が祇園をはじめ花街を支えていたのだ。今、両方とも壊滅状態にあり、西陣や室町はホテルやマンションに建て替えられている。

改めて京都の季語を見直さなくてはと思う。

|

盤水俳句・今月の一句

啄木の小学校に秋蛙 皆川盤水

石川啄木は岩手県の寺に生まれ、渋民村で育った。先に先生の〈本郷に鮭焼く匂ひ啄木忌〉を取り上げたが、肺患と貧窮のうちに二十五歳で死んだこの詩人に、同じ東北人として愛着を持っておられたようだ。渋民小学校を訪ねると、秋蛙が鳴いていたという。「小学校の」ではなく「小学校に」の助詞が大切で、鳴きに来たという風にも読み取れる。季節外れの秋蛙に、釦の掛け違いのような啄木の人生が重なってくるようだ。

(昭和五十九年『寒靄』所収) |

彗星集作品抄

伊藤伊那男選

ラムネ瓶いびつの山河透かしみる 谷口いづみ

拍手を打つ足元を羽抜鶏 杉阪 大和

ひと絡げなれど絡まぬ鵜縄かな 伊藤 政三

皮脱ぎしばかりの竹の湿りかな 吉沢美佐枝

天金を這ひ出して来る紙魚のきら 武田 禪次

寅さんのふるさとに来て鰻食ぶ 瀬戸 紀恵

浅間嶺の素顔見せる日ほととぎす 柴山つぐ子

合掌に翅を畳んで川とんぼ 山田 礁

琴責の段逃れ来てラムネ飲む 山口 輝久

隠されて悪書めく書や桜桃忌 屋内 松山

夏服や痩身更に際立たせ 池田 華風

薄暗さこそが涼しさ京町家 杉阪 大和

筍を掘れば落人狩めきて 谷岡 健彦

出すよりも角引く疾さ蝸牛 山田 康教

草田男忌詩のみなもとは聖書より 大野 里詩

母鳥の顔を呑み込む燕の子 住山 春人

ラムネ抜く音や明治の父と居て 中野 智子

それぞれの窓それぞれの夕焼かな 影山 風子

どの道もローマにつづく蟻の道 中村 孝哲

青蜥蜴間詰の石の隙間より 畔柳 海村

彗星集 選評 伊藤伊那男

ラムネ瓶いびつの山河透かしみる 谷口いづみ

| ラムネの名称は「レモネード」転訛で、明治初年に売り出されたのだという。あの重量感のある独特の形の瓶、そして密閉するための硝子玉––––空瓶に鳴る玉の音と共に懐かしく思い出す。この句はそのぶ厚い硝子瓶を透かして風景が歪んで見えたという。句は現在を詠んでいるのだが、ラムネの瓶を通したことで、もう戻っては来ない風景を二重写しにしているような読後の味を醸し出したようだ。 |

拍手を打つ足元を羽抜鶏 杉阪 大和

句から次のような想像をした。帰省して家の近くの氏神様を詣でる。神社の隣に神主の家があり、神職だけでは食えないので、学校の先生などを兼業している。卵を採るための鶏が放し飼いになっている。神鶏などではない。警戒する風もなく足元を駆ける–---。何とも豊かな気持にさせてくれる句である。「足元を」と具体的に詠んだのがいい。

|

ひと絡げなれど絡まぬ鵜縄かな 伊藤 政三

| 今年初めて長良川の鵜飼を見た。テレビなどでは何度も見ているのだが、実見した感動は深い。やはり川風や水の匂い、篝火の音などで相乗効果が高まるのだ。句友に囲まれているから作句意欲は高揚している。つくづく吟行は大切だと思う。この句も実見しなければ詠めない。鵜匠の握る一束の縄が決して絡み合うことなく捌かれていく。鵜縄だけに焦点を絞ってその行方を見詰めた観察眼を称えたい。 |

皮脱ぎしばかりの竹の湿りかな 吉沢美佐枝

| 一日に何十センチも伸びるという竹、次第に皮を落していく。その皮を脱いだ直後の竹の肌が湿っていたという。若竹の瑞々しさを詠み取って新鮮である。成長を遂げるために幹は大量の水を通しているのであろう。「湿り」の措辞が発見で、一物仕立で若竹の本意を捉えている。 |

天金を這ひ出して来る紙魚のきら 武田 禪次

天金とは洋装本の上の断面に金箔を張り付けたもの。そ

こから紙魚が這い出したという。句の眼目は「きらら」に掛けた「綺羅」。天金を抜けてきただけになおさら「きら」の措辞が引き立つのである。紙魚を美しく詠んだ句は珍しい。 |

寅さんのふるさとに来て鰻食ぶ 瀬戸 紀恵

寅さんの故郷は柴又。帝釈天のお膝元だ。裏を江戸川が流れているので川魚料理店が多く、鰻の季語が効いているのだ。寅さんという無欲な人間像への情愛が滲む。

|

浅間嶺の素顔見せる日ほととぎす 柴山つぐ子

合掌に翅を畳んで川とんぼ 山田 礁

| 翅の畳み具合を「合掌」の形のようだと。視点のよさ。 |

琴責の段逃れ来てラムネ飲む 山口 輝久

| 浄瑠璃の厳しい場面とラムネ。「逃れ来て」がうまい。 |

隠されて悪書めく書や桜桃忌 屋内 松山

| 人間の弱さを突く太宰の書だけに「悪書めく」が生きた。 |

夏服や痩身更に際立たせ 池田 華風

| 更衣で更に痩身が目立つ。「更に」の畳み掛けがいい。 |

薄暗さこそが涼しさ京町家 杉阪 大和

| 谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』を思わせる町家の奥床しさ。 |

筍を掘れば落人狩めきて 谷岡 健彦

| 筍には人に見立てたくなるところがある。落人ときたか。 |

出すよりも角引く疾さ蝸牛 山田 康教

| なるほどそうだ!見ていたのに気付かなかった。発見! |

草田男忌詩のみなもとは聖書より 大野 里詩

母鳥の顔を呑み込む燕の子 住山 春人

ラムネ抜く音や明治の父と居て 中野 智子

それぞれの窓それぞれの夕焼かな 影山 風子

| 同じ夕焼でも、それぞれの窓には違う人生がある----。 |

どの道もローマにつづく蟻の道 中村 孝哲

青蜥蜴間詰の石の隙間より 畔柳 海村

銀河集品抄

伊藤伊那男選

海鳴より生るる海ほほづきの音 飯田眞理子

梅雨入りの雲や天城山をすべり来る 池田 華風

ふる里の縁より垂るる跣かな 唐沢 静男

郭公の鳴きに来てゐる小半日 柴山つぐ子

寂しさの水脈に出てゐて通し鴨 杉阪 大和

一枚に一花の重さ朴咲けり 武田 花果

卯の花の雨となりたる鑑真忌 武田 禪次

杓文字にて分くる信濃の冷奴 萩原 空木

臍の砂あらはに朱夏をほしいまま 久重 凛子

簗守を寝かせぬ雨となりにけり 松川 洋酔

夕星や土間に積まるる茶摘籠 三代川次郎

手にしなふ子の丈ほどの蕗の束 屋内 松山

綺羅星集作品抄

伊藤伊那男選

揉むほどに腰の定まる神輿かな 有澤 志峯

仏頂の山居を隠す夏木立 飯田 子貢

列柱の影の重なる街薄暑 五十嵐京子

麦刈つて日暮れ寂しくしてしまふ 伊藤 庄平

白日夢にも似てゐたる白夜かな 伊藤 政三

谷若葉役の行者は山飛ぶと 大河内 史

波音のつひに離れず鑑真忌 大溝 妙子

シャツ叩き干す手早さや梅雨晴間 大山かげもと

虫干や中折れ帽の手擦れあと 小川 夏葉

ひまはりやかつて軍国女子たりし 尾﨑 尚子

口中にみちのくの冷えさくらんぼ 小野寺清人

脈拍のしづまつてゆく新茶かな 片山 一行

大川の水面膨れて梅雨となる 加藤 恵介

母の日の電話大きく鳴りにけり 我部 敬子

開く窓に閉ぢたる窓に梅雨の月 神村 睦代

蠅帳に母の伝言透けてをり 川島秋葉男

ノルウェイの森は今頃まだ白夜 北澤 一伯

蠅覆取り一膳と母のメモ 朽木 直

夏座敷紫雲の山を入れきらず 畔柳 海村

飛行機をさかしまに見て潮干狩 こしだまほ

ウォートカの瓶のつめたき白夜かな 小滝 肇

歩かねば足腰萎ゆるかたつむり 權守 勝一

生きざまを折り目正しきハンカチに 佐々木節子

献立はおのづと決まり蕗を剥く 笹園 春雀

施餓鬼会や老師散華を遠くまで 島谷 高水

霊山に六根精浄の鳥語か な 新谷 房子

山滴る龍神祀る登山口 末永理恵子

三山のなかの香具山夏に入る 鈴木てる緒

草笛や小諸城址をもとほれば 瀬戸 紀恵

青芝のここまで津波とどきしと 高橋アケミ

豆飯や昔話もおかはりす 高橋 透水

うろうろと祭の渦の中にをり 武井まゆみ

銀座裏風鈴売りの音の通る 竹内 松音

蚊火匂ふしみじみ長く生きてきし 武田 千津

柏餠食む合せ目を閉ぢなほし 多田 悦子

蛇苺熟れては人を遠ざける 多田 美記

ヨットの帆風の強きを顕にす 田中 敬子

サングラス両目に富士を一つづつ 谷岡 健彦

身ほとりに合歓を咲かせてこと足りぬ 谷川佐和子

海ほほづき旅の終りを決めかねつ 谷口いづみ

抽斗の父のライカの黴てをり 塚本 一夫

富士の水阿蘇の水買ふ薄暑かな 中野 智子

境内の五十歩で足る遍路道 中村 孝哲

昼寝覚父母の声する遺影かな 藤井 綋一

端居して縁台将棋に口を出す 堀内 清瀬

突き出せる百の辛夷の蜂起かな 堀江 美州

灯の入りてだらだら祭らしくなる 松浦 宗克

神様の転げ出さうな荒神輿 松代 展枝

麦笛が送りし兵の帰り来ず 無聞 齋

葭切の葭のあたりのまだ暮れず 村上 文惠

明け易し故郷に別れの刻迫る 村田 郁子

熟田津へ通へる途の紅うつぎ 村田 重子

強力のこむら逞し雲の峯 山田 康教

一湾の照りを集めて枇杷熟るる 山元 正規

あれこれと鳴らし風鈴一つ買ふ 吉沢美佐枝

箱段に塗り櫛おさめ青葉木菟 吉田千絵子

梅雨晴や鏡のごとき燧灘 脇 行雲

銀河集・綺羅星今月の秀句

伊藤伊那男

寂しさの水脈に出てゐて通し鴨 杉阪 大和

| 帰りそびれた鴨を春の鴨といい、そのまま夏も居続けるものを通し鴨という。怪我をしたり、仲間外れになったりと何らかの事情があったのだ。アウトサイダーになってしまった鴨の、その水脈に寂しさがでているというが、その主情に人間界に通じる寓意も滲む。つまり人間の後姿も二重写しになっているようだ。なお最近は豊富な餌に釣られて居座る鴨が増えているというが-–––。 |

簗守を寝かせぬ雨となりにけり 松川 洋酔

| 皆川盤水先生がご建在の頃、黒羽周辺の鮎梁に何度もご一緒した。鮎飯を炊いてもらうためには米を持参しなくてはならないというような鄙びた簗もあった。簗守にとっては出水が一番怖いものであろう。雨足の強さに何度も見回るのである。「寝かせぬ雨」の表現がうまいところで、次いで「なりにけり」というほぼ無意味な措辞も、大きな余韻となって読後に尾を引く効果を持つ。省略の良さ。 |

波音のつひに離れず鑑真忌 大溝 妙子

|

日本人に最も慕われている中国僧。乞われて日本に戒律を伝えるために渡海を企て、五度の挫折のあと渡来した。その時には盲の身であった。この句、難破を繰り返しても決して意志を曲げなかった鑑真の人生を集約しているようだ。唐招提寺の松籟があたかも波音とも思えてくるようだ。

|

歩かねば足腰萎ゆるかたつむり 權守 勝一

| 一読破顔の句である。私ごとだが四十歳台には登山に励み、脚力には自信があったのだが、今や駅の階段にも足が重い。そうした感慨に「かたつむり」の季語を配したのが面白い。蝸牛に歩け歩け!と言う表現を取りながら、同じことを自分にも言い聞かせているのだが、そこが可笑しい。 |

生きざまを折り目正しきハンカチに 佐々木節子

| たった十七音の俳句ながら、その人の人生観などがはっきりと出ることがあるものだ。ハンカチ一枚の取扱いにもその人の性格や生きざまが出るのだろう。「生きざまを」の打出しがよく、その生きざまを具体的にハンカチという「物」に託して語らせているとこがうまいのだ。 |

|

万葉集にある持統天皇の歌∧春過ぎて夏来たるらし白たへの衣乾したり天の香具山∨の本歌取りであり、それが成功している。「三山のなかの」の打出しがよく畝傍山•耳成山と並べて、とりわけ香具山の夏を強調しているのである。

|

うろうろと祭の渦の中にをり 武井まゆみ

| うんうん、そうなんだ!と思う。担ぎ手や町内の会の人は別として、見物人は人の渦に揉まれて「うろうろ」しているのである。同じ所を行ったり来たりする。たいがい祭を気負って詠もうとするものだが、これほど肩の力を抜ききった祭の句は珍しいのではなかろうか。そこに感心した。 |

蛇苺熟れては人を遠ざける 多田 美記

| 蛇嫌いの私は特別なのかもしれないが、その名前のためか、この植物には触れたことがない。それに群生地は湿っぽくていかにも蛇が潜んでいそうなのである。「熟れては」がうまいところで、季語の本情を的確に捉えた句だ。 |

灯の入りてだらだら祭らしくなる 松浦 宗克

|

東京は芝大神宮の祭で九月十一日から二十一日まで続くことから「だらだら祭」という。提灯に灯が点り、「あっまだやっているんだ」・・・という、この祭のありようをよく詠み取って、出色の句となった。

|

麦笛が送りし兵の帰り来ず 無聞 齋

| 悲しい句である。私の年代だと体験していないが、係累に一つや二つはそうした悲話が残っている筈だ。「麦笛」に万感迫る効果がある。兄であったり従兄弟であったりという極めて近い血脈の兵であることが解るのだ。 |

| 思えば父の時代はモノクロ写真の全盛期であった。父の日であるのかもしれない。遺品の中のライカ製のカメラに黴が生えそめている。句はそこで留めたが、ライカという「物」に託して山ほどの思い出が胸を去来したのであろう。 |

その他印象深かった句を次に

口中にみちのくの冷えさくらんぼ 小野寺清人

脈搏のしづまつてゆく新茶かな 片山 一行

飛行機をさかしまに見て潮干狩 こしだまほ

草笛や小諸城址をもとほれば 瀬戸 紀恵

青芝のここまで津波とどきしと 高橋アケミ

サングラス両目に富士を一つづつ 谷岡健彦

昼寝覚父母の声する遺影かな 藤井綋一

強力のこむら逞し雲の峰 山田康教

星雲集作品抄

伊藤伊那男・選

シャンパンのコルク吹き飛ぶ巴里祭 鏡山千恵子

東京をふるさとに持ち夏祭 中村 貞代

吾亦紅記憶つながる点と線 滝沢 咲秀

喉越しも柾目のままに冷素麺 坪井 研治

月涼し長押に光る釘隠し 杉本アツ子

ふんどしの近づいてくる祭かな 堀切 克洋

夕立の為すがままなる摩天楼 武田真理子

水芭蕉日を賜りて紙燭めく 山田 鯉公

のぞかれし臓腑に流す冷さうめん 宮内 孝子

どれもまだ漆の匂ふ水団扇 白濱 武子

音絶えし真昼の庭の黒揚羽 三溝 惠子

鉦の音のやがて大きく夏祭 柊原 洋征

毛虫焼く五穀の神を祀りゐて 笠原 祐子

噴水をむさしの塔へ着けるべし 大野 里詩

校庭の三角ベース秋の声 松田 茂

夏めくや絆創膏の膝小僧 榎本 陽子

麦笛をプレーボールの合図とす 金井 茂芳

夏めくや帆船は帆をみなあげて 津田 卓

一枚の軍用便も曝書かな 原田さがみ

母の日や子はいつまでも子のままに 森濱 直之

はらからを偲ぶよすがや豆の飯 和歌山要子

父の日やよしなしごとを留守電に 渡辺 花穂

鷺草の羽ばたくほどに多摩の風 相田 惠子

サングラス視線に力入りけり 秋元 孝之

光ごとゆつくりと捥ぐさくらんぼ 穴田ひろし

菖蒲湯を掬ひ合ふ子の声どよむ 荒木 万寿

新茶汲むいよよ古里遠くなり 有賀 稲香

かはほりの跳梁したる常夜灯 飯田 康酔

夏蝶の色定まらぬ速さかな 市毛 唯朗

石楠花に白根の峯の雲おもふ 伊藤 菅乃

万緑や口すぼめ息吐き切りぬ 今村八十吉

橡の花天蓋として歩みをり 上田 裕

スイートピー秘仏の唇の紅に似て 植村 友子

遠き日のたつきなつかし雪の下 大木 邦絵

子蟷螂威嚇するよに鎌もたげ 大西けい子

鮎狩のあとのしじまに天守かな 大西 真一

浜木綿の咲きも咲きたる海辺かな 大野田好記

旅の宿窓辺に映る烏賊釣火 岡村妃呂子

五月闇水琴窟より父の声 小坂 誠子

飛跡に水の残りし雨蛙 尾崎 幹

茶摘女の腰伸ばすたび富士のあり 影山 風子

さくらんぼ年に一度の便り添へ 桂 説子

夏木立よべのしづくを陽にまけり 上條 雅代

雨滴受け光を返す額の花 亀田 正則

静けさの捨て場となりて木下闇 唐沢 冬朱

口丸く笑ふ母なり母の日の 来嶋 清子

やや黄ばむ爆死者名簿のお風入 隈本はるこ

新米の輝くやうに炊きあがる 小池 百人

開け放ち田の風入るる夏座敷 小林 雅子

老翁の御託並べて蚊帳の中 阪井 忠太

草原に草食む羊夏に入る 佐々木終吉

ライオンも揃ひて昼寝懐古園 佐藤かずえ

石楠花や展望台から一望す 佐藤さゆり

乾杯のビールに腕を伸ばし切り 島 織布

髪飾りかそけく揺るる星月夜 島谷 操

戸の軋み日に日に重く梅雨籠り 清水佳壽美

覇王樹や砂の広野の一里塚 鈴木 照明

母の口真似ても鳴らぬ海ほほづき 鈴木 淳子

乾涸びし百足掃き出す山の宿 鈴木踏青子

老鶯や茅葺き屋根の能舞台 鈴木 廣美

過ぐ汽車の余韻しばらく薄暑かな 角 佐穂子

手造りの吾子の団扇にとと泳ぐ 住山 春人

隣席に冷索麺をすする音 曽谷 晴子

夫の買ふばらのブローチ薔薇祭 竹本 治美

楚々と咲き今青々と花水木 竹本 吉弘

人波に心を委ね三社祭 田中 寿徳

豆御飯母に会ひたき一日かな 多丸 朝子

万華鏡のこれが五月の模様とや 民永 君子

落雷の音に一人居落着かず 近松 光栄

母の忌の散華始まる夏椿 戸田 礼子

夕焼けが足下照らす田の帰り 富岡 霧中

母の日のたくらみごとのもれやすし 中島 凌雲

喪の膳に白玉のあり曾孫あり 中村 湖童

底ひまで透くる流れや蛇苺 中村 紘子

出湯宿の川近くして夏座敷 南藤 和義

青蜥蜴虹色の尾の静止かな 西原 舞

箸置に川原の小石夏料理 萩野 清司

山寺の山河晴れたりさくらんぼ 橋本 行雄

山独活の切り口の白透きとほる 長谷川千何子

朝勤行あぢさゐの花まだ無色 花上 佐都

隧道を抜くれば吉野青葉風 播广 義春

夜の虹すこし酸つぱき珈琲を 福田 泉

回廊に卯浪寄す音歩く音 藤田 孝俊

佇めば遠き日のこと花うつぎ 保谷 政孝

どことなく似たる夫婦や花胡瓜 本庄 康代

新緑を払ふごと行く列車かな 松下美代子

夏萩や雨の礫の一心に 松村 郁子

懐しき学舎の窓大西日 家治 祥夫

団欒にいつもはづれて父の日も 安田 芳雄

心には蛍飛び交ふ生家あり 矢野春行士

母の日の電話に突と帰心かな 山口 輝久

郭公を鳩の時計といふ子かな 山﨑ちづ子

旧称となりたる駅や業平忌 山下 美佐

山のもの採るも怖づ怖づ花茨 山田 礁

池越えのゴルファー避けし通し鴨 吉田 葉子

星雲集 今月の秀句

伊藤伊那男

シャンパンのコルク吹き飛ぶ巴里祭 鏡山千恵子

パリ祭は七月十四日。フランス革命の発端の日だが、パリ祭という名称は日本だけ。フランス映画『七月十四日』を『パリ祭』と邦訳してからだという。楠本憲吉の〈汝が胸の谷間の汗や巴里祭〉が有名だ。さてこの句「コルク吹き飛ぶ」の躍動感が心地良い。シャンパン好きな私には垂涎の一句だ。泡のむこうにパリの街並が見える。

|

東京をふるさとに持ち夏祭 中村貞代

| 東京生まれの人は「ふるさとが無い」と言う。変貌の激しい土地なので解らないわけではないが、下町の風情や、山の手の風格などを見ると、十分ふるさとがあるじゃないか、と思う。神田祭、三社祭のように、京都などとは違う独得の活気溢れる祭も好ましい。「東京」という固有名詞がしっかりと効いている。あえて「夏祭」と強調したのもいい。 |

吾亦紅記憶つながる点と線 滝沢咲秀

| 吾亦紅の茎と花を「点と線」と捉えた視点は見事だ。その間の中七を「記憶つながる」で結ぶ。何とも凄技である。松本清張の名作『点と線』は、ばらばらになっていた出来事や疑問が徐々に繋っていくのだが、この句では「記憶」が繋っていくという。子供の頃の思い出が甦ったのであろうか、出色の表現だ。〈更衣ぽつりと過去がこぼれ落つ〉〈炎天の隙間へこぼすひとり言〉も見逃せない佳品。 |

喉越しも柾目のままに冷素麺 坪井研治

| 柾目のような雨――というなら常套的だが、素麺を柾目と言うのには驚かざるを得ない。それも「ままに」とあるから、箸で持ち上げたままの形で胃の腑に落ちていくのである。こんな句を作るのは相当食意地の張った人だろう。 |

ふんどしの近づいてくる祭かな 堀切克洋

祭の神輿が接近してくる。「鳳輦が」と言ってもいいし「鉢巻が」と言ってもいいのだが、あえて「ふんどしが」という。絶大なインパクトである。三社祭あたりの荒神輿の様子が如実である。若干の品の悪さには目をつむろう。

〈母の日の永遠といふパーマかな〉も独創的な句だ。

|

水芭蕉日を賜りて紙燭めく 山田鯉公

| 水芭蕉をよく観察した成果といえよう。日が差すと大きな仏焔苞は更に白く輝き、あたかも「紙燭」のようになったという。上質な比喩である。 |

のぞかれし臓腑に流す冷さうめん 宮内孝子

| 同時出句に〈いそいそと短夜明くる退院日〉あるので、開腹手術を受けられたものと思われる。「のぞかれし臓腑」・・・・体験に裏打ちされているだけに凄味のある表現だ。 |

一枚の軍用便も曝書かな 原田さがみ

| 戦時中の指令文書などを指すのであろうか。検閲を受けた手紙であるのかもしれない。虫干しの書類の中に混っていたのであろう。句では内容に触れていないが、それだけに読み手には様々な想像が広がる。これも一手法か。 |

はらからを偲ぶよすがや豆の飯 和歌山要子

| ここで言う「よすが」とは、手がかり、の意であろう。豆飯が食卓に出たことによって様々な思い出が甦る。卓袱台を囲んで乏しいおかずを分け合っていた時代・・。豆飯がそのきっかけになったのである。「物」に語らせた。 |

父の日やよしなしごとを留守電に 渡辺花穂

| 父の日というものがよく出ている句だ。母の日があるから仕方なく制定したような父の日。電話をすると父がいない。たわいない挨拶を留守電に入れておく・・一応義務を果したような気持になる・・そんな感じが出ているのだ。 |

噴水をむさしの塔へ着けるべし 大野里詩

とんでもない発想の句で、扱いに困惑するのだが、黙殺するわけにはいかない。スカイツリーに噴水を着けろ!というのである。何と、跳躍力のある句である。

|

その他印象深かった句を次に

月涼し長押に光る釘隠し 杉本アツ子

夕立の為すがままなる摩天楼 武田真理子

どれもまだ漆の匂ふ水団扇 白濱 武子

音絶えし真昼の庭の黒揚羽 三溝 恵子

毛虫焼く五穀の神を祀りゐて 笠原 祐子

夏めくや帆船は帆をみなあげて 津田 卓

母の日や子はいつまでも子のままに 森濱 直之

夏めくや絆創膏の膝小僧 榎本 陽子

麦笛をプレーボールの合図とす 金井 茂芳

挿絵が絵葉書になりました。

Aシリーズ 8枚組・Bシリーズ8枚組

8枚一組 1,000円

△ 銀漢絵はがきで暑中お見舞い・残暑お見舞いにどうぞ・・・!

第2回 銀漢賞作品募集

今月の季節の写真

2012年9月24日撮影 彼岸花 TOKYO

花言葉 「情熱」「悲しい思いで」」再開」

2012/9/26 更新

ご挨拶 入会案内 句会案内 銀漢亭日録 行事案内(2012)

|

![]() 9月号 2012年

9月号 2012年