伊藤伊那男作品

開帳 伊藤伊那男

泣き癖の空となりたる寝釈迦かな

柏手を揃へ社日の屋敷神

風車廻して過去世を紡ぎ出す

開帳の暗くて見えず仕舞かな

山笑ふ浮足立つてゐるやうな

制服はむかし軍服さくら咲く

三輪山の大きくありぬ菜種梅雨

春筍のまだ半玉といふ風情

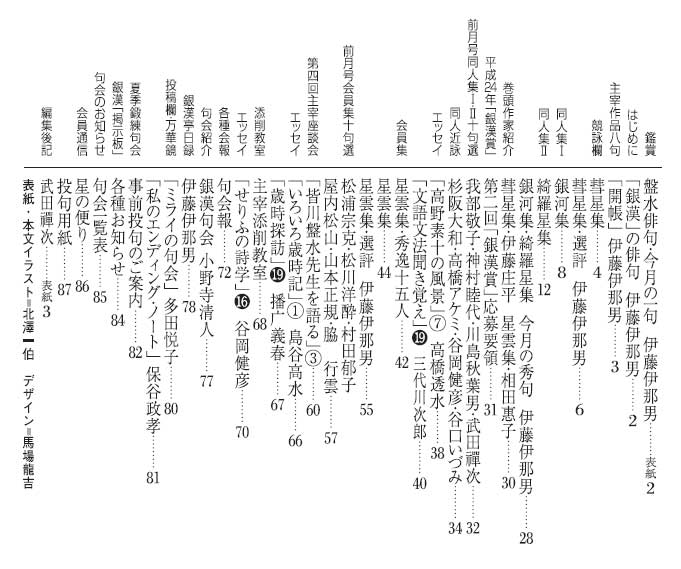

今月の目次

銀漢俳句会・7月号

銀漢の俳句

伊藤伊那男

生涯の一句

高野素十の代表句の一つに、

生涯にまはり燈籠の句一つ

がある。亡くなった人への追悼句で「そういえばあなたはそんなに句はうまくなかったけれど、回り燈籠の句で一句だけ人を驚かした名句がありましたね」というもの。素十の句は広く知られているけれど、肝心のその作者の句を知る人はほとんどいない。実は私もそうだけれど。これも俳句というものの皮肉の一つだが、俳句とはそういうものである。沢山の無名の俳人の句に支えられている文芸なのである。

俳句人口はどれ位あるのだろうか。バブル全盛期には総合誌は7誌ほどあり、各々部数を伸ばした。その頃は俳句人口300万人とか500万人とも言われた。その後「俳句朝日」「俳句研究」は終刊しており、総合誌全体も苦戦しているという。

専門誌はそうだけれど、大手新聞も地方新聞も依然として、毎週、俳句短歌欄に一頁を使っている。私も「俳句」誌の読者投稿欄の選者をしているが、月間六、7千句の投句がある。記載されている年齢から見て、だいぶ高齢化していることは否めないが、国民文学として相変わらず隆盛を保っていることは事実である。外国人から見ると、この「詩人」の多さは驚嘆に価するようだ。おびただしい数の詩人が日本にいるのである。

では何故、それほど多くの詩人が存在し得るのか。才能だけが勝負であるならば、小説家の数位でこと足りるはずである。戦後「第2芸術論」が出て、一騒動があった時、高濱虚子は「俳句もようやく芸術になりましたか……」と言ったそうだが、その大衆性に特徴がある。

才能があることに越したことはないが、また才能だけでも駄目なのが俳句の特徴である。作句の習練と人生経験の裏打ちがなければ、逆に才能は生きてこないのが俳句である。

さて、回り燈籠の句だが、本紙に「高野素十の風景」を執筆中の高橋透水さんに問合わせてみた。作者は素十の母の弟の夫人の弟、須賀田平吉。43歳で病没と。句は〈軍艦も人も急げり走馬灯〉

私達は名を残すために句を作るのではない。只今現在の自分の「いのちの歌」を紡ぐだけでよいのだ。それがもし誰か1人にでも記憶にとどめてもらえたら、僥倖である、と思う。

|

盤水俳句・今月の一句

泥鰌鍋囲む顔振れ揃ひけり 皆川盤水

先生は大相撲が好きで、何度かお伴をした。関取の出身地や母校なども諳んじていた。取組みが撥ねると、たいがい深川は高橋、泥鰌屋の「伊せ喜」へ繰り出した。先生は沢山食べるわけではなく、江戸の余韻を楽しんでいる感じであった。あるとき店の入り口で京唄子さんと会った。先生は握手しながら話をしていた。あとから「お知り合いだったのですか」と聞くと、「いや、初めて会ったよ」と。先生はそういう気さくな人柄であった。

(昭和58年作『寒靄』所収)

|

彗星集作品抄

伊藤伊那男選

蔵奥の寝釈迦そろそろ起こす頃 多田 悦子

蟻穴を出て運びぬ己が影 有澤 志峯

本丸に風のもみあふ桜かな 唐沢 静男

種叺両耳固く縛らるる 小野寺清人

瞬けばたちまち溢れいぬふぐり 武井まゆみ

新茶汲むその一滴を惜しみつつ 池田 華風

祖母の打つ蕎麦の太さや端午の日 池田 華風

鶯や裏戸に山の迫りゐる 三溝 恵子

朝桜海軍帽子の父のゐて 武田 禪次

夕風に脈打ち初めし桜かな 武井まゆみ

橋くぐるたびのお辞儀や春の風 こしだまほ

名刺出す肘の緩まぬ新社員 川島秋葉男

残る鴨電車の音を聞いてをり 末永理恵子

花冷えの人影を踏む祗園かな 坪井 研治

足裏の一畳シャムの涅槃像 多田 悦子

元町の浜風に買ふ春ショール 島 織布

二度三度竿を正して雁帰る 笠原 祐子

春雨や色とりどりの傘に落つ 市毛 唯朗

風来たりなばはばたかむ花辛夷 中島 遼雲

つちふるや海図に記す国境線 五十嵐京子

彗星集 選評 伊藤伊那男

蔵奥の寝釈迦そろそろ起こす頃 多田 悦子

一読笑ってしまった。私は涅槃図の句が好きで毎年作るけれど、こんな滑稽な句は作ることはできなかった。坊さん達が、そろそろ涅槃図を掛ける頃だなと話していたのであろうか。大きいし、重いし、なかなか大変な作業なのである。だからこの表現が生きるのだ。寝釈迦を「起す」――俗な、日常表現を用いて成功した、俳味横溢な句。

|

蟻穴を出て運びぬ己が影 有澤 志峯

啓蟄の句。冬眠を終えた蟻が穴を出る。久し振りの日光を浴びて、多少の戸惑いもあるのであろうか。これから仕事に入るのだが、まだ何も運んでいない。周辺の様子を偵察しているのであろうが、まずは自分の影を踏んでいるだけ。「運ぶ」の使い方がうまいのだ。「物」ではない、「影」を運ぶ――知的な計らいもあり、写生を一歩越えた。

|

本丸に風のもみあふ桜かな 唐沢 静男

「風のもみあふ」がいい。本丸だからよいのだ。様々な

興亡を経た城跡なのであろう。例えば私の故郷の高遠城などが思い浮かぶ。「もみあふ」の措辞で何百年も前の興亡の世に作者も読者も引き込まれていくのである。俳句における一つのことばの大きさを思う。「かな」の詠嘆がきいた。 |

種叺両耳固く縛らるる 小野寺清人

堅牢な写生句である。私も時々反省するのだが、時代の趨勢ということがあるが、近時は人事句や機知俳句が増えているようだ。どうしても、目立つ句、あっと言わせる句を作ろうとする「作意」が顔をだすのである。それらの句は、その場では拍手を受けても、飽きられることも早い。

この句のように、どっしりと腰を据えた句が強いのだ。ぎっしりと種の入った叺、両端をきりりと縛ってあることを「両耳」とした独自性。まさに写生俳句の見本。 |

瞬けばたちまち溢れいぬふぐり 武井まゆみ

| 犬ふぐりのありようをよく観察した句である。星屑を散りばめたような犬ふぐり。またたきをする一瞬の間にも数が増えるようだという。犬ふぐりとはまさにそうした花だ。その群落を捉えて、見事。 |

新茶汲むその一滴を惜しみつつ 池田 華風

| 私はお茶好き、緑茶の一服から毎朝が始まる。新茶の時期などはたまらない。初々しい香りに初夏の到来を思う。この句のように、その一滴一滴が大切である。甘露の一滴、「惜しみつつ」に本物のお茶好きの人の心を思う。 |

祖母の打つ蕎麦の太さや端午の日 池田 華風

| 信州の祖母も打った。「太さ」と端午の取合せがうまい。 |

鶯や裏戸に山の迫りゐる 三溝恵子

| 裏山の「迫りゐる」に臨場感があり、鶯の声が明瞭だ。 |

朝桜海軍帽子の父のゐて 武田 禪次

夕風に脈打ち初めし桜かな 武井まゆみ

| 角川春樹が「花女郎」の季語を作ったが、桜の擬人化だ。 |

橋くぐるたびのお辞儀や春の風 こしだまほ

| 例えば佐原のさっぱ舟。ぶつからなくても頭を下げる。 |

名刺出す肘の緩まぬ新社員 川島秋葉男

残る鴨電車の音を聞いてをり 末永理恵子

| 橋脚の下にいる鴨。「電車の音」・・に淋しさが募る。 |

花冷えの人影を踏む祗園かな 坪井 研治

| 花冷え•祗園•人影、なんとも綺麗。祗園女御の影か? |

足裏の一畳シャムの涅槃像 多田 悦子

元町の浜風に買ふ春ショール 島 織布

| 横浜元町の地名で、世界へ広がるような開放感が出た。 |

二度三度竿を正して雁帰る 笠原 祐子

| 「二度三度」の措辞が生きた。一度で済まないのが俳味。 |

春雨や色とりどりの傘に落つ 市毛 唯朗

風来たりなばはばたかむ花辛夷 中島 凌雲

| 辛夷の花の様子が如実だ。「はばたかむ」の推量がいい。 |

つちふるや海図に記す国境線 五十嵐京子

| 取合せのよさを思う。一枚の海図から景が大きく拡がる。 |

|

|

銀河集品抄

伊藤伊那男選

佐保姫の裳が払ひたる湖の靄 飯田眞理子

ふらここを温めて日差し移りけり 池田 華風

春の鴨おのが飛沫につつまるる 唐沢 静男

扁額は簡素の二文字さくら東風 柴山つぐ子

涅槃図の末席として廊に座す 杉阪 大和

呼び交はし入れ替はりして囀れり 武田 花果

乾坤の継ぎ目縫ふごと野火走る 武田 禪次

摘みて振る音符のごときさくらんぼ 萩原 空木

尼寺のさ庭ふくるる百千鳥 久重 凛子

抱卵を鳴き代はりたる春の鳰 松川 洋酔

残る鴨水脈を重ねて相寄らず 三代川次郎

散りかかるものも絵柄に花衣 屋内 松山

綺羅星集作品抄

伊藤伊那男選

剪定の手元から日の暮れゆけり 有澤 志峯

治聾酒に祝詞の遠く聞えけり 飯田 子貢

風まとひ風ときほぐす糸柳 五十嵐京子

一山の影めくれゆく田の返し 伊藤 庄平

水温み屈折率の変りけり 伊藤 政三

直ぐばれるやうな嘘なり四月馬鹿 梅沢 フミ

春雨を珠ととどむる茅廂 大河内 史

富士塚の溶岩の間の間の犬ふぐり 大溝 妙子

疼くほど紅く尖りし楓の芽 大山かげもと

独り舎の裏も面も芽吹きあり 尾﨑 尚子

切つ先も峰も雨中や芦の角 小野寺清人

入り江まで透きとほる海夏近し 片山 一行

肘ついて聞く旋律や昼蛙 加藤 恵介

仏生会つつ抜けなりし庫裡の声 我部 敬子

雨の日の姿勢正すや利休梅 神村 睦代

残り鴨入水の池を守るとも 川島秋葉男

土筆野に行くあてのない石の群 北澤 一伯

柳絮飛ぶ軒に鳥籠四合院 朽木 直

職退く日ミモザの花の盛りたる 畔柳 海村

鷭まへへまへへと首で進みをり こしだまほ

母戻るまでふらここを漕ぎどほし 小滝 肇

鶴翼の構へ崩れし蝌蚪の陣川 權守 勝一

折節の風ものの芽のほぐれけり 佐々木節子

涅槃図に侍るとすれば貝の側 笹園 春雀

パンジーの鉢よりあふれ愛も又 筱田 文

煮えたての甘茶賜る羅漢寺 島谷 高水

奈良町の大禍時や春の雷 新谷 房子

紫木蓮まへぶれもなく散りにけり 末永理恵子

防塁はかたちとどめず黄沙降る 鈴木てる緒

鳥雲に佐用姫の石祀る島 瀬戸 紀恵

初花にまみえしことを誰彼に 高橋アケミ

陽光に羽を透かして鳥交る 高橋 透水

初花や空には空の汀あり 武井まゆみ

尊厳死署名迷はず菜種梅雨 竹内 松音

残り鴨数へて時の過ぎにけり 武田 千津

岩木山見え剪定の終りけり 多田 悦子

錠剤の色並べゐる春の風邪 多田 美記

春の川光そのまま蛇行する 田中 敬子

桜貝さらひ損ねてゐる小波 谷岡 健彦

春あけぼの枕辺に置く聖書かな 谷川佐和子

然りながらふと醒めさうな寝釈迦かな 谷口いづみ

白木蓮の地底の光放ちけり 塚本 一夫

春寒し薬戸棚の手擦れ跡 中野 智子

蛮声の鴉加はり百千鳥 中村 孝哲

朝寝もし夜更しもして古希近し 藤井 綋一

ぼんぼりは灯を待つばかり夕桜 堀内 清瀬

薄氷に閉ぢ込められし光かな 堀江 美州

幽かさのついと間をおき草蛍 松浦 宗克

牧開く山と盛りたる清め塩 松崎 逍遊

グランドの声揃灯出す初夏の午 松崎 正

縺るると見えて縺れぬ糸桜 松代 展枝

泣き砂に桜貝あり朝まだき 無聞 齋

雲雀野の空を惜しみて帰りけり 村上 文惠

昔日の流れは暗渠花の雨 村田 郁子

生も死も一間の昔鳥雲に 村田 重子

春日傘話つまれば回り出す 山田 康教

花ぐもり戻つて来ない縄電車 山元 正規

芽起しの雨に艶増す力石 吉沢美佐枝

春燈の温もりはなつ和紙の店 吉田千絵子

暁の鞦韆ゆらす余生かな 脇 行雲

銀河集・綺羅星今月の秀句

伊藤伊那男

佐保姫の裳が払ひたる湖の靄 飯田眞理子

| 佐保姫は春の造化をつかさどる女神。奈良の佐保山、佐保川の地名から名付けられた。一方秋の造化をつかさどるのは竜田姫。これも地名から。このような季語での作句は、どれだけ想像力を駆使するかにかかる。『犬筑波集』には<さを姫のはるたちながらしとをして>という品の悪いものもあった。さてこの句、裳裾が靄を払ったという。春到来の幕が切って落されたのである。格調高く詠んだ。 |

ふらここを温めて日差し移りけり 池田 華風

| 誰も乗っていないぶらんこなのであろう。春の日が鎖と板を温めて、移る。静止したぶらんこと移ろう日差しの対比がよい。ふと人影の途切れた公園の静寂を巧みに詠み取った。「温めて」に浅き春の季感が鮮かである。 |

涅槃図の末席として廊に座す 杉阪 大和

| 廊下に正座して涅槃図を拝観したのであろう。寝釈迦を囲んで人はもちろん、鳥獣虫魚までが泣き伏している。作者もその図を見ながら次第に感情移入をしていったのであろう。「末席として」の表現がうまいところである。あたかも涅槃図の続きの中に自分もいるような錯覚、そして寺全体に図が広がり、立体図になったような面白さだ。 |

乾坤の継ぎ目縫ふごと野火走る 武田 禪次

「乾坤」は「天と地」のこと。その境目はどこにあるのだろうか。作者はその部分を「継ぎ目」という。その継ぎ目に沿って縫うように野火が走ったという。出色の見立てで雄大な風景を切り取った。

|

摘みて振る音符のごときさくらんぼ 萩原 空木

| 「音符のごときさくらんぼ」――楽しいな。あの丸さ、そして細い茎。確かに音符のようである。「摘みて振る」にも童心が覗く。私の子供の当時、あの食用にするさくらんぼは少なく、保育園の園長の庭に一本あった。塀伝いに侵入し盗んで食べたが、うまかった!あの時、幼友達だった空木君は一緒だったのだろうか––––。 |

奈良町の大禍時や春の雷 新谷 房子

私は奈良が好きだ。特に夜の奈良がいい。東大寺、春日大社周辺の闇の深さや、その静寂は古代が息づいている。

元興寺周辺の奈良町も、あれだけ人家が建て込んでいながら時の流れが緩やかだ。この句「大禍時(おおまがとき)」が時代かかっていていい。逢魔が時と同じだが、読むと発音が違う。夕方の禍いが起きる時刻。そこへ春雷が響く。あの町の様子をよく捉えていて固有名詞が動かない。 |

防塁はかたちとどめず黄沙降る 鈴木てる緒

| 白村江の戦の敗戦あとの中大兄皇子(後の天智天皇)の恐怖は只事ではない。近江に都を移したのもその一つだし、太宰府、屋島、対馬、生駒の高安山などにも築城、防塁を築いた。この句は太宰府の水城であろうか。「かたちとどめず」に風化していく歴史を想う。その時と変らず、大陸からの黄沙が今年も降っているのである。 |

然りながらふと醒めさうな寝釈迦かな 谷口いづみ

| 入滅している寝釈迦なのだが、もしかしたら目を覚ますのではないか、というのがこの句。こうした発想の句は初見のように思う。「然りながら」の上五の打出しが異色のスタイルで「涅槃に入っていることは解っているのだが、でも----」というところに視点の良さがある。一茶に<露の世は露の世ながらさりながら>がある。 |

朝寝もし夜更しもして古希近し 藤井 綋一

「古希」は、人生七十古希稀、からきているが、現在の平均寿命はもっと上。七十は皆元気だ。「朝寝して夜更しもして」――巧みに季語を織り込んでユーモアを醸し出している。まだまだ血潮を滾らせているおじさんに乾杯!

|

暁の鞦韆ゆらす余生かな 脇 行雲

| 黒澤明監督の「生きる」の最後に志村喬が腰かけたのは夜のブランコ。この句は早朝。さすがにおじさんは早起きである。余生に揺らす鞦韆――しみじみとした味わいだ。 |

その他印象深かった句を次に

春の鴨おのが飛沫につつまるる 唐沢 静男

残る鴨水脈を重ねて相寄らず 三代川次郎

剪定の手元から日の暮れゆけり 有澤 志峯

治聾酒に祝詞の遠く聞えけり 飯田 子貢

水温み屈折率の変りけり 伊藤 政三

春日傘話つまれば回り出す 山田 康教

花ぐもり戻つて来ない縄電車 山元 正規

星雲集作品抄

伊藤伊那男・選

いつまでも足の集まる春炬燵 鈴木 淳子

風下に生きるこの世の風車 宮内 孝子

隠しおく物も忘れし万愚節 滝沢 咲秀

母の忌のはは知る人と椿餅 隈本はるこ

西日中砂場に残るシャベルかな 松田 茂

名を違え覚えゐし山笑ひけり 大木 邦絵

ミシン踏む窓の明るさ竹の秋 有賀 稲香

籠ぬけの鳥もゐるらし百千鳥 相田 惠子

しやぼん玉思はぬ方へ流れけり 本庄 康代

雀らをどつと放てり朝桜 笠原 祐子

目瞑らば吾涅槃図の衆生なり 柊原 洋征

石鹼玉吾子の眼の虹色に 西原 舞

行く春の茜の雲を見てゐたり 中村 紘子

後戻りするもまたよし青き踏む 堀切 克洋

蛤の焼けて潮騒あふれ出す 福田 泉

鞦韆を漕ぎては時を遡る 穴田 ひろし

朝礼の皆揃つて花疲れ 榎本 陽子

山間に囃子こぼるる花田植 大野田好記

階下より声のせてくるしやぼん玉 鏡山千恵子

数比べ大きさ比べしやぼん玉 上條 雅代

残り鴨飛んでみせたる夕まぐれ 島谷 操

しやぼん玉父呼ぶ声にはじけけり 住山 春人

来ぬひとのゐて楽しまず花曇 中村 湖童

一声の万声に和し百千鳥 保谷 政孝

京劇の長きまなじり花海棠 山下 美佐

一つ先の宿まで歩く日永かな 秋元 孝之

復興に励む力よ蕗の薹 荒木 万寿

鳥まさに踊るがごとき春の朝 飯田 康酔

春雨の煙る箱根の一里塚 市毛 唯朗

満開の桜に杖のはづみけり 伊藤 菅乃

青春の日々鮮やかに春の夢 今村八十吉

春の石座りて旅にゐる心地 上田 裕

花の旅富士の雄姿を右左 大西けい子

花筏一寸法師水脈引けり 大西 真一

夜は夜の月へ浴びせる飛花落花 大野 里詩

春愁の身にまだ残る余震かな 岡村妃呂子

春眠にかはたれ時の夢模糊と 小坂 誠子

鴨の子の引越し騒ぎ春の川 尾崎 幹

補陀落をかいまみせたる花朧 梶浦芙美江

父逝けり今年の桜間にあはず 桂 説子

沈丁の香りに気付き目で捉ふ 亀田 正則

垂直に紅の重みに落つ椿 来嶋 清子

大浅間黒筋出でし春の雨 黒岩 清女

菜の花や隠れ遊びし日は遠く 黒河内文江

井月の墨跡眺む河童の忌 小池 百人

そこここに祭と聞けば血の滾る 小林 沙織

武蔵野の空なほ残し木の芽風 小林 雅子

顔の傷残して終る猫の恋 阪井 忠太

糸桜風の流れに溢れをり 佐々木終吉

カーテンにちりばめられし春日かな 佐藤かずえ

花冷の身を温泉に沈めけり 佐藤さゆり

夕づつの空の残れる朧かな 三溝 恵子

沈丁の香に祖母のこと母のこと 島 織布

げんげ野に入れば湧き出る童歌 清水佳壽美

大ぶりのジャーマンといふ菖蒲咲く 白鳥はくとう

家宣のゆかりの松の緑摘む 白濱 武子

うぐひすや鎌倉五山雨催ひ 杉本アツ子

街騒や大雁塔のおぼろ月 鈴木 照明

高舞へる鳥影黒し虎落笛 鈴木踏青子

温めしミルクの被膜春愁 鈴木 廣美

剪定やまぶしき空のはじまりぬ 角 佐穂子

光浴び三色すみれさんざめく 曽谷 晴子

木蓮の花に隠るる肩車 武田真理子

花ミモザクラス会への坂道に 竹本 治美

花を待つ日々や蕾を確めつ 田中 寿徳

朝顔蒔く苗札に色書き添へて 多丸 朝子

啓蟄の池のほとりに番鳩 民永 君子

春雷の急な一つに驚けり 近松 光栄

遠足の蜘蛛の子散らしに動物園 津田 卓

残雪の浅間に浮かぶ逆さ馬 土屋 佳

沈丁や昼なほ暗き懺悔部屋 坪井 研治

禅寺の枝垂桜に打たれをり 徳永 和美

鳴き方に方言あるや百千鳥 富岡 霧中

こごむ子のをり土筆野とおぼえたり 中島 凌雲

むらさきは武蔵野の色すみれ咲く 中村 貞代

無骨なる手から貰ひぬ苗木市 南藤 和義

似顔絵やモンマルトルの春夕焼 萩野 清司

眺め入る同じ動作の望潮 橋本 行雄

遠まはり楽しむ家路春の宵 長谷川千何子

手の先の芽柳すいと逃す風 花上 佐都

白木蓮満開にして錆やすき 原田さがみ

屋根替の倉に二の鬼一の鬼 播广 義春

あちこちに星雲のごといぬふぐり 藤田 孝俊

たこ焼きのくるくる回る祭かな 藤森 英雄

春雷があとひと眠りをはばむ朝 松下 美代子

桜こそ万の力や歩数計 松村 郁子

あやふげに雫を掴む貝母かな 森濱 直之

みんなみの風の便りや夏来たる 家治 祥夫

汐干狩足でゆすりて探りをり 安田 芳雄

花散つて心長閑けく置くひと日 矢野春行士

かたくりの色をこぼして風止みぬ 山口 輝久

高砂を祝ふ門出や風光る 山﨑ちづ子

かへりみす浅間へ春の星点る 山田 礁

傘立ての壺の中より春蚊出づ 山田 鯉公

剪定のコツはと問はれ私流 吉田 葉子

梅日和歩数を伸ばす万歩計 和歌山要子

敦煌の仏と同じ黄沙浴ぶ 渡辺 花穂

星雲集 今月の秀句

伊藤伊那男

いつまでも足の集まる春炬燵 鈴木淳子

「春炬燵」などという季語があるのは楽しいことだ。ふと寒い日があるための名残の炬燵。江戸時代からの季語である。その炬燵にまだまだ家族が集まる。それを「足の集まる」と、「足」に焦点を当てて強調したところが、こ

句の眼目。おのづから滑稽味が醸されるのである。春炬燵、本意をしっかり詠み取っているのだ。 |

風下に生きるこの世の風車 宮内孝子

やや複雑な構造の句で謎解きが必要なようだ。風下に生きるのは風車?――いや風車を手にしている作者自身ということであろう。自嘲を交えた句なのである。小林一茶の作風などをふと思わせる面白さがある。「風下に立つ」という慣用語、人の影響下に居る――という意味だが、その言葉の持つ二重性を生かしているのだ。

|

隠しおく物も忘れし万愚節 滝沢咲秀

確かに確かに。私も旅行に行く時など、余分なお金を部屋のどこかに置くのだが、かつて泥棒に入られたこともあるので、どこかへ隠す。冷凍庫に入れたりするが、何だか

価値が下りそうな気もする。で、結局忘れてしまったりする。そんなことを思わせる句だ。「万愚節」を生かした。 |

西日中砂場に残るシャベルかな 松田茂

| なにやら灼熱の公園から人が去ったあとの淋しさが出た印象深い句である。「シャベル」という「物」――無機物に焦点を当てているのだが、何やら生命を持っているかのように読者に語りかけてくるようだ。さっきまでの砂場の賑わいが、忘れられたシャベルに象徴されているのだ。俳句は「物」に語らせるもの。余情が豊かである。 |

名を違え覚えゐし山笑ひけり 大木邦絵

こういうことはよくあるものだ。例えば中央線沿線には、偽八ヶ岳(にせやつ)と呼ばれる、八ヶ岳に似た山があったりする。何年間も名前を間違えたまま親しんでいた山が、実は違っていたことに気付いたのであろう。「山笑う」という、芽吹きの様子と、間違っていた自分に苦笑いをする様子が相俟っておかしさを滲ませているのである。

|

目瞑らば吾涅槃図の衆生なり 柊原洋征

涅槃図の前で瞑目している作者。まなうらの残像が作者の胸の中で広がって、ついにはその涅槃図の中に作者が衆生の一人として坐っているのである。瞬間移動をしたのだ。時間や空間を超えてしまうことを、この短い詩型の中で詠み切った手柄。だから、俳句は面白い!

|

石鹼玉吾子の眼の虹色に 西原 舞

一読すがすがしい句である。子供の瞳の中にしゃぼん玉が映る。そのしゃぼん玉は虹色だと。子供の澄んだ瞳だからこその瑞々しさということになろう。私の濁った目では句は成立しない。育児俳句を沢山残してほしい。

|

蛤の焼けて潮騒あふれ出す 福田 泉

| 詩的な句ということになろう。理解できる飛躍である。焼けた蛤が泡を噴き汁が殻から溢れ出す。その時の煮えている音を「潮騒」と見立てた。「あふれ出す」と繋げたのがうまいところで、瑞々しい感性を称えたい。 |

残り鴨飛んでみせたる夕まぐれ 島谷 操

| 日本に残ってしまった鴨。皆と同じ行動ができなかったのは色々な事情があるのであろう。そんな孤高な鴨が、ふと飛んだ。それを「飛んでみせたる」と捉えたところが出色だ。一体誰に見せるというのか。見せる相手などいないのだ。そこに春の鴨というもののペーソスが滲む。 |

朝礼の皆揃つて花疲れ 榎本陽子

| お花見の次の日の職場であろう。一同揃ってであったのか、各々であったのか、ともかく全員が花疲れ。日本人だな。翌日まで持ち越した「花疲れ」を詠んだ珍しい句。 |

その他印象深かった句を次に

ミシン踏む窓の明るさ竹の秋 有賀 稲香

後戻りするもまたよし青き踏む 堀切 克洋

来ぬひとのゐて楽しまず花曇 中村 湖童

しやぼん玉父呼ぶ声にはじけけり 住山 春人

京劇の長きまなじり花海棠 山下 美佐

一声の万声に和し百千鳥 保谷 政孝

数比べ大きさ比べしやぼん玉 上條 雅代

階下より声のせてくるしやぼん玉 鏡山千恵子

山間に囃子こぼるる花田植 大野田好記

鞦韆を漕ぎては時を遡る 穴田ひろし

挿絵が絵葉書になりました。

Aシリーズ 8枚組・Bシリーズ8枚組

8枚一組 1,000円

第2回 銀漢賞作品募集

今月の季節の写真

2012年7月13日撮影 カンナ TOKYO

花言葉 堅実な未来、永続、情熱

2012年7月11日撮影 河骨・コウホネ TOKYO

花言葉 崇高 秘められた愛情

ご挨拶 入会案内 句会案内 銀漢亭日録 行事案内(2012)

|

![]() 7月号 2012年

7月号 2012年