伊藤伊那男作品

煤逃

|

日向ぼこ石鼎庵の縁借りる

障子一枚へだて吉野の山峨々と

伝へ聞く鳥見霊畤に来しが雪

石鼎庵初雪溶けぬまま暮るる

上げたまま下がらぬ雪見障子かな

股引の身をひきずつて深吉野へ

飛鳥坐神社

煤逃の突き当りたる陰の石

飛天など見て歳晩の奈良に泊つ

|

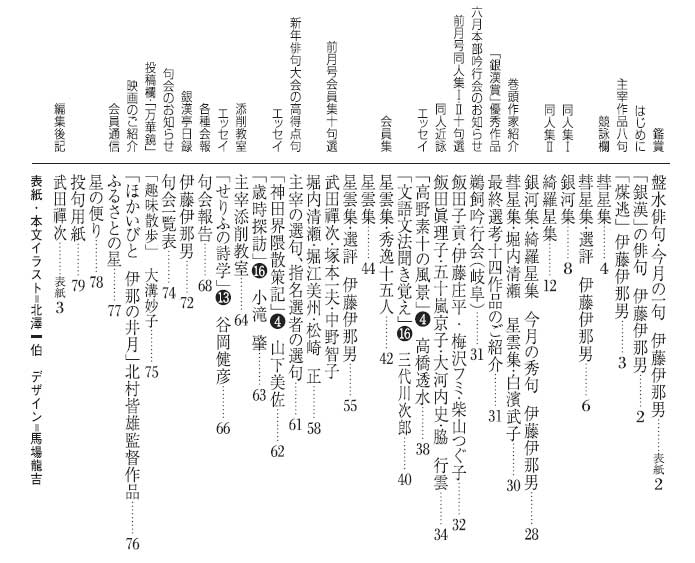

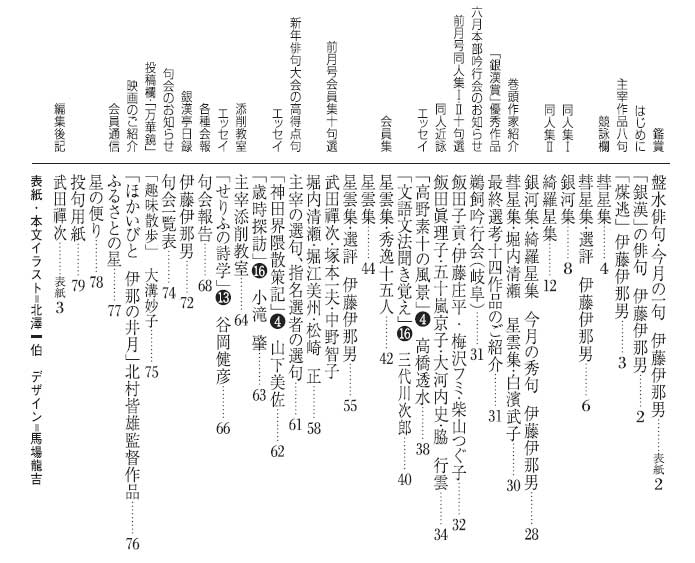

今月の目次

銀漢俳句会・4月号

銀漢の俳句

伊藤伊那男

ホットケーキは季語か?

角川書店の通信添削教室の句稿に、〈ホットケーキを孫に焼く日曜日〉というような句があったので、残念ながら「ホットケーキ」は季語ではないので別の季語で作り直したらどうか……というような評を書いて返した。しばらくしてその方から、角川書店の『新版季寄せ』に冬の季語として載っており、例句もあるが、どうしたものだろうか?とのお便りをいただいた。およそ30年近く俳句を作り、読み、また数々の歳時記に馴染んでいるのだが、まさか「ホットケーキ」を季語として立項している歳時記があるとは。

芭蕉の時代には季語は一千位であったと聞く。今は副季語まで含めると、二万五千位の季語があるのではないか、と言う。これだけ多ければ覚えていなくても許して貰えるのではないかと思う。季語は社会や時代の変化の影響を受けて興亡がある。近時でいえば農業に関する季語が大きく衰退し、生活や行事の季語が幅をきかせているようだ。

近世になって確立した季語に「万緑」がある。もともと「万緑叢中紅一点……」という王安石の漢詩にある措辞だが、中村草田男が〈万緑の中や吾子の歯生え初むる〉を作って定着したものだ。一方「塩田」は沢木欣一の〈塩田に百日筋目つけ通し〉他により「風」系の結社は季語として使い始めた。ところが日本の製塩政策の変更により塩田そのものがほぼ消滅する事態となり、俳句を作れなくなってしまった。その後専売制度の撤廃により一部塩田が復活しつつあり、今後再登場する可能性が出てきた。20年ほど前であったか、女流俳人グループが、年末に街を彩る「ルミナリエ」を季語として詠み始めた時期があるが、その後定着したかどうか不明だ。

こうして見ると、季語として認知されるかどうかは、結局のところ、その言葉によって心に残る名句が誕生し、人口に膾炙し、俳人がその言葉を季語として俳句を作ることに挑戦してみたいと思うかどうかにかかってくるのだと思う。季語は文部科学省が認定するものでも、大手出版社が決めるものでもない。俳人たちが決めてゆくものである。たまたま数多ある歳時記の幾つかに掲載されたとしても、それで決まりではない。良い句が生れてくるかである。さて、「ホットケーキ」を季語として作句に挑戦してみたいかどうか?

|

盤水俳句・今月の一句

本郷に鮭焼く匂ひ啄木忌 皆川盤水

|

石川啄木と本郷は縁が深い。下宿していた床屋が今も残っていると聞いた。啄木の人生は悲しい。仕事での人間関係の軋轢、金銭上の紛争、女性関係とトラブル続きの25年の人生であった。本郷を歩いて民家から鮭を焼く匂いを嗅ぎ取った。啄木忌は4月13日であるから、保存食の鮭も相当塩を効かせたものなのであろう。その塩辛さや庶民性が啄木の人生を呼応するように思われる。先生も東北人。鮭の匂いに啄木につながる血脈を感じたのであろうか。(昭和53年『山晴』所収)

伊藤伊那男

|

彗星集作品抄

伊藤伊那男選

凧糸の引きの強さを子に渡す 高橋 透水

両腕にオールの重さ花筏 福田 泉

影踏みの子に交じる母春うらら 松崎 正

凍て鶴に凍てぬ眼のありにけり 小野寺清人

物知りの梟に聞く森のこと 鈴木てる緒

船酔ひのごとき目ざめや宝船 中村 孝哲

声明に灯のゆるる堂の冷え 杉本アツ子

修二会いま五体倒地でありにけり 村上 文惠

竹馬や路地に集ひし半ズボン 多田 悦子

勝ち独楽に労りつ塗る油かな 高橋 透水

遺影なる成人式の友の席 堀江 美州

留守電に声の年賀を賜ひたる 小林 雅子

一日がゆつたり流れ桃の里 堀内 清瀬

生牡蠣の中なる海を啜りけり 坪井 研治

雪女見しを嘘とは言へぬ闇 杉阪 大和

底冷えやうつばり太き通し土間 吉沢美佐枝

ならさかの破れ築地より笹鳴けり 武田 禪次

雪合戦恋とは知らず狙ひけり 小野寺清人

堂守のかざす蠟燭冬安吾 松崎 逍遊

衣擦れの音のみ響く初稽古 川島秋葉男

彗星集 選評 伊藤伊那男

凧糸の引きの強さを子に渡す 高橋 透水

子供の頃、父や兄と竹ひごを組んで凧を作った。四角と真中から引く糸の角度、足の長さが大事であった。この句は揚げた凧を子の手に渡す場面。「引きの強さを」がうまい

ところだ。凧そのものを詠むことを外して、凧糸に焦点を絞ったところが技倆の高さ。自ずから父子の情愛も滲む。 |

両腕にオールの重さ花筏 福田 泉

ああ、若い頃そんなこともあったな。もっとも私の場合は乗せていたのは子供達だけれど。公園のボートでもよいが、この句は競技の方が合っている。花筏の水面を切っていく視覚と色彩感が鮮烈である。「重さ」で臨場感も出た。

|

影踏みの子に交じる母春うらら 松崎 正

影踏み遊び―— こんなたわいないことにも一昔前の子供達は興じたものである。その頃は町中に子供が溢れていて、金のかからない遊びを編み出したものだ。この句は、母が交じったというところが、少子化時代を反映したのか、新鮮である。普通「麗か」には「春」を付けないのだが、この句の場合、滝廉太郎の「花」などを思い出させて味わいを深めた。素直な作り方に好感を持った。

|

凍て鶴に凍てぬ眼のありにけり 小野寺清人

| やや理の勝った句だが、うまい!身じろぎもしない鶴だが、よくよく観察すると、目玉が動いたのが見えたという。野生の動物であるから目敏く周辺に注意を払っているのであろう。直立不動の鶴の微細な動きを見逃さないのは眼力の確かさである。「凍て」のリフレインを生かした。 |

物知りの梟に聞く森のこと 鈴木てる緒

| 言われてみれば確かに梟は「物知り顔」。耳を立てた半眼の風貌は何やら沈着で思慮深そうである。夜行性であるだけに森の様子も熟知していそうだ。梟の季語を生かして童話風の楽しい句に仕立てた。 |

船酔ひのごとき目ざめや宝船 中村 孝哲

| 滑稽の句。良い初夢を見ようと、宝船を敷いたのだが、どうやら裏目に出て、船酔いのような目覚めだったという。宝船の船に船酔いを掛けたところが俳諧味。余談だが俳句の「俳」は①戯れごと②面白い芸を見せる道化役→俳優③ひと筋に歩かず、ぶらつく。「諧」は①たわむれ②調和。詰まるところ「俳諧」とは、言葉を使って、人のできない面白い芸を見せること。間違えること、冗談、駄洒落に落ちていくのだが、逆に文学に高めたのが松尾芭蕉。 |

声明に灯のゆるる堂の冷え 杉本アツ子

| 読経の声に燭が揺れると詠み取った手柄。冷えの臨場感。 |

修二会いま五体倒地でありにけり 村上 文惠

| お水取りの時間の経過が出た。この単純さも俳句の魅力。 |

竹馬や路地に集ひし半ズボン 多田 悦子

勝ち独楽に労りつ塗る油かな 高橋 透水

| すぐ錆びてしまう鉄の独楽。「負け独楽」よりこちらか。 |

遺影なる成人式の友の席 堀江 美州

| 思い出の句か。スタート時点から様々なドラマが––––。 |

留守電に声の年賀を賜ひたる 小林 雅子

一日がゆつたり流れ桃の里 堀内 清瀬

| まさに桃源郷の趣き。山梨県でこんな風景を見たものだ。 |

生牡蠣の中なる海を啜りけり 坪井 研治

雪女見しを嘘とは言へぬ闇 杉阪 大和

| うまい!雪女の姿はどこにもないのに臨場感が出ている。 |

底冷えやうつばり太き通し土間 吉沢美佐枝

| がっちりと写生の効いた取合せ。底冷えを読者も実感。 |

ならさかの破れ築地より笹鳴けり 武田 禪次

雪合戦恋とは知らず狙ひけり 小野寺清人

| 男の子の稚拙で乱暴な恋。今もこんな事をしている人か? |

堂守のかざす蠟燭冬安吾 松崎 逍遊

| 禪寺の行事。世話役の堂守が燭を点して座禅に入るか。 |

衣擦れの音のみ響く初稽古 川島秋葉男

| 衣擦れの音から初稽古の気迫がひしひしと伝わってくる。 |

銀河集品抄

伊藤伊那男選

淑気満ついつも見慣れた町なれど 飯田眞理子

初春や栗鼠の交るもめでたかり 池田 華風

置き竿のまま寒釣の居ずなりぬ 唐沢 静男

空焦がし浅間山浮き立つどんどの火 柴山つぐ子

黄落の一片画布にとけこめり 杉阪 大和

東大寺阿像の吐ける寒さかな 武田 花果

畝傍山火のつくやうな冬紅葉 武田 禪次

空木てふ嶺の俳号春立つ日 萩原 空木

奥の間の淑気締め込む帯の音 久重 凛子

ボーナスに縁なき職を退きにけり 松川 洋酔

小高きに聞く海鳴りや冬館 三代川次郎

糊のきく卓布や牡蠣を半ダース 屋内 松山

綺羅星集作品抄

伊藤伊那男選

懐手してひやかしの客となる 有澤 志峯

団欒の声に揺れゐる繭団子 飯田 子貢

山影の胸先を突く蓮の骨 五十嵐京子

継がぬ田に踏めば躓く霜柱 伊藤 庄平

やはらかく客を迎へるふくさ藁 伊藤 政三

鶴折りて卒寿のわれの小正月 梅沢 フミ

影はまだ闇につながる初明り 大河内 史

瑕ひとつなき冬空へ坂のぼる 大溝 妙子

人生の余録の坊主めくりかな 大山かげもと

谷のつく地名に住めり冬銀河 小川 夏葉

蠟燭の灯り一つのイヴ聖書 尾﨑 尚子

三陸の椀のそろはぬ雑煮かな 小野寺清人

自堕落なをとこ貫く冬の鵙 片山 一行

羞ひの指添へてゐる冬帽子 加藤 恵介

初詣家ぢゆうで押す車椅子 我部 敬子

ほつこりと広がりてきし初汽笛 神村 睦代

竹林の深きを抜くる初鼓 川島秋葉男

来る頃を見上げられゐる燕かな 北澤 一伯

瀬戸内の朝日を畳む屏風かな 朽木 直

仁和寺の花より塔の顕はるる 畔柳 海村

団子坂声からあがる秩父山車 こしだまほ

梅探る廃坑の山ふところに 小滝 肇

寿を宙に画きて煤払 權守 勝一

猿曳の太鼓ときをり天神社 佐々木節子

薄日洩る東司の裏手八重椿 笹園 春雀

初雀清めし庭に二羽三羽 筱田 文

初不動甘藷先生にも詣で 島谷 高水

助六のどの目とも合ふ羽子の市 新谷 房子

風呂敷の変幻自在雪起し 末永理恵子

賞品の五等にもらふ懐炉かな 鈴木てる緒

丸められ子の剣となる古暦 瀬戸 紀恵

一塵も許さぬ宮の年用意 高橋アケミ

あの世より屏風蹴飛ばし談志来る 高橋 透水

横濱や正絹の色の冬薔薇 武井まゆみ

奥の院障子に闇をはさみけり 竹内 松音

猿蓑はかたみの一書読みはじむ 武田 千津

羽子板市値切りしあとの心付け 多田 悦子

天平の甍にひろぐ冬銀河 多田 美記

除夜の鐘何か変はるといふ予感 田中 敬子

短日を金糸に残す秩父山車 谷岡 健彦

玲瓏の不二望む席旅はじめ 谷川佐和子

外套の厚みの分が他人めく 谷口いづみ

芝居撥ね仲見世に買ふ切山椒 塚本 一夫

外つ国の波音を聞く初電話 中野 智子

繭のごと秩父の山の冬霞 中村 孝哲

母の忌に訪ふ本願寺寒に入る 藤井 綋一

本堂の人寄るところ春火桶 堀内 清瀬

元旦や欄間に刻む富士の嶺 堀江 美州

海風を真つ向に受け奴凧 松浦 宗克

血脈をたどればペルシャ恋の猫 松崎 逍遊

カンバスに点描弾む山茱萸黄 松崎 正

捜しもの探しあぐねて湯ざめかな 松代 展枝

鹿島なる要石にも淑気かな 無聞 齋

白鳥の水を隔てて威をなせり 村上 文惠

七草粥いたはり合ひし人遠く 村田 郁子

行き行きてなほ風ばかり野水仙 村田 重子

電飾に縛られてゐる聖樹かな 山田 康教

病む妻の膝折りて切る薺爪 山元 正規

松飾る横丁しんと神楽坂 吉沢美佐枝

間延びして終の一打や除夜の鐘 吉田千絵子

天地を串刺しにして寒に入る 脇 行雲

銀河集・綺羅星今月の秀句

伊藤伊那男

畝傍山火のつくやうな冬紅葉 武田 禪次

| 煤逃吟行で畝傍山に登った。そのあと近鉄線の車窓から眺めると、三山の中で紅葉が鮮やかなのはこの畝傍山だけ。思えば耳成山、天香具山がこの山を取り合った故事がある。 |

継がぬ田に踏めば躓く霜柱 伊藤 庄平

都会生活者になった私にも身にしみる句だ。正月休みにでも帰省した実感であろうか。父が、祖父が耕した田に佇む。「躓く」に如何ともしがたい一抹の悔いが滲む。

|

影はまだ闇につながる初明り 大河内 史

| 虚子に<去年今年貫棒の如きもの>というやや難解な句がある。見方を変えるとこのような句になるかとも思う。「まだ闇につながる」繊細な感性を称えたい。 |

三陸の椀の揃はぬ雑煮かな 小野寺清人

| 銀漢一行で気仙沼大島を訪ねた翌年に大震災。お世話になった海沿いのこの作者の家も壊滅した。三陸はまさにこのような正月を迎えたのであろう。貴重な俳句の記録だ。 |

初詣家ぢゆうで押す車椅子 我部 敬子

| 車椅子の句は過去沢山見てきたが、一句も取ったことがない。詩的に昇華した句がなかったからだ。が、この句は違う。詠まねばならぬ必然性があり、家族愛が伝わるのだ。 |

寿を宙に画きて煤払 権守 勝一

| 寺院によっては実際にこのような煤払の儀式があるのだろう。その作法をよく詠み取っている。「宙に画きて」に天井の高さや長老僧の姿などが彷彿と浮かぶ。 |

風呂敷の変幻自在雪起し 末永理恵子

風呂敷は究極の包装。日本人の培ってきた知恵である。

「変幻自在」が言い得て妙。確かにどんな形にも対応できる。何の脈絡もない「雪起し」の季語が物語を作り始める。 |

横浜や生絹の色の冬薔薇 武井まゆみ

| 年末恒例の横浜吟行の白眉!生絹は「すずし」、薔薇は「さうび」。八王子から続いた絹の道の終着点が横浜港で会った。時を経て冬薔薇にその名残を見たのだ。 |

天平の甍にひろぐ冬銀河 多田 美記

天平の甍といえば井上靖の小説へ連想が及ぶ。鑑真の寺、唐招提寺である。長い修理を終えたこの均衡の美しい寺の上に冬銀河が広がった。時空を越えた美を捉えた。

|

外套の厚味の分が他人めく 谷口いづみ

| 独特の視点のある句だ。外套のその厚さの分が自分とは違う存在のように思えるという。皆が漫然と感じてはいたが詠めなかった部分、を表現できた句!ということだ。 |

外つ国の波音を聞く初電話 中野 智子

| 外国に住む家族や知人と初電話を交わしたという句は沢山見て来た。だが「波音を聞く」は初めて目にしたように思う。携帯電話なのであろうか。その具体感がいい。 |

血脈をたどればペルシャ恋の猫 松崎 逍遊

| 語り口の楽しい句である。恋猫にペルシャが出てきたか!あの気位の高そうな猫。どんな恋をするのか。読後、『千夜一夜物語』の幻想的世界に思いが及ぶところが技倆。 |

病む妻の膝折りて切る薺爪 山元 正規

「薺爪」の句を始めて見た。「七草粥に使う薺をとっておき、それを浸した水で爪をしめらせて切ると邪気を払う」とある。老境に入った夫婦の温かさが胸に沁みる。

|

淑気満ついつも見慣れた町なれど 飯田眞理子

置き竿のまま寒釣の居ずなりぬ 唐沢 静男

黄落の一片画布にとけこめり 杉阪 大和

東大寺阿像の吐ける寒さかな 武田 花果

猿曳の太鼓ときをり天神社 佐々木節子

初不動甘藷先生にも詣で 島谷 高水

あの世より屏風蹴飛ばし談志来る 高橋 透水

羽子板市値切りしあとの心付け 多田 悦子

繭のごと秩父の山の冬霞 中村 孝哲

団子坂声からあがる秩父山車 こしだまほ

星雲集作品抄

伊藤伊那男・選

懐手してひやかしの客となる 有澤 志峯

宝船敷きたる枕ずれてゐし 隈本はるこ

おでん鍋どんと休暇の子の前へ 清水佳壽美

梅の芽の山押し上ぐる力かな 市毛 唯朗

書くほどの遺言もなく日向ぼこ 中村 貞代

里神楽稽古場に置くランドセル 白濱 武子

二つ峰あひ寄るごとく初筑波 中村 湖童

釣糸にひとすぢ残る冬日かな 上田 裕

縄飛の子らを守れる地蔵かな 中島 雄一

神鶏の声勇ましき初詣 島 織布

五日はや仕訳借方増えてゆく 矢野春行士

降り止みてさて厄介な街の雪 本庄 康代

外套に残るほころび父の癖 鈴木 淳子

古墳めく大和三山冬日和 山下 美佐

身軽とは頼りなきもの奴凧 宮内 孝子

九回のうらのさよなら寒夕焼 大野 里詩

初景色富士の白さの我が家まで 相田 惠子

揺れかすか氷豆腐のつづり藁 荒木 万寿

屈託のありて蜜柑の筋を取る 小坂 誠子

正月のたまに来し子と口げんか 佐藤かずえ

若冲の屏風や永遠の鶏の声 福田 泉

初日出ちよつと間があり上りけり 保谷 政孝

初旅の色の絡まる鉄路の図 山田 礁

寒柝の音の折れ来る路地住ひ 山田 鯉公

初霞松原越しに遠き富士 秋元 孝之

短日や忘れしものの二つ三つ 穴田ひろし

望郷の胸疼く夜の冬銀河 有賀 稲香

こなごなとなりて落葉の音無くす 飯田 康酔

寒夕焼大山の影煌めかす 石垣 辰生

門松の雄松と雌松競ひ立つ 今村八十吉

読初のシェークスピアの重きこと 植村 友子

初夢の続きを吾子と取り合へり 榎本 陽子

里の餅目の高さまでのびにけり 大木 邦絵

風すこし洩るる風神屏風かな 大西 真一

本開く母はそのまま目借時 大野田好記

ためし打つ復興の鐘雪しまく 岡村 妃呂子

御仏が美男に返る煤払ひ 尾崎 幹

江の島の空一枚に干蒲団 鏡山千恵子

遺されし者へ又来る隙間風 笠原 祐子

初雪や湖畔の街の大聖堂 桂 説子

初夢や龍宮の門あくところ 加藤 修

葉牡丹を買ひてひとりはなほ寂し 上條 雅代

寒晴の富士白雲の鎧着て 亀田 正則

音だけの花火とどきて初御空 唐沢 冬朱

里山は見知りばかりや初詣 柊原 洋征

母の手を握る病窓冬の月 来嶋 清子

神の住む社すつぽり雪の中 黒岩 清女

空よりも更なる蒼のいぬふぐり 黒河内文江

百済てふ古拙の菩薩花に笑み 小池 百人

銀鼠の衣落とさん猫柳 小林 沙織

護摩札の色も褪せたり年の暮 小林 雅子

ひしひしと四面楚歌なる冬の風 阪井 忠太

寒柝の響き残しつ蔵の街 佐々木終吉

はつみくじ中吉の札それでよし 佐藤さゆり

採血や窓に貼り付く牡丹雪 三溝 恵子

どの窓も磨きあげられ初御空 島谷 操

睨み合ふ仏画の閻魔冴返る 白鳥はくとう

賀状書く手元に夜のしじまかな 杉本アツ子

門前に飴切る響き初詣 鈴木 照明

寒柝の二人が過ぎる風の中 鈴木踏青子

日輪へ鳶高みゆく淑気かな 鈴木 廣美

だんだんに空の色めく浮寝鳥 角 佐穂子

冬鷗風に真向ふ眼かな 住山 春人

薄き色薄き花びら冬薔薇 曽谷 晴子

初詣そこそこなりし神籤運 竹本 治美

湯豆腐や話しづかに始まれり 田中 寿徳

寒雀城趾といふも土塁のみ 多丸 朝子

孫曾孫数へて包むお年玉 民永 君子

散り敷きて庭明るくす寒椿 近松 光栄

冬日差す飛鳥を語る神主に 津田 卓

双六や行きつ戻りつ日々の如 土屋 佳子

外套に包み隠せし太つ腹 坪井 研治

七草や一つ足らねど母の粥 徳永 和美

年新た自立自尊の八十路 戸田 礼子

風花や温泉宿へ道分ける 富岡 霧中

狐火や葡萄畑の蔓の闇 中村 紘子

かまくらの一足はやく昏れにけり 南藤 和義

重詰に黒豆の艶ひとつづつ 西原 舞

公園の移動図書館日脚伸ぶ 萩野 清司

冴ゆる夜の無聊を囲む老夫婦 橋本 行雄

高々と寺の足場や冬に入る 長谷川千何子

鏡餅手作りなれば不揃ひも 花上 佐都

入港の船のうねりに浮寝鳥 原田さがみ

馬の履く草鞋吊すや榾の宿 播广 義春

銀翼の向ふは恵方初御空 藤田 孝俊

水舐めてまた出てゆくや猫の恋 藤森 英雄

舶来の書の背揃はぬ漱石忌 堀切 克洋

カウベルの紐新しき牧開き 松田 茂

前頭にひらめききざし寒四郎 松村 郁子

丹田に意識を入れて冬に入る 宮本 龍子

元朝の富士大玻璃に納まらず 武藤 風花

幸せはひだまりのなか冬すみれ 森濱 直之

蠟梅の蕾数へてかをり待つ 家治 祥夫

成人の日里より父の電報が 安田 芳雄

をけら火を逸らず消さず酔歩かな 山口 輝久

手を合せ幸多かれと初詣 山﨑千鶴子

通り道ふくら雀のなつき様 吉田 葉子

謡初父と合せし日も茫と 和歌山要子

枇杷の花律義な祖母に育てられ 渡辺 花穂

星雲集 今月の秀句

伊藤伊那男

宝船敷きたる枕ずれてゐし 隈本はるこ

| 元日の夜から二日にかけて見る夢が「初夢」。好運な夢を見るために枕の下に敷くのが、七福神が乗った「宝船」の絵。朝、いい夢を見ていないので調べると、枕がずれて宝船は違うところにあったというのである。本来おめでたさを詠む季語を使って「滑稽につながるもののあわれ」に持ち込んだところが手柄。他の句の水準も高かった。 |

おでん鍋どんと休暇の子の前へ 清水佳壽美

| 冬休みに食べ盛りの子供が帰ってくる。その腹を満たすのに一番良いのが「おでん」。大きな具をどかどかと入れて鍋ごと食卓に置く。おでんだからこそ、普通なら失敗する「どんと」という俗語が生きたのである。素直な句。 |

梅の芽の山押し上ぐる力かな 市毛 唯朗

| 探梅の頃の季感であろう。咲く寸前の蕾の生命力を「山押し上ぐる力」と捉えたのは出色。古来、先駆けの花として「花の兄」と言われる梅である。山全体に充満した梅の「気」が見事に表現されている。 |

書くほどの遺言もなく日向ぼこ 中村 貞代

| しみじみと人生観の出た句だ。確かに普通の生活をしている者には書き残すほどの遺言は無いかもしれない。しかし聞かれたら話したい人生訓や、あの指輪は長女に・・などという思いはある。そんな日向ぼこの細々とした感概。 |

里神楽稽古場に置くランドセル 白濱 武子

このようにして日本の伝統芸能は守られていくのだな、と思う。都会への一極集中や、少子化、価値観の変化など、地方文化の継承には困難な時代が続いた。だが今回の震災のあと日本回帰が始まったようにも思う。この句「ランドセル」という「物」を具体的に提示したのがうまい。

|

二つ峰あひ寄るごとく初筑波 中村 湖童

前にも書いたかと思うが、「初」を付けて季語になるのは、富士山・筑波山、関西では比叡山。筑波は千米にも満たないのだが江戸の町から見える秀峰であった。女峰の方が少し高いのが面白い。「あひ寄る」にめでたさがある。

|

釣糸にひとすぢ残る冬日かな 上田 裕

| 繊細な感覚のある句だ。目に見えるか見えないかという細さの釣糸の一筋に乗った「冬日」を捉えたのである。対象物に二歩も三歩も踏み込んだ、そう、高野素十のような写生眼を思わせる句だ。この感覚を大事にしてほしい。 |

縄飛の子らを守れる地蔵かな 中島 雄一

| あまり詠まれることがないが「縄飛」は、綾取、竹馬、押しくら饅頭などと共に冬の季語。この縄飛、今はもっぱら運動の一つのようになっているが、本来は子供達の遊び。「守れる地蔵」に懐かしい日本の風景を見る思いだ。 |

降り止みてさて厄介な街の雪 本庄 康代

| 雪国の方には申し訳ないけれど、東京で雪を見るのは嬉しいものだ。ほとんど生活に影響を受けるわけではなく、美しい風景に変るからだ。だが、その翌朝は少し厄介。ぬかるんだり氷ったり。そうは言っても「さて厄介」に、やや大仰な軽さを含んでいるところが都会風。 |

初旅の色の絡まる鉄路の図 山田 礁

| 「初旅」の珍しい句。東京都心の鉄道地図は地上だけでも大変だが、地下鉄まで入れたらもう絡まった糸の状態。各々の鉄路に色を付けてあるものの、東京在住者でも目眩がしてくる。これが俳句になるとは!作者の困惑に実感。 |

若冲の屏風や永遠の鶏の声 福田 泉

| 私ごとだが最初に伊藤若冲の極彩色の鶏を見たときは驚異であった。これが江戸中期の絵とは!近時益々注目される若冲。「永遠の声」が若冲の本質を突いており品格も高い。 |

正月のたまに来し子と口げんか 佐藤かずえ

五日はや仕訳借方増えてゆく 矢野春行士

寒柝の音の折れ来る路地住ひ 山田 鯉公

古墳めく大和三山冬日和 山下 美佐

身軽とは頼りなきもの奴凧 宮内 孝子

初日出ちよつと間があり上りけり 保谷 政孝

外套に残るほころび父の癖 鈴木 淳子

屈託のありて蜜柑の筋を取る 小坂 誠子

揺れかすか氷豆腐のつづり藁 荒木 万寿

初景色富士の白さの我が家まで 相田 惠子

挿絵が絵葉書になりました。

Aシリーズ 8枚組・Bシリーズ8枚組

8枚一組 1,000円

映画『ほかいびと 伊那の井月』

■ほかいびと

村々を訪ねて祝福することをなりわいとし、ほかい(寿・祝)を唱えて、家々の豊穣や健康、安泰を祝福してあるいた人のこと。

芥川龍之介の小説に取り上げられた、高浜虚子が高く評価し、山頭火に『いつも思うのは井月のことである』と言わしめた漂白の俳人・井上井月。

伊藤伊那男主宰の故郷である伊那の人たち80年かけて集めた1800もある句、逸話、日記の断片、聞き書きに基づく記録(ドキメンタリー)と再現(フィクション)構成された注目作品が今春、東京で公開される。

ちなみに、この映画の美術担当は銀漢俳句会同人の北澤一伯氏である。

井戸に映る月または四角の月から井月と名乗り、伊那谷の知識人に愛された井月は、伊那谷に入ってから一度も故郷に戻らなかった。

生涯に1800の句を詠み、明治20年(1887)臨終の床で筆を取り、辞世の句を残した井月は長い放浪の旅を終えた。享年66歳。

信州の伊那谷に、幕末から明治中頃までの30年間、家もなく家族もない、ここに一泊、あそこに二泊、三泊と農家に世話になり、お礼に家を寿ぐ俳句(発句)を残していった井月という放浪の俳人.

上映場所:「 ポレポレ東中野」 東中野駅から徒歩1分。

上映期間: 3月24日(土)~4月6日(金)電話 03-3371-0088

|

2012/4/16 撮影 椿が咲いていました。最大だそうです。民家にて。 TOKYO

500円硬貨と比較して下さい。大きさに感動、初めての撮影でした。

このお宅に咲いていた椿たちを特集しました。

次回からは1枚に致します。

写真は定期的に入れ替わります。

班色の椿でした。

花言葉 「理想の愛」「謙遜」

(赤)「控えめな愛」「気取らない美しさ」

(白)申し分のない愛らしさ」「理想的な愛情」「冷ややかな美しさ」

ご挨拶 入会案内 句会案内 銀漢亭日録 行事案内(2012)

|

![]() 4月号 2012年

4月号 2012年