伊藤伊那男作品

鱧の皮 伊藤伊那男

大粒の雨が田を打つ半夏生

一滴の雨が散らせるあめんばう

鱧の皮刻み市井にうづもるる

ぽつくりの音が路地より祭鱧

鰺鮓を買ふ観音の見ゆる駅

生き鰺の瞠目のまま三枚に

すててこを脱ぎてペンキの富士仰ぐ

水鉄砲に撃たれふるさと他郷めく

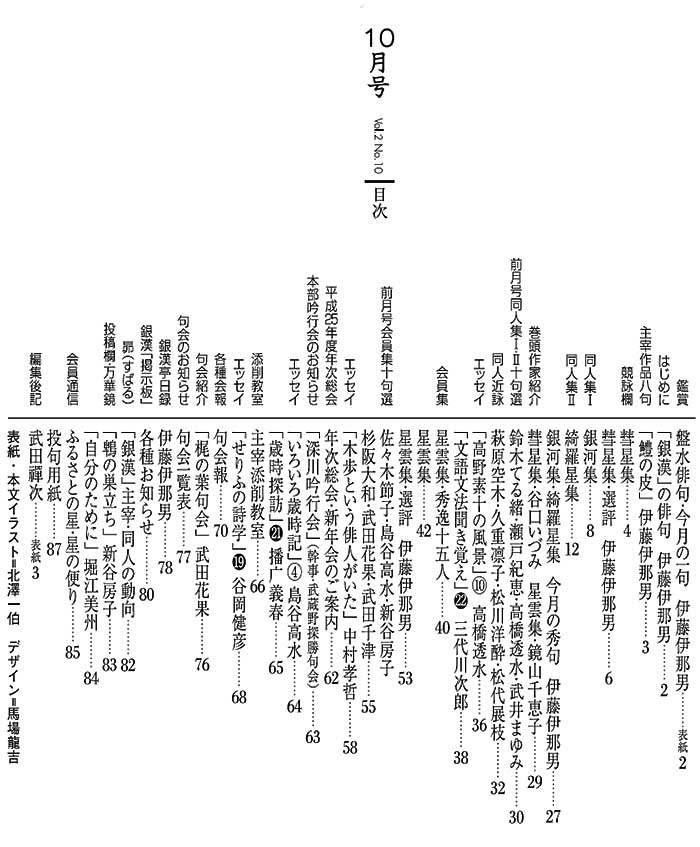

今月の目次

銀漢俳句会・10月号

銀漢の俳句

伊藤伊那男

沢木欣一の沖縄

今年も夏休みを沖縄で過ごした。孫が沖縄の世界遺産巡りを夏休みの自由課題にしたいというので、城址・御嶽(うたき)など九つの遺跡を全部廻った。沖縄には到る所に御嶽・拝所(うがんじょ)がある。

今回訪ねた久高島などは特に濃厚な霊気を保っているようだ。古宇利島には人類発祥の地という伝承があり、アダムとイブの逸話とそっくりな話も語り継がれている。御嶽信仰は何処から来たのか、強烈な太陽光と時折上空を過る軍用機の爆音と泡盛に混濁した頭でぼんやり考えたが、よく解らない。旅の途次『おきなわルーツ紀行――沖縄ユダヤ紀行』などという危ない本をつい買ってしまい読み耽ったりした。

今帰仁(なきじん)城跡に立つと、沢木欣一の句碑のある辺戸岬が遠望できる。私は沢木欣一に直接教わることはなかったが、師の皆川盤水が「風」の有力同人であったので、師系である。句集の中では『沖縄吟遊集』が好きである。社会性俳句を標榜し、一世を風靡した欣一は、その後写生俳句に転じた。〈秋晴の空気を写生せよと言ふ〉などは象徴的である。

さて『沖縄吟遊集』についてであるが、昭和43年7月、沢木は沖縄夏季認定講習会の講師として派遣され、名護、那覇に一ヶ月間滞在した。まだ復帰前のことである。講義の合間を縫って精力的に島内を駆け巡ったという。『俳句の基本』には

『正直なところ、私は沖縄にふりまわされ、くたくたになって旅から帰った。珍しいだけ、印象のナマの強さだけでは俳句にならない。自分の中でパン種がふくらむ必要がある。現地で30句以上は作ったが、句集に収録したのは〈日盛りのコザ街ガムを踏んづけぬ〉の一句にすぎない……』

と書き残している。

その沢木欣一が沖縄の旅から丸五年を経て一気に書き下したのが『沖縄吟遊集』である。

|

盤水俳句・今月の一句

自然薯掘り籔の匂ひを持ち帰る 皆川盤水

先生の少年期の遊び場であった白水阿弥陀堂近くの某氏邸に句碑がある。「籔の匂ひ」が眼目で、日と山の匂いを一緒に持ち帰った薯掘りの様子が鮮明だ。初期の句に〈自然薯を掘り来し父のすぐ酔ひぬ〉があるが、父上が自然薯掘りの名人であったという。「すぐ酔ひぬ」に初老の父の人物像が浮き上がる。掲出句も父上か。私事だが1回だけ自然薯掘りをした。力と技と、集中力と注意力と忍耐力が必要で、10分程で道具を放り出した。

(昭和51年『板谷峠』所収) |

彗星集作品抄

伊藤伊那男選

七夕の竹幼子の丈に伐る 中村 紘子

庭石の音を上げるまで水を打つ 杉阪 大和

如何しても隅が好きなり浮いて来い 谷口いづみ

朝の鵜を宥むる腕の火傷痕 大河 内史

あめ玉の元素結合めきて梅雨 こしだまほ

川床涼み風に吹つ飛ぶ箸袋 山田 康教

縁日や金魚の破る紙の数 相田 惠子

阿夫利嶺の肩閃けりいなつるび 久重 凛子

夜が嘆く月下美人にじらされて 本庄 康代

真似できぬ父の一つにパナマ帽 畔柳 海村

遣り直しできぬ人生浮いて来い 白濱 武子

とんばうに叩かれてまた水眠る 堀切克洋

蜘蛛の囲に捕り物あとのやつれかな 唐沢 静男

滝壺に水のからめる音の落つ 山田 鯉公

死んでゐるいのちを生きる水中花 本庄 康代

落城の謂れ書読む木下闇 五十嵐京子

掬ひ来し金魚を葬る赤シャベル 中野 智子

木の実降る無声映画のごと静か 松田 茂

風死して浪速の夜となりにけり 中島 凌雲

虫送り炎立たせる村境 飯田眞理子

彗星集 選評 伊藤伊那男

七夕の竹幼子の丈に伐る 中村 紘子

あたたかな目差のある句だ。解説の必要の無い明快な句である。家庭であるのか、保育園であるのか、ともかく幼児の手の届く高さ、視線の高さに切ってきたという。七夕竹の丈をこのような発想で詠んだ句は珍しいように思う。その一つの発見を実に平明に淡々と詠んだところがいい。

|

庭石の音を上げるまで水を打つ 杉阪 大和

発想の柔軟な句である。庭石という生命を持っていない物質が「音を上げる」という。こうした比喩は常識や固定観念に縛られていては出て来ないものだ。もちろんその比喩が的を射ていなくてはならない。その点では、いつもより念入りに「これでもか!」という位打水をした様子が鮮明な画像として読み手の網膜に焼き付けられるのである。

俳句表現の幅を広げる一つの手法として学ぶところがある。 |

如何しても隅が好きなり浮いて来い 谷口いづみ

| 「浮いて来い」・・・浮人形の一種で、中原道夫が<俳諧は屁のやうなもの浮いて来い>と詠んで、若干の物議を醸しながら広まったように思う。さてこの句、癖のある浮いて来いなのだろう。浮き上るときどうしても同じ隅を選ぶように浮いてくるのだ。すると、自然に、こんな人もいるなあ----という連想が及ぶ。どんな場面でも隅にいる人。物を詠んで、人の性癖の寓意に及ぶ・・・二重性の面白さ。 |

朝の鵜を宥むる腕の火傷痕 大河 内史

| 先般の長良川鵜飼吟行の折の嘱目であろう。翌朝の鵜匠の家。早朝から餌を与えたり鵜の体調の確認をしているのであろう。「宥むる」に鵜匠と鵜の密接な関係がよく出ている。鵜匠の腕に昨夜の鵜篝の火傷痕を見て臨場感が出た。 |

あめ玉の元素結合めきて梅雨 こしだまほ

科学元素はそれ以上には分解し得ない物質のことだという。よく薬品の広告などで丸が繋がった記号などがあるが、

そのイメージかもしれない。梅雨時の湿気で飴玉がくっつき始めたのであろう。その結合の様子を詠み取ったのだが、独自の感性である。発見のある句。 |

川床涼み風に吹つ飛ぶ箸袋 山田 康教

| 京都の先斗町沿いの鴨川に張り出した露天の座敷が川床(ゆか)。東山を借景にして川音に涼もうという仕掛け。一見風雅であるが体験者として言うと、実は暑い。この句ではいきなり強風に合った様子。風雅とは辛いものだ。 |

縁日や金魚の破る紙の数 相田 惠子

阿夫利嶺の肩閃けりいなつるび 久重 凛子

| 端正な山容だけに「肩閃けり」がいい。雨乞の山である。 |

夜が嘆く月下美人にじらされて 本庄 康代

| 「夜が嘆く」はなかなか出ない表現。艶冶と滑稽が交る。 |

真似できぬ父の一つにパナマ帽 畔柳 海

| 父の時代は帽子が日常的で皆似合っていたものだ----。 |

とんばうに叩かれてまた水眠る 堀切 克洋

| 蜻蛉の尾に乱れた水面を捉えた。「眠る」に表現力の高さ。 |

蜘蛛の囲に捕り物あとのやつれかな 唐沢 静男

| 蜘蛛の囲の修羅場の様子・・・「やつれ」の斡旋が技倆。 |

滝壺に水のからめる音の落つ 山田 鯉公

| よく観察した。水でなく「音」を主役にして成功した。 |

死んでゐるいのちを生きる水中花 本庄 康代

落城の謂れ書読む木下闇 五十嵐京子

| 木下闇の季語の斡旋が効いて落城の悲劇が浮き彫りに。 |

掬ひ来し金魚を葬る赤シャベル 中野 智子

| ちょっと前に夜店で掬った屑金魚であることに味わい。 |

木の実降る無声映画のごと静か 松田 茂

風死して浪速の夜となりにけり 中島 凌雲

| 夏の夜の「凪」の様子だけを詠んだ。「浪速」が動かない。 |

虫送り炎立たせる村境 飯田眞理

| 村はずれで大きく変化する炎・・・目の効いた写生句。 |

銀河集品抄

伊藤伊那男選

杖として四万六千日の傘 飯田眞理子

水無月の田へ静かなる水の音 池田 華風

蟻地獄空打ちの砂飛ばしけり 唐沢 静男

浅間仰ぐ六里ヶ原の夏つばめ 柴山つぐ子

灯といへば宿の灯ばかり河鹿聞く 杉阪 大和

月山のかがやき返すさくらんぼ 武田 花果

大西日二十六聖人炎の中へ 武田 禪次

一人また壁にぶつかる昼寝の子 萩原 空木

天の川横たふ湖国ねむらせて 久重 凛子

明易のこむら返りといふ目覚め 松川 洋酔

湯引き鱧絢爛に身をひろげたり 三代川次郎

腰越に腹臓もなき鰺を干す 屋内 松山

綺羅星集作品抄

伊藤伊那男選

絡みつく風を解きて夏柳 有澤 志峯

浮き上がる鵜の目の奥の海の青 飯田 子貢

城山の闇立ち上がる鵜舟かな 五十嵐京子

嫁がせて一人胡瓜を揉む夜かな 伊藤 庄平

朝顔のひとつしをれて二つ咲く 伊藤 政三

席入りを待つひぐらしのひとしきり 梅沢 フミ

花よりも大き雨つぶ花南天 大河内 史

母の日の母もう何も欲しがらず 大溝 妙子

安き死の叶ふや友と新茶汲む 大山かげもと

蕗の葉をひる返す風遠汽笛 小川 夏葉

失なひし音戻り来て夏の街 尾﨑 尚子

竹婦人あふむけとも横向きとも 小野寺清人

ラムネ抜く音は空爆にも近し 片山 一行

バルト海巡り白夜の裾にゐる 我部 敬子

願ひごと七夕笹の青きうち 神村 睦代

瓜揉むや厨の風が書斎まで 川島秋葉男

ぬれてをり竹の皮脱ぐそのあたり 北澤 一伯

花茣蓙を手にをちこちの祖母の午後 朽木 直

老鶯の両の岸より沈下橋 畔柳 海村

宮入のなかなか入らぬ神輿かな こしだまほ

泣き虫の姉の嫁入り梅雨晴間 小滝 肇

甚平や老班かくれなき腕 權守 勝

閑古鳥寄り道といふ生き方も 佐々木節子

冥界は遠くて近し曼珠沙華 笹園 春雀

夏草の沖国分寺国分尼寺 島谷 高水

水底の陰も泳ぎてあめんばう 新谷 房子

あと三日たてば祭の京の風 末永理恵子

箱庭に錻力の如露の雨来る 鈴木てる緒

木洩れ日の数ほどゆれて小判草 瀬戸 紀恵

雷鳴の一夜を案じ子の電話 高橋アケミ

真昼間の退屈さうな金魚売 高橋 透水

青梅雨に鎮もる天下布武の町 武井まゆみ

焼き鮎のあはれ白き歯嚙み合はす 竹内 松音

この庭もこの夏萩もかたみなる 武田 千津

全集の揃はぬままに黴きざす 多田 悦子

目で合はす祭囃子の音はじめ 多田 美記

鵜飼明けいのちも色も流さるる 田中 敬子

偉大なる同志目瞑る街白夜 谷岡 健彦

島がくれゆく船いくつ明易し 谷川佐和子

あめんばう南都の塔の影にのる 谷口いづみ

楽屋口鬼灯市の鉢届く 塚本 一夫

百八のきざはし暗し梅雨の蝶 中野 智子

疲れ鵜に己が来し方行方かな 中村 孝哲

父母の忌や妻は汗とも涙とも 藤井 綋一

うつし世にしばしいとまの昼寝かな 堀内 清瀬

鵜篝の零るる舟の長さほど 堀江 美州

父の日や残るキセルの叩き傷 松代 展枝

淀川の渦の数ほど蚊喰鳥 無聞 齋

子別れの頃の鴉の夜を鳴く 村上 文惠

何事の無きことも憂し夕端居 村田 郁子

はるかより波の起き継ぐ花とべら 村田 重子

蠅捕蜘蛛点より点を跳びにけり 山田 康教

思ひ出すごとく風呼ぶ鉄風鈴 山元 正規

涼しさや庭の箒目乱れなく 吉沢美佐枝

居酒屋の暖簾の奥の渋団扇 吉田千絵子

父の本また黴臭きまま仕舞ふ 脇 行雲

銀河集・綺羅星今月の秀句

伊藤伊那男

杖として四万六千日の傘 飯田眞理子

歳時記によっては「鬼灯市」の副季語として掲載されているが、浅草寺の四万六千日の行事に合わせて、その境内を借りて鬼灯市が開かれるのであり、四万六千日を主季語と見るべきであろう。それはさておきこの季語だけで九音を消費するのであり、残りは八音。句の上下に杖と傘を配して仕上げたその技術には舌を巻くしかない。なおかつ梅雨明け直前の不安定な季感を十分捉えているのである。

|

月山のかがやき返すさくらんぼ 武田 花果

さくらんぼの収穫の頃、山形県東根に盤水先生の句碑が建立され、その句碑開きに参加した思い出がある。肝煎りは佐藤さんといって、佐藤錦の生みの親の縁戚の方であった。月山は寝そべっている牛の背中のような稜線を持ち、夏にも雪を残す霊山。手に取ったさくらんぼに月読の神の山が耀き返す。句は地霊をそっくり組み込んでおおらかな仕立てとなった。盤水先生が手を打って喜びそうな句だ。

|

一人また壁にぶつかる昼寝の子 萩原 空木

| 作者と私は信州伊那谷の保育園から一緒だった。必ず昼寝の時間があり、アイネ・クライネ・ナハトムジークの曲が流れると、パブロフの犬のように反応して寝落ちたものだ。句からそんなことを思い出した。「一人また」が楽しいところで、昼寝の句では類例のない視点が感じられる。 |

湯引き鱧絢爛に身をひろげたり 三代川次郎

| 鱧は祇園祭には欠かせない肴で「祭鱧」の言葉もある。骨切りの技が肝要で、湯に放てば花が咲くように反り返る。その様子を「絢爛に身をひろげたり」と!まさに絢爛な仕上がりの句。梅肉を添えたらもう・・・堪らない。 |

腰越に腹臓もなき鰺を干す 屋内 松山

| 鎌倉への入口、腰越で義経は無実を訴える書状を出すが、頼朝の怒りは納まらず、兄弟は決別する。その物語を題材にした句である。「腹臓もなき」には唸るほかない。同時出句の<鴨川の風の止り木鱧の皮>ともども、地名が動かないのだ。両句共地名俳句のお手本として記憶していい。 |

瓜揉むや厨の風が書斎まで 川島秋葉男

| 居酒屋を開いてから気付いたのは、瓜類が嫌いな人が多いことだ。胡瓜など、あの平凡な野菜が何故?と思うのだが、どうやらあの匂いに好悪が出るようだ。この句は逆に胡瓜好きの作者であろう。瓜揉みの匂いが部屋を隔てて書斎に届く。瓜のほのかな匂いをさらりと捉えたうまさ。 |

ぬれてをり竹の皮脱ぐそのあたり 北澤 一白

繊細な感覚と確かな視覚を思わせる句だ。さすがに画家のまなざしである。竹の皮が自然に剝がれるその節目の部分に湿りが残っているというのだ。写生句の見本のような句で、作者の感情など一切加えていないところが潔い。人間の小賢しい個性など天然の妙の前では木端微塵である。

|

夏草の沖国分寺国分尼寺 島谷 高水

武蔵国の国分寺、国分尼寺跡を詠んだのであろう。今でも清流の湧くはけの下にあり、古代人の土地の選択は勝れていると思う。寺跡は発掘され整備されているが、今夏草がほしいままに茂っている。その様子を「夏草の沖」と詠み取ったのが見事。一言で情景を摑み取った。名詞だけの句。

|

目で合はす祭囃子の音はじめ 多田 美記

うまい句だなと思う。祭囃子のスタートを目で合図し合ったという。山車の中の狭い空間であったのかもしれない。

練習を重ねたといっても、仕事の合間を縫っての俄仕立の囃子方である。祭の始まりを告げる音のはじめの緊張感を切り取って鮮やか。囃子方の真摯なまなざしを真摯な目で捉えた。.

|

その他印象深かった句を次に

蟻地獄空打ちの砂飛ばしけり 唐沢 静男

大西日二十六聖人炎の中へ 武田 禪次

天の川横たふ湖国ねむらせて 久重 凛子

バルト海巡り白夜の裾にゐる 我部 敬子

竹夫人あふむけとも横向きとも 小野寺清人

花茣蓙を手にをちこちの祖母の午後 朽木 直

宮入のなかなか入らぬ神輿かな こしだまほ

泣き虫の姉の嫁入り梅雨晴間 小滝 肇

冥界は遠くて近し曼珠沙華 笹園 春雀

真昼間の退屈さうな金魚売 高橋 透水

青梅雨に鎮もる天下布武の町 武井まゆみ

全集の揃はぬままに黴きざす 多田 悦子

楽屋口鬼灯市の鉢届く 塚本 一夫

星雲集作品抄

伊藤伊那男・選

五月雨やここより駆けし天下取り 中村 湖童

冷酒や酔うて測りし運不運 滝沢 咲秀

神鶏のまづ来て茅の輪くぐりけり 杉本アツ子

前倣へ横へ倣へのさくらんぼ 鈴木 淳子

ヒロインの面みな笑ふ夜店かな 中村 紘子

蜘蛛の子の散りゆく千手観世音 鈴木 廣美

泡の数ほど夢ありし日のソーダ水 相田 惠子

てきぱきと終へる水仕や星涼し 有賀 稲香

陶枕の唐子のくにに寝落ちけり 隈本はるこ

水喧嘩あの婆も逝き母も逝き 宮内 孝子

初蝶を追ふ幼子の後を追ふ 柊原 洋征

雀らの口々に告ぐ梅雨の明け 影山 風子

霧吹きて迎へる客や釣忍 白濱 武子

滝しぶき風のかたちをあらはにす 本庄 康代

炭坑節なれば輪に入る渋団扇 大野 里詩

秋うらら天まで届け肩車 大野田好記

託すこと忘れて茅の輪二度くぐる 尾崎 幹

畑仕事キャベツの葉もて水を飲む 黒岩 清女

日盛りや影曳きつれし観覧車 佐々木終吉

さまざまな芽の出て梅雨の堆肥かな 鈴木 踏青子

東京の地下に黴ゐる銀座線 坪井 研治

風鈴の不揃ひの音の寝苦しく 橋本 行雄

蜜豆の暗部へ匙を差し込めり 福田 泉

黒南風や十円で買ふ「罪と罰」 保谷 政孝

父の日の口べた同士杯交はす 森濱 直之

うすものやこころのとがり隠し得ず 渡辺 花穂

冷酒や平凡の日々有難く 秋元 孝之

光ごと並ぶや箱のさくらんぼ 穴田ひろし

水打ちて俄に風の筋を知る 荒木 万寿

先達の背なの大きさ山登る 飯田 康酔

駄菓子屋にラムネの音の鬼子母神 市毛 唯朗

立葵ゆかしく薫る塀の内 伊藤 菅乃

胡瓜もみ妻に伝はる母の味 今村八十吉

パレットに深緑溶かす沢の水 上田 裕

原発反対民の烽火を真夏日に 植村 友子

肩の痣見せ合ふ男祭あと 榎本 陽子

梅雨の蝶こやみになればもつれけり 大木 邦絵

老いてなほ母の好物胡瓜もみ 大西けい子

あめんぼにぶらさがつてゐる地球かな 大西 真一

真先にさんざめく子の海開き 岡村妃呂子

裁ちかけの浴衣残りし母の部屋 小坂 誠子

尺蠖の枝になりきり糞こぼす 鏡山千恵子

手花火の兄がしやがめば妹も 笠原 祐子

風待月花の便りを待ちわびて 梶浦芙美江

朝顔の花らふたける雨上がり 桂 説子

かぶと虫一本勝ちの巴投げ 金井 茂芳

ぜんまいを身ぬちに撓め兜虫 上條 雅代

風鈴にみちのくの風聞きをりぬ 亀田 正則

再びの青春ありつ賢治の忌 唐沢 冬朱

ああ言へばこういふ母や七変化 来嶋 清子

送り梅雨返り梅雨みな梅雨の内 黒河内文江

甲斐駒に茜雲浮く蛇笏の忌 小池 百人

なまけ鵜に目配り捷く手縄引く 小林 雅子

帰省子の言葉交さず奥二階 阪井 忠太

夏霧のカーテンをひく夜の駅 佐藤かずえ

子燕の頭が動く幾羽かな 佐藤さゆり

いかづちや皿洗ひつつ遣り過す 三溝 恵子

烏瓜闇夜に開き闇隠す 島 織布

恋となる一歩の距離や星祭 島谷 操

家系図の折り皺深く土用干 清水佳壽美

古の雅伝へて鉾の列 鈴木 照明

桐咲くや今も昔も父母の家 角 佐穂子

しぶくたび笑ひ弾ける水遊び 住山 春人

瞬きが我が身労ふ天の川 曽谷 晴子

日焼の子持ち帰り来る日の匂ひ 武田真理子

蚊帳吊りて戸締りもせず里の家 竹本 治美

どくだみの取りし後からまた新芽 竹本 吉弘

栗の花笑ふが如く雨の中 田中 寿徳

手をつなぐ双子姉妹やさくらんぼ 多丸 朝子

紫陽花の雨を含みて地に伏しぬ 近松 光栄

真直ぐも迷路もありて蟻の道 津田 卓

秋の蟬仰向けなれど鳴き急ぐ 徳永 和美

陰膳に一つ加へる冷奴 戸田 礼子

端居して見果てぬ夢を語りけり 富岡 霧中

夜蟬なく朝に命果つべしと 中島 凌雲

一徹な顔で天牛とんで来る 中村 貞代

蛍火の二級河川の越えられず 南藤 和義

まなじりに稲の鋭き田草取 西原 舞

梅雨晴間高みに笑ふ鬼瓦 萩野 清司

青梅を拾ひて夜の深さ知る 長谷川千何子

朝風に夜干しの梅の光りたる 花上 佐都

咆哮の池をゆるがす牛蛙 原田 さがみ

首上げてくちなは泳ぐにはたづみ 播广 義春

笙の音の杜に流れて田植祭 藤田 孝俊

眼裏の冥きと思ふ白夜かな 堀切 克洋

十薬の匂ひが知らす雨上がり 松下美代子

故郷は枝をたわわに柿の秋 松田 茂

真つ新に翻つてゐしヨットの帆 松村 郁子

吊橋を渡れば不意の蟬しぐれ 家治 祥夫

鳩時計錘りをおろす夏館 安田 芳雄

滴りに喉より心癒されぬ 矢野春行士

群青の空へ噴水風と化す 山口 輝久

母からのいはれを守る半夏かな 山﨑ちづ子

推敲に紙魚の跡ある遺稿かな 山下 美佐

知恵の輪のとなめとなりぬ糸とんぼ 山田 礁

流木の朽ちるに殖ゆる海酸漿 山田 鯉公

ゆすら梅手入れ上手な友の庭 吉田 葉子

新タワーゆかしき駅名奪ふ夏 和歌山要子

星雲集 今月の秀句

伊藤伊那男

五月雨やここより駆けし天下取り 中村 湖童

先般長良川鵜飼吟行の折の句。岐阜城の天守閣から私もこの風景を見た。前書に「岐阜城」とあるが「ここより」の措辞の臨場感がいい。そう言えば新田次郎に『梅雨将軍信長』があるが、桶狭間の戦は梅雨に導かれ勝利を得、本能寺の変もまた梅雨の最中であったという。同時出句の〈幾曲りして通さるる夏座敷〉も季語の本意を突いた佳品。

|

神鶏のまづ来て茅の輪くぐりけり 杉本アツ子

| 出来上った茅の輪をまっ先に潜ったのは神主でも氏子でもなく近くにいた神鶏。その予期せぬ行動を捉えたところが句の眼目。「あっやられちゃった・・」という氏子の声も聞こえてきそうで、読後に計らいのないおかし味が残る。 |

ヒロインの面みな笑ふ夜店かな 中村 紘子

| 夜店の面売場にはアニメ映画の主役が並ぶ。様々なヒーロー、ヒロインがいるが、ヒロインの方は皆ほほえんでいるのだという。言われてみれば確かに確かに・・癒し系の笑顔が揃っているのだ。人が気付かなかった夜店での発見。 |

泡の数ほど夢ありし日のソーダ水 相田 惠子

| 字余りだが、あまり気にならずに読んだ。私位の年齢になると今から抱く夢はほとんど無い。どんな仕事を選ぶか、恋は、家は、旅は、収入は、趣味は・・ああ、戻ってこない日々への詠嘆。それにしても「泡の数ほど」は欲張り。 |

てきぱきと終へる水仕や星涼し 有賀 稲香

| 「てきぱき」はいかにも常套語で、俳句で生きることは稀なのだが、この句では効果的だ。暑さにめげることなく手早く活動する様子が如実である。下五の「星涼し」が大きな役割を果して、一日の終りの充足感が伝わってくる。 |

水喧嘩あの婆も逝き母も逝き 宮内 孝子

句会で廻ってきた時は、そのあまりに土俗的雰囲気に採りそびれた句。あとから見ると不思議な味わいを持つ句である。夜っぴいて水番をしていた婆や母だったのであろうか。深沢七郎の小説の場面にでも出てきそうな人物像である。

|

雀らの口々に告ぐ梅雨の明け 影山 風子

一読、心を和ませてくれる句である。梅雨明けを雀たちが教えてくれたというのだ。「口々に告ぐ」がうまいところで、あっちからもこっちからも聞こえてくる。童話的な仕立てで人間と雀が同じ位置に共生しているところがいい。

|

託すこと忘れて茅の輪二度くぐる 尾崎 幹

あるあるっ、こんなこと。願い事を考えてきたのに、行列に紛れている内に忘れて潜ってしまった。それが心残りでもう一度行列の後につく。そこはかとないユーモアだ。

|

畑仕事キャベツの葉もて水を飲む 黒岩 清女

| 確か嬬恋村の農家でキャベツを栽培されている方だ。収穫作業の中、剝いた一番上の皮を拾って器にして渇きを癒す。生活実感がなければ絶対に作れない芯のある句。 |

さまざまな芽の出て梅雨の堆肥かな 鈴木踏青子

よく観察しているな、と思う。暖かく水分もたっぷりの季節の堆肥なので、色々な芽が出てくるのだ。取っても翌日にはもう新しい芽が・・。「さまざまな芽」の把握がいい。

|

東京の地下に黴ゐる銀座線 坪井 研治

この作者は東京の人目につかない風景を詠むのがうまい。銀座線は最も古い地下鉄だけに、確かに黴くさいことは私も感じていた。それを俳句に詠み取ったのだ。手柄!

|

父の日の口べた同士杯交はす 森濱 直之

| 私もそうであったな。母とはいくらでも話ができたのに、父とは・・。父の日に杯を交すが、さて次の話の継穂がない。愛情はたっぷりあるのだが。微妙な間柄を詠み取っている。 |

うすものやこころのとがり隠し得ず 渡辺 花穂

| 女性の心理が鮮かに詠み取られている句だ。鈴木真砂女が得意とした分野。更衣をしたあとの心の振幅。 |

その他印象深かった句を次に

秋うらら天まで届け肩車 大野田好記

日盛りや影曳きつれし観覧車 佐々木終吉

風鈴の不揃ひの音の寝苦しく 橋本 行雄

蜜豆の暗部へ匙を差し込めり 福田 泉

黒南風や十円で買ふ「罪と罰」 保谷 政孝

挿絵が絵葉書になりました。

Aシリーズ 8枚組・Bシリーズ8枚組

8枚一組 1,000円

第2回 銀漢賞作品募集

今月の季節の写真

12年10月25日撮影 珊瑚樹 TOKYO

12年10月25日撮影 珊瑚樹 TOKYO

花言葉 『負けず嫌い』

2012/10/25 更新

ご挨拶 入会案内 句会案内 銀漢亭日録 行事案内(2012)

|

![]() 10月号 2012年

10月号 2012年