伊藤伊那男作品

目借時

伊藤伊那男

風起こすほどの揺らぎの藤の花

入学の子をぶらさげる父の腕

しりとりのしりきれとんぼ目借時

夏立つや研ぎひとしほに槍・剣

本堂を燕のために開けておく

天城嶺の近々とあり蒸鮑

菖蒲湯や野心といふはもう失せて

神輿練る喧嘩の火種こぼしつつ

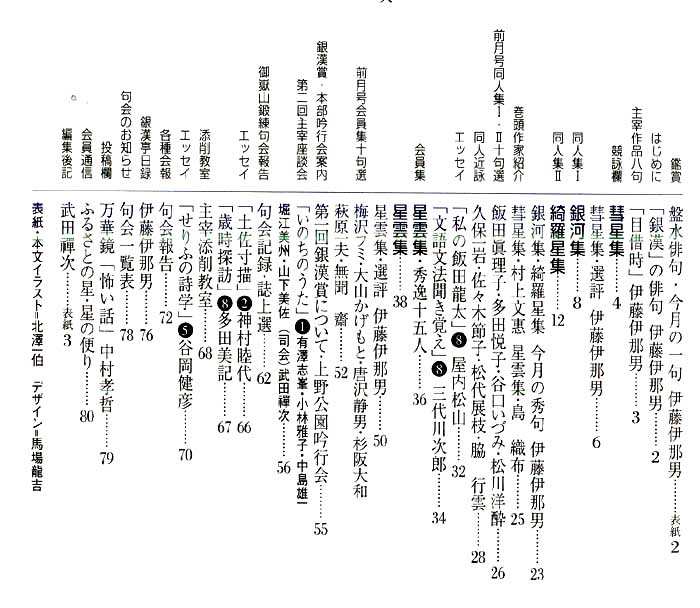

今月の目次

銀漢俳句会・8月号

銀漢の俳句

伊藤伊那男

――俳句の真実性・あれこれ――

私の初学の頃の思い出話を一つ。〈井月の墓どこからも雪解風〉という句を得て、しめた!と思い句会に出した。案の上高得点を得て幸せな時間であった。ところがそのあとの選評の中や親睦会の席で、墓はどこにあるのか、どんな形なのかなどを問われた。井上井月は私の郷里伊那谷を漂泊した俳人だが、当時の私にはぼんやりとした知識しかなかった。実は墓も訪ねたことがなかったのである。伊那谷の風景の記憶から勝手な想像で作ったのである。当時答えに窮して、冷汗をかきながら曖昧に口を濁した。写生に徹した大結社であったから「実は……」とはとても言えなかったのである。翌週であったか急いで帰郷しその墓に対面した。伊那と高遠をつなぐ高台に位置し、木曽山脈と赤石山脈の風がまともであった。ほぼ句の風景と一致していて胸を撫でおろしたのであった。この経験から俳句ではなるべく噓をつかないようにしている。

平安時代の36歌仙の一人、能因法師に〈都をば露とともに立ちしかど秋風ぞ吹く白河の関〉がある。この歌を得た能因法師は小躍りしたけれど、「待てよ」と考えたという。突然発表しても「本当に行ったのか?」と疑われることを恐れたというのである。そこで能因は半年ほど家に籠り、縁側で日焼けまでして、おもむろに歌合せに臨んだというのである。これはあくまでも逸話であるが、名句ができたからにはそれ位のことをしなくてはならないのだ。

席題句会などではどうしても空想に頼らざるを得ない場合がある。山口青邨が「若布」の題で作った〈みちのくの淋代の浜若布寄す〉については後云、淋代海岸周辺には若布の植生はないという異論が出た。ただし陸奥の風土を自家薬籠中の物にしている青邨だけに、切実な実感があり代表句として残った。

水原秋桜子に「自然の真と文芸上の真」という文章がある。虚子の「客観写生」は心情の吐露を避けて風景や事実だけを描写せよと言うが、秋桜子は風景描写の中に印象画風の抒情美を俳句に導入、現実の真実と文芸上の真実が異なるのは、文芸として自明の理であると主張した。この考えが秋桜子の手を離れて、無季容認、定型の否定、反権力、といわれる「新興俳句」へ三段跳びに繋がっていくのだが、そこがまた怖いところである。

|

盤水俳句・今月の一句

ふるさとの帰りもたさる盆鰹 皆川盤水

| 先生の育ったいわき市の小名浜港、茨城県になるが、近くの大津港、と鰹の水揚げ地である。この句で言う盆鰹は、戻り鰹のこと。黒潮に乗って遡上した鰹が、秋口になると丸々と太って南下する。盆休みで帰省した先生が鰹を一本土産に貰ったのである。この先生の郷里も、この春の大震災・大津波、そして福島原発の事故という三つの災厄を受けて痛ましい状況となった。ご存命であったらどんなに嘆かれたことか。盆鰹は郷里との絆だ。(平成19年作・句集未収録) 伊藤伊那男 |

彗星集作品抄

伊藤伊那男選

更衣風をつかんで袖通す 長谷川千何子

歓喜せる噴水の前待ち合はす 大野里詩

鍵盤の戻らぬままの梅雨時じめり 萩原一夫

緑陰を天蓋とする乳母車 伊藤政三

母の日の母に届かぬ文書きぬ 松代展枝

真直ぐに立つ薫風の木曽五木 山元正規

尺蠖の立ちては尺を確かめり 高橋透水

クレヨンに足らぬ一本春惜しむ 吉沢美佐枝

しばらくは田にひたされて余り苗 北澤一伯

蟻のぼる秩父一揆の寺しるべ 久保一岩

更衣二人称なき暮しにも 佐々木節子

段畑に人をちりばめ袋掛 松崎逍遊

春眠の扉いくつもくぐりぬけ 有澤志峯

風切つてまつさかさまに喧嘩凧 有澤志峯

白扇の時には箸に時に櫓に 鈴木てる緒

オルゴール止まりてよりの遅日かな 萩原一夫

母の日の母針穴を見てをりぬ 谷岡健彦

春日傘風の香りを折りたたむ 大溝妙子

鷹鳩と化して手に乗る一羽かな 飯田康酔

筍を抱へてキャデイー茂みより 島織布

彗星集 選評 伊藤伊那男

更衣風をつかんで袖通す 長谷川千何子

| 「風をつかんで」の把握が何ともよい!更衣らしい季感が横溢している句である。夏の風を包むように拳を握りしめてシャツの袖を通す。すがすがしい瞬間だ。一物仕立てで粘り強く作ったところがよいのであろう。それも、まさに着る一瞬を切り取ったのが手柄である。夏に向う作者の気概も伝わってくるように感じたものだ。 |

歓喜せる噴水の前待ち合はす 大野里詩

「噴水」のあの勢い、強弱の水の動きを「歓喜」と捉えた発想は今までに無かったのではなかろうか。水の動きを擬人化したのである。当然その擬人化の表現には作者の心の中の様子も投影している筈だ。つまり作者の「歓喜」する気持が背景にあるのだ。下五の「待合す」に集約していくのだが、久々に再会する大切な人への思いやりが噴水の動きと二重写しになっているのが眼目。

|

鍵盤の戻らぬままの梅雨じめり 萩原一夫

我々の世代の多くの家庭には使われないままのピアノがある。子供が小さい頃、習わせて、バイエルの一冊か二冊目のところまででそれ切り蓋を閉じたままに忘れられていくのだ。最初は年に一回調律に来て貰うのだが、それも途絶える。私の家のピアノも娘の家に移ったが、しばらくした後、蓋の上が荷物置場になっている。さてこの句、へこんだままの鍵盤だから相当ひどい。「梅雨じめり」には季感に加えて、作者の心の襞も表現されているようだ。

|

緑陰を天蓋とする乳母車 伊藤政三

| 私は俳句に「乳母車」や「車椅子」が出てくると、たいがいは採らない。実感を伴わない句が多いからである。取って付けた取合せに終るのが大半である。だがこの句は採った。というのは乳母車に必然性があるからだ。緑陰に逃げ込んだ乳母車、その緑陰を「天蓋」と見立てた手柄。 |

母の日の母に届かぬ文書きぬ 松代展枝

| 悲しい句だな。免れ難き人の世の節理とはいえ、母はいない。そういう人には母の日はとりわけ悲しいものだ。自分が母になっていればなおのこと感慨を濃くするのであろう。母の日にふと母に手紙を書こうと思う。幼かった頃の無償の愛、若い頃の励ましと叱咤‥‥•そんなことに対して感謝の気持が泉のごとく湧き上がってくる。心の中で書いたのかも知れぬが、ともかくその手紙はもう届かない。 |

真直に立つ薫風の木曽五木 山元正規

木曽五木とは檜•椹•ねずこ•檜葉•高野槇。江戸時代は「木一本首一つ」と厳しい保護をとった。「真直に立つ」という一見平凡とも思われる言葉が何と爽やかなことか。

|

尺蠖の立ちては尺を確かめり 高橋透水

よく対象をみている句だ。尺のリフレインが効果的。

クレヨンに足らぬ一本春惜しむ 吉沢美佐枝

季語の斡旋が的確で抒情が深い。足らぬのは黄色かな?

しばらくは田にひたされて余り苗 北澤一泊

そのあと苗は捨てられるのか、一抹の哀感が漂う。

蟻のぼる秩父一揆の寺しるべ 久保一岩

蟻の動きに困民党の人々の影が重なる。物に語らせた。

更衣二人称なき暮しにも 佐々木節子

対話する相手がいない。そこはかとない諧謔の表現。

段畑に人をちりばめ袋掛 松崎逍遊

景が鮮明である。一気に仕上げる袋掛の様子の臨場感。

春眠の扉いくつもくぐりぬけ 有澤志峯

春眠とはいえ俗事から逃げられぬ。季語を逆手に取った。

風切つてまつさかさまに喧嘩凧 有澤志峯

あとから名前を聞いたらこの作者。写生句?自画像?

白扇の時には箸に時に櫓に 鈴木てる代

落語家の扇子であることが解る。白扇で隙を突かれた。

オルゴール止まりてよりの遅日かな 萩原一夫

次第に音が緩んで止まる。遅日が更に深まっていく。

母の日の母針穴を見てをりぬ 谷岡健彦

年老いてゆく母への哀切の気持がしみじみと伝わる。

春日傘風の香りを折りたたむ 大溝妙子

香りという摑めないものを畳む。機転の効いた句。

鷹鳩と化して手に乗る一羽かな 飯田康酔

中国伝説の節気を生かした。遊びの極至、機略の句。

筍を抱へてキャデイー茂みより 島織布

ゴルフをしながらこんな句を作ってしまうのは憎らしい。

銀河集作品抄

伊藤伊那男・選

すんなりと言へぬことあり豆の 飯飯田眞理子

新茶淹れ部屋あらたまる心地かな 池田華風

遠足の声の片寄る天守かな 唐沢静男

潮の香は父の香に似し焼鮑 久保一岩

祭待つ提灯の油脂濃く匂ふ 柴山つぐ子

残花には残花の盛りありにけり 杉阪大和

豆ごはんはないちもんめの子ら散りて 武田花果

玉一つ解ければ仔猫三匹に 武田禪次

初蝶やピアノに朝の窓明り 萩原一夫

櫂の音淡海の朧深くせり 久重 凛子

一湾に秀先をそろへ春の潮 松川洋酔

豆飯や賑やかなりし頃をふと 三代川次郎

野に歌へば紋白蝶がタクト振る 屋内松山

綺羅星集作品抄

伊藤伊那男選

母の日や独り居の母引き取りて 青木志津香

深入りはせぬ仲久し冷奴 伊藤庄平

月見草見ゆるだけ戸を開けておく 梅沢フミ

風薫る義賊侠客毒婦にも(回向院) 大溝妙子

居間廊下拭き清めたる昭和の日 大山かげもと

箒目に落ちしばかりの紅椿 小川夏葉

京三条たどり着きたり冷やつこ 尾崎尚子

新茶嗅ぐときひそやかな眩暈かな 片山一行

氷川丸へとお揃ひの夏帽子 我部敬子

絵の具箱あけたるままに立夏かな 神村睦代

不細工な仔猫が吾になつきけり 川島秋葉男

自転車のベルで呼び合ふ街薄暑 朽木 直

ゆりの木のてつぺん高し梅雨明ける 畔柳海村

つばくらめかごめかごめの輪をひくく 小滝 肇

韋駄天の正子旧居へ道をしへ 權守勝一

栃咲くや羽音きします山鴉 佐々木節子

風立てば罌粟のはなびらいとけなく 笹園春雀

鮨桶や家族十人ありし日の 筱田 文

猫の子の尻ごと尻尾振りにけり 島谷高水

葱坊主昭和の子等も老いにける 新谷房子

麦飯に育ち華甲となりにけり 鈴木てる代

葉桜の大和言葉を聴いてをり 高橋透水

頁繰ればさつきの紙魚に会ひにけり 武井まゆみ

名にひかれ求めしよりの風知草 武田千津

名は知らぬいつもの写真屋遠足に 多田悦子

調律師来てゐるらしき窓若葉 多田美記

瀬田川の柳に烟るカヌーかな 田中敬子

水音の枕に近く明易し 谷川佐和子

豆飯や聞こゆる筈もなき汽笛 谷口いづみ

あとがきのやうに咲き満つ残花かな 中村孝哲

中村孝哲大利根に葭切の声底知れず 花里洋子

姉吹けば弟追ひぬしやぼん 玉藤井綋一

稲の花検分祢宜の歩のしかと 松浦宗克

泣き虫の跡取りに揚ぐる鯉幟 松代展枝

猫の子ら手提げ籠からわらわらと 無聞齋

さびしさに遠廻りして夕長し 村上文惠

はらからの集ひ来し夜や月凉し 村田郁子

東にやませ吹くなと祈る日々 村田重子

宇治の風ほぐしつつ汲む新茶かな 山元正規

綾取りの川に浮かせる春の月 吉田千絵子

春愁ふ何もせぬ日と決めてから 脇 行雲

銀河集・綺羅星今月の秀句

伊藤伊那男

新茶淹れ部屋あらたまる心地かな 池田華風

| 昔ヨーロッパに渡った緑茶には砂糖を入れて飲んでいたそうだ。その内輸送中に自然発酵した緑茶が紅茶となり、そちらの方が好まれていく。新茶を愛でるのは日本人の独特の嗜好であろう。新茶の偉力はすごい!その季節には何だかそわそわするものだ。「部屋あらたまる心地」——日本人ですね。緑茶好きの私には嬉しい句だ。 |

櫂の音淡海の朧深くせり 久重凛子

うまい!うますぎる!現実の風景を越えてしまった句で、そこがうますぎるという意味。もう現代には存在しない仮想の景ともいえよう。ゆったりと櫂を繰る音が朧を「深く」する。静かな湖面を囲む比良も比叡も、三上山と遠くの鈴鹿も伊吹も朧の中。それが次第に濃く滲んでいく。墨絵の濃淡の技法がそのまま句に投入されたようだ。

|

豆飯や賑やかなりし頃をふと 三代川次郎

| 豆飯はこういう感慨を呼ぶ食物である。慎ましい食物だがほんの少し日常生活に彩りを添える変化がそうさせるのであろう。父も祖父もいた大家族の頃の思い出。そして子育て中の頃のこと。そして時を経て妻と二人の生活。豆飯を食べる毎に家族に微妙な変化がある。ほのぼのとして少し悲しい。読後ふと涙ぐんでしまう。松川洋酔さんにも「捨て切れぬ父の箸箱豆の飯」があった。これにもほろりと涙。 |

深入りはせぬ仲久し冷奴 伊藤庄平

| 男の世界なのかもしれない。ずい分長いこと仕事絡みで付き合っていても、相手の家族関係などをお互いに知らない関係がある。あえて聞かないし、あえて語らない。しかしお互いに好意を持って接している。そういう関係もいいな。「冷奴」の真白なところが何とも印象を深くする。 |

麦飯に育ち華甲となりにけり 鈴木てる代

| 私は昭和24年生れ。10歳位までは麦飯が普通であったように思う。白米に混ぜて炊くのだが、重さの関係か、麦が上に浮く。「貧乏人は麦を食え」と言った総理大臣がいて物議を醸した事件もあった。その子供達も還暦へ。華甲は数へで61歳。「華」を分解すると61画。新谷房子さんに∧葱坊主昭和の子等も老いにける∨があった。ああ、昭和も遠くなりにけりだ。私も顱頂が薄くなった‥•‥。 |

葉桜の大和言葉を聴いてをり 高橋透水

| この発想には唸ってしまった。「大和言葉」‥••葉桜のそよぎに、よくもこんな表現が浮び出てくるものだ。意表を突かれた思いである。桜は日本人の心の根幹に咲く花、その桜が散ったあと、若芽がでたその僅かな間を葉桜という。ぞくぞくと葉を拡げる様子が、まるで大和言葉で喋っているようだと。脱帽! |

遠足の声の片寄る天守かな 唐沢静男

| 一緒に小田原吟行をした時の句だ。私は速く酒が飲みたくて城下の蕎麦屋に入ってしまったが、作者は天守に登り、この句を得た。まさに足で稼いだ句といえよう。海の方へ、あるいは箱根山の方へ、遠足の子供達の声が片寄る。四面が開け放たれている天守閣であるだけに、そのシンメトリーを破る子の動きと声が生きてくるのだ。うまい! |

不細工な仔猫が吾になつきけり 川島秋葉男

| 笑ってしまった。こうした思い出は皆の胸の内にある。不細工な猫だけに精一杯の愛嬌で勝負にでたのであろうか。わが家も、そういう不細工な猫を次女が拾ってきて十数年居着いた。一見真面目そうだけれど、遊び人(であった)のこの作者だけに人間界に通じる寓意性も含ませているかもしれない。島谷高水さんに∧猫の子の尻ごと尻尾振りにけり∨も観察が効いた佳品だ。 |

水音の枕に近く明易く 谷川佐和子

吉井勇に∧かにかくに祗園は恋し寝るときも枕の下を水が流るる∨の和歌がある。その俳句版のような句だ。品格のある詠みぶり。感覚鋭く微妙な季感を捉えている。

その他印象深かった作品。 |

潮の香は父の香に似し焼鮑 久保一岩

祭待つ提灯の油脂濃く匂ふ 柴山つぐ子

残花には残花の盛りありにけり 杉阪大和

豆ごはんはないちもんめの子ら散りて 武田花果

玉ひとつ解ければ仔猫三匹に 武田禪次

氷川丸へとお揃ひの夏帽子 我部敬子

頁繰ればさつきの紙魚に合ひにけり 武井まゆみ

名にひかれ求めしよりの風知草 武田千津

名は知らぬいつもの写真屋遠足に 多田悦子

あとがきのやうに咲き満つ残花かな 中村孝哲

豆飯や聞こゆる筈もなき汽笛 谷口いづみ

大利根に葭切の声底知れず 花里洋子

星雲集作品抄

伊藤伊那男・選

鮎つりの腰が流れを分けてゆく 滝沢 咲秀

大仏の視野の内なる孕み鹿 鈴木 廣美

水音の田毎に満ちて月おぼろ 杉本 アツ子

晩景のひとつに母の紫蘇畑 松崎 逍遊

鶯餅われに合はせて鳴いてみよ 谷岡 健彦

十薬の香にさらされて刈りすすむ 三溝 恵子

余震なほさざ波立ちて金魚玉 堀内 清瀬

清貧にそよぐ我が家の柿若葉 保谷 政孝

逃水や幸求むれば遠ざかる 堀江 美州

胎内のとほき記憶にゐる朝寝 こしだ まほ

薫風や梯子で詣づ磨崖佛 有賀 稲香

次々に土筆浮き出す野のめまひ 内山 寿子

閑かさや竹の箒に竹落葉 上田 裕

行合の風に弾める手毬花 中野 智子

遠郭公湯宿をつつむ暁けの靄 五十嵐 京子

若葉風義賊も猫も眠る墓 相田 惠子

豆飯の土の香りを懐しむ 秋元 孝之

遠足の列シグナルで塊に 穴田 ひろし

駒鳥の去れば瀬音の戻りけり 荒木 万寿

ゆくりなく残花に出あふ旅なかば 有澤 志峯

この星の流れ豊かや犬ふぐり 飯田 康酔

花何時か葉ばかりとなる日和かな 石垣 辰生

追ひかけて追ひかけられて双蝶 伊藤 政三

草餅を食ふ穏やかな昼下り 市毛 唯朗

ブーケ手に孫の門出や風薫る 今村 八十吉

向日葵のここぞとありし日暮かな 岩崎 由紀

葉桜となりゆく日々の余震かな 植村 友子

恙無く一日終りぬ夕牡丹 大木 邦絵

咲き初めて花の七曜はじまりぬ 大河内 史

緑立つ米寿迎へて父元気 大西 けい子

行先は風に託して糸とんぼ 大西 真一

おにぎりのよろこびさうな梅を干す 大野 里詩

雪渓の一滴大河へとつづく 大野田 好記

子らの髪風になびける立夏かな 岡村 妃呂子

衣更祖母の小袖の香もゆかし 小坂 誠子

母譲りの豆飯作り孫を待つ 尾崎 幹

内海の波にのりたる若布刈 鏡山 千恵子

蕗の筋ひたすらに剥く昼下り 桂 説子

梅漬けて妻の居場所のゆるぎなし 加藤 恵介

指先に実梅の固さ確かめり 亀田 正則

身の丈を知りて土筆の生れけり 唐沢 冬朱

心太こころのよこの腑におちる 北澤 一伯

まな板の音をかすかに大朝寝 北原 利正

親猫に舐められし子のよろけをり 柊原 洋征

燕の子顔より大き口開くる 黒岩 清女

朴の花全山に見る木曾の谷 黒河内文江

柏餅兄には遠き背の丈 小池 百人

山葵田の音まで清き流れかな 小林 沙織

母の日の無沙汰を詫びる夜の電話 小林 雅子

虫干しの着物の陰のかくれんぼ 小松 葵

風薫る川面に緩き水車 阪井 忠太

蒼空を突き刺すごとく朴の花 佐々木 終吉

土筆摘む遠近子等の弾む声 佐々木 美智子

かりんの花ひと夜の風に散りつくす 佐藤 幸子

新緑やハーレダビットソンと並走す 島 織布

真四角の窓いつぱいの夕焼かな 島谷 操

六甲の緑突き抜けペダル漕ぐ 清水 佳壽美

ピスタチオ剥けば青なる蝶の昼 白鳥 はくとう

筍を掘り裏山をぼこぼこに 白濱 武子

五月雨のなかに浮かびし日本かな 末永 理恵子

豆ご飯指三本の塩加減 鈴木 淳子

ふるさとの香りかすかに柏餅 鈴木 照明

若葉風手に受け思ひ書きつづる 角 佐穂子

青嵐正義の味方吾子駆ける 住山 春人

睡蓮の浮かぶ水辺に夕日さす 曽谷 晴子

子の下宿訪ひしは昔麦の秋 高橋 アケミ

かたくりや屈託のなき子の会話 武田 真理子

乳出よと産後の嫁に煮る虎魚 竹本 治

椎若葉ボール打つ音空に鳴る 田中 寿徳

衣更へて歩幅大きくなりにけり 多丸 朝子

添木して牡丹の重さ括りけり 近松 光栄

母と子の縺るる影や手鞠花 塚本 一夫

鯉幟下の子鯉のつまらなさう 津田 卓

なすび漬糠に釘足す母のゐて 坪井 研治

雷鳴に釣竿下げて土手走る 徳永 和美

終日を余震の心地春愁ひ 戸田 礼子

干し物を透かし薫風届きけり 富岡 霧中

鬱とした心開けり雨後の薔薇 中川 孝司

威勢てふものなき里の氷菓売 中島 雄一

捕はれて闇に角突く兜虫 中村 寿祥

踏切を一気に越ゆる御柱 中村 紘子

五月闇込み合つてゐる美容院 南藤 和義

矢のごとく胸に受けたるカーネーション 西原 舞

傾きて灰神楽立つどぢやう鍋 萩野 清司

眠られぬままに白夜の明けの星 橋本 行雄

一歩づつ遠く離れつ潮干狩 長谷川 千何子

春泥に朝一番の轍あり 花上 佐都

老鶯の沼面に声の荒あらし 原田 さがみ

鳴き声をたよりに探す揚げ雲雀 播广 義春

閉ぢしまま雨の一日のチューリップ 藤田 孝俊

軽鳧の子の啄みてまた寄りにけり 堀 いちろう

大なゐの世を歪めたる残花かな 本庄 康代

伊那谷の教室の隅夏蚕飼ふ 松崎 正

棚経の僧に詫びたる無沙汰かな 松田 茂

子規座せし机に春日差しにけり みずたに まさる

歪みては吹き口離るしやぼん玉 宮内 孝子

噴水をあきずながむる園児たち 宮本 龍子

天領に打ち水清き石畳 森濱 直之

若き日の気怠き午後や夾竹桃 家治 祥夫

柏餅葉跡くつきり残りをり 安田 芳雄

遠足の列通勤の列の中 矢野 春行士

軒下に寄れば口閉づ雛燕 山下 美佐

高階に鱮の程の鯉のぼり 山田 礁

囀りの真青の空に吸はれゐる 山田 康教

ゆく春の一縷のきらや山の池 山田 鯉公

十薬や十指に余る糖衣錠 吉沢 美佐枝

棟上げの槌音五月の高空に 和歌山 要子

星雲集 今月の秀句

伊藤伊那男

鮎つりの腰が流れを分けてゆく 滝沢 咲秀

| 鮎は大好物だが釣りは知らない。30代の頃であったか栃木県で仕事のあと2時間程度時間が空いたので、観光簗へ行き、塩焼・背越し・天麩羅・フライ・・・・と10数匹を平らあげた記憶がある。さて、この鮎釣の様子が如実である。「腰は流れを分けて」の把握が良いのだ。腰で支える、腰で水をわける。まぎれもなく鮎釣りである。 |

大仏の視野の内なる孕み鹿 鈴木 廣美

これはもう奈良の鹿。孕み鹿を守っているのは東大寺の盧舎那仏。へだてなく万物を照らす宇宙的存在の仏。どこにいても照らしてくれるのだが、衆生はやはり実物として存在することで実感を得るので、大仏が造営されたのである。その像の視野の範囲という限定がこの句の面白さ、俳句的うまさ、といえるのである。「孕み鹿」がよい。

|

| < 鶯餅鳴くとき黄粉こぼすらむ>は私の句。一方、この句は作者が鶯餅を前にして、鳴きまねをし、鶯餅にも鳴いてみよ!と言う。何ともこ馬鹿馬鹿しさが楽しい。有り得ないことに命令する、その面白さが笑いを誘う。 |

余震なほさざ波立ちて金魚玉 堀内 清瀬

| 3月13日の大震災のあと、関東地方もずいぶん余震が続いた。余震の句が沢山でているが、あげ掲出句が傑出していたように思う。金魚玉の水面を持ってきたところが感性の高さ。金魚の動揺に作者の不安も重なるのである。 |

清貧にそよぐ我が家の柿若葉 保谷 政孝

| 柿若葉は美しい。摘んで天麩羅にうまいのだが、それはさておき、その若葉を「清貧のそよぐ」と言う。いかにも柿はそんな感じがある。そして「我が家」と引き付けるこtによって読者の胸に明確な景が浮かび上がるのだ。 |

逃水や幸求むれば遠ざかる 堀江 美州

| 「透水」の現象は武蔵野が有名であったというから、今では想像もつかない。さてこの句、「幸求むれば」の発想へ飛んだところが面白い。作者の心の動きと季語を重ねたのである。こうした作り方の多くは、教訓めいて失敗するのだが、この句は押し付けがましさの無い仕上がり。 |

胎内のとほき記憶にゐる朝寝 こしだ まほ

| 「朝寝」をここまで持ち込んだのには舌を巻く。母胎の中にいた記憶?うーん、きっと潜在意識の中にあるのだろう。朝寝という春の心地良い眠りだからこそこの句が成立するのだと思う。感性の鋭さが光る句である。 |

梅漬けて妻の居場所のゆるぎなし 加藤 恵介

| 梅漬けの妻の様子を見てこの句に到達したのは見事。梅漬けももちろん、嫁いだ家の家風をしっかり身に付けてその家の人になったという。「居場所」の斡旋がいい。 |

筍を掘り裏山をぼこぼこに 白濱 武子

| 一読破顔の句である。何と乱暴な行為、そしてまた乱暴な作り方の句であることか。「ぼこぼこ」などという俗語を使って、使いこなしてしまった。後始末をしてほしい。 |

添木して牡丹の重さ括りけり 近松 光栄

| 花の王といわれる牡丹だからこその句である。大輪の牡丹だけにその茎の支えだけでは危ない。花を括ると言わず、「重さ」を括ると捉えたのが出色。牡丹の様子が如実だ。 |

鯉幟下の子鯉のつまらなさう 津田 卓

真鯉はお父さん、緋鯉はお母さんーという歌がある。この句は更にその下の子鯉を詠んだ。まるでおまけのようにつながれた子鯉の泳ぎーつまならそうが実にうまい。

|

心太こころのよこの腑におちる 北澤 一伯

| 「こころ」は心臓か、あるいは肺臓か?それではその横の臓腑は? 当然胃の腑ということであろう。そんなことを言う言葉遊びの楽しさ。「心太」に懸けたのだ。 |

その他印象深かった句を次ぎ

棚経の僧に詫びたる無沙汰かな 松田 茂

おにぎりのよろこびさうな梅を干す 大野 里詩

子の下宿訪ひしは昔麦の秋 高橋 アケミ

歪みては吹き口離るしやぼん玉 宮内 孝子

十薬や十指に余る糖衣錠 吉沢 美佐枝

2011/8/29 撮影 TOKYO 河骨の花

|

![]() 8月号 2011年

8月号 2011年