| 2017年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 |

| 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 | |

| 2018年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 |

| 7 月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 | |

| 2019年 | 1月号 |

![]() 1月号 2019年

1月号 2019年

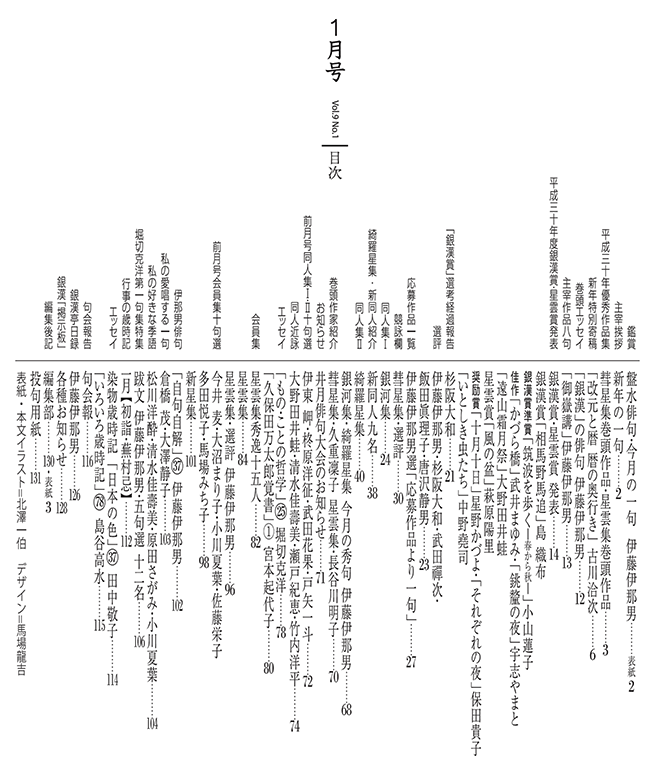

| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 平成30年優秀作品集 第8回「銀漢賞」作品 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀漢賞銀河集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 伊那男俳句 銀漢の絵はがき 掲示板 銀漢日録 今月の写真 |

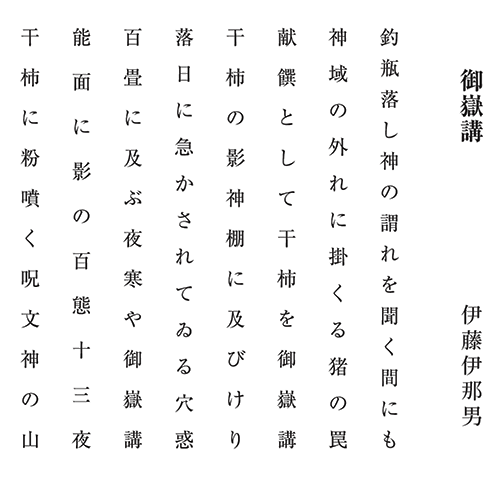

伊藤伊那男作品 主宰の16句    今月の目次  銀漢俳句会/2019/1月号 銀漢の俳句伊藤伊那男

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ◎ふたたび義仲と芭蕉と 木曾義仲と芭蕉について、昨年12月号のこの欄に書いた。そのあと招待された「雲の峰」(朝妻力主宰)年次総会の講演で何を話そうか、と翌日の吟行日程を見ると、何と、木曾義仲首塚を訪ねるとある。京都に義仲の首塚があるとは! 私は全く知らずにいたのであった。先般訪ねた木曾町日義の徳音寺、木曾福島町興禅寺に各々義仲の墓がある。これは義仲の傍系の末裔の木曾氏が戦国期にかけて勢力を持った時期、出自を誇示することを狙って建てた供養塔である。当然のこと、ここには遺骨はない。近江大津市膳所義仲寺にももちろん遺骨はない。義仲寺の成立については、義仲の死後年を経て粟津の地に巴御前と思われる一人の尼が庵を結び、義仲の菩提を弔ったことが縁起という。戦国期に近江国守護佐々木六角氏が寺を再興して今日に到るという。さて義仲の首のことである。義仲の首は六条河原に晒されたあと、東山法観寺に葬られたという。法観寺は現在、 さて芭蕉には義仲を詠んだ句が2句あることも前回紹介した。 ② 義仲の寝覚めの山か月悲し

② 木曾の情雪や生えぬく春の草 時系列で見ていくと、元禄元年に『更科紀行』の旅があったが前述のように木曾路を通過しながら義仲には触れていない。①は元禄2年『おくの細道』の途次、倶利伽羅峠の手前、燧ヶ城の跡を通った折の句である。②は元禄3年作。つまり2句共『おくの細道』以降の句ということになる。陸奥の旅で、佐藤兄弟を偲び、高館で義仲の最期に袂を濡らした。また前述の義仲の事跡を通り、そのあと福井で、幼児の義仲の命を救いながらも、後年ここで義仲と対峙して果てた斎藤別当実盛の兜に〈むざんやな甲の下のきりぎりす〉の句を残した。そのように旅を続けるに従って義経、義仲への理解を深めていったのではないか、つまり『更科紀行』の旅の頃はまだ義仲を評価していなかったのではないか、というのが私の想像するところである。もちろん芭蕉の紀行文の中の『鹿島紀行』『更科紀行』の二つは只々月を見ることが目的なので、あえて余分なことは書かなかった、という説があることも知った上である。 |

| 句は埼玉県所沢市の志城柏氏の新居訪問の属目。氏は本名 目崎徳衛。国文学者であり、「風」創刊同人であった。郷里の新潟県小千谷中心の俳誌「花守」を主宰した。沢木欣一に〈赤松の冬日新室寿ぎにけり〉があり、2人の句に「松」が入っているところから見て、新年の挨拶を兼ねて一緒に訪問したものと思われる。所沢を歴史的地名「入間野」に置き替えて雅さを醸し出している。同時作〈秩父嶺に雪来しといふ初電車〉もいい (昭和50年作『定本板谷峠』所収) |

| 秋、北方から日本へ避寒のために渡来する鳥、その中でも小型種の鳥を総称して「小鳥来る」の季語がある。姿の美しい鳥、鳴き声の美しい鳥などに会うことができて楽しみである。そんな作者の心の昂りが「空の騒つき」の表現になったのであろう。只それは作者個人の昂りだけではなく日本の風土全部が待ちわびていると、普遍性を持たせたところがこの句の良さである。喜びの表出である。 |

| 皆の思い出の中にある昔日の風景である。私は伊那谷の小学校の校庭の鉄棒であったか……中央アルプス、南アルプスが逆さに見えた。この句は鰯雲を見つつ一回転したのである。「秋の雲」というと私は上田五千石の〈秋の雲立志伝みな家を捨つ〉を思い出す。伊那谷を囲む山の向うに何があるのだろうか、掲句からそんな思い出が甦るのである。 |

| 鮎は秋深くなった頃、下流に下り、川底に産卵する。産卵を終えると体力を消耗して海に流れて死ぬ。この句は産卵に下りた瀬尻。産卵直前のもの、後のものもいるのであろう。屯しているのだが、死はすぐそこにある。自然界の摂理を淡々と詠んだ。 |

| 父の弟の嫁取りの時、私は稚児役で和服で迎えた。三々九度の酒をつぐ役である。花嫁は家に着くと介添役が履いてきた草履を茅葺屋根の上に放り投げる。もう帰ることはできない、という覚悟の所作なのであろう。この句は刈入れも終った頃であろうか、豊年の喜びの中のこと。「風にふくらむ」の措辞が何とも豊かである。 |

| 京都の町屋は行く度に消えて駐車場などになっていく。和服産業の衰退で室町通り周辺は壊滅的である。宿や飲食店に変ってもいいから建物が残ってほしい、と思う。それでも高い建物から眺めると甍を連ねた一角などが見えてほっとする。その黒い瓦が月光を浴びててらてらと反射することを「油となりし」と大胆に詠んだのである。 |

| 橡の実という重量のある木の実だからこその実感である。最近の俳句は技術を駆使する傾向があり、もちろんそれは良いのだが、掲句のように単純に詠む句には心の安らぎを感じるのである。俳句の基本はこういうところにあると私は思っている。 |

| 確かにこんな寺がある。金木犀の香で存在を知るのだ。 |

| あの独特な形状の石榴だからこその「かみつく」の措辞。 |

| 対象物を丁寧に詠んだ。「風」のリフレインがいい。 |

| 「秋風」「白風」「金風」「爽籟」……なるほど。 |

| 川柳に近い技法だが、これはこれで面白い。 |

| 海辺の邸宅。一気に海が展けたのである。新鮮な景。 |

| 摺り合わせる羽の動きをよく観察した句。 |

| 「知り尽したる」が面白い視点。だが最後は捨てられる。 |

| 「欲の渦巻く」の把握が眼目。華やかな欲がいい。 |

| 継ぎ足しを重ねて段差のある廊下。どこかに鈴虫が。 |

| 「頭の重さ」は実によいのだが、季語は動くか? |

| 実にうまい句。完璧な嘘をつかれた感じさえする……。 |

| 空想上の季語だからこそ、このように思い切り遊ぶ手も。 |

| 類想感は逸れないが季語の配合もよく美しく仕上げた。 |

伊藤伊那男

| 安易な「体育の日」である。自分では身体を動かさず、紙相撲に代理を務めさせているのだ。それでも一所懸命に叩いている、というところにユーモアが籠る。ちなみに「体育の日」は東京オリンピックの開催日を記念した祝日。少し安易な設定の感じもある。 |

| 作者は最近奥様を亡くされている。亡くなったことを知らずに連絡をしてくる方や、結婚前の友人が霊前を訪ねてくることなどもあろう。長年連れ添った夫婦でも知らないことは沢山ある。そんな話を聞いて驚いたり笑ったりする。残された男の哀愁が惻々と伝わる句であった。 |

| 銭湯の数が激減してきたのは残念だが、その分家庭の生活が豊かになった証でもあり、やむを得ないことだ。私も学生時代の最初の頃、銭湯に通ったが、ペンキ絵の富士山を眺めるのは安らぎであった。富士山の持つ偉大な力である。作者をもちろん戦争を知らない世代であるが、「終戦日」を配したことで、映像で知ったことや、祖父母、両親などから聞いた話などを回想しているのである。ペンキ絵の日本の象徴としての富士山であるところに、別の解釈も出てくるかもしれない。 |

| スカイツリーが開業した頃、各結社誌におびただしい数のスカイツリー絡みの句が出たものだ。私も〈スカイツリーとは大いなる陽炎か〉という句を作り、それは『新東京吟行案内』(俳人協会編)に例句として掲載されている。ひと通り詠まれたあとの今、この句を目にしたが、都会生活の一部に定着したのだな、と思う。鳥たちはスカイツリーを灯台として日本を目指して渡ってくるというのだ。都市と自然の営みを知的に融合させた作品である。 |

| きっと一昔前の風景なのであろう。今はよほど広い庭のある家なら別だが、町中ではすぐ苦情が出てきそうである。少し前の東京の下町では路地に七輪を出して焼いたのである。お互い様の生活である。豊漁ともなればどこの家でも秋刀魚を焼くので、まさに「路地ごと焼けて」いるように見えるのだ。懐かしい風景で、誇張表現が生きている。 |

| キャンバスを花野に据えたばかりのところであろう。画布にはまだ何も書かれておらず、花野の中で白さが異様に目立つ仕掛である。読者はその色のコントラストにはっとするのである。このあと画布はだんだん花野の一部になっていく。 |

| 私も以前訪ねた時、あれ、糸瓜の茎が細いな、と感じた記憶がある。ただそのことを言っているだけであるが、短命であった子規の人生にも重なるものを感じるのである。そうしたことを僅かながら匂わせるところに写生句の誠実さがある。 |

| 浅草寺の菊供養は境内でも売られている菊の一枝を祭壇に捧げ、替りに既に供えてある一枝を貰って帰るというものである。菊の花は行ったり来たりするので、少し萎れ始めている。だが浅草寺の功徳を受けた菊なので、「有難く」となるのである。畔柳句は本堂の入口で白檀の抹香を戴き、両手に擦り合わせるので、菊の香ばかりではなく白檀の香も一緒に帰る。そのような菊供養の特徴をよく観察しているのである。「菊供養」をきっちりと詠んだ二句。 |

| この歳になると、友人と会うたびに次はお互い息災でいられるかどうか……と切実に思う。「温め酒」の季語が実にいい。友情も温めているのである。「温め酒」を「ぬくめざけ」と詠む人が多いが、正式には「あたため酒」。字余りで構わない。 |

| 藁(わら)塚(づか)には私も人の気配のようなものを感じることがある。「声かけられそうな」がまさに実感である。その藁塚も昨今は見掛けることが少なくなった。刈り取ったらそのまま全部脱穀、乾燥機へ入ってしまうのである。 |

その他印象深かった句を次に

| 夜寒がココアに溶ける――ガチガチの写生派の方の中には、一体どういうことなのか、と異論が出るかもしれない。最近はこのような省略、あるいは転換を用いる俳句が増えているように思う。西洋詩であれば平気で行われる技法のようだが、俳句でどこまで折り込んでゆけるのか‥‥。この句はそのような志向にあるが、私には諾える感性の良さだと思う。写生派であれば 「――ココアに溶ける夜寒の身」になるのかもしれないが、むしろ古い形の「夜寒かな」で結んだところがかえって新鮮である。同時出句の〈夜寒さや身にある首と云ふところ〉も「首」に焦点を絞った感覚の良さ。〈吟行の吾に秋晴れついてくる〉はそこはかとないユーモア。 |

| きっちりと詠んだ写生句である。春から秋まで活躍した農具を飾り感謝を捧げる。思えば耕作という文化は「鉄」から生まれているといってもいい。今も続く日本人のDNAの中に鉄の農具への感謝の念は息づいているのである。そうしたことを「上座に据うる」が的確に捉えているのである。私情を入れないで「物」で詠み切った成果である。同時出句の〈母もまた母恋しがり秋桜〉は反対にほどよい抒情の滲む句。読み終った五七五のあとに作者の「私も母を」という言葉が省略されていることに気が付く。「母もまた」のたった一文字の「も」の絶大な効果である。 |

| 私の子供や孫達を見ていると、日本人も変ってきてしまったのかな‥‥と思うときがあるが、私達団塊の世代は、米を残すことができない。盛られたら一粒のごはんも残さないし、釜の底に張り付いたごはんも丁寧に剝がす。そのような私から見ると「同じ重さの」が心に響くのである。もちろん作者は「重量」を詠んだだけなのかもしれないが、私には収穫への感謝の重さ、思いが加わるのである。命と同じ重さである。同時出句の〈化粧水入れ入れと冬支度〉は男には詠めない句で、「冬支度」で詠んだ珍しいタイプの句ということになろう。いい感性を覗かせた。 |

| 私事だが、日本地図を手許に置きたくて、先日ブックオフに寄った折に一冊買った。発行時の価格の四分の一位の値段であった。内容は実にいいのだが、よく見ると東北新幹線の盛岡から先はまだ開通しておらず、点線の状態であった。人口減少と市町村の統合などにより廃線、廃駅が頻出している。そのようなことがこの句の背景にある。小さな駅の薄暗い秋灯のもとで古いガイドブックを開いている様子が面白く、ほのかな旅愁が漂う。同時出句の〈豊の秋見上ぐる山はご神体〉も旅の一景であろうが、「ご神体」と少し驚いて見上げたところが面白い。 |

| 胡桃の中を脳味噌のようだと見た句はありそうだが、「右脳左脳」にまで踏み込んだところがいい。菓子胡桃だけに、びっしりと実の詰った様子が如実であり、人体模型を見るように展開したところが面白い。同時出句にも胡桃の句〈胡桃割る知恵は人にも鴉にも〉があり、人と鴉との知恵を並列させたところがいい。 |

| 山仲間の友人が秋になると家に招いてくれたことを思い出す。奥さんには手を出させず、庭に七輪を出して秋刀魚を焼く。自慢の蕎麦を打つ。まさに男の料理である。もうもうたる煙が庭中に流れた。「男料理」の措辞が着眼のよさ。同時出句の〈目を合はせ席譲らるる敬老日〉の嬉しいような悲しいような微妙な感覚は、同年代の私の共感を誘う。 |

| 焼きそばやソーセージなどを焼く大きな鉄板なのであろう。使い込んで、特に真中の黒い焦げ跡は消えない。この鉄板を「秋祭」に結び付けたのが手柄である。収穫のあとの安堵を感じさせるのである。 |

| 確かにこんな人を見掛けることがある。笑うに笑えない場面で、「身に入むや」の取合せがいい。秋の冷気やものさびしさという季語だけではなく、一般に使われる「身にこたえる」という感覚がまぜこぜになったところが眼目。 |

| 伊那男俳句 自句自解(37) 阿波踊り腰の印籠地を擦れり

阿波踊を詠んでいるが、実は阿波に行ったことが無い。種明しをすると東京は高円寺の阿波踊の嘱目である。町の振興策として始まって既に六十一年になるという。「連」の組織もできているし、本場の踊り子も招くので、技術は相当な域にあるという。句は地元の方々と見物して、そのあと近くの酒場を借りて句会を開いた時のものである。カツカツと響く踊下駄が近づくとやはり血が騒ぐものである。盆踊から発展したというが、「踊るあほうに見るあほう同じあほなら踊らにゃ損々」の囃子詞の通り、陽気で開放感のある踊りは、日本の祭の中では極めてユニークである。この句はひょっとこの面を被った男踊が腰をかがめる度に、垂れた印籠が地を擦るかのように大きく揺れた場面を詠んだものである。俳句は一つの「物」に焦点を当てて印象を鮮明にする――という点で成功した句のように思う。同時作に〈風つかむ仕種も阿波の踊かな〉があるが、こちらは違う祭でも成立しそうである。 味噌玉の肝のごときを吊るしけり

歳時記では「味噌搗 味噌作る 味噌焚き」は冬に立項されている。だが、私の育った信州では味噌作りは春の仕事であった。信州はあまりにも冬が寒いので、発酵が進まないのがその理由である。桃の花の咲くころが最適なので「桃味噌」と呼ぶ地域もあるそうだ。 母の実家は大きな商家で従業員も多く、当時は朝昼晩と食事には必ず味噌汁が出たし、味噌を使った料理も多かったので大量の消費量であった。庭に大釜を据えて大豆を煮ると甘い香りが家中に漂った。これを臼でつぶして塩をまぶし、大きなお握りにして藁で編んだものに包んで軒に吊るすのである。早春の風を受けて乾燥しながら発酵していく。頃合いを見て大きな樽に叩きつけるように投げ入れて熟成を待つのである。ちなみに信州味噌が有名になったのは関東大震災の救援物資として送ってからである。信州にはそれしか送るものが無かった、という淋しいオチがある。 |

| 10月 10月15日(月) 8時半、埋橋一樹君の車で、辰野横川の蛇石へ。水成岩の中へ火成岩が突入した天然記念物。周囲の樹相も良い。橡の実を拾う。辰野駅で降ろしてもらい、11時、大住、北澤一伯君の3人で鯉料理の「小坂鯉店」へ。鯉の味噌汁、洗い、鯉の白焼き、かば焼、うざく。酒は「夜明け前」。帰路の八ヶ岳は雪。18時帰宅し、昏々と眠る。今日は店、休みとする。  10月16日(火) 10月16日(火)早起きして12月号のエッセイ。盤水俳句、自句自解など書く。店、「パティオ」の環順子さんと仕事仲間四人。客、途切れたので21時早仕舞。  10月17日(水) 10月17日(水)午前中、岩野歯科。定期検査終了。店、「三水会」8人。皆、この(日)(月)に伊那で会ったメンバー。「汀」の土方公二編集長、初めて来店して下さる。すると金井硯児さん見えて、昔からの知り合いと! 「雲の峰」の酒井多加子さん、角野京子さん等、明日の「春耕」の吟行会に上京と寄って下さる。その他、久々賑わう。 10月19日(金) 発行所「蔦句会」あと8人店へ。伊那北先輩の北野(俳人北野五律の裔)、伊藤(「秋麗」所属)さん。その卒年に早稲田に17人入学。その同期会のあとと。当時、伊那北高校が火災にあい、青空教室。皆、発奮し、東大に10人とか東北大に20人とか合格した稔りの年。高部務さん芸能界スキャンダルの本出版と。その見本誌を持って来て下さる。店の壁の写真展今日まで。倉田有希さん回収に。 10月20日(土) 5時起床。7時半、丸ノ内発のバス二台で群馬県前橋方面。豚の丸焼きの会。阪西敦子さん幹事。豚丸々一頭を早朝から焼いている。別に手打ちうどんあり、麺といい掛け汁といい何ともうまい。天麩羅もあり、青紫蘇の天麩羅を汁に浮かべて油が溶け出したのが何とも! 豚一頭は壮観! 塩でいただく。酒は「玉の光」を持参。帰路は昏々と眠る。 環順子さん新結社誌「パティオ」冬号の巻頭エッセイ書く。快晴。「銀漢賞」選句。夕食、刺身、昨日の豚丸焼きの土産など。 「Oh! 月見句会」(昨日が十三夜)、月の句3句持参。31人参加。十結社位の方々。 10月23日(火) 「萩句会」選句。「閏句会」8人(ホトトギス系)、そのあと、「ひまわり句会」11人。  10月24日(水) 10月24日(水)「雛句会」14人と盛況。たまたま野村OBの川畑さん来店。北京時代に雑誌で私を知り訪ねてくれた方でもう15年前。「雛句会」の山本さん他と知己で喜び合う。「銀化」の伊達さん他。  10月25日(木) 10月25日(木)編集室にて「一八句会」。あと七名店へ。「銀漢句会」あと17人。 10月26日(金) 小野寺清人さん鮪を喰う会十数人。気仙沼の牡蠣も。「金星句会」あと七人。 日本 橋の喫茶店で作句。奈良アンテナショップで吉野宮瀧の醤油を買う。「鮨の与志喜」にて「纏句会」、13人。秋鰹の題にちなんで鰹の叩き、極上! 鱈の煮付。椎茸の海老しんじょ包み揚。握り。酒は吉田蔵。  10月30日(火) 10月30日(火)皆川文弘さん、盤水先生の色紙染筆3枚持参。プレゼントして下さる。「ボルガ」店主であった高島茂さんの色紙も。禪次、秋葉男、直さん打ち合わせのあと店へ。閑散にて私も仲間に入り話。森崎森平さん仲間と4人。  10月31日(水) 10月31日(水)野村證券OBの川畑保、秋元正さん来店。清人さん。客少なく話。21時、閉店。帰ればいいのに新宿で飲んでしまう。食べてしまう……ああ、また。 11月  11月1日(木) 11月1日(木)「彗星集」12月号選評書き執筆終了。1月号用のエッセイだいたい書く。店、「十六夜句会」あと9人。伊那北高校同期の竹沢薫君から紹介されたという三菱日立ツール(株)の土倉役員4名。 「大倉句会」7周年記念の会。ゲスト入れて約40人集合。活気あり。清人さんが気仙沼の牡蠣沢山持ち込む。その他、食品、酒と皆さん持参して下さる。  11月3日(土) 11月3日(土)品川発8時の新幹線。崎陽軒の焼売弁当食べると寝てしまう。名古屋で目が覚める。伊吹山の山頂辺りに雪の筋を見る。10時過ぎ、京都。東寺まで歩く。快晴。偶然、国宝大師堂の改修工事の一般公開中でヘルメットを借りて屋根の桧皮葺の作業などを見学。北総門を出ると左手に六孫王神社あり、清和源氏を名乗った源経基を祀る。今日は「雲の峰」総会で源義仲の話をするのでその偶然に驚き参拝。あと梅小路公園、島原を抜けて五条へ出てタクシーで「ザ・パレスサイドホテル」へ。「源氏三代と木曾義仲と芭蕉」の講演一時間。宴会までの間、京都御苑を1時間ほど散策。釣瓶落とし。宴会は住田眞里子さんのバイオリン演奏でスタート。二次会では各自思い出の一曲の一番を歌うという趣向を取り仕切る。22時眠る。 11月4日(日) 6時過起床。風呂でゆっくり。8時半、バススタート。まずは冷泉家の4日間ほどの一般公開へ。初めて拝見する。晴明神社、一条戻橋、昼食は「田辺宗」の「漬物寿司」。高台寺駐車場にバスが入る。高台寺久々。八坂の塔に登る。境内に木曾義仲の首塚あり、参拝。15時半、皆と別れ、大谷祖廟の妻の実家牧野家の墓。妻分骨の祖廟に参る。新京極「スタンド」でビール。五時「しん」に入り、ぐじ、刺身、万願寺など。昨夜の酒がまだ残っている。京都駅で蕎麦と酒少々。新幹線に乗ったとたん前後不覚で眠る。 11月5(月) 中川さんマッサージに来たのを摑まえて散髪を頼む。道具を持っていなかったが家の鋏で。店、「銀化」グループ4人勉強会。対馬康子さん。「かさゝぎ俳句勉強会」あと11人。水内慶太、麻里伊、中村重郎さんなど。  11月6(火) 11月6(火)「鏡」主宰・寺澤芳雄さん、元俳句朝日編集長・大上さんなど5人の俳句の会。ほか超閑散。帰宅して娘夫婦と小酌。今日、桃子誕生日。   11月7日(水) 11月7日(水)「俳句αあるふぁ」連載の「一句一菜」三ヶ月分執筆(1月、鰤の酒粕煮、2月、鶏の柚子胡椒焼、3月、蛍烏賊さっと煮)。NHK俳句、1月号グラビア6頁の伊那谷吟行記の校正。12月号のエッセイ。自句自解とシャカリキに書く。店、「宙句会」あと9人。「きさらぎ句会」あと7人。金融会社時代の木村博さん。彼はその後、上場会社役員に出世。 11月8日(木) 「極句会」あと11人。  11月9日(金) 11月9日(金)「白熱句会」。水内慶太、檜山哲彦、佐怒賀正美、木暮陶句郎、井上弘美さん。ほとんどが明日の「一茶・山頭火俳句大会」の選者にて、今日は句会中から料理を出し22時半お開きとする。  11月10日(土) 11月10日(土)10時20分、日暮里本行寺。第10回「一茶・山頭火俳句大会」の選者。当日句400超。宮坂静生先生の講演。昼は「志乃多寿司」の折り詰め。杉阪大和氏圧勝。終了後、駅前の「又一順」にて慰労会。冬晴れの良い1日であった。  11月11日(日) 11月11日(日)終日家。「銀漢」12月号の校正終了。昼寝など休養。夜、家族と夕食楽しむ。宮澤は明日から香港と。 ゆっくり寝て目覚めよし。五時から作句。今週は3回句会あり。13時より「銀漢賞」「星雲賞」最終選考会。大和、禪次、静男、眞理子揃う。終わって静男を囲み大和、眞理子さん飲み会。禪次さん12月最終校正作業と編集会議。店は閑散。  11月13日(火) 11月13日(火)久重凛子さんの「玉川学園句会」の方々9名。花園神社の二の酉を見たあと「銀漢亭」へ来て下さる。何と見事な熊手をお土産に! 句会あと食事会。そのあと「火の会」8人。  11月14日(水) 11月14日(水)「梶の葉句会」選句。店、超々閑散。明日、明後日の仕込みをして20時半閉める。新宿で少し飲んでしまう。  11月15日(木) 11月15日(木)「銀漢句会」あと19人。本日、ボージョレヌーボー解禁日。慶大OBの機関誌「丘の風」(禪次さん編集長)到着。行方克己先生が拙句集『然々と』の書評書いて下さった。有難く有難く拝読。出羽手向三光院粕谷様より庄内柿沢山届く。  11月16日(金) 11月16日(金)発行所「蔦句会」選句あと店へ7人。入れ替わりに藤森荘吉さんの「閏句会」8人(ホトトギス系)。北軽句会の柴山つぐ子さん、昔の会社の同窓会で上京したと寄って下さる。「月の匣」主宰・水内慶太さん「すし屋の弥助」の鯖、穴子の棒鮨土産に下さり、皆でいただく。慶太さん、小野寺清人さんがヴーヴクリコで柴山さんに乾杯! 10月17日(土) 10時、運営委員会。百号記念、10周年事業など打ち合わせ。13時、「銀漢本部句会」。麹町区民館。7人といつもより少人数。あと近くの中華店にて親睦会。渋谷「鳥竹」で小酌して帰宅。 終日家。休養日。「銀漢賞」「星雲賞」の選評書き、秋葉男さんに送る。今年は計79編の応募あり。 11月19日(月) 店、「演劇人句会」6人。皆川文弘さん。昨日喪中の知らせを戴いていたが母堂、文弘さんのいわきの母上皆川美恵子様(「春耕」同人)が5月に逝去されていたことを知らずにいて不覚。佐怒賀直美さん(「橘主宰」)。あとうさぎ、麦さんと餃子屋。  11月20日(火) 11月20日(火)店、「谷根千句会」10人の会。清人さんが気仙沼から、ばい貝、牡蠣、鮪、帆立、蛸など取り寄せ大パーティー。  11月21日(水) 11月21日(水)高校同期「三水会」今日は4人と少なめ。客もいないので一緒に飲む。そこへ伊那北の同期、小池百人君と子息来店。またまた飲む。景気悪いのか近隣の店、安売り競争。2軒隣は、獺祭も含め酒類一切、1時間飲み放題1,000円。イタリアンはワイン30分飲み放題380円。加えて「天麩羅いもや」の後に居酒屋開店準備中。ますますひどくなりそう。 |

△蝋梅

和名の「蝋梅(ロウバイ)」は、花びらが蝋(ろう)のような色で、また、臘月(ろうげつ、旧暦12月)に花を咲かせることに由来するといわれます。

中国では厳寒期に咲く花木の代表格として、このロウバイとツバキ、ウメ、スイセンを「雪中四花」と呼ぶそうです。

|

|

|

|

|

|

| 南天 | 絵馬 | 花八つ手 | 靑木の実 | 蠟梅 | |