伊藤伊那男作品

筆始

獅子舞に噛ます華甲の頭かな

ふるさとの山河はるけく手毬唄

転がしてみて福達磨まだ買わず

豆板や初観音の道すがら

寒梅の香のはかなさも近江かな

心の臓のみのくれなゐ雪女郎

「銀漢」創刊

今年やや跳ねを大きく筆始

星々を諸手に掬ひ冬あたたか

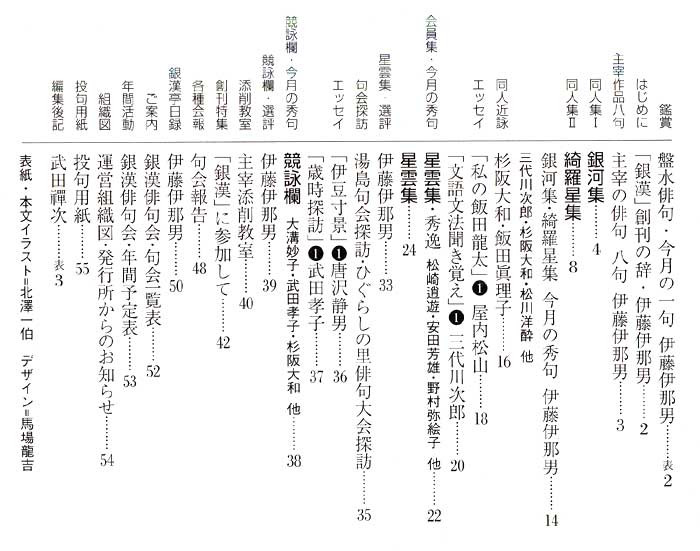

今月の目次

銀漢俳句会・創刊号

「銀漢」創刊の辞

伊藤伊那男

結社「銀漢俳句会」を立ち上げることとなった。今の私は61歳、華甲の年である。還暦のあとの1年目、まさに再出発の年ということになる。

私は7月7日が誕生日で、第一句集を『銀漢』と名付け、幸いにも第22回俳人協会新人賞を受賞した。その後に始めた酒場の名前も「銀漢亭」にした。このたびそうした思い出の籠っている誌名の結社を持てることになり、

実に有り難いと思っている。昨年5月に皆川盤水邸をお訪ねし、新結社設立のお許しをいただいたのが、先生にお目に懸った最後となった。先生は8月29日に92歳の長寿を全うされた。

師を送る中野坂上雁の頃 伊那男

思い起こせば昭和57年、33歳のときに初めて句会に出て、以来28年間、盤水先生の指導を受けた。主観の強かった私だが、徹底的に写生俳句を叩き込まれたものだ。只事俳句になりかねない写生の訓練にうんざりした時期もあった。しかし、結局初学の頃に嫌も応もなく写生の実践に努めたことが今の私の財産になったのだと思う。

短歌は「こころ」、俳句は「もの」と頭で理解していても、身体で覚えなければ実戦の役に立たない。初心者は才能の有無をすぐに口にするが、俳句の才能があるかどうかはその後の俳句人生の経過を見ないと判断できない。一寸法師が鬼に勝つこともあり、亀が兎を抜くこともあり、鈍牛が駿馬に勝つことだってあるのだ。ともかくまずは日々の習練の積み重ねである。

俳句は短いけれど万葉集以来、千数百年にわたり先人が心血を注いで築きあげた詩歌の歴史の結晶である。その途方もない歴史を思えば、少しばかりの才能や、少しばかりの努力で俳句が成就すると思うのは実におこがましいことだと気づくはずだ。真摯に先達の努力に学び研鑽する、自分を生かしてくれる天然自然に感謝することが出発点である。

設立趣意書の中で述べたが、若者には無垢と野心が、熟練者には蓄積された人生経験と知恵がある。各々の立場で、只今の自分が持っているすべてを絞り出す覚悟で銀漢俳句会に臨んでいただきたいものだ。私もその覚悟である。充実した生活を送るため、幸せになるため共に学びたい |

盤水俳句・今月の一句

初鴉面を上げて鳴きにけり 皆川 盤水

先生は鳥好きであった。八冊の句集を残されたがおおむね二割が鳥の句であった。初期四冊を分析したことがあるが、雀・鶏・鳩・燕などが上位を占めていたのが庶民派の先生らしいところであった。鴉は第一句集には登場せず徐々に増えるが、名句が多く「鴉の盤水」と呼ばれたりもした。冒頭の句は新年を迎えた鴉が、礼服で威儀を正しているようなおかしみを湛えている。写生で貫いた「面を上げて」の表現に品格がある。

伊藤伊那男

|

競泳作品抄

伊藤伊那男選

追伸のごとく鳴きけり秋の蝉 大溝妙子

止まりてもしばらく響く鷹の鈴 武田孝子

闇に脚かけていとどの跳びにけり 杉阪大和

ニュートンの林檎の樹いま落葉どき 鈴木てる代

鳴き足らぬ蝉ゐるらしき木歩の忌 大河内 史

虫聞きを終へ巻く茣蓙のうす湿り 三代川次郎

遠まきに雀跳ねゐる味噌作り 多田 美記

みちのくの木の教会に冬銀河 谷口いづみ

犬小屋の位置をずらすも冬支度 中野 智子

ささくれし子規の濡れ縁秋日濃し 武田 孝子

かざす手に比良の夕風赤とんぼ 萩原 一夫

錠落つるにもおどろける夜寒かな 中島 雄一

松手入無口な弟子と親方と 島 織布

蔓引いて葉叢へ露を驚かす 高橋 透水

母を訪ふふるさとの川鮎落ちて 柊原 洋征

生身魂鞐きちんと留めにけり 川島秋葉男

父の背を流すことなく墓洗ふ 大野田好記

天平の甍仰ぎて暮るる秋 黒河内文江

本音かも知れぬひと言捨て扇 久保 一岩

大年の逝きたる夫に小言かな 柴山つぐ子

7

競詠作品・今月の秀句

伊藤伊那男

| 競詠欄は会員・同人が2句ずつ投句をし、編集部にて無記名の清記の上、主宰の選を受けます。競詠欄は同人・会員の区別なく誌上において真剣勝負をする場として設けました。 |

追伸のごとく鳴きけり秋の蝉大溝妙子

| 秋蝉のありようをよく捉えている。最盛期を過ぎてしまったあと、おまけのように鳴く蝉を「追伸」の比喩をもって表現し成功した。蜩やつくつく法師など秋だからこそ鳴く蝉がいるが、この句は九月も後半か、少しづつ減りつつ鳴きつづけるすべての蝉)。ものの哀れを思わせる。 |

止まりてもしばらく響く鷹の鈴 武田孝子

| 鷹狩りのために飼われている鷹であろう。舞い戻って羽根をおさめたあとも胸につけた鈴が鳴り止まないという。心臓の鼓動が納まらないのであろうか。気負いが残っているのであろうか。沈着そうな鷹もやはりそうなんだ!と気付く。読み手も十分共有できる発見である。対象物を凝視したからこその句。観察力に拍手したい。 |

闇に脚かけていとどの跳びにけり 杉阪大和

| いとどは竈馬のことで発声器官はない。台所や縁の下にいて長大な後脚をもって跳躍する。この句は「闇に脚かけて」と機知を効かせている。この作意を嫌うむきもあるかも知れないが、あの身体に不相応な太くて長い脚を思い浮かべると頷かざるを得ないのである。 |

ニュートンの林檎の樹いま落葉どき 鈴木てる代

| 林檎の実の落ちるのを見て、ニュートンは万有引力を発見したという。その林檎の樹はもしかして株分けされているのであろうか。その林檎の、実ではなく落葉をもってきたのがこの句の面白さ。落葉ももちろん万有引力の法則に支配されているのである。 |

鳴き足らぬ蝉ゐるらしき木歩の忌 大河内史

木歩忌は関東大震災の日、九月一日のこと。季語ではあるが、忌日の句には別の季語があっても私はいいと思っている。「鳴き足らぬ蝉」に若くして業火の中に死んだ木歩への哀惜の情が滲む。

|

銀河集作品抄

伊藤伊那男・選

聖門を凡夫くぐれば秋蚊出づ(中国•曲阜三句)飯田眞理子

竹簡の論語の重し秋の雨

太ぶとと孔府の槐もみづれり

天帝を祀る高きに登りけり(中国•泰山三句)

谷の霧消えゆく龍の去るやうに

漢中に馬俑のごとく馬肥ゆる

馬小屋の少し騒がし望の月 池田華風

稲掛や天城嶺の影迫り来る

掛稲に容赦なき雨吸はれけり

山影の濃淡極む日の短か

冬浪の静かなる今日船出かな

繋ぎ合ふ手の確かさや冬紅葉

天竜川の流れ定まり蛇穴に 唐沢静男

羽繕ひしきり蛤となる雀

木の実独楽急拵へにして廻る

行く秋の星座にまぎる峠の灯

千歳飴鳩に囲まれ泣きにけり

罠仕掛け枯野の人となりにけり

新涼の髪へ指櫛巫女だまり 久保一岩

銀漢を仰ぐ残生わが背骨

和グラスの涼しき色へ酒注ぐ

棒立ちの高層ビルや稲光

居眠りの肩を貸し合ふ夜学の子

鐘の音に浮かぶ柿の句獺祭忌

風聞きに訪うて嵯峨野の新豆腐 杉阪大和

コスモスの倒れきれざる倒れ方

一日は何もせぬ旅草の花

郡上はや宗祇の井より水の秋

中洲まで枯野の色となりにけり

喧嘩独楽影やはらかくぶつかれり

嬬恋村の字に栖みつき夜半の冬 柴山つぐ子

しぐるるや浅間小浅間雲ぬがず

短日やまばらに点る在所の灯

裸木となりて浅間嶺ま近とす

遺されて森のひと隅冬安吾

初鴨のこゑにいきづく山の湖

みすずかる信濃の夜明け威銃 武田花果

白芙蓉しまひもつとも大きかり

木洩れ日を出て秋蝶の大きかげ

冬初め屑粉まみれの鰹節屋

鎮もれる三輪山の磐座年の暮

大空の隅々使ひ放鷹会

蓮は実に巡礼の曳く影法師 武田禪次

鬼の子を揺らしてみれば淋しかり

初鴨や墓石の裏はみなクルス

観念の貌して鯊の釣られけり

安土なる幻の城うろこ雲

立たされし教室の窓冬夕焼

蜻蛉浮く刃光りに関ヶ原 萩原一夫

おんべ負ふ案山子も諏訪の心意気

犬の子を捜す有線稲の花

触れさうで触れぬ秋蝶石舞台

蜻蛉入れ終着駅に「しなの」号

落葉松の長き影打つ冬田かな

豊予の門の藍の深さよ鰯雲 久重 凛子

佇めば萩の声する淡海かな

雷鳴の砂丘に逃げ場なかりけり

棗の実売る麻袋ろばの背に

望の夜の舞殿浮かむごとありぬ

鉦叩鍵束の鍵選りし間も

坪庭に形ばかりの鹿威 松川洋酔

太腹を割けば一気に筋子落つ

一村の灯し明るき野分あと

ものの影みな澄む台風一過かな

林檎うさぎと化す母の魔法かな

蛇穴に師は天涯へ旅立ちぬ(盤水師逝去)

雨垂れの音もだらだら祭かな 三代川次郎

生姜市巫女太々と葉を結ぶ

降りだしてだらだら祭果てにけり

参道に店ととのはぬ生姜市

自転車で来て鯊釣の糸垂らす

鈴虫や燭を献づる朝の弥撒

鈴虫を鳴かせて路地に暮らしけり 屋内修一

いざよひの月に影置く華甲かな

店一つだらだら祭まだ走り

飯鮞飯食むや多喜二の坂の町

古書店の脚立をのぼり獺祭忌

帰り道釣瓶落しに見失ふ

綺羅星集作品抄

伊藤伊那男選

着船にきしむ桟橋冬めけり 飯田 子貢

とこしへを眠る河姆渡や懐手

二上山へ里は明るし片時雨 大溝 妙子

白帝の覆ふ近江や水豊か

飛騨行きの鰤したたかに塩打たる 小野寺清人

にぎやかに船を削りて牡蠣揚がる

まちがひのやうに無花果熟れにけり 片山 一行

芝浦の閘門の錆び冬鴎

ホテル今稲の香のなか越の国 我部 敬子

応へ合ふ手話の指先秋うらら

ばつたんこ昔話の始まりぬ 川島秋葉男

近つ淡海刈田の風の吹き渡る

行く秋や女先生式挙ぐる 朽木 直

屏風絵に陣張る井伊の赤備

駅出でて常なる道を秋思かな 畔柳 海村

前栽に種採の音乾びをり

煤逃の寄席へサンダル履きのまま 小滝 肇

なんと遠きふるさとの町冬の町

麦とろや川船繁き吾妻橋 島谷 高水

図書館にページ繰る音石蕗日和

家族にも旬のありけり秋刀魚焼く 鈴木てる代

活けてなほ花らしからぬ吾亦紅

虫すだく闇に濃淡ありにけり 高橋 透水

糴に出す牛の尻押す朝寒し

鯊日和錻力のバケツぶら下げて 武井まゆみ

萩の露くれなゐふふみ零れけり

雨止みしあと鶏頭の猛々し 多田 悦子

炒り足りぬ零余子もなかにありにけり

茸狩分かれ本丸趾に合ふ 多田 美記

東なる歌垣訪へば柿の村

木歩忌の日没ながき橋の上 谷口いづみ

何ごともなき一日の秋刀魚かな

夜からは達治の雪となりにけり 中村 孝哲

大福帳飾られてある年の暮

子規居士も遠忌となりて鶏頭花 花里 洋子

廃業の映画看板雁渡し

豊予の門の藍の深さよ鰯雲 久重 凛子

佇めば萩の声する淡海かな

卒寿なる母を真中に初句会 松浦 宗克

初旅の車窓の富士は紅に

草の花姉妹素直になりにけり 松代 展枝

手に触れて風は秋なり名無し草

かりがねの棹大空を傾けて 山元 正規

逃ぐるたび空をちぢむる稲雀

斑鳩の風のもてくる秋思かな 脇 行雲

また一人隙間へ入る落葉焚

銀河集・綺羅星集・今月の秀句

自転車で来て鯊釣の糸垂らす 三代川次郎

| 鯊釣りとはこうしたものであろう。近所の人が暇を見て岸壁に、釣りに来る。竿などもありふれたもので良いのであろう。そうした気楽さが出ていて、いかにも鯊釣の雰囲気だ。高野素十に、

〈歩み来し人麦踏みをはじめけり〉があるが、同様の技法を感じた。場面転換の良さである。 |

コスモスの倒れきれざる倒れ方 杉阪 大和

写生句の見本とも言える句だ。対象物を凝視し抜いて、その本意を掴む。すると不思議なことに、自然というものに通底する普遍性が出てくるものなのである。

極端に言えば、人の生きざまにまで及ぶ寓意さえ感じられてくるではないか。ぎりぎりのところで持ちこたえている秋桜の健気さ.。

|

林檎うさぎと化す母の魔法かな 松川 洋酔

| 母が林檎を切り、一部の皮を残して兎の形に仕上げる。そうして子供たちを喜ばせるのである。ところで七十二候の季語に「鷹鳩と化す」「雀蛤と化す」など

、俳人好みの季語がある。この句はその技法を機知的に流用したユニークな作品。こういう句が出てくるのも嬉しい。作者の稚気に拍手したい |

鮞飯食むや多喜二の坂の町 屋内 松山

| 鮞(はららご)は鮭の卵。晩秋の鮭が遡上する頃、多喜二の町で食べたという。そう、小林多喜二は小樽高商で学んでいる。小樽は坂の町だ。小樽と言わないで

「多喜二の坂の町」と言ったところが詩である。具体的な人物と地勢で、鮮明な映像が読み手の胸に刻まれるのである |

また一人隙間へ入る落葉焚 脇 行雲

| 落葉焚を見たら、ついつい近寄っていってしまう。あの匂いに自然と人が集まってくる。また一人来て隙間にうまく入る。もちろん皆が隙間を広げてくれたのだ。「隙間に入る」が作者の発見。温もりのある句となった。 |

夜からは達治の雪となりにけり 中村 孝哲

| 達治の雪――そう、「太郎を眠らせ、太郎の屋根に雪降りつむ。次郎を眠らせ、次郎の屋根に雪降りつむ。」の二行詩。句は、そのような雪が降り始めたという。「夜からは」がうまいところで、三好達治の詩の前書きのような句になっているのだ。本歌取りの芸を見せてくれた句。 |

炒り足りぬ零余子もなかにありにけり 多田 悦子

時々、私の店でも零余子を出すことがある。大きさがまちまちで、炒り方が難しいのだ。同じ大きさでも、重なっていて火の通りの悪いものもある。食べてみて初めて解るのである。よく観察していたものだ。何やら、計算していない無心のおかしさが滲むのである。

その他、印象深かった句・・

|

犬の子を捜す有線稲の花 萩原一夫

銀漢を仰ぐ残生わが背骨 久保一岩

駅出でて常なる道を秋思かな 畔柳海村

活けてなほ花らしからぬ吾亦紅 鈴木てる代

ばつたんこ昔話の始まりぬ 川島秋葉男

星雲集作品抄

伊藤伊那男選

墓守はいもうと一人秋燕 松崎 逍遊

大噴火しさうな海鞘が捌かれる 安田 芳雄

雷烈し鼓動のつづく夜の鍵盤 野村 弥絵子

特大のおにぎり二つ山澄めり 大西 真一

大川に色を重ねて十二月 加藤 恵介

くろがねの汽車の分けゆく秋の山 谷岡 健彦

正座して母お辞儀せり初電話 松田 茂

転生の公達かとも秋蛍 大河内 史

坐し給ふ仏像にある秋思かな 内山 寿子

ドーナツを支ふドーナツ冬暖か 岩崎 由紀

たたなづく熊野の山の眠りかな 中野 智子

冬桜色を抑へて咲きにけり 伊藤 政三

銀漢の永久の光を放ちけり 塚本 一夫

さみしいと言へぬ淋しさそぞろ寒 坪井 研治

風吹けばかすかに歪む虫の声 相田 恵子

義士の日や線香くゆるビル谷間 秋田 正美

老眼の焦点惚ける残暑かな 秋元 孝之

角巻の右手小さく振る別れ 有澤 志峯

歌碑どれも詠み人知らず萩の雨 穴田 ひろし

甲冑の口角の黙冬深む 五十嵐京子

魂の光を抱きて秋蛍伊 佐野 勝利

師の柩見送る刻や萩の風(皆川盤水先生)白濱 武子

補聴器の耳に馴染むや暮の秋 今村 八十吉

ぎんやんま水面の夕日背負ひ来る 上田 裕

霧雨や蒼き茸の名は知らず 上村 健太郎

すすき挿す花瓶も細き形をして 大野田 好記

雨降りて人無き稲田暮れかかる 岡村 妃呂子

せせらぎの音に水引の揺れやまず 尾崎 幹

初氷ぱりぱりと割る幼き手 桂 梅蜂

蜩の哀しきまでに澄みとほる 亀田 正則

遠会釈して焚火する昼さがり 北澤 一伯

初雀胸膨らませ瞬けり 北原 泰明

秋祭露店の金魚逃げまはる 木部 玲子

縁側を移ろふ影や吊し柿 柊原 洋征

去来忌の訪ねあてたる小さき墓 黒河内文江

冬帝の進軍に耳痛かりし 小池 百人

停車するたび虫の音の異れり こしだ まほ

溶く箸に掛かりの重き寒卵 小林 沙織

傍らに愛づる人欲し今日の月 小林 雅子

閂をかける裏木戸星月夜 小松 葵

幾たびの風に逆らひ木守柿 阪井 忠太

静けさや音やはらかく胡桃落つ 佐々木 終吉

熱々と湯立神楽の笹湯浴ぶ 佐藤 方子

尼寺のかそけき水音草紅葉 三溝 恵子

山葵田の流れゆるやかなる小 春島 織布

桔梗一輪上をリフトの掠めけり 島谷 操

霜の日は漬け樽鳴ると母の言ふ 白鳥 はくとう

紅葉山へ入場券の葉を拾ひ 鈴木 淳子

背負ひたる吾子の温もり秋の暮 住山 芳行

掌に蟬の終焉見とどけし 高橋 アケミ

浅間嶺の今日晴れやかに蒲団干す 滝沢 咲秀

団栗の地に返る音潔し 武田 真理子

うたたねの肘にやうやく寝待月 千葉 薫

芒原風に触つてみたくなり 津田 卓

伊那の峰仰ぎて近し天の川 徳永 和美

秋雨に沢筋白く帯なせり 富岡 霧中

かつて見し夢のやうなる雪の道 中川 孝司

団栗の通勤鞄に三つ四つ中島 雄一

バス去つて金木犀の闇となる 中村 寿祥

軒先に音なく今朝の帰燕かな 中村 紘子

ネクタイの氏子総代豊の秋 南藤 和義

初雪や鞍馬の寺の狭き空 西原 舞

身に沁むやすり寄る犬の温かさ 野村 明良

大空を素手で掴むや冬欅 萩野 清司

冬薔薇棘にも朱の衣あり 橋本 行雄

水鏡ゆらゆら眩し浮寝鳥長 谷川 千何子

鰻食ぶ母の好みしこと思ふ 林 謙一

風祀る八尾の二百十日かな 播广 義春

木洩れ日やピエロのやうな毒茸 藤森 英雄

初霜や莚二重に牡丹園 辺見 昌宏

聞き流す明日の予報や温め酒 掘いちろう

八代亜紀の歌にほろりと温め酒 堀江 誠

白球の転がる先の草紅葉 保谷 政孝

野沢菜漬凍れる味の懐しく 松崎 正

木の葉舞ふ音楽室のベートーヴェン

下の子が泣きだすまでの歌留多かな 宮地 茉莉江

薄氷割りて楽しき通学路 森濱 直之

編み笠を零るる色香風の盆 山下 信吾

主逝き小菊となりし鉢数多 山下 美佐

鵙高音溶岩の山裾被災句碑 山田 礁

この道に銀漢あふぐ行き帰り 山田 康教

長き夜の媼ほまちの草履編む 山田 鯉公

満月や杯をかたへに李白の詩 吉沢 美佐枝

星雲集・今月の秀句

伊藤伊那男選

墓守りはいもうと一人秋桜 松崎 逍遊

| 私には姉と兄がいるが三人共東京暮しである。そのようにして先祖の墓が遠くなっていく。少子化で更に深刻になってゆくのであろう。この句は故郷に残った妹一人が墓を守っているという。彼岸の頃に咲く秋桜の取合せに妹の風姿にも思いが及ぶ。 |

大噴火しさうな海鞘が捌かれる 安田 芳雄

| ほや(海鞘・保夜)が季語と認知されたのは最近のこと。太平洋側の東北人には親しいものだが、東京で今のように食するようになったのはここ三〇年位のことだ。さすがにこの作者は東北出身。あの海鞘の形状を火山のように見た。切れば噴出さる潮水。あたかも海底火山のようだ。 |

特大のおにぎり二つ山澄め 大西 真一

| 健康的な句だ。「山澄む」は秋の山。ハイキングをしたのであろうか。錦秋の山を見ての食事である。「特大のおにぎり」、しかも二つ!おにぎりが山のようにもみえてくるおかしみもある。作者があの大きな手で握ったのであろうが、おにぎりも無骨、句も無骨、そこが良い。 |

大川に色を重ねて十二月 加藤 恵介

| 大川は隅田川のこと。今は都心を賑やかに流れているのだ。この句は十二月の季語が良い。大売出しの灯・クリスマスの灯・歳晩の灯・・・さまざまの色を重ねているのであろう。浅草寺の御本尊も上った歴史のある川だけになおさらに固有名詞の凄味が効果を発揮しているようだ。 |

あの窓もこの鈴虫を聞きをらむ 谷岡 健彦

| 「あの」と「この」の使い方の面白さ。「彼の」「此の」である。同じ思いを共有している人のいる窓、その人も鈴虫を聞いているのであろう、という。すぐ近くにいなくてもよいのである。鈴虫の鳴声に耳を傾けている時間を共有できているかどうか。「らむ」の古語が端正だ。 |

正座して母お辞儀せり初電話 松田 茂

| 私の母もそうであった。電話機に向って何度もお辞儀をするのである。不思議なもので相手にもその姿勢が伝わるのである。この句では更に「正座」してという。この丁寧さが眼目。正月の電話だけになお更である。この母親の人物像、生きざままでが彷彿としてくるのである。 |

ドーナツを支ふドーナツ冬暖か 岩崎 由紀

| 若々しい句だなと思う。私の世代位になってしまうと、ドーナツを詠むという発想が無いのだ。菓子店やパン屋のドーナツの重なりを「支ふ」で表現したのだが、この擬人化めいた表現が楽しいのである。ドーナツ同士が支えあっている・・・思わず笑ってしまう。「冬暖か」の効果。 |

風吹けばかすかに歪む虫の声 相田 恵子

| 虫の音の微妙な変化に耳を傾けている。虫の声は常と変らない筈だが、風向きにより耳に届く声に変化があるのだ。句はそのようには言わず、虫の声が歪んだと表現している。客観から主観に少し足を踏み入れて独自性を出した。 |

下の子が泣き出すまでの歌留多かな 宮地茉莉江

| これはいろは歌留多なのであろう。なかなか札を取れない下の子は面白くないのだ。だんだん不満顔になり泣き出す。腹立ちまぎれに歌留多を散らせたか。それで歌留多はおしまい。「泣き出すまでの」の「までの」がうまい。 |

停車するたび虫の音の異なれり こしだまほ

| 私の育った飯田線を思い出した。単線なので交換のためによく停車する。無人駅が多く田畑の中である。その度に虫時雨に包まれる。この句は虫の音が異なると言う。そこにこの句のいのちがあるのだ。新鮮な発見。 |

溶く箸に掛かりの重き寒卵 小林 沙織

| 私の記憶では昭和30年初頭には卵は籾殻の上に並べて売られ、大きさにより10円から13円位に分かれた。一人に一つは贅沢で分け合ったものだ。そういう貴重品であった卵。掛かりの重きに心の持ちようとしての季語の本意が厳存する。 |

霜の夜は漬け樽鳴ると母の言ふ 白鳥はくとう

| 作者は伊那の人。すなわち野沢菜漬である。我々は単におはづけと呼んだ。どこの家でも自前で漬けたものだ。句は「漬け樽鳴る」という。そこまでは知らなかったので少し驚いたのだが、霜の夜の静けさのこと、実感が深い。誰にでもできる句ではない。母親がさずけてくれた句だ。 |

|

![]() 創刊号 2011年

創刊号 2011年