伊藤伊那男作品

盆の路 伊藤伊那男

小諸三句

虚子先生と呟いてゐる端居かな

万緑を高原列車折り返す

青紫蘇や浅間隠しのよく晴れて

露の世と思ふ猫とも死に別れ

秋蝶の尿浴び故郷あとにする

西瓜畑てふ火薬庫へ紛れ込む

遊船の揺れをそのまま持ち帰る

東京のこの路地もまた盆の路

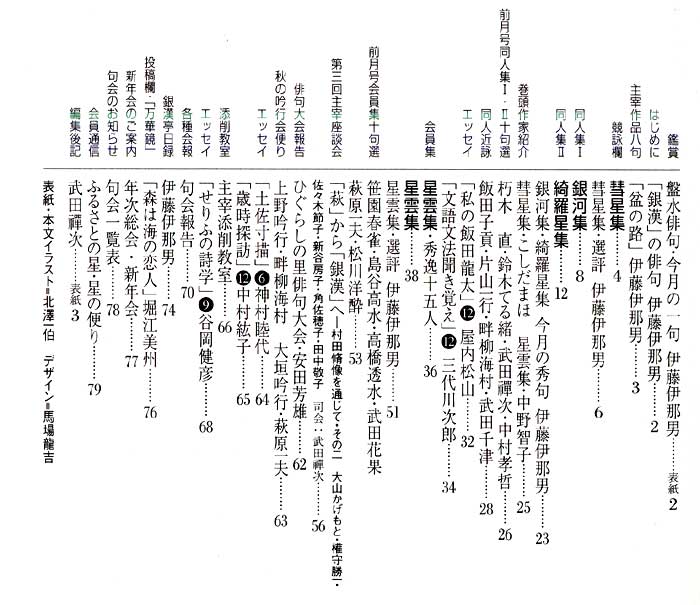

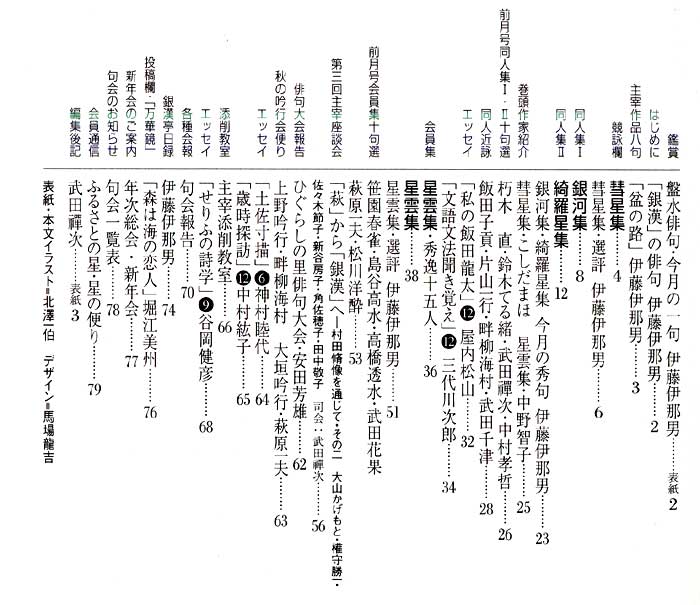

今月の目次

銀漢俳句会・12月号

銀漢の俳句

伊藤伊那男

俳句空白の時代(幕末から明治初期)のこと

私の故郷信州伊那谷、駒ケ根市の駒ケ根文芸セミナーから井上井月についての講演の依頼があった。改めて井月のことに頭を巡らせていると、「井月の時代のことが出ていますよ」と、屋内松山さんが『子規は何を葬ったのか』(今泉恂之介著・平成23年新潮選書)を置いていってくれた。

その本の趣旨は、江戸後期の天保時代(1830年)頃から、明治25年(1892年)頃まで、すなわち一茶没後から正岡子規の俳句革新運動の勃興までの約六〇年間について、子規が「月並みの時代であり、見るべき俳句、残すべき俳人はいない」と舌鋒鋭く切捨てた。だが本当はどうであったのか。子規以後の俳人、研究者は子規の影響を受けていたので、皆その説に従って今日に至ったが、子規の言葉を鵜呑みにしているだけではないのか、というところから出発し、その時代の俳句を検証している。

結論としては、子規が自己の俳句革新運動を推進するための、その戦略に馴致されてしまったのであり、実際には優れた俳人が沢山いた、秀句も多かったということを丁寧に検証しているのである。

その中の一人に井月を取り上げている。伊那谷出身の下島空谷が大正四年に、弟に蒐集させた千余句をもって『井上井月句集』を出版した。その中の実に220句が井月の句と誤って収録された竄入(●ルビ・ざんにゅう)句であった。当時の伊那谷の俳人の句が混入していたのである。とりわけその句集の跋文を書いた芥川龍之介が秀眉として取り上げた〈咲いたのは動いてゐるや蓮の花〉、また小説『庭』の中で取り上げた〈山はまだ花の香もあり時鳥〉も後日井月の句ではないことが判明した。下島空谷はこれを痛恨事として嘆いたが、そのことは何を意味しているのか。著者の今泉は、これこそ井月に匹敵する俳人――それはごく普通の人だろうが――が伊那谷に沢山いたのではないか、俳句のレベルが高かったのではないか、というのである。

では伊那谷だけが突出していたということが言えるのかどうか、と言う。そうではあるまい、日本全体の俳句レベルは高かったのではなかろうか、子規が切捨てたような、唾棄すべき陳腐、月並みの時代ではなかった筈である、と言う。そんな見直しが今始まっているようである

|

盤水俳句・今月の一句

蟷螂のとびつきざまに枯れてをり 皆川盤水

盤水先生は取合わせの名手であった。だが時折に出る一物仕立ての句にも出色のものがあった。一物仕立ての作句法は、対象物をよくよく観察し、その本意を摑み取ってこなくてはならないので、力技がいるものだ。この句、晩秋の蟷螂が何かに飛び付いたのだが、それによって枯蟷螂となったという。動きのあるものが静止した、まさにその瞬間に「枯れた」と断定したところが鮮烈で、先生の愛すべき稚気も感じられるのである。

(平成3年作『随處』所収)

伊藤伊那男

|

彗星集作品抄

伊藤伊那男選

鉄棒にぶらさがり見る鰯雲 中野智子

ひろしまを指しふくしまを指す案山子 大野里詩

御吉野の奥に大きな秋ありぬ 南藤和義

福耳の友と酌み合ふ菊の酒 本庄康代

千年の揺れゆるやかに大賀蓮 堀内清瀬

運動会果てグラウンドの風乾く 上田裕

山に向く孤高のこころ案山子翁 多田美記

計り売る指を染めたる石榴かな 飯田子貢

蛍の闇に濃淡ありにけり 三代川次郎

長き夜の与謝野源氏を明石まで 萩原一夫

はらわたの如く吸はるる熟柿かな 加藤恵介

千木箱の思はぬかろさ生姜市 鈴木てる緒

稲妻や即身仏を祀る山 唐沢静男

水揚げの声上擦れる新秋刀魚 宮内孝子

筒切りに二百十日の鯉捌く 唐沢静男

正論の四角四面や冷奴 吉沢美佐枝

赤紙に召されたるまま曼珠沙華 久保一岩

動かねば熔岩と見しもの蟇 柴山つぐ子

二の酉にまた覗き見るへびをんな 大西真一

台風の去りし朝の握り飯 松崎逍遊

彗星集 選評 伊藤伊那男 伊藤伊那男•選

鉄棒にぶらさがり見る鰯雲 中野智子

懐しい風景である。こんな風にして信州の校庭から山脈の空を見ていたものだ。あの山の向こうに行かなくては!と思った。結局東京の片隅で細々と生きているのだが‥••。

ああ、上田五千石に<秋の雲立志伝みな家を捨つ>があったなあ。郷愁と哀愁の混ったほろ苦さを味わった句。 |

ひろしまを指しふくしまを指す案山子 大野里詩

| 何とも、今年を象徴するような句である。原子爆弾を投下された唯一の国である日本が、今度は原子力発電所の事故を起こした。原爆によりヒロシマは世界に記憶される地名となり、今原発によってフクシマが世界に記憶される地名となった。案山子の両手が両方の地を指しているという。稔り田を荒らす雀を追う役割の案山子だが、目に見えない放射能の脅威はそれどころではない。物言わず「指す」しかない案山子にやるせなさが募る。 |

御吉野の奥に大きな秋ありぬ 南藤和義

| 「小さい秋見つけた」という童謡がある。こちらは「大きな秋」という。吉野の奥、といえば熊野か。枯木灘まで重畳たる山並が続く。以前、季節は違うけれど、西行庵からスタートして金峯山まで奥駆けの道を歩いたことがある。一日歩いて洞川まで辿り着いたが、圧倒的な自然であった。翌日、今も女人禁制の金峯山に登拝したが、頂上から見る熊野は恐怖を感じる程に山襞が重なり合っていた。それだけに「御吉野の奥」の固有名詞は実感が深い。 |

福耳の友と酌み合ふ菊の酒 本庄康代

| 中国伝来の風習だが、旧暦九月九日の重陽の日に菊の花を酒に浮かべて飲むと、災厄を避け、長寿をもたらすという。その健康酒を「福耳」の友と酌み合うというのだからもう完璧、金運までもたらせてくれそうである。意外な発想の取合わせで過去に類例を知らない。かつてはこの重陽の日から「温め酒」に変った。 |

千年の揺れゆるやかに大賀蓮 堀内清瀬

| 大賀蓮は埼玉県行田市の地層から発見された実から発芽して花を咲かせたもので、千四百年前のものとされている。千四百年間発芽を待っていた奇蹟の種である。仏教で重んじる花だけに単に美しいだけではなく強靭な生命力を宿しているのである。「千年の揺れ」の把握は見事である。 |

運動会果てグラウンドの風乾く 上田裕

| 最近は春に催行されることもあるが、秋の季語。信州では稲刈のあとの一大行事で、早朝から筵を持って場所取りをしたものだ。そのあと誰もいなくなった校庭に乾いた風が吹く。秋だからこその風。一抹の寂寥感が読後に残る。 |

山に向く孤高のこころ案山子翁 多田美記

| 「孤高のこころ」の擬人化が効いた。翁の措辞で尚更。 |

計り売る指を染めたる石榴かな 飯田子貢

| こんな売り方をするのは西域か。「指を染め」の臨場感。 |

蛍の闇に濃淡ありにけり 三代川次郎

| 言われてみれば確かに闇にも濃淡が。蛍で知った発見。 |

長き夜の与謝野源氏を明石まで 萩原一夫

| うまい句明石が効いた。与謝野晶子訳は難しそうだが。 |

はらわたの如く吸はるる熟柿かな 加藤恵介

| 奇抜な比喩に目を見張った。よく対象を観察したものだ。 |

千木箱の思はぬかろさ生姜市 鈴木てる緒

稲妻や即身仏を祀る山 唐沢静男

| 出羽三山か。明治初期迄即身仏が行なわれた稲妻が迫力。 |

水揚げの声上擦れる新秋刀魚 宮内孝子

| 「声上擦れる」に満面の喜びが。三陸の海への挨拶か。 |

筒切りに二百十日の鯉捌く 唐沢静男

正論の四角四面や冷奴 吉沢美佐枝

| 「四角四面」が上下に響く。冷奴の冷たさがまた効く。 |

赤紙に召されたるまま曼珠沙華 久保一岩

動かねば熔岩と見しもの蟇 柴山つぐ子

二の酉にまた覗き見るへびをんな 大西真一

| 新宿花園神社の属目。二の酉にもまた覗く怖い物見たさ。 |

台風の去りし朝の握り飯 松崎逍遊

鰯雲

銀河集作品抄

藤伊那男・選

なでしこや毛野の奥なる翁道 飯田眞理子

人声のふと懐かしき秋の朝 池田 華風

相乗りに父母連れよ瓜の馬 唐沢 静男

放牧の黒牛ひかる夏の山 久保 一岩

庭いつも何処かがともり花紫苑 柴山つぐ子

山国の熾火のごとき踊の輪 杉阪 大和

露けさの紅に残れる使ひぐせ 武田 花果

閉め切れぬ蛇口のしづく原爆忌 武田 禪次

風のみの御油の宿跡新松子 萩原 一夫

稲光傾山を眠らせて 久重 凛子

秋簾ほつれて巻けぬまま置かる 松川 洋酔

新涼の香をきはやかに神の樟 三代川次郎

盆僧の横川の修行話かな 屋内松 山

綺羅星集作品抄

伊藤伊那男選

盆の客去りて腑抜けてをりにけり 青木志津香

見送りて生きてこの世の秋刀魚焼く 飯田 子貢

へうたんに習ふこの世の吹かれやう 伊藤 庄平

これよりは余熱で生きん秋ざくら 梅沢 フミ

それぞれに居所を得て昼寝かな 大溝 妙子

秋灯下飯粒にある淡き影 大山かげもと

筆立てに使ふ茶筒や虫の声 小川 夏葉

たどり着く終の住処よ蟬の声 尾﨑 尚子

押し寄せる両手両足阿波踊 小野寺清人

高波の崩れるところ雁渡し 片山 一行

亡き夫の靴音聞こゆ良夜かな 我部 敬子

たたみ癖悪くなりたる秋扇 神村 睦代

覚え書母はカタカナ震災忌 川島秋葉男

茄子の馬胴にこの世の温みあり 朽木 直

風呂吹や律儀な箸の遣ひやう 畔柳海村

百円で動く木馬や星月夜 小滝 肇

ここだけの話つつ抜け鳳仙花 權守 勝一

行く人に庇の籠のきりぎりす 佐々木節子

靴音の冬がお洒落にやつて来る 笹園 春雀

蜩や山の霊気の彼方より 筱田 文

ぶだう食ぶ一粒づつの生返事 島谷 高水

風紋を次々変へて青田風 新谷 房子

坂多き町に住み古り門火焚く 鈴木てる緒

祭終へ面のまどろむ社かな 高橋 透水

顔洗ふ水なまぬるき厄日かな 武井まゆみ

遠泳を終へ重力の戻りけり 多田 悦子

都跡てふバス停の夕焼け時 多田 美記

草紅葉一隅を得て猫の墓 武田 千津

佗び寂をすでに備へし吾亦紅 田中 敬子

明日晴れを約す夕日の木槿垣 谷川佐和子

仏壇にも小言いふ母菊日和 谷口いづみ

たいがいは愚兄賢妹鳳仙花 中村 孝哲

盆過ぎてふたりの声にまた戻る 藤井 綋一

空青く干大根の襖なす 松浦 宗克

秋晴を来て神域といふ暗さ 松代 展枝

浄土まで透る声明法師蟬 無聞 齋

白芙蓉寄ればささやくほどの風 村上 文惠

静けくも忌のめぐり来し月仰ぐ 村田 郁子

朝顔のふちやはらかき朝ぼらけ 村田 重子

一灯を消して消えざる秋思かな 山元 正規

渓流に青林檎浮く山の宿 吉田千絵子

松手入して小さくなる浜離宮 脇 行雲

銀河集・綺羅星今月の秀句

伊藤伊那男

山国の熾火のごとき踊の輪 杉阪大和

| 「熾火のごとき」とは何と味わいの深い比喩であることか。山国であるだけに、放っておけば消えてしまうような、あるいは埋み火になってしまうような小さな盆踊の輪である。あたかも火鉢の縁にある峠から消えそうな炭火を俯瞰しているような趣きがある。いや、現実の風景ではなく、作者の思い出の中で幻想化した世界であるかもしれぬ。 |

秋簾ほつれて巻けぬまま置かる 松川洋酔

| 一夏働いた簾が秋になっても掛けられていて、もういらなくなった。仕舞おうと思うのだが、ほつれがあちこちに出ていて巻くことができない。もう駄目だ、と庭の隅にでも打ち捨てられているのである。何やら淋しい。簾がまるで生き物でもあるかのようにいとおしく思われてくる。 |

盆僧の横川の修行話かな 屋内松山

| 横川は比叡山三塔の一つ。円仁が開き、日本浄土教の祖とされる恵心僧都源信の霊地。盆僧が横川での修行の厳しさや仏道の喜びなどを語っていったというのである。盆僧が切り出した「横川」という限定的な固有名詞が時代を遡る絶大な力を発揮したようだ。なお虚子はこの地で小説『風流懺法』を執筆。椿に囲まれて分骨した墓がある。 |

へうたんに習ふこの世のふかれやう 伊藤庄平

| 瓢箪はその形状だけで何だかおかしい。これが棚にぶらさがって揺れていれば見ていて飽きることがない。ふと自分の生きざまにも重なってきたのであろう。こんな風な生き方もあるのだなと••••。「世間の風に当る」という慣用表現があるが、これを逆手に取ったのが「この世のふかれやう」。写生から一歩踏み出して独自の世界を作った。 |

ぶだう食ぶ一粒づつの生返事 島谷高水

| ぶどうの季語をよく生かした句である。中村草田男に∧葡萄食ふ一語一語の如くにて∨があるが、いかにも草田男風な哲学的表現である。一方こちらはもっとくだけた生活感。葡萄を食べるのに気を取られての生返事。「一粒づつの」の表現が出色で葡萄の季語を生かしているのだ。例えば「柿を食ふ(西瓜食ふ)一切れづつの」では興趣が無い。 |

祭終へ面のまどろむ社かな 高橋透水

| うまい句だなと思う。祭を終えた夜か、翌日か社殿に干されたお面。どの面も何やら一仕事終えて気を抜いているように見える。いい祭だったな、でも疲れたね、と囁き合っていたのかもしれない。面が「まどろむ」、――見事だ。 |

佗び寂をすでに備へし吾亦紅 田中敬子

| 吾亦紅は不思議な花だ。咲いたとたんにドライフラワーになってしまったのか?と思う。また「紅」の字を持ちながら地味な色。この様子を「佗び寂をすでに備へし」と摑んだのがうまいところ。特に「すでに」の措辞がいいのだ。 |

たいがひは愚兄賢妹鳳仙花 中村孝哲

| よく使われるのは「賢兄愚弟」だが、この句は「愚兄賢妹」と言う。フーテンの寅と妹さくらのような感じであろうか。作者もそうなのであろうか?この句のよさは「鳳仙花」の配合。爪を染めて遊んだ「つまべに」だけに幼児の頃に思いも及ぶのだ。富田木歩の∧かそけくも喉鳴る妹よ鳳仙花∨にも通底する情感を思う。 |

盆過ぎて二人の声にまた戻る 藤井綋一

| 盆過ぎの淋しさ。子供達が集まり、孫達も走り廻る。先祖達も帰ってきて賑やかなお盆を過ごしたのであろう。そのあとまた静かな二人の生活に戻る。「二人の声に」の「声」で俄然句が生きるのである。読者には当然、直前までの子の声、孫の声が想像されて落差の大きさが実感されよう。 |

松手入して小さくなる浜離宮 脇行雲

| 松手入をしたら浜離宮が小さくなった?うーむ、読み手が十分に納得できる錯覚である。松手入の本意を摑んだ。 |

v その他印象深かった句を次に

風のみの御油の宿跡新松子 萩原一夫

稲光傾山を眠らせて 久重凛子

これよりは余熱で生きん秋ざくら 梅沢フミ

押し寄せる両手両足阿波踊 小野寺清人

茄子の馬胴にこの世の温みあり 朽木直

坂多き町に住み古り門火焚く 鈴木てる緒

遠泳を終へ重力の戻りけり 多田悦子

草紅葉一隅を得て猫の墓 武田千津

仏壇にも小言言ふ母菊日和 谷口いづみ

一灯を消して消えざる秋思かな 山元正規

熾火

星雲集作品抄

伊藤伊那男・選

水筒の底の乾きやひろしま忌 大野 里詩

望郷や冬至南瓜が刃をこばむ 松崎 逍遊

老いといふ豊かさもあり秋ざくら 滝沢 咲秀

花野ゆく花野の風になりたくて 堀内 清瀬

悪声が煽る河内の踊かな 谷岡 健彦

遊船や江戸の名所は目の高さ こしだまほ

ままごとの色に加へる赤のまま 中野 智子

蔭に影重ねて歩く残暑かな 塚本 一夫

石鹸の泡立ちまろし今朝の秋 鏡山千恵子

一夜明け月見団子の深き罅 西原 舞

洋梨を転がしてみて描き始む 白濱 武子

稲刈の遅速見てゐる車窓かな 加藤 恵介

夕風を掴むかたちに芙蓉閉づ 大河内 史

流燈を見送つてゐる膝頭 有澤 志峯

秋暑し坂の入り組む漁師町 吉沢美佐枝

富士山の夕陽待つ間のうろこ雲 相田 惠子

台風に天空のダム決壊す 秋元 孝之

木曾谷の細長き空星月夜 穴田ひろし

鈴を振る野辺に一列秋遍路 荒木 万寿

余生とは未知なる楽譜虫の秋 有賀 稲香

名月を供にひと駅歩きけり 飯田 康酔

曼荼羅の仏百態涼新た 五十嵐京子

秋蟬の合唱絶えぬ一と処 石垣 辰生

白桃の汁に浸りし刃先かな 市毛 唯朗

己が火に身を捩らせる苧殻かな 伊藤政三

立ち姿背筋伸ばせる紅芙蓉 今村八十吉

涼しさや話分かれてまた戻り 岩崎 由紀

引き上げる櫂の滴の夜光虫 上田 裕

ただ声を聞くだけ盆の長電話 榎本 陽子

せめてもの待宵の月友の通夜 大木 邦絵

父迎ふずしりと重き茄子の馬 大西 真一

木枯や風の語り部連れてくる 大野田好記

ふはふはのふくろふの子の一人立ち 岡村妃呂子

天瓜粉子は母の手をすり抜けて 小坂 誠子

枝に触れ雨と紛ふや朝の露 尾崎 幹

空蟬を載せて余生の掌 笠原 祐子

バロックの城まなかひに桃を剝く 桂 説子

秋澄むやしかと目を見て話す人 加藤 修

白菊の香り頂き深呼吸 亀田 正則

稲妻やぽつりと本音問うてみる 唐沢 冬朱

ゐても鳴りゐなくても鳴り鳴子かな 北澤 一伯

伏す人に沓音聞こゆ窓の秋 木部 玲子

我が影のふといとほしき原爆忌 柊原 洋征

ごま塩の片寄るところ栗ご飯 隈本はるこ

井月の墓守るならむ秋の蝶 黒河内文江

行く秋を半ば惜しみて老いに入る 小池 百人

ため息と気づかず重ね秋思かな 小林 沙織

野分だつ啄木詠みし始発駅 小林 雅子

枕辺に置きしリュックに青蜜柑 小松 葵

更に又山が動けり大野分 阪井 忠太

我ひとり点滴見つめ天の川 佐々木終吉

地蔵盆子ら集ひ来て賑やかに 佐々木美智子

棟上げの日取り決まるや水引草 佐藤かずえ

吾ひとりのみとなりけり盆参 佐藤 幸子

指先に紫蘇の実しごく力かな 三溝 恵子

潦ひよいと跳びたる敬老日 島織 布

巻き上ぐる音乾きをり秋簾 島谷 操

打水や紅殻格子開けはなつ 清 水佳壽美

脅すより止まり木となる案山子かな 白鳥はくとう

とんばうの風の隙間を飛びにけり 末永理恵子

えんぴつの芯をとがらす夜長かな 杉本アツ子

星月夜子の下駄のままポストまで 鈴木 淳子

夕茜芒の波に富士の影 鈴木照明

プランターに孫と育てし茄子小振り 鈴木踏青子

神官に男の子の二人つくつくし 鈴木 廣美

信濃路や日和を頼み胡麻を干す 角 佐穂子

眠る子の寝言に笑ふ夜長かな 住山 春人

てのひらに胡桃二つをきしませる 曽谷 晴子

古里に良夜を語る姉妹 高橋アケミ

秋風やすつくと馬の尾を立てる 武田真理子

尾道の潮風涼し渡し船 竹本 治美

大花火心を空に飛ばしけり 田中 寿徳

取りとめし命いとほし朝の虹 田中丸真智子

佳き人の風いただきぬ秋扇 多丸 朝子

秋めくや相寄る木々の影の濃く 近松光栄

葡萄剪る思はぬ重さ感じつつ 津田 卓

音立てて落ちる胡桃に振り向けり 土屋 政

アメ横にプラダと並ぶ干鰯 坪井 研治

阿波踊り爪先立のあればこそ 徳永 和美

自画像の若き眼と合ふ終戦忌 戸田 礼子

一日の命咲ききる芙蓉かな 富岡 霧中

夕闇を透かして烏瓜の花 中島 雄一

ままごとの子もちりぢりに鳳仙花 中村 寿祥

雨の中かなかなのつと転調す 中村紘 子

ひらがなの町になりけり運動会 南藤 和義

穏やかに術前の日々花芙蓉 萩野 清司

会釈して水打つ前を通り過ぐ 長谷川千何子

足元に老の自覚の白露かな 花上 佐都

束の間の銀漢仰ぐ湯壺かな 原田さがみ

近江美濃二国にわたる早稲の秋 播广 義春

一叢の萩そよがせて岬の風 藤田 孝俊

腰伸ばす蝗袋を膨らませ 藤森 英雄

温め酒写楽の遊ぶ大首絵 保谷 政孝

売出しのちらし飛ばせり初嵐 堀いちろう

サムライてふ香水をつけ出勤す 堀江 美州

鏡台が散らかつてゐる厄日かな 堀切 克洋

稜線をなほ際立たす白露かな 本庄 康代

新米を大盛にして供へけり 松崎 正

母印す息子戻りし古暦 松田 茂

面差しの似てはらからの夜長かな 松村 郁子

にぎやかな椋の宿りの大樹かな 宮内 孝子

敬老日祝ひ祝はれ共に老い 宮本 龍子

秋刀魚焼くけむりいざなふ母の里 森 直美

戒めのクルスを背負ふ案山子かな 森濱 直之

風涼し岬の寺の無縁墓 家治 祥夫

芒原一つの道が現はれし 安田 芳雄

虫の夜に李白の詩篇とコップ酒 矢野春行士

丑寅の軒に鬼の子留まれり 山下美佐

灘鳴りの鹿島の宿や月の雨 山田 礁

振り向けばまだ立ちてをり盆の父母 山田康教

嫋やかに風のいざなふ秋風鈴 山田 鯉公

削除するアドレスひとつ夏の果 ゆいともこ

香水や吹く風違ふテニスかな 吉田 葉子

還らざる日々眼裏に大文字 和歌山要子

星雲集 今月の秀句

伊藤伊那男

水筒の底の乾きやひろしま忌 大野里詩

| 世界で唯一、原子爆弾を投下された日本が時を経て福島原発の大事故に遭遇した。何とも無念な事件である。マブソン青眠が『フクシマ以後』という合同句集を出した。〈花のうへ花散る吾子よごめんなさい〉〈三歳で「セシウム」覚え春しぐれ〉。外国人からの訴えに胸が痛い。さてこの句、「水筒の底」までを詠んだところに一歩踏み込んだ心象の深みがあり、「ひろしま」の痛みを再認識した。同時出句の〈なにをするにも大汗を拭いてより〉もうまい。 |

望郷や冬至南瓜が刃をこばむ 松崎逍遊

作者は私と同郷。当時の信州は脳溢血、脳梗塞(一括して中気と呼んだ)が多く、その予防として冬至南瓜などが大切にされた。特別な思いのある食物だ。故郷を離れて四十余年。冬至南瓜の堅さを詠みながら、自身を故郷が受け入れてくれるだろうか、という心情も重なっているようだ。

「望郷や」の打出しの詠嘆は深い。同時出句の〈洗顔の十指それぞれ冬に入る〉も出色の出来。 |

悪声が煽る河内の踊かな 谷岡健彦

| 今東光の小説を読むと河内弁の凄さに驚く。作者はその河内の育ちだが紳士。彼の河内弁を聞いてみたいものだ。盆踊は当然河内音頭なのであろう。あの語り口に加えて「悪声」だというのだから凄味がある。河内という独得の風俗を活写した句である。「煽る」の措辞に躍動感が際立つ。 |

石鹸の泡立ちまろし今朝の秋 鏡山千恵子

| 石鹸の泡立ちが今日は特に良いという。泡の肌理が細かいのだ。そう実感したのである。立秋の日は八月八日頃であるから気候的には暑さ極まる頃。その中にもふと、秋の到来を感じ取るのが日本人に培われた詩心である。その感覚を「泡立ちまろし」と具体的な物で提示したところがよい。俳句は作者の感性を「物」に託して語らせるもの。 |

一夜明け月見団子の深き罅 西原舞

| 満月のその日ではなく、翌日の月見団子を詠んだ視点が面白い。一夜で乾燥が進んで深い罅が入ったという。翌日の変化を見逃していないのだ。俳句は観察――それも粘りのある観察が大切ということだ。 |

洋梨を転がしてみて描き始む 白濱武子

| 取合せのよさということを思う。林檎や蜜柑ではこの句の興は湧かないであろう。転がってどの部分が表を向いてもそこが絵になる、あのでこぼこで歪つな洋梨だからこその句である。洋梨の形状を生かしての取合せの妙。 |

アメ横にプラダと並ぶ干鰯 坪井研治

思わず手を打った楽しい句。アメ横というごく小さな、それでいて知れ渡っている地名をうまく生かしているのだ。年末の買出し風景などで映像が流れるアメ横は、もともとアメリカからの輸入物資を販売したところから、その名がある。表側は海産物店が並ぶが、中に入ると時計や宝石

、鞄の小さな店が群集する。その混在した雑多な風景を、干鰯とプラダで象徴させたところは何ともうまい。東京の地名歳時記が編まれるなら何はさておき載せたい句だ。 |

余生とは未知なる楽譜虫の秋 有賀稲香

「未知なる楽譜」とは言い得て妙!年令を重ねると感動が薄れていくものだが、この「未知なる楽譜」には前向きな明るさが感じられる。余生を楽しんでいる、活力を持って過している様子が如実だ。様々な虫声を配したのもよい。

|

台風に天空のダム決壊す 秋元孝之

| 今年の台風は大型で激しく、各地に傷跡を残した。熊野地方では今も堰き止められた川の決壊が心配されているという。この句はそのダムが天にもあって、それが決壊したのだという。一つの空想なのだが、妙に説得力を持つ。 |

潦ひよいと跳びたる敬老日 島織布

| 元気な年寄りが増えた。何歳からが敬老の日の対象になるのか知らないが、もしかしたらもう私も?この句の老人楽々と水溜りを跳び越えたという。元気で長生き、万歳! |

その他印象深かった句を次に

名月を供にひと駅歩きけり 飯田康酔

涼しさや話分かれてまた戻り 岩崎由紀

父迎ふずしりと重き茄子の馬 大西真一

稲刈の遅速見てゐる車窓かな 加藤恵介

遊船や江戸の名所は目の高さ こしだまほ

眠る子の寝言に笑ふ夜長かな 住山春人

鏡台が散らかつてゐる厄日かな 堀切克洋

銀漢俳句会の句会誌・創刊号から12月号まで

|

|

|

|

|

|

| 2011/1/ 1創刊号 |

2011/2/1 2月号 |

2011/3/1 3月号 |

2011/4/1 4月号 |

2011/5/1 5月号 |

2011/6/1 6月号 |

|

|

|

|

|

|

| 2011/7/1 7月号 |

2011/8/1 8月号 |

2011/9/1 9月号 |

2011/10/1 10月号 |

2011/11/1 11月号 |

2011/12/1 12月号 |

■画象上でリンクします。

2011/12/24 撮影 TOKYO クリスマス・リース

ご挨拶 入会案内 句会案内 行事予定のご案内 銀漢亭日録

|

![]() 12月号 2011年

12月号 2011年