藤伊那男作品

新茶

伊藤伊那男

花篝闇持ち上げてゐたりけり

一椀にこれも貝塚蜆汁

鯨跳ぶ島影よりも大き影

猫の子の上目使ひの目と合へり

江の電の駅ごとに聞く春の潮

いささかのはなやぎ新茶の封切れば

蛇穴を出て関節を鳴らすらむ

こなごなといふ散りざまの雪柳

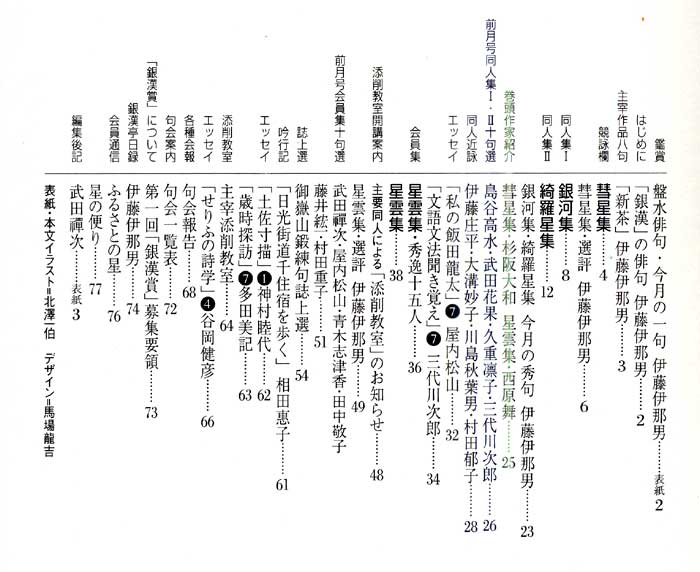

今月の目次

銀漢俳句会・7月号

銀漢の俳句

伊藤伊那男

――石蛙は季語か――

4月の本部句会で気になる句が回ってきた。

桃青の飛ばず唄わず石蛙

という句。深川の芭蕉記念館に石を彫った、芭蕉遺愛の蛙が陳列されている。句意は「蛙の鳴く季節になったのにこの石蛙は飛びもしないし唄いもしない」というもので、その発想の楽しさと、とぼけたおかしさに感心した。「跳ぶ」の方がよかろうと思ったが、それは琑末なことである。最後の選句の折、「待てよ」とペンが止った。「季語が無いのではないか」と。数名の方の点が入ったのだが「石でできた蛙はやはり季語として許容することはできない」と選句を見送り、講評でもその旨を皆に話した。

さてその前後の句会で次の句を私が作った。

長崎に降り立つすでに絵踏めき

「絵踏」の兼題で作った空想の句である。句意は「長崎駅に降りたその一歩が絵踏のようだ」というやや大袈裟な心象句である。そこそこの点を得て、その後俳句総合誌などにも発表した。

その総合誌を見た某会員が、この句には季語が無いのではないか、と言ってきたのである。「絵踏」は季語だが「絵踏めき」となったとき、季語であるのかどうか?と。今度は季語の問題が私の句に飛び火してしまったのである。

以上の二句について「雲の峰」朝妻力氏に聞いた。〈「石蛙」を季語と言い張るとしたらかなり勇気がいるでしょう。狸は季語ですが陶狸を季語とした句は見たことが無いということで、無理という結論です。「絵踏」の方は、春めく、夏めくという主観的な季語もあり認めるべきと考えます。そうは言っても異論は出そうですね〉というものであった。

伝統俳句協会の坂西敦子さんにも聞いてみた。〈(ホトトギスでは)句全体の中の判断で、季題が詠めているかどうかがポイント。「めき」は警戒が必要ですが、「めき」で全てを否定することこそ誤り。そのうしろに季題の存在が感じられるかどうか。「映画出て火事のポスター見て立てり 虚子」という句もあります〉というようなコメントであった。

結局、絵踏の句はかなり白に近い灰色ということであろうか。でも「火事のポスター」を認めるとしたら「石蛙」を全否定することもできなくなる・・・・・・という矛盾もまた抱え込むことになったのである。

|

盤水俳句・今月の一句

胸にくる昼の蚊太し平泉 皆川盤水

平泉が世界遺産に登録された。東北に点った明るい知らせである。八百年前の栄華の跡である。戦後間もない頃の作であるから、まだ今のように整備されていない寺域であったことだろう。昼の蚊を「太し」と把握したのが平明でありながら出色。また「胸にくる」と具体的に詠んだところが潔い。平泉の歴史が彷彿して胸騒ぎすらしてくるようである。先生の句は難しい言葉は使わない。いつも直球勝負である。(『積荷』昭26年作)

|

彗星集作品抄

伊藤伊那男選

道ゆづり合へばよき風初桜 村上文恵

鎌倉の花の遅速をいふ虚子忌 屋内松山

魂の囲ひこまるる桜かな 津田卓

マッチ擦りほのめく弧影花の冷 花里洋子

春雷の弱々しくも奔放に 杉阪大和

大空にさはりて割るるしやぼん玉 松代展枝

春一番竹百幹を吹き通す 小坂誠子

神田川濁りて遠き桜桃忌 加藤恵介

花のこと誰も言わずに暮しけり 神村睦代

街騒の底を遅日の神田川 三代川次郎

うつつとの綱引きに勝つ朝寝かな 飯田康酔

さくら冷えかたみとなりし一書なる 武田千津

ごつごつと胡坐ぶつかる花見茣蓙 小滝肇

花冷えや転送されて来し便り 堀江美州

晩年の先は知らざり鳥雲に 權守勝一

鶴を折ることしか出来ず四月尽く 鈴木てる代

牛の舌のがれて揺るる夏薊 松崎正

夜の川にほむら這はせる鵜舟かな 相田惠子

梅若忌雨の橋場の渡し跡 塚本一夫

役者絵の寄り目に力うららけし 武井まゆみ

彗星集 選評 伊藤伊那男

道ゆづり合へばよき風初桜 村上文恵

| 一読、心の中に温かな風が吹き抜ける。幕末から明治初期に来日した外国人は、日本人の礼節の厚さに感嘆したという。その美徳も廃れかけている作今、このような句を見るのは嬉しい。俳句は当然技術的な上手下手があるが、根本で最も重要なことは「こころ」。座の仲間、いや、自然と人への思いやりが根っこにあるかどうかではないか、と私は思っている。胸のぬくもりを人に伝えることができるかどうか。そういう点で素直な伸び伸びとしたこの句を評価したい。「初桜」の季語が初々しい。 |

鎌倉の花の遅速をいふ虚子忌 屋内松山

| 虚子忌は4月8日、釈迦の誕生日と同じであるところが、その死に際まで凄いと思う。ちなみに西東三鬼は4月1日の万愚節。忌日にもその生き様、いや死に様がでるのだろうか。さてこの句、虚子の住んだ鎌倉のその忌日の頃の桜に思いを巡らせている。中七の表現は見事!というしかない。文人趣味的な手法で、これが鎌倉と合う。 |

魂の囲ひこまるる桜かな 津田 卓

| 平安時代の中頃までは、梅の方が日本人に好まれた感じがあるが、国風文化が定着したころから断然桜が首位に立ったようだ。西行、芭蕉はもちろん、日本人が培って来た桜への憧れは現代もお花見の狂乱へ続いている。そうした遺伝子の存在がこの句を作らせたのであろう。「桜」にまつわる日本人の精神の根源に立ち入った句といえよう。 |

マッチ擦りほのめく孤影花の冷 花里洋子

| 思えばマッチを擦る機会が減ったものだ。それはさておき、この句は煙草に火を付けたその時でなのであろう。夜桜の下にぼんやりと自分の影が映る。その瞬間にしみじみと「花冷」を意識したのである。ハードボイル小説の一場面を目にしたような句。キザになる筈の「孤影」が生きた。 |

春雷の弱々しくも奔放に 杉阪大和

| 雷の季語には、春雷、雷、秋雷、寒雷など四季にわたって立項されている。同じ雷だが、その季節の特徴を句に生かせるかどうかが勝負どころとなる。この句は「弱々しく」はたいした表現ではない。ただその下に続く「奔放」が発見!春雷としては意外な表現なのだが、つまるところ、中七の「弱々しくも」があるからこそ生きてくるのであり、そうすると「弱々しく」は絶対必要な措辞になるのだ。 |

大空にさはりて割るるしゃぼん玉 松代展枝

| 機知を主眼とした句である。しゃぼん玉は時とともに必ず割れるものだが、その理由は「大空にさは」ったからだというのだ。この擬人化は相当な技倆ということだ。 |

春一番竹百幹を吹き通す 小坂誠子

「百幹」とさっぱり決めつけた省略が効果を発揮した。

神田川濁りて遠き桜桃忌 加藤恵介

「遠き」が眼目か。時代の推移と変らぬ水の流れ。

花のこと誰も言はずに暮しけり 神村睦代

今年の事と見てもよいが、内省的花見の姿勢とも見える。

うつつとの綱引きに勝つ朝寝かな 飯田康酔

朝寝とはこんな感じ。寝るのが勝ちというのが面白い。

さくら冷えかたみとなりし一書なる 武田千津

よい抒情がある。ただし季語は「花冷の」にすべきと。

ごつごつと胡坐ぶつかる花見茣座 小滝 肇

「ごつごつ」に臨場感が出て成功した。楽しい句だ。

花冷えや転送されて来し便り 堀江美州

「花冷え」に作者の心の陰翳がでた。取合せの勝利。

晩年の先は知らざり鳥雲に 權守勝一

鳥帰る頃の哀愁。知らぬ方がよいか。今日只今を大切に。

鶴を折ることしか出来ず四月尽く 鈴木てる代

この度の震災•津波への哀悼句。残る句となろう。

牛の舌のがれて揺れる夏薊 松崎 正

夏薊が鮮烈だ。牛の舌のざらざら感とも呼応する。

夜の川にほむら這はせる鵜舟かな 相田惠子

「夜」がいるかどうか?「ほむら這はせる」で取った。

梅若忌雨の橋場の渡し跡 塚本一夫

謡曲「隅田川」に題材を取った。「橋場」が具体的。

役者絵の寄り目に力うららけし 武井まゆみ

ミスマッチしそうな題材と季語だが-----妙に合致した。

街騒の底を遅日の神田川 三代川次郎

「底」で東京の地形の特徴を摑んだ。遅日が効いている

銀河集作品抄

伊藤伊那男・選

白鳳の塔見ゆるまで青き踏む 飯田眞理子

余震なほ記事に小さき花便り 池田華風

日の底へ散らばつてゐる蝌蚪の陣 唐沢静男

春眠へ地震警報二度三度 久保一岩

母と過す大事な時間桃の花 柴山つぐ子

貝寄風や軋む舟屋の中二階 杉阪大和

御射山の末黒の芒折れて立つ 武田花果

翳のなきやうな翳ある桜かな 武田禪次

ゆさゆさと影の重たき桜かな 萩原一夫

花篝よもつひらさか今宵なほ 久重 凛子

子に踏んでもらふ背中や遠蛙 松川洋酔

花衣魂ぬけしごと脱がれをり 三代川次郎

墨染といふも御室の花衣 屋内松山

綺羅星集作品抄

伊藤伊那男選

被災者へ先づ黙禱す花の旅 青木志津香

聞き疲れ話疲れて日永かな 飯田子貢

紙風船子の手に弾む母の息 伊藤庄平

ねぎらいも手櫛にこめて雛納 梅沢フミ

蜆汁ひとり暮しをつつしみて 大溝妙子

蒲公英と思しき穂絮頬過る 大山かげもと

鎌倉への早駆けの径春の雷 小川夏葉

散るさくら北を気遣ふ如くあり 尾﨑尚子

沢音の途切れるところ雪 柳片山一

友禅を流しゐるごと花筏 我部敬子

かろやかに出勤の徒歩チューリップ 神村睦代

避難所の軒空けおくぞつばくらめ 川島秋葉男

義捐箱甘茶仏より大きかり 朽木 直

なゐの夜の明けて茎立確かなり 畔柳海村

光國の郷まで幾里犬ふぐり 小滝 肇

よく笑ふ妻の来客チューリツプ 權守勝一

曇る日のはくれん傷みやすきかな 佐々木節子

採寸のウエスト太く夏来たる 笹園春雀

藤棚やもるる陽も受け幸を謝す 筱田 文

白糸の凍滝一糸ゆるみ初む 島谷高水

藤の香を雨に移して宮の池 新谷房子

歩幅みな違ひて青き踏みにけり 鈴木てる代

青空にぶつかるごとき揚雲雀 高橋透水

咲き満ちて闇の重さの桜かな 武井まゆみ

この庭にわれと老いゆくさくらかな 武田千津

神学部所蔵庫奥の踏絵かな 多田悦子

観音の千の手に降る桜かな 多田美記

春光の大地見守るガンジー像 田中敬子

みちのくや瓦礫の中の卒業歌 谷川佐和子

夜桜におのづからある光かな 谷口いづみ

東塔を背山とおもふげんげかな 中村孝哲

余震なほ闇に聞こゆる遠蛙 花里洋子

園児等の列はじけをり春の泥 藤井綋一

黒揚羽影も大きく舞ひよぎる 松浦宗克

村中の田がつながつて夕蛙 松代展枝

払暁の見張は屹度雁長老 無聞齋

さくら餠仲よき家族離れ住み 村上文惠

散りゆくも残るもさびし花の宵 村田郁子

春寒し耳そばだつる地震予報 村田重子

菜の花やすぐ突き当たる島の径 山元正規

啓蟄の砂とあそべる雀どち 吉田千絵子

鶏鳴の近々とあり朝桜 脇 行雲

銀河集・綺羅星今月の秀句

伊藤伊那男

日の底へ散らばつてゐる蝌蚪の陣 唐沢静男

| 最初から余談だが、おたまじゃくしのことを「蝌蚪」ということを俳句を始めるまで知らなかった。今改めて調べてんじると「古体篆字の称。中国の上古に、竹簡の漆汁をつけて文字を書いたもの。竹は硬く漆は粘っているので、文字の線が頭大きく尾小さく、おたまじゃくしの形に似ていたところからの名。蝌蚪文字」とある。面白いのだけれど、こういう特殊な言葉が、初心者に俳句を難しく思わせてしまう弊害もあるようだ。さて掲出句の眼目は「日の底へ」の把握であろう。水の底ではなく、日の底という。浅い水溜りで底まで目差しが注いでいてはっきり見える、水も暖かい。一つの辞措でそこまで表現できているのだ。地味な作風だが厳然たる眼力を垣間見ることができる。 |

母と過す大事な時間桃の花 柴山つぐ子

| 句から推測できるのは相当高齢な母、そして自分も老境を迎えているということ。残された時間はそれほどは多くないのだ。1日1日、いや一時間でも貴重な2人の時間、という思いなのであろう。「桃の花」の取合せが効いているのは、桃の節句に通じるところ、つまり成長を祈り、また祝われた互いの若い日の思い出が絡むからであろう。 |

翳のなきやうな翳ある桜かな 武田禪次

| 一物仕立てで対象となる桜をよくよく観察し抜いた句である。桜の持つ有るか無きかの影、そしてその花片の薄さが視覚的に捉えられている。それと同時に日本人が根源的に持つ桜への思い――死生観に及ぶ陰翳――、つまり「物理的翳」と「観念的翳」が一句に重なっているのだ。「影」でなく「翳」を使った意味がそこにあるのだと思う。 |

子に踏んでもらふ背中や遠蛙 松川洋酔

| 一読温かな句である。失われつつある日本の家族関係のよろしさが具体的に伝わってくる。信州で育った私には実感が深い。障子一枚を隔てて植田が広がっている。いや障子も開け放っているのかもしれない。静かで心豊かな夜である。読み手にも幸せを分けて貰った思いだ。 |

花衣魂ぬけしごと脱がれをり 三代川次郎

| 桜は日本人にとって胸騒ぎのする花だ。古代からその遺伝子が連綿と今も伝わっている。そうでなければ「花衣」などという季語は存在しなかったであろう。花見を終えた夜、衣紋掛に花衣が掛けられている。まるで抜け殻のようだという。身体だけではなく「魂」を持ってきたところが出色である。花時が終る一抹の淋しさ。 |

墨染というも御室の花衣 屋内松山

| 御室(おむろ)は京都仁和寺。門跡寺院の首位にあった。ここに普通の時期より少し遅れて、背の低い御室桜が咲く。この句、僧の墨染の衣も、この時期だけは「花衣」と呼ぶべしという。知的興味をそそられる句。 |

紙風船子の手に弾む母の息 伊藤庄平

| 「紙風船」「弾む」「息」とくると、もう先人が全部詠み尽くしたのではないか、と思うのだが、まだまだ!「母の息」が弾む――それは風船の中に閉じ込められているのだが――とは誰も言えなかった。 |

よく笑ふ妻の来客チューリップ 權守勝一

一つ季語の斡旋の勝利。チューリップ以外に入れ替る花があるか?ないない。季節感のよさもさることながら、明るく、また多分奇麗な婦人の姿が浮かび上る。

|

曇る日のはくれん痛みやすきかな 佐々木節子

| 写生的にして作者の心境心情も滲み出ているようだ。曇る日に時に傷むわけではないのだが、作者の心がそう思う。繊細な感覚に貫かれており写生と抒情の融合がある。 |

この庭にわれと老いゆくさくらかな 武田千津

| しみじみとした情感が漂う。自分も桜も老いてゆく。「この庭」としたところに歴然とした臨場感が出てきているようだ。庭も家も、という境涯性。根底には平穏がある。 |

村中の田がつながつて夕蛙 松代展枝

| 懐しい日本の風景である。休耕田など無かった少し前の日本。全ての田に水が溢れ「水でつながって」いる。この表現は見事である。「夕蛙」に田植も済んだ安らぎの中にある村落の夕餉の支度の風景などが浮かび上ってくる。「つながつて」の「て」は因果を生み易く、失敗することが多いのだが、この句では気にならない |

星雲集作品抄

伊藤伊那男・選

地下鉄の下へ下へと春ショール 島 織布

おむすびの丸や三角山笑ふ 杉本 アツ子

末黒野の起伏にのこる薄煙 鈴木 廣美

花びらと言ふ美しき塵を掃く 高橋 アケミ

いななきも神事の一つくらべ馬 松崎 逍遊

黒揚羽あの世この世と駆け巡る 山田 康教

からまりを知らぬ子の髪桜まじ 西原 舞

老いしこと互ひにふれず桜餅 多丸 朝子

舟を待つ老若男女蓮如の忌 谷岡 健彦

剪定の目処は遠目の岩木山 塚本 一夫

セーターの網目を潜る春の風 保谷 政孝

花影を映せる池の細濁り 吉沢 美佐枝

恋猫の瓦を滑る爪の音 中村 紘子

同僚とゐる父の日の酒場かな 中村 寿祥

鷹鳩となりをさなごに追はれけり こしだ まほ

鵜篝のはぜて川底燃やしけり 相田 惠子

峠越え雲雀の声を下に聴く 秋元 孝之

凪ぐほどにくるくると舞ふ落花かな 穴田 ひろし

春雷や又遠くなる母の耳 荒木 万寿

昼の地震春の大地を削ぎ砕く 有賀 稲香

鉄棒に逆手をかけて初桜 有澤 志峯

をちこちに車座出来るうららか 飯田 康酔

ぼんぼりの三つ四つ先の花朧 五十嵐 京子

介護度は変更されて春疾風 石垣 辰生

春灯庇の低き奈良の宿 伊藤 政三

高層のピアノ動かす春の地震 市毛 唯朗

大震災知らず咲きける木瓜の花 今村 八十吉

鶯の声音も腕の良し悪しか 岩崎 由紀

神田川花も列車も灯るころ 上田 裕

咲き満ちてさみし今年の桜かな 大木 邦絵

摘草や父の墓ある処まで 大河内 史

山吹を校章として一年生 大西 けい子

三椏の咲く三叉の花明り 大西 真一

草笛を吹く唇に風吹きぬ 大野田 好記

ふるさとの災害受けし春かなし 岡村 妃呂子

かつて空襲今は津波の弥生かな 小坂 誠子

ガーベラや円周率は如何ばかり 尾崎 幹

野遊びやごろごろ転がる父似の子 鏡山 千恵子

縄手より花見小路へ走梅雨 加藤 恵介

鎮魂を桜吹雪に託しけり 亀田 正則

秘めたるは心に置きて夏の霧 唐沢 冬朱

来るころを見あげられゐる燕かな 北澤 一伯

花冷や法事の外は会はぬ友 柊原 洋征

薯植うる浅間嶺の馬消える頃 黒岩 清女

夏草や鎌を研ぐ日の多きこと 黒河内文江

穴を出て蛇端然ととぐろ巻く 小池 百人

崩るるもなほ王者たり白ぼたん 小林 雅子

啓蟄や大地震虫の這ひ出づる 小松 葵

余震なほ続けどされど春来たる 阪井 忠太

山桜桃熟れゆく谷戸や雨踊る 佐々木 終吉

鞆の浦商家に飾る古雛 佐々木 美智子

母の忌の間近か白蓮ほぐれ初む 佐藤 幸子

どこやらにかくれんぼの声夏はじめ 三溝 恵子

煽られてたわわに花のかしぎをり 島谷 操

過ぎしこと身から放てし更衣 清水 佳壽美

花山葵にはかに信濃気色立つ 白濱 武子

人工の原素記号や花薊 末永 理恵子

風天の寅いま何処に草だんご木 鈴木淳子

矢車の音のひびけば子を思ふ 角 佐穂子

散る花を纏ひて駈ける鬼ごつこ 住山 春人

この国の人と折る鶴三月尽 武田 真理子

待ちに待つ便り届きて山桜桃咲く 竹本 治美

地震続く花の便りのなきままに 田中 寿徳

春雪が花を咲かせし庭の木々 民永 君子

都踊しばし忘るる地震のこと 近松 光栄

蛙跳ぶ鳥獣戯画の絵をいでて 津田 卓

遠足の子に象の鼻とどきさう 坪井 研治

ふくらみの絶ゆることなき噴井かな 徳永 和美

世事などはどこ吹く風の蛙かな 富岡 霧中

水遣ればほのかに香る沈丁花 中川 孝司

昼寝覚こは右の手か左手か 中島 雄一

かばかりの義捐を春の地震の地へ 中野 智

時刻表余白の多き花の駅 南藤 和義

木蓮の花の重さに目の疲れ 萩野 清

隣り家の赤子の夜泣き熱帯夜 橋本 行雄

雛の間にしばらくやまぬ笑ひかな 長谷川 千何子

停電の門の灯りは白椿 花上 佐都

瓶に挿すミモザの揺るる夜の地震 原田 さがみ

波に乗り隠れ岩へと残り鴨 播广 義春

花曇ゆつたり廻る観覧車 藤田 孝俊

うぐひすのつたなき声を聞き留めし 藤原 近子

瓶に汲み甘茶もらひて戻りけり 藤原 ツユカ

げんげ田の窪みに足を取られけり 堀 いちろう

つつがなく暮らす我が家に蠅生る 堀江 美州

凧揚げの空に生まるる連帯感 本庄 康代

群れ牛の雲の峰まで続きをり 松崎 正

天竜川飛び込む子等や土用入 松田 茂

あめつちに委ね育み桜守 松村 郁子

遅き日や臍はづませてフラフープ 宮内 孝子

白木蓮のひとつひとつが己れ持ち 宮本 龍子

打水の跡残りたる石畳 森濱 直之

一筆で画きし達磨や遠蛙 家治 祥夫

朝寝して空白といふ恐ろしさ 安田 芳雄

蹲踞に色を添へたる落椿 山下 美佐

共白髪ゆたかに生きむ花辛夷 山田 礁

つばくらめ万里一樓の帰巣かな 山田 鯉公

三月の暦に惨禍また一つ 和歌山 要子

星雲集 今月の秀句

伊藤伊那男

地下鉄の下へ下へと春ショール 島織布

| 現代の大都会の風景を見事に切り取った句である。銀座線などと違って最近の地下鉄はマグマに近づくのでは、と怖くなるほど深い。「春ショール」を触媒にして「下へ下へ」と類例の無い表現で、自然とは違う風景を描き出した。俳句の現代性を思う。新鮮な発想に拍手を送る。現代の大都会の風景を見事に切り取った句である。銀座線などと違って最近の地下鉄はマグマに近づくのでは、と怖くなるほど深い。「春ショール」を触媒にして「下へ下へ」と類例の無い表現で、自然とは違う風景を描き出した。俳句の現代性を思う。新鮮な発想に拍手を送る。 |

おむすびの丸や三角山笑ふ 杉本アツ子

| おおらかである。丸や三角――おにぎりは家によって微妙に違うものだ。遠足か、山歩きの昼食か、複数の集まりであることが解り、各々の個性まで浮き上がる。「山笑ふ」の擬人化した季語が実によく合っているのである。 |

末黒野の起伏にのこる薄煙 鈴木廣美

| 観察の効いた句である。末黒野も一律に平らなわけではなく凸凹。盛り上っている方は早めに焼け終っており、窪地はまだ燻っているのである。そういう微妙な相違を「起伏に残る」と捉えたのである。一歩踏み込んだ観察眼。 |

花びらと言ふ美しき塵を掃く 高橋アケミ

| 「美しい」という言葉を使わずに美しさを表現するのが俳句なのだ、と言っている私が何故この句を取り上げるのか?それは「塵」という、本来美しくない筈のものを形容した点である。決して禁じ手ではなく使い方次第なのだ。 |

いななきも神事の一つくらべ馬 松崎逍遊

| 「競べ馬」は平安時代から続く京都上加茂神社の行事。五月五日に行われる。今日の競馬のような激しいものではない。そのことはこの句の「いななきも」「神事の一つ」で余すところなく描かれている。上質な把握である。 |

黒揚羽あの世この世と駆け巡る 山田康教

| 蝶、ことに黒揚羽には単なる昆虫というだけではなく、何か魂を震わせるものがあるようだ。この句は心象風景ということになろう。「あの世」と「この世」を往き来するという。それが確かなことに思えてくるのがこの句の力。 |

からまりを知らぬ子の髪桜まじ 西原 舞

| 「桜まじ」――桜咲く頃に吹く温かな南風――の取合せが絶妙である。つややかな子の髪、「からまりを知らぬ」と平明で具体的である。子育ての貴重なアルバムの一ページのような句で、慈みの心が読み手の胸に沁みる。 |

老いしこと互ひにふれず桜餅 多丸朝子

| ご夫婦であろうか、お互いの老いを感じ合っている。だが相手を傷つけないように、老いのことは口に出さない。温かく見守り合っているのだ。一つの夫婦の有りかたか。 |

剪定の目処は遠目の岩木山 塚本一夫

岩木山の固有名詞が決まっている。剪定は林檎園であることが明白である。単独峰の岩木山を囲む林檎園に鋏の音が響く。岩木山がほどほどに見える隙間を作る位が目処。

|

恋猫の瓦を滑る爪の音 中村紘子

| 恋猫の句は沢山見てきたけれど、類想を免れた句である。気が逸ったか、迂闊にも足を踏み外す。慌てて爪を立てる。人間界の恋にも通じる寓意が読後に残るところがよい。 |

同僚とゐる父の日の酒場かな 中村寿祥

| バレンタインデーと父の日は無い方がいい!と歎いた男がいた。特に父の日の大半の父は所在無い一日を過すのである。「同僚とゐる」がおかしくて何度も笑った。 |

遠足の子に象の鼻とどきさう 坪井研治

動物園への遠足。人気の象舎を子供達が囲んでいる。近

づいた象が鼻を振る。その鼻が「とどきさう」という。大

袈裟な表現が生きた。素直で瑞々しい感性を称えたい。

|

その他印象深かった句を次に

来るころを見あげられゐる燕かな 北澤一伯

花冷や法事の外は会はぬ友 柊原洋征

鷹鳩となりをさなごに追はれけり こしだまほ

花山葵にはかに信濃気色立つ 白濱武子

人工の原素記号や花薊 末永理恵子

この国の人と折る鶴三月尽 武田真理子

げんげ田の窪みに足を取られけり 堀いちろう

凧揚げの空に生まるる連帯感 本庄康代

朝寝して空白といふ恐ろしさ 安田芳雄

2011/7/207

2011/7/207

|

![]() 7月号 2011年

7月号 2011年