伊藤伊那男作品

蝶

冬蝶の日を掬ひつつたゆたへり 伊藤伊那男

羽たたむにも鶴といふ間合かな

またたきもせず狐火を見たといふ

股引をもう見られてもいい齢

冬銀河を見るときいつも涙目に

看とらるるかもしれぬ此の蒲団干す

裸灯に影を大きく飾売り

すれ違ふ人はもう過去街師走

|

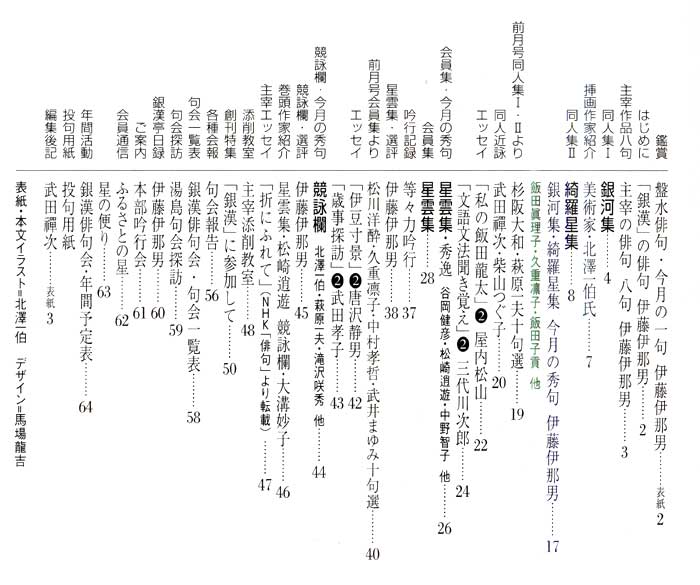

今月の目次

銀漢俳句会2月号

銀漢の俳句

村田脩先生のこと 伊藤伊那男

村田脩先生が8月9日に逝去されたあと、郁子夫人から相談したいことがあるとの連絡を、人を通じて受けた。手紙や電話のやりとりのあと、9月23日に成城学園駅近くの喫茶店にて、ご息女の角佐穂子様もご一緒にお目に懸かる機会をいただいた。

郁子様からは、次のようなお話があった。

「萩」誌は通巻250号の平成22年11月号を追悼号として、終刊となる。脩先生は、生前「俳句は発表する場が必要。そうでなければ勉強にならない」とおっしゃっており、また、「もし自分の後を引き受けてくれる方があるとすれば伊藤伊那男さんかな」ともおっしゃっておられたとのこと。今後、俳句を続けたいと思う誌友には「銀漢」を勧めたい。伊那男さんには「萩」誌の100号、10周年、15周年記念大会の外部選者を受けて貰った経緯もあり、誌友にも親しみがあろう、とのことであった。

そして終刊号発行のあと、誌友の方々にその旨のお便りを出して下さったのである。現時点で40名の方から、創刊したばかりの銀漢俳句会への入会申し込みいただいている。師系の異なる結社であり、しかも海のものとも山のものとも解らぬ、できたての小結社に多くの方々が参加して下さり、身の引き締まる思いだ。うかうかと二日酔いなどできないぞ、という思いである。

村田脩先生とは、師の皆川盤水先生と俳人協会の役員仲間ということもあってか、「春耕」の公式行事はもちろん、内輪の集まりにもお呼びして度々置酒歓談させていただいた。加えて私は30代後半に超結社句会「塔の会」への入会推薦を受けたが、その会の重鎮のお一人に脩先生がおられ、句座を共にする機会を得た。そのように20年来、淡いながらもお付き合いが続いていたのであった。

その先生が亡くなられたあと、遺言のように私の名前が出て、こうして「萩」の方々と共に学ぶことができるのは、不思議なえにし縁というしかない。これほど俳句冥利に尽きることはなく、秘かに感涙したのである。「萩」俳句会は、「平明にして高貴な文芸としての俳句をめざす」ことを標榜しておられた。「高貴」というところに脩先生の俳句姿勢と高潔な生きざまがあるように思う。脩先生のご冥福をお祈りすると共に、その俳句精神を尊重していきたい。 |

盤水俳句・今月の一句

鰭酒のすぐ効きてきておそろしや 皆川盤水

盤水先生は酒席がお好きであった。私が接したのは先生が60歳を越えられてからであったから、もはや無理な飲み方などはされず、終始温顔で主にビールを嗜んでおられた。いつも相手の家族の安否などを気にかけて和ませてくれたものだ。また交友が広かっただけに俳人の思い出話など楽しいものであった。さてこの句「おそろしや」の直截表現がえも言われぬユーモアを醸す。旨いだけにこんなふうに効くのだ。先生の俳句はいつも明快。

伊藤伊那男

|

競泳欄

伊藤伊那男選

その爪の恋猫なればこそ尖る 北澤 一伯

顔ほどの星の杖持つ聖夜劇 萩原 一夫

風花や命日のなき兵の墓 滝沢 咲秀

籠の内鳴かず闇より虫すだく 上田 裕

返り花呼ばれし如く立ち止まる 和歌山要子

路地口に子らの争ひ一葉忌 塚本 一夫

冬帽子脱げば小心者になり 加藤 恵介

昔し語りを椎の実を炒りながら 三代川次郎

ななかまど湯殿山の神と世を古れる 武田 花果

木犀の香を閉ぢこめて傘たたむ 大溝 妙子

坊ちやんの間にゐて湯ざめ漱石忌 屋内 松山

レコードの埃拭きゐる文化の日 上田 裕

冬ざるる目に入るものの硬さかな 山田 鯉公

着ぶくれのまた割り込んでくる屋台 小滝 肇

うすうすと山に日の透く雪ぼたる 柴山つぐ子

茶の花や鍋に貰ひし山羊の乳 萩原 一夫

行き過ぎむとして歩を留め帰り花 田中 寿徳

枯木立梢に刺る鳥の影 松代 展枝

足下に聴く潮騒や探梅行 池田 華風

枝の癖を時には叱り菰巻けり 杉阪 大和

競泳欄 今月の秀句

伊藤伊那男

その爪の恋猫ならばこそ尖る 北澤一伯

| 写生に立脚しているが感性の鋭い句である。恋猫というものの本意を突いているようだ。「その爪の恋猫」と倒置法を用いたところもユニークである。恋の成就のために戦う爪

- - 人間世界にも通じる寓意も含んでいるようだ。 |

顔ほどの星の杖持つ聖夜劇 萩原一夫

| 教会系であったのか、昭和二十年代の私の通った信州伊那谷の保育園でも聖夜劇があり、博士の役をやった記憶がある。流れ星の役は金銀の貼紙を棒の先につけて舞台を走る黒子的存在。顔を見せない役が、顔ほどの星を掲げているところが悲しくておかしい。 |

風花や命日のなき兵の墓 滝沢咲秀

| 何とも辛い句である。異国で戦死して、もしかすると骨も戻っていない兵士の墓なのかもしれない。もちろん命日も解らない。季語の「風花」があたかも兵士からの便りのようにも思えてくる趣きがあるようだ。 |

籠の内鳴かず闇より虫すだく 上田 裕

| 意外性を持った句といえよう。籠の中に入れた虫は鳴かず、むしろ籠の外の虫たちが鳴き合っているというのである。常識を裏切る発想、つまり機知を効かせた俳句なのである。錯覚を楽しませてくれる句。 |

返り花呼ばれし如く立ち止まる 和歌山要子

返り花は本来は狂い咲きの桜を指したようだが、今は季節外れの様々な花も含む。その花に呼ばれたような気がして立ち止まったといい、返り花をあたかも思い人のように擬人化したことで成功した。季語の象徴性を突いた句。

|

その他の秀句

路地口に子らの争ひ一葉忌 塚本 一夫

冬帽子脱げば小心者になり 加藤 恵介

昔し語りを椎の実を炒りながら 三代川次郎

ななかまど湯殿山の神と世に古り来 武田 花果

木犀の香を閉ぢこめて傘たたむ 大溝 妙子

*

銀河集作品抄

伊藤伊那男・選

行く秋や手のひらほどの渡来仏 飯田眞理子

うたた寝に父母の夢日の短か 池田 華風

十能の火の粉散らして巫女渡る 唐沢 静男

晩年をゆるりと生くる文化の日 久保 一岩

空鋏ときをり聞ゆ松手入 杉阪 大和

からまつ落葉金の針降る白秋碑(軽井沢) 柴山つぐ子

地に触るるほど濃かりけり式部の実 武田 花果

良寛の海に並べる大根稲架 武田 禪次

竿竹の節につまづく秋の蜂 萩原 一夫

木枯の居久根とよもし海へ出づ 久重 凛子

蛤の殻に雀の名残縞 松川 洋酔

凛然と総持寺租院冬構 三代川次郎

白波のさまに初霜荒鋤田 屋内 松山

綺羅星集作品抄

伊藤伊那男・選

七五三床几に足の遊びたる 飯田 子貢

盛砂に色変へぬ松影おとす 大溝 妙子

篤き病ひと思へぬ笑顔天高し 大山かげもと

銀漢の迎へ豊かに老生きる 尾崎 尚子

ゆるぎなき海の群青年新た 小野寺清人

冷静になりたき真昼柚子を買ふ 片山 一行

陛下労ぐ宇宙飛行士の秋袷 我部 敬子

目見えずも縁と仰ぐ冬銀河 神村 睦代

温め酒下戸なる母に奨めけり 川島秋葉男

年の内妻捨つる書をまた拾ふ 朽木 直

みちのくに入りたる夜の虎落笛 畔柳 海村

外套の居座る上り框かな 小滝 肇

富士翳る日の湖暗し冬の鳶 權守 勝一

思ひやる言葉たがひに冬はじめ 佐々木節子

落人の関の彦島紅椿 笹園 春雀

えのころの糸の如くに枯れし茎 島谷 高水

散る銀杏仰げる空の紺青に 新谷 房子

表札の文字の滲みも露けしや 鈴木てる代

秋蝶と外野の遊ぶ草野球 高橋 透水

凩や壁といふ壁耳持ちて 武井まゆみ

また吹きて悲しきときのひよんの笛 武田 千津

おでん屋のある町離れ難きかな 多田 悦子

地下足袋の獅子の跳躍秋祭 多田 美記

茶碗坂上より来たる時雨かな 谷口いづみ

くろがねのしだ村田郁子いに匂ふ雪催 中村 孝哲

堀一巡つるべ落しの舟戻る 花里 洋子

寒晴の落ちゆく夕日富士めがけ 松浦 宗克

薪積んで千の切り口冬構 松代 展枝

天平の甍のひかる時雨かな 無聞 齋

風邪気味と互ひに言ひて長居かな 村上 文恵

手に重し白菜に水走らせば 村田 郁子

鰯雲みすずの詩を残す町 山元 正規

枝先の陽の温もれる小六月 吉田千絵子

始皇帝陵をそびらに石榴売 脇 行雲

銀河集・綺羅星今月の秀句

伊藤伊那男

行く秋やてのひらほどの渡来仏 飯田眞理子

| 作者は仏教に造詣が深いが、私も仏教好き。三十代の頃、友人の真言宗の僧に頼んでお釈迦様と観音様の白木の像を手に入れ、入魂をしてもらった。この句、「てのひらほど」が何とも良い。佐々木信綱の〈逝く秋の大和の国の薬師寺の塔の上なるひとひらの雲〉の本歌取りの趣きを思う。 |

踏みたくて銀杏落葉を法科まで 久重 凜子

銀漢本部句会の高得点句であった。もちろん山口青邨の〈銀杏散るまつただ中に法科あり〉を思い出す。この句を踏まえた上で、青邨よりも若干時間をずらせて、その落葉を「踏みたくて」と打ち出したところが出色である。こういう句を見ると俳句はしみじみ楽しいなと思う。技あり!

|

七五三床几に足の遊びたる 飯田 子貢

| 七五三の句はいざ作句してみると、どれも言い尽くされたかのように感じるのだが、この句を見ると、なんのまだまだと思う。なにせ落ち着かない子供のことだから、正装をしてお祓いを受けているが、床几の底から浮いた足はぶらぶら遊ばせているのだ。観察の勝利! ということだ。 |

恋歌の返歌持てくる小鳥かな 川島秋葉男

| 平安時代あたりへ引きずり込まれるような句である。相聞歌の返事を小鳥が持ってきたというのであるから、非凡な発想だ。もしかしたら去年の返事が今頃になって戻ってきたのか、いやいや平安期の返事が現代へ届いたのか、様々に想像を掻き立たせてくれる。珍しい趣向の句である。 |

年の内妻捨つる書をまた拾ふ 朽木 直

| 昔は年末になると畳を上げたり、障子を貼り替えたりと一家総出で大掃除をしたものだ。さてこの句、夫婦の微妙な関係に思わず笑ってしまった。綺麗好きで意思のはっきりとしている妻、その妻にやや気を遣う夫。黙ってこっそり取り戻しに行くところが何ともおかしい。 |

思ひやる言葉たがひに冬はじめ 佐々木節子

| 滋味の深い句である。俳句には様々な形があるが、人の心を和ませる句が最上だと私は思っている。この句はまさにそのタイプの句で、嘘いつわりのない温かさがあ胸に沁み入る。「冬はじめ」の季語が効果的である。向寒の候に、お互いに労り合い励まし合うのである。 |

また吹きて悲しきときのひよんの笛 武田 千津

同時出句に、〈年逝くや終刊の句誌かたへにし〉があった。村田脩先生の逝去、「萩」誌終刊への追悼句である。ひよんの笛は、いすの木の葉に巣喰う虫の出たあとの穴。その笛を幾度も吹いて、その度に悲しみを募らせるのだという。「また吹きて」に万感の思いが籠もる。

|

その他、印象深かった句。

うたた寝に父母の夢日の短か 池田 華風

十能の火の粉散らして巫女渡る 唐沢 静男

掌の綿虫ひかり失へり 三代川次郎

朴落葉影ともどもに降りにけり 片山 一行

天国へ寝返りしたる小春かな 高橋 透水

星雲集作品抄

伊藤伊那男・選

雪虫を光の中へ見失ふ 谷岡 健彦

裏返りまた風に乗る雪蛍

伊那谷の明け暮れにありちやんちやんこ 松崎 逍遊

木枯の来る頃届く置き薬 中野 智子

鳥渡る塩屋岬の潮曇 吉沢美佐枝

奥飛驒の里重くなる干大根 堀江 美州

野水仙磯の小舟の揺れどほし 五十嵐京子

表札は男名のまま彼岸花 大河内 史

おでん屋の頑固親父に会ひにゆく 堀いちろう

報恩講子らに漫画の歎異抄 白濱 武子

炉話のシュプールいつも鮮やかに 中村 寿祥

改めて妻の笑窪を置炬燵 千葉 薫

会釈してやまはゆきだと言ひかはす 北澤 一伯

新婚の揃ひの湯婆選びけり 中村 紘子

背景は雲の流れや菊花展 相田 恵子

運動会海女も漁師も皆走る 大西 真一

春風に魚影の揺れる水辺かな 秋元 孝之

木の葉髪清書の筆にからまりぬ 荒木 万寿

銀漢や信濃は父母の声が棲む 有賀 稲香

鍵束を鳴らして仰ぐ冬の月 有澤 志峯

着ぶくれて車窓に映る齢かな 穴田ひろし

大山の浮き彫りのさま冬の風 石垣 辰生

一病の話彈みて初夏の宿 石川 眞江

頁繰る指先にある寒さかな 伊藤 政三

赤岳に陽射し一瞬紅葉せる 今村八十吉

くれなゐの花片を密に冬薔薇 岩崎 由紀

烏瓜色を残して枯れ尽くす 上田 裕

黄落や人の輪にゐてふと独り 内山 寿子

蟷螂の枯れ一徹に威嚇せり 大木 邦絵

路地裏の子猫気になる年の暮 大野田好記

夜々の月水面にゆらぎ見えかくれ 岡村 妃呂子

山茶花や日光街道遠く来て 尾崎 幹

指揮棒のごと高々と破魔矢受く 加藤 恵介

まづ耳にそしてはだへに枯木来 亀田 正則

温き日に押されて歩む石蕗の花 木部 玲子

宮参りみどり児包む冬日かな 柊原 洋征

布団干し陽の匂ひする昼下り 黒岩 清女

伽羅香を焚きて初春迎へをり 黒河内文江

水絶えてこだま幽けき冬の滝 小池 百人

稲架掛の低きも里の慣ひかな 小坂 誠子

秋うらら色の出る間のポラロイド こしだまほ

久々に開ける箪笥や冬初め 小林 沙織

里山に色を競へる柿すだれ 小林 雅子

散り敷ける上に且つ散る紅葉かな 小松 葵

夢に見し霜道踏みし金福寺 阪井 忠太

柊の花零れきて香の仄か 佐々木終吉

木犀の落花浴びつつ庭掃けり 佐藤 幸子

天空の機影銀色十二月 三溝 恵子

多摩川のなびきどほしの枯尾花 島 織布

色づきし柿のむかふの配電工 島谷 操

家族全員しがみつく掘炬燵 白鳥はくとう

呼び合うて音楽室に小鳥来る 鈴木 淳子

足元の頼りなきまで濡落葉 角 佐穂子

冬晴れやひざつ小僧の駆けてをり 住山 春人

掃き寄せし落葉の嵩に重さなく 高橋 アケミ

みかん山一団体を吸ひ込めり 滝沢 咲秀

味噌作る故国の母を偲びつつ 武田真理子

冬帽子傾げのれんを押し通る 武富 山歩

軒に来て鴉動かず今朝の冬 田中 寿徳

鳩を追ふかんざし揺れて七五三 多丸 朝子

立冬や干潟をつつく鴨のむれ 民永 君子

短日の手品に不思議残りけり 近松 光栄

引越の先づは括りし庭の萩 塚本 一夫

天高し妻は俄かに太極拳 津田 卓

葉擦れして木枯の来る兆かな 坪井 研治

八幡を恵方と定め旅支度 徳永 和美

山埋めし落葉に道を見失ふ 富岡 霧中

知恩院力の限り除夜の鐘 中川 孝司

年忘れ歳相応の流行歌 中島 雄一

鳴き声の谺返らず冬の鵙 南藤 和義

ねんねこの背のやはらかしあたたかし 西原 舞

初冬や煙漏れ来る萱の屋根 萩野 清司

凩が渚のごとく押し寄せる 橋本 行雄

行く秋の街裏見せて神田川 長谷川千何子

障子貼るる母の手順をなぞりつつ 花上 佐都

秋冷の友の旅立ち爽やかに 林 謙吉

新走り信濃の国の唄もでて 原田 さがみ

刈りあとの案山子抜き取る夕べかな 播广 義春

冬薔薇を一輪挿して無人駅 藤森 英雄

チリチリと音立てをらむ霜柱 辺見 昌宏

江戸菊のよぢれそのまま活けらるる 保谷 政孝

節分の面は笑顔に子の描く 松崎 正

春めくや指笛遠く聞へけり 松田 茂

伊那谷の起伏に添うてすがれ追ふ 目黒 孝

隙間風暗きところを過ぎにけり 森濱 直之

をちこちにのろしのごとく落葉焚 安田 芳雄

銀杏舞ふ並木の先の絵画館 山下 美佐

鰤捌く粗の仕上げの兜割 山田 礁

柿熟れて熊の残せし爪の痕 山田 康教

霜晴や六文銭の幟旗 山田 鯉公

石蕗の花洋食たべに浅草へ 吉田 葉子

秋風のしきりに揺する旅心 和歌山要子

星雲集 今月の秀句

伊藤伊那男

雪虫を光の中へ見失ふ 谷岡健彦

裏返りまた風に乗る雲蛍 同

| 雪虫を詠んだ二句。よく観察が効いている。写生俳句の極地は一物仕立で対象物を一気に詠み切るということであるが、この句はまさにそのお手本にしてもよい作句姿勢である。一歩踏み込んで「物」を見る目を養ったのである |

伊那谷の明け暮れにありちやんちやんこ 松崎逍遊

| 伊那谷の出身の作者だけに実感が深い。私も同郷なのだが、その頃はちゃんちゃんこで学校へも通ったものだ。足袋と下駄であった。「明け暮れにあり」がうまいところで、馴染んでいる様子が解るのである。もちろん久々に帰郷して懐かしく羽織ったと解してもよい。 |

炉話のシュプールいつも鮮やかに 中村寿祥

| 釣果の話はついつい大きくなっていくという話を聞くが、スキー宿でもそんなふうになっていくのであろう。粉雪を蹴立ててギリギリのところでピタリと止まったんだよ、などと言うのであろう。「炉話」の斡旋がよい。〈ミロがゐてダリがゐてスキー楽しかり〉も素直さが楽しい。 |

奥飛騨の里重くなる干大根 堀江美州

| 岐阜県から単身赴任中の作者である。「奥飛騨」という固有名詞を使うにも確たる理由と信念があるのだ。酷暑の地だけに沢山の大根を漬ける。朝夕だけでなくお茶受けも漬け物という日々に入るのであろう。その大根が撓んでいくたびに飛騨の地が重くなってゆくというのだ。狭隘の地であるだけになおさら実感が深まる。 |

木枯の来る頃届く置き薬 中野智子

| 富山の薬売も過去のものとなりつつある。農村の収穫が済んで現金が入った頃を見計らって補充に立ち寄るのである。「木枯の来る頃」が味わいである。木枯と一緒に来る薬売、子供達はおまけの紙風船などを待っているのだ。 |

冬帽子傾げのれんを押し通る 武富山歩

俳句は省略の文芸。この句は「冬帽子(の人が頭を)傾げ」を省略してピタリと決めたのである。寒い季節なので手を使わずに縄のれんを頭で割った。人物像が浮き彫り。

|

みかん山一団体を吸ひ込めり 滝沢咲秀

| これも省略の効いた句だ。蜜柑取り放題のバスツアーが到着したのである。籠を持って山に入っていく人達。そこを「一団体を吸ひ込めり」と把握したのが手柄である。「団体」などという句が俳句に馴染むとは思わなかった! |

新走り信濃の国の唄もでて 原田さがみ

信州出身の私だけに見逃せない句である。信濃人の証はこの歌を歌えるかどうかだ。当然信州人の集まりの風景ということになろう。いい酒盛りをしているな。羨ましい。

|

障子貼る母の手順をなぞりつつ 花上佐都

障子貼りはなかなか難しいものだ。湿度との兼合いで張り具合の手加減が肝要。また糊の量、溶き具合……。作者は母の仕草を思い出しつつ貼る。母への愛着が心地よい。

|

短日の手品に不思議残りけり 近松光栄

| そんなに難しい手品ではないのだが種が解らない。もう一回見たら見破ることもできそうなのだが、ともかく年末の忙しい時期、日も落ちる。首をひねっているおかしさ。 |

改めて妻の笑窪を置炬燵 千葉薫

| 長い同居生活だが、妻と間近に向い合うことは少ないのだ。置炬燵の季節、まじまじと正面から見て「改めて妻の笑窪」に気付く。面映ゆい思いが伝わってくる。同時出句の〈靄なかに雁のこゑきく始発船〉も抒情を湛えた佳句。 |

秋うらら色の出る間のポラロイド こしだまほ

| ポラロイドカメラ――茶色の画面から少しづつ画像が浮かび上がる。それがなかなか待てなくて端を持って振ってみたりと、そんな様子が彷彿する。季語の取合わせがよい。 |

その他印象深かった句を次に。

隙間風暗きところを過ぎにけり 森濱 直之

おでん屋の頑固親父に会ひにゆく 堀いちろう

黄落や人の輪にゐてふと独り 内山 寿子

冬晴やひざつ小僧の駆けてをり 住山 春人

会釈して山は雪だと言ひ交す 北澤 一伯

呼び合うて音楽堂に小鳥来る 鈴木 淳子

新婚の揃ひの湯婆選びけり 中村 紘子

報恩講子らに漫画の歎異抄 白濱 武子

2011/2/12 撮影 TOKYO

|

![]() 2月号 2011年

2月号 2011年