藤伊那男作品

名残の空

伊藤伊那男

桶洗ふ名残の空を映しつつ

餅搗きの影の映れる海鼠壁

落葉径うしろに父のゐるやうな

鯨肉の四角四面で届きけり

冬帽子目深に世間狭くせり

足跡はいつしか途切れ夕千鳥

潮吹くのみの抗ひ海鼠切る

この男いかにも寒波呼びさうな

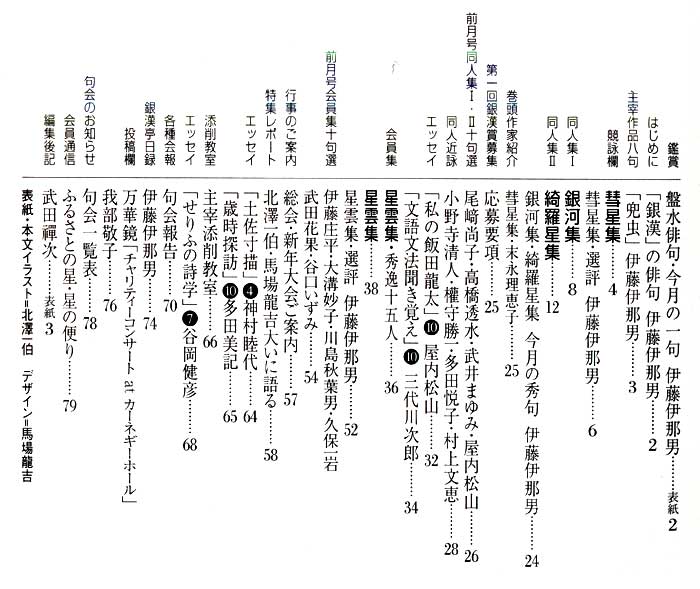

今月の目次

銀漢俳句会・3月号

2011/1/15 銀漢俳句会・設立祝賀会

銀漢の俳句

伊藤伊那男

―鑑賞力は即ち実作力――

俳句に興味を持った人に、句会参加を勧めると「いやいや一年間勉強してから」などという答えが返ってくることがよくある。入門書や歳時記で独学して、しかるべき知識を身につけてから句会に出たいということらしい。

しかし俳句は頭で覚えるものではなく、身体で覚えるものなのである。一刻も早く実践としての句会に臨む方がよい。俳句は大工さんや板前さんの修業と似ている。どんなに机の上で学んだり覚えたりしても頭でっかちになるばかりで、さほど身に付くわけではない。身体で覚えなくては駄目だ。

俳句は作者と読者が一体という文芸である。良い実作者はおおむね良い鑑賞者でもある。実作と鑑賞は車の両輪のようなものだ。句会で初心者の選句と熟練者の選句が著しく違うことは誰もが経験していることである。つまり鑑賞力を養うといことは即ち実作力を身に付けるということなのである。

そこで冒頭の職人の修業と似ているということを思い出してほしい。頭ではなく身をもって覚えること。 さて、作句力を付ける=鑑賞力を養うためには、集約すると次の三点が要となる。

① 燃える句会に沢山出る

② 素直に師・先輩の話を聞く

③ 感動した俳句を暗記する

① は絶対的に必要なこと。

良い師、良い句友が存在する句会であれば自ずから相当な努力をするものだ。すると不思議なことに火事場の馬鹿力を発揮できるのだ。日常生活では脳細胞はほんの少ししか使わないらしいが燃える句会では激しく稼働するのである。

② 、華道や茶道、武道では実に素直に師の教えを守るのに、俳句となると半年もしないのに自己流を主張する人が多い。これがいけない。千数百年、古人が心血を注いだ詩歌の歴史の尻尾に俳句があることを忘れてはならない。伝統の継承を思うべきである。

大工さんの見習いが鉋削りを習うのに、板前さんの見習いが野菜を切るのに、個性はいらない。むしろ邪魔であ。大事なのはひたすら先人の技を忠実に習得することである。基礎を固めてからの個性。石の上にも三年である。

③ 、②から敷衍するが、良い俳句を懸命に覚えることである。江戸時代から今日までの名句を繰り返し目にする。骨董屋が本物を見る目を養うのと同じである

|

盤水俳句・今月の一句

寒鴉雲を見てゐてゐずなりぬ 皆川盤水

先生には珍しい心象句。村田脩先生が「この作者がときに深い生のさびしさをのぞいているような感じを見せることがある。この寒鴉はその作者と一如であるとおもわれてならない。(中略)この作者は『男っぽく、明快で、北の人のねばり強さ』をもっているに違いないが、私はそれだけに、さびしさも深いに違いないと思う。そしてその深さこそ、俳句のかけがえのない深さだと、私は考える」と評した。名鑑賞で、私の出る幕はない。

伊藤伊那男

|

競泳欄作品抄

伊藤伊那男選

銀座丸ごとリボン結びに聖夜かな 我部敬子

飛鳥路の小径の数のこの秋思 中村孝哲

寒波来る澄みゐて暗き桶の水 唐沢静男

をのこらが廊下で遊ぶ雛祭 伊藤政三

ゆるびつつ春へかたぶく鴟尾の空 谷口いづみ

にぎやかに音引いて来し太神楽 有澤志峯

咳をする人として嫌われてゐる 飯田子貢

此所信濃峡の風鳴る白障子 内山寿子

羽子板市今年の顔を売りつくす 大溝妙子

茶の花や松の廊下のありし跡 小川夏葉

毛糸編むもつれた思ひ封じ込め 島谷操

どの口もぬらりぬらりと薬喰 谷岡健彦

一端に冬日さしたる曼荼羅図 杉阪大和

離れ見をしつつ雪吊仕上がれり 鈴木てる代

毛糸屋の棚より選ぶ母の色 多田悦子

叡山の影をしとねの浮寝鳥 多田美記

靴音のくつきり尖る寒さかな 谷岡健彦

枯木立梢に刺る鳥の影 松代展枝

揺れかすかなり冬菊に風いつも 無聞齋

冬柏風の中より父の声 屋内松山

競泳欄今月の秀句

伊藤伊那男

銀座丸ごとリボン結びに聖夜かな 我部敬子

実に楽しい句だ。銀座という固有名詞がこれほど効いているとは!日本で一番華やかな街ーその昔クリスマスの狂乱があり、今はまた一流ブランド店の進出がありーいつも流行の最先端にいるネオンの街。それを、まるでリボンで包んだ贈り物のようだと把握している。あたかも鳥瞰図のような視点で銀座をみているところに独自性があるのだ。

そして、深読みを許されるのであれば、宗教性を無視した日本人のクリスマスへの壮大な皮肉でもある。 |

飛鳥路の小径の数のこの秋思 中村孝哲

| 飛鳥は歩くのが良い。石舞台、雷丘、酒舟石、亀石、入鹿の墓ーどれも小径伝いである。小径の数はまた歴史の数でもある。謎も多い小径、歴史の迷路でもあるのだ。現代の飛鳥からはるかに時を遡った時代に通じる時空をつなぐ小径に思いを巡らせているのが、この句の眼目である。 |

寒波来る澄みゐて暗き桶の水 唐沢静男

| これは写生に徹した句。桶の水の暗さに寒波襲来を感じたというその皮膚感覚がよい。あくまでも澄んでいる桶の水だが、それはすなわちその水面に映る、張りつめた冬の空でもある。「暗き」と捉えたところに作者の心の陰翳の投影も感じられてくる。 |

をのこらが廊下で遊ぶ雛祭 伊藤政三

| 雛の間には着飾った女の子が集まっている。乱暴な男の子は仲間に入れてくれないのである。特別な日であることを弁えて、いつもより静かに廊下で遊ぶのである。雛祭を雛の間ではない視点で捉えたところがよかった。 |

ゆるびつつ春へかたぶく鴟尾の空 谷口いづみ

| 俳句は詠もうとする対象物にどう焦点を絞り込むかが要諦。写真の技術とも似ている。この句は具体的な「物」とはいえない空を撮っているのだが、鮮明にするために「物」としての鴟尾を入れて補った。動詞の使い方もいい。 |

銀河集作品抄

伊藤伊那男・選

大仏の背へなだるる冬銀河 飯田眞理子

ゆつくりと水浸みる田や雪解富士 池田華風

数へ日を俎上の魚となり過す 唐沢静男

匹夫には匹婦の煮炊き年用意 久保一岩

確とある二人の癖字古暦 柴山つぐ子

水鳥の眠れば水も自づから 杉阪大和

紙漉きて寸分くるひなき重さ 武田花果

機関車の引きずつて来る枯野かな 武田禪次

向き向きに噎せて始まる焚火かな 萩原一夫

鷹舞ふや淡海の虚空ひき絞り 久重凛子

御師村の傾く径の大根稲架 松川洋酔

冬銀河鴟尾の影濃き朱雀門 三代川次郎

妻の手の額に置かるる玉子酒 屋内松山

綺羅星集作品抄

伊藤伊那男・選

飴色の煮大根にして芯真白 飯田子貢

すでに目は許しながらに懐手 伊藤庄平

水底に色を留めし紅葉かな 大溝妙子

草紅葉死の惜しまれて忘らるる 大山かげもと

柊の匂ふ小径にふみ迷ふ 小川夏葉

年送る雀三羽の語り合ひ 尾崎尚子

あれこれと言へば返され春の風邪 小野寺清人

猫の子に股くぐられて淑気かな 片山一行

些々な夢あまた師走の寝覚めかな 我部敬子

アトリエの北窓塞ぐ未完作 神村睦代

大根洗ふ逆さ富岳を崩しつつ 川島秋葉男

咳をして一人の旅や小豆島 朽木直

枝垂梅しだれて古都の土を撫づ 畔柳海村

麦踏の目礼は横向きのまま 小滝肇

諳ずる報徳訓や花八つ手 權守勝一

掛け声の応へあふ空大根干 佐々木節子

海中の都訪ねむ平家雛 笹園春雀

松の影延ぶ大寺の冬襖 島谷高水

荒海の卵を宿しせいこ蟹 新谷房子

な拾ひそ荏柄神社の銀杏を 鈴木てる代

トンネルを抜けてぶつかる冬銀河 高橋透水

火箸持て灰に手習ふ蕪村の忌 武井まゆみ

遺言を書く背のやさし冬椿 竹内松音

老い母にその頃となる酸茎かな 武田千津

小鳥来て双眼鏡を廻し合ふ 多田悦子

紙を漉く秩父七峰窓に入れ 多田美記

係累の薄き交はり針供養 谷口いづみ

留守の宮猫ぞろぞろと集まり来 中村孝哲

地名のみ残る花街一葉忌 花里洋子

春時雨谷戸の飛石いろめきぬ 松浦宗克

片方は地獄耳なり日向ぼこ 松代展枝

浮寝鳥中の見張りも寝落ちしか 無聞齋

夫の声胸にあたため年歩む 村上文恵

蕪汁移りゆく日も詮なしや 村田郁子

浅草寺裏の静かな師走かな 山元正規

着ぶくれて塩市の子の赤ら顔 吉田千絵子

睨みつけながら産みをり寒卵 脇行雲

銀河集・綺羅星今月の秀句

伊藤伊那男

確とある二人の癖字古暦 柴山つぐ子

昨年二月夫君をなくされた作者。カレンダーの一月の欄に夫君の字が残っていたのであろう。もちろん自分の字も混っている。ついこの前までの二人の生活の痕跡である。

「確と」に哀惜の深さがある。しかしこの句の最大の手柄は「癖字」という具体的な「モノ」に転換した独自性。 |

機関車の引きずつて来る枯野かな 武田禪次

| 機関車が枯野を引きずつて来るというーこのスケールの大きさは日本の景ではないかもしれない。それにしても引きずれる筈の無い枯野を「引きずつて来る」と断定し、読者を頷かせるのであるから、なかなかの力技である。胸中にあたためた風景を詩に昇華させた句といつてよい。 |

向き向きに噎せて始まる焚火かな 萩原一夫

| 田舎育ちの私はよく目にした風景だ。秋から初冬にかけて町内のあちこちで落葉焚きをしていたものだ。この句のように焚火の始めは煙ばかりで、それも風向きの変化でどの方角にいても燻されて噎せる。焚火の直後を捉えているのだが一味違う眼力がある。それは「向き向き」の発見。 |

すでに目は許しながらに懐手 伊藤庄平

| 懐手というと、やはり小肥りの旦那というイメージが浮かぶ。何だかこの句は落語の長屋の風景のようにも思われてくる。火鉢の前で懐手をして説教をしているが、目は許している。激励の目に変っているのかもしれない。目に物を言わせた句とでもいおうか、人生の機微を垣間見る。 |

紙を漉く秩父七峰窓に入れ 多田美記

| 多分埼玉県小川町あたりの風景であろうか。今も紙漉が受け継がれている。極寒の作業である。紙漉小屋の窓からは秩父七峰が、まるで額縁に入れたかのように映る。「窓に入れ」が技倆である。漉桶も漉具も、漉き上った和紙も、そして窓もみな四角であるところが面白い。 |

睨みつけながら産みをり寒卵 脇行雲

| 産卵の様子を句にしたところが珍らしい。いきんでいる場面を「睨みつけ」と作者は感じたのである。産んでも産んでも孵化するわけではなく、人間に食べられてしまうのであるから、本当に睨みつけているのかもしれない。滋養の高いといわれる「寒」の季節だけになおさらの思いだ。 |

アトリエの北窓塞ぐ未完作 神村睦代

| 感嘆した。うまい句だ!日本の風景でもパリの風景でもよいが、売れない画家が安アパートの寒さに耐えかねて未完の絵で窓を塞ぐ。まるで短編小説のような物語性を含んだ句である。世に出る前の画家達はこんな生活を送っていたのであろう。「北窓塞ぐ」の歳時記の例句にしてよい。 |

その他印象深かった句

大仏の背へなだるる冬銀河 飯田眞理子

水鳥の眠れば水も自づから 杉阪大和

咳をして一人の旅や小豆島 朽木直

掛け声の応へあふ空大根干 佐々木節子

トンネルを抜けてぶつかる冬銀河 高橋透水

留守の宮猫ぞろぞろと集まり来 中村孝哲

星雲集作品抄

伊藤伊那男・選

売り声の掻き寄せてゐる熊手市 有澤 志峯

冬天に富士見ゆる日は良き事も 島 織布

熊手持つ自転車よろりよろり過ぐ 白濱 武子

戌の日や帯を巻く手のあたたかし 西原 舞

風邪声の電話の風邪に罹りさう 山田 康教

新海苔の篊に夕日のからみをり 松崎 逍遊

木枯の半音上げて曲り来し 谷岡 健彦

宙を割く日矢の一閃鎌鼬 吉沢 美佐枝

神苑の衛士の靴音花八手 中野 智子

送り来てまた送らるる朧かな 中村 寿祥

九体寺の板扉一枚づつ冴えぬ 五十嵐 京子

凩の身を割り込ます屋台かな 大河内 史

研屋来て師走の街となりにけり 塚本 一夫

廃校の一木だけの冬囲 堀江 美州

逝きし子の歳月遠き冬銀河 高橋 アケミ

毛糸玉じやれつく猫のじやれるまま 相田 惠子

友の目のマスクに出でてやはらかし 穴田 ひろし

山あひに湯煙りいくつ冬ごもり 荒木 万寿

柚子匂ふ古りて親しき勝手口 有賀 稲香

祭あとぬくもり残る広場かな 石川 真江

だんだんと大胆になる磯遊び 伊藤 政三

寒見舞お国言葉を書添へて 今村 八十吉

人参の葉の繊細に枯れてをり 上田 裕

セーター脱ぐ今日の終りの静電気 内山 寿子

大根を買うて足急く夕まぐれ 梅原 成子

老ゆほどに親の恋しく枇杷の花 大木 邦絵

餅つきの音の風景目の当たり 大西 けい子

冬すみれ海にひらける切り通し 大西 真一

炬燵舟天龍下りは縦に揺れ 大野田 好記

家計簿にまたためいきの師走かな 岡村 妃呂子

カーリング出来さうな南瓜頂く 尾崎 幹

天窓の空の四角の春寒し 加藤 恵介

霜月や真白き富士に直立す 亀田 正則

裸木の空に糠星さんざめく 北澤 一伯

冬日射る山懐の川の底 柊原 洋征

冬銀河何万光年目の便り 黒岩 清女

寒天の仕上げの頃を茅野の里 黒河内文江

春雷を遠きに聴きつ爪を切る 小池 百人

寒昴村は静かに眠りゐて 小坂 誠子

西陣のしぐれて低き織の音 こしだ まほ

春めきて花屋に色の多きこと 小林 沙織

こまごまと終へて名残の空仰ぐ 小林 雅子

寒林を抜けて遠山茜あり 小松 葵

竹林の奥深々と冬日かな 阪井 忠太

ゆく年の湯煙たつや遠浅間 佐々木 終吉

外つ国を巡り来し子に柚子の風呂 佐藤 幸子

初雪の山に紛るるふもと村 三溝 恵子

冬林檎蜜たつぷりと透き通る 島谷 操

山茶花や日暮れに浮かぶ首里城趾 白鳥 はくとう

大根を洗ふ束子のへしやげやう 鈴木 淳子

冬ばらの一輪しかと世を見据ゑ 角 佐穂子

枯芝に駈けては転ぶ男の子 住山 春人

耳たぶを揃へて三色すみれ咲く 滝沢 咲秀

クリスマス買ひ気の右脳問ふ左脳 武田 真理子

ぽつくりの覚束なきや七五三 武富 山歩

枯園に雀二羽来て睦まじく 竹本 治美

寒林の上に動かぬ雲一つ 田中 寿徳

初空をひとまはりして観覧車 多丸 朝子

かたまりて落葉の渦の目黒川 民永 君子

吾がための贈り物選るクリスマス 近松 光栄

鉄錆の船の連れ来る冬鴎 千葉 薫

落葉掃く気のくさくさを鎮めつつ 津田 卓

大嚔して末席を汚しけり 坪井 研治

小波の戻りの速き潮干狩 徳永 和美

コンパスを振つて未知なる冬の尾根 富岡 霧中

とさみづき咲きざまの今奔放に 中川 孝司

播州の空広くしてつくつくし 中島 雄一

古雛の髪をなでては仕舞ふ母 中村 紘子

山寺や明るき声の煤払 南藤 和義

おでん屋の女将手馴れの箸さばき 萩野 清司

雪掻きの一列縦隊進みけり 橋本 行雄

冬うらら佃島まで橋一つ 長谷川 千何子

レモンの木尺に満たぬに実のたわわ 花上 佐都

ぶなの森朝の光に残り雪 林 謙吉

寒鯉の煮付けをどんと級会 原田 さがみ

分校に席唯ふたつ冬ざるる 播广 義春

数へ日や余白の埋る予定帳 藤森 英雄

雪柳泊りし宿の部屋に咲き 辺見 昌宏

もの忘れ思ひ違ひもつれて冬 保谷 政孝

葉牡丹を干支の模様に植ゑをりぬ 堀 いちろう

雪解けて過去は雫となりにけり 松崎 正

ふるさとはどんぶりに盛る田螺汁 松田 茂

冬三日月小事ながらに安堵の日 松村 郁子

夜桜や山の形の明らかに 森濱 直之

梔子の実の色づきて人恋し 家治 祥夫

毛糸玉膝を抜け出し戯れる 安田 芳雄

地下鉄に舞ひ込む欅落葉かな 山下 美佐

火の山の裾へ吹雪の火の粉めく 山田 礁

セーター解く思案に暮れる昼の黙 山田 鯉公

風を聞きつつ転た寝の置炬燵 和歌山 要子

星雲集 今月の秀句

伊藤伊那男

売り声の掻き寄せてゐる熊手市 有澤志峯

| 熊手市は酉の市の副季語。関東で盛んな行事である。熊手形の飾り物を売り出して金や福を掻き集めようというもので商売人が詰め掛ける。この句はその呼び込みの声を熊手ではなく、「声」が掻き寄せていると転化したのである。中七のその措辞に二重の意味を持たせた機知を評価。 |

冬天に富士見ゆる日は良き事も 島織布

| あたたかな心のある句である。私も新幹線で関西に向うとき、できれば右側の窓に座りたいと思うし、眼前に目撃したときは思わず手を合わせてしまう。「冬天」だからこそ更に清澄で神々しいのである。「良き事も」という、詠み切っていない終り方も、ここでは余韻を深めている。 |

初空をひとまはりして観覧車 多丸朝子

| 読後、ほんのりとおかしさの残る句である。「ひとまはり」とあるので、作者が乗って回ったのだが、観覧車を前面に出して擬人化したところが面白いし、「初空」の季語が効いているのである。新年を迎えた街を眼下にし、あたかも国見の気分である。 |

火の山の裾へ吹雪の火の粉めく 山田礁

作者は浅間山山麓、嬬恋村に住む。十年程前に浅間山の噴煙が強まり登山禁止になった記憶があるが、活火山である。山麓も標高が高いのでただ事でない吹雪があるのだろ

う。その吹雪を「火の粉」と比喩したところが異色。火の山であるからこそ呼応するのだ。天然の凄味が出ているようだ。 |

カーリング出来さうな南瓜頂く 尾崎幹

| カーリングは冬期オリンピックの放映で一般に馴染んだ種目。独得の作業は無言劇のようで滑稽感がある。ストーンと呼ぶ球を滑らせるが、それに似た南瓜を貰ったという。発想の飛躍が何とも面白いのである。 |

風邪声の電話の風邪に罹りさう 山田康教

| 風邪声。電話の/と切れるのだろう。断りの電話でもあったのであろうが、ひどい風邪声。その声に自分にも風邪が移りそうだという。受話器からは細菌が出てこないのだがそこが俳句の楽しさである。風邪のリフレインが良い |

九体寺の板扉一枚づつ冴えぬ 五十嵐京子

| 九体寺は浄瑠璃寺のこと。奈良からの交通の便になるが実は京都府に属する。九体の阿弥陀如来を安置するのでその名がある。その扉を「一枚づつ」と詠んだことで俄然臨場感が増すのである。しかも一枚づつ「冴えぬ」と。観光客の少ない寒中の清浄感が描出されている。 |

人参の葉の繊細に枯れてをり 上田裕

| 冬の季語の人参だが、大根などと違って俳句にするのにはなかなか難しい。この句は葉に目を付けたところが良い。枯れ具合を、「繊細に」と捉えたのが出色で、あの切れの細かく入った形状をよく観察した成果である。 |

クリスマス買ひ気の右脳問ふ左脳 武田真理子

| 私の学んだ写生俳句ではなかなか出てこない発想である。買いたいという欲望をつかさどる右脳、それを抑制する左脳、クリスマスにはその二つが鬩ぎ合うのだという。俳句に少し馴染むと無難な調和を意識してしまうものだが、こうした新鮮な発想を大事にしておきたいものだ。 |

大嚔して末席を汚しけり 坪井研治

| 慣用語としての「末席を汚す」とは「列座の人々の仲間に加わることを、謙遜していう語」(広辞苑)とある。この句はそれを下敷きにして、大嚔をして顰蹙を買ったという。まさに汚したのである。言葉遊びの面白さ。 |

雪解けて過去は雫となりにけり 松崎正

| 雪解けの雫が庇からポタポタと落ちる。その一粒一粒は少し前まで雪であったが、雫となった今ではそれはもう過去のことであるという。「過去は雫となる」、うーむ、いい表現である。雪解けの様子をこうも詠めたのか!拍手。 |

その他印象深かった句。

逝きし子の歳月遠き冬銀河 高橋アケミ

木枯の半音上げて曲り来し 谷岡健彦

熊手持つ自転車よろりよろり過ぐ 白濱武子

凩の身を割り込ます屋台かな 大河内史

餅つきの音の風景目の当たり 大西けい子

耳たぶを揃へて三色すみれ咲く 滝沢咲秀

冬うらら佃島まで橋一つ 長谷川千何子

冬三日月小事ながらに安堵の日 松村郁子

2011/3/20 撮影 TOKYO 仏の座

|