伊藤伊那男作品

閑古鳥

伊藤伊那男

蓼科に時報がはりの閑古鳥

雨来るか谷戸に十薬よく匂ふ

黴くさし男やもめとなりてより

肌脱のさびしかりける肋かな

新茶の香呼ばれて父の客となる

褌のゆるびも祭なかばなる

鰺叩く澎湃として安房の海

麦秋へゴッホの橋を渡らむか

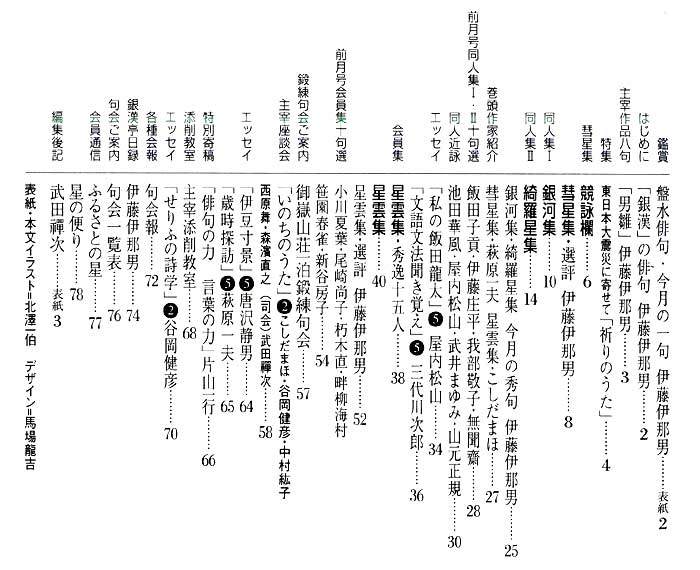

今月の目次

銀漢俳句会・9月号

銀漢の俳句

伊藤伊那男

忌日俳句――

高校生から大学生にかけての多感な時期、太宰治が好きであった。太宰忌の頃には三鷹市禅林寺の墓を訪ねたり、入水した玉川上水を歩いたりもした。その後文学の世界から離れていたが、俳句を始めてから歳時記を開いて「桜桃忌」の季語を知り、旧友に再会したように嬉しかったものだ。早速二回目位の句会であったか〈夜半よりひたすらな雨桜桃忌〉という句を作り、盤水先生が採ってくれた。

その後も折々詠むけれど、「待てよ」と思うときがある。そもそも忌日句というものは、西行忌、芭蕉忌、蕪村忌などのように詩歌に縁のある人を偲ぶものであって、俳句に縁のない太宰治や小林多喜二などが大手を振って季語の仲間に入っていてよいのかということである。もう一つの「待てよ」は、歌人、俳人の忌日であっても、当然その季節に思い出される人でなくてはならないということ。例えば西行であれば〈願はくは花の下にて春死なむそのきさらぎの望月のころ〉があり、子規であれば〈子規逝くや十七日の月明に 虚子〉があり、実朝は雪の日に劇的な死を遂げたことが俳人の胸底にある。

では雪舟忌や頼朝忌はどうか。歌人でもないし、いつの季節に死んだのかを言える人はほとんどいないのではないか。そんな場合はその頃の季節を併用した方がよいのではないか、と思う。

特に近代の俳人、例えば好んで詠まれる杉田久女忌や橋本多佳子忌などの場合、その選句にいつも悩むのである。歴史的にまだ定着していないこれらの忌日を詠むについては心構えとして、直接指導を受けた人、その系列の結社で学んでいる人、そうでなくても、その作品を熟読し傾倒している人であってほしいと思う。そうでなくては、どんなにうまい句であっても魂が入っていないのではないかと思う。

俳句は作者の手を離れたら一人歩きをしていくものだという。しかしまた、俳句には作者という前書きが付いている側面もあることを忘れてはならない。

忌日俳句ではなく追悼句だが〈たとふれば独楽のはじける如くなり 高濱虚子〉〈生涯にまはり燈籠の句一つ 高野素十〉がうまいと思う。虚子句には碧梧桐との俳句人生の軌跡が凝縮されている。素十句は無名の俳人の追悼句。その人の句は残っていないが、句からその俳人の人生に親しく想像が及ぶのだ

|

盤水俳句・今月の一句

風の盆踊衣装の早稲のいろ 皆川盤水

同時作に〈風の盆川に照りこむ夕日かな〉〈刈伏せし稲が匂へり風の盆〉がある。先生の訪ねた頃の越中八尾は、まだ今のように観光客が押し寄せることもなく、静かな祭であたという。どうやら高橋治の小説『風の盆恋歌』がヒットしたあたりから人気が高まっていったようだ。句は「早稲の色」の把握が具体的で確かである。八尾の町を吹き抜けてゆく早稲の風が、読み手の胸にもふっと届いてくるかのようである。町の人々の豊作の喜びも滲んでいるのであろう。 (昭和50年作『板谷』所収)

伊藤伊那男

|

彗星集作品抄

伊藤伊那男選

金魚動くたびに光の万華鏡 末永理恵子

草矢打つ木曾義仲の越えし嶺へ 唐沢静男

江戸風鈴音重ね合ふくらしかな 多田美記

父の日のままごとの座に父帰る 中島雄一

蛍狩黄泉のほとりを垣間見し 飯田子貢

機上といふ危ふきまでの昼寝かな 我部敬子

影つれて来て一枚の黒揚羽 加藤恵介

新緑の天蓋つづく貴船かな 大溝妙子

父の日の近づく父の忌日かな 多田悦子

旧村の看板残る鮎の宿 南藤和義

神と組む一人相撲や田植祭 藤田孝俊

五月雨や五色の沼を降り分ける 畔柳海村

母の忌の仏間明るき透し百合 権守勝一

軒下に鯉の腹打つ梅雨出水 杉阪大和

パナマ帽少し持ち上げ擦れ違ふ 小松葵

文豪の脳ひややかに瓶の中 上田裕

十薬や百葉箱へ踏み場なし 唐沢静男

七彩の音を曳きゆく風鈴屋 久保一岩

映画果て植田明かりを帰りけり 柴山つぐ子

庭先を江の電よぎる鉄線花 権守勝一

彗星集 選評 伊藤伊那男

金魚動くたびに光の万華鏡 末永理恵子

| 「光の万華鏡」——いい把握だ!金魚が翻ったとき、赤•黄色•そして金色の光を放つ。それをあたかも万華鏡を回したようだと表現したのである。金魚を飼って楽しむのは、これを見るためだったのだ、と思えてくる。上五が六音と字余りだが全く気にならず、むしろ光が増すような効果さえ出てきているようである。万華鏡の発見に拍手。 |

草矢打つ木曾義仲の越えし嶺へ 唐沢静男

| 「木曾義仲の越えし嶺」はどこか?実は私は知っている。というのは郷里の木曾駒ヶ岳のことなのである。治承四年の秋、頼朝の挙兵に呼応した義仲は木曾谷から一気に木曾山脈(中央アルプス)空木岳を越えて、伊那谷の太田切城を急襲し壊滅させたという。今も木曾殿越えの地名が登山地図にも残っており、本当だとすると約三千米という当時日本で一番高い所を行軍した武将ということになる。そんな思い入れがあるので、肩入れをしてしまったかもしれないが、「草矢打つ」には壮大な歴史の一齣を感じたのだ。 |

江戸風鈴音重ね合ふくらしかな 多田美記

| 「音重ね合ふ」が出色である。重ね合うということは月島や佃島などの長屋の風景であろう。隣からも向いの家からも風鈴が鳴る。窓も開けっぱなしの暮しなのである。上五は「風鈴の」でもよいかと思ったが、やはり「江戸風鈴」でより景が具体化するようだ。 |

父の日のままごとの座に父帰る 中島雄一

| 何だか不思議なおかしさのある句だ。「父帰る」で、おやっと思わせる。深読みかもしれないが、菊池寛の戯曲『父帰る』を思い出させるのである。放蕩の果てに出奔した父が落ちぶれて帰宅するのだが––––。ままごとという子供の遊びの中にそんな疑念を忍び込ませるところがこの句の怖いところで、作者の意図もそうだとしたら凄い仕掛けだ |

蛍狩黄泉のほとりを垣間見し 飯田子貢

| 「蛍」といえば古来、恋•魂の象徴として詠みつがれてきた。この句は魂——死へ連想が及んでいる。蛇笏の<たましひのたとえば秋の蛍かな>などもそうした発想である。黄泉は死後の世界、そのほとりを垣間見たというのだから凄い描写である。その闇の深さまでが解るのである。多分に作者の心が投影している句なのであろう。 |

機上といふ危ふきまでの昼寝かな 我部敬子

| 過去に類型のない句だろうと思う。飛行機の中での昼寝。それを「危ふきまでの」と言う。確かに飛行機は危ない。怖い怖いと思いながらの束の間の昼寝。滑稽館が滲む。なお飛行機を「飛機」と詠む俳句があるが、認めたくない。 |

影つれて来て一枚の黒揚羽 加藤恵介

一枚と詠んだところがいかにも大型の揚羽蝶。影が鮮烈。

新緑の天蓋つづく貴船かな 大溝妙子

「天蓋」という仏教用語の比喩が効いた。貴船と合う。

父の日の近づく父の忌日かな 多田悦子

父の日の少し前に死んだ父。父の日で思い出すのが哀愁。

旧村の看板残る鮎の宿 南藤和義

行政が消してゆく村の名。残った看板は反骨だ。

神と組む一人相撲や田植祭 藤田孝俊

見えない神と組む相撲。必ず負ける相撲。田植祭の活気。

五月雨や五色の沼を降り分ける 畔柳海村

五色沼に降る雨の色が違うと。五月雨とのリフレイン。

母の忌の仏間明るき透し百合 権守勝一

仏間明るく––––百合にはその偉力があるようだ。

軒下に鯉の腹打つ梅雨出水 杉阪大和

鯉の腹打つ――にいかにも出水の臨場感が具体的だ。

パナマ帽少し持ち上げ擦れ違ふ 小松葵

パナマ帽の軽い会釈。紳士の仕草である。

文豪の脳ひややかに瓶の中 上田裕

奇妙な読後感。こんなことも俳句に読めるのかと––––。

十薬や百葉箱へ踏み場なし 唐沢静男

十薬のありよう、繁茂の激しさを如実活写した。

七彩の音を曳きゆく風鈴屋 久保一岩

音を「七彩」と色に喩えたところがよい。曳くもよい。

映画果て植田明かりを帰りけり 柴山つぐ子

一昔前の田舎の風景。田植を済ませたやすらぎの中。

庭先を江の電よぎる鉄線花 権守勝一

電車が通るたびにその風圧で揺れるのだ。鉄線花がいい。

銀河集作品抄

伊藤伊那男・選

時の日や時に追はるる身を倦みて 飯田眞理子

茅葺の厚き切り口ほととぎす 池田華風

緑蔭に楽譜一脚据ゑらるる 唐沢静男

口に戸をたてて籠りの走り梅雨 久保一岩

一茶堂の格天井の梅雨じめり 柴山つぐ子

夕牡丹一片落ちてよりの黙 杉阪大和

柿の花ひと日に錆びて母逝けり 武田花果

祭囃子ころがつて来る男坂 武田禪次

小さき母額の高さに新茶注ぐ 萩原一夫

釦穴多きにも憂きついりかな 久重 凛子

緑陰に地震を悼みて折鶴を 三代川次郎

森の水車夏鶯の声まはす 屋内松山

綺羅星集作品抄

伊藤伊那男選

青田風入れミシン踏む母ありき 青木志津香

紫陽花の小さき毬の密に咲く 飯田子貢

手庇の母待つ駅や麦の秋 伊藤庄平

売れぬまま茄子苗花を又一つ 梅沢フミ

高層に蝿一匹と住まひけり 大溝妙子

豆飯の豆噛みしめて惨禍聞く 大山かげもと

山滴り縄文土器の出土かな 小川夏葉

火山灰の庭洗ひ流して梅雨も良し 尾﨑尚子

土台のみ残りし家に漁夫帰る 小野寺清人

しばらくは心音を聞く走り梅雨 片山一行

カーネギーホールを埋める夏衣 我部敬子

命日の近づき高く夏の萩 神村睦代

子を孕む目高遅れて浮かびけり 川島秋葉男

話まで湿つぽくなる黴のころ 朽木 直

大西日リヨンの街を射抜きたり 畔柳海村

目映ゆきは兄の学帽柏餠 小滝 肇

谷戸深し巣離れしたる鷹の影 權守勝一

朝顔を蒔きて安堵の一日なる 佐々木節子

蜉蝣や星影さへも痛からむ 笹園春雀

御神鏡夏風も又大樹中 筱田 文

島々の影を一つに夏霞 島谷高水

黒玉子剥いて真白や五月富士 新谷房子

水の中倦きて灯を恋ふ源五郎 鈴木てる緒

青春の呟いてゐるソーダ水 高橋透水

柏餠をみなも持てる力こぶ 武井まゆみ

つつしみて知覧の新茶いれにけり 武田千津

残る花みじかき旅をもどり来て 多田悦子

鰺売のこゑを呼ぶ声坂の町 多田美記

松本城梅雨雲重く山見えず 田中敬子

あぢさゐを清方風に描きし帯 谷川佐和子

夏帽の人みな父に似てしまふ 谷口いづみ

足摺に上がる烽火や鰹来る 中村孝哲

夏つばめ山の幾重に木曾五木 花里洋子

白靴の児の溌剌と挨拶す 藤井綋一

尾道や汐の香近く穴子めし 松浦宗克

助産婦の自転車走る麦の秋 松代展枝

麻酔切れゆく夏雲の起つにつれ 無聞 齋

伸びきつてほのかに揺るる松の芯 村上文惠

一点の光のありて雨蛙 村田郁子

斎王の居ませしあたり菜種干す 村田重子

軽鳧の子のばらばらにある秩序かな 山元正規

石投げて水輪ひろがる立夏かな 吉田千絵子

捕縛吏のやうにも見ゆる鵜匠かな 脇 行雲

銀河集・綺羅星今月の秀句

伊藤伊那男

柿の花ひと日に錆びて母逝けり 武田花果

| 柿の花には無駄花が多いようで、少しの風雨にもぽたぽたと落ちる。そしてすぐ茶色く変色していく。句は母上を亡くされた作者の感慨である。「ひと日に錆びて」の措辞は大袈裟な断定だが、そこに作者の心がある。母の死で一つの時代が終った。人生の大きな節目があったのだ。そのための強い断定、ということなのであろう。 |

祭囃子ころがつて来る男坂 武田禪次

| 祭囃子という目に見えないものが「ころがつて来る」といったところが何とも楽しい。見上げる急坂の上に神輿が担ぎ上げられたのであろう。「男坂」を持ってきたことで一気に臨場感が出てくるのである。実景のよく見える句。 |

小さき母額の高さに新茶注ぐ 萩原一夫

| 年をとった母はだんだん小さくなっていく。作者は久々に生家を訪ねたのであろう。新茶が届いたからと母が入れてくれる。膝も薄くなった母が卓袱台の向う側で急須を掲げる。「額の高さ」に老母の姿が如実である。少し悲しい。 |

高層に蠅一匹と住まひけり 大溝妙子

| 珍しい観点の句である。都会の一風景を蠅という極少の生き物に焦点を当てて切り取った。東京の街には高層マンションがにょきにょきと立った。そこにちゃっかりと蠅が入り込んでいるのである。近代的風景の中に瀝然とある生活感がこの句の眼目だ。「一匹」が効いている。 |

しばらくは心音を聞く走り梅雨 片山一行

| 心象風景の濃い句ということになろうか。走り梅雨に胸騒ぎのようなものを感じ取ったようだ。これから突入する長い梅雨の序章。作者はその季節の変化に合わせるように自分の心音に耳を澄ませる。梅雨を介して自分の胸の中を覗くという、類想の無い句となった。 |

蜉蝣や星影さへも痛からむ 笹園春雀

| 蜉蝣は蜻蛉よりも細身で、長い尾と透明な羽を持つ。三年程水中にいて、羽化して卵を産むと、数時間で死ぬ。それで果敢ないことの例えとして「蜉蝣の命」などと使われる。この句、星の光さえ痛く感じるのではないか––––という。その措辞でことさらに果敢なさが際立つのである。 |

黒玉子剥いて真白や五月富士 新谷房子

| 箱根大湧谷の地獄谷の黒玉子。硫気の反応のためなのか、殻が真黒になる。だが剥けば身は真白。その劇的変化の向うに五月富士がどっしりと裾野を広げている。極少の玉子の黒から白への変化とすべてを取り囲む新緑。頂上に雪を残す富士山。何とも豊かな色彩である。 |

青春の呟いてゐるソーダ水 高橋透水

| キャッチコピーのような句を作るこの作者。今回はソーダ水の泡を青春の呟きと見た。なるほど、あの泡は「青春の呟き」――それも「呟いてゐる」と現在進行形にしたところが技倆の高さである。次々に泡が立って消えてゆく。 |

鰺売の声を呼ぶ声坂の町 多田美記

尾道あたりの風景であろう。夕鰺を売る声が坂道を上って来ると、呼び止める声がかかる。声を呼ぶ声の「声」のリフレインがうまいところで、情景が鮮明である。町の狭さ

、人と人とのつながりなどまで偲ばれるのである。 |

軽鳧の子のばらばらにある秩序かな 山本正規

| 「秩序」という音読の言葉を配したのが異色だ。俳句は和語(訓読)を基本にするものだが、山口誓子あたりからそれが破られてきたかもしれない。私の師皆川盤水にも<獅子舞のすたすたと行く最短路><月山に速力のある雲の峰>があるが全体で見ると稀であった。さてこの句「ばらばらに」といいながら、その中にも一定の秩序、つまり順序、序列などがあるというのだ。そこを見抜いた目が非凡である。「ばらばらにある秩序」――もう誰も使えない。 |

その他印象深かった句を次に

時の日や時に追はるる身を倦みて 飯田眞理子

茅葺の厚き切り口ほととぎす 池田華風

口に戸をたてて籠りの走り梅雨 久保一岩

釦穴多きにも憂きついりかな 久重凛子

森の水車夏鶯の声まはす 屋内松山

売れぬまま茄子苗花を又一つ 梅沢フミ

朝顔を蒔きて安堵の一日なる 佐々木節子

水の中倦きて灯を恋ふ源五郎 鈴木てる緒

夏帽の人みな父に似てしまふ 谷口いづみ

星雲集作品抄

伊藤伊那男・選

児の手より発ち風船に未知の空内山 寿子

故郷を遠く生きをり門火焚く 松崎 逍遊

拍手の山彦となり山開 堀内 清瀬

朝顔の数で始まる子の日記 松崎 正

濁世より濁世へ茅の輪くぐりけり 谷岡 健彦

妹に母をとられてしやぼん玉 笠原 祐子

どの山を越さばやませと呼ばれしか 末永 理恵子

金華山仰ぎ初鮎奉納す 堀江 美州

手短に語る近況ところてん 加藤 修

ソロで鳴く多摩の横山牛蛙 山田 康教

この家を支ふエプロンつばめ来る 大野 里詩

地球儀を廻しつつ拭く夏隣 有澤 志峯

夏日影床に扉のありさうな こしだ まほ

産土のほどよき茅の輪くぐりけり 堀 いちろう

飲み終へし順に鳴るなりラムネ玉 伊藤 政三

葵祭ついでの足を吉田山 相田 惠子

海風の吹き渡る島麦の秋 秋元 孝之

夏草の刈られし匂ひ懐しき 穴田 ひろし

梅雨晴れ間竿竹売りの声続く 荒木 万寿

会釈して日傘同志の国訛 有賀 稲香

とんかつの脂身の照り夏来る 飯田 康酔

芭蕉玉解く禅寺に宮大工 五十嵐 京子

紫陽花の藍の絨緞陽に照らひ 石垣 辰生

雨粒の重みに耐へる蜘蛛の糸 市毛 唯朗

手土産は島の鰺なり妻の声 今村 八十吉

更衣ときになじみの風吹きて 岩崎 由紀

紫蘇の香や落暉をちぎる指の先 上田 裕

東京湾花火にゆるる屋形船上 森 敬子

睡蓮の明日開かんとするかたち 植村 友子

紫陽花の吾待つごとく咲いてゐし 大木 邦絵

更衣いづこも霽といふ予報 大河内 史

買物のついでにひとつ鰺フライ 大西真一

水澄みて底に現世を映すかな 大野田 好記

初蟬のおぼつかぬ声鳴きはじむ 岡村 妃呂子

神さびし青岸渡寺の片かげり 小坂 誠子

静けさを風鈴の音高めけり 尾崎 幹

さへづりの澄みわたりくる雨のあと 鏡山 千恵子

枇杷の実の銀の器におさまれり 桂 説子

宮島の社殿が海の涼み台 加藤 恵介

雨粒を纏ひて冴ゆる額の花 亀田 正則

幼は手握り返して初蛍 唐沢 冬朱

捨て苗や苗にあまりといふゆとり 北澤 一伯

年寄るも薄き暖もて梅雨日がな 木部 玲子

紫蘭咲く一対たりとも向き合はず 柊原 洋征

梅雨晴間四つ葉五つ葉栞にし 来嶋 清子

匂ふ先辿りてみれば針槐 黒岩 清女

父の背で蛍見た日の遠かりし 黒河内文江

盂蘭盆に送り捨つべし原子の火 小池 百人

着け了へし烏帽子鵜匠の顔となる 小林 雅子

文机と灯り持ち込む蚊帳の中 小松 葵

庭涼し塵目立たねば尚更に 阪井 忠太

未央柳茶筅のごとき金の糸 佐々木 終吉

水争ひなき古里となりにけり 佐々木 美智子

春炬燵たたまれし後もの足りな 佐藤 幸子

夏の山色違へつつ重畳と 三溝 恵子

瀬戸内の潮風に乗る夏燕 島 織布

ひとひらが日に透けはじむ牡丹かな 島谷 操

ビル増ゆる町もふるさと吾子の夏 清水 佳壽美

艦艇を下りるをみなや夏帽子 白濱 武子

山女釣山へ山へと吸ひ込まれ 鈴木 淳子

流木を跳びつ転びつ浮巣まで 鈴木 照明

自転車に鍬括りゆく芒種かな 鈴木 廣美

夕薄暑どことなく似てあにいもと 杉本 アツ子

濃あぢさゐ山よりの水いくすぢも 角 佐穂子

紫陽花の蕾の中の青さかな 住山 春人

水遊びかつて弾んだ子の遠く 曽谷 晴子

子を叱りたるも思ひ出遠蛙 高橋 アケミ

人恋ふは老の兆しか冷奴 滝沢 咲秀

トマト植ゑ子らの呪文を唱へけり 武田 真理子

老なれば少し遅れて更衣 竹本 治美

雨後の陽に笑み満面の額の花田 中 寿徳

図書館のこの場所が好きねむの花 多丸 朝子

電車発つ後の広さや駅薄暑 近松 光栄

大川に風立ち初む夕薄暑 塚本 一夫

蚕豆のなくなるまでの聞き上手 津田 卓

梅漬ける母の背中の丸まれり 土屋 佳子

樽の味噌天地返せし麦の秋 坪井 研治

名月や珊瑚の浜に潮満ちて 徳永 和美

暮れてなほ十薬庭を湧きたたす 戸田 礼子

トンネルを抜けて万緑身にあふれ 富岡 霧中

立ち止まる梔子の香の帰り道 中川 孝司

風鈴のちりとも鳴らず浪花の夜 中島 雄一

軍港へレールの錆びて原爆忌 中村 寿祥

残業にぬるきままなる冷索麵 中村 紘子

母の日や母となる子に寄添うて 中野 智子

バスの着く蛍の里の灯るころ 南藤 和義

潜るたび吾子抱き上げる茅の輪かな 西原 舞

万緑の木曾に消え入る杣の人 萩野 清司

寝不足を加速させたる夏布団 橋本 行雄

郭公や森の深さのかぎりなく 長谷川 千何子

木洩れ日に色を移せり柿若葉 花上 佐都

更衣小柄の母のよく動く 原田 さがみ

胡麻点のやうな卵や落し文 播广 義春

暮れそめて家路急かせる時鳥 藤田 孝俊

髪切りていと身軽なる老の夏 保谷 政孝

夏兆す一部屋ほどの刑場跡 堀切 克洋

九センチヒールの視界夏来たる 本庄 康代

蛇穴に入る其の先に光苔 松田 茂

荒梅雨に山まぼろしと化す朝 松村 郁子

夏潮のとろりと雨後の島近し 松野 文枝

青梅の指に伝はる若さかな みずたに まさる

梅雨晴や川風渡る佃島 宮内 孝子

あちこちと心太突き探し居り 宮本 龍子

飴売りの夜店の裏の闇の濃く 森濱 直之

六月の滝黒々と音高し 家治 祥夫

だんだんに大きな声にビアホール 安田 芳雄

雨を呼ぶ色となるらん四葩かな 矢野 春行士

淡き香を辿りてゆかな花茨 山下 美佐

駒鳥の撥さながらの高音かな 山田 礁

ずつしりと腕に堪へる昼寝の児 山田 鯉公

走り梅雨醤の匂ふ佃路地 吉沢 美佐枝

聖ルカに守られし子やリラの花 吉田 葉子

短夜をなほ短かくす夜半の地震 和歌山 要子

星雲集 今月の秀句

伊藤伊那男

児の手より発ち風船に未知の空 内山寿子

| 風船が子供の手を離れる、という句なら、何度目にしたことか。しかしこの句の下五、「未知の空」には唸らされた。風船にとっては未知の空に漂っていくことになる、というのだ。「風船に」の助詞「に」の働きが何ともよいのだ。風船を擬人化してしまった技が冴える。 |

故郷を遠く生きをり門火焚く 松崎逍遊

| 風船が子供の手を離れる、という句なら、何度目にしたことか。しかしこの句の下五、「未知の空」には唸らされた。風船にとっては未知の空に漂っていくことになる、というのだ。「風船に」の助詞「に」の働きが何ともよいのだ。風船を擬人化してしまった技が冴える。 |

朝顔の数で始まる子の日記 松崎正

| 人と植物へのあたたかな心が滲む句である。夏休みの日記に毎日その日に咲いた朝顔の数を書き込む。昨日は三つ、今日は五つ・・。何と素直で伸びやかなことか。俳句は読み手の心を豊かに包んでくれるかどうか、という点で見たら満点の句。温かな家庭、学校が彷彿する。 |

濁世より濁世へ茅の輪くぐりけり 谷岡健彦

| 六月の晦日に行う夏越の祓の行事の一つで、菅貫ともいう。潜ることによって禊をするのだが、この句では潜ったものの、そこもまた濁世であったという。滑稽感を滲ませてシニカルに対象を捉えたところがよい。 |

妹に母をとられてしやぼん玉 笠原祐子

| 長男、長女の地位は微妙だ。次男、次女が生れて母親がそちらの世話にかかると、あたかも母を取られてしまったような淋しさを味わうのである。四、五歳までの間が一番多感な時期である。また妹に母をとられた姉。二階の窓辺から一人でしゃぼん玉を吹くのである。懐しい日々の回想。 |

どの山を越さばやませと呼ばれしか 末永理恵子

夏、北海道や東北地方に吹く冷たい風。冷害の原因となり、「凶作風」「餓死風」とも呼ばれて怖がられる。「やませ」の語源は山を越えてくるところからきたようだ。どの山を越えてきたのか、と東北の山々を眺め廻す作者。いかにも冷風の来そうな山・・・感慨が深い。

|

金華山仰ぎ初鮎奉納す 堀江美州

この「金華山」は岐阜城のこと。斉藤道三の山だ。下を長良川が流れる。鵜飼が始まるところなのであろう。解禁の最初の鮎を鵜匠が神社に奉納する。その上の思わぬほどの高さに金華山がそびえているのだ。固有名詞を生かして鵜飼の行事の始まりを伝える品格のある挨拶句となった。

|

手短に語る近況ところてん 加藤修

| 取合せのうまい句である。ところてんは、そんなに時間をかけて食すものではない。冷たいうちにつるつると啜り込む。その冷たい喉ごしの感触を楽しむものである。おのずから会話も歯切れよく、手短かにありたいものだ。取り合せの妙を見せてくれたように思う。 |

この家を支ふエプロンつばめ来る 大野里詩

面白い句である。俳句の省略の楽しさを見る。本来は「エプロン姿(・)の(・)妻(・)」である。しかしそれを言わなくても読者にはよく理解できるのである。それは「この家を支ふ」の措辞がうまいからである。角川源義に〈何求(と)めて冬帽行くや切通し〉がある。「冬帽子の(・)男(・)」が省略されているのである。同じ技法である。「つばめ来る」の季語の斡旋もよく効いて、きびきびとした婦人の動作が目に浮かぶ。

|

地球儀を廻しつつ拭く夏隣 有澤志峯

| 夏隣がいい。夏休みの旅に今から心を躍らせているのであろうか。掃除のついでに地球儀のほこりを払う。雑巾を動かさないで地球儀を廻して拭くのである。その所作の捉え方が巧みである。 |

その他印象深かった句を次に

蛇穴に入る其の先に光苔 松田茂

軍港へレールの錆びて原爆忌 中村寿祥

胡麻点のやうな卵や落し文 播广義春

水澄みて底に現世を映すかな 大野田好記

ひとひらが日に透けはじむ牡丹かな 島谷操

あちこちと心太突き探し居り 宮本龍子

だんだんに大きな声にビアホール 安田芳雄

駒鳥の撥さながらの高音かな 山田礁

蚕豆のなくなるまでの聞き上手 津田卓

2011/9/23 撮影 TOKYO 曼珠沙華

|

![]() 9月号 2011年

9月号 2011年