伊藤伊那男作品

手毬唄 伊藤伊那男

突くこともなくて呟く手毬唄

鳥総松倒れ易くてまた起す

丹田に力を得たる小豆粥

これも縫初独り居の釦かがる

初鏡耳順とはまだ言へぬ貌

七種を囃し二種ほど足らず

初句会句より名乗りを褒めらるる

吸ふよりも吐く白息が倍ほども

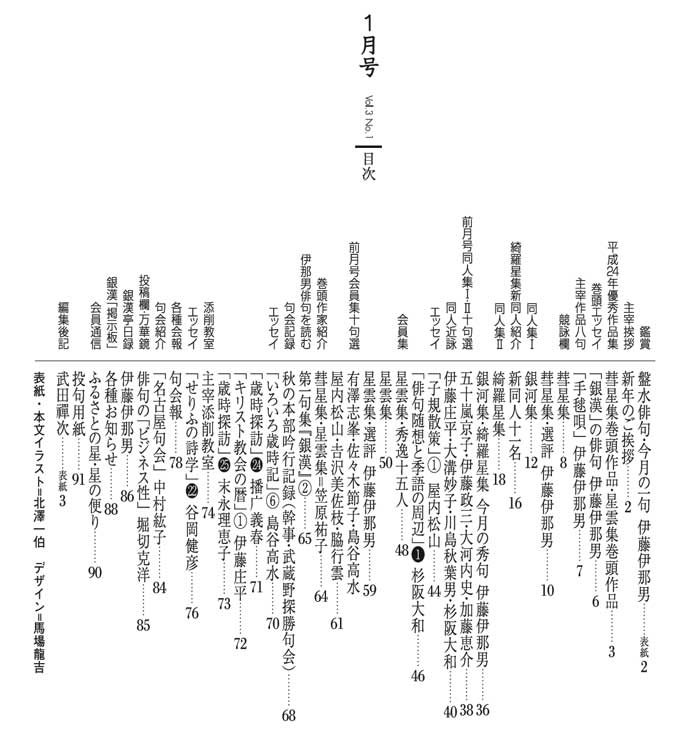

今月の目次

銀漢俳句会・1月号

銀漢の俳句

伊藤伊那男

| 芭蕉旧跡を巡って……

先月に続き芭蕉の話である。勤労感謝の日に銀漢本部句会の深川吟行会があった。芭蕉庵跡(芭蕉稲荷)などを巡り、芭蕉記念館で句会を開いた。先月鹿島紀行に出てくる根本寺を訪ねたことを記したが、その住持であった仏頂禅師が、寺領に係る訴訟の為に江戸に出ていて、芭蕉庵近くの臨川寺に逗留していた折、参禅を通じて知遇を得たのである。その臨川寺がおよそ350年を経て、今も残っているのであるから、東京は大きく変貌したとはいえ嬉しいことである。

芭蕉庵は江戸城御用達の魚問屋、鯉屋(杉山)杉風の持物であった。いわば芭蕉はパトロンに家を建てて貰ったのである。その杉山家はずっと続いており、その末裔はつい数年前まで栃木市でホテル「鯉保」を経営していたのである。その杉山家から出たのが、女優の山口智子である。

芭蕉記念館では丁度芭蕉の肖像画展が開かれていた。蕪村、鬼貫、芋銭などの描いた貴重なものがあったが、中でも英一蝶の描いた肖像画は筋骨逞しい感じの、柳の木の枝に腰掛けているという珍しい構図で、従来の俳聖像とは違うものであった。英一蝶は芭蕉と同時代の人であり、面識もあったと思われる。しかも画家であるから、この作品が一番本物に近いのかな、などと勝手に想像を巡らせたものだ。まして『おくの細道』で残雪の月山に登り湯殿に下りた行程は、今の登山者から見ても驚くほどの健脚振りで、体力があったのではと思うからである。

展示品の中には芭蕉の遺愛品という石の蛙と陶製の水鶏笛があった。石蛙は大正6年の台風による高潮のあと出土したというもので、眉唾の思いがしないでもないが、信じることにしよう。もう一つの水鶏笛は藤堂家に伝わっていたのだが、実物は関東大震災で遺失しており、模擬品である。そうしたものが藤堂家に残っていたことが感慨深い。芭蕉は数年間で藤堂新七郎家を致仕したのだが、その23年後に3代目の城主良長に花見の宴に招かれている。〈さまざまの事思ひ出す桜かな〉はその折の句であるが、城主良長はその時23歳にて、丁度芭蕉が仕えた頃のその父親良忠(蟬吟)と同年代であったことから、この句は父子が二重写しになってできたものと思われる。

その翌年、芭蕉は『おくの細道』の旅に出るのだが、山寺で〈閑かさや岩にしみ入る蟬の声〉と詠んでいる。その蟬の声には、蟬吟の面差しが投影しているのかもしれない……と思うのは深読みであろうか。 |

盤水俳句・今月の一句

成木責日照雨に濡れて終りけり 皆川盤水

私は俳句を始めるまでは知らなかったが、成木責めとは正月十五日の行事で、その年の果樹が豊かに稔ることを祈る呪いの一種。一人が鉈を木に当てて「なるか、ならぬか」と問うと、もう一人が「なり申す、なり申す」と答えて、団子汁をかける。最近では樹木同士が何らかの情報交換をしていると言われており、科学的にも意味がありそうだ。自註には「この木は柿の木。小正月にこれを済ますと、お汁粉がでた。日照雨は阿武隈山地よりやってきた」とある。

(昭和59年作『寒靄』所収) |

彗星集作品抄

伊藤伊那男選

貫禄の速さ加はる朴落葉 武田 花果

父母の世の色でありけり吊し柿 杉阪 大和

時戻すごとく枯蔓引きにけり 武田 花果

門川の一戸一橋月の添ふ 山田 礁

世の隅も余さず濡らす秋の雨 山元 正規

馬の足にもおひねり飛んで村芝居 矢作 一

ふるさとの新酒の出たる上野かな 谷岡 健彦

秋澄みて龍太の山河かがやけり 瀬戸 紀恵

なまづ絵を貼り出してある神の留守 武田 禪次

愁思濃し子規の千枚通しかな 伊藤 政三

水引草紅引く風のもつれあふ 多田 美記

秋思さながらに埴輪の遠目癖 伊藤 庄平

胸元の心もとなき夜寒かな 中島 凌雲

たたう紙に残る母の字星月夜 鏡山千恵子

けむり茸けむに巻くほどけむの出ず 山田 康教

その奥の眼のごと光るはちすの実 三溝 恵子

今年また萩刈りにとて訪ひくれし 武田 千津

大将の首挿げ替へて菊師去る 高橋 透水

取りながら戦後のことを草虱 小野寺清人

大輪を奢り平家の菊人形 唐沢 静男

貫禄の速さ加はる朴落葉 武田 花果

| 登山道を歩いていて朴の葉が落ちていると思わず足を止めて見上げるほど、この葉は特別に大きくて目立つ。飛驒では朴葉味噌があり、皿の替りにもするし、青葉のときは握り飯を包んだりもするという。その葉の特徴をよく捉えた句である。自らの大きさと重さで滑空の速度を増すというのだ。やはり対象物をよく見て写生の眼を深めたことの成果なのであろう。「貫禄の速さ」に辿り着いたことを褒めたい。 |

父母の世の色でありけり吊し柿 杉阪 大和

私の子供の頃は木守柿を残す位で、きちんと収穫して干柿にして貯えたもので貴重な糖類であった。剝いた皮なども、沢庵漬や野沢菜漬に加えて風味と甘味を取り込んだものだ。その思い出に繋る句である。軒下で太陽光を浴びて透明感が出て、徐々に粉を噴く。干柿は作るより買う物となった今、懐しい父母の世の風景だ。程良い抒情。

|

時戻すごとく枯蔓引きにけり 武田 花果

| 思い出の糸を手繰り寄せる――という言葉があるが、その感覚の句か。枯蔓を引き寄せながら、その蔓が生長を始めた春先のこと、盛夏のことを思い出す。いやいやそのことをもっと離れて様々な思い出を手繰り寄せているのであろう。観念と智の勝る句だが、上質の比喩だ。 |

門川の一戸一橋月の添ふ 山田 礁

東京で言えば国分寺のお鷹道あたりの風景かと思う。小川の橋を渡って家に入るのだが、その各戸毎に橋があり、その川に各々名月が写っているという。「一」のリフレインが効果的に使われており、美しい景物を描き取っている。「月の添ふ」の「添ふ」の措辞が出色である。

|

世の隅も余さず濡らす秋の雨 山元 正規

| 「秋の雨」で決まるかどうかは異論が出るかもしれない。春なら?夏なら?冬なら?と当てはめてみる。「春雨」なら余さずに違和感がある。「夕立」だと決まり過ぎか。「冬の雨」だと少し痛々しいか。と消していくと、静かにまた蕭条と降る「秋の雨」に軍配が上がりそうである。 |

馬の足にもおひねり飛んで村芝居 矢作 一

| もっぱら足しか見せ場のない馬役にもおひねりが届くところが楽しい。村芝居の良さ、庶民性の出ている句である。作り方はやや冗漫な感じがあり、<村芝居おひねり届く馬の足>位の方が句としては引き締まるかとも。発想のよさ。 |

ふるさとの新酒の出たる上野かな 谷岡 健彦

秋澄みて龍太の山河かがやせり 瀬戸 紀恵

| 今も龍太ファンは多い。「秋澄む」に氏の面影が出た。 |

なまづ絵を貼り出してある神の留守 武田 禪次

秋思濃し子規の千枚通しかな 伊藤 政三

| 自殺を考えた子規の枕辺の千枚通し……秋思が効いた。 |

水引草紅引く風のもつれあふ 多田 美記

秋思さながらに埴輪の遠目癖 伊藤 庄平

| ぽつんと穴の開いただけの目に愁思を感じた感性のよさ。 |

胸元の心もとなき夜寒かな 中島 凌雲

| 「心もとなき」に完全な寒さではない秋の寒さが出た。 |

たたう紙に残る母の字星月夜 鏡山千恵子

けむり茸けむに巻くほどけむの出ず 山田 康教

その奥の眼のごと光るはちすの実 三溝 恵子

今年また萩刈りにとて訪ひくれし 武田 千津

| 風流な人との絆を思う。一年に一回。季語の斡旋のよさ。 |

大将の首挿げ替へて菊師去る 高橋 透水

こんなこともあるのか?何やら日本の総理大臣のような。

|

取りながら戦後のことを草虱 小野寺清人

大輪を奢り平家の菊人形 唐沢 静男

「奢る平家」------視聴率は最悪だった今年の大河ドラマか。

|

銀河集品抄

伊藤伊那男選

大蛇舞ふこれも武蔵の穴まどひ 飯田真理子

冬めくや枝鳴つてゐる大櫟 池田 華風

鈴虫の鳴く奥の間に待たさるる 唐沢 静男

稜線まで紅葉浄土の続くなり 柴山つぐ子

あたら夜の酒に加はる鹿の声 杉阪 大和

撓ふだけ撓ひ向日葵種こぼす 武田 花果

土偶いま実りの秋を胎みをり 武田 禪次

鵙の晴わが晩節に声なくも 萩原 空木

色鳥や夕日のとどく針坊主 久重 凛子

やや甘き父の振舞ふ木の実酒 松川 洋酔

かの高音角を切られし鹿ならむ 屋内 松山

綺羅星集作品抄

伊藤伊那男選

ほほ袋いつぱいにして栗鼠の秋 相田 惠子

サーファーを海もろともに裏がへす 有澤 志峯

木の実独楽大きく見せて止まりけり 飯田 子貢

露葎踏まねば行けぬ父母の墓 五十嵐京子

身に入むや母の聖書に糠の染み 伊藤 庄平

神使にも八百万あり豊の秋 伊藤 政三

掛け声の誰ともわかる村芝居 大河内 史

わが背筋正しゆうせむと蛇笏の忌 大野 里詩

山並は日本の背骨秋茜 大溝 妙子

しぐるるや通夜に奇遇の友のゐて 大山かげもと

後ろ手に見上ぐる空や渡り鳥 小川 夏葉

みちのくの冷え伝ひくる長電話 尾崎 尚子

角切りの音のかすかな湿りかな 小野寺清人

捨案山子炎に溶けるまなこかな 片山 一行

墨東のおきやんの跳ねる秋祭 加藤 恵介

しつけとる鋏の音や秋澄めり 我部 敬子

杖が出て足が付きゆく草もみぢ 神村 睦代

秋冷やバターナイフにある翳り 川島秋葉男

雑嚢を膨らませたる早場米 北澤 一伯

秋あはれ仏足石を踏んでみて 柊原 洋征

おほかたは富士の嶺見えぬ葡萄狩 朽木 直

馬肥えて北上川の滔滔と 畔柳 海村

少年の髪のとがりや草相撲 こしだまほ

ポケットの中でぶつかり合ふ胡桃 小滝 肇

一葉散る辞世の歌の鏃痕 權守 勝一

色鳥の好きな木のあり揺らしをり 坂口 晴子

菜箸のことりと秋の深まりぬ 佐々木節子

すたれゆく懐かしきもの手鞠唄 笹園 春雀

秋川の底にかはらけ投げの皿 島 織布

槙の実の五百羅漢の散らばりぬ 島谷 高水

秋の山描く絵の具の足らざりき 白濱 武子

地球儀の裏にも届け秋の虹 新谷 房子

ゆふべには開き切つたる薄かな 末永理恵子

赤とんぼさみしき指に来てとまれ 杉本アツ子

神鹿といふ一団に囲まるる 鈴木てる緒

秋天へ筒ぬけ火口湖の湯釜 瀬戸 紀恵

奉納の大注連縄や豊の秋 高橋アケミ

番地のみ残る被災地鳥渡る 高橋 透水

木の実降る縄文土器の眠る丘 武井まゆみ

見送りてより木犀の香に気づく 竹内 松音

秋草を挿し郷愁の一壺なる 武田 千津

棚経の僧に幼き頃のこと 多田 悦子

長き夜の追伸のまたひと下り 多田 美記

木犀の香に開け放つ家老門 田中 敬子

秋高し竿に一家の体操着 谷岡 健彦

鉦叩たたき終らば寝べき頃 谷川佐和子

王朝の恋を繙く十六夜 谷口いづみ

そぞろ寒座長の啜る狸蕎麦 塚本 一夫

女子寮の部屋それぞれの夜長かな 坪井 研治

行合の風の間合やねこじやらし 中野 智子

たはむれの神の一刷毛秋の虹 中村 孝哲

鯊釣やともに無職の竿を出す 中村 湖童

秋惜しむ渾名飛び交ふクラス会 藤井 綋一

灯を下げて衣縫ふ母やつづれさせ 堀内 清瀬

爽涼の海見ゆ歪む玻璃越しに 堀江 美州

寒夕焼うすらぐ刻の駒落し 松浦 宗克

連なれる漁火いくつ秋簾 松代 展枝

むかしむかしに始まる童話木の実降る 宮内 孝子

朝焼や人類の母誕生地 無聞 齋

遺されしわが晩年に小鳥来る 村上 文惠

更待もつづく雨音聴くのみに 村田 郁子

帰り花記憶の淵へ子守唄 村田 重子

新しき墓に妻ゐる良夜かな 矢作 一

ビル風に横取りさるる愛の羽根 山田 康教

月影に入りきれざる雁の棹 山元 正規

残り蚊に線香燻す子規の庭 吉沢美佐枝

秋日傘馬籠の坂の石畳 吉田千絵子

龍馬立つ傷一つなき秋空に 脇 行雲

銀河集・綺羅星今月の秀句

伊藤伊那男

あたら夜の酒に加はる鹿の声 杉阪 大和

| 可惜夜(あたらよ)とは「惜しむべき夜」のこと。寝るにはあまりにももったいない良い夜なのである。夜の眺めも良いのだ。酒を飲んでいるとそこに鹿の鳴き声も加わったという。「加わる」に技倆の高さがある。羨しい一夜。 |

鵙の晴わが晩節に声なくも 萩原 空木

丁度一年程前のことであろうか、作者萩原氏は緊急手術を受けて声を失った。命にかかわる病状であったが奇跡的ともいえる回復力を見せて、今では職場にも復帰したと聞く。極限状況の中でも強靭な精神力を保っていた氏には頭が下がる思いであった。俳句が回復に少しは加勢したかもしれない。あれから一年を経た万感の絶唱の句である。

|

色鳥や夕日のとどく針坊主 久重 凜子

| 何から何まで美しい句である。色鳥、夕日、針山------赤が基調である。針山にも赤や白の頭のついた待針や糸の縺れなどが残っているのであろう。針山に届く夕日は茜色である。色鳥の枝移りの影も障子に写るのであろう。 |

| 木の実独楽をよくよく観察したのであろう。回っていたときは小さく見えているのだが、速度が落ちるに従って徐々に大きく見えてくるというのだ。錯覚なのであろうが、言われてみればそんな気がしてくるのだ。連続した動きの中からの発見の句である。 |

秋の山描く絵の具の足らざりし 白濱 武子

| 絵具が足りないのは何故かというと、紅葉の凄さということになる。画面全部に赤や黄を塗りたくらなくてはならないのである。全山の紅葉を直接には詠まずにキャンバスに場面を移したところが手柄で、美しさが強調された。 |

身に入むや母の聖書に糠の染み 伊藤 庄平

| 物語性のある句だ。作者はキリスト教徒で、日曜日には教会で説教などもしておられるという。母上もキリスト教徒なのであろう。その聖書には糠味噌漬の染みが残っていたという。身辺に置いて常に開いていたということが解るのである。聖書と糠味噌の取合せは初見である。 |

神鹿といふ一団に囲まるる 鈴木てる緒

| 近時日本中に鹿が増殖し、森林が荒されているという。今迄は登らなかったという高山にまで行き交うようになり、高山植物が危ないという。さてこの句は奈良公園の景か。鹿煎餅を持ったところ、あっという間に鹿に囲まれてしまったのである。「神鹿といふ一団」という、やや突き放したような乾いた表現が句を面白くしているようだ。 |

鉦叩たたき終らば寝べき頃 谷川佐和子

優雅な遊び心のある句だ。鉦叩に耳を澄ませて飽きることがないのであろう。鳴き終る頃が寝る時間だという。しかし------一体何時になったら叩き終るのであろうか。朝まで叩くのかもしれないのだ。作者はきっと眠ってしまうのであろうが、このように詠んだところが「遊び心」というものだ。

|

更待もつづく雨音聴くのみに 村田 郁子

| 十五夜の次から順に言うと、十六夜、立待月、居待月、臥待月と続き、その次、つまり二十日の月が更待月(ふけまちづき)ということになる。雨がちの日が続いたのであろう。更待にもまた雨が------月と雨の関係をここまで引き摺るとは!珍しい発想の句である。 |

鯊釣やともに無職の竿を出す 中村 湖童

| 東京湾の鯊も少なくなったと聞く。一昔前はいくらでも釣れたという。竿を出せば誰にでも釣れるというところに味わいがある。停年退職をしたつれづれに有り合わせの竿で鯊釣りに行ってみる。岸壁でたまたま隣り合ったのが同じような境遇の男。「あなたもそうでしたか------」、いかにも鯊釣りの雰囲気である。 |

その他印象深かった句を次に

大蛇舞ふこれも武蔵の穴まどひ 飯田眞理子

鈴虫の鳴く奥の間に待たさるる 唐沢 静男

撓ふだけ撓ひ向日葵種こぼす 武田 花果

土偶いま実りの秋を胎みをり 武田 禪次

かの高音角を切られし鹿ならむ 屋内 松山

新しき墓に妻ゐる良夜かな 矢 作一

赤とんぼさみしき指に来てとまれ 杉本アツ子

秋冷やバターナイフにある翳り 川島秋葉男

長き夜の追伸のまたひと下り 多田 美記

月影に入りきれざる雁の棹 山元 正規

彗星集巻頭/星雲集巻頭

星雲集作品抄

伊藤伊那男・選

入るたびに団栗増ゆる子供部屋 武田真理子

世辞ひとつ貰ひて寒さ置いて来る 滝沢 咲秀

どぶろくを飲みてこの地にとけこめり 竹本 治美

身に入むや片づけるとは捨てること 多丸 朝子

おさがりのおさがりを着て案山子立つ 山田 鯉公

野紺菊山の黄昏背負ひ咲く 有賀 稲香

木の実落つ間と間に生まる静寂かな 森濱 直之

棟梁の昼餉の真上鰯雲 三溝 恵子

神人の須臾のいねむり神の留守 桂 信子

蓮の実の飛び行く先の千手仏 渡辺 花穂

林檎剝く長き手紙を読むやうに 大住 光汪

湯上りの頰が冷めだす居待月 笠原 祐子

いとど跳ぶもう火の付かぬ竈かな 鈴木 淳子

寝返りを打たせるやうに秋刀魚焼く 堀切 克洋

おかげさまは母の口ぐせこぼれ萩 本庄 康代

万華鏡の中に入りこむ夜長かな 大木 邦絵

神鹿の韋駄天となる角切会 大西 真一

蟷螂にふれて怒りに後退り 鏡山千恵子

遠富士を影絵にしたる秋夕焼 亀田 正則

干柿の粉ふく頃や里恋し 鈴木 照明

秋深し胸に伝はる子の寝息 角 佐穂子

村祭酒に煽られ天狗跳ぶ 中村 紘子

べつたら市神輿がはこぶ糀の香 長谷川千何子

老け込みてをれぬ檸檬を一齧り 保谷 政孝

雁の群こゑ迫りきて着水す 秋元 孝之

歌碑のみな詠み人知らず萩の花 穴田 ひろし

尚稔ることを祈りて落し水 荒木 万寿

十六夜にまだ濡れ残る欅かな 飯田 康酔

島ひとつ巡る灯火や夜の長し 市毛 唯朗

野仏のおかけも赤し曼珠沙華 伊藤 菅乃

落ち着かぬ蕎麦殻枕虫時雨 上田 裕

戌の日の水天宮の水澄めり 榎本 陽子

とりどりの紅葉の風のうまきかな 大池美木子

玉砂利をさつと掃く朝寒露かな 大野田好記

手にとどくほど一面の冬銀河 岡村妃呂子

妣植ゑし秋の七草庭に群れ 小坂 誠子

ノーベル賞受賞の報せ鉦叩 尾崎 幹

秋晴といへども鳩は常の位置 小沢 銈三

物の音透きとほらせて秋深し 影山 風子

鐘鳴りて村中総出秋祭 金井 硯児

妹の指をひらけば青みかん 上條 雅代

駆ける雲追ひかけていく運動会 唐沢 冬朱

元伊勢の雲間に昇る初日かな 北浦 正弘

栗小粒色も甘みも詰まりをり 来嶋 清子

大豆干す母の隣に父が座す 黒岩 清女

野の鳥にお年玉とて粟餌撒く 小池 百人

秋好日薬知らずの吾がいのち 小林 雅子

遊行寺の長き石段秋深し 阪井 忠太

秋の蝶影曳きつれし水の綾 佐々木終吉

嬬恋にふらりふらりと秋の蝶 佐藤かずえ

熊除けの鈴おこたらず散歩道 佐藤さゆり

藁塚の語る今年の稲の出来 島谷 操

べつたら市新横綱の部屋の衆 志村 昌也

又ひとり友の訃報や吾亦紅 鈴木踏青子

吾子の手に羽根を揃へる赤とんぼ 住山 春人

髪梳きて来し方想ふ夜長かな 曽谷 晴子

かうかうと畔染めつくす彼岸花 竹本 吉弘

内外の憂ひはままよ新酒酌む 田中 寿徳

遠まはりして葛の花咲く道へ 民永 君子

飛驒天領やや甘口のにごり酒 津田 卓

箪笥より出しては戻す冬支度 徳永 和美

はみ出たる足引き戻す夜寒かな 富岡 霧中

摩天楼より見上ぐるも天高し 中島 凌雲

一合に栗とごはんのせめぎ合ひ 中村 貞代

分校に熊除けの鈴鳴りにけり 南藤 和義

今年米研ぐ手のひらにやはらかし 西原 舞

ぞろぞろと土付く恵み落花生 萩野 清司

実る田を朱線で区切る曼殊沙華 花上 佐都

山上湖秋七草のどれも淋し 原田 さがみ

三陸の札付く戻り鰹かな 播广 義春

雨音も輪にして毛糸編み込めり 福田 泉

鉦の音のひびく島里秋彼岸 藤田 孝俊

片隅の猫の墓にも秋の風 松下美代子

粉炭の弾ける音の心地良さ 松田 茂

幸村の地にほろ酔ひの月夜かな 松村 郁子

木道の旅も二日目あかまんま 森崎 森平

熱燗を袖で酌する女かな 家治 祥夫

薄紅葉父の忌日を気付かせり 矢野春行士

雀群れ仏頂面の案山子かな 山﨑ちづ子

桐一葉波紋広ごる川面かな 山下 美佐

波の息けふは荒しや浦祭 山田 礁

底ぬけとなる程重き栗届く 吉田 葉子

星雲集 今月の秀句

伊藤伊那男

入るたびに団栗増ゆる子供部屋 武田真理子

楽しい句だ。子供も栗鼠も木の実といえば貯め込む。そんなに拾わなくてもよいのに……と言っても貸す耳はない。今日もまた増えているのだ。余分な感想を加えずに子供の生態だけを伝えたところがよく、そこが俳句の要諦である。ニューヨークに暮らす作者だが、同時出句の〈栗飯や子に故郷の話など〉〈子の箸を逃れてまろぶ子芋かな〉なども異郷での子育てを詠んで出色である。

|

世辞ひとつ貰ひて寒さ置いて来る 滝沢 咲秀

世辞は、相手を喜ばせようとして実際以上にほめることば。みえみえの世辞を貰ってしらじらしい思いをした感慨であろう。この「寒さ」には、実際の寒さと、寒々しい思

いとが混在しているのであろう。「置いて来る」に若干の仕返しの気持が入っているのかもしれない。 |

どぶろくを飲みてこの地にとけこめり 竹本 治美

「どぶろく祭」であるのかもしれない。そうでなくてもよい。どぶろくという気のおけない飲み物を酌み交すことによって土地の方々に溶け込めたのである。どぶろくから

出たこの発想はユニークだ。 |

身に入むや片づけるとは捨てること 多丸 朝子

| 私の娘達の世代は服でも何でもきっぱり捨ててしまう。私の世代はなかなかそれができなくて物が溜り、結局空間を無駄にして、むしろ大きな損失をしているようである。そうなんだ!片づけるのは仕舞い込むことではなく捨てることなのだ。「身に入む」を少し大袈裟に用いたのがよい。 |

おさがりのおさがりを着て案山子立つ 山田 鯉公

| 子供の頃、学生服はいつも兄のおさがりであった。その頃は乃木大将のマークの「乃木服」であったように思う。そのうちにテトロン製の学生服が出て、ピカピカと光沢のある兄の学生服が羨しかったことを覚えている。この句、何人かの兄弟の着古した最後に案山子の着物に廻ったか。 |

木の実落つ間と間に生まる静寂かな 森濱 直之

| 「木の実雨」「木の実時雨」という副季語がある。木の実が雨のように降る様を言う。風が止めば木の実雨も止む。次の風が吹くまでの間のひとときの静寂だ。音が高く賑やかであっただけにその合間の静けさが際立つのだ。 |

棟梁の昼餉の真上鰯雲 三溝 恵子

| 誠に気持の良い句である。家の新築工事をしているのであろうか。まだ屋根の付いていない二階の板の間ででも昼食をとっているのであろう。その大工の棟梁の真上には一面の鰯雲の空がある。名詞だけで押していった、がっちりとした構成の句である。「の」「の」と焦点を絞り込んだ。 |

神人の須臾のいねむり神の留守 桂 信子

この句の神人は神に奉仕する人。神官である。須臾は、しばしの間。式典の間にふと居眠りをしたようだというのである。「神の留守」であるところが面白いのである。

一瞬の気の緩みであったか。「須臾」の斡旋がうまい。<黄泉はふとうしろの正面いなつるび〉も独自の味わい。

|

蓮の実の飛び行く先の千手仏 渡辺 花穂

| 蓮池の奥に観音堂があるのだろう。蓮の実が千手観音へ飛んだという。そこは主観なのだが、和みのある主観である。千の慈手を持ち、あまねく衆生を済度するという千手仏であるところがこの句の暖かさである。滋味が深い。 |

林檎剝く長き手紙を読むやうに 大住 光汪

| 林檎の皮を途切れないように剝いてゆくのだが、その姿勢があたかも手紙を読んでいる仕種のようだという。丹念な剝き方をこのような比喩で表現したのは出色である。島崎藤村の「初恋」の詩や戦後の流行歌「リンゴの唄」、美空ひばりの「リンゴ追分」などを想起させる林檎だけに「手紙」の取り合わせが効いてくるのだ。〈郷愁を丸ごと齧る林檎かな〉も同類の抒情のよろしさ。 |

その他印象深かった句を次に

老け込みてをれぬ檸檬を一齧り 保谷 政孝

秋深し胸に伝はる子の寝息 角佐 穂子

干柿の粉ふく頃や里恋し 鈴木 照明

万華鏡の中に入りこむ夜長かな 大木 邦絵

神鹿の韋駄天となる角切会 大西 真一

蟷螂にふれて怒りに後退り 鏡山千恵子

遠富士を影絵にしたる秋夕焼 亀田 正則

べつたら市神輿がはこぶ糀の香 長谷川千何子

村祭酒に煽られ天狗跳ぶ 中村 紘子

回想――句集『銀漢』の時代(2)

俳句を始めて数年間は試行錯誤の時代である。どんなに文芸に親しんでいた人や、文学的才能を持った人であっても、そう簡単に実作がうまくいくわけではない。スポーツにもルールがあるように、俳句にもルールがあり、それを身に付けなくてはならない。俳句は①五七五の定形であること②季語が入っていること――の二つが最初の関所というか、守らねばならないルールである。①の定形はいいとして②の季語は汲めども尽きない、奥の深いジャンルである。私は初心者には、季節が3回巡ってくるまでは雑巾がけの期間だと思ってくれ、と言っている。例えば桜の季節に俳句を始めたとしよう。歳時記を開いて桜にまつわる季語を調べると、副題を併せると50や60は記載されている筈である。そのうちの五つか六つを覚えて何とか使ってみたあたりで、桜は散ってしまい、梅雨の季節に突入する。その梅雨は梅雨で覚えるべき季語が沢山ある。少し覚えたあたりで盛夏となり、あれよあれよという間に月が出て雪が降り、また桜の季節が巡ってくる。

その2年目の桜となると少し違ってくる筈である。少し余裕を持って桜を眺めることができ、桜の季語も身に付いてくるのである。そのようにして3回ほど俳句の目で季節を体感すると、かなりの季語に親しめるようになっているのである。もちろんその間にも句会で揉まれることにより、切字を含めた技法も自然に身に付いているのである。

さて前回話した私の入門第一句には「比良山」という固有名詞が入っていた。幸いなことに「春耕」という結社は固有名詞の使用に極めて寛容で、盤水先生も地名俳句の多い方であった。ただし句集をまとめる時に随分苦労したのである。およそ十五年間に作った句で、盤水先生や主要同人に選ばれた句から選ぶのであるが、その数はおよそ千四、五百句であったと思う。その中から五百句ほどに絞り込んで盤水先生の選を仰ぐのであるが、何とも固有名詞が多いのである。結局、地名、人名を含めた固有名詞を句集全体の20パーセント位迄に抑えることを目標に何度も何度も調整をしたのである。結社によっては、季語と同じくらいの力を持つ固有名詞を頻繁に使うのは卑怯だとして嫌うところもあるやに聞く。確かに固有名詞がぴたりと決まった句は盤石の強さがある。逆に安易に地名を使って句を駄目にしてしまう落とし穴もあり、相当な覚悟を必要とするのである。私はかなりその使い方がうまい方であったようだ。 |

句集『銀漢』 伊藤伊那男

昭和57年―59年

熊吊るす村にひとつの雑貨店

喪の席に香水こもり春深し

葉桜や鉄道唱歌しまひまで

夜半よりひたすらな雨桜桃忌

鮒鮓や夜の底深き湖の国

魚市の骨叩く音土用明け

軍鶏鍋の煮えたぎりをり秋扇

秋祭桶に跳ねたる田鮒かな

酒樽の栓ねぢりぬく神無月

棒鱈の吊るされてゐる寺の庫裡

昭和60年―63年

棒鱈のほとびてゐたる寒の水

産毛もう堅き子豚や雪解風

早瀬まで来て引きかへす初の蝶

夏椿窯火夜どほし燃えにけり

日航機御巣鷹山墜落により社友二名を失う

通夜の間に飛び込んできし秋の蟬

十一面観音にくる早稲の風

筒切りの鯉肥えてをり蔦紅葉

朝顔の種に触れくる配達夫

長き影曳きて鶏頭枯れにけり

終電車来て灯の点る紅葉宿

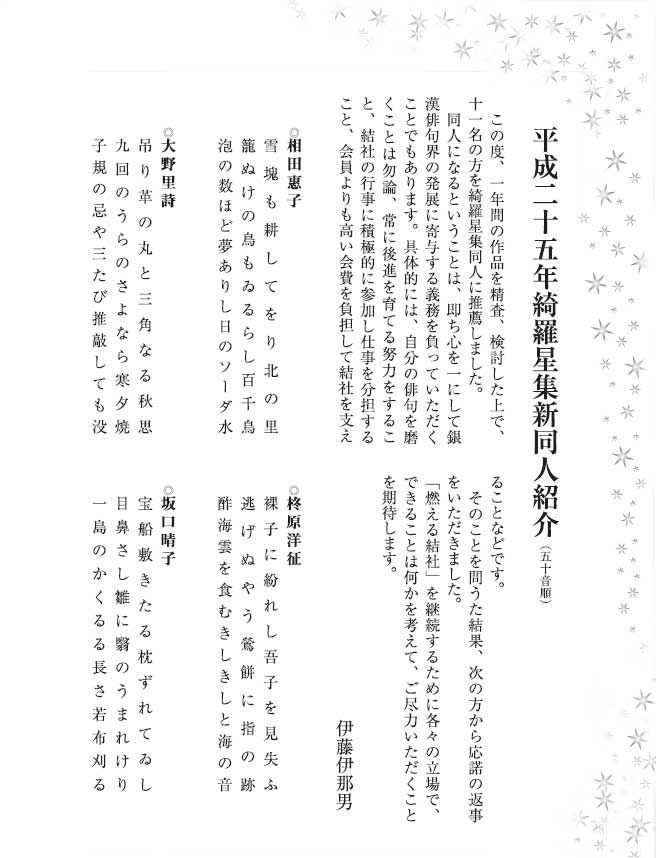

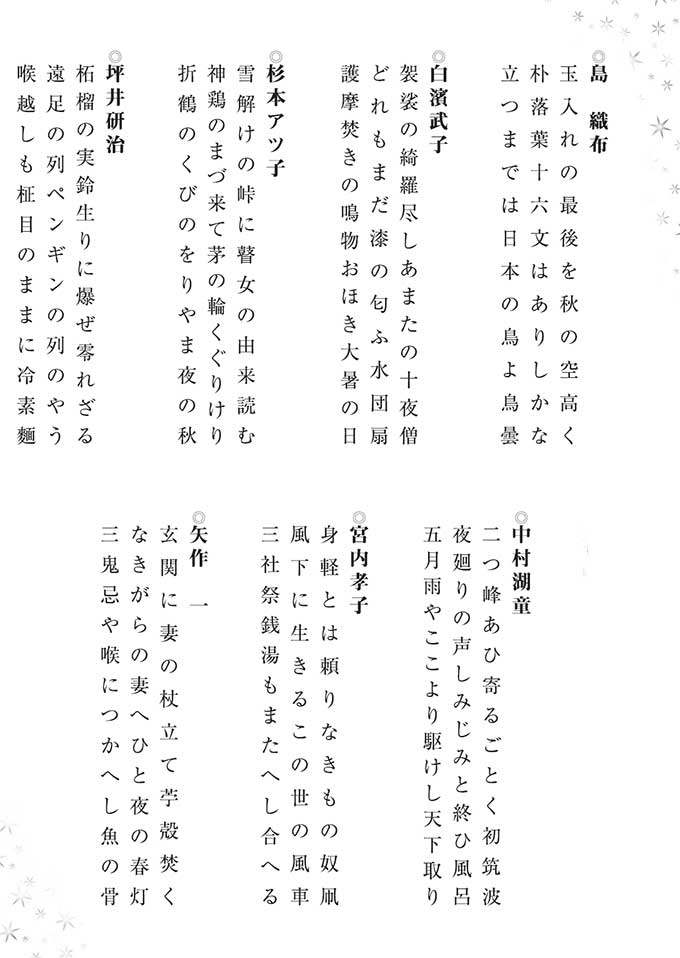

この度、1年間の作品を精査、検討した上で、11名の方を綺羅星集同人に推薦しました。

同人になるということは、即ち心を一にして銀漢俳句界の発展に寄与してする義務を負っていただくことでもあります。具体的には、自分の俳句を磨くことは勿論、常に後進を育てる努力をすること、結社の行事に積極的に参加し仕事を分担すること、会員よりも高い会費を負担して結社を支えることなどです。そのことを問うた結果、次の方から応諾の返事をいただきました。

「燃える結社」を継続するために各々の立場で、できることは何かを考えて、ご尽力いただくことを期待します。 伊藤伊那男 |

相田 惠子

雪塊も耕してをり北の里

籠ぬけの鳥もゐるらし百千鳥

泡の数ほど夢ありし日のソーダ水

大野 里詩

吊り革の丸と三角なる秋思

九回のうらのさよなら寒夕焼

子規の忌や三たび推敲しても没

柊原 洋征

裸子に紛れし吾子を見失ふ

逃げぬやう鶯餅に指の跡

酢海雲を食むきしきしと海の音

坂口 晴子

宝船敷きたる枕ずれてゐし

目鼻さし雛に翳のうまれけり

一島のかくるる長さ若布刈る

島 織布

玉入れの最後を秋の空高く

朴落葉十六文はありしかな

立つまでは日本の鳥よ鳥曇

白濱 武子

袈裟の綺羅尽しあまたの十夜僧

どれもまだ漆の匂ふ水団扇

護摩焚きの鳴物おほき大暑の日

杉本アツ子

雪解けの峠に瞽女の由来読む

神鶏のまづ来て茅の輪くぐりけり

折鶴のくびのをりやま夜の秋

坪井 研治

柘榴の実鈴生りに爆ぜ零れざる

遠足の列ペンギンの列のやう

喉越しも柾目のままに冷素麺

中村 湖童

二つ峰あひ寄るごとく初筑波

夜廻りの声しみじみと終ひ風呂

五月雨やここより駆けし天下取り

宮内孝子

身軽とは頼りなきもの奴凧

風下に生きるこの世の風車

三社祭銭湯もまたへし合へる

矢作 一

玄関に妻の杖立て苧殻焚く

なきがらの妻へひと夜の春灯

三鬼忌や喉につかへし魚の骨

挿絵が絵葉書になりました。

Aシリーズ 8枚組・Bシリーズ8枚組

8枚一組 1,000円

寒中お見舞いにどうぞ・・・!

今月の季節の写真

2013年1月27日撮影 高尾山・薬王院・奥の院 八王子

2013年1月27日撮影 高尾山・薬王院・絵馬 八王子

2013年1月27日撮影 高尾山・薬王院・山茶花 八王子

花言葉 「謙譲」 「ひたむきな愛」「愛嬌」

月の写真は2日~4日毎』に入れ替えています。

2013/1/28 更新

ご挨拶 入会案内 句会案内 銀漢亭日録 行事案内(2012)

|

![]() 1月号 2013年

1月号 2013年