HOME 句会案内 バックナンバー

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

![]() 5月号 2013年

5月号 2013年

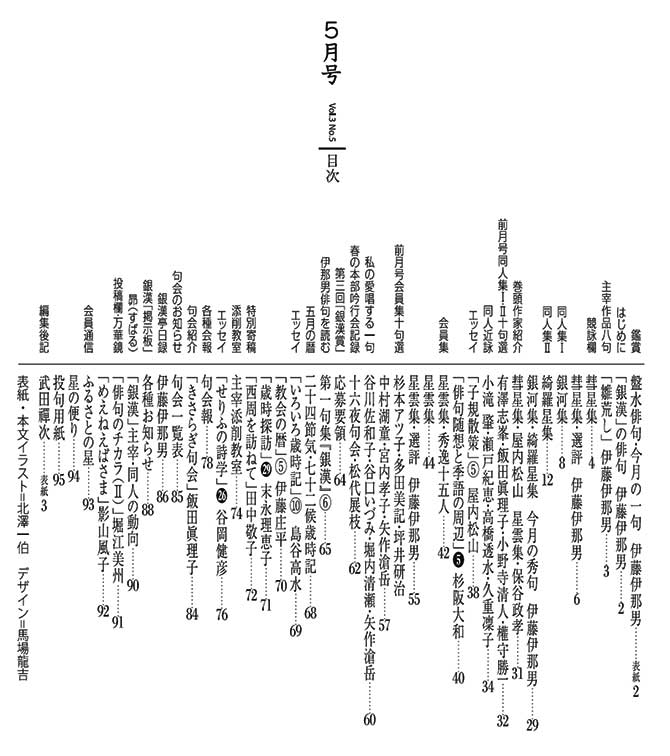

| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀河集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 伊那男・俳句を読む 銀漢の絵はがき 掲示板 昴 第3回銀漢賞・作品募集 銀漢日録 今月の写真 |

伊藤伊那男作品 雛荒し 伊藤伊那男

牡丹雪桜田門のあたりより 鶴翼のやがて魚鱗に山焼く火 本丸を出て二の丸へあたたかし 吾ならば車夫であるらむ雛飾る 雛荒しとぞ丸刈りの子が二人 鶴川七畳小屋跡 桂郎の亀鳴くころを鶴川へ 武相荘 遺言の二行といふもあたたかし 下萌の頃の近江や仏見に   今月の目次  銀漢俳句会・5月号   銀漢の俳句伊藤伊那男

|

| 「俳句&あるふぁ」に「俳句が生まれる現場」というカラー版7頁の企画があり、その6・7月号(隔月発行)に私の番が廻ってきた。好きな吟行地を歩き、作句しながら俳句観などを語るというもので、やはり私のホームグラウンドの一つ、鎌倉を選んだ。折角行くのであるから、まだ私が歩いていないところをと思い、朝夷奈切通しを歩くこととした。鎌倉という三方を山に囲まれた竈のような地形に入るために、七口と呼ばれる切通しが造られた。文字通り山を掘削した人口の道である。その中で最も往古の雰囲気を残しているのがこの朝夷奈切通しと言われているのである。 当日、担当記者の赤田女史、カメラマンの野澤さんと鎌倉駅に待合せ、タクシーで鎌倉霊園の横を通り、一旦横浜市側の金沢区六浦口へ廻り、そこから改めて徒歩で鎌倉へ入り直す行程をとった。切通しの道はぬかるんでおり、磨崖仏などのある切り立った側壁は20メートルほどもあるかと思われる高さで、見上げる空は狭い。歩くにつれて歴史を遡っていくような感覚を持ったものである。結局、得心のいく俳句はできなかったけれど……。 鎌倉時代は約140年間あったが、その内源家三代が生きていたのは僅か30年ほどで、あとは北条執権時代である。この時代の不可解さは、例えば教科書にも出てくる征夷大将軍源頼朝も、頼家も、実朝も、実はその墓がどこにあるのかさえ不明なことである。墓と言われるものがあることはあるが、いずれも伝頼朝、伝実朝……、頼家に至っては死に様も明確にされていないが、修善寺という限定的地域で考えると、その墓には信憑性があるかもしれない。そんなことを思いつつ鎌倉の道を辿った。 さて吟行の心構えのことである。何度も書いているが、私はその土地について、できる限り歴史や文学、民俗行事などを調べ、親しんでおいた方がいいと思っている。一方で作句上固定観念に捕らわれてしまう弊害がある、という人もいるが……。 この3月末に結社の金沢文庫吟行会がある。幹事から、清記作業をしている幕間つなぎに私に何か喋れと言われている。それで改めて源家三代の系図を抜き書きして、各々の末路を辿ってみた。詳細不明者もいるが、私の知る限り、頼朝の兄弟から、その孫までの男子の係累、20名弱の中で、天寿を全うしたと思われるのは、何と唯一人であった。その人物は、浮気性の頼朝の庶子で、嫉妬深い北条政子に殺害されることを恐れて京都で僧になり、後に高野山に入った貞暁享年46六歳。吟行の前にこんなことを調べて頭の体操をし、意識を高めるのも、私の作句法である |

| |

| 端午の節句に供される柏餅。空気が乾燥しているためか、皿に置いた柏の葉が剝がれてこわばっていく。こんな風景は誰もが目にしていることだ。先生は書き物をしていたのか句を作っていたのか、目を皿に戻して、おや、まだ手をつけていなかった筈なのだが……と首を捻る。そんな様子が偲ばれる。桜餅や椿餅では葉がひらくことはなく、柏餅ならではの表現である。さて先生は小豆餡と味噌餡と、どちらが好きであったのか……。 (平成13年作『山海抄』所収) |

| 普通の作り方であれば、「明日蒔くための花の種」とかのように作者を主人公にして詠むのであろう。ところがこの句「明日は明日は」と言う主人公は、どうやら花の種のようである。種袋を振ると「早く蒔いてください、春ですよ。」と催促しているように思えたのだ。「明日は明日は」というリフレインが効いている。自在の発想。 |

| 普通の作り方であれば、「明日蒔くための花の種」とかのように作者を主人公にして詠むのであろう。ところがこの句「明日は明日は」と言う主人公は、どうやら花の種のようである。種袋を振ると「早く蒔いてください、春ですよ。」と催促しているように思えたのだ。「明日は明日は」というリフレインが効いている。自在の発想。 |

| 千手観音とは千の慈手、慈眼を備えてあまねく衆生を救済するという。仏像の手には様々な道具類が載せられている。この句では、この瞬間は、千本の手全部が「春」をあやつるために使われている、というのである。豊かな想像力である。千手・観音を「もて」で割った面白さ。 |

| 春の喜びが身体一杯に表現されている句である。寒い時期は俯き加減に小走りに歩いているものだ。春は、といえば街路樹の芽吹きや、綿雲などを見上げ、胸を張って悠然と信号を渡る。そういう、季節による人の行動を具体的に捉えているのである。「春の歩幅」という表現は発見だ。 |

| 奈良、秋篠寺の伎芸天であろう。細見綾子が〈女身仏春剝落のつづきをり〉と詠んだあの伎芸天か。同時期の綾子に〈秋篠へ夕畦焼の火に追はれ〉〈雪止んで日ざしを給ふ伎芸天〉がある。その折も春の雪があったようだ。さて掲出句、「深まなざし」に抒情が濃い。壁面のやや高い位置にいるこの仏像の特徴をよく捉えているようだ。雪明りが窓から差し込んでいるのであろう。 |

| 何やらかわいそうな名前が付いてしまったこの花だが、よく見れば実に美しい。群落になっている風景は星空が地に降りたようでもある。そんな様子を「瞬く」と見たのである。星は自力では光を発しないが、犬ふぐりは自ずから光を発していると見たのである。雑草の生命力を捉えて出色。 |

| 肌寒いとはいえ鳥の動きは俊敏に。微妙な季感を捉えた。 |

| 空想的な季語を「餌つつく」と具体化した巧みさ。 |

| 待春の情がよく出ている。そこはかとないユーモアも。 |

| 腰高な雛なのであろう。その不安定さを詠み取った。 |

| 地震、火災、戦禍----。一つの城にも底冷する歴史が。 |

| 今日的な子供の生活を詠み取った。季節の動きは不変。 |

| 信州柏原の俳諧寺。雪解雫は一茶への鎮魂の音楽か。 |

| 池に沈める賽銭か。沈み具合に春到来を感じ取った。 |

| 流し雛が次のせせらぎに乗る。まだ列を崩していない。 |

| 綿入とは確かにこんな感じ。ユーモア精神がいい。 |

| 絵踏の記録帳なのであろうか。「風の音」に悲話が----。 |

| 最近の菠薐草は柔かい。「一渦」の把握が的確だ。 |

| この「ももいろ」は塩漬の桜の花か。春は間近に。 |

| 幼子の悴んだ手を母の手が包む。温かな句だ |

伊藤伊那男

| 伊豆半島に定住した作者。農作業に励んでいるという。それだけに季節の変化には特に敏感なのであろう。枯れ藪の蕾が一雨ごとに育ち微妙な違いを見せるのである。地味な作風だが、まさに地に足の着いた、安定感のある句だ。最近流行の人事句とは一線を画した、覚悟を感じさせる。子規の〈あたゝかな雨がふるなり枯葎〉を想起する。 |

| 〈雀の子そこのけそこのけ御馬がとおる 一茶〉を踏まえた本歌取りの句である。俳句にはこうした作り方をする楽しみもある。雀の子ではあまりにも近すぎるので、季節を違えて「寒雀」にしたところがミソ。「一茶の目もて」の導入も技のあるところだ。 |

| 作者は東京で育ったと聞くが、ルーツは愛媛県。三百年ほど続く過去帖があるという父祖の地が、この頃気になるという。彼岸に帰郷し、墓や屋敷の手入れをし、縁戚と話せば、たちまちに伊予の訛になっている自分に気付くのだ。故里を離れてしまった私には胸に響く句だ。 |

| 主に長崎などで行われた「絵踏」。春の行事であったという。踏まれて摩滅した絵踏板なども残っている。この句は遠藤周作の小説『沈黙』の題材を交えているのかもしれないが、それは忘れてもいい。キリストもマリアも踏まれても踏まれても無言。一歩深く季語に踏み込んだ句。 |

| 動きの鈍い季節であるだけに寒鮒釣は難しいという。寒い中じっと水面と指先に精神を集中しているのであるから大変。私はやりたくないな。この句終日座り続けて、釣果は、というと、当りが一つだけだったという。しかし句からは、その当りを得ただけで満足の感があり、そこがいい。 |

| 私も孫の小学校受験の結果発表を見に行ったことがあるが、気持ちは千々乱れるものだ。この句、受験に赴く孫を送る作者がもう何も言う事はなく、握手に万感の思いを籠めるのである。孫も無言で握り返す。家族の機微と絆。 |

| どんな句を作っても勝手なのだが、私はこのような句は誰が作ってもいい、とは思わない。気仙沼の生家を失った人の句であるだけに得心がいくのだ。俳句は一人歩きしていくものというが、本当にそうだろうか。作者の名前が前書きだと私は思う。「いのちのうた」であるからには------。 |

| 何とも構図の美しい句である。若草山の山焼を背景にしているのかもしれないし、薬師寺あたりの畦焼かもしれない。甍の間から野を走る炎がちらつく。古色の伽藍の間に覗く野火とは何とも壮麗である。「あはひ」は「間」なのだが、この措辞の使い方が実に的確である。品格の高さ。 |

| さんざん詠まれてきた季語だが、まだまだ詠まれていない発見があるのだなと思う。いくつか買ってきた鶯餅、途中で傾いたのかもしれない。そっと剝がすのだが破れて餡が覗いてしまう。一物仕立で、鶯餅のやわらかさや重量感をしっかりと 捉えているのである。 |

| 家の中に置いた植木鉢の中も啓蟄を迎えたという。「啓蟄」ひらの季語は「仲春の月、蟄虫みな動き、戸を啓きて始めて出づ」からきている。現実に虫が出てくると詠んでもいいし、その頃の季感として詠んでもよい。この句も両方に読み取れるところが味わいだ。植木鉢の啓蟄は類例がない。 |

| くつろいでいた犬が、網を解かれた途端に猟犬としての顔と動きに変貌したという。「一気に」の措辞で、一匹の犬の挙動の激変を摑んだところが見事である。 |

その他印象深かった句を次に

| マスクという季語をよく観察した一物仕立の句である。喋っている唇の動きに合わせてマスクももぞもぞと動くのだが、それを「言の葉のかたち」と詩に昇華したのである。同時出す句の〈いつぱいに蜜柑の薫定期船〉〈くつきりと山のかたちに山を焼く〉なども、難しい言葉を一切使わず瑣末にこだわらず、伸び伸びと詠んでいるところがいい。 |

| 子育て中の作者であるだけに実感の籠った句だ。だんだん知恵の付いてきた子供は、いつもと違って母親を客人扱いして、ままごとの席に呼ぶ。母も「お邪魔します」などと言って加わるのだ。「春を待つ」の季語の斡旋が的確で、親子の明るさ、子育ての喜びが溢れている。おおらかな作風で、読み手をも幸せな気持にさせてくれる句だ。 |

| 寒さが三日続くと次の四日は暖かいという気象現象で、冬の季語。一歩下って二歩進むという感じの待春の心である。句は会釈を受けて、それよりも大きな会釈を返したという。これも三寒四温に合わせて強弱のコントラストを組み合わせて、さりげない技を見せた句である。同時出句の〈勾玉を預け古墳の山眠る〉も「預け」の措辞が見事。 |

| 都会生活の一断面が詠み取られた句だ。床の間のない部屋なので、本棚の一部を片つけて福寿草の鉢を飾る。こうした日常生活の中の小さな喜びを詠み取るのが俳句の一方法。同時出句の〈歳時記に具足餅とて供へけり〉は歳時記 を甲冑に見立てた、俳句に対する作者の思い。〈秒針の刻刻刻と雪の宿〉も音と文字の組合せの妙。 |

| 天真爛漫な句である。私など、さんざん俳句を作ってきたが、そもそもポップコーンを題材に句を作ろうと思ったことがない。私からみたら無味乾燥とも思える素材でこういう奔放な句になるところが面白い。「てんでに弾け」に人間世界の暗喩のようなものが感じられるのだ。 |

| 最近ますます涙もろくなった私は、こういう句を見るともう涙腺が緩んでしまうのである。親子の絆はこういうところにあるのだなと思う。無償の愛ということであろうか、母の愛は永遠です。「まづ」がいいのだ。 |

| 「スケートす」と動詞化した句は初めて目にしたように思う。そこもユニークだが、「大空の端をつかみて」の措辞がスケートとぴったり合っているのである。初心者のスケートはおおむね腰が定まらず、摑むもののないまま転倒する。その様子が如実。「大空の端」の把握がいい。 |

| うーん、よく物を見ている句だなと思う。古くなったためか、雪の重みか、障子戸に歪みが出て、隙間ができる。そこから冷たい風が入るので、さんざん動かしてみるが、どうしても駄目。そんな作者の苦闘振りが、読み手側から見ると面白いのである。一所懸命な動作の呼ぶ笑い。 |

| 瑞々しい若さの発露のある句だ。郵便受けには何が入っていたのか?合格通知か、恋人から、あるいは父母からの手紙か……読み手の体験から様々な想像を呼ぶ句である。 「春来たる」に季節の春と、幸せの時という二重の意味が籠っているのだ。「冬来たる」という天邪鬼もいそうだ。 |

| 以前信州の友人が鹿肉を送ってきたときのことを思い出した。まさにこのようであった。肉屋から送ってきたのではなく猟友会のメンバーの素人仕事であるのか、その粗雑さに熊撃ちの臨場感が伝わってくるのである。 |

| 銀漢の時代⑥ 新しく始めた会社の大株主である不動産会社は、社長以下運動好きが多く、社長はトライアスロンもやるし、スキーの名手でもあった。そんなわけで転職直後から山梨県白根町の桃源郷マラソンやスキーツアーに誘われた。私は生来運動というものが大嫌いであったが、親会社との融和を計ることも必要かと思い参加した。桃源郷マラソンは十キロメートルを選んだが、それでも心臓が飛び出るかと思うほどであった。スキーは富良野、奥志賀、安比などに行ったが、祇園、柳橋のお姐さんも連れていくという豪華な旅であった。或る時は新日鉄釜石のラグビーで活躍した森さんも来て一緒に遊んだ。森さんは座談の名手で、寝惚けてトイレと間違えて冷蔵庫の下の野菜収納庫を引き出して坐り込み、翌朝夫人に叱りとばされたなどという話は抱腹絶倒であった。 その後親しくなった親会社の先輩から登山に誘われ、次第に嵌っていった。その会の登山は月に二回あり、金曜日の夜十二時頃新宿駅西口に集まり、乗用車を交替で運転して山麓へ行く。早く着けば仮眠ができるが、夜明けと共に登攀し、下山後近くの温泉に浸り、その日の内に帰宅し、日曜日はごく普通に過ごす。日程上、山頂にタッチしてすぐ下山というようなハードな登山もあり、何も思い出せないような山もある。 夏は南アルプスや東北の山々を何日かかけて縦走もした。東京近郊の丹沢などは脚力をつけるために一人でもよく登った。銀漢亭を開くまでの十数年間で、数えてみると百七十回位の登山記録が残っている。深田久弥の『日本百名山』も七十位を踏破している筈である。ただし体育会系のような登山グループだったので道々俳句などを作っている余裕はない。山岳俳人の岡田日郎先生(「山火」主宰)からは「伊那男さん、俳句が残っていなかったら、その山には登ったことにはならないのだよ」と諭されたものだ。 或る時「春耕」の先輩で、登山誌「岳人」の編集長も経験している山岳俳人の山田春生さんに誘われて、二人で北アルプスの唐松岳、五竜岳を目指したことがある。唐松山荘で暴風雨となり、丸一日停滞することとなった。暇を持て余した春生さんが、「では句会をしよう」と言う。「えっ、句会?だって二人しかいないじゃないですか」と言ってみたが、氏はもう句帳を開いているのである。標高三千メートルに近い、逃げ場のない山小屋で、十句出しの句会を結局三回やったのである。作者は瞬時に解ってしまうのだが……。 『銀漢』を繙いてみると、登山絡みの俳句は十句にも満たない。あれだけ登ったのに……。 |

!

!

1月 1月19日(土) 青山梅窓院、妻の墓参り。十四時、「纏句会」。今回は太田うさぎ、天野小石さんの女性二名をゲスト。蕪と蟹のあんかけ、寒鰤の飴煮(兼題)、くえの野菜煮、握り。酒は「開運」。あとゲストを囲み「イタリア」でワイン、ピザなど。 昼から成城、桃子の家。妻、光代の八回忌(明日が忌日)を気楽な食事会で。義妹の五日市夫妻を呼ぶ。愛媛より河豚取寄せる。孫達があっという間に河豚刺二皿を平らげるのに驚き。一皿は隠す。 1月22日(火) ひまわり館「萩句会」に選句。店、対馬さんはじめ「天為」の方々。麒麟君、明日入籍にて今日が独身最後の夜と。終って、対馬,小石、敦子さんと近所の店。 1月23日(水) 「銀漢」三月号の選句続く。店「月の匣」の水内慶太主宰一派。赤羽良剛さん四人。真砂年さん。志峯さんシャンパン。有史さんシャンパン。あと洋酔、展枝、敦子、堀切さん……餃子屋。  1月25日(金) 1月25日(金)「金星句会」。杉阪大和さんの古稀祝いの会をしたいとて谷岡、堀切が杉阪さんと親しい俳人から祝いの句を集めてアルバムを作り贈る。何と70句。〈こきと首回せば飛騨の凍てゆるぶ〉ケーキ、シャンパン。他結社の方も駆けつけてくれる。 1月26日(土) 十三時より、全国家電会館にて「銀漢年次総会」。90人。15時、湯島天神にてお祓いを受けて新年会。賑やか。終って30人程が「銀漢亭」に来て歓談。22時過まで。  1月28日(月) 1月28日(月)夜の内に雪が降る。2月号発行日。店「湯島句会」。出句百数人、出席36人。ニューヨークの中川手鞠、奈良の和田桃さん参加。 1月30日(水) 3月号原稿執筆終了。「春耕新年俳句大会」募集句の選句。選評。約千句あり。洋酔さんに送る。店「雛句会」7人。この会もだんだん賑やかに。  1月31日(木) 1月31日(木)日本郵船より問合せの回答あり。叔父、やはり浅間丸に三等運転士として乗船し沈没と。「天為俳句会」の方々、発行所句会のあと七人。池田のりをさん朽木さん海外勤務の話……宗教の話など。閑散。 2月  2月1日(金) 2月1日(金)福住家政婦紹介所、今日から中根さん。店、塩釜から照井翠さん。三カ月に一度の「白熱句会」。水内慶太、藤田直子、檜山哲彦さん。今回より「秋」主宰佐怒賀正美さん参加。(井上弘美、小暮陶句郎、小山徳夫さん休み)、居合わせた山田真砂年、照井翠さんにも選句に加わってもらう。 2月2日(土) 九時、整体。骨が軋むほど効く!散髪、買物。隣駅、高井戸「美しの湯」に半日身体をほぐす。  2月4日(月) 2月4日(月)発行所「かささぎ」勉強会。日野草城と。あと12人店。皆川丈人さん盤水先生の句集10数冊届けて下さる。 2月5日(火) 「雲の峰」の岡田万壽美さんより実家で作っているという苺到来。元気な声を聞かせてくれる。発行所にて事業部、新年会の反省会。客少なし。松山、坪井、谷岡さんなど仲間内だけ。そこへ櫂未知子、高柳克弘、神野沙希さん来て賑やかに。  2月6日(水) 2月6日(水)天気予報通り雪。久々カーテン開けて午前中雪を見て過す。発行所「きさらぎ」句会あと6人。「宙」句会あと七人。岐阜から出張で来京の堀江美州さんも参加。店の一つ隣に昨年1月中旬開店の飲食店、数日前からもう閉店。この町の商売は厳しい! 2月7日(木) 発行所「十六夜句会」あと六人店。蔵さん、宗一郎さん。「月の匣」水内、加茂、小山、水香さんなど。  2月8日(金) 2月8日(金)午前中3月号の校正。発行所最終校正、編集会議。あと「大倉句会」終って11人店。K建設の米沢氏、久々来店。ついつい私も加わって3人で「白州」ほぼ一本空ける。本阿弥書店新年パーティーのあと、鳥居真里子、広渡敬雄、初子、松尾隆信、玲奈、清隆さんなどなど寄ってくれる。久々繁忙。 2月9日(土) 10時、運営委員会。2日酔。13時、「銀漢本部句会」50人。あと水道橋近くの中華料理店20人。2日酔のまま。  2月11日(月) 2月11日(月)平成俳壇選句稿送る。桃子、杏子と多摩の兄の家へ。昼食、鰻丼、刺身など馳走になる。自作のからすみ喜んでくれる。夕方、堀ノ内駅近くの蕎麦屋「一澤」でも馳走になる。 2月12日(火) 買出しの荷が重い。選句をしていてついつい6駅程乗り過し戻る。「火の会」7人。今回から冬眞さん参加。「天為」編集部。一平、清人さんの気仙沼大島出身の方々。夜、雪となる。  2月13日(水) 2月13日(水)11時半、「咸享酒家」。「梶の葉句会」の多田美記さん第2回銀漢賞受賞のお祝いの昼食会に招いていただく。仕込みのあと発行所。「梶の葉句会」の選句へ。店「ほかい人ー井月」の映画監督北村皆雄氏。氏は伊那北高校の先輩。その同期の井ノ口氏、NHKOBの某氏、後輩の馬場氏(岩波書店)、相子智恵、西村麒麟、三重子さんなど。井月つながりの方々の会。別に伊那北同期の加藤、大野田君(高遠句会)。阪西敦子さんパリから戻ったその足で。  2月14日(木) 2月14日(木)麻里伊さん。小島健さん久々。福永新祇、伊藤庄平さん。屋内松山さんは以前の部下と。あと松山さん等と餃子屋。伊勢神宮の機関誌「瑞垣」に桜の七句送る。宮澤の写真と二頁のコラボ。 2月15日(金) 「野村句会」あと四人。橋本有史、芥ゆかり(天為)、阪西敦子(ホトトギス)の誕生会。小川洋(天為)さんが秋田のきりたんぽ鍋十五人分手配。小野寺清人さんが大量の馬刀貝、例のイカ焼で皆大喜び。シャンパンもポンポン!ざっと二十数名か。そこへ久々、居酒屋放浪記の吉田類さん、歌人の俵万智さんが(今、石垣島在住)。鳥居真里子(門)、川柳のやすみりえさんなど……。賑やか!  2月16日(土) 2月16日(土)「纏句会」私の句10句開く。会として久々と。ただ…残る句があったかというと……?題の青柳とあさつきのぬた。鰆の照焼。ヤリイカ煮。酒は「東光」。あと握り。有便堂にて色紙、たとうなど買って渋谷。「福ちゃん」に寄り、まぐろ刺、うに、ふぐのつみれ汁で浅酌。どうしても一軒で終わらない私……。  2月17日(日) 2月17日(日)高幡不動尊にて「春耕新年俳句大会」。快晴。盤水先生のお墓参り。参加者百三十名程の盛会。下北の畑中とほる、佐渡の山城やえ、佐野の島田ヤスさんなど久々。会えて嬉しい。ヤスさんから手製のしもつかれなどの土産いただく。あと増田屋の二階て二次会。「雲の峰」の朝妻力さん一派……。 2月18日(月) 山崎祐子さん仕事仲間と。高校同期の大住光汪、浜君。「天為」の編集部。あと |