HOME 句会案内 バックナンバー

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

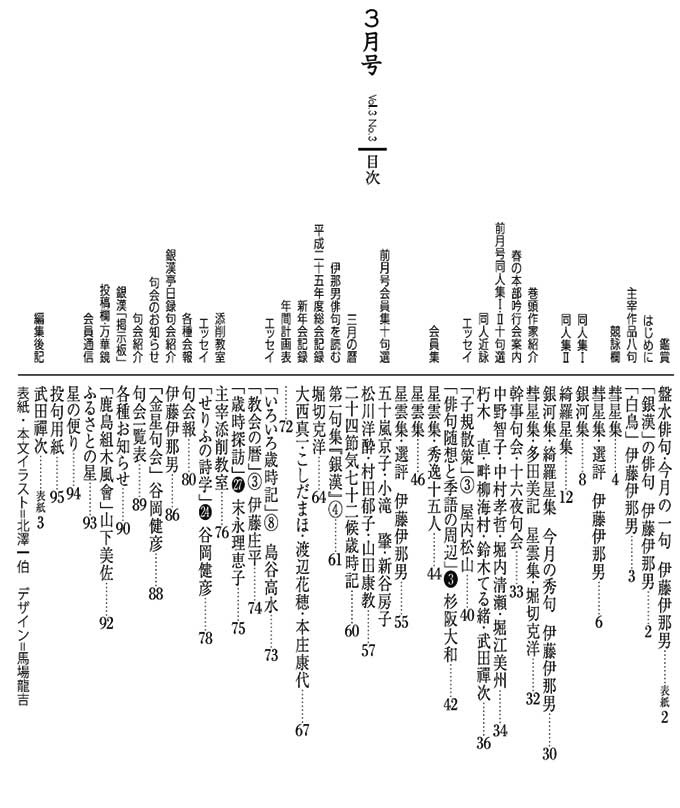

![]() 3月号 2013年

3月号 2013年

| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀河集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 平成二十五年銀漢俳句会年次総会並びに新年会記録 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 伊那男・俳句を読む 銀漢の絵はがき 掲示板 銀漢日録 今月の写真 |

伊藤伊那男作品 白鳥 伊藤伊那男

白鳥の白炎として降り立てり 掃き癖の箒を直す事始 空耳のやうに時雨の過りけり このままに逝くのもよしと炬燵婆 かたちだけ吹きていただく冬至粥 熱血といへど焼芋ほどのもの 笹鳴の舌打ちほどを入鹿塚 寒鯉をつぶして父の待つ信濃    今月の目次  銀漢俳句会・3月号   銀漢の俳句伊藤伊那男

|

| 「浅間丸」 年末に恒例の銀漢横浜吟行会があった。もう5、6年続いている行事で35人が桜木町駅に集合した。今回は冷たい雨の中、旧三菱造船所のドックヤードを見て、赤レンガ倉庫のレストランでくつろいだ。雨の上がる頃、日本郵船歴史博物館に寄った。まずスライド写真を使った説明を受けたのだが、その中に戦前の豪華客船「浅間丸」のことが語られていた。「浅間丸……浅間丸……?」……ああっ……思わず声を上げるところであった。父は戦争のことをほとんど語らなかったので母から聞いたのだと思う。父に優秀な弟がいて東京商船大学を金時計組(?)で卒業したという。ところが最初の航海でフィリッピン沖で沈没と。その船の名が浅間丸という名前だったというぼんやりとした記憶が残っているのだ。父に実家は貧乏だったので、苦学して医者になっていた父が学資を出して勉強させたという。卒業時に叔父は母に「お兄さんのお陰で大学に行けました。いつか船長になって必ず恩返しをします」と言ったそうだ。 逸る心で客船コーナーに行くと、何と浅間丸の模型があるではないか。売店には六枚組の絵葉書もあった。昭和19年マニラ沖にて沈没とある。鳥肌の立つ思いで、しばらくは胸の動悸が治まらなかった。 そのあと横浜港の氷川丸を見学したのだが気もそぞろで、会ったことのない叔父や父、祖父への思いが去来していた。氷川丸の甲板のベンチで寒風に当りながら気を取り直して作句に入り、次の句ができた。 絹の道ここより海へ冬鷗

この句は中華街へ移ってからの句会で高得点を得た。思えば父の実家は伊那谷も奥の養蚕農家であった。信州から遠々と続く絹輸出の終着駅は先ほど食事をした赤レンガ倉庫である。そこから先は海。若き叔父はそれに続く南の海に、最初の航海で散ったのだ。全く意識せずに使った季語の「冬鷗」は叔父の化身であったのかもしれない。一枚だけ写真を見たことがあるが、それは制服姿だった――軍服かと思っていたのだが、船員服であったのかもしれない。その顔は父に似ていたが、ということは私にも似た顔であったのだ。家に帰ってもう一人の叔父に書き残しておいて貰った係累の忌日表を開いてみた。叔父のことについては「昭和19年11月1日没。航海院章勲義烈清居士 享年23歳」――とあった。 |

| ボルガは先生の行きつけの酒場で、新宿駅西口にある。店主高島茂さんは現代俳句協会賞も取っている俳人であった。先生が石川桂郎、沢木欣一に会ったのもこの店であり、先生の人脈の多くはこの店で培われていたようである。私も先生とお会いするときは、ほとんどの場合、この店であった。入口近くが先生の好きな席で、多くの客が先生に挨拶をする。「やあ○○さん、元気?」と応える先生。句の「馴染客」は先生自身に違いあるまい。 (平成4年作『暁紅』所収) |

| 柏の葉は枯れてもなかなか落ちない。葉も大きいので風にさらされて葉音を立てる。木の大きさや、風の強弱で微妙にその音にも変化があり、そこをうまく捉えられるかどうかが決め手となる。掲出句は目が翳るとともに音が嵩張ってきたという。風の強弱ではなく、光の強弱も絡めてきたところが味わいである。葉音の大きさを「かさばる」と捉えたのも技倆で、冬柏の葉の有様を鮮明に描出している。 |

| 「竹馬」や「押しくら饅頭」が冬の季語だというのは何となく理解できるが、「綾取」「縄飛」もそうだと言うと、うーむ------。まあ、先人の培ってきた決め事として覚えよ、う。女の子達が炬燵で、また縁側の日溜りで毛糸の輪を操って、川、橋、梯子などを作り、それを交互に手渡したりする。男子には苦手な遊びだ。最後は箒になって終った、という。掃除につながる箒で締めたところが味わいだ。 |

| 納得のいく句である。柊は葉の脇に小粒な白い花をつけるが目立たない。あの棘ばった堅い葉が鉄壁となり、花を隠している感じである。いつも通る柊の垣根だが、通り過ぎてから、何かいつもと違う気配を感じたのだ。この「香りは?」と振り返ると満開の柊の花。季語の本意を摑んだ。 |

| 転轍機とは「鉄道線路の分岐する箇所につけ、これを切り換えて車両を他の線路に導く装置」。年の変り目のまさにその時に転轍機が作動して年を繋いだというのだ。〈去年今年貫く棒の如きもの 高浜虚子〉の本歌取りともいえ る、高度な仕掛けのある句だ。(作者名を聞いて、なるほど小説家を目指したことがあるというこの人のあの、したり顔が目に浮かぶ) |

| この仕種には笑ってしまうな。湯豆腐の熱い塊をうっかり呑み込んでしまった作者が目を白黒させている。喉を通り過ぎる様子を「あたふたと過ぐ」というのだが、実はあたふたとしているのは湯豆腐ではなく、作者なのだ。それなのに、湯豆腐に押しつけてしまった飛躍が俳諧味ということであろう。本当は違うのだが、読み手はそのトリックに矛盾を感じないのである。 |

| 私事だが「一卵性親子」と言われたほど父と似ていた。今も自分の仕種にふと父を思う。この句、好みまで似ているか。齢を重ねると共に漢方好きに----。漢方薬が効いた。 |

| 「いのち丸ごと」がうまい!身体だけでなく心まで。 |

| 墨田川にぶつかって戻る。やや類想感はあるが、いい。 |

| 嚢中のものは所持金ではあるまい。心の重さである。 |

| 母への深い思い遣り、家族の温かさ。「皆」がいい。 |

| 「かりかり」の擬音が効果を出した。「鳴く」が技。 |

| 雪女が溜息をつくたびに闇を深めてゆく。幻想的な仕立て。 |

| こういう現象がある。「強霜」の本意を確と摑んだ。 |

| 上五中七まではあるかもしれぬが、息白くでうっちゃり。 |

| おでん屋とガード下は----。が「湯気を揺さぶる」はいい。 |

| これは類型がない。「もう馴れて」の発想を褒めたい。 |

| うまい!信州に入る鰤。「雲の滞る」に籠る風土性と抒情。 |

| 「引き上げて待つ」が実感。秩父夜祭を深耕した。 |

| 「引き上げて待つ」が実感。秩父夜祭を深耕した。海を傾ける、は類想感があるが、玄海で臨場感を出した。 |

| こういう年用意もあったか!スケールの大きな意外性。 |

| よく物を見ている句だ。今まで気付かずにいたのだが、木々の葉が落ちたあとの庭を見ると樹木に巻き付いている枯蔓を見付けた。あれ、どこから来た蔓であろうか、とその先を目で追って思わぬ長さに驚く。日常の中の発見。 |

| 「遊びせむとや生れけむ」という歌があったが、人生には遊びが必要だ。釣れない釣りを一日やっている人。その釣りを飽きもせず見ている人----何とも贅沢な時間で羨ましい。これが次の活力を産むのだ。俳諧味溢れる句だ。 |

| 大切な方を失ったのであろう。いつもの年なら心弾むクリスマスツリーの灯も、今は心に刺さるようだという。その明かりの点滅を「ちかちか刺さる」と詠んだところに悲しみの深さが思われる。紛れなく心情の伝わる句だ。a |

| 古典に題材を取って現代風景へ持ち込んで成功した句だ。この知的な遊び心が楽しい。『伊勢物語』に〈名にし負はばいざ言問はむ都鳥わが思ふ人はありやなしやと〉がある。一昔前の新聞に尋ね人欄があったことを思い出す。「洋帰れ全て許す 父」とか。都鳥はカモメ科ユリカモメ。 |

| 読み過してしまいそうな句だが「いつよりか古寺と言はれて」の措辞に振り返った。そうだ、お寺も最初は出来たて。歳月が古色を深めていくのだが、さて何年経ったら「古寺」と認定されるのか----意表を突かれた面白い句だ。「冬紅葉」・に繫げる「----て」が生きた珍しい例。 |

| 何ともほほえましい句である。「夫唱婦随」という言葉があるが、反対の「婦唱夫随」。妻が寝ちゃうんなら面白くないし自分も----と。何だか馬鹿馬鹿しい位面白い。 |

| 私の子供の頃は正月には、竹馬、双六、福笑い、歌留多取り、羽子板などを楽しんだ。子供の時代は雑誌の付録などに双六や福笑いなどがあったが、孫の時代の今は皆無!違う娯楽が沢山あるのだからやむを得ないが淋しい。年末に大石悦子さんから「京名所双六」を貰い、女性句会に出したら楽しんでいたが、羽子板の音は久しく聞いていない。 |

| 確かに確かに、奈良の郊外などはいつ行っても遺跡の発掘をしている。何年か前に見た状態とほとんど変化のないような感じで不思議に思うこともある。もちろん地表の一ミリ程を削っていく慎重な作業である。これを「悠久」と詠み取ったのが俳味である。時間はかかるが決して悠久ではないところに俳味の鍵がある。大袈裟に言い切った味。 |

| 気温を一番敏感に感じ取るのは耳と鼻。外気にさらされているので当り前なのだが、堂々と言い切ったところがいい。だが、そう単純ではなく「冬に入る」は時候の季語。耳や鼻という身体の一部が「冬に入る」ということはないのだが、無理なく錯覚させてしまうところに技があるのだ。 |

| 「歩幅大きく」がうまいと思う。そして「使ひきる」も。普通なら「歩幅大きく町の中」などと取り合わせの句にするところだが、「使いきる」としたことで「数へ日」を使いきるのであるから一物仕立てに持ち込んだのである。一年の最後の数日の慌しさを見事に詠みきった。sasa |

| 原句は〈冬柳垂直に落つ影の束〉であった。地味だけれど、感性の研ぎ澄まされた見事な写生句である。葉を落した柳の影を「垂直に落つ」と把握した感覚の鋭さを褒めたい。ただしあとから気付いたのだが、原句の場合は三段切れになりそうだ。「落つる」とすれば下五に繫がるが、字余りになる。それで添削たのだが、もう少しよい方法があるかもしれない。一考を期待する。 |

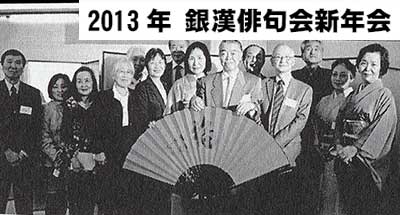

| 第1部 年次総会 (於:全国家電会館講堂) 堀切克洋記 銀漢俳句会が発足して3回目の年次総会は、東京・湯島の全国家電会館講堂にて行われた。総会当日は、昨年の雨模様とは打って変わって、四温晴とも言うべき快晴。会場には、全国各地から90名を超える会員が集まった。  (1)主宰挨拶 (1)主宰挨拶冒頭、伊藤伊那男主宰は「銀漢」創刊号に寄せた「創刊の辞」について触れ、「真摯に先達の努力に学び研鑽する、自分を生かしてくれる天然自然に感謝することが俳句の出発点である」と、初心に返りつつ、今年も「全員参加型」の俳句結社を目指していく決意を述べた。 そして、創刊から2年のあいだにページ数や句会数が「倍増」していることは、結社「銀漢」の勢いの証左であるが、この背景には低価格で充実した紙面作りをしている編集部、刺激的な企画を運営している事業部などの尽力がある。今年は、同人、会員の出句者数を創刊号から比べて「倍増」させることがひとつの目標となろうと抱負を語った。 伊那男主宰は、本年1月号に寄せた、「『銀漢」3年目なれば』の前書きで〈双六のここを先途と箱根越え 伊藤伊那男〉という句にも触れて、結社のさらなる前進の構想をユーモアたっぷりに、〈双六の三島に三日居続ける〉と語った。だが、この句はおそらく編集長の手によってボツにされるだろうと残念そうに、主宰は次のように挨拶を締めくくった――「三島には目をつぶって素通りして、都への道を急ぐことにしよう!」と。  (2)部会報告 (2)部会報告主宰挨拶に続いて、各担当部門(編集部、事業部、句会指導部、システム管理部、企画部、経理部)の責任者からの年間報告および今年の計画が発表された。 まず、編集部の武田禪次編集長は、主宰挨拶を受けて、投句者数二〇〇名という具体的な目標を設定して、さらなるページ数の増加および紙面の充実を掲げた。 事業部の谷岡健彦氏からは、御嶽山鍛練句会(6月)、伊那谷一泊吟行会(九月)、群馬一泊吟行会(11月)といったイベントの予定が告知された。 句会指導部の杉阪大和氏からは、①底辺の拡大、②俳句のレベルアップという大目標が示された。①については、各句会や地域の特性を活かして、それぞれの積極的な努力が必要。②については、写生を基礎に据えた句づくりを目指すことが重要。「自己主張」と「自己表現」は異なることに注意してほしい、という氏の言葉が印象的に残った。 企画部の小野寺清人氏は、銀漢亭で開催されている年三度の超結社句会「OH! 花見句会」(4月)、「OH! 納涼句会」(七月)、「OH! つごもり句会」(12月)への積極的な参加を呼びかけた。今年は各句会の責任者を通じて広報に努めるとのこと。また、句会指導部と協力して、さらなる会員獲得を目指すという目標を掲げた。 システム管理部の三代川次郎氏は欠席のため、谷岡氏が代わりに報告した。ホームページは毎月、三代川氏と佐々木終吉氏の手によって、俳誌郵送の時期に更新が行われている。また現在、ウェブ句会なども検討されていることが明かされた。 経理部の飯田眞理子氏からは、平成24年収支に関する詳細な報告および25年の予算が示され、監事の屋内松山氏からは適切な会計処理が行われていることが報告された。  (3)銀漢賞発表・表彰 (3)銀漢賞発表・表彰第2回「銀漢賞」の選考経過については、杉阪大和氏より報告された。合計65編(同人38編、会員27編)の応募があり、1ヶ月半の選考を経た結果、多田美記氏の「山の花まつり」に対する授賞が決定した。また、最終選考に残った六編の作品のなかから、唐沢静男氏の「土に淫す」、飯田眞理子氏の「白鳥引く」が佳作として選ばれた。なお、会員による応募作は最終選考に残らなかったため、新人賞は該当者なしとされた。詳細な経過および選評等については、本誌二月号をご 参照いただきたい。 (4)新同人の紹介 本誌1月号において発表されたように、平成25年から11名の会員が新しく同人として迎えられた。最前列に座った新同人は、屋内松山氏によって1人ずつ紹介され、会場からはその都度、祝福の拍手が送られた。 (5)句会紹介 各句会の幹事が、句会の方針や特徴を紹介した。初心者向けの句会から、ベテラン中心の句会まで、形態はさまざまである。各々の目的に応じて、句会を選んで積極的に参加することが重要なことだろう。また、今後は句会のさらなる増加も期待される。 (6)新年俳句大会 本年の新年俳句大会は、畔柳海村氏および島谷高水氏が中心となって取りまとめられ、昨年を大きく上回る700以上の句が集まった。そのなかから主宰および主宰指名の15名の選者が選んだ句が、海村氏および飯田眞理子氏によって披講された。特選句および高得点句は以下の通りとなった。 |

| 第2部 新年会(於:湯島天満宮)大西真一・こしだまほ・渡辺花穂・本庄康代記 あでやかな着物姿で埋まった湯島天神参集殿での銀漢俳句会新年会は、川島秋葉男副編集長の「ワイルドだぜ〜!」の、ど派手なパフォーマンスで開会。伊藤伊那男主宰の愉しいご挨拶に引き続き、屋内松山さんの乾杯の音頭で本格的な宴の始まりです。 歓談を挟みつつ、新年俳句大会入賞者表彰、出席者スピーチと進みますが、中でも遠方からご参加された北九州の藤井綋一さん、岐阜の堀江美州さん、仙台の小田島渚さんたちのご挨拶には、会場の皆さんも深く聞き入っておられました。 新年俳句大会の表彰では、次々に豪華賞品が贈呈されました。(禪次さん不在のため)第2位の得点をあげた島織布さんには、秋葉男さんからの面白可笑しいインタビューが。会場は大きな笑いに包まれました。 サプライズで壇上に登られたのは、「銀漢」のデザインを担当されている馬場龍吉さん(平成15年度角川俳句賞受賞者、「蒐」代表)。新年俳句大会の追加選10句を披講され、会場は盛り上がります。 その後、新同人を代表して、杉本アツ子さん、矢作一さん、相田惠子さんのご挨拶と続きます。 銀漢賞受賞の多田美記さんの受賞スピーチは、山形弁を交えながらの、お人柄の出る実に味わい深いものでした。 柴山つぐ子さんのご挨拶では、ご自身の特選句・屋内松山さんの句を評されました。 宴もたけなわ、松川洋酔さんの指揮による銀漢混声合唱団の大合唱は我部敬子さんの美声がリードします。 銀漢名物の「おめでとうございます〜」は、初代“おめでとう男”杉阪大和さんが古稀を迎えて引退。堀切克洋さん他のイントロに不肖・大西が“2代目”を受けさせていただきましたが、大和さんからは「まだまだですね」の手厳しい評。 閉会の辞では、その大和さんの「銀漢3年目を迎え、いよいよ立ち上がっていこうではありませんか!」という力強い言葉で会場は一気に盛り上がり、目出度くお開きとなりました。 多士済々のスタッフの皆さんによる銀漢俳句会新年会は実に愉しいものでした。 閉会後スタッフの皆さんを交えた多くの方が銀漢亭に移動し、宴は深夜まで続いたとのことです。(真一) レポート① 俳句仲間に感謝 「年次総会」並びに「新年会」には、遠方に住む会員も多く出席されました。 「今朝はひどい雪だったので、東京が晴れていてびっくりしました」。そう語るのは群馬県嬬恋村から出席の吉田みどりさん。昨年末に、自宅近くの温泉で柴山つぐ子さんから誘われ、この1月に「銀漢」へ入会したばかりです。新年会でトナカイの被り物をしておどける伊那男主宰の姿に早速魅了された様子で、「三枚目的な要素もあるから良い句ができるのですね」と目を輝かせていました。 仙台市から訪れた小田島渚さんは、同じ宮城県出身の小野寺清人さんの勧めで一年前に入会されました。「銀漢句会」は投句参加のため、他の会員と顔を合わせるのは今回が初めて。初めは緊張気味でしたが、次第に打ち解けたようで、懇親会の挨拶では突然の指名にもかかわらず、お祝いに万葉歌を堂々と吟詠されました。 「名古屋句会」の中村紘子さんは、総会の各句会紹介で、昨年初めて句座を設けられた喜びを報告。自身も他の句会紹介に大いに刺激を受けたとのことで、新たに句会へ入る意欲を見せていました。 北九州市の藤井綋一さんは、昨年に続いて2回目の参加。「萩句会」において句歴は11年になるが、「銀漢」の句に触れて初めて「句に想いをのせる」ことの難しさに気づいたと言い、今後の課題にしたいと仰っていました。 さらに、久しぶりの再会を喜ぶ声も。特に、昨年は闘病中で参加できなかった萩原空木さんのところへは若い会員らが次々と訪れ、アドバイスを受けたり、句への憧れを打ち明けたりしていた。こうした状況に萩原さんは「皆さんに温かい言葉をかけていただき、俳句仲間に感謝です」と筆談で応え目を潤ませていらっしゃいました。(まほ) レポート② 満面の笑顔 遠方から参加の方々の紹介がありました中、仙台から初参加された小田島渚氏がお祝いとして大伴家持の万葉集の一首を朗詠されました。 新しき年の初めの初春の 今日降る雪のいや この歌は、天平宝字3年正月1日の賀歌である。なにやら縁起のよきことがつぎつぎに起こりそうですね。 新年俳句大会の特選句の表彰は、賑やかに行われました。特選句の方には各選者から直筆の短冊が手渡され、受賞者がその場で短冊の句を披露されました。3人の方から特選を受けられた保谷政孝氏は、満面の笑みを湛えての登壇でした。 また、俳句大会最高得点の武田禪次氏には、主宰から著名な秋田のこけしが贈呈されました。どっしりと重い可憐なこけし。主宰はわが子を抱くように愛しみながら渡されました。その抱き方に主宰の温かみを感じました。 新年会でもっとも感動的だったのは、第2回銀漢賞を受賞された多田美記氏のスピーチ。喜びが笑顔にまた体の中から迸り出ていました。作品は、秩父の塚越という小さな集落の山の花祭を詠んだもので、祭では一週前から子供たちが花を用意し、八幡神社から米山薬師堂までこのお花をまきながら登って行くそうです。3年間通い続けて完成した作品とのことでした。「自分の感動を物に懸命に託すことができて嬉しく思っています。迷わずに伊那男先生の元で学びたい」と力強い言葉があり、拍手喝采を受けられました。(花穂) レポート③ 「銀漢賞」突撃インタビュー ――まずは、銀漢賞を受賞した多田美記さんです。受賞を知らされたときのこと、今の率直なお気持ちを聞かせて下さい。 編集長から電話で知らされて……、最初は「忘れている原稿はないかしら」と咄嗟に考えました。正直、今は恐れ多いような気持ちと嬉しい気持ちが交錯しています。 ――今回の作品に関するエピソードや思い出は? 去年の12月9日に主人と一緒に秩父の鉄砲まつりに出掛けたんです。その日はすごく寒くてね。地元の人が外で美味しそうなお肉を焼いていて、「これ、猪肉ですか?」って訊いちゃったの! 冬の季語だし猪肉ってスッと出てきたのね。そしたら、そんなこと訊いてくる人がいないのか(苦笑)、お兄さんがすっかり気を良くして。「お! よくわかりますねぇ~。嬉しいな。ちょっと持ってってください!」って気前よく戴いたのよ。真っ赤で大きな猪のヒレ肉を。 その2日後のニュースで、山中教授がノーベル賞祝賀晩餐会の席で、ジビエって言うのよね、雉のお肉を召し上がったって。主人と「ウチもジビエ……、あちらは雉だけど、こちらはもっと豪勢に猪だ!」って話していて。そのときに武田編集長から電話が届いたんですよ。 ――思いがけず、山中教授と同じ祝賀メニューになったわけですね。ところで、美記さんのお好きな俳人は? やっぱり師系の皆川盤水先生! 亡くなられてから余計にその偉大さと教えていただいた事が身に沁みています。 ――最後に……ご自身の俳句人生、ズバリ今、何合目でしょうか? 二合目くらいかしら? 富士山って、下から歩いて登ったことあるんだけど、五合目までは平坦で何もなくて、なんかつまんないの(苦笑)。五合目はお花が咲いてたり景色も綺麗だったりといろいろ楽しめるんだけど……だけど、その二合目っていうところが、富士への憧れを募らせるところでもあるのよね。 ――続いて、佳作を受賞された飯田眞理子さんです。おめでとうございます。受賞はどのように? 編集長からメールでお知らせいただきました。 ――いまのお気持ちを一言。 前回は入賞圏外で九席だったの。今回は三席でしょう。九席から三席ということで、今回はテーマを絞った作品づくりが評価されたのかなと思っています。 ――作品づくりでのご苦労、思い出深いエピソードなどは? 作品タイトルは「白鳥引く」。代々伝わる神話やその土地にまつわる産土神の話などを、いままでに訪れた高千穂・出雲・伊勢などのことを思い出しながら作句しました。そのあたりが面白かったし、大変でもあったかな。 ――お好きな俳人を教えて下さい。 加藤楸邨と鈴木真砂女。楸邨はあの独特の言い回しが、真砂女は女性を前面にバンバン出してくるところが好きですね。 ――ご自身の俳句人生、ズバリ今、何合目でしょうか? 難しい質問だなあ。富士山で言ったら、まだ御殿場で準備中! アウトレットモールとかで寄り道してるんじゃないかしら?(笑) ――最後に、同じく佳作を受賞された唐沢静男さんです。前年に引き続きの受賞ですよね! う~ん、まずは感謝だよね。ただ、こっちはもう老齢だし、ある意味では嬉しい気持ちだね。美記さんも眞理子さんも、まだまだ若いわけだから、花嫁の父の気分のような…(笑)、微笑ましいって感じだな。 ――作品に関するエピソードなどは? 作品のタイトルは「土に淫す」。春夏秋冬っていうけど、伊豆には冬がないんだよ。草木もどんどん新しく伸びてきちゃうわけ。だから草むしりとかすっごく大変で……(爪を見せてくれながら)こんなところに土が入って来ちゃう。まさに「土に淫す」なのよ。 ――なるほど。インパクトのある題ですよね! そうだね。自分としても、気持ちが少し先行しちゃったかな、と思ってるけど…… ――ところで静男さん、お好きな俳人は? 原石鼎とか好きだね。山国の生活ぶりが窺えるあの泥臭さが好き。 ――では最後の質問です。静男さんの俳句人生、いま何合目? (にっこり笑って)五合目だね。 ―――ありがとうございました! (付記)皆さん、ご質問にフランクにお答えくださいました。とくに最後の「何合目?」という質問は、お三方それぞれの性格を垣間見ることができて面白かったです。この度はご受賞おめでとうございました。(康代) |

|

| 感覚の鋭い句である。水に浮いているときの白鳥は軽々とした動きだが、いざ飛び立つ時の動きを見るとなかなかの力仕事をしていることが解るというのである。重量のあるこの鳥が水面を離れるのであるからまさにそうであろう。それを「知る重さ」と捉えたのが見事。白鳥も「知る」だろうし、見ている作者も「知る」という二重の仕立て。 同時出句の〈一枚の襖の奥にある寒さ〉も心象の深さを滲ませた佳品。襖も季語という意見が出ても構わない磁力。 |

| これも感性のよさを感じさせる句だ。初雪とはいえ雪は落下している途中であり、宙にとどまっていることはない。だがこの句は浮いている時間があるという。写真で捉えたり、映像を止めた時の瞬間の景なのだが、作者の目もそう捉えたのであり、独自の把握といってよかろう。同時出句の〈飛石に合はす呼吸や石蕗の花〉は静かな躍動感。 |

| 臘月は十二月のことで、八は八日。釈迦が悟りをひらいた日とされて禅宗寺院はこの時期、不眠不休の座禅を行う。三十年作句している小生もほとんど作ったことのない季語だが、句歴の短いこの作者が苦も無く作ってしまうところが少し憎い。「軋まぬやうに」の具体的表現がいい。 |

| 同時出句に〈父と子の沢庵を噛む不協和音〉〈聖夜淋し我にも星の王子や~い〉というユニークな句が並ぶ。冒頭句は小春日の縁側に寝そべる猫を見て、こんな風な生き方だってあったのだな……と思う。時間に追われて生きてきた作者の呟きのような句である。沢庵、聖夜の句も伸び伸びとした発想。写生句とは異なり、句材を我が身に引きつけて詠む方法は難しいものだが、各々成功している。 |

| 私事だが、学生時代の冬休みに北海道の先輩から遊びに来ないかと誘われたのだが、「サムクテユケヌ」と電報を打ったことがある。この句もそうした遣り取りか。厳冬の日本海が横たわっているのだ。佐渡の地名が効いた。 |

| この人物は風邪を引いているのではなく、黴菌を避けるためにマスクをしているのであろう。元気である。笑い声がマスクの中から聞こえてくる。目には見えない笑い声を「はみ出す」と、あたかも目視したように把握したところが眼目で、表現に飛躍を持たせた。 |

| 小春日の一日が暮れたのであろう。縁側で日向ぼこをしていた人はもういない。座布団だけが残されているのだが、まだ日の温もりが残っているのである。小春そのものを詠むのが普通だが、座布団に残っている小春の残影を捉えたのはユニークだ。「居残る」という擬人化も面白い。 |

| 千歳飴の袋を引き摺っているという句はよく目にする。ところがこの句はもっと踏み込んで、玉砂利に線を引いたという。ここまで詠み抜いて類型を乗り越えたのである。きっちりと対象物を最後まで見届けた眼力を褒めたい。 |

| 新潟県の瓢湖を訪ねたときにこのような風景を見た記憶がある。撒●餌を求めて岸辺にも群れているのである。水上に浮いているのが白鳥の本来の姿なので、陸上にいる状態を、出番を待つ楽屋のようだというのだ。いい発想である。同時出句〈鳥籠の寡黙になりぬ雪催〉も佳品。 |

| 一読破顔の句である。子育ては確かに苦労が多いのだが、楽しみは二割、苦しみが八割というのはちょっと辛すぎないだろうか?取合せた「花八つ手」が妙に動かないところも不思議だ。例えば石蕗では駄目。雑な花が合うのか? |

| 今月号で紹介するあたりが、平成に差しかかる頃であるから私の40歳前後、俳句を始めて6、7年というところであろうか。その頃の私の身辺のことを振り返ってみる。住宅ローンを貸し付ける住宅事業部にいたことは第1回目に書いたが、当初五名でスタートしたこの部門は時流に乗って急速に発展を遂げていた。五年ほどで百人を越える大部隊になっており、私も中途採用のハンディを乗り越えてトップで課長になっていた。課員も膨れあがり、最盛期には課員27名という一つの課としては空前の規模になった。とにかく忙しく土日の出勤もしばしばあった。年に二度の課員の査定などは大変な作業で、私から会社に課を二つに分割する申請をしたほどであった。「課長職でゴルフをしないのは君だけだ。取引先との間で支障は出ないのか?」とも言われたが黙殺した。運動が嫌い、汗を流すのが嫌、という理由もあったが、残った僅かな時間は俳句に使いたかったというのが本音である。 38歳の時、入社時の上司から新会社設立への参加の誘いがあった。某不動産会社が資金を出し、我々が不動産担保融資会社(当時ノンバンクと呼ばれた)を運営しようというものである。結局不動産融資を担当していた、一応有能と言われていた七人程が集まり、新会社を設立した。年俸は倍の条件であった。親会社から400億円の資金提供があり、それを元手に融資を拡大していった。結局は4300億円まで融資したところでバブル崩壊の渦に巻き込まれていくのだが、今回掲載の句を作っている頃はまだまだ登り調子の時期である。その頃、兄弟子の棚山波朗氏が第一句集『○乎路』を出版し、俳人協会新人賞を受賞した。これを聞いて密かに、よし自分もこの賞を目標にしよう! と思った。 超結社句会「塔の会」へ入会の推薦を受けたのもその頃であった。「塔の会」は昭和43年、俳人協会所属の各結社の中堅作家で構成された男だけの初めての超結社句会である。当初のメンバーを見ると、麥丘人、碧蹄館、稚魚、時彦、敏郎、日郎、狩行、原裕などの名前があり、今から思うとその後の俳壇をリードした豪華な顔振れである。私の叔父池上樵人も参加していた時期がある。設立後二十五年程経ていたので会員の変遷はあったが、各結社を代表する俳人たちが揃っていることに変りはない。同じ俳人協会グループとは言え、微妙な俳句観の違いがあり、ここで鍛えられたのは私の大きな財産となった。無名の私を多分盤水先生が無理矢理幹事を口説いて、強引に入会させたのだが、これも師恩である。 |

!

!

12月1日(土)  「纏句会」、十四人。「与志喜」、里芋と大根の椀。くもわたの味噌焼。隣の禪次さんに「痛風に悪いのでは?」と囁き、半分せしめる。兼題の鰰の生干し、あと握り。酒は田酒。あと「イタリア」にて大和、禪次さんと銀漢賞の第一回目選考打合せ。あと、一人渋谷の「福ちゃん」、マグロ、生ガキ。伊集院静先生、贈呈と伝えてあるのにまた購読代金を送金して下さる。有難し! 「纏句会」、十四人。「与志喜」、里芋と大根の椀。くもわたの味噌焼。隣の禪次さんに「痛風に悪いのでは?」と囁き、半分せしめる。兼題の鰰の生干し、あと握り。酒は田酒。あと「イタリア」にて大和、禪次さんと銀漢賞の第一回目選考打合せ。あと、一人渋谷の「福ちゃん」、マグロ、生ガキ。伊集院静先生、贈呈と伝えてあるのにまた購読代金を送金して下さる。有難し!12月2日(日) 中野サンプラザにて「春耕同人句会」あと、「炙り谷」にて忘年会。三十数名。あと洋酔、大和、窪田明、島貫、禪次さんともう一軒。新宿で買物をして帰宅。 12月3日(月)  酒残る。発行所「かささぎ」勉強会。阿波野青畝と。終って十三人店。大住光汪君久々。坂崎重盛さんなど。オリックスと、そのあとの金融会社を共に過ごした山田雄嗣さん、関西から訪ねてくれる。小滝さんと三人で思い出話。脇行雲氏より愛媛のみかん二箱届く。早速「かささぎ」勉強会の方々に。 酒残る。発行所「かささぎ」勉強会。阿波野青畝と。終って十三人店。大住光汪君久々。坂崎重盛さんなど。オリックスと、そのあとの金融会社を共に過ごした山田雄嗣さん、関西から訪ねてくれる。小滝さんと三人で思い出話。脇行雲氏より愛媛のみかん二箱届く。早速「かささぎ」勉強会の方々に。12月4日(火)  雨。「春耕」古市枯声さんより「会津みしらず柿」沢山届く。藤田ひろむ氏より愛媛の「紅マドンナ」というみかん届く。今年は庭の山茶花、花多し。店、秩父夜祭帰りの小川洋、敦子、うさぎ、健彦さん来て句会始まる。追って橋本有史氏。「月の匣」水内慶太氏、今日誕生日と。有史さんからシャンパン出て、展枝、いづみさんがコンビニのシュークリームをケーキ仕立てにして蝋燭立てて祝う。久々寝過ごして桜上水。 雨。「春耕」古市枯声さんより「会津みしらず柿」沢山届く。藤田ひろむ氏より愛媛の「紅マドンナ」というみかん届く。今年は庭の山茶花、花多し。店、秩父夜祭帰りの小川洋、敦子、うさぎ、健彦さん来て句会始まる。追って橋本有史氏。「月の匣」水内慶太氏、今日誕生日と。有史さんからシャンパン出て、展枝、いづみさんがコンビニのシュークリームをケーキ仕立てにして蝋燭立てて祝う。久々寝過ごして桜上水。12月5日(水) 発行所「きさらぎ句会」あと店へ八人。ひまわり館にて「宙句会」あと六人。 12月6日(木) 奈良の吉村征子さんより手作りのひろうす沢山。唐招提寺写経用の筆も。その昔、京都嵯峨森嘉のひろうすに驚嘆したが、それよりも上。三代川次郎さん挨拶に来てくれる。 12月7日(金)  「銀漢」一月号の校正。湯島句会報の校正。発行所「大倉句会」終って十人店へ。西村麒麟さん企画で二十代の俳人六人程。句会も。名古屋から中村紘子さん出張で来店。 「銀漢」一月号の校正。湯島句会報の校正。発行所「大倉句会」終って十人店へ。西村麒麟さん企画で二十代の俳人六人程。句会も。名古屋から中村紘子さん出張で来店。12月8日(土)  十時より運営委員会。先月の会で投句者、新入会員増強策を決め、各句会担当者に檄文を送ったが、早速、「高遠句会」三人、「宙句会」一人、「名古屋句会」三人。「野村句会」一人、「北軽井沢句会」二人の入会報告あり。唐沢君、新句会発足と。委員会あと大和、禪次さんと三人残り、第二回銀漢賞の最終選考会。十三時、半蔵門の麹町区民館にて本年最後の「本部句会」。五十六人参集。清記用紙四十枚廻る。あと「庄屋」にて忘年会二十八名。中村紘子さん(名古屋)参加。 十時より運営委員会。先月の会で投句者、新入会員増強策を決め、各句会担当者に檄文を送ったが、早速、「高遠句会」三人、「宙句会」一人、「名古屋句会」三人。「野村句会」一人、「北軽井沢句会」二人の入会報告あり。唐沢君、新句会発足と。委員会あと大和、禪次さんと三人残り、第二回銀漢賞の最終選考会。十三時、半蔵門の麹町区民館にて本年最後の「本部句会」。五十六人参集。清記用紙四十枚廻る。あと「庄屋」にて忘年会二十八名。中村紘子さん(名古屋)参加。12月9日(日) 平成俳壇仕上げる。あちこち礼状。句作。御徒町にて買い物して17時過、日暮里・ホテルラングウッドにて「写真集団スーリア」のグループ展。水内慶太、加茂住職の写真拝見。洋酔、麻里伊さんなど。会場でワイン出て打上げパーティーにも誘っていただく。 12月10日(月)  午前中、選句。年末の「蕪村忌句会」へ出句。渋谷東急ハンズに寄り魚の天日干し網を入手。発行所最終校正。あと編集会議。店、環さん京都の染色家と。武田編集長久々元気に飲む。透水さんと洋酔さん。 午前中、選句。年末の「蕪村忌句会」へ出句。渋谷東急ハンズに寄り魚の天日干し網を入手。発行所最終校正。あと編集会議。店、環さん京都の染色家と。武田編集長久々元気に飲む。透水さんと洋酔さん。12月11日(火) からすみを作っている。生の鰡の卵を一週間塩漬。あと一週間日本酒漬。今日から天日干六腹。作句など。まだまだ年末まで、句会沢山あり。宇多喜代子著『戦後生まれの俳人たち』(毎日新聞社)発刊。百九名。私も。「火の会」十人。発行所は事業部、新年大会投句の打ち込みや式次第の打合せ。 12月12日(水) 「梶の葉句会」終って店にて忘年会十人。池田のりを氏、私の伊那北高校三年先輩の安藤光隆氏と。安藤氏は慶大の先輩でもあった。三和銀行のあと債権回収会社社長。宮澤、伊勢神宮の河合真如宮司と。河合氏、「銀漢」購読料払ってくださる。「月の匣」水内慶太氏来店。 12月13日(木) 宗一郎、小太郎さん。発行所、「男の着付教室」終って五人。全体客少なし。 12月14 日(金)  菅原庄山子さんより山形の銘酒二本。高野清風さんより丹波の黒豆到来。店、小野寺さん主催の「戻り鰹の会」ただし鰹が去ったあとにて蟹、牡蠣、その他で。真砂年、肖子さんなど、十一名。発行所は「金星句会」。終って六名。高校の先輩Iさん新橋の俳句会のお姐さんと。話してみればこの先輩、私の初恋の同級生のいとこ!であった。オリックス時代の部下の女性社員だった塩谷、来島さん来てくれる。久々の賑わい。 菅原庄山子さんより山形の銘酒二本。高野清風さんより丹波の黒豆到来。店、小野寺さん主催の「戻り鰹の会」ただし鰹が去ったあとにて蟹、牡蠣、その他で。真砂年、肖子さんなど、十一名。発行所は「金星句会」。終って六名。高校の先輩Iさん新橋の俳句会のお姐さんと。話してみればこの先輩、私の初恋の同級生のいとこ!であった。オリックス時代の部下の女性社員だった塩谷、来島さん来てくれる。久々の賑わい。12月15日(土)  「OH!つごもり句会」にて昼前に店。13時半、出句締切で五句。あと3句出しの懸題句会を2回。最後に一句出し。22人。一段落した頃、高校先輩で「~ほかい人―伊那の井月~」の映画監督の北村皆雄氏がふらりと来店。一緒に飲む。終って洋酔、展枝、近恵、いづみ、小石さんで「大金星」へ。結局、零時近くまで騒ぐ。ちょっと……やってしまった。 12月16日(日) 9時、整体。選挙。散髪。買物その他。快晴。からすみを干し続ける。昨日は整形のためのプレス。朝妻さんより茨木和生氏がいい鮒鮓が入ったとて伊那男さんへと届けてくれたと。年末の奈良「すす逃吟行会」の忘年会で皆で楽しむことにする。夕方、成城・桃子家で家族忘年会。蟹鍋、モツ鍋、シャンパン。鰭酒など。 12月17日(月)  「湯島句会」出句104名。出席37名。丸5年で60回目を迎えた。それに合せて宇和島の片山辰巳氏よりみかん一箱届く。「雲の峰」総会でご一緒だった鳥取の山内英子さんより、こっぺ蟹、干鰈、ヤリイカなど到来。 「湯島句会」出句104名。出席37名。丸5年で60回目を迎えた。それに合せて宇和島の片山辰巳氏よりみかん一箱届く。「雲の峰」総会でご一緒だった鳥取の山内英子さんより、こっぺ蟹、干鰈、ヤリイカなど到来。12月18日(火) 「萩句会」あと店にて忘年会10人。店「雛句会」5人。他、客少なく22時に店閉める。 12月19日(水) 高校同期「三水会」10人。「はてな句会」9人(岸本、坊城、敦子、文子……)小島正さん厚木の豚の味噌漬届けてくれる。 12月20日(木)  「銀漢句会」あと二十五人来店。忘年会となる。丁度、お客の高部務さんから玄界灘の一本釣りの鰤が届いたので刺身で出し大好評。山形の菅原庄山子さんよりこけし五本届く。新年大会の賞品に使ってほしいと。また、三万円も。これは銀漢基金に使わせてもらうことに。支えていただいている。感謝! 「銀漢句会」あと二十五人来店。忘年会となる。丁度、お客の高部務さんから玄界灘の一本釣りの鰤が届いたので刺身で出し大好評。山形の菅原庄山子さんよりこけし五本届く。新年大会の賞品に使ってほしいと。また、三万円も。これは銀漢基金に使わせてもらうことに。支えていただいている。感謝!12月21日(木) 安藤さん掃除。狭庭もきれいにしてくれる。雑用多く原稿書き進まず。発行所は「野村句会」終って7人店。今年は今日で店はおしまい!これでは儲かるわけがない!最終日は堀切、凌雲……と若手が来てくれる。 12月22日(土)  10時半、横浜桜木町駅集合。30数人。冷たい雨。ドックヤード、日本丸を経て赤レンガ倉庫へ散策。三階のレストランに入る。ローストビーフでビール、ワインを楽しむ。ようやく雨が上り、日本郵船歴史博物館。歩いて氷川丸を見学。十六時、「揚州茶楼」にて出句三句の句会。忘年会となる。終って洋酔さん等と「馬さんの店」に寄り、飲み直す。 10時半、横浜桜木町駅集合。30数人。冷たい雨。ドックヤード、日本丸を経て赤レンガ倉庫へ散策。三階のレストランに入る。ローストビーフでビール、ワインを楽しむ。ようやく雨が上り、日本郵船歴史博物館。歩いて氷川丸を見学。十六時、「揚州茶楼」にて出句三句の句会。忘年会となる。終って洋酔さん等と「馬さんの店」に寄り、飲み直す。12月23日(日) 朝から原稿追込み。いくらかは旅先へ持ち込みとなる。昼過の新幹線で京都へ。宿は祇園「森庄」、亡妻の親戚経営で谷崎潤一郎の定宿。『細雪』を執筆した東山の見える部屋を用意してくれる。二間続き。これで素泊り8.400!ですよ。皆さん利用してください。妻の実家の墓参、妻分骨の大谷祖廟。寺町の「京極スタンド」小芋、うざくでビール。ああ!京都へ戻ったな。17時半、妻の従姉妹、妻の友人と祇園「らく山」(ミシュランの星一つ)。①ぐじと蕪蒸②銀杏と干このこ③くもこ焼④とんぶり、舞茸、ホウレン草のごま和⑤よこわ、ふぐぶつ切、ふぐの煮こごり⑥うずらの団子に焼葱添、スッポンスープをはる⑦ふぐの白子ポン酢、諸子焼、ふぐの唐揚、まなかつを西京焼⑧なまこ酢、鯖ずし⑨海老芋煮(五時間煮含めると)10赤だしとごはん、塩鮭焼、香のもの11アイスクリーム。以上の料理一万円のコース!酒は麒麟山のぬる燗……さて何回お替りをしたことか。あと下河原「森庄」の隣の親戚の店にてウイスキー。ピザなども食べてしまう。零時就寝。    |