HOME 句会案内 バックナンバー

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

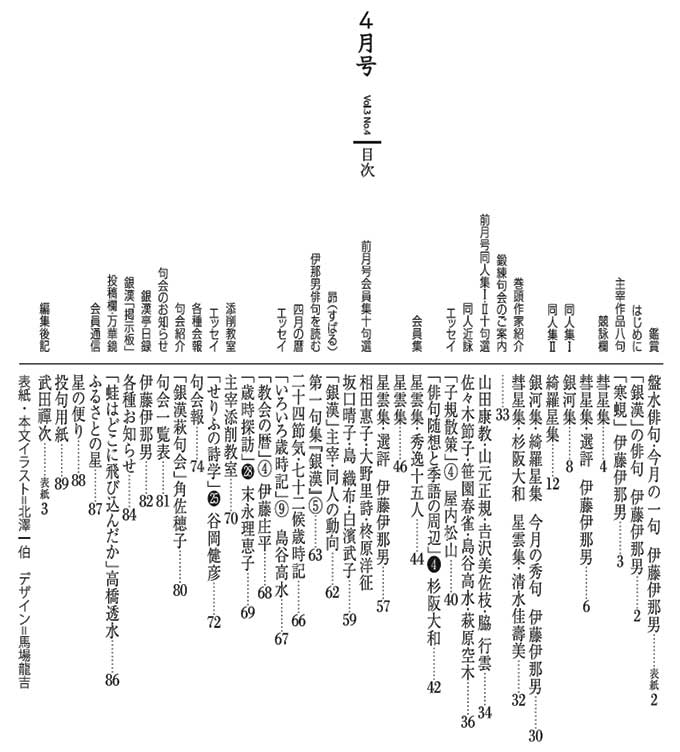

![]() 4月号 2013年

4月号 2013年

| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀河集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 伊那男・俳句を読む 銀漢の絵はがき 掲示板 昴 銀漢日録 今月の写真 |

伊藤伊那男作品 寒蜆 伊藤伊那男

下京は折しも雪に春星忌 或るときの家族の数の福寿草 成田まで叱られにゆく初不動 結界として禅門の軒氷柱 むらさきを深め淡海の寒蜆 寒鮒釣きのふの位置に身じろがず まなこより綻びの兆す雪達磨 壺焼の壺廻しつつ引き出せり   今月の目次  銀漢俳句会・4月号   銀漢の俳句伊藤伊那男

|

| 俳句のホームグラウンド 多田美記さんが秩父の春祭を詠んだ20句で、第2回銀漢賞を受賞した。美記さんは以前から秩父の風土、民俗行事に興味を持ち、折に触れて通っているといて、この祭は3回見学しているという。 吟行ということを思うとき、その土地の歴史や文学、芸能、祭などを知っておくこと、その土地の人々との交流があることが、当然ながら句を強くし、味を深めていくものである。特に20句並べるとなると、行きずりの旅人の句が勝てる筈がない。同じ風景を四季を通じて見たり、同じ祭を何度も訪ねたら、おのずから見えなかったものが見えてくるし独自の発見があり、句の裏地ができてくるものだ。 私は俳句を始めた頃、日帰りのできる関東地区では、美記さんと同じく秩父、そして鎌倉が好きで、よく通った。秩父には山国の暮しや、自然の豊かさ、観音霊場の信仰、独特の祭があり、汲めども尽きない魅力がある。度々秩父に行くので、妻から「友達に、あなた、気をつけなさいよ、秩父、秩父って、どこかに若ちちぶがいるんじゃない?と言われたんだけど……」などとジャブが入った。(秩父神社の妙見様のことかな?) かまど また鎌倉は何といっても、源氏、北条の栄枯盛衰の跡の味わいである。鎌倉という竈の中のように狭い土地には殺戮の歴史が至る所に残っているためか――私だけの感想かも知れないが――今も歩いていると鳥肌が立つようなときがある。特に幕府滅亡の地、東勝寺跡の一角、腹切矢倉などは不思議な霊気を濃く湛えているように思う。何年か前、銀漢の仲間で吟行した時も、この周辺に至ったとき、突然の雷雨に空が暗転し、大勢の仲間がいるにもかかわらず怖気立った思い出がある。鎌倉という土地には、いまだに荒ぶる霊魂が鎭まっていないという印象があるところが、また魅力なのである。 俳句では、そのようなホームグラウンド(最も深くかかわり、自ら得意とする場所、分野)を持っている人は強いと思う。席題が出たときなどに、ホームグラウンドの風景に回帰することができるのだ。面白いもので、訪ねた時は俳句にならなかったことでも何年かして席題句会の題に触発されて、眠っていた嘱目に着火することがある。私のホームグラウンドは関西では近江、京、奈良。その吟行時に凝固しなくても何年か先に熟成するのを待てばよい。四季折々のその風景を頭の中の簞笥にしっかりと仕舞っておけばよいのである。 |

| |

| この句よりあと、武田禪次夫妻の案内で盤水先生を囲んで、花果さんの郷里大三島を訪ねたことがある。来島海峡の潮流を望む料亭の二階で朝締めの鯛の膳についた。意地汚い私は昼酒に酔いを発して、あとの車中で思い切り先生に凭れ掛って眠ってしまったようだ。あとから「よく先生が怒らなかったな」と先輩に言われた。この句「息のかぎり」に王者の風格と生き物の哀れさが混在している。躍動感のある色彩も見事だ。 (昭和63年『随処』所収) |

| 「まほら」とは、すぐれたよいところ、の意で「まほろば」と同義である。まほらの大社――といえば、それはもう伊勢神宮を差す。元朝の曙光が伊勢の社殿にほのぼのと差したという清浄の気に満ちた堂々たるタテ句。動詞を使わずに「まほら」の古語を生かして「物」を詠んだ。いよいよ今秋は20年に1度の遷宮の年である。 |

| 大羽子板というから飾り用の羽子板なのであろう。そこに描かれているのが義経。句は義経できまるか否かがポイントになる。頼朝、信長、家康-----色々と入れ替えてみたが、やはり義経で決まりか。悲劇の英雄であるということだ。けでなく、神出鬼没の戦略や八艘跳びの美技のことなどが「出陣す」という、あたかも羽子板から跳び出してくるような躍動感のある技法と適うのである。 |

| 人は生きていれば様々な傷を受ける。怪我の傷もあれば手術の傷跡もある。また心に受けた傷もある。その「さまざまな傷」を初湯で癒しているというのだ。これが柚子湯だとしみじみとした回顧的な句で終るのだが、この句は「初湯」にしたことで、傷を乗り越えて再出発する気概が窺われる。 |

| 出初式は江戸時代からあったという。今は最新鋭の消防車が一斎に放水して様々な妙技を見せる。放水による虹があちこちに立つのであろう。この句の面白さは「残して」の措辞であろうか。出初式が終っているのに、まだ虹が残っているという仕立てにしたところである。瞬時に消える筈の虹が残っているとしたところが詩である。 |

| 相当傷んでいる父上なのであろう。もう据える所がない位、背中のあちこちに焦げ跡が残っているのだ。気の毒だが読後におかしさがこみ上げてくる。そういえば艾を揉んだ灸は見なくなって久しい。お灸を据えるなどという言葉も実感をともなわない時代になったか----。 |

| 生きていれば物が増える。断捨離などという言葉が流行ったが、なかなか実行するのは難しい事だ。無くなることの不安感を持つ位なら増えてもよいか----などと思う。 |

| 包丁か鉋か鋸か----爪で確かめの描写が丁寧でいい。 |

| お目出度いもの尽し。羊羹であるところが女正月。 |

| 微細なところを詠んだ。「光を食む」はなかなかの表現。 |

| 寒中の凜とした醤油蔵。正眼の構えの骨格正しい句。 |

| 板橋区の田遊は板に描いた牛の顔。確かに暴れていた。 |

| そうそう、日記は表紙が厚いので尚更。実感である。 |

| お気に入りの恋札だけを見詰める。この一途さがいい。 |

| これはまた、大仰な表現ながら騙されてもいい。実感。 |

| 凍湖を見た感慨。「重たきみぬち」で詩品を高めた。 |

| 雪の墓参の様子を活写した。「足重ねゆく」がうまい。 |

| ああこの水溜りが雪達磨の跡。見えない雪達磨を詠んだ。 |

| 私もいくつか転居したがどこが終の地か?取合せの良さ。 |

| つぶれた独得の声の飛び交うアメ横の年末商戦を活写。 |

伊藤伊那男

| 静かな語り口だが、しみじみと取合せの妙を感じる句だ。人は日々の生活の中の何気ない季節の変化を発見したことや、人との触れ合いの中で得る温もりなど、「ささやか」な「良きこと」に支えられているのだな----と豊かな気持にさせてくれる句である。福寿草を詠んで、私の最も好きな句は〈福寿草家族の如くかたまれり 福田蓼汀〉だが、その続きの句のように思う。花の少ない寒期に金色の花を咲かせる一叢の福寿草は「良きこと」の象徴だ。 |

| この句も取合せの決まった句だ。こう言われてみると、還暦をとっくに過ぎた私も余熱で生きているのかもしれないと思う。この句の良さは、春の季語の「椿」でなく冬の季語の「寒椿」を配したことであろう。寒中に凜然と咲く椿に生きる力を得たのである。まだまだ、これから! |

| 確か句会の折には見逃してしまった句だ。山国に育った私にはこの鯨の出方は唐突であったのだ。だが作者の名乗りを聞いて、ああっこれは実感なのだ、と思った。作者は気仙沼大島の生まれ。参観日に来た猟師の親達が窓の外を見て「おおっ鯨が通ったぞ!」とでも言ったのであろうか。海辺で育った人の、鯨を詠んだ異色の句である。 |

| これも見掛けなくなった遊びの一つだ。自分で細工を施したりして子供達は独楽を戦わせたものだ。模様が溶け合って触れ合い、弾け合ったのである。「溶け合うて」の把握がうまいところで、そこで一拍置いて「つと離る」と時間の経過――それも瞬時だが――を詠んだのである。 |

| 雪国の大学の学生寮にはこんな掲示がされているのであろうか。いい嘱目である。きっと高い日当のアルバイトなのであろう。町中が雪の中、もちろんこの学生寮の周りも雪の山なのであろう。その中の掲示板を切り取った。 |

| 私も縄跳の輪の中に山をいれる――というような句を作ったことがある。だが「逃したり」には参りました、と言うしかない。「入れたり逃したり」、何ともしつこく詠んだものである。そこがこの作者の持ち味。同時出句の〈どこまでも追つてきさうな焼芋屋〉にも笑ってしまった。焼芋屋もしつこいが、俳味を追求するこの作者もしつこい。 |

| 年末の慌しさを詠んで出色の句だ。大掃除をして新年の用意をするのだが、確かに解いたり括ったり。俳句は「物」に焦点を絞ることが要諦だが、「紐」という「物」に執着したのが成功の秘訣。「紐」のリフレインがいい。 |

| 同時出句に〈煮凝りやにじみがちなる六区の灯〉という、これも上手な句がある。浅草の新年の風景なのであろう。浅草寺に出た「猿廻し」に大香炉からの香煙が届いたという。もし東京歳時記を作るなら、この二句共入集の句だ。 |

| これは深草の少将のことであろう。小野小町のもとに九十九夜訪ね、あと一回で恋が成就するというのに死んでしまうという悲恋の少将。古典文学に遊んで出色。同時出句の〈防人はまだ妻恋ふか笹鳴けり〉も同質の良さ。 |

| 寒卵をいうと殻も固いというイメージがある。作者もそのつもりで碗の角にぶつけるのだが、意外にも手応えなく割れてしまったという。季語の本意を外した面白さ。 |

| 家族模様を端的に切り取った。きっと男の子なのであろう。私もそうだったが男の子は鉄砲玉のようなもの。決して仲が悪いわけではなく、親の元気な姿を見たらもうそれでいいのだ。「久々に」――「すぐ」と繫げていく妙味。- |

その他印象深かった句を次に

| 俳句には年季が必要だというのは私の自論である。才能はもちろん重要だが、才能だけでは人に感動を与える俳句はできない。人生経験の裏付けがなければ良い句は生まれないのである。もう長いこと使っている鏡なのであるが、写る夫婦の顔や姿は刻々と変化する。正月に改めて鏡を覗いたこの夫婦、お互いに年を取ったなと思う。2人の歴史、家族の歴史をずっと写してきた鏡なのである。葛藤もあったであろうが、いい齢を重ねて、いま尊重し合っている様子がこの句から解る。俳句は人生の結晶である。 |

| 今でこそ少なくなったが、この日はキリスト教に何の関心もないおじさん達が酒場で狂乱したものだ。私もちょっと参加しちゃったかな・・。三角帽子などを被って酒場の梯子をするおじさん達を「巡礼」と見立てたところがミソ、ということになろうか。同時出句の〈冬木の芽そつと明日に触れてみる〉なども往年のコピーライターの面目躍如の句。 |

| 思い出すと子供の頃、小さな町なのによく火事があった。炊事も風呂も薪、炬燵は炭火を埋めた掘炬燵であったからであろうか。父は厳格な人であったが何故か火事があると必ず見に行ったように思う。私も自転車の荷台に乗ってついて行ったものだ。今思い出すとまさにこの句のごとく「ドラマ」の一場面のように浮かび上ってくる。同時出句の〈置炬燵淋しん坊を寄せ集む〉も郷愁をもたらした句。 |

| 同時出句〈揃ひたることのうれしや福寿草〉があるがこの2句を並べて作者の年令を想像してみると面白い。この淡々とした落ち付き、この鷹揚な作風は、実は30代に入っていないという。この丁寧さと優しさを忘れないこと。 |

| 子育て中の作者が切り取った家族の一場面。日常生活の中から紡ぎ出した詩である。生活の裏付けがある強さだ。 多分一族全部、おじいちゃん、おばあちゃんも揃った正月の記念写真。子供の背の高さに合わせて皆が屈み込むのである。意識せずそこはかとない笑いを誘う句だ。 |

| 「嚙み嚙み」が眼目。獅子頭の大きな白い歯が、カクカクと音を立てる様子が擬音効果を伴って伝わってくるようだ。噛むのは「空気」というのも面白い。 |

| 想像すると夫はもういない。そして息子は成長したのだ。 作者には手が届かないので息子に注連を掛けてもらうのだが、その姿が夫と瓜二つなのである。「注連飾る」という具体的な動きとの取合せで生きた句である。「息子」という言葉を使って成功した句も珍しいように思う。 |

| この句の面白さは、天台宗で使う「一隅を照らす」という言葉を句の中に割り込ませているところである。片隅に生きる衆生も救済するという行動規範である。坊守が福寿草の咲く一叢を指さしたのであろうか。高度な技法の句。 |

| うーん、解ります、解ります。食べてはみたものの海鼠の固さに困惑している様子が何ともおかしい。確か海鼠には赤海鼠と青海鼠があり、青海鼠が固い筈。「老いを諾へり」の降参してしまった様子が、気の毒ながら楽しい。 |

| 百人一首の歌留多取りのお手つき、それを「散らばる音」と表現したところがいい。歌留多を飛ばした音、周りの札を乱した音、間違いを指摘する声など、さまざまな音が交叉するのだが、それらの音すべてを「散らばる音」でまとめたのであろう。同時出句の〈瞬きの睫毛やはらか読初〉も子供の様子を詠んで出色である。愛情溢れる一句。 |

| 45歳の時、大腸癌が発覚した。あとから思い出すと足で腹部を抱えるように寝ていたように思うが、それ以上の自覚はなかった。会社は傾いているし肩身の狭さが寝相にも出ているのかなと思っていたのである。或る休日、俳句の調べ物で近所の図書館にいた折、大量の下血があり、すぐに書棚から医学書を取り出して読み、只事ではない予感を持った。職場近くの診療所で大腸検査を受けたところ、先生は深刻な表情で即刻しかるべき病院で精密検査を受けるようにと言った。開業医の兄のつてで東京海上火災保険会社の検診センターで内視鏡を入れたが、間違いなくS字結腸部の癌ということであった。 帰路の電車の中で乗客を見ながら、ああ自分はもう別の世界へ入ってしまったな……と思った。急に預金残高のことや生命保険のことなどに思案が及んだ。まだ子供2人は小・中学生である。このあとの家族の生活はどうなっていくのか、という思いが去来するのである。兄の手配で築地の国立がんセンターに入院することとなり、オランダに出張中の執刀医森谷先生の帰国を待った。 あとから兄嫁に聞くと、兄は非常に落ち込んで、しばらく食事も喉に通らなかったという。心配してくれたのは有難いのだが、その直後、姉の長女――つまり私の姪の結婚式の予定が入っていた。新郎側と較べ、新婦側の出席者が半分くらいという組合わせで、新婦の親族の祝辞の順番が早々に廻ってくるというのである。私の父は人前で喋るなら死んだ方がいいという口下手、兄も同類である。実は私もその血を引いているのだが……。出席そのものを躊躇している私に兄が重々しい口調で「なあ、こんな時に言い難いのだが、この際苦しみついでに祝辞もやってくれないか」というのである。結局私が癌であることは兄夫婦と妻が知っているだけで、祝辞の一番手は新郎の恩師の信州大学医学部教授、二番手が何と私、三番手が新郎の父の学友で国務大臣をやった現職の国会議員という実に奇妙な披露宴を終えたのである。 子供2人に遺書を書いたのだが、私の癌は大腸を30センチ位筒切りにして繫ぐという土管の工事のような手術をして2週間程で退院した。病巣そのものはかなり大きかったのだが、幸いにもリンパ節への転移がなく、生き残った。人は、会社が倒産状態で様々な心労が重なったせいであろうと、随分同情してくれて、私はうんうんと頷いていたのだが、実は20数年にわたる鯨飲馬食の結果であろうと思っている。1年後妻の乳癌が発見された。 (平成一年)

月山の胎内に入る茸採り

栗飯を喰ふとき大き口開けり 雷鳴や秩父盆地の夜があらは 鰭酒に上司やさしき顔となる 鉢巻の海人が床屋に年の暮 (平成二年) 雪眼鏡置けば雪山映しけり

雪祭見てきし顔のほてりかな 触れ合うて冬蛤の音の佳し 梅日和声よくとほる七味売 墨匂ふ奈良古町の春時雨 孕み鹿ひたすらに夜を眠りをり 阿修羅仏眉根に春の愁ひかな 雨を得てより火の色の牡丹かな 春筍にするすると刃の通りけり 囀の十重に二十重に比 獅子独活の花の先なる念珠関

太宰忌の居酒屋にある忘れ傘 蟬捕りの子が東大の赤門に アルプスの石を枕に昼寝かな 天牛の髭の先まで斑を持てり |

!

!

| 2012年12月 12月24日(月)  森庄の朝風呂、朝食よし!森田のおばちゃんが挨拶に来て下さる。85歳お元気。11時、島原「角屋」。当主中川氏が雪の舞う中、門前で迎えてくださる。蕪村忌句会におよそ15人の俳人が集まる。1時間程中川氏が角屋を案内して下さる。冷泉家の当主為人氏も参加して句会。あと百人一首を引き、その一首から浮かぶ思いを即吟する探題句会。18時、全員で祇園「鳥居本」に席を移して宴会。女優田畑智子の実家。あと茨木和生氏に誘っていただき「米」。茨木氏と奈良行最終特急に乗り橿原神宮前、ロイヤルホテル泊。(俳句会の実況は「俳句」5月号に掲載予定) 森庄の朝風呂、朝食よし!森田のおばちゃんが挨拶に来て下さる。85歳お元気。11時、島原「角屋」。当主中川氏が雪の舞う中、門前で迎えてくださる。蕪村忌句会におよそ15人の俳人が集まる。1時間程中川氏が角屋を案内して下さる。冷泉家の当主為人氏も参加して句会。あと百人一首を引き、その一首から浮かぶ思いを即吟する探題句会。18時、全員で祇園「鳥居本」に席を移して宴会。女優田畑智子の実家。あと茨木和生氏に誘っていただき「米」。茨木氏と奈良行最終特急に乗り橿原神宮前、ロイヤルホテル泊。(俳句会の実況は「俳句」5月号に掲載予定)12月25日(火) 5時起。温泉。8時、「すす逃げ吟行会」近鉄御所集合23人。風の森峠から葛城古道へ入る。金剛山は雪。里も昨日の雪が残る。一言主神社を経て六地蔵。結局、御所駅まで20キロメートル歩いたか。16時、ホテルフジタに荷を置き、「蔵」二階にて五句出し句会。途中、朝妻力さん、茨木和生氏が託してくれた超ド級の鮒鮓持ってきてくださる。あと三句出し二回、一句出し一回で10時30分過ぎおひらき。風邪薬と併用して日本酒相当飲む。いつもながら料理佳品。氷頭鱛、くえの刺身なども珍しい。  12月26日(水) 12月26日(水)風邪だんだん悪化。風呂入らず。7時30分集合し、JRにて2回乗り継いで伊賀上野へ。冷たい風の盆地。芭蕉生家、城跡、鍵屋の辻。田楽の「わか屋」にて昼食。13時過ぎ、5句を出して私だけ先に帰ることにする(仲間は蓑虫庵で句会)。東京に戻りともかく寝る。〈熱の身の臍噛むおもひ年の暮〉 12月27日(木) 1日休養。夕方、吉祥寺で買物。  12月28日(金) 12月28日(金)渋谷発七時過ぎの成田エクスプレス。デルタ航空にてグアム島へ。〈襟巻のままにグアムを通関す22日から来ている長女一家へ合流す。昨年と同じコンドミニアム「アルパンビーチ」。早速酒盛り。そうこうしているうちにイガグリ一家(桃子の大学同期)小川さん一家(グアムに住むツアーコンダクター)来て全部で大人七人子供七人のタコヤキパーティー。最後はフィリピーナの小川夫人ローナの主導で「ズンバ」というダンスパーティーとなる。 12月29日(土) 11時過、レオパレスのプール。プールサイドで読書、いやほとんどうたた寝。夕食は町に出て「バンタイ」のタイ料理。あとヨーグルトランド。スーパーマーケットに買物。 12月30日(日) 宮澤、某仏教本山の年末年始の写真撮影の仕事あり朝の便で日本へ。私はビール片手に寝たり起きたり選句をしたり書いたり。何だか腑抜け状態。夕方PICホテルのポリネシアンダンスショー。  12月31日(月) 12月31日(月)朝食時、桃子と白ワイン。またまたうたた寝。昼、焼酎を飲んでまたまた昼寝。さすがに家族も驚くていたらく。夜ステーキ。こちらは日本時間23時が新年。湾の向うに花火が上る。 2013年1月  1月1日(火) 1月1日(火)鰊の昆布巻、からすみ大根、数の子、雑煮、黒豆などで新年の食事。酒は沢の井大吟醸。で、また寝てしまう。午後、ようやくエンジンがかかり、2月号の残りの原稿、新年俳句大会の選句などに取り組む。体調戻りはじめる。今日は1回も外に出ず。深夜便にて宮澤戻る。 1月2日(水) 宮澤と1日遅れの新年の乾杯と食事のあと、またまた寝てしまう。午後、プールサイドでうとうと。19時頃から皆は映画のビデオを観ているが寝てしまう。 1  月3日(木) 月3日(木)結局12時間程寝たか。朝食鰊そば。ココパームビーチで半日遊ぶ。美しい海。ただし今回風強し。あと小川家に行きバーベキューパーティー。清水家も来る。ハンモックから見る夜空が美しい。時折、B52のカーゴの機体も。帰宅してすぐ就寝。咳まだ治まらず。2歳の孫がIPADを操作してゲームなどを楽しんでいるのに驚く。 1月4日(金) 午前中からイルカウオッチングの船に乗る。足長イルカ、去年より沢山、何回も見る。毎回出てくるのだから地域に貢献する働き者。風なく快晴。あとシュノーケリングも。戻って鰭酒。白菜と豚肉のポン酢、刺身など。昼寝。18時、オンワードホテルのイタリア料理店。ピザ、生ウニパスタなどでワイン。あとKマートに買物。 1月5日(土) 10時20分発デルタ機にて家族より一足先に帰国。寒し!15時頃帰宅して留守中の諸々整理。 1月6日(日) 年賀状返信など。酒井多加子さんより恒例の手作り干柿沢山到来。午後店に食材運ぶ。次女に預けたバニラ戻る。カットして小綺麗。  1月7日(月) 1月7日(月)今日より店スタート。半月旅の空であった。店、「銀漢女子句会」とて女性7人。席題句会2回。発行所「かさゝぎ勉強会」山口青邨と。あと12名店。京都から送ってもらった九条葱と油揚の鍋好評。若井新一さんより自作の新米到来。 1月8日(火) 店「火の会」10人。「週刊金曜日」の伊達さん、編集長と。 1月9日(水) 発行所は事業部新年会打合せ。奥「きさらぎ句会」八人。「読む会(一平、真砂年、うさぎさん、麒麟さん)」、公認会計士藤井さん(購読会員)が来て馬鹿話。村上敏和さん来たのでむりやり購読会費取る。 1月10日(木) 平成俳壇本日締切。出す。そうそう11月末に始めたからすみ作り。ついに干し上り、初めてにしては上々の仕上り。「銀女句会」「火の会」に出して好評。発行所「十六夜句会」、あと10人。ひまわり館にて「宙句会」、あと9人。 1月11日(金) 「大倉句会」あと10人。池田のりをさん、半年前から俳句を始めた学友福井さんと。 1月12日(土) 10時、運営委員会。昼、禅次氏と小学館ビル地下「七條」にて海老フライ。この店、春に移転してしまうというので……。13時より「本部句会」51人。あと「庄屋」。 1月13日(日) 甥の顕輔君葬儀。〈凍て解けずチェロ八台で送るとも〉帰路、桃子家に寄る。 1月14日(月) 暗い雨が雪に。「俳句」3月号へ檜山哲彦句集『天響』の一句鑑賞文。整体。雪降り続き交通も危うし。次女杏の義祖母の通夜中止となる。句集礼状。新年会用短冊染筆など。 1月15日(火) 店、ジャパトラ会6人。俳人協会新年祝賀会あとの池内けい吾、柚口満さん。  1月16日(水) 1月16日(水)雪なかなか解けず。「俳句」3月号の井上井月特集の「覚えておきたい!井月の名句30」を担当。30句の選出と各句の解説を執筆。店、高校同期「三水会」6人。発行所は「はてな」句会、あと六人。毎日新聞鈴木琢磨さん。琢磨さんが毎日新聞に連載した『今夜も赤ちょうちん』(銀漢亭が取り上げられている)が今回ちくま文庫に入り書店に並んでいる。「りいの」山崎祐子さん。  1月18日(金) 1月18日(金)「野村句会」終って6名。野村OB会報に山田康教さんが「銀漢野村句会」の紹介文を書いたところ和歌山の隈取さんが入会。挨拶がてら上京してくださる。嬉しい縁。角川新年会、広渡敬雄さん角川賞受賞祝賀会あとの方々が寄ってくれる。朝妻力さんが「雨月」の重鎮今井妙子さんと。今井さんは私の句を好きだと言って下さり、〈ボーナスを自分に出してみて淋し〉などという句を諳んじてくれる。櫂、肖子、真砂年、相子、小石、陶句郎、しなだ、卓田、山崎祐子、土肥、中田尚子、うさぎ、杉阪、朝比古、元気、慶太、鳥居真里子、生駒……若手の名前は覚えられない。結局電車がなくなっても皆帰らず……。1時30分頃までばらばら。岩波社友の今井さん。何年か前私が諏訪の風樹文庫60周年の記念講演をした折のポスターを持ってきてくれる。「銀漢」誌12月号買っていって下さる。 |