HOME 句会案内 バックナンバー

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

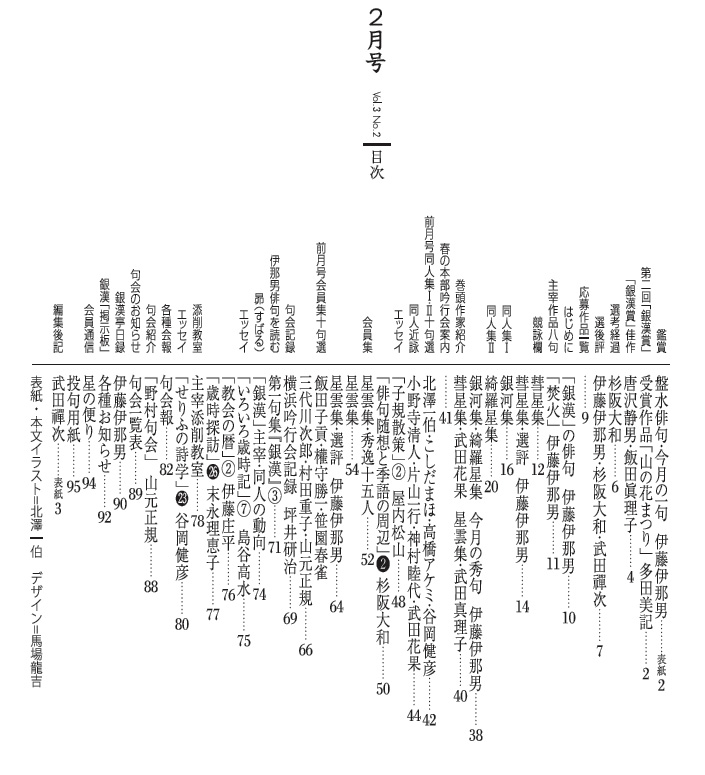

![]() 2月号 2013年

2月号 2013年

| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀河集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 第2回銀漢賞・銀漢新人賞 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 伊那男・俳句を読む 銀漢の絵はがき 掲示板 昴 銀漢日録 今月の写真 |

伊藤伊那男作品 焚火 伊藤伊那男

本尊にふんだんな湯気大根焚 死に場所を問はれ小春の縁側と 忿怒とも慈悲とも焚火百態に 義士の日の一人欠けたる打合せ くすぶつたままに焚火の輪をほどく 禅林のかくも固めに大根干す 霜柱こぞれり秩父一揆の地 聖菓切る五人家族はやつかいな   今月の目次  銀漢俳句会・2月号   銀漢の俳句伊藤伊那男

|

| 奈良の俳句と酒 還暦をとっくに過ぎたというのに相変わらず酒場を徘徊することが好きである。それが昂じて、自分で酒場を開いてしまったともいえるのだが、逆にそれが足枷となってしまい、平日は外で飲むことができない。たまの休日に沿線の酒場でぼんやり酒を飲んで、店の天井を仰いだり町を眺めたりしながら、俳句を考えたりするのが至福の時間である。 ここ四、五年武田禪次、朝妻力さんに企画してもらい「すす逃げ吟行会」と称して奈良に遊んでいる。奈良には私の好きな酒場がある。四十歳前後の頃、金曜日の夜行バスに乗って奈良へ俳句を作りに何度か通った。ある早朝、白毫寺を訪ねるとまだ開門前で参道で待ったのだが、私の前に一組の男女がいた。その女性が〈竹の幹叩き冬日を散らしけり〉だったか〈叩けば冬日透きとほる〉だったか、俳句の話をしていたので耳を欹てた。その次に 京よりも奈良の冬田の雀かな

と呟いたのにはいたく感心した。私は随分京都を歩いたのだが、俳句はなかなかできなくて、「俳句は奈良!」と思っていた時期であったので、その本質がこの句にある、と思ったのである。 その後もずっとその句を憶えていて、その女性はきっと名のある俳人だったのかもしれないなどと想像していたのだ。十数年経てからであったか、「鶴」主宰星野麦丘人さんから 自註句集が届いた。ぺらぺらと捲ったところ何と、この句が出てきたのである。ああ、この先生の句であったのか……その点では選句眼があったな、などと思ったものだ。 さてその頃から私には奈良で必ず寄る酒場がある。餅飯殿通りの奥の「蔵」という店である。奈良は西瓜と茶飯と奈良漬くらいが売物で、食物ではほとんど期待できない町である。その夜の町を随分捜し廻って行き着いた店であった。 モツ焼がうまいのだが、話が脇へ外れてしまうので、そのことはいずれ書く。私の妻が死んだ時、朝妻さんが伝えたと思うのだが、この店から弔電が届いた。弔電を打つことは、私も居酒屋商売をしているから連絡があれば義理でもするかもしれない。ただし只事でなかったのは、その一年後の命日に生花が届いたことである。これには驚くしかなかった。決して私は常連ではない。一年に一度行けばよい方で、行かない年もある。しかも御主人は内気な人なので目礼を交す位の間柄であったのだ。 そのような絆があるので、なおさら奈良に足が向くのである。 月朧奈良諸白といふもまた 伊那男

熱燗やあまた仏を見し夜は |

| 「黒川能」は山形県東田川郡櫛引町黒川(現鶴岡市)の春日神社で2月1日に催される王祇祭の神事能で、重要無形文化財。神社にまつられている王祇様が当家に移り、そこで能が奉納される。降りしきる雪の中の能である。先生が訪ねた頃は舞台の周辺を大蝋燭の火が照らしていたという。句は能装束の袖が起す風で蝋燭の炎が一際大きく燃え上がったという。雪と炎と能装束が醸し出す一瞬の綺羅を描き取ったのである。 (昭和55年作『板谷峠』所収) |

| 帰り花とは日本ならではの繊細な季語である。小春日和の頃、桜、梨、桃、山吹など季節外れの樹木が間違っていくつかの花を付ける。「狂ひ咲き」とも言うが、その季語で成功した句は知らない。さてこの句、その日の外出でいくつかの出合いや目撃したものがあったのだが「帰り花」もその内の一つだという。いくつかのうちの一つとして見た淡々とした心持ちが面白いところ、俳諧味である。本当は帰り花に一番心が動いたと思うのだが、その思いを秘したところ、抑えたところが味わい。帰り花とはそんな花。 |

| 向日葵は北アメリカ原産という。およそ二メートルにも伸びるからついつい擬人化をしたくなるような花だ。〈向日葵や信長の首切り落とす 角川春樹〉〈向日葵の大声で立つ枯れて尚ほ 秋元不死男〉などはそうした例だ。この句は種を採取するさまを「吐かすごと」と捉えた。人か動物かを扱うように、である。すると沢山の種を持った向日葵の花が「顔」のように見えてくるではないか。手に持った茎は「首筋」のようでもある。じっと物を観察して、対象物はいかなるものかを存問した句である。いい眼力だ。 |

| 言われてみればそのような花である。貴重な冬の日溜りに咲いているときに特に目立つせいもあるが、何人かがうづくまって日向ぼっこをしているように見えるときもあるものだ。誰もが思うその感慨が、呟くように句になったということだ。肩肘の張ったところもなく強い措辞もなく、一見、技も見せないところがこの句のよさであろう。茶の花が咲く頃の日差しの尊さが穏やかに詠み込まれている。 |

| 美しい風景である。荒れることで知られる玄界灘も今日は通り雨が過るだけ。その雨に洗われて隅々までが清められた七五三なのであろう。玄海(玄界)が動くか、との疑問が出るかもしれない。が、私は大陸文化の窓口のこの固有名詞はかなり合っているように思う。 |

| これはまた大袈裟な……とも思ったが、お目出度い行事だけにこれ位勇ましくてもよかろうとも思う。産土神を呼び起すような杵の音。素直に言い切った潔さ! |

| 十二月は回顧の月である。月初から訃報が舞い込む。人の世の定めとはいえ、あの方が、この方が……。そんな十二月の悲しみの側面を捉えて深い味わい。「つつ」がうまい。 |

| 人が分けるのではなく、熊手を主語にしたところが手柄。 |

| 自然の火の前では本音が出るか。民話風の句。 |

| 「妻のまた」の「また」がうまい。そのまま冬支度へ。 |

| 情感がある。下五で「夜長かな」と納めた方が綺麗かな。 |

| 故郷の漬物が届いたか。「啄むやうに」に郷愁を思う。 |

| 北風の本意を捉えて見事。「北風に」と読み通す方法も。 |

| 十月三日、甲州を囲む山々も屹立し始める頃か。 |

| 私の子供の頃はこのようであった。いつの間にか一人に。 |

| 思えば七輪でもストーブでも残り火があれば大根の鍋。 |

| 父に威厳のあった時代――父にも矜持があったからか。 |

| さて一体いくつ?桜橋も増えたな。「天高し」がいい。 |

| 佞武多絵の虎に嚙まれた夢を見たか。それだけの迫力。 |

| この松風は釜の湯のたぎる音。「正座かな」が奥床しい。 |

| 「神集ひ」は出雲。「とどこほる」で俳諧味を加えた。 |

| 前書きは「御巣鷹山」。私の会社員時代のこと、大阪の同僚課長が出張で来ていた。その日に酒に誘ったのだが-------帰った。帰宅してテレビを付けると何と大阪便の日航機が墜落と。胸騒ぎがして乗客名簿のテロップに目を凝らすと、先に世話になった常務の名が、そしてその課長の名が出た。悲しみが凍結したままのご遺族は沢山いるのだ。群馬県に住む作者にはその痛みが身に入みるのであろう。「慟哭の風化せぬまま」とは何とも凄まじい、この山に対する悲しい挨拶だ。 |

| 一読やはり上田五千石の絶唱〈青胡桃しなのの空のかたさかな〉を思い浮かべる。五千石は私の故郷とも近い天竜川のほとりに疎開していた。この「かたさかな」には異郷に暮す少年の辛さも混っていると思うが、同時にこの俳人の詩精神を鍛えた風土でもあると思う。信濃は固い鬼胡桃。磨いて二つを手の中で鳴らしたものだ。ああ、高校生だった頃の私もミューズに憧れたものだ。詩品の滴る句。 |

| 「猪突猛進」という言葉がある。その「猪突」を季語として使ったのだが、見事に季語として通用させたことを褒めたい。足跡の説明に用いたところが手柄で、途中からの歩幅の広さから、いきなり走り出した様子を読み取ったのである。「猪」の句は沢山見てきたが「猪突」を季語として一句を成した例を知らない。俳句の可能性はまだ広い。 |

| 「紅葉鮒」は琵琶湖の秋の鮒だけに通用する珍しい季語。で、あるからこの城下は清州か安土ということになるが「傾く」という点からみると信長の最後の燃焼の地、安土が相応しかろう。紅葉鮒を配したことで、きらびやかな城下の様子や奇抜な信長の装束、そして紅蓮の炎に包まれた城の残像などが読み手の脳裡をめぐるのである。 |

| 大奥の一場面の菊人形展なのだが、本当の大奥とを混然一体化させてしまったのがこの句の技で、知的処理を効かせたのである。およそ大奥にそぐわない「づかづか」という言葉も、だからこそ生きてくるのだ。もちろん菊師だけはそんな観念はないので自由に動き廻る。はらはらして見ているのは作者と、読者である我々。 |

| 「断捨離」という言葉が流行した。果して何でも捨ててしまってよいのかどうか、少し疑問だが、子孫に迷惑をかけない点では確かであろう。この句、上五と下五に「支度」を使って天秤の平衡を使った楽しい句だ。「老」を持ってきたことにより「冬支度」の季語の中に、晩年を生きるための支度という二重の意味合いを持たせたのが眼目。 |

| 単に夭逝したというならば樋口一葉もいれば石川啄木もいる。貧乏で脚なえて、しかも非業の死となると------この富田木歩ということになろう。一口にその人生を「短日のやうな一世」と詠んだ手柄である。比喩で使った「短日」を季語としてもよいのか?という議論は出そうだ。それを封じるには「木歩の忌」にしてしまう方がよいのかもしれない。が、ともかくこの比喩は褒めねばならない。 |

| 以前茅野の寒天造りを見に行って毎月旭川から出稼ぎに来るという人に、どっちが寒いか、と問うたら、こっちが寒い、と言った。確かに高山に囲まれた盆地の底が湖で、その湖が氷るのであるから天然の冷凍庫にいるようなものである。この町に温泉がなかったら絶望的だなと思ったものだ。その地理をうまく詠み込んだ句。「底冷えの底」とは言い得て妙。動かしようのない固有名詞である。 |

| 楽しい句だ。新嘗祭の日を無理矢理勤労感謝の日と名付けたところにこの祭日のうさん臭さがあるのだが------そこを突いた句だ。「自祝七分」が愉快だ。家族の感謝は合わせても三分。「------酒は」の終り方が何とも、味わいだ。 |

| 平成二十四年度「銀漢賞」を頂き、大変光栄に存じます。思いがけず受賞出来ましたのも、故皆川盤水先生をはじめ伊藤伊那男先生の温かなご指導と、先輩そして句友の励ましに導かれてきたお陰です。心より感謝致します。 要領の悪い為か、いつも何かに追われているような落ち着きのない日々。深呼吸する場所として、主人とよく車を走らせます。吉田町塚越の花まつりは五月四日。三度通い、その度に心が震えるような瞬間、場面に出合いました。山の花まつりの美しさ、土地の人々の心の豊かさを思いながらの二十句。心情過多に陥らないこと、自分に身近な言葉でッ表現することを心掛けました。 伊那男先生のもと、銀漢俳句会の皆様と俳句を学べることを幸運に思います。俳句の内包する世界を楽しみ、一層習作に励んでいくつもりです。 (ただ みき) 昭和三十年七月山形県生れ。平成九年「春耕」入会。皆川盤水に師事。十八年同人。二十二年「銀漢」創刊に当り同人参加。俳人協会会員。 |

| 主宰はつねづね「客観写生」が大切、「物」に託して表現せよと言う。これは句を読み手に伝えるための必須の技術で、これは盤水先師の継承でもある。 主宰の言う「いのちのうた」について考えている。十七文字のなかに「いのちのうた」という抽象的、あやふやなものをどう表現したらよいのか。 気持を込め過ぎると具体性が疎かになり心象が先行し甘い句になり、独りよがりの句になりがちである。また過剰なレトリックも気を付けたいところ。だが上手く気持を滲ませることが出来れば類型のない血の通った句が生まれるという、両刃の剣である。気持は抑え気味の方がよいのだろう。 私の心掛けているのは、「自分の拠って立つころで詠む」「自分のフィールドで詠む」ことである。すなわちそこに心がある。おそらく主宰の言う「いのちのうた」に繋がっていくと思うのである。まだまだ道半ばなのだが。 (からさわ しずお) 昭和24年長野県生まれ。伊豆在住。「春耕」同人。 「銀漢」同人。俳人協会会員。 |

| 思いがけなく銀漢賞佳作のお知らせをいただき、ただただ恐縮するばかりである。 俳句を始めてから今まで続けることができたのは、先生方の熱い御指導と、俳句仲間の皆様方との楽しい交流の賜物と痛感して感謝するばかりである。 俳句を始めてからの十数年は、ひたすら客観写生を追及する地味な句作りが続いたが、決してそれが無駄な時間ではなかったことが今回の受賞に繋がったと感じている。 最近の句作りは、句材を神話や歴史に求めることが多く、作句がやや偏っていると思っていたが、開き直って今回はテーマを神話などに絞ることにした。夫の子貢から「それが眞理子ワールドの俳句なら、それで押し通せ!」などと変な後押しのお陰もあるかもしれない。最後になりましたが、伊那男主宰、銀漢俳句会の皆様、有難うございました。 (いいだ まりこ) 昭和六十三年農林水産省の職場句会に入会、 俳句を始める。平成二年春耕へ入会。平成六年春耕同人。平成十六年度春耕新人賞受賞。平成二十二年銀漢俳句会発足同人参加。(公益社団法人)俳人協会会員 |

| 第二回「銀漢賞」「銀漢新人賞」選考経過報告 杉阪大和 第2回「銀漢賞」は平成24年6月号に募集案内が出され、同年10月1日締切で募集が行われた。その結果、同人より38編、会員より27編、合計65編の応募作品が寄せられた。 10月15日付けで無記名の句稿65編が「銀漢賞」事務局の川島秋葉男氏より、選者の伊藤伊那男主宰、武田禪次編集長、杉阪大和の三名に送付された。約一ヶ月半の選考期間を経て12月1日、各選者が「銀漢賞」「銀漢新人賞」に相応しいと思う作品の予選会を開催した。各選者は予め10~15編の作品を選び出して予選会に提出し、その中から2名以上の選に入った6編を予選通過作品とした。各選者は6編を改めて検討し、6点から一点までの順位付け、12月8日に最終選考会を開催した。得点数の多い順に一覧表を作成し、それを基に総合的に検討した結果、順位通りの受賞となった。 第2回「銀漢賞」は、選者3人が一位に押した多田美記の「山の花まつり」に決まった。総合2位の唐沢静男と三位の飯田眞理子の作品を佳作とした。 「銀漢新人賞」は、予選通過の六編がいずれも同人の作品であった為、残念ながら該当者無しということとなった。 今回65編の応募があったが、選者の選が分散し、2名以上の選に入った作品は6編と少なかった。作品の向上による結果であるとみたいが、選考過程で各作品の問題、課題の指摘が多く出たことも事実である。例えば20句をただ羅列したとしか思えないような作品が目についた。即ち推敲のあとが見えないのである。具体的に言えば、「季節の順序に統一性がない」「仮名遣いの間違い、誤字、脱字」「季語、切れ字の一句一つの原則」「固有名詞の多用」などである。 作品は、一つのテーマの下に独立した一句が20句の集合体となり、その完成度が問われるのである。そして自分の作品に対する思い入れの度合いが試されるのである。その意味で、前述の推敲不足はまことに残念な結果を生んでいる。 「銀漢賞」は現在の結社「銀漢俳句会」全体の俳句の力を象徴するものであり、俳壇の厳しい目に曝されていると思ってほしい。以上のことを踏まえて次回の意欲のある作品に期待したいと思う。 巻末に予選通過作品並びに応募作品の一覧表を掲載し、会員諸氏の力作に敬意を表したい。 |

| 平成24年「銀漢賞」選後評 伊藤伊那男 第2回目となった本年も銀漢賞への応募を65編得た。昨年が67編であったから、当初の熱気を失っていないことが嬉しい。前回の選後評でも書いたが、新作20句を作ることは覚悟と情熱を必要とするものである。それを厭わずに挑戦した方が、設立2年の結社で65人いたということは驚異的なことであり、結社としての誇りである。 さて折角応募するからには、受賞を目指す、受賞に近づくことが目標である。そのために大事なことは基本的な誤りは絶対にしないことである。基本的な、というのは誤字、旧仮名の誤用などに集約されるのだが、辞書を引きさえすれば全て解決する部分のことである。人というものは確信的に誤認していることが多々あるものだ。投函する前に全句について間違いがないかどうか辞書に問うことである。「九仞の功を一簣に虧く(きゅうじんのこうをいっきにかく)」という故事があるが、二十句の内たった一句に単純ミスがあることにより全てが無に帰すことがあるからである。 右記を前提とした上で、季語や嘱目のバランスが取れているかどうか、全体を通じての詩情の高まりがあるかどうか、おのづから滲み出る俳句観や技術が問われてくるのである。上質の応募句を見た場合は、いい映画や劇を見たあとと同じような感動と余韻があるものである。 そうした作句力一朝一夕で身に付くものではなく、日々の研鐕が必要である。最も相応しい季語の選択力や切れ字などの用法は年季が「モノ」を言うものである。「継続は力なり」という諺はまさに俳句のためにあるようなものである。たゆみない努力を続けて次回も大勢の方に応募して欲しいと願うものである。 第二回「銀漢賞」は多田美記さんの「山の花まつり」であった。たった一句だけある「秩父」の固有名詞で場所を明かして、風土色の濃い山国の祭を、子供たちの動きを軸に展開し、独自の目で活写している。細やかな写生の目が行き届き、作者の感動がそのまま読み手の側に伝わるのである。 佳作の「土に淫す」は高いレベルの写生句が並んだが、何故か極端に主観の強い題名と盤水忌の唐突な出方に違和感が否めないというのが選者共通の思いであった。佳作のもう一編「白鳥引く」は抒情の勝った句群だが、古典の裏打ちで生きていた。ただしあまりにも豊富すぎる題材により、逆に焦点が絞れなかった難点も出たようだ。 杉阪大和 予選では句材の新鮮さや意欲作も念頭に置いて選をしたが、それらの作品が最終候補に残らなかったのは残念であった。最終候補の六編はいずれも力作であったが、20句全体の完成度により判断した。 1位に多田美記の「山の花まつり」を押した。秩父の花祭りの様子を写生を利かせ、丁寧に詠んでいるところに好感を持った。現地に赴き、丹念に取材をした熱意が感じられた。 2位は唐沢静男の「土に淫す」。作者の畑仕事の日常を詠んでいるのが強みで、季語の斡旋がよく、読み手に訴える句に惹かれたが、題名の「土に淫す」は頂けなかった。 3位は飯田眞理子の「白鳥引く」。歴史に造詣が深い作者だけに、神々を詠んだ一句一句の完成度は高かった。ただ、もう少し絞り込みが欲しかった点が悔やまれる。 選考経過報告にも述べた通り、選考に当り強く感じたことは推敲不足ということ。しかもその対象があまりにも初歩的なことであり、残念でならない。20句をただ羅列するのではなく、季節の配列はどうか等を検討して初めて二十句が完成されるのである。 最後に、「いのちのうた」を詠むことの根底に「写生」の目を忘れてはならないことを今一度確認して、次回に臨んで欲しいと思う。 武田禪次 事務局の川島秋葉男さんから65編をタイプアウトしたファイルを頂き、直ぐに読み始めた。2回、3回と読み続けてみて、昨年の作品集と較べると全体の水準が高くなっていることを感じた。しかし、昨年の「銀漢賞」となった谷口いづみの「記憶の匣」は心象が強いものの図抜けて詩的な奥深さを感じさせてくれたが、本年の作品にはそのような形で該当するものはなかった。 今回の選考の基準は、あくまでも「写生」とした。その結果、1位に多田美記「山の花まつり」、2位に唐沢静男「土に淫す」を押した。この両作品は、いずれもその対象を自分の骨肉とも言えるように、全身全霊で対象に迫り昇華させているもので、言葉の言い足りない部分があったとしても詩因に些かの揺るぎもない。そのことが句の迫力と説得力に繫がっている。1位と2位の差は「抒情性の有無」と「題の付け方」にあった。それがなければ、両作品を同点1位としても良かったのではないかと思う。 両作品のほかに予選で選んだ作品は、有澤志峯「文のこゑ」、吉沢美佐江「仁右衛門島」、中野智子「古都逍遥」、堀切克弘「信夫の里」、飯田眞理子「白鳥引く」、白濱武子「育み」、川島秋葉男「ざざ虫取り」の七編であった。どれも力の入った作品群であったが、「写生」による対象への迫り方よりも頭が先行している部分があり、対象との同化が今一つ感じられなかった。その中で心象が勝ち過ぎる嫌いはあるが、有澤志峯の「文のこゑ」に個性豊かな佳句が散見され、3位として押した。 「銀漢賞」の応募作品は、20句が一つの作品となるので、作者の姿が投影される。従って、一句ごとが完成されていることは言うまでもなく、作者の思想や信条、生き方などが作品の「テーマ性」となって表れ、次に「題」が付けられ、それを読者が読みとるのである。本年は20句の構成、編集に十分な時間を使われることを期待する。 |

| 「落城史」がうまいところで、即物具象の範疇を出て、物語り性を醸し出している。子供が作った砂の城が崩れていることを「落城」と見たのだ。「冬近し」に賑わいの消えた公園の雰囲気が出ているようだ。同時出句の〈空き瓶のなかに凩吹き溜まる〉などもエスプリの効いた作品。俳句と西洋詩のぎりぎりの境界線に位置している感がある。 大きな飛躍のためには固有の俳句形態に常に回帰することだ。 |

| 感性のきらめきを思わせる句である。小石を投げる水切り遊びなのであろうか。風のない暖かな冬の一日、跳ねた水が輝いたという。「かがやかす」に我が存在するのである。辺りに光が充満しているのだ。同時出句の〈舐めて貼る切手の味や文化の日〉〈鳴り止まぬ拍手のさまに木の葉雨〉なども初心者とは思われない季語の斡旋のよさ、比喩の巧さがある。 |

| ほのぼのとした可愛い句である。クリスマスツリーに飾られた人形の兵隊。吊るされているだけなのだが「守る」と詠んで詩に昇華させた。この一字がいのちである。きっとのんびり顔の兵隊の筈で、そこがまたおかしい。 |

| なるほど凩にも風の強弱、地形や立体物によって「音」が違うのである。それを「音階」と見たのは手柄だ。音階とは「一定の秩序により配列された音」である。この句が更にすぐれているのは「音階」だけでなく、「やうなもの」と捉えたことだ。音階のようでいて音階ではないという凩の音の曖昧さまで詠んだところがうまいのである。 |

| 信州に暮していた頃、台所の上り框などに、冬至用に取っておく南瓜が転がっていたものだ。祖父の家では囲炉裏の上に吊してあったような記憶もある。どれも歪で土に接した部分は変色していたものだ。框の南瓜は不安定であった。そんな様子を捉えた句である。「坐るでも転ぶでもなく」に実感があり、南瓜のおかしさが描かれている。 |

| 学生の頃信濃追分から浅間山麓を散策したことを思い出した。ごつごつした石の道であった。この句はその「石」に意味があるように思う。追分宿の浅間神社の〈吹き飛ばす石は浅間の野分かな 芭蕉〉の句碑を連想させるからである。この句は静まり帰った冬の石。「冬の相」はうまい。 |

| 作者は吟行の旅にでも出てしまったのであろうか。食事などは作り置きしてきたとしても、ふと夫のことが心配になる。こんなときには小鳥が来て夫の見ている庭を賑やかにしてくれるといいな・・などと思う。若い夫婦にはできない句だ。俳句は年輪がものを言うということを思う。 |

| 全く作意を感じさせないし、無理もしていない。欲を出していない句である。「しみじみと」などという言葉も,本来は使わずにその気分を醸すのが俳句なのだが・・。ど こがどういいのか、と問われると即答できないのだが、真実味があるということであろうか。人生の感慨ということか。 |

| これはもう一遍の小説といってよかろう。上野駅といえば集団就職や出稼ぎの風景の映像などを思い出す。この句はそうした内の一人がもはや故郷へ戻ることもなく、ただし故郷が恋しくて上野駅の構内を徘徊している――ということであろう。人生模様が十七音にまとまった。 |

| 一物仕立で枯鶏頭を詠み切った句である。種を採取されることもなく無造作に刈り取られる。種をこぼすという観点で捉えた句は初めて目にしたように思う。物を見る、写生をするということの大切さを思わせる句だ。 |

|

| 『銀漢』の時代(3) 伊藤伊那男 俳句を開始してみると、たいがいの方がそうであると思うのだが、自分の幼児体験や育った頃の郷里の風景などをまずは詠み始めるものである。丁度生命保険の勧誘員が自分の親類縁者や友人を加入させるように身近な思い出の糸を手繰り寄せるのである。しかし二年もすると思い出は出尽くしてしまうのである。――もっとも、それは表面的な具象としての俳句で、潜在的な体験や風景は、技術を伴うと共にじっくりと熟成されていき、折に触れて出てくるものなのであるが――。 それはさておき第二ステップとして、思い出ではなく、眼前の風景や只今現在の自己を詠まざるを得なくなってくるのである。 私の初学の頃の「風」系の結社は写生一辺倒で、一部には写生が目的というような風潮も出ていて、句会では「抒情」という言葉は禁句という雰囲気さえあったように思う。そんなわけで私も否応もなく写生の訓練を徹底的に受けたのだが、その基礎を積んだことは実に有益で幸せなことであった。そして次第に解ってくるのだが、その写生句の中に自己の思いを投入する、滲ませることで、写生俳句の中でも自己確立がなされていくということなのである。 私の場合は、自分の個性が少しは出せるようになったかなと思えるようになったのは、俳句を始めて数年後の一泊吟行会であった。場所は山梨県龍王町の金玉山瑞良寺。この寺は私の所属していたフジテレビ社内句会「枸杞の会」会員で、テレビ局出入りの本屋さん、土井玄由さんの寺である。当時郷里に戻り寺を継いでいたが、農村地帯の中の何の変哲もない野寺であった。盤水先生にも来て戴いたということで緊張感も高まり、狭い境内の中を嘱目を捜して懸命に作句に集中したのである。その中で秋の昆虫に着目して必死にまとめたのが、 秋の蝶息するたびに翅ひらく

秋蟬のまぐはいている墓の上 などの句であった。一所懸命に「物」を見て、その生態を描写してみたのだが、あとから思うと、その写生の中に自分の心象を投影することができたように思うのである。そして期せずして両句とも「一物仕立」の俳句方法になっており、後年の私の俳句の基本姿勢の萌芽がそこにあったように思う。この句を含めた数句が盤水先生の選に入り、忘れ難い吟行会になったのである。 |

10月30日(火) 「銀漢」12月号の原稿全部終了。店「某パカの会」というよく解らぬ会。敦子幹事。一平、真砂年、朝比古、肖子、うさぎ、相子智恵、峯尾文世…15人。句会も。「雛句会」5人。赤羽さん久々。 「銀漢」12月号の原稿全部終了。店「某パカの会」というよく解らぬ会。敦子幹事。一平、真砂年、朝比古、肖子、うさぎ、相子智恵、峯尾文世…15人。句会も。「雛句会」5人。赤羽さん久々。11月1日(木) 発行所「十六夜句会」杉阪さんゲスト。終って12人店。「天為」内村恭子さん誕生日。青柳フェイさん米国より来たとて、天為勢六名ほど。神村君3人。 11月2日(金) 三か月に一度の主宰句会、水内慶太、小山徳夫、藤田直子、井上弘美、檜山哲彦、木暮陶句郎さん。発行所「大倉句会」終って四人。池田のりを、洋酔さん。「青垣」の今村恵子さん2人。「秋」佐怒賀正美さん。竹内宗一郎さん、青柳フェイさん(明日米国へ戻ると)など。幼馴染の木下操君訪ねてくれる。忘れていた思い出話聞く。 11月3日(土) 10時、発行所にて運営委員会。13時、ひまわり館にて「本部句会」。岐阜の堀江美州さん来京。46人。あと「和民」にて親睦会。あと渋谷に出て買物。浅酌のつもりが深酌に。 11月4日(日)  9時、整体。あと床屋。クリーニング店。日用品買物など。モスバーガー店に初めて入る。小文、礼状、アンケート回答、校正など雑務。15時、成城。携帯電話機不調にて交換手続。桃子家にて桃子誕生会。杏一家も揃い、博多黄金屋のモツ鍋。水炊き。あと雑炊。 9時、整体。あと床屋。クリーニング店。日用品買物など。モスバーガー店に初めて入る。小文、礼状、アンケート回答、校正など雑務。15時、成城。携帯電話機不調にて交換手続。桃子家にて桃子誕生会。杏一家も揃い、博多黄金屋のモツ鍋。水炊き。あと雑炊。11月5日(月) 発行所「かささぎ」勉強会。鷹羽狩行についてと。終って10人店。あとは不入り。杏、急性盲腸炎か?入院と。昨日一緒に飲んでいたのに…。 11月7日(水) 清人さん「戻り鰹の会」15人。烏賊も十杯焼く。発行所「きさらぎ句会」あと6人。ひまわり館にて「宙句会」あと六人。大学茶道会の枡田先輩、奥様と。久々繁忙。 11月8日(木)  平成俳壇(1月号)発送。工藤千代さん、越後の新米、食用菊の花を届けてくれる。徳永さんアイレックスの社長、久治米さんと。 平成俳壇(1月号)発送。工藤千代さん、越後の新米、食用菊の花を届けてくれる。徳永さんアイレックスの社長、久治米さんと。11月9日(金) 安藤さん清掃に入る。「雲の峰」総会の講演資料作成、礼状その他。店、松山さん。銀漢弁当部。駒ヶ根市の先輩、今井康之さん東大新聞研究所の桂誠一先生と。2人とも「銀漢」11月号を買っていってくれる。今井さんは中卒で岩波書店に入社した方。私の生家の隣家で親類の憲法学者芦部信義の「芦部憲法」は今も年間数千部出るロングセラーであると。私の父は一切金の請求をしない医者で戦後の貧乏な時代にどれだけの町の人から慕われていたことかと。嬉しい話を聞く。 11月10日(土)  6時起床。「雲の峰」年次総会のため京都へ。丁度、妻の従姉妹で京都造形大学教授・画家の今井悦子の展覧会が今日、最終日というので、イムラ・アートギャラリーに寄り歓談。1時、会場の西陣織会館に。「芭蕉の出自」という題で30分程話す。 京都シティホテルにて17時より宴会。二次会あり。23時寝る。 6時起床。「雲の峰」年次総会のため京都へ。丁度、妻の従姉妹で京都造形大学教授・画家の今井悦子の展覧会が今日、最終日というので、イムラ・アートギャラリーに寄り歓談。1時、会場の西陣織会館に。「芭蕉の出自」という題で30分程話す。 京都シティホテルにて17時より宴会。二次会あり。23時寝る。11月11日(日) 八時半、バス2台で出発。北野天満宮。深泥池は雨の中で竹門康弘京都大学准教授よりレクチャー受ける。保護、育成の努力に頭が下がる。鷹ヶ峰の「しょうざんリゾート」わかどりにて昼食。雨中、常照寺、源光庵などを巡る。京都駅にて解散。悦子さんとぐじ、ずいき煮、こっぺなどで酒。くつろぐ。最終の新幹線に飛び乗る。 11月13日(火) 持って行くのを忘れた「雲の峰」への特選短冊書く。新同人推挙の手紙、店「火の会」10人。京都土産の鱧のつけ焼、三木鶏卵のだし巻、打田の漬物、鯖鮨など出す。同会員の広渡詩乃さんの母上、「朝」の高弟、加瀬美代子さん挨拶に来て下さる。「銀漢」の購読会員になってくださる。 11月14日(水) 環さん5人。大西グループ10数名。一平さん、有史さん…盛況。大野田好記さん、大連土産の紹興酒10年もの。ロシヤ製携帯酒入れ。伊那の小池百人さんからボジョレーヌーボー6本着。 11月15日(木) 11月16日(金) 発行所「野村句会」終って六人店。一般のお客多し。 11月17日(土) 午前中整体。15時、成城・桃子の家。杏一家も。ボジョレーヌーボー、 シャンパンで乾杯。牡蠣、からすみ、スモークサーモン、豆乳鍋。宮澤はハワイ行きで途中退席。19時過に酔ってソファで寝てしまい、そのままお泊り。 11月18日(日) かれこれ12時間寝たか。杏一家も泊り。朝風呂、朝食ゆっくり。帰宅して選句。角川の「俳句」1月号、福井隆子句集『手毬唄』の1句鑑賞送る。年賀状の文案作り、杏に構成を託す。 11月19日(月) 店、今井聖、竹内宗一郎さん(「街」主宰と編集長)。本日、二の酉前夜、いづみ、展枝、真一、凌雲が店の熊手を花園神社に納め、新しい熊手に替えてきてくれる。22時半、店閉めてそのメンバーと餃子屋。 11月20日(火)  何と、20時近くまで客ゼロ。昨日、千客万来の熊手飾ったのに!悦子さん、対馬さん(日本女子大の同窓)、小滝さん。鷲神社の二の酉帰りの洋酔、展枝さん寄ってくれる。私の地元の小泉さん…。帰路、洋酔さんに花園神社のお酉さんに誘われるがこの人とだと何時になるか解らない。原稿押せ押せ状態にて断る。 何と、20時近くまで客ゼロ。昨日、千客万来の熊手飾ったのに!悦子さん、対馬さん(日本女子大の同窓)、小滝さん。鷲神社の二の酉帰りの洋酔、展枝さん寄ってくれる。私の地元の小泉さん…。帰路、洋酔さんに花園神社のお酉さんに誘われるがこの人とだと何時になるか解らない。原稿押せ押せ状態にて断る。11月21日(水) 「三水会」(高校同期)7人。広渡敬雄氏、会社先輩と。「読む会」(真砂年、一平、うさぎ、麒麟さん)。発行所「はてな句会」終って4人(阪西敦子、相沢文子、後藤章、木村定生さん)。「天為」編集部など。昨夜と打って変わって盛況。 11月23日(金) 10時、清澄白河駅、46人。「銀漢本部吟行会」。雨中の清澄庭園を散策。芭蕉稲荷を巡り芭蕉記念館へ。昼食は洋酔さん等とトンカツ。ビールうまし!句会前30分程、芭蕉の出自について講話。17時より門前仲町の「庄屋」にて打上げ35名程か。 11月24日(土)  9時半、新宿シネマートで指揮者小林研一郎の映画「天心の譜」観る。皆川文弘さんより頂いた券。帰宅してずっと原稿執筆。 9時半、新宿シネマートで指揮者小林研一郎の映画「天心の譜」観る。皆川文弘さんより頂いた券。帰宅してずっと原稿執筆。11月25日(日) バニラに混合ワクチン接種。ずっと原稿執筆。歳暮手配。銀漢賞の選句に入る。この2日間、酒飲まず。 11月26日(月) 発行所、12月号発送作業。店、「湯島句会」出句者百数名、出席者37人。 11月27日(火) 西村麒麟さん、姫路在住の川柳作家の樋口由紀子さんと。閑散。右隣の焼肉「牛王」が閉めた後にワインとパスタの店、金曜日開店の模様。左隣の「福の木」が閉めた後の魚料理店は開店からかれこれ1ヶ月か。閑散。 11月30日(金) 安藤さん掃除に入る。俳句年鑑の句他。洋酔塾記念集へ文章。バニラ洗う。店、エッセイストの坂崎重盛さん3人。「雛句会」5人。発行所「金星句会」終って7人店。  |