| 2017年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 |

| 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 | |

| 2018年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 |

| 7 月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 | |

| 2019年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 |

![]() 4月号 2019年

4月号 2019年

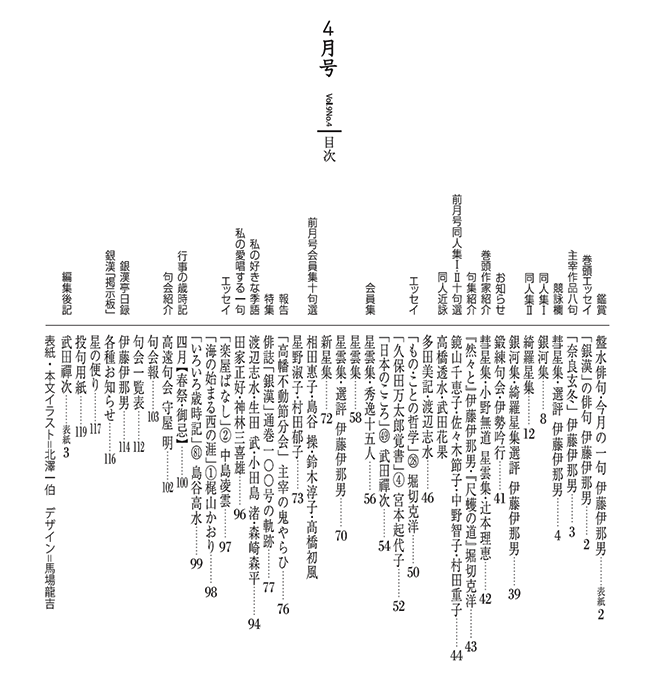

| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀漢賞銀河集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 高幡不動節分会 銀漢の絵はがき 掲示板 銀漢日録 今月の写真 俳人協会賞受賞式 |

伊藤伊那男作品主宰の8句  今月の目次  銀漢俳句会/2019/4月号 銀漢の俳句伊藤伊那男

|

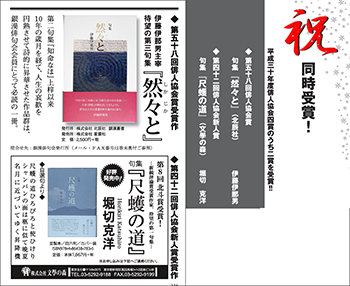

| ◎俳人協会賞を受賞して 第58回俳人協会賞を受賞できたのは僥倖であった。知らせが入ったのは、折も折、銀漢俳句会の年次総会・新年会の当日で、第一部の総会が終り、第二部の宴会に入る直前であった。今年の余興は私が銭形平次に扮して主題歌を歌いながら入場する趣向で、楽屋でドーランを塗っている最中に能村研三俳人協会理事長からの電話が鳴った。受話器に耳を当てようとしたら鬘ががっちりと耳を覆っていて聞こえない。慌てて剥がして知らせを聞いた。そんなわけで、銭形平次の扮装のまま受賞の報告をしたのであった。私が選句し、跋文を書いた堀切克洋君の『尺蠖の道』も新人賞受賞の知らせが入っており、会場は湧きに湧いた。 さて句集『然々と』のあとがきに書いたが、第一句集『銀漢』は盤水先生から叩き込まれた写生の訓練から生まれた習作であった。第二句集『知命なほ』は会社の倒産や妻との別離が中心となったため境涯性の強い、情の句集であった。今回の『然々と』は上記に加えて、人事、滑稽が顔を出してきたようだ。そうなると必然的に一物仕立ての手法の句が多くなったようだ。よく「あの俳人は第一句集が一番良かった」という評価を耳にするが、それはちょっと悲しいことで、以降は退化している、ということにもなりかねない。もちろん第一句集は初学の素直さや瑞々しさがあるのだが……。 人生は有為転変していくもので、年齢や環境の変化、思考の深まりで句風が変っていくのは当然のことである。そして句歴が技法を磨いていくものであり、表現力も高まっている筈だ。私も36年間俳句を作っているので、それなりの人生経験と作句技術を身に付けてきたつもりである。 その中でも変らないものが一つある、と明確に断言できることがある。それは「写生」の訓練である。初学の頃の「春耕」は写生俳句一本槍で、抒情などという言葉も使えない雰囲気であった。だがしばらくして私が理解したことは、「写生とは自分の得た感動を読み手に正確に伝達する手段」ということである。対象物が目から入り、胸中を駆け巡り、俳句という十七音に変換する過程で、否も応もなく作者の思考、感情が纏わり付くものであり、主観など無理に加える必要はない。その写生という技法を習得した上で、ようやく自分を持ち出していく───そういう段階があるということである。私にとって一貫して変らないもの、それは「写生」という座標軸である、ということを今回の受賞でしみじみと実感したのである。 |

| 崇徳上皇は平清盛、源義朝の急襲を受け捕われた。これが保元の乱で、源平の争乱の端緒となった事件である。上皇は讃岐国に配流されて憤死し、怨霊になったという。その陵墓が徳島県坂出市の白峰御陵で、白峰寺の中にある。春の鵙は秋と比べてどことなく艶を含んだやさしさがあるという。上皇の怨霊を慰めていたのであろうか。ちなみに今サッカー少年が参拝する京都の白峰神宮の祭神もこの崇徳上皇である。 (昭和六十三年作『随處』所収) |

| 俳句を始めるまで私は凧は正月のものだと思い込んでいたが、正月は「正月の凧」と詠み、「凧」だけだと春の季語で主に凧合戦を指すということを知った。さてこの句は連ねた凧。糸が切れて凧は天空へ舞っていく。そのうねるように消えていく様子を「龍になる」と詠んだところが勇壮で、詩情を深めたのである。 |

| 「縄跳」は冬の季語。大縄跳であるから何人もが入ったり出たりするものであろう。筑波山は江戸時代には町からいつも望むことのできる単独峰で、富士山と共に親しまれ、「初富士」と並んで「初筑波」と季語にもなる存在であった。また文学的にも嬥歌の地であり、そんなことから千メートルに満たない山ながら、深田久弥は「日本百名山」に入れたのである。それを縄跳の子等が蹴上げる。構図の面白い句となった。 |

| いつ見る夢を初夢というか、というと地方によって違うようで、大晦日の夜、元旦の夜、二日の夜、ともいう。何を見るのが良いか、というと「一富士二鷹三茄子」の順だという。どうして茄子か解らないが、ともかく茄子が入っている。この句だと富士・鷹は見たのである。残りの茄子を今宵は見よう、と言うのである。何とも羨ましく、正月の目出度さが溢れた豊かな句となった。 |

| 「琴柱」とは琴の胴の上の弦を支える部品。張りを強くしたり、移動したりして音の高低などを整える役割を果す。さてこの句は鉄塔をあたかも琴柱と見立て、虎落笛の音の調整をしている、というのである。大きな琴柱ということになる。柔軟な発想を褒めたい。 |

| 羽子板遊びなど全く見られなくなった昨今である。私の子供の頃は車もほとんど通らない道路は子供の遊び場であり、羽子板突きなどもして、負けると顔に墨を塗られた記憶もある。この句は一人子の女の子なのであろうか、一緒に突く姉妹がいなくて、羽子板を抱えたまま、誰か声を掛けてくれるのを待っているのである。華やかな中の一抹の淋しさである。 |

| 冬の日はあっという間に落ちる。冬夕焼の取合せのよさ。 |

| 初日に輝く繭の艶やかさが際立つ。 |

| 時間が止まっている遺影と季節の移り変りの対比がいい。 |

| 歳晩の日の移ろい易さを「ちひさき日向」とした的確さ。 |

| まだ修行の足りない修験者か。滑稽味。 |

| 冬だからこそであろうか、建物の影に隠れた淋しさ。 |

| 聖武天皇の遷都か。その跡は今、冬菜畑に。 |

| 「無漏路」は煩悩の無い清浄世界。冬椿に掛けた良さ。 |

| 客の爆笑に合わせて餅花も揺れる。初芝居である。 |

| 僅かな日差しの中の冬耕。「掌ほどの」の比喩が効く。 |

| 人生の機微。時にこのようなことがあるものだ。 |

伊藤伊那男

| 新年に嬉しい夢を見たな、と思う。木曾馬は短足短軀。源平の時代などはこの位の馬に乗っていただろうと想像すると、今の時代劇と違って少し滑稽である。その木曾馬がダービーを制したという夢!長野県在住の作者であることを思うと、瘦せ我慢も少し入っているような可笑しさもある。 |

| 昨年末の煤逃吟行会では飛鳥も奥、祝戸に泊まった。研修用の宿なので、食事は期待していなかったが、牛乳をベースにした飛鳥鍋が実にうまくて唸ったのであった。その飛鳥であったからこそ、聖徳太子を偲んで「和を以て」の発想となったのである。その「和」が鍋料理の均等な配分に及ぶところが俳諧味であり、高度な技倆である。同時出句の<冬あたたか点で支ふる石舞台><葱どれも尖る五重塔の裾><みほとけの火事の瘡蓋取れぬまま>など、どれも秀逸句であった。 |

| 近松門左衛門は江戸中期の浄瑠璃、歌舞伎脚本作者。大阪を舞台とした義理人情の葛藤を題材とした心中物「曾根崎心中」「心中天網島」「女殺油地獄」などで名声を高めた。その大阪は「八百八橋」とも呼ばれた水運の町。その橋ごとに「悲恋」がある、というのがこの句の要。大阪と言わないで明確に大阪を詠んでいるところがうまい。一方、同時出句の<義士の日や本所の風も呼子めく>は東京。「呼子めく」風がいかにも関東の風である。 |

| いかにも現代の一景である。寒見舞が冷凍便で届くという「寒」の極みであるところが面白い。寒見舞でこの発想の句を見たのは私には初めてであり、この発想を称えたい。 |

| 富士山が表紙というカレンダーをよく見掛ける。これをめくると一月になるという造り。句はその拍子を剝ぎ取って予定を書き込んでいく、という。富士は日本一の山、日本人の心の支えの山。その表紙から新年が始まるというところがいい。 |

| 「なまはげ」は秋田県男鹿半島で行われる奇習で、小正月に行われる行事であったが、戦後、十二月三十一日の大晦日に変わった。この句の「鬼」はそのなまはげ役の男達と見てもいいし、空想として、なまはげは夜に備えて朝湯に入るだろうな、……と読み取ってもいい。なまはげからこのように連想を伸ばしていったところがいい。 |

| 手土産を持たず、笑顔だけの寒見舞……これも味わいである。仏教用語に、人に物を施しめぐむ「布施」がある。金であったり、品物であったりするのだが、何も無い人には「和顔施」がある、と瀬戸内寂聴の本で読んだことがある。笑顔だけを施すだけで良いのだというのだ。そんな安息を感じさせる句であった。 |

| スケールの大きな句である。名前通りのジャンボジェット機だが、宇宙規模でみたら「塵」のようなものだ、というのだ。哲学的な発想で、科学文明とは一体何であるのか、などということも考えさせられる句であった。 |

| 感性の鋭さを感じさせる句である。獅子舞が歯を鳴らしたところで、空に傷がつくわけでもない。それは自明のことなのだが、納得してしまうのがこの句の力である。正月の澄みきった青空を背景に持ってきただけに透明感が一入である。 |

| 煮凝の味わい方はまさにこれだな、と手を打った。嚙まずに口の中の体温でゆっくりと溶かしていく。味を確かめるために目を閉じる。「長く目を閉ぢて」が実感である。 |

その他印象深かった句を次に

| 実際の富士山を見るのではなく、銭湯のペンキ絵であるところが愉快であり、そこがこの句の勘所。俳句の「諧」の部分である。「二日」というところも面白く、もしかしたら前日の元日には初富士を拝したのかもしれないという想像にも及ぶのである。同時出句の〈どよめきもいつか祈りの初日影〉は初日の出の僅かな時間の中の人々の心の推移をうまく捉えている。「初日影」の「影」は「月影」「星景」という時と同じく「光」のことである。物を照らして明暗をつける「光」。日本語の多彩なところである。 |

| 「春着」は正月に着るために新調した晴れ着。その躾糸を抜くと羽ばたく‥‥。袖の大きな和服の形状の特徴をよく捉えているが、それだけではなく着ている人物そのものが羽ばたく――未来へ向っていく――というところまでに持ち込んだのが手柄である。同時出句の〈炉火爆ぜて想ひ出みんな崩れゆく〉も炉の薪や炭が形を崩していくことに心象を重ねたところがうまい。 |

| 年末に奈良煤逃吟行会を行っているが、その旅の中の嘱目であろう。一日15㎞位は平気で歩く会である。文字通り地図には無い畦道まで歩いたりする。そんな様子が如実である。もちろん「煤逃」の本来の意味に戻って、街の中の路地などを想ってもいい。同時出句の〈落葉踏む新たな地層成すやうに〉はなかなか自由で新鮮な発想だ。〈冬靄の先に太古のありさうな〉は、これも飛鳥あたりでの着想であろうが、すぐその先に埋もれた歴史が顔を出しそうなミステリアスな感覚がいい。 |

| 作者は信州伊那谷の高遠町に住む。私の出身地は近隣の駒ケ根市で、町の中央に銀座通りがあった。私の育った頃は賑やかな商店街で、祭の飾り付けでは一番金廻りが良さそうであったが、今や商売をしているのが三分の一位という閑散たるシャッター街となってしまっている。正月は若干の賑わいがあるのかもしれないが、村の銀座の淋しさが如実に伝わってくる。同時出句の〈ひとり欠け一人増えたる初写真〉は世代が替りつつも連綿と続く一族の血脈を初写真一枚に託した秀作であった。 |

| 剪定により庭が明るくなったことを「冬日拡げをり」と捉えたのは出色。明るさに臨場感がある。同時出句の〈湯たんぽの柔らかき湯を分け合ひぬ〉も「柔らかき湯」の把握が良く、続く下五の「分け合ひぬ」に家族の様子なども偲ばれて温かな句となった。 |

| 正月に揃った親子孫。血脈の続く三世代が同じ所につむじを持つ。実に和やかでお目出度い場面である。そのように生き死にを繰り返して各々の家系が続くのである。「元日」という節目の季語との取合せで成功している。 |

| 「懐手」の季語は本来は和服が前提で、寒さ対策で袖口から手を入れることを言う。和服を着ることが少なくなった今だが、一つのイメージとして詠まれることが多く、それはそれでよいと思う。藤原京跡を囲む耳成山、香具山、畝傍山を見渡しながら、神々の恋の鞘当ての物語などに思いを巡らせていたのであろうか。「懐手」が効いている。同時出句の〈首塚へ悴む両手合はせけり〉も佳品。 |

| この句を見て信州で過した少年時代を思い出した。春が待ち遠しくてよく自転車で近郊を走った。蕗の薹や土筆を摘んだり、果樹園の芽の膨みや剪定の様子などを見て廻ったものだ。「すでに人影」にその季節の果樹園の様子が如実である。同時出句の〈いつしかにバイパスにも街冬木立〉は町の変遷の様子を捉えて出色。〈石臼の代替はりして茎石に〉も一つの変遷。 |

| 「吉書」は、吉日を選んで奏聞する文書の意が転じて「書初」の傍題になっている。「重み嬉しき」と手離しの表現にしたが、正月の喜びが増幅する効果を発揮しているようだ。素直さがいい。 |

| 島に暮し続ける人の充足感が滲んで味わいが深い。「去年今年」の季語が生きていて、昔も今も、そしてこれからも‥‥という地に足の付いた感慨が心地良い。同時出句の〈隙間風白河越ゆる夜の汽車〉は回想句であろうが、一昔前の東北本線の様子が偲ばれる。 |

| 高幡不動節分会 高幡不動との縁は深い。春耕の新年大会は昭和58年から毎年この寺で開催されており、ほぼ毎年訪ねている。皆川盤水先生の〈この寺の風鐸の音濃あぢさゐ〉の句碑があるし、今先生はこの地に眠っておられる。去年遷化された川澄祐勝大僧正は俳句を嗜まれていて春耕の顧問でもあった。私にも目を掛けて下さり、会員の紹介をしてくださったりもした。その高幡不動から、新年早々、節分会の年男としての案内状を戴いたのは嬉しいことであった。武田編集長に伝えると、武蔵野探勝会の方々が句会日を変更して、30数名が応援に来て下さるという。私は雨男で知られており、当日の天気が気懸りであったが、暖かな快晴で、日曜日でもあったので、駅から寺まで長蛇の列であった。大勢の年男の中の一人であるが、裃姿に仕立てて貰い、お不動様の前で懇ろな祈禱を受けたあと、二階から一升枡に入った豆を撒いた。こいつは春から縁起がいいわい! という爽快な気分であった。 |

| 伊藤伊那男 俳人協会賞 堀切 克洋 俳人協会新人賞 2019/3/17 学士会館 銀漢亭(二次会) |

| △ 月刊「俳句四季」に受賞の記事が掲載されました。 △月刊「俳句四季」に受賞の記事掲載は5月号(4/20発売)か6月号(5/20発売)のどちらかを予定しています。 |

| 1月 1月6日(日) 飯田子貢句集の序文の構想を練る。13時、「中野サンプラザ」にて「春耕同人句会」51人。あと「炙谷」にて親睦会。そのあと、窪田、池内、柚口、洋酔さん等ともう一軒。  1月7日(月) 1月7日(月)新年初めての店開きにて、早めの仕入れ、仕込み。初客は皆川文弘さん、梅田津さんの勉強会4人。「かさゝぎ俳句勉強会」あとの14人など。  1月8日(火) 1月8日(火)店、「火の会」14人と盛況。「宙句会」あとの15人。高部務さん他。  1月9日(水) 1月9日(水)村上鞆彦、今泉礼奈夫妻来店。3月出産と。「きさらぎ句会」あと4人。森崎森平さん、飯田市の書店「平安堂」社長だった平野瑛児さん、慶応大学の先輩。共通の話いろいろあり。発行所「梶の葉句会」選句。 1月10日(木) 屋内松山さん。19時から「十六夜句会」「極句会」の合同新年会20人。 1月11日(金) 発行所、山元正規さん句会あと5五人。そのあと福永新祇さん句会5人。そのあと「大倉句会」あとの21人が入る。 1月12日(土) 10時、発行所にて「銀漢」運営委員会。13時、麹町会館にて「銀漢本部句会」50名ほどか。近くの中華料理店にて親睦会。飯田子貢さんに隣に座ってもらい句集の打ち合わせ。 1月13(日) 子貢さん句集の序文書く。17時半、大磯駅。北浜海岸の「大磯の左義長」へ。禪次、花果、洋征、直さん。鎌倉句会の堀英一さん。九基のどんど焼、海の綱引き。あと茅ヶ崎の堀さんの馴染みの中華料理店「天天」に案内していただき会食。 1月14日(月) 梅原猛氏逝去と。古代史について刺激を受けた学者であった。追悼。「春耕新年俳句大会」の選句。角川「俳句」依頼の文章。「銀漢」のエッセイ等書く。夜、戴いた鮪で寿司を握る。風邪気味にて薬、ホカロンなど。 1月15日(火) 風邪気味。悪寒もあり、19時半、客が途切れたところで閉めて帰宅。夜中、咳止まらず眠れない。朝方、咳は収まる。  1月16日(水) 1月16日(水)今日は「あ・ん・ど・うクリニック」休診にて、小川小児科へ。インフルエンザではないようだと。店、「三水会」6人。週刊金曜日の伊達さんと写真家の初沢亜利さん。22時閉める。ヘトヘト。この私が食欲無し。この私が2日間酒抜き。 1月17日(木) 「あ・ん・ど・うクリニック」。店、予約あり、休むわけにはいかない。元「俳句研究」の中西編集長、ひょっこり来店。遠藤若狭男さんの急死にショック受けたと。会う約束をしていた矢先と。 1月18日(金) 発行所「蔦句会」の選句あと7人店。杉阪さん風邪で欠席。島谷高水さんより連絡あり「纏句会」のメンバー半数が風邪で倒れており、明日の句会は休会と。客が途切れたところで閉める。20時。 1月19日(土) 風邪かなり回復中。でも食事するとすぐ眠くなり調子出ず。角川「俳句」の原稿締め切り近し、エンジンかけないと。寝たり、起きたり1日家。 1月20日(日) 朝、何とか角川の原稿をまとめる。14時、浅草「三浦屋」で皆川丈人、文弘さん、井蛙さんと私。武田編集長は風邪で休み。河豚料理。酒4日ぶり。あと「浅草サンボア」「神谷バー」など3軒飲み歩く。「浅草サンボア」のハイボール佳し。  1月21日(月) 1月21日(月)店「演劇人句会」8人。角川の新年会あとの水内慶太、麻里伊、鈴木忍、木暮陶句郎、阪西敦子、山田真砂年、菊田一平、竹内宗一郎さん……。  1月22日(火) 1月22日(火)15時半、ひまわり館。「萩句会」の選句。中村孝哲さん句集の相談。店、「ひまわり句会」あと九人。22時閉める。  1月23日(水) 1月23日(水)伊集院静先生から妻の忌日供養のお線香到来。昼寝。店、閑散。一階も二階も事業部、演芸部(私設)の新年大会用余興の練習。私も銭形平次の歌を……。数日、酒抜いている。  1月25日(金) 1月25日(金)発行所「門」同人会に貸し出し。あと鳥居真里子さん他五人店。奥、「雛句会」11人。津田卓さん検査入院にて中村宗男さんが取り仕切る。あと「金星句会」あとの5人。  1月26日(土) 1月26日(土)13時、スクワール麹町にて「銀漢新年俳句大会・年次総会」15時半より祝宴。今年は銭形平次役で、その化粧の最中に俳人協会の能村研三理事長より句集『然々と』が俳人協会賞受賞との電話入る。そのあと、堀切克洋君にも俳人協会新人賞受賞の電話入り、ダブル受賞となる。宴会盛り上がり100人ほどの参加者から祝福を受ける。あと銀漢亭に30人位集まり2次会。嬉しい2日となる。  1月27日(日) 1月27日(日)やや2日酔い。14時、1週間遅れの亡妻光代14回忌、偲ぶ会。但し午前中に孫の龍正君インフルエンザの発症にて杏一家来ないことに。兄夫妻はもともと所用で欠席にて妻の妹の五日市夫妻のみ。愛媛から取り寄せのいつもの河豚料理。私の作ったカラスミ、鮪の芹和え、生牡蠣などで思い出話。20年前私の俳人協会新人賞受賞の時、花束贈呈をして貰った写真飾る。3月の協会賞授与式には桃子に花束贈呈して貰うことに。1日、祝いのメールや電話などいただく。  1月28日(月) 1月28日(月)駒ヶ根市長の杉本君より祝いのメール。毎日新聞鈴木琢磨、城島さんより祝いの電話。東京新聞より七句の依頼。店「閏句会」8人。「汀」の土方元編集長、池田のりをさん。  1月29日(火) 1月29日(火)14時「俳句αあるふぁ」の中島編集長、スタッフ、カメラマン来店し「一句一菜」の料理の撮影。9品目ほど作る。あと試食タイムとなり私も食み始めてしまう。熱海からの帰路という佐怒賀直美さんと文芸仲間四人寄って下さる。「江戸城天守を再建する会」の四人。山崎祐子さん祝いに駆けつけて下さる。井蛙さん祝賀会会場探しであちこち廻って来たと。坪井さんも。近恵、竹内宗一郎、内村恭子さん……。あと皆川文弘さん、井蛙さんと餃子屋。  1月30日(水) 1月30日(水)14時半、新宿の喫茶店にて杉阪大和さんの第2句集打ち合わせ。店閑散。仕込みに徹す。「花暦」の山本潔さん(時事通信社)、坊城俊樹さんがお祝いに来て下さる。22時閉めて井蛙、展枝さんと蕎麦の「わたる」。 2月  2月1日(金) 2月1日(金)店、「澤」同人の野澤雄さん。毎日新聞の城島徹さん(大山かげもとさんの甥)。「大倉句会」あとの17人。羽久衣さん、母上手製の蕪鮓、何ともうまい! 2月2日(土) 終日家。華子以外はスキー旅行へ。夕食、華子と2人。ステーキ。クリームスープ作る。酒飲まず。原稿書く。  2月3日(日) 2月3日(日)快晴。11時過ぎ、高幡不動尊。皆川盤水先生の墓前に俳人協会賞受賞の報告をする。今日は節分で豆撒きの年男に招かれている。受付で入れ替わりに帰る星野高士さんと会う。裃姿となり参道を進む。武田編集長をはじめ、武蔵野探勝句会の仲間30数名が見守って下さる。不動明王前で杉田御貫主の祈禱を受け二階から枡の豆を撒く。14時過ぎ、参道脇の蕎麦屋「増田屋」へ。皆が待っていてくれて5句出し句会と宴会。嬉しい1日となる。家族スキーから戻る。  2月4日(月) 2月4日(月)彗星集書いて3月号の執筆終了。俳句文学館へ受賞の言葉、自選15句など。店、三輪初子さん祝いに寄って下さる。初子さんも「毎日俳句大賞」受賞。「つの会」4人。来月は私の句集『然々と』の勉強会と。「かさゝぎ俳句勉強会」あと11人。 2月6日(水) 「きさらぎ句会」あと6人。「宙句会」あと12人。中島凌雲君、大阪から。屋内松山さん。阪西敦子さん。 |

写真は4~5日間隔で掲載しています。

△郁子・ムベ

花の名は、天智天皇が果実を食して「むべなるかな(いかにももっともなことだ)」といわれたことから名づけられました。幼木のときは3枚、その後5枚、実が成る頃には7枚になるので、「七五三の縁起木」ともいわれています。