| 2017年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 |

| 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 | |

| 2018年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 |

| 7 月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 | |

| 2019年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 |

![]() 6月号 2019年

6月号 2019年

| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀漢賞銀河集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 伊那男俳句 銀漢の絵はがき 掲示板 銀漢日録 今月の写真 俳人協会賞受賞式 俳人協会四賞受賞式 |

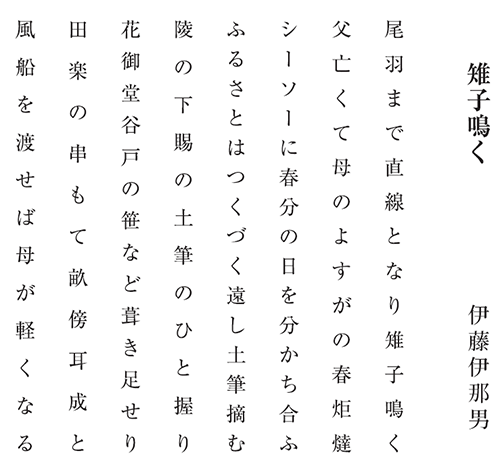

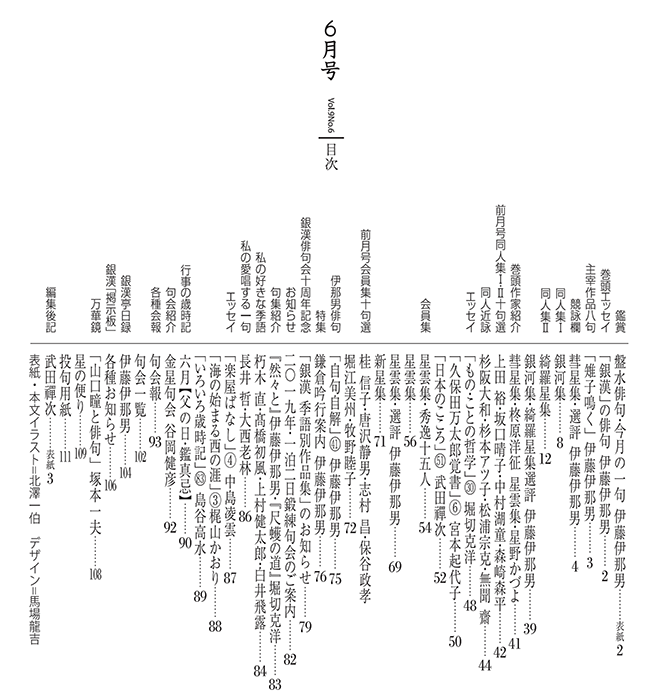

伊藤伊那男作品主宰の8句   今月の目次  銀漢俳句会/6月号  銀漢の俳句伊藤伊那男

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ◎俳句には「作者の名前」という前書きがある 俳句は作者を離れて一人歩きをする文芸だという人がいる。短い詩型だけに、一句に作者の思想、心情を盛り込むことが難しいので、読者の想像が入り易いという面があることを私も認めないわけではない。だが私は、俳句は作者の名前という「前書き」のある文芸だと思っている。 例えば松尾芭蕉に〈さまざまの事思ひ出す桜哉〉がある。何も知らないでこの句が句会に出句されたとしたら果たして点数を集める句になるであろうか。平凡な句としての評価に終わるのではないだろうか。そんなことを言うと、芭蕉ファンに叱られるかもしれないが、これが芭蕉の句であるということ、芭蕉の生涯を知っているからこそ感動を呼び、名句として残っているのである。 その背景をかいつまんで言うと、芭蕉は伊賀上野の藤堂新七郎家の後継ぎ、蟬吟に仕え、共に俳句を学んだが、二十代半ばで蟬吟が逝去し、それを機に致仕し江戸に出た。それから二十数年を経て蟬吟の遺児が藩主となり、芭蕉は桜の宴に招かれた。亡くなった蟬吟と同じ年頃に成長した若君を見て昔日の日々のことが芭蕉の胸に甦る。そのような背景があるからこそ、この句が深い味わいを持ち続けて今日も人口に膾炙しているのである。 以上は極端な例かもしれないが、俳句は作者の名前が前書きとしてある、ということを言いたかったのである。 さて、最近の句集を見ると、作者の略歴欄に句歴しか載らなくなった。俳人協会の出版する『俳人協会会員名鑑』には平成六年版には学歴、職歴が載っていたのだが、以降の改訂版には句歴しか載っていない。それにはプライバシー保護の事情もあるのだが、本当に俳句を理解しようと思うなら、その作者がどの土地に生まれ育ち、どのような教育を受け、どんな仕事で生計を立てていたのかを知りたくなるものである。 実際に作家論を書こうとしたら、そのような知識を頭に入れた上で、この句はこのような作者の境遇の中から生まれた句だ、というような論評をするのである。 以上のような意味から、本当に自分の俳句を理解して貰いたかったら、句集の略歴欄には許容範囲でよいから、自分史を加えて貰いたいものだと思っているのである。私はそのような考えから『銀漢亭こぼれ噺──そして京都』を出版し、全部ではないが、自分の人生を人目に晒した。俳句という文芸は作者の名前──すなわちその作者の人生が前書きなのである |

緑雨いま法悦として句碑開き 皆川 盤水

| 先生の第五句碑〈月山に速力のある雲の峰〉の句碑開きには直前に仕事が入り欠席した。沛然とした雨の中で挙行されたと聞く。晴れ男の先生にしては珍事であるが「法悦として」と躱してしまうのであるから只者ではない。四十代から幾度も訪ねた出羽三山神社から南谷別院跡への参道に建立を許されたのは特別な感慨である。法悦は仏教用語だが、出羽三山は明治までは寺院であり、今も神仏混合の雰囲気を持つことからも納得できる措辞。 (昭和六十三年作『随處』所収) |

| 「鶴の恩返し」のおつうの話を俳句に持ち込んだ秀作。もちろん全ては作者の頭の中での創作で、実景の中につうという鶴がいるわけではない。最後に帰る鶴をつうということにしたのである。この「殿に」(しんがり)が句の決め手。最後にというところに人間界への未練のようなものが読後に残る仕組みである。一編の物語を完成させた。 |

| 平成から令和へ変わるということをテーマにした句を沢山目にしているが、いい句は無かった。が、この句は残しておきたい句として目に止った。何と言っても「享保雛」の季語の斡旋が手柄。試しに年表で数えてみると、享保以降令和まで元号は二十五を数える。享保雛はそれだけの改元を見てきたのである。それがこの句の眼目。 |

| 言われてみて、なるほど、と感心した句。渦巻きで、海面が海中に引き込まれるのであるから、物理現象としてはその通りなのである。〈滝の上に水現れて落ちにけり 後藤夜半〉と同じ法則である。だが夜半の句もそうだが、この句もその当り前のことが、それまで詠まれてこなかった、というところがミソ。即ち発見なのである。 |

| 生徒の少ない山村の小学校の趣き。学校を取り巻く森から山鳥の声が聞こえてくる。卒業式を終えたあとも山鳥が啼きつぐ。いつもとは違うようにも聞こえるのか。人の生活と鳥獣の生活が近くにある懐しい句であった。 |

| 全部の文字が平仮名で書かれ、内容も平仮名を主題にした面白い句だ。「ひらがなのうた」とは子供達が童謡を歌っているところを言うようだ。まだ漢字の読めない子供のために、平仮名で歌詞が書いてあるということでもあるかもしれない。雛祭にふさわしい句となった。 |

| 枯山水の庭であろうか。波模様などの箒目をつけていくのだが、散った椿の風情はそのままにしておきたいので、途中で止める。季節の風姿を大事にする気持ちが籠められた作務であり、そこを詠み取った作者の気持も奥床しいのである。 |

| 陽炎の中の校庭。背番号と具体的に置いて印象深い。 |

| 印度象であることと涅槃の風との取合せのよさ。 |

| 春たけなわの季語に人間の心の弾みを合わせた。 |

| 子の残したピアノの蓋にうっすらと春の塵が……。 |

| 急速な都会の変貌には燕も驚く。どこに羽を休めるか。 |

| 目に焼き付いている黒い波。東日本大震災をも連想したか。 |

| 当時の世田谷の生活がこのようであったか。季語がいい。 |

| 幾つになっても父母は。燕に触発されて思いを新たに。 |

| 参拝客へのそこはかといない寺の配慮。感覚がいい。 |

| 石鹸玉を一物仕立てで美しく描いた。青のリフレイン。 |

| 『一握の砂』からの連想か。作者の鞄からも旅の砂が。 |

| 山廬の一景か。家の継承とその歳月を詠み止めた。 |

| 囀りに勧められる投句。上五は「が」「の」の方がいいか。 |

| 忘れられたような駅。それでも初燕が飛来した。 |

伊藤伊那男

| 蓼科あたりの別荘地であろうか。その窓一杯の八ヶ岳。閉じていた別荘を春の到来とともに訪ねる。閉め切っていた北窓を開けると八ヶ岳の雄姿がドン、と出現したのである。その大きさは窓の大きさであり、絵画にすれば百号ほどか……そこがこの句の俳諧味。 |

| よく「物」を見ている句だ。土手や畦は地に近く、水分を多く含んでいるので、くすぶって、煙ばかりが湧き上がる。燃えてはいるのだが煙しか見えない。そこを的確に捉えた写生の目が効いているので胸にすとんと落ちるのだ。 |

| 観阿弥の長男世阿弥は、足利義満の庇護を受けたが、義満没後は不遇となり晩年は佐渡に流された。新潟の小さな港での嘱目か、ここからあの大海を渡ったのか、と作者は感慨に耽る。蒸鰈は港で目にしたのか、宿の食卓に供されたものか、この季語で地霊を呼び込んで実感を深めるのだ。 |

| 「くすみし記憶」は、時を経ておぼろな記憶になった、ということと、若さゆえの挫折や悩み――そのようなことがごちゃ混ぜになった措辞なのであろう。言われてみれば私にとっても「くすみし記憶」である。啄木という掟破りの人生のまま早逝した人の忌日の取合せがうまい。 |

| 子供の頃炬燵の掛布団を開いたまま抜けでて、熱が逃げるから、と叱られたものだ。この句もそうした折の句だが、春炬燵だからこそ、まあいいかな……という事になる。無くてもいいかな、という春炬燵の頃の微妙な季感である。 |

| 伊那谷出身の私には嬉しい句である。井月忌は三月十日、まだ伊那谷を囲む山々は雪を残している。中央アルプスの木曾駒ケ岳、空木岳、南アルプスの仙丈ヶ岳、甲斐駒ヶ岳、いずれも日本百名山。それらの山を井月は三十年間見ていたのである。 |

| 学生の頃四年間、茶道を嗜んだので、この感じはよく解る。左利きでもあった私はどうも作法がぎこちない。本番の茶席ではロボットのようになってしまうのだ。危ない箇所は素早く済ませる。そのような感じがよく解る。 |

| 目の行き届いた句である。鳥が何かを捉えようとしたとき春泥が光り、嘴の動きによってその光が微塵に砕けたように思える。その瞬間を捉えて見事である。 |

| 私も子供の頃蕗の薹の出る土手を知っていて、残雪の中を時折見に行っていたものだ。最初に作った句が<ふきのとう取りたるうれしさ春はまじかに>という句。刻んで味噌汁に浮かべて喜んでいる小学生であった。懐かしい。 |

| 美しい句である。青い海と青い空、その中を鳥が帰っていく。般若心経に「色即是空」という言葉がある。有るものは無い、無いものは有る――という真理だが、空のようでいて海、海のようでいて空というその真中を鳥の一群が舞う。不思議な風景である。 |

| 観光地などに据えられた有料望遠鏡。覗いてみたが、どこへ向けてもみても霞ばかり。そうこうしている内にガチャンと視界は落ちてしまう。結局百円分の霞を見ただけ。 |

| 奈良の若草山は入場ができる山。山焼きをするのでほとんど木は生えておらず、芝草の山である。春の一日、観光客を大勢入れて、芽吹きを急ぐ。この山の特徴をよく捉えた句だ。私の句に<山笑ふ若草山もそれなりに>がある。 |

| 竹林を木管に見たのは大きな手柄。その中から鶯の初音が聞こえる。あたかも竹林そのものが奏でているように。竹林が壮大な楽器であるという。見事! その他印象深かった句を次に |

| 春先のそこはかとない寒さは、どこか愁いも感じさせるものである。名残の寒さ、心の寒さというものもある。「春炬燵」の季語にはそのような感覚も含まれているようだ。遠く離れて住む母の体温のような春炬燵である。真冬の炬燵とは違う心象を捉えて味わい深い。同時出句の〈恪勤の春マフラーをなびかせて〉〈絵馬千枚掛かる大樹の芽吹き初む〉〈舞殿のいらかに跳ねて雀の子〉と各々に力が籠っていた。 |

| 絵画的な見立ての効いた句。前面の蘆の角を剣山。その剣山の上に大きく富士が乗っているのだが、そこを「富士を生け」と活花に仕立てたのは見事。同時出句の〈春寒を雨戸へ重ね戸袋へ〉も何枚かの雨戸と春寒も数えるもののように扱っているのが独創的。 |

| 俳句の短い詩型を生かして思い切り単純化させたところを称えたい。「こつんと響く」は実際に割る場面でなくてもよい。寒卵というものはこつんと響くものなのである。「青空に」に真冬の研ぎ澄まされた空気を感じるのだ。 |

| 水面を真中に置いて空と水中に分かれるのだが、その空へ葦の角が突き出す。通常のバランスを崩したところを詠み取ったのである。早送りの映像のような作り方。同時出句の〈雉鳴くや緩む空気の間を縫うて〉〈春雨に黒塗り籠むる松本城〉〈山あひに梅咲くざらめ散るごとく〉も各々佳品。 |

| 高層ビルが林立する東京であるからこそ生きた句である。もちろん公園も河川敷もあり凧を揚げる場所はあるが、このように象徴的に詠んだところが決め手。「すり抜け」の措辞の斡旋を褒めたい。同時出句の〈石鹸玉連ね言霊かたちなす〉〈青き踏む道草しては叱られて〉もいい。特に石鹸玉の「言霊かたちなす」は出色。六波羅蜜寺の空也上人像が南無阿弥陀仏の六仏を唱え出しているが、その発想を思い出し、はたと膝を打った。 |

| 美しい句だ。宍道湖か琵琶湖か静寂な朝である。同時出句の〈魞を挿す夕日に影の二つかな〉も湖の風景で、そろそろ仕事を切り上げる頃か‥‥やはり静寂な一齣。 |

| 才能がありすぎた為か藤原氏に妬まれて失脚した菅原道真は怨霊となって京を脅かした。その霊を鎮める為に天満宮の神として祀り、学問の神となる。梅の咲く頃受験生の絵馬が撓うほど。「飛梅」の斡旋が巧みで、天満宮であること、受験期であること、その全てが解る仕組みである。 |

| たまにしか来ないバスなのであろう。いつもと違う感じのバスが来る。それは陽炎のせいで、あたかも羽衣を纏っているかのようだと‥‥。感性のよろしさ。 |

| 一読楽しい句だ。うとうとしている間に自慢の眉を切られてしまったようである。何か大事な物を失ったような気分だが、たいした事ではない。「山笑ふ」にその感じが。 |

| 墓地に咲く沈丁花か、その香りは墓石にも染み込んでいるかのようだと。そう、ここが独自性。墓石という無機質なものにまで香を感じると詠んだところが発見である。 |

| どこで食べても旨いのだが、潮風の届く海辺の食堂であれば尚更であろう。旅を実感するのである。ああ、旨そうだな‥‥こんな旅をしてみたい、と思わせる句だ。 |

| お涅槃の頃の寒さをよく捉えている。境内の焚火に時折寄って温まる。それも「手をのせる」がうまいところで、手を温める程度で済む寒さということ。この季感がいい。 その他印象深かった句を次に |

|

藤の花揺れてだんだん眠くなる

前回書いた超結社での安曇野吟行会の帰路の特急あずさ号の車内での作。二日にわたって他結社の方々の俳句に対する考え方や俳句からの刺激は大きかったし、おおいに酒を飲み親睦を深めたので、心地良い疲労があった。ぼんやりと車窓に流れる風景を眺めながら、それでも頭は俳句のことをずっと考え続けていた。甲府盆地を抜けた頃、藤棚のある駅を通過した。その残像が頭の隅に残っていて、八王子駅に停車する頃、ふとこの句が浮かんだ。藤の花の揺れ具合は眠りを誘うものだ。そのような花だということだけで、それ以上の意味は持たない。だがこの句を作って二十年以上経つが、無意識のうちに浮かんだそのままの句として今も愛着が深い。この旅は若手俳人の一人として俳句総合誌から声が掛ったということも嬉しく、緊張した時間を過したあとの充足感もあり、肩の力が抜けた気分が懐かしく思い出されるのである。以来藤の花は私にとって眠気を誘う花となった・ 森敦執筆の間の黴匂ふ

出羽三山 |

| 去る3月5日、平成30年度の俳人協会四賞の授与式が京王プラザホテルで行われました。 ご存じの通り、伊藤伊那男主宰が句集『然々と』で第58回俳人協会賞を、同人の堀切克洋さんが『尺蠖の道』で第42回俳人協会新人賞を受賞四、銀漢俳句会から4賞の内二賞を頂くという快挙となりました。2019/4/30/更新 |

| 二次会・店内に入りきれない人数でしたが,日曜日とあって店の前の通りも通行が少なく,穏やかな天候の下、外に溢れる受賞者の二人や他結社の方々と交流するなど、思い思いにお酒を楽しみながr懇談を深め,何時までも祝賀会の熱気は冷めることがありませんでした。 |

| 伊藤伊那男 俳人協会賞 堀切 克洋 俳人協会新人賞 2019/3/17 学士会館 銀漢亭(二次会) |

| △ 月刊「俳句四季」に受賞の記事が掲載されました。 △月刊「俳句四季」に受賞の記事掲載は5月号(4/20発売)か6月号(5/20発売)のどちらかを予定しています。 |

| 3月 3月14日(木) 島谷操さん来てくれて祝賀会最終打ち合わせ。極句会あと11人。  3月15日(金) 3月15日(金)発行所「蔦句会」。あと9人店。日曜日の祝賀会、二次会の準備。 3月16日(土) 来週の食材を買って店へ納入。15時半、浅草雷門に三笠書房押鐘会長、森崎森平、小野寺清人さんと待ち合わせ。「三浦屋」の河豚へ。年1回の恒例(いつもは四ッ谷)、あと「浅草サンボア」でハイボール一杯にとどめ帰宅。祝賀会の謝辞の準備など。  3月17日(日) 3月17日(日)正午より学士会館にて、俳人協会賞、新人賞受賞祝賀会。銀漢会員、客人、計220人というパーティーとなる。あと銀漢亭を開放し、二次会。ここにも、7、80人はみえたか。前面、道路に溢れかえる。あと20人ほどで「大金星」で3次会。 3月18日(月) 「演劇人句会」6人。藤沢市俳句協会の神谷さん。山田真砂年さんの取材でNHK出版「俳句」の長坂編集長、神谷さん。 3月19日(火) 竹内洋平さんと「炎環」の仲間6名。私の受賞祝いに銘酒、持って来て下さる。私、堀切君の滑稽句を抽出して下さり、このあと勉強会をして下さると。あと俳人協会若手の句会の面々。池田瑠那、上野犀行、笠原小百合、倉持梨恵、白井飛露、寺澤澤子、中村ひろ子、平野三斗士、曲風彦、吉田哲二、吉田林檎さん。  3月20日(水) 3月20日(水)「閏句会」(藤森荘吉さん)八人。伊那北高校同期「三水会」6人。成城駅前の辛夷満開。  3月21日(木) 3月21日(木)5月号のエッセイ他。15時、東京芸大奏楽堂での「りいの」主宰で、檜山哲彦東京芸術大学教授の退任記念レクチャー&コンサートへ。上野は強風の中、桜開花か。時間を読み違えて祝賀会には出席できず、亀戸の「すし屋の弥助」へ。水内慶太、鈴木忍夫妻と食事会。 3月22日(金) 「金星句会」あと6人。橋野幸彦さん2人。 3月23日(土) 昼、日本橋スタバにて作句。14時、「鮨の与志喜」にて「纏句会」。あと、アボカドとチーズ、蟹の和物、筍と若布、菜の花の煮物椀、鰆の桜焼、酒は神亀。あと握り(題の鰔も)。 終日家。選句。夜、家族にステーキ、鮎塩焼、若布サラダなど作る。 3月25日(月) 俳人協会の夏季俳句指導講座打ち合わせあとの、佐怒賀直美、前北かおる氏、未来図の女性3人など。池田のりを、野澤雄さんなど。 3月26日(火) 環順子さん、「パティオ」最新号を持って。「ひまわり句会」あと7人。水内慶太さん、祐森水香さん。皆川文弘さん。屋内松山さん。  3月27日(水) 3月27日(水)5月号の選句終了。このあと、選評と。彗星集選はこれから。 「雛句会」9人。 3月28日(木) 「銀漢句会」あと13人。三代川次郎さん、久々に顔見せてくれる。 3月29日(金) 13時、「俳壇」7月号用「私のメイン・テーマ」のインタビューを発行所で受ける。担当、山崎春蘭さん。2時間ほど。  3月30日(土) 3月30日(土)銀漢亭にて「Oh! 花見句会」。超結社で33人集まる。料理8品ほど作る。持ち寄りの料理、酒も沢山いただき、賑やか。5句出し句会あと、席題で3句、あと2句……。19時、おひらき。幹事の朽木直さんを囲み「大金星」で二次会。12人ほど。 3月31日(日) あちこち礼状など。3月の店の月次表。5月号の原稿最終。17時、溝ノ口の「すくらむ21」、孫の伶輔のダンス教室「アイビィーアートスクエア」の公演。 4月 4月1日(月) 杉阪大和句集の栞。「鷹」7月号へ「平成俳句をふりかえる」特集の平成15年の私、千字ほど書く。新元号「令和」と。店「かさゝぎ俳句勉強会」あと10人。「つの会」4人。今日は堀切君の句集の勉強会。 4月2日(火) 店、能村研三、佐怒賀正美、井越芳子、福島茂、大西朋さんの俳人協会の面々。 4月3日(水) 「きさらぎ句会」あと6人。「宙句会」あと11人。鈴木忍さん他、超結社句会あと七人。青柳飛さん、ロサンゼルスより帰国の足で来店。私と堀切君へ祝いのワインいただき乾杯! 新潟日報より『新編 漂泊俳人井月全集』の書評依頼あり、千字ほど書き上げて送る。  4月4日(木) 4月4日(木)清人、昌、金井さんなど。「十六夜句会」あと12人。光汪君ひょっこり。受賞祝いとてヴーヴクリコ2本空ける。  4月5日(金) 4月5日(金)13時半、発行所にて「信濃毎日新聞」文化部記者上野さん、私の俳句についてのインタビュー。長野市から来て下さる。店、オリックス時代の部下4人。内二人は元夫婦で30年振りの再会と。人生色々あったな……。早稲田大学の俳句会の学生2名訪ねて来てくれる。  4月6日(土) 4月6日(土)予定入れてない日にて、界隈のお花見散歩。快晴。さくら祭とて並木の下は古着市、苗木市、飲食の屋台など。成城学園前の豪邸竣工間近。垣間みると、パーティーの準備中。Hルーペの社長邸との噂。成城学園学生ホールで2時間ほど校正やエッセイ。学食でカツカレー470円! 津田卓さんより電話あり、声に力あり、生還!  4月7日(日) 4月7日(日)今日も桜並木を散策して駅へ。中野サンプラザにて「春耕同人句会」。あと「炙谷」にて親睦会。杉阪さんと打ち合わせを兼ねてもう一軒。 4月9日(火) 三井康有さん京都から。「火の会」、青柳飛さん、飛び入り参加で12人。毎日新聞の今井竜、逸見義行さん。経理学校に通っていた頃来ていた山野井純一さん、税理士になったと。  4月10(水)

4月10(水)「梶の葉句会」選句。多田美記さんカナダから帰国。店、超閑散。冷たい雨。20時半、閉めて隣の蕎麦店。展枝、るぴさんと。 4月11日(木) 環順子、笑子さん。「極句会」あと12人。  4月12日(金) 4月12日(金)店、「大倉句会」あと19人。永山優仔さん東京へ転居。私に祝いの花を下さる。 4月13日(土) 10時、運営委員会。13時、「ひまわり館」にて「銀漢本部句会」53人。あと「上海庭」にて親睦会。 4月14日(日) 終日家。自句自解、銀漢の俳句、鎌倉吟行案内などの原稿書く。阿波野青畝の第一句集『万両』を語る、の講演会の下調べ。  4月15日(月) 4月15日(月)仕込み中に慶應茶道会の先輩赤羽さん。店、「演劇人句会」7人。飛さん明日ロサンゼルスへ戻ると。敦子。 4月17日(水) 「三水会」5人。あと閑散。20時半、閉めて光汪さんと2軒ほど。  4月18日(木) 4月18日(木)成城の銀杏並木の芽吹きが美しい。店、「銀漢句会」あと13人。  4月19日(金) 4月19日(金)発行所、「蔦句会」あと8人店。三輪初子さんの毎日俳句大賞受賞のお祝いの会。「炎環」の方中心に、47、8人集合して溢れ返る。『然々と』千部刷ったが在庫僅少。印刷屋に表紙カバー130ほど残っているとのことにてその分、第二版として増刷へ。 4月20日(土) 14時、日本橋「鮨の与志喜」にて「纏句会」13人。食事せずに出て浅草公会堂の「鼓和core–japanesque~祭り~」へ。孫の伶輔がダンスで出演。あと佐藤一家ともんじゃ焼。  4月21日(日) 4月21日(日)14時より「下北沢ザ・スズナリ」にて会員の田岡美也子さん出演の「脚光を浴びない女」。その前に同人の大山かげもと氏の茶舗訪ねる。観劇あと、田岡、展枝、いづみさんと居酒屋2軒 。 4月22日(月) 発行所「一八句会」あと8名店。阪西敦子明日入院と。水内慶太氏久々。 |

△麦秋

初夏、眩い陽光に麦畑がきらめき、爽やかな風に金色の穂が揺らぎます。麦の収穫時期を迎え、米と麦の二毛作を行う農家では、刈入れにおわれ大わらわですね。小津安二郎監督の映画を思い起こす方も多いですね。

|

|

|

|

|

|

| 忍冬 | 早苗 | ブラシの木 | 田植え | 朴の花 | |

|

|

|

|||

| スモークツリー | 未央柳 | 麦秋 | |||