HOME 句会案内 バックナンバー

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

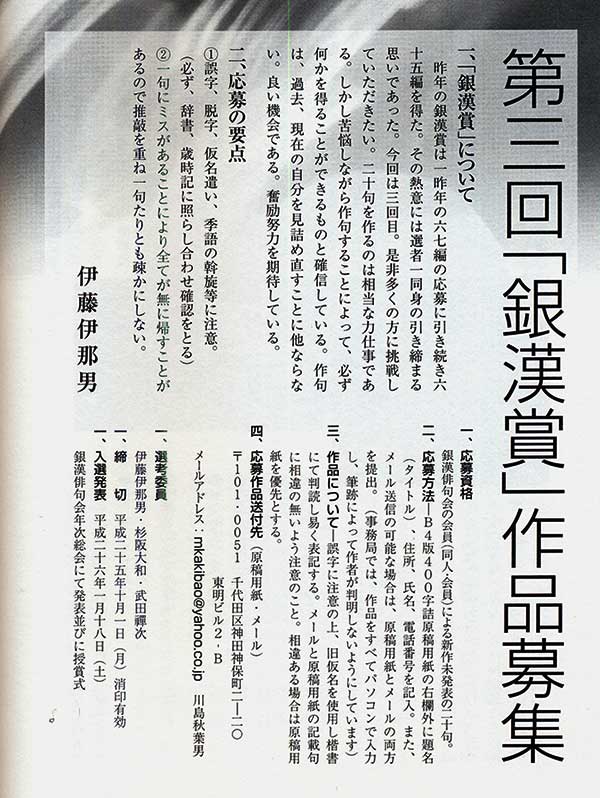

![]() 9月号 2013年

9月号 2013年

| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀河集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 伊那男・俳句を読む 銀漢の絵はがき 掲示板 昴 第3回銀漢賞・作品募集 銀漢日録 今月の写真 |

伊藤伊那男作品鮒鮓 伊藤伊那男

風筋をよく知つてゐる衣紋竹 恥多き虫干の吾が通信簿 鮒鮓やかつて湖族の舟溜り 霊水といふふれこみの水中り 毛虫焼く吾が総身を毛羽立てて 夜店の灯消ゆあんず飴手に余し 負馬のがぶがぶと飲む賀茂の水 喪籠りといふどことなく黴くさし  今月の目次  銀漢俳句会・9月号   銀漢の俳句伊藤伊那男

|

| ――文語文法のこと―― 主宰業に入るまでは、文法については気にはなりながらもきちんと勉強したことはなく、直感と情調に頼って使っていたのが実情である。言葉は時代と共に動くし、俳句特有の表現や省略ということもある。あまり厳密に適用すると「角を矯めて牛を殺す」ということにもなりかねない。文法でがんじがらめになって肝心の詩心が委縮する方が困ることではないか……と思っていたのである。 ところが主宰業に入るとそうもいかない。やはり正しい日本語を守り、教え、伝えていかなくてはならないという意識が高まるのである。そんなわけで今頃になって密かに辞書を引いたり、活用表を覗いたりしているのだ。添削などでも一貫性に欠けることがあり、編集部には迷惑を掛けている。 最近になって、もしかしたらまた間違えたかな、と冷汗をかいたことがあったので記してみる。「春耕」誌の“秀句鑑賞”欄に取り上げていただいた次の句である。 藪入りの都言葉を囃さるる 伊那男

という句で、「――るる」にすると形が整っているように思うのだが、「囃さるる」は受け身の助動詞「る」の連体形が接続しているので、終止形にするには「囃さる」で止めなくてはならない。だが、それだと下五が四音となり、字足らずの句になるので「――るる」という連体形で帳尻を合わせてしまった……というのが冷汗の原因である。いっそのことこの句については口語俳句だということにして「囃される」と逃げるしかないか……などとも考えていたのである。そんな話をしていたら、誰かに、先生には 初句会句より名乗りを褒めらるる 伊那男

がありましたよね、と追い打ちをかけられた。う――む。 そこで「雲の峰」の主宰朝妻力さんへの相談である。氏は――平安の昔より連体形を終止形として扱う、いわゆる連体止めの手法が行われています。「雀の子大君が逃しつる」(源氏物語)など。俳諧の世界でも連体形を体言として扱い、体言止めと同格に見ていたようです。ということで、「囃さるる」「褒めらるる」は許容範囲です。ただ理想的に言えば「囃されぬ」「褒められぬ」となるべきところ。動詞の未然形+助動詞「る」「らる」の連用形「れ」「られ」+終止形助動詞「ぬ」――と。異論が出るかもしれないが、一応私の中では下五の「――るる」は容認という結論に達したのである。 以上、一例を紹介したが、このように文語文法は難しく、奥が深いのである。これからも度々間違いを繰り返すことになると思うが、その都度一つ一つ身体で覚え、理解してゆくしかないと思っている。 |

「 (平成11年『山海抄』所収) |

| 楽しい、夢のある句である。ハンモックの綱は雲に吊してあるという。あり得ないことなのだが、詩的真実として頷くしかない説得力を持つ。かなり標高のある、雲の湧く高原の別荘地であることが解る。白樺の幹にでも吊してあるのだろうが、それを「雲」という表現に昇華させたのである。納得のいく飛躍。ひと眠りしてみたいものだ。 |

| こうした祭は全国にあるのかも知れないが、私は一読して富岡八幡の水掛け祭を思い出した。神輿の巡行する沿道にはバケツや柄杓ばかりではなく、ホースまで用意されていて神輿や祭衆にぶちまけるのである。見物人にも容赦なく掛ける。あたり一帯は水浸しである。さてこの句、荒神輿を鎮めるために二階から水を撒く。「二階から」の視点がいいところで、立体感を持って祭を把握している。 |

| 泊ったことはないけれど、コーヒーだけ飲んだ上高地帝国ホテルを思い出した。私は俳句を始めるまで手紙類はすべて横書きであった。それが次第に縦書きに変った。きっと作者もそうなのであろうが、避暑地では違う。部屋にある絵葉書に今はためらいなく横書きに------。目の付けどころのいい句で、上高地の固有名詞が効果を発揮している。 |

| 四国、愛媛県内子町。内子座が残っている。私も一度訪ねたことがある。その軒に燕が巣を作っているのだが、子燕がそろそろ飛び立つ準備に入っているようだ。そのことを内子座に掛けて「出番待つ」と言い替えた。感嘆である。歌舞伎座では駄目で、ローカルなあの劇場だからこそ生きてくる句だと思う。当意即妙の機知を称えたい。 |

| かたつむりが殻から身を乗り出す。伸ばし切ることによってその身が透けるように見えるというのである。作者は気長にその様子を見詰めているのだ。だからこそ「透きとほるまで」という出色の表現ができたのであろう。 |

| 前述句と同じように生き物の生態をよく観察した一物仕立てで成功した句である。尺取虫は本当はもっと伸びる筈だという作者の好奇心が面白い。こうしたことが独自の世界、独自の表現を生むのである。非凡なまなざしがいい。 |

| 火入れを待つ沢山の器類。「木の芽張る」に満を持す趣き。 |

| すぐに散るのだが生まれた瞬間は一塊り。いい発見の句。 |

| とうに亡き父だが衣紋竹の張りを見る度に思い出すのだ。 |

| 大河も源流を辿れば一滴の水。「滴り」を詠んで出色。 |

| 人工の滝なので水は何回でも循環するという面白さ。 |

| たった半世紀位のことだが養蚕を知らない世代が大半。 |

| 奈良だからこそ生きた句。あちこちの鴟尾から梅雨に------。 |

| 久保田万太郎は俳句は余技と言ったが、本音は違うかも。 |

| 私もずっとそんな風に育った。懐しい句だ。 |

| 骨格正しい詠みぶり。「物」を詠む姿勢がいい |

| 万緑だからこその深い静寂。それを破る一矢の音。 |

| 〈鳥渡るこきこきこきと罐切れば〉への挨拶だ。 |

| 新茶の香りがいやが上にも増す。茶処の作者であった。 |

| 私もよく鰍突きをした。まさにこの句のように |

伊藤伊那男

| 着眼点の勝れた写生句。宿坊や民宿などで目にする光景だ。広間での集まりが終って片づけるのだが、藺座布団は嵩張ってつるつるしているので、積み上げると不安定である。五六枚まではいいのだが、それ以上になると崩れ勝ちになる。そんなところを見逃していないのだ。こういう好奇心が「俳味」、夏炉冬扇の滑稽である。本人はいたって真面目に詠んでいるのだが、読後に何とも言えない「おかしみ」が湧き上がるではないか。 |

| 「たつき」という言葉、よく使うが、漢字ではどう書くか? ――「方便」である。語源は「手付き」らしく、本来は「たづき」と読んだが、中世以降は「たつき」とも言う。意味は①手がかり。手段、②生活の手段。生計。この句は②ということになろう。黒南風が重く垂れこめた島、漁に出られない日なのであろう。所在なげな一家の土間を生ぬるい風が吹き抜けるのである。「づかづかと」の把握が出色で、島人の生活に影響を及ぼす黒南風の実態を捉えた。 |

| 銀漢本部句会で高点を獲得した句である。「南溟」は南の方にある大海のことを言う。私が横浜で詠んだ〈絹の道ここより海へ冬鷗〉という句を、氏は「取り損ねた」と何度も言っていたが、この句はその返歌のようにも思われる。南方の海に沈んだ大勢の兵士が黒南風に乗って還ってくるという。白南風でなく、黒南風であるところが重いのだ。生きては還って来ない。悲しい歴史を引きずってくるのだ。「溟」という字は「暗い」という意味も持つ。たった一行の俳句が持つ悲しみの深さ、重さを思う。 |

| ああ、こんな経験ありますね。いずれは読まなければと思っている本を一括りにして取ってある。結局読むことのないまま、曝書し、読む決意を新たにして-----また括ったまま曝書。断捨離という言葉が流行っているが、青春時代や今の人生迄捨ててしまう気がして、相当な決心がいるものだ。私もそろそろ覚悟をしなければならないのだが-------。 |

| 懐しい句である。私の子供の頃の伊那谷はまだまだ養蚕が盛んで、茅葺屋根の父の実家は家の半分程が養蚕部屋になっていた。家の周囲は桑畑。夏休みの頃、桑の実が熟す。葡萄をミニチュアにしたような形状でやや黒ずんだ頃が食べどきであった。桑畑の中も食べ歩くので口も手も顔も果汁がつく。シャツも染みがついて母に叱られる。そんなことを毎日繰り返すのである。「てんやわんや」が面白い。 |

| 「七変化」という季語は俳句を始めてから知った。紫陽花のことで、四葩ともいう。学名のotaksaは幕末日本に来たシーボルトの愛人「お滝さん」からきている。七変化の名前は七回位変色することからついたものだが、この句は更にその後の色を詠んだ。「枯色」と。知的はからいの句なのだが、淡々とした詠みぶりのせいか、写生句の土俵の中にしっかり残っているのである。 |

| 数字を使って成功した句である。「一」と「百」。リヤカーを曳く一歩の振動に全部の風鈴が揺れて鳴り合ったという。百は全部を包括する数字である。進む十歩に千の音。進む百歩に萬の音------では駄目なのだ。風鈴売りの様子を機知的に把握して見事。涼しさが伝わる。 |

| 葵祭であろうか。昔は「祭」と言うだけでこの祭をさしたという。源氏物語の中にも見物席を奪い合う争いの様子が描かれている。この句、長い長い行列のすべてが、車を曳く「牛歩」に合わせているというのである。水を呑めば止り、糞をすれば止り------と何とも悠長な行列なのである。「牛歩戦術」などという言葉もあったが、伝統ある祭をユーモラスに描き、しかも本意を捉えているのである。 |

| 悲しい句である。生後一才に満たず亡くなった姉。墓誌銘にその名が残っている。父母の気持ちはいかばかりであったことか。ダリアという華美な花を配して悲しみを深めた。 |

その他印象深かった句を次に

| 子供の成長は早い。私の子供の頃はたいがい、服は二歳年上の兄のお下がりであった。乃木服であったか、小さくなった兄の学生服を私が着て、兄が「兄さんの学生服はテトロン・・」というコマーシャルソングで売り出したピカピカの制服を着て、その落差が口惜しかったものだ。さて掲出句、制服が一夏でもう窮屈になったという。そこに身体の変化だけでなく、心の変化までが感じられるところが味わいである。同時出句〈遠雷や音信不通の人をふと〉〈憂き想ひ蓋して刻むキャベツかな〉なども主観がほどよく抑制されているところがいい。 |

| 背後から別の鏡をかざして前の鏡に自分の後ろ姿を映し出すのが、合せ鏡である。きりりと巻き上げた祭髪を見たあと自分の目と目が合ったという。うむ、決っている、という所か。鏡の中の祭髪という構図が斬新である。同時出句の〈枇杷を剝く発熱の子の枕元〉もいい。 |

| 「寧(やす)し」は、やすらか、落付いているの意。「擱(お)く」は、おく、止めるの意。いずれも俳句に使うには難しい言葉だが、「緑蔭」という音読の季語とうまく響き合うようだ「木下闇」というよりも何か都会的な明るさがある季語である。そのほどよい暗さに心理的な安らぎを感じたのである。 |

| 「ペリーの来し港」とは横須賀市浦賀ということになろうか。「たった四杯で夜も眠れず」の黒船の来航である。今、そこに「黒南風」が吹いているという。その日は漁に出るのは危険。黒船とイメージを重ねたところが手柄だ。 |

| ハンモックの揺れ止まぬ様子を捉えて楽しい句である。何故揺れるのであろうか?そうか自分が振子の役目をしているのだと気が付く。「振子」までは多くの人が詠めそうだが、「我が身かな」は独自の感覚である。同時出句の〈宿浴衣糊の匂ひに身を沈む〉も我が身を詠んで情感を深めた。 |

| 我家の狭庭にもあるが美しい花を咲かせたあと赤い実をつける。そのまま食べても旨いし、果実酒にしてもいい。子供の頃親しんだ植物だけに取合せに懐かしさがある。嘘をつく子供が急に早口になったので親にはすぐに解ってしまう。たあい無い嘘なら気付かないふりをして見逃してやる。そんな様子が偲ばれてほほえましい。同時出句の〈蟇庭の重心動かせり〉も独自の視点を持った句である。 |

| 確かに、全く見つからないかくれんぼでは面白くない。ほどほど見つかるような隠れ方をしたり、音を立ててみたりするのが子供達の暗黙のルールである。子供同士であればほのかな恋心が交ったり、母とであれば甘えが交ったりするのだ。麦の秋の色彩感が生きている句である。 |

| がすがしい句である。植え終えた田が晴れ渡った空を映す。畦を巡ればその一枚の田に空全部が収まるというのである。田植を終えた安堵感がしみじみと伝わってくるようだ。「収めて」と言い切ったところがいい。 |

| 作者は群馬県嬬恋村の確かキャベツ栽培農家の方である。そう嬬恋村は高原キャベツの一大生産地である。収穫に入った初採りのキャベツを両手で持ち上げる。ああこの重さ、この瑞々しさ。育てた苦労が報われるひと時である。率直な「輝く」の措辞が生きている。「両の手」に喜びがある。 |

| 夜長のつれづれに古いアルバムを開いたのであろう。モノクロ写真に若かった自分を見つける。父も母も、ああ、あの友垣も・・。当然と言えば当然なのだが「若き我ゐる」がこの句の眼目で、何故かおかしみがある。 |

| 3月号で超結社句会「塔の会」のことに触れたが、この句会で村田脩先生にもお会いしているし、私の俳句人生の転機となった句会なので、もう少し詳しく書いておこうと思う。平成2年私が41歳の時であった。盤水先生が「塔の会に推薦しておいたからね」と言う。確か兄弟子の棚山波朗氏(現・春耕主宰)が入っている会で、俳人協会を構成する主要結社を代表する長老、中堅俳人による超結社句会である。丁度私は春耕賞を受賞した頃であったが、その位の賞で追いつくような集まりではない。幹事の木内彰志氏から電話があり、入会手続きの案内があったが、最後に「出版した句集、著書、受けた賞などを教えて下さい」と言う。うーむ、何も無いのだ。「入会してもいい人ですか?」と言うと「いやいや一応聞いただけですから……、心配ない」と言う。 同期入会は遠藤若狭男、鈴木しげを、鈴木太郎、能村研三氏であった。初めての句会日は、句会を行わず、俳人協会理事長の草間時彦氏から訓話があった。当日の顔ぶれについては岡田日郎氏の記録が残っている。斉藤夏風、有馬朗人、轡田進、大嶽青児、根岸善雄、大井戸辿、池田秀水、今井杏太郎、木内彰志、杉良介、棚山波朗、中戸川朝人、畠山譲二、村田脩、岡田日郎、そして新入会員の私たちであった。いずれも総合誌などで活躍中の俳人が揃っていた。 塔の会は昭和43年、草間時彦、岸田稚魚、加畑吉男、鷹羽狩行が仕掛人で発足したもので、会場の東京郵政会館から東京タワーが見えたことからその名が付いたという。当時のメンバーには星野麥丘人、原裕、上田五千石、松崎鉄之助、清崎敏郎、成瀬櫻桃子、磯貝碧蹄館、能村登四郎、林翔、松本旭……などの名前が見られる。私の叔父池上樵人も途中から参加していた。 句会は六時半が締切である。当時私は日本橋が勤務地で、仕事が終わってから飛び出すのだが、六時に滑り込むのがやっと。黒板に書かれている席題で十句出す。その30分間は全身全霊を傾ける緊張の一時であった。濃厚で真摯な空気が漂っていて、この空気を味わうのが一番の勉強であった。時々参加される有馬朗人氏(東大総長あと文部大臣、SP付きで来たこともあった)の電子辞書がピコピコ音を立てるのが気になる位静かな、張り詰めた時間であった。年に一度総会と称して一泊吟行会があり、5年に一度合同句集を出版した。 時を経て、私がこの句集『銀漢』で俳人協会新人賞を受賞した時、座長の岡田日郎氏が我が事のように喜んで下さった。「盤水翁から伊那男を入れろ、とねじ込まれた時は正直困ったよ。誰も知らないんだから……。賞を取ってくれて本当に嬉しい」と当時のことを明かしてくれた。師恩に感謝するばかりである。 |

!

!

| ◇7月28日(日)宮城県気仙沼市で「第25回気仙沼海の全国俳句大会」が開催され、伊藤伊那男主宰ならびに有志会員が参加しました。会員各位の活躍をご報告致します。 |

| ◇(社)俳人協会主催、朝日新聞社後援の第48回関西俳句大会が平成25年5月25日に大阪朝日生命ホールで開催されましたが、權守勝一同人が好成績を収められました。 大峯あきら選、古賀雪江選、柏原眠雨選 |

| ◇「澤」8月号の「窓 俳句ホームページを読む」というコラムがあり、野澤雄様の署名で銀漢俳句会のホームページを紹介して頂いています。2ページに渡り詳細に執筆されており、早速三代川次郎、佐々木終吉の両氏に報告を致しました。おかげさまで「銀漢」HPへの検索ヒット数は累計で一万回を越えました。このようにHPの視点から紹介して頂いたのは初めてということで、関係者一同大変感謝を致しております。 |

| 5月 5月15日(水) 村田脩先生の御長女、角さん幹事で谷川佐和子さん、村田重子さん他「睦会」の方々12名。高校同期の「三水会」9人。中島凌雲君、大阪から出張で。  5月16日(木) 5月16日(木)清人さん「鮪の会」10人。伊勢神宮河合宮司、宮澤、小学館の編集者と。公認会計士の藤井さん、宮内さんと。「銀漢句会」のあと12人。「読む会」は常連に加え筑紫磐井、岩淵喜代子さん。客の高部務さん、月刊「小説宝石」に連載開始。「新宿物語1968〜1972」と。 5月17日(金) 中根さん午前中、家の掃除に入る。「俳句αあるふぁ」「日刊ゲンダイ」の記事など親戚他へ送る。発行所「野村句会」、あと5人店。全体閑散。帰路、人身事故で京王線停滞。  5月18日(土) 5月18日(土)兄の次男、俊輔君、結婚式。ディズニーシーの「ホテルミラコスタ」。10時過ぎ集合、挙式。12時、披露宴。ミッキーマウス他、縫い包みが踊り回る、駆け回る。あと兄の部屋で飲み直し。〈聖5月華燭を囃す椰子の風〉。あと渋谷「福ちゃん」に寄って帰宅。ヘロヘロ。 5月19日(日) 9時、整体。効く。選句その他。17時、目黒に杏一家と待合せ、「海鮮酒場」。家の相談を受ける。  5月21日(火) 5月21日(火)予約なく寂しい!竹内宗一郎、徳永和美さん。洋酔さん退院後、初めての来店、ウイスキー一杯のみ供す。鈴木淳子さん引っ越しにあたり出てきたと、包丁四本くれる「父が嫁入り道具に用意していてくれたのに、ああ……。」と。  5月24日(金) 5月24日(金)6月号発送。広渡敬雄さん4人。「金星句会」7七人。  5月25日(土) 5月25日(土)「纏句会」少なく、11人。あとカウンターにて席題の「鰹の叩き」「鮎の風干し」握り。あと武田編集長とレストラン「イタリア」にて打合せ。ピザなどで赤ワイン一本。帰路、地元の焼き鳥屋。食べ過ぎ。 5月27日(月) 「第65回 湯島句会」。出句101人。出席33人。あと1回で終了する超結社句会。終る頃、皆川文弘さん来店。一緒に飲む。  5月28日(火) 5月28日(火)ひまわり館の「銀漢萩句会」選句に。関西から末永理恵子、清水佳壽美さんが顔合せに上京。いろいろ土産をいただく。句会後、銀漢亭でお二人を囲んで懇親会。対馬康子さん久々。国会議員のT氏も久々、「銀漢」六月号を買ってくださる。毎回楽しく読んでいると。柚口満さんが今年も青山椒を大量に持ってきて下さる。  5月29日(水) 5月29日(水)早々と梅雨入り。店「雛句会」10人。真一さんがサックスフォン奏者でパリ在住の中野麻紀さん(「湯島句会」会員)と。  5月30日(木) 5月30日(木)「銀漢」7月号原稿全部終了。店、「梅干・梅若対抗俳句合戦」若手と老練7名ずつが兼題句を出し、投票で勝ち負けを決めるもの。大いに盛り上がり、結果は梅若組の勝ち。但し梅若に老練な年配者も交っていたとて不満の声も。あと全員で席題句会。  5月31日(金) 5月31日(金)家、掃除に入ってもらう。快晴。店、毎日新聞、鈴木琢磨さん。あっ、今日TBS「ひるおび!」に北朝鮮問題のコメンテーターで出演していたよね。環順子さん二人。玲奈、10月出産の予定と。おめでとう!敦子、厚子、村上鞆彦さんヘロヘロで登場。全体閑散、ああ……。 6月  6月2日(日) 6月2日(日)整体予約していたのに行くのを忘れる。先生、ゴメン。「春耕同人句会」。17時、新宿「鼎」、坪井、湖童、洋征さんに招かれる。当方、禪次、大和、親睦会。馳走になる。相当飲んだと思うのだが、帰路、地元のラーメン店2件を梯子してしまう。ああ、やってしまった……。  6月3日(月) 6月3日(月)発行所「かさゝぎ」俳句勉強会。高柳重信と。終って11人店。国会議員のT氏、「俳句αあるふぁ」を見ていたく感動したと訪ねてくれる。  6月5日(水) 6月5日(水)発行所「きさらぎ句会」あと7人。ひまわり館「宙句会」あと八人。志峯ずっと。真砂年さん、麒麟夫妻。柴山つぐ子さんより嬬恋の野びる、芹など到来。仲間大喜び。「月の匣」の執行香さんより房州の枇杷。  6月7日(金) 6月7日(金)「大倉句会」12人。清人さん鮪捌く。志峯三人。朝比古2人。妻の京女時代の友、浦井満里子さん夫妻、「港」の小太郎さん、などなど。終電、つつじヶ丘まで乗越し。ちょっと来すぎたな、やれやれ……。  6月8日(土) 6月8日(土)10時、運営委員会。13時より「本部句会」50人。ステーキ丼の昼食あとにて選句眠い。16時迄で先に退席、ごめんなさい。17時、中野サンプラザ・コスモルームにて松村多美主宰「四葩」創刊20周年記念祝賀会。あと水内慶太、加茂一行、藤田直子、小暮陶句郎、鈴木節子さんと居酒屋。  6月9日(日) 9時、整体。散髪など。「平成俳壇」選句、選評。午後、成城、桃子の家。宮澤が先週行った気仙沼の魚。武田氏からの山菜など。私の老後の住居の話など。  6月10日(月) 6月10日(月)大西真一、松川洋酔、鈴木淳子さんの誕生会で貸切。大西君本人が幹事。40数人集まる。終電、寝過して仙川……やれやれ。 6月11日(火) 「湯島句会」の投句締切を1日遅れと思い秋葉男さんに送ると、「1週間早い投句で」と。発行所、最終校正。池田のりをさん、安藤さんと。氏は伊那北高校〜慶大の3年先輩。三和銀行の常務になった方。「火の会」8人、欠席投句2人。  6月13日(木) 6月13日(木)柴山つぐ子さんの「北軽井沢句会」が鎌倉吟行。武田編集長、花果さん等が同行して16時から、発行所にて句会。あと11名の方が店で親睦会。色々、お土産をいただく。新幹線に乗る時間まで歓談。真砂年、麒麟夫妻など。「俳句あるふぁ」の赤田記者から「俳句が生まれる現場」の鎌倉吟行記、好評であったと。読者からの感想文のコピー5人分送ってくれる。  |