| 2017年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 |

| 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 | |

| 2018年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 |

| 7 月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 | |

| 2019年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6 月号 |

| 7月号 |

![]() 7月号 2019年

7月号 2019年

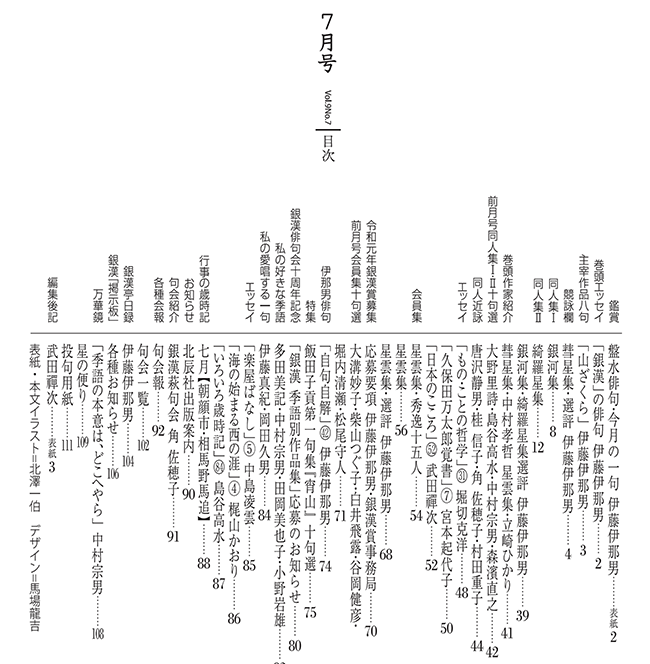

| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀漢賞銀河集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 伊那男俳句 銀漢の絵はがき 掲示板 銀漢日録 今月の写真 俳人協会賞受賞 俳人協会四賞受賞式 |

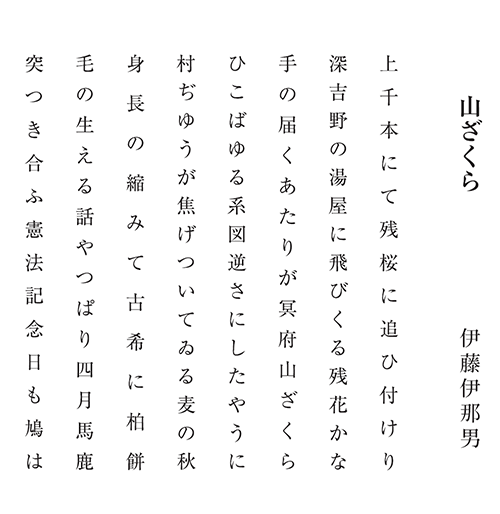

伊藤伊那男作品主宰の8句   今月の目次  銀漢俳句会/2019/7月号 銀漢の俳句伊藤伊那男

|

| ◎細見綾子生家を訪う 4月末に兵庫県丹波市青垣町の細見綾子生家を訪ねた。前日宿泊した京都からバスで出発したが、高速道路を使ってもたっぷり2時間はかかる山間の農業地帯である。細見綾子の夫は「風」主宰の沢木欣一。昭和40年から50年代は「風」の全盛期で、会員2.000人を擁する大結社であった。沢木は戦後、社会性俳句を推進したが、昭和30年代後半から写生俳句を標榜した。丁度高度成長期に突入した日本は各地で土地開発が進み始め、風土が変貌、画一化していく中であった。そこで、残された風土、風習を詠み止めておこうとする風土性俳句が勃興した。風土を詠むには写生が極めて有効であり、この二つが合致して、「風」系の俳人が次々と角川俳句賞を受賞していく時代であった。その中にも拘らず細見綾子だけは独自の抒情句を貫き揺らぐことはなかった。思えばその前の社会性俳句の時代にも決して染まることは無かったので座標軸は一貫しているのである。 その細見綾子はこの丹波の山中に明治40年に生まれ、日本女子大学を卒業。東大医学部助手の太田氏と結婚したが数年で死別。自身も病を得て帰郷し、療養生活に入った。その時の主治医に勧められて俳句を始めたのであった。大阪の松瀬青々の「倦鳥」に投句し、昭和17年、第一句集『桃は八重』を出版し、注目された。戦後、復員した沢木欣一と結婚し、一時金沢に住んだが、沢木が文部省に入省(後、東京藝術大学教授)したのを機に東京武蔵境に住んだ。 さて丹波の生家についてである。沢木との間に一人息子 太郎がいた。太郎は俳句を作った時期もあったと聞くが、私の想像では俳句を嫌う、いやもしかしたら憎むようになったのではないか、と思っている。細見、沢木没後、遺句集や全集を出す企画に対し一切許可を出さなかったのであった。7、8年前であったか、自宅の屋根に登り、木の枝を剪っている最中に転落して死去した。再婚していた夫人から俳人協会に連絡があり、その顛末を知るところになったのである。 その後夫人の許諾があり全集も出版され始めた。丹波の生家を夫人が相続し、何と一億円の現金を添えて丹波市に寄贈したのであった。市は条例を作り、展示用に改修工事を行い、昨年一般公開の運びとなったという経緯である。近くの高座神社に〈でゝ虫の桑で吹かるゝ秋の風〉の句碑がある。この句碑建立の実行委員長を皆川盤水先生が務めた。青垣町とは美しい名前である。折しも代田のどれにも美しい丹波の山々が映り込んでいた |

| 先生は50歳近くになってから出羽三山に魅了された。沢木欣一に斎藤茂吉研究を勧められ、度々山形を訪ねる中で知識と造詣を深められたようだ。何回か月山に登山をしているが、初めての登山は55歳と高齢、かなりの覚悟が必要であったと思う。芭蕉も登った山である。雪渓の道を「雪渓が天際までの」と臨場感を持って把握したのは、この山の神々しさに触れての挨拶である。〈月山に速力のある雲の峰〉はまだ登山する前の作。 (昭和57年作『山晴』所収) |

| ここ数ヶ月元号令和が入った句を嫌というほど目にしたが、一口に言って、いい句はなかった。今日的話題――時事――を詠むのは難しいものである。半年もしたらもう色褪せてしまうものなである。それなら自然の造形を詠む方がはるかに良い、ということになる。その中では、掲句のような作り方は大成功と言える。「平成」とか「令和」という言葉は使っていないけれど「退位」を使って、生前の譲位であることを明確にしている。四月末日という節目で春の季語の桜から、夏の季語の葉桜へ転換する。そのような仕掛けが鮮やかに施されているのである。 |

| 信濃川というのは秩父山地に発源する千曲川と、飛騨山脈に発源する犀川が長野市で合流し、信濃川の名称に変る。更に越後の魚野川が合流して新潟市で日本海に注ぐ全長三六七kmの日本第一の長流である。他にも無数の細流を巻き込んでおり、春であればその度に雪解水を呑み込んでいく。そのことを「継ぎ継ぎて」と表現しているのであり、雄大で的確。信濃川の固有名詞が揺るがない名作となった。 |

| 植樹の前か後か解らぬが、植樹を行った来賓が挨拶をするのに、軍手のままであったと言う。そこに目を付けたところがこの句の手柄。皆が見逃してしまう微細なところを見逃していないのである。ちゃんとアンテナを張っているからこその発見である。白い手袋と新緑の対比も読み手の目に浮かぶ仕掛けである。 |

| 最近は桜で知られる寺が夜桜のライトアップで観光客を集めているようだ。拝観料の二毛作という商魂である。花見時の夜であるから既に酒の入った人々が多い。「葷酒山門に入るを許さず」の碑文など何のそのといった状態。批判精神と世相の滑稽味が入り混っているのであろう。 |

| 面白い句だ。一年に一回だけ使う調理道具。私で言えば大きな岩魚の形をした骨酒を作る酒器。からすみを作るときの天日干用の虫除け網……など。さてこの句、凹凸のある大きなアルミ鍋であるか。大きな鍋なので筍が入ったときだけ。それも毎年ではないかもしれない。無用の用か。 |

| 一読、村上鬼城の〈生きかはり死にかはりして打つ田かな〉を思い出す。何代にもわたって連綿と繰り返して稲作がある。父母、祖父母の汗の結晶を今、自分が継承している。耕すたびに先祖の声が甦るのである。 |

| 幾度も踏まれて判別ができない踏絵。深い思いが籠る。 |

| 町名も変る。回覧板だってほとんど見ることが無い。 |

| 気持ちの良い句だ。ここへ飛来する燕は幸せもの。 |

| 婚姻色の出た鰔は焼けばもっと朱を増すと誇張した句。 |

| 自分の内臓を見ているか。医者の方だと怖い。 |

| 人生とはそのようなもの。ほうれん草の日常性がいい。 |

| 清涼寺釈迦堂の無言劇。手が全てを語るのだ。 |

| 敗者はいつも悲しい。穏やかな風景の中の悲劇。 |

| ちょっと悲しい春の夢。そのようにして記憶は続く。 |

| 筑紫の太宰府。歴史への思いを詠んで抒情が深い。 |

| 沈丁花の「沈」の字や香りの深さの取合わせが効いている。 |

伊藤伊那男

| 韓国側のイムジン河のほとりを訪ねたという。私達の若い頃フォークグループの「イムジン河」という歌がヒットしていたことを思い出す。南北の境界の河である。作者は私の同期なので、きっと強烈な記憶を持っての訪問であろう。句の中の迷彩は軍服の色を指すのであろうが、まるで若葉の色まで、そこだけは迷彩色であるかのように思われてくる。同時出句の<畦塗は北より流るる水で塗る>も複雑な政治状況を農作業の中にさりげなく詠み込んでいるが、静かな表現であるだけに尚更感慨は深まるのである。 |

| かげろうのはかなさを象徴的に用いた抒情句で成功した。「かげろふにも躓く」とは何とも詩的な表現である。躓くはずもないかげろうに躓く――多分体力も気力も衰えてきた母の様子が如実である。「かげろふにも」の字余りの「も」が重要であり、「ありにけり」というほとんど意味を持たない措辞が生きているところがいい。 |

| 「花疲れ」という、肉体的な疲れともやや異なる疲れをうまく捉えているようだ。三面鏡の全部ではなく、一面だけに「花疲れ」が映っている、というところにそれが出ているようだ。「花疲れ」という気分的な疲れを感覚的に詠み切って出色であった。 |

| 原爆ドームを残しておいたことは良かったと思う。戦争の悲惨さの記憶として、目に見える負の遺産として存在していることが貴重である。「陽炎の芯」とは即ち記憶の芯ということであるかもしれない。原爆の激しい光線ではなく、平和を希求する光を発しているのだ。 |

| 「鎌倉の闇」というのは単なる自然の明暗ではなくて、歴史が醸し出す闇ということであろう。またここを拠点に活動した高浜虚子の持つ闇――悪人虚子でもあり、臣虚子でもある――も合わせて表現しているようだ。「量感」の表現に虚子の桁外れの大きさが出ているようだ。 |

| 「空」は一体どこから始まるのか、地表の上はすぐ空であるのか?屋根から上であるのか?東京タワーから上あたりなのか……?作者は風船が手から離れてもう摑まえられないあたりからが空であるという。面白い基準である。子供の高さ、大人の高さと微妙な違いもあろう。柔軟な発想がいい。 |

| 作者の故郷は信州だが、この句の場合は読者の各々の故郷を思い出して貰いながら味わうのがよかろう。日本中どこでも独特の風の名前がある。子供の頃吹き散らした石鹸玉は、何という風に乗って飛んでいったのであろうか……。同時出句の<紙風船つけば減りゆく母の息>は人の世の抗うことのできない宿命を詠む。これは名作だ。<夕桜着物の国を灯ともして>はほどよい抒情。花衣を違う角度から捉えた独自の感性。 |

| 一読、昭和二十年代の後半から三十年代中頃までを懐かしく思い出す。燕の数ほどの子供が町に溢れていて、道路が遊び場であった。町全体で子育てをしていた感じである。燕も犬も猫も身近な時代であった。明日はもっと明るいという希望があった時代……。そんな活気を思い出す。同時出句の<燕の子口を大きくしたもの勝ち>にもあの時代の空気が漂っているように感じられる。 |

| 「亀鳴く」という本来は鳴かないものを鳴くと断定した文人趣味的な季語を面白く生かした。文芸を極めた先達には聞こえたようだが、私にはまだまだ……と言いながら、したり顔の文人への揶揄も少し入っているようだ。「また聞きそびれ」「まだ聞かずをり」か。 |

| 中七の「足裏で聴く」が新鮮な発見である。砂地だけを見ているので海の動き、波の波動は素足の裏で感知するしかない。感覚の良い句となった。 |

その他印象深かった句を次に

| 三方とは「神仏または貴人に供物を奉り、または儀式で物をのせる台。方形の折敷を檜の白木で造り、前・左・右の三方に刳形のある台を取り付けたもの。古くは食事をする台に用いた」とある。要はお供えを載せた台である。多分、鯣・昆布・塩・酒などであろうか。時は春、神社か寺の森は囀りがたけなわで、その声が三方にも載って供えられたという。本来のお供え物でない、鳥の声を供物と同等に扱うという詩的処理を施しているのである。同時出句の〈鷹化して鳩に大樹は曲物に〉は異なるものを並列にした面白さ、〈ポジションはベンチのままに春夕焼〉は野球少年の哀感。片仮名が二つ続くのは煩雑にて、ベンチ→「控へのままに」位にしたらどうであろうか。 |

| 「万年の吐息」とは面白い表現である。鶴は千年、亀は万年と、長生きの象徴として用いるが、その長い長い生命の中から吐き出す吐息が鳴き声となった、というのはなかなかの技倆である。同時出句の〈竹皮を脱ぎてより竹寺の貌〉は本来に戻った竹寺の様子を、〈錫杖を突けば鈴の音花馬酔木〉は馬酔木の花の形状を、各々うまく捉えた。 |

| 取合せが決った一句。たまにしか来ない故郷だが、また都会に戻る。次はいつ来ることになろうか、鳥は母国へ戻っていくというのに‥‥という感慨である。人の世の哀しみが滲む名品である。 |

| 攩網(たも)は小形の掬網で魚類をすくいあげるもの。蛍烏賊を引き上げると、一斉に光を発して闇の中に攩網の形が明瞭になった、という。美しい仕上りの句である。近頃は蛍烏賊漁を見学するツアーもあるそうだ。同時出句の〈鉛筆の一本にも名春炬燵〉は学期末の倦怠感が味わい。〈夜桜や遊具の色の賑やかに〉は視点の意外性。 |

| 一晩砂を吐かせた蛤の水の濁りを「嘆く」と捉えたのは出色である。その濁りは蛤の嘆きの象徴。翌日食べられてしまうことを知っていたのであろうか。「嘆く」を使ったことにより、小説的な味わいを醸し出したようだ。同時出句の〈金継ぎの家宝の絵皿桜鯛〉〈落人の裔はちりぢり蜆舟〉も印象深い作品であった。 |

| 囀は繁殖期の雄の縄張り宣言と雌への呼びかけを兼ねた鳴き声をさす。新緑の頃が真っ盛りである。「はみ出してゐる」はまさに実感で、滴るような豊かな新緑が読み手の胸に甦る。同時出句の〈蝌蚪の水とろり瞼の重き午後〉もその時期の季感をうまく捉えている。目借時ということになろうか。 |

| 花筏の果無さを一物仕立てで上手に捉えた。重なって淀みに留まっていても結局は流れ去っていく。「重なりて」と微細なところまできっちりと詠み取った眼力を褒めたい。 |

| 「清水」の固有名詞がいい。もちろん京都の清水寺のことである。坂上田村麻呂の創建といわれ、平安遷都とほぼ同時期という歴史を持つので、「千年」は噓ではない。「千歳の春霞」が雅である。同時出句の〈逃水を追つて不思議のアリスかな〉も兎の穴を通って地下の不思議な国に入ってゆくアリスの物語へ「逃水」を使って導入する展開が見事であった。柔軟な発想を称えたい。 |

| 富山の薬売りは今も脈々と続いていると聞く。一年に一回置薬の配置と清算に廻るが、その時のお土産が紙風船。「相も変らず」がえも言われぬ俳諧味を醸している。 |

| 目の前にあるものが陽炎なら、自分だって陽炎に見える筈である。だが、そのように自分を詠んだ句は目にしていなかったように思う。同時出句の〈競馬場楕円に囲み花万朶〉もなるほど、競馬場なら「楕円」!発見である。 |

| 対象物をしっかりと観察した句は強いな、と思う。若葉の頃でも昨秋の痕跡をしっかりと残しているのだ。見た物に一歩も二歩も踏み込んで、人が見逃しているものを捉える。そこに天然の妙が潜んでいるのである。 |

| 伊那男俳句 自句自解(42) 飾る間も七夕竹のしづく浴ぶ

私の誕生日は7月7日。現在の暦だからこそ七夕の生れということになるが、もし明治5年より前の旧暦時代であったら、この日は何もない梅雨の最中の1日である。当然のことながら今の7月7日はかなりの確率で雨の中である。七夕竹も前後の雨が葉の裏に残っていて、願いの短冊を結ぼうとすると雨滴を浴びることとなる。誕生日を聞かれて答えると「おおっいい日ですね」と一度で覚えてくれるのだが、私としては心の中で「すみません。本来の七夕ではなくて」という思いがある。でもラッキーナンバーの7が二つ並んでいるのは何だか運の良い生まれのような気がして嬉しいのである。親交のあった俳人で「才円」主宰であった中戸川朝人氏も7月7日の生まれで〈父母若き日の七夕にわれ生る〉の句を発見して親しみを持ったものだ。私はこの7月で満70歳になるのだが。やはり冒頭の句のような空模様になるのだろうか……? 箱庭の水車を廻す息かけて

俳人は「箱庭」の季語が好きである。五七五という極少の詩形と、風景を極少に閉じ込める箱庭というものとの類似性が興を呼ぶのかもしれない。箱庭は江戸時代に大流行したというが、日本の住宅事情とも合っていたのであろう。世俗を離れて、詩仙のような生活をするのは古来文人墨客の夢であった。ただし実際に生活するのは大変で、確か太宰治の小説に次のような話があった。住んでみると訪ねてくる人が無く淋しさが募る。隠遁しても毎日食べなければいけないが、近くに店も無く調達が大変。それを見越して行商人が法外な値段で売りに来る。洗濯、煮炊き……毎日が忙しい、と。仙境というのもなかなか大変なようである。結局箱庭でも作って自分替りの人形を置き、水車に息をかけて廻すくらいが丁度いいのかもしれない。箱庭を見ながら仙境に浸り、妻から「ごはんできたわよ」と声を掛けて貰って吾に返るというのが一番の幸せであるのかもしれない。 |

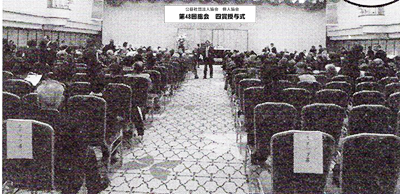

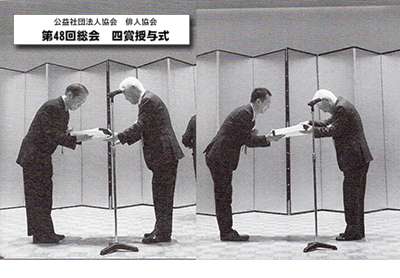

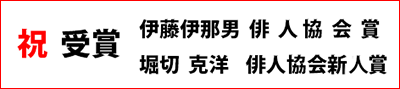

| 去る3月5日、平成30年度の俳人協会四賞の授与式が京王プラザホテルで行われました。 ご存じの通り、伊藤伊那男主宰が句集『然々と』で第58回俳人協会賞を、同人の堀切克洋さんが『尺蠖の道』で第42回俳人協会新人賞を受賞四、銀漢俳句会から4賞の内二賞を頂くという快挙となりました。2019/4/30/更新 |

| 二次会・店内に入りきれない人数でしたが,日曜日とあって店の前の通りも通行が少なく,穏やかな天候の下、外に溢れる受賞者の二人や他結社の方々と交流するなど、思い思いにお酒を楽しみながr懇談を深め,何時までも祝賀会の熱気は冷めることがありませんでした。 |

| 伊藤伊那男 俳人協会賞 堀切 克洋 俳人協会新人賞 2019/3/17 学士会館 銀漢亭(二次会) |

| △ 月刊「俳句四季」に受賞の記事が掲載されました。 △月刊「俳句四季」に受賞の記事掲載は5月号(4/20発売)か6月号(5/20発売)のどちらかを予定しています。 |

| 4月 4月23日(火) 「ひまわり会館」の「萩句会」選句。戻ると朝妻力さん、俳人協会賞予選委員二度目の務めで打ち合わせの帰りと。村上鞆彦、今泉礼奈夫婦。生後一ヶ月の貴彦君お披露目に。「青垣」の方々5名。「ひまわり句会」あと9名。山田真砂年さん。 家、次女杏来たけれど選句で話できず。店「雛句会」9人。終わって21時、閉めて帰宅。 4月25日(木) 朝から選句選評詰める。店「閏句会」9人。松山さん元会社同僚と。小島健さん。「港」主宰・大牧広先生、4月20日ご逝去と。「蛇笏賞」受賞されてよかった。  4月26日(金) 4月26日(金)14時、毎日「俳句αあるふぁ」の中島三紀編集長とカメラマン氏来て、連載の「一句一菜」の撮影。五品目出し、これで1年分の写真は終了。店、「俳壇」社長、安田編集長、菊田、佐怒賀直美さん。高校先輩の井ノ口氏と新橋の三重子姐さん。「金星句会」あと8人。さあ、このあと10連休。 4月27日(土) 品川発の新幹線乗車。シウマイ弁当。名古屋まで熟睡する。一時、新大阪に集合。50人。バス二台で高槻市の「今城塚古墳」へ。本物の継体天皇陵だと言われており、感激ひとしお。古墳の上まで歩けるとは! 案内していただいた樋口さんというボランティアガイドさんは80歳というが、かつ舌もよく動きも俊敏で力を貰う。京都の「ザ・パレスサイドホテル」に入り、事前投句の披講の俳句大会・親睦会。棚山波朗主宰もお元気に入京。  4月28日(日) 4月28日(日)昨夜、23時過ぎに寝たので5時、爽やかに起床。京都御苑の杜に鎌形の月が掛かり美しい。明けると新緑が眩しく、木の間から比叡山も見える。「俳句αあるふぁ」の原稿などを書く。8時発、丹波市青垣町へ。細見綾子生家訪問。小学生が綾子作詞の校歌で迎えてくれる。高座神社の「でで虫」句碑、通った女学校など廻り、柏原駅にて私と武田さんは皆と別れ、電車で伊賀上野へ向かう。伊賀にて大野田井蛙さんと合流。ともかく酒場の無い町。ようやく一軒捜し当て、伊賀の酒「半蔵」「るみ子の酒」「義左衛門」など。「ホテルルートイン伊賀上野」泊。 4月29日(月) 7時40分の伊賀鉄にて伊勢に向かう。秋の吟行会の下見。10時、おはらい町「ゑびや」で朝食。鯛の兜煮。内宮参拝し、神宮会館視察。外宮の参拝。14時、「若柳」(豚捨)へ。神宮元禰宜、遷宮時の広報室長河合真如氏にお招きいただき、最高級の牛肉網焼きを御馳走になる。河合氏と吟行打ち合わせ。 18時、「ルートイン松阪駅東」投宿。武田さんはもう食べられないと言うので大野田さんと町へ。20年前に印象深かったホルモン屋「一升びん」へ。その後、発展して今やこの地を代表する有名なチェーン店。結局かなり食べ、かなり飲む。ハラミ、レバー、タン、松坂牛のタン、酒三合ずつ。あと、「北熊ラーメン」でつけ麺と餃子。……やってしまった。  4月30日(火) 4月30日(火)朝食抜く。9時過ぎ、三井家発祥の地。本居宣長家など散策して松阪城。雨の中。本居宣長旧宅(鈴屋)。改めて宣長の凄さに驚嘆。与力長屋を経て、樹敬寺の宣長の墓を詣づ。あと一升びん本店。昨夜に続き食べる。飲む。ああ……。16時前、松阪を後にする。名古屋迄昏睡。18時、静岡。静岡北ワシントンホテルプラザ逗留。おでん横丁に繰り出し、静岡おでんを楽しむ。大野田さんの幼友達相原節子さんと3人。 5月  5月1日(水) 5月1日(水)令和初日の朝、曇天。八時半、ホテルを出て、駿府城へ。天守台発掘現場を訪ね、ビデオ見学。ボランティアの説明を受ける。県庁21階の展望台から城と町を俯瞰。富士山が雲の中ながら輪郭わかる。家康もこれを毎日見ていたのだ。11時半、熱海駅。唐沢静男君、金井硯児さんの出迎えを受け、網代の唐沢家へ。洋子夫人もお元気。刺身、煮物、蕨、熊汁、鯵のひらき、などなどの歓待を受ける。酒は「磯自慢」。酔って私は一眠り。東海道線小田急を乗り継ぎ、22時帰宅。家族は京都。  5月2日(木) 5月2日(木)終日家。彗星集評送り、6月号の原稿終了。「俳句αあるふぁ」の原稿3ヶ月分。吟行会のエッセイ八100字「春耕」へ送る。礼状他雑務。1日酒抜く。 5月3日(金) 11時半、鎌倉駅。光汪、井蛙の伊那北高校同期、太田うさぎ、天野小石、甲士三郎(小石兄)、いづみ、展枝。寿福寺の虚子の墓、実朝の墓。廃仏毀釈まで鶴岡八幡宮寺にあった仁王像拝観。八幡宮の牡丹園、白旗神社吟行あと、二階堂の小石さん実家、高橋家(甲士)へ。日影茶屋から弁当取り、句会と宴会。酒は「雪の茅舎」「手取川」。庭の筍一本貰い、散策しながら鎌倉へ。小町通りの中華料理店に入り、二次会。23時帰宅。 5月4日(土) 終日家。阿波野青畝についての講演会用意に没頭。酒抜く。5日、6日も家。  5月7日(火) 5月7日(火)10日振りの店。閑散。21時過ぎ閉める。新潟日報、信濃毎日新聞社より記載記事届く。 5月8日(水) 二階「梶の葉句会」選句。店、水内慶太、アキラ、ユウさん。「きさらぎ句会」あと五人。「宙句会」あと13人。「薫風」創刊35周年記念大会事前投句の選句。  5月9日(木) 5月9日(木)店、「極句会」プラス「十六夜句会」合同句会19人。あと、洋、清人、井蛙さん来て、ヴーヴクリコ開栓。 5月10日(金) 「大倉句会」あと19人。  5月11日(土) 5月11日(土)10時、運営委員会。街は神田祭の雰囲気。13時、「銀漢本部句会」。59人。あと「上海庭」にて親睦会。15、6人か。外に出ると神輿一基が揉み歩いている。  5月12日(日) 5月12日(日)「俳壇」7月号のインタビュー記事の校正など。昼寝。礼状など。16時から成城散歩。みつ池緑地は国分寺から続く「はけ」。喜多見不動など。夕食は蕗煮、蓮根炒め、鮎山椒焼、パクチーのおひたしなど用意。  5月13日(月) 5月13日(月)6月号校正。編集部へ渡す。店、「かさゝぎ俳句勉強会」あと11人。洋さん、橋野さんなど…。全体閑散。  5月14日(火) 5月14日(火)店「火の会」11人。櫂未知子さん久々来店。「火の会」の選句して貰い、一緒に酒宴。他、閑散。  5月15日(水) 5月15日(水)杉阪大和句集最終校正。エッセイ一本。店、「三水会」7人(堀部君友人の京都の仁井田さんも)、深川知子さん。「大倉句会」運営会の面々。伊那北2年先輩というドイツ語の先生、安藤勉さん。 5月16日(木) 「銀漢句会」あと13人。『然々と』再版なる!  5月17日(金) 5月17日(金)発行所「蔦句会」選句。あと店へ6人。広渡敬雄さん。九州大学同期5人の会。赤穂中学の先輩今井さん久々。協会賞受賞を知ったと祝いに。 5月18日(土) 14時、日本橋「鮨の与志喜」。井蛙さんと私とで日本酒三本持参。協会賞受賞の2回のパーティーのお手伝いしてくださった仲間への感謝の食事会。北辰社、武田さんと秋葉男さんの配慮。25人。皆、楽しんで下さる。あと10名ほどであったか居酒屋で少々。帰宅して家族と食事。 5月19日(日) 終日家。信濃毎日新聞、詩歌欄へエッセイ。中村孝哲さん句集稿確認作業。  5月20日(月) 5月20日(月)信州、柏原の池田充さんという方、訪ねて来て下さる。マブソン青眼さんと親しい様子。「演劇人句会」8人。 5月21日(火) 11時、咸亨酒店「萩句会」百回記念の昼食会にお招きいただく。16人。あと発行所句会で選句。店閑散。てる緒さんと久々話。「江戸城天守を再建する会」の秋山事務局長他。 5月22日(水) 「雛句会」13人。津田卓さん生還!膵臓の3分の2、十二指腸、胆嚢全部、胃の一部切除して3週間で退院。  5月23日(木) 5月23日(木)俳人・住宅顕信を映画化した「ずぶぬれて犬ころ」の監督本田孝義さん。三笠書房の押鐘会長『然々と』を信州の友人に渡したいと5冊。あと閑散。 |

写真は4~5日間隔で掲載しています。

△アルストロメリア

アルストロメリアの和名は「ユリズイセン(百合水仙)」です。

横向きに咲いている花の形が、なるほど百合や水仙に似ています。