HOME 句会案内 バックナンバー

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

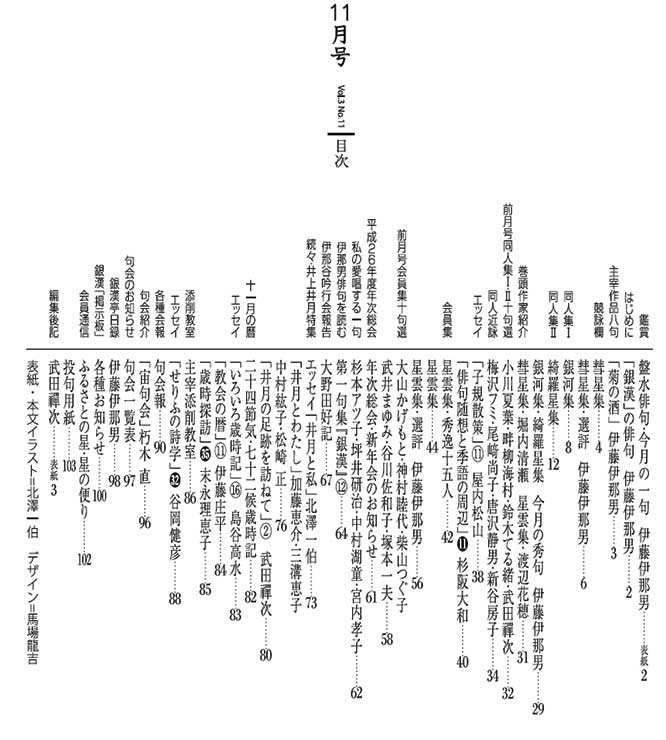

![]() 11月号 2013年

11月号 2013年

| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀河集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 伊那男・俳句を読む 銀漢の絵はがき 掲示板 昴 銀漢日録 今月の写真 |

伊藤伊那男作品菊の酒 伊藤伊那男

将門塚てふ緑陰のやや怖し 蟬穴といふ七年の暗さかな 蟬時雨のみが記憶に立石寺 文机を掃く手箒や涼新た 父母を招く手捌き盆踊 長幼の序をもて注ぐ菊の酒 戻り橋あふまが時を秋の風 重箱を開け月かげを溢れしむ   今月の目次

銀漢俳句会・11月号   銀漢の俳句伊藤伊那男

|

| 気仙沼海の俳句全国大会のこと 伊藤伊那男 7月末、気仙沼を訪ねた。その湾上に浮かぶ大島は句友、菊田一平、小野寺清人さんの故郷である。この島を最初に訪れたのは平成21年。一平さんの父上、菊田島椿さんが「気仙沼海の俳句全国大会」の大会委員長を務めておられ、私がその年の講師として指名を受けたのである。折角お訪ねするからには気仙沼とはどんな土地なのか……港町ブルース、やませ、鰹、津波……、結局吉村昭の『三陸海岸大津波』を再読し、改めて大自然の抗し難い力に鳥肌を立てたものである。講演会では津波の話を枕にした。翌年句友の山田真砂年さんが講師に呼ばれたので、銀漢の仲間で応援団を作って再訪した。その当日の募集句に、吉村昭の小説や地元の方から聞いたチリ沖地震の体験談などを思い出して、 海鞘喰うて津波の話ひとしきり 伊那男

という句を出句したら、選者の一人の特選を得た。 その翌々年の3月11日、あの東日本大震災が勃発した。当日私は神田の店で、15人ほどの予約を受けていたので仕込みの最中であった。予約は当然キャンセルとなり、帰宅難民の句友が6、7人店に集まったので、仕込んだ料理で酒盛りとなった。その中に近くの出版社に勤める菊田一平さんもいた。電話も通じない情報不足の中で時間を持て余して、句会なども開いていたのだが、その時には一平さんの実家も、清人さんの実家――庭でバーベキューパーティーを楽しんだ――も壊滅していたのである。 しばらくして取材で気仙沼に入った毎日新聞の鈴木琢磨記者が店に来て「現地で伊那男さんの津波の句を耳にしたけれど、何か予感があったの?」と問われたのには驚いた。 その年の「海の俳句全国大会」は中止となったが、翌年宇多喜代子、茨木和生さんが手弁当で駈けつけて再会の運びとなった。その時の当日句の宇多喜代子特選は、何と菊田島椿さんの次の句であったという。 海は恐ろし海は懐かし今朝の秋 島椿

この句を私は「俳句」平成24年10月号で知った。苦しみをここまで押し殺して詠めるものかと目頭が熱くなった。あとから聞くと島椿さんは津波の当日、気仙沼の病院を退院して大島へ戻る船中で地震に会い、接岸してすぐに避難、直後に乗っていた連絡船は大島の亀山の麓まで持っていかれたという。 私も一度はお訪ねしなくてはと思いつつ2年目の今年、3回目の訪問となった。気仙沼の町も大島も変わり果てた姿であったが、会場でお目に懸った島椿さんはお元気で、再開の握手には力が籠っていた。俳句大会では地元の俳人の方々の、決してへこたれない活力のある句を目にして「俳句の力」というものを実感したのである |

| 山梨県竜王町瑞良寺の前書がある。この句よりも前、昭和58年にフジテレビ句会で先生の参加を得てこの寺を訪ねた。私にとっては初めての一泊吟行であった。住職の土居玄秀さんは句友だが、それまでは新宿で配達専門の書店を営んでいた。もともと寺の出であったが、駆け落ち事件などで寺を離れていたと聞いた。後年この寺を継いだのである。その旅の先生の句、〈手焙や櫛形山の風の音〉は後年この寺の境内に句碑として残った。 (平成4年『暁紅』所収) |

| 私は山国の生まれなので、帰省するたびに木曾駒ヶ岳を見て安堵したものだ。夜中、家に着いたその足で、とりつかれたように軽装のまま木曾駒ヶ岳に登ってしまい、両親を心配させたこともあった。さてこの句の作者は海育ちなのであろう。潮騒に「耳あづけゐる」の措辞が何ともいい。帰省への安らぎ、充足感が山育ちの私にも共有できるのである。帰省の本意を摑んで読み手を豊かな気持ちにさせてくれる句。 |

| 先日伊那谷の母校を訪ねてみた。今は変ってしまったが、私のいたころは校庭の隅に鉄棒があった。下は砂地になっていたと思う。とても手の届かない高学年用から、三段階位に高さの分れた鉄棒が一列に並んでいた。この句はそういう所を詠み取ったのであろう。一本ではなく何本も並んでいて――それも一直線に――各々が手を触れれば熱いほどに灼けているのだ。秀れた構図である。 |

| 源義経の故事を題材に取った楽しい句である。義経が都を落ちて高舘を目指す途路、石川県小松の安宅の関で弁慶の苦計によりあやうく難をのがれたという。関守富樫の温情もあったか------。そんな歌舞伎の名場面を踏まえて機知を効かせている。「道をしへ」の斡旋が卓抜だ。 |

| 北陸地方を訪ねると家々の屋根の瓦の美しさに気付く。重くずっしりとして豊かな艶を持つ。生産地は能登半島の珠洲。明治期から本格的に生産されたというが、雪の重み、厳しい寒冷や風雨に耐える瓦として普及したという。この句は炎天下の照り返しに一層艶を増した様子を、濡れたようだという比喩でその特徴を捉えた。 |

| 岐阜県郡上郡一帯で七月から九月にかけて踊られる盆踊。映像でしか見たことがないが、男踊りはまさにこの句のように切れ味の効いた振り付けであったように思う。町をあげて夜明けまで踊り続けるというのだが「街中を蹴りゆく」が実に的確でこの祭の特徴を無駄なく詠み切った。 |

| 紫陽花は別名「七変化」。ほぼ俳人しか知らない呼称だが、一度は使ってみたい誘惑にかられる季語である。その言葉を巧みに操った句である。七回色を変えて最後は錆色で終ったという。「八変化」にした機知である。 |

| 異色の句である。「青嵐」でゲバラの人生が際立つ。 |

| 作業衣にもアイロンがけ。勤労の尊さがよく出た句。 |

| さすがに鳴き疲れであるか。対象を滑稽に捉えた。 |

| まさに魂送りと共に季節が変化する、そこを詠み取った。 |

| 夜を日をついで梅を干す。まさに天の恵みの結晶。 |

| かわたれ(彼は誰)――明け方の踊に倦んだ様子。 |

| 草市で売られるのはどれも乾き物。「寂し」が生きた。 |

| 大きく大胆な飛躍がいい。十七番をはみ出す大景だ。 |

| 盆帰りの三泊四日か。三のリフレインが実にいい! |

| 秋蛍のはかなさが具体的である。「やすやす」がうまい。 |

| ガラス玉のぶつかるあの音は「昭和の音」であるか! |

| 「夕焼に」の「に」が効いた。上質な抒情が滲む。 |

| こんな時代があった。路地にも子供が溢れていた。 |

| 夜風はもう心地良い――その微妙な季感を美しく捉えた。 |

伊藤伊那男

| 子規庵の一景だが、病葉を配して深い意味を持った。病葉でなかったら子規庵に限定することはなく、芭蕉庵でも虚子庵でもよいのである。固有名詞が動かない句といえよう。あの雑草に近いような草々のある変哲もない庭をどれほどの俳人が訪ねたことか。その庭であればこそ「病葉とても」景色となるのであろう。そこに子規の人生が投影されているようである。「―とても」の措辞が味わい。a |

| 亡くなった夫が耕していた畑。夫亡きあとも妻が耕しているのであろう。そこに茗荷の子が顔を出し、花をつけたという。淡々とした、はかないけれど美しい花である。この花をみると、共に畑の世話をした思い出が蘇るのであろう。夫婦の象徴として茗荷の花が印象的である。 |

| 「つくつくし」とは法師蟬のこと。秋の蟬である。子規に〈つくつくぼうしつくつく |

| 「胡瓜揉む」の季語がよく生きている句だ。塩だけで揉み込み、しかし生よりもむしろ齒応えの強くなる胡瓜揉み。そんなところに詠まれている夫の人柄が浮かび上るのである。何の飾りもなく淡々と実務をこなす人なのであろう。 |

| 最近は繊維製品でも防水力を持つ軽い登山靴が広まっているようだが、私が登山をしている頃は革製品が主流であった。イタリアでは靴にするためだけの牛も飼育しているという。確かに「箱」のような頑強な靴であった。 |

| 子供の頃、八月は太陽と遊ぶ日々であった。私ごとだが毎日のように川で泳いだり鰍を突いたりしていたものだ。「芯まで日の匂ひ」はこの季節の本意を摑んでいるようである。「八月の」の打ち出しも斬新である。 |

| 日中よりももっと堪え難い粘りつくような西日である。カーテンで遮ってもどこかしら漏れてくる西日、そんな季語の核心を突いた句である。「滲み出る」にやりきれない雰囲気が描出されている。 |

| 水の中にある水中花を詠むのが普通だが、この句は引き上げた時の様子。視点を外して成功した句である。水を替えるために引き上げると無慚にもしおたれていたのである。「あまりに淋し」に実感が伝わる。ただまた蘇生する楽しみがあるところがいい。 |

| 壮大な句である。江戸時代などはきっとこんな風景だったのだろうと思う。何せ江戸のどこからでも筑波山が見えたというのであるから。金子兜太の〈暗黒や関東平野に火事一つ〉に通じる大景を思わせる句である。 |

| 「秋隣」は夏の終りのどことなく秋の気配を感じる時期の季語。秋の近づく気配に元気が出て細かなところまで掃除をする気持ちになったのであろう。すぐに埃が溜るピアノの蓋。磨くと同時に作者の顔が鮮明に写るのである。微妙な季節の変り目を瑞々しい感性で捉えている。 |

| 茗荷の花の特徴をよく観察している句である。その形状は炎の形である。ただし極めて地味ではかない花なので、よくよく見ないと解らない。そんなところが「手暗り」の措辞に出ているのである。よく見ようと手で囲ってみると更にその手のために暗くなってしまったのだ。 |

その他印象深かった句を次に

| 鞆の浦は広島県福山市南部の海岸一帯をいい、中心地の「鞆」は古来瀬戸内の要港として繁栄した。その鞆の浦の美しい海岸で吐く息も夏潮の香がしたという。風光明媚なその地の様子を吐く息で読者に知らしめたのである。 |

| 生きものは生れ替るけれど、鎮守の森は千年の悠久の時間を生き抜いてきている。その鎮守に蟬は代々鳴きついできたというのである。蟬の生命を約七年とすれば百四十代ばかり連綿と生れ替り鳴き継いできたことになる。七日ほどしか地上では生きない蟬と千年の森の配合が斬新だ。 |

| 私も六十も半ばの年になり、人生の残り時間というものを日々意識するようになった。一日一日を悔いなく過せるかが課題である。この句、もう少し生きて盆踊りの輪に加わりたいと言う。雀百まで踊り忘れずという諺があるが、この句の踊りには「遊び」の意味も入っているのであろう。遊びをせんとや生れけむ・・か。「今すこし」が味わい。 |

| 打水は暑気をやわらげるものだが、この句では天の怒りを鎮めるものだという。太陽にお手やわらかに、とお願いするということか。その飛躍が楽しい。自然を変えるのではなく自然と宥和する・・そんな発想の句だ。 |

| 私の若い頃は東京で海鞘を見かけることはほとんどなかったように思う。鮮度の問題と、あの特有の香りで、流通面、消費の点から入ってこなかったのであろう。食べてみればやみつきになる味だ。でも何だか淋しさを伴う味だなといつも思う。「人の縁の濃く淡き」の措辞に同感する食べ物なのである。控え目で、でも控え目でない海鞘の味。 |

| 読むと同時に笑ってしまった句だ。都会人の盆迎えである。迎え火を焚く場所が無い都会生活。でも先祖は戻ってくる。目印の無いまま、それでも先祖は探し当てて来たのである。何とも悲しく、また滑稽な句であることか。 |

| 確か花巻の農学校跡を訪ねると、黒板に白いチョークで「シタノハタケニイマス」という掲示が掲げてあったように思う。宮澤賢治の先見性は今も色褪せることなく、折に触れて読み継がれているようだ。蟬時雨を配して洒落た構成の句となった。「今も」の断定が効果的である。 |

| 俳句をやらない人は古臭いイメージを持つようだが、このような句を読んでもらえば、その考えも変わるのではないだろうか。桑田圭佑の世界である。砂か岩の上に置いた帽子であろうが、それを「潮騒に置く」と詩的昇華させたところが妙味である。 |

| 心太は下町の食べ物だな・・と思う。仕舞屋風の作りの駄菓子屋などが合うようだ。トンと突いて箱から躍り出るところが楽しい。水に入った心太はやや濁っているのだが、それを下町の濁りと見た視点がいい。日野草城に〈心太煙のごとく沈みをり〉があるが、同じように水の中にありながら水とは違う色を捉えているのである。 |

| 遊び足りないのが、子供達ではなく、浮人形であると転化したところが妙味である。風呂から子供達が出たあと、取り残された浮人形を擬人化している発想が奇抜。浮人形ももっと遊びたかったのである。独自の把握を称えたい。 |

| 言われてみれば葉陰に残された空蟬は、もう命を持たない殻でしかないのだが、しっかりとしがみついていて剝せない。それを「産みの力」――踏ん張りと見たのが出色の出来。そして「そのままに」と継続させたところがいい。 |

伊那谷の民俗芸能①大鹿歌舞伎 伊那谷の祭、民俗芸能をいくつか紹介する。まずは近時、原田芳雄主演の最後の映画となった「大鹿村騒動記」で評判になった大鹿歌舞伎のことである。旅廻りの歌舞伎を村人が見様見真似で演じ始めたもので、その伝播は明和4年(1767)というから、かれこれ250年近くに渡り連綿と受け継がれてきたものである。大鹿村は今でこそ不便な山峡の集落であるが、往古は、諏訪から静岡県の火防で名のある秋葉神社を結ぶ秋葉街道の要衝の地であった。街道は伊那山地と赤石山脈の間の狭隘の地をうねるように繫ぐ山路で、その中で見れば広い盆地である。 歌舞伎は、最盛期には村内に13の神社に回り舞台を備えていたというが、今は2つの神社で春秋持ち回りの奉納公演を打つ。もはや中央の歌舞伎界では忘れ去られてしまった演目もいくつか残っているという。運びは太棹一本の力強い浄瑠璃の語りである。春公演といっても5月3日だが、その頃の大鹿村は桜の真盛りで、舞台に花が舞う。秋は10月第3日曜日で境内は落葉の中である。春に家族で訪ねたときは、開演直前に俄かに春雪が舞い、蕗の葉を傘替わりに頭に載せたことがあった。「傾城阿波の鳴門」の演目のときなど、花道に子役のお鶴が出てきて、「かかさま……」と言っただけで私は声をあげて泣いてしまい、周囲を驚かせてしまったこともあった。 その歌舞伎のある2日間を除いたら閑散たる村落である。あるときバス停からタクシーを呼んだところ、女性の運転手であったが、「お客さん、明日タクシーのご用はおありかな?」と聞く。「午後は村の草刈があるので車は出せません」と言う。タクシーは村に1台しかないのである。また、俳句仲間を案内したとき夕食の最中に停電となった。幹事の私はうろたえたが、蠟燭の明りでの夕食がいい思い出になったと、後々までの語り種となった。 大鹿村には信濃宮がある。南北朝時代、天台座主であった後醍醐天皇の皇子宗良親王が漂着し、再起を図ったが、痛恨のうちに薨去したという。その親王を祀る神社だが、第二次大戦中に造営したもので、私の叔父池上樵人(「万緑」同人であった)は、伊那中学校時代、学徒動員で造営作業に狩り出されたという。ただし途中で敗戦となり中途半端なまま終ったという。確かに敷地の割に社殿が小さいのである。こんな僻村にも国威発揚の動員があったのだ。 大鹿村の夜は深く、その星座を仰ぐためだけに行ってもよいほどだ。赤石山脈の塩見岳の登山口でもある。塩分の強い温泉も細々ながら湧く。若い頃、その湯に浸っていたら、裸のお婆さんが入ってきたのには困惑したことを思い出す。今近くの分杭峠はゼロ磁場のパワースポットとして注目を集めてもいる。 平成七年 雪嶺の色切つ先に刃物市

国立がんセンターにて手術受く 退院の一歩はこべら踏みにけり しやぼん玉離るるときに歪みけり 二階より子の声透る柿若葉 葭切のとまりて葭の揺れやまず てのひらの熱しと思ふ初蛍 鵜の色の鵜匠闇より戻りけり 切火して朝顔市の護符売れり 昭和遠し冷しトマトといふ肴 中年や西瓜かついでよろめけり 山青し岐阜提燈に火を入れて にはとりの迷ひ込みたる踊の輪 ひと畝の黍刈り終へし札所寺 蓑虫の着たきりの蓑引摺れり 唐辛子干し上げてこの軽さかな 吾が病後一合と決め温め酒 帆曳舟筑波おろしに帆を立てる 柿羊羹夕日の色に美濃の国 スイッチバックして姥捨へ紅葉狩 色鳥や擦り切れてきし旅鞄 |

!

!

7月 7月17日(水) 7月17日(水)「知音」の小沢麻結、「天為」の草野晋さん、鈴木琢磨さん。片山辰巳、片山一行父子上京の集い。ざっと20人集まり。川柳一句ずつ出しての句会。私の句一点も入らず、ムム。「俳句」鈴木編集長四人。村上護先生の息女ふみさんも。発行所「はてな句会」あと七人店へ。坊城さん他。「三水会」の四人は片山パーティに合流してもらう。 「銀漢亭OH!納涼句会」30人集合。私は浴衣で。持ち寄り五句、あと3句、2句、2句と席題句会3回。計4回で12句。3分の2が他結社の方々であるところが楽しい。踏青子さん群馬から参加。真砂年さん他「未来図」の若手も。 7月21日(日) 朝、整体。夕方、桃子の家。明日から一家沖縄へ。9月に戻って引越にて、この家での最後の会食か……。私も今年か来年初にその家に合流の予定。  7月22日(月) 7月22日(月)朝妻力さん、ゼロックス時代の仲間との親睦会とて上京。「対岸」の方2名。朝妻配下、三代川さん他5名。奥は「銀女句会」と称する女子句会。文子、敦子、肖子(「ホトトギス」)、近恵(「炎環」、今回、現代俳句協会新人賞受賞)、峯尾文世(「銀化」)、小石(「天為」)、うさぎ、いづみ、展枝、くろえさんなど。片山一行さん夫妻、秋葉男、真一さん。小野寺清人さんが焼そば20人前位焼く。  7月23日(火) 7月23日(火)11時30分、「咸亨酒店」。「萩句会」の暑気払いの昼食会に招かれる。昼のビール、紹興酒が効いてそのあと店でうたた寝。あと、ひまわり館「萩句会」選句へ。 7月26日(金) 中根さん家の掃除。11時過、店。製氷機の入替え、冷凍庫の設置など。狭いスペースに入れるので心配にて立ち合うことに。「金星句会」終って6人。全体閑散。  7月27日(土) 7月27日(土)7時16分、はやてに乗車。一ノ関も雨。大船渡線が不通にて路線バスにて気仙沼。フェリーにて大島。小野寺清人さんの親戚の農小屋を借りてバーベキューパーティー。総勢15、6人か。仙台の兄上、信一さんから差入れの大栄螺、「利助」の牛舌など。たなご、かれい、あいなめも。清人さん同級生からの牡蛎を蒸し焼きに。……何とぜいたくな!延々と夕方までパーティーは続き、宿「海鳳」へ移ってすぐ夕食。あと清人さん弟の和人さんの家。鮑、海胆のくんせい!「竹鶴」の12年と合う。  7月28日(日) 7月28日(日)6時起、雨。風呂、作句。7時、朝食。ごはんおかわりして2杯半。8時40分の連絡船で気仙沼へ。タクシーで、津波の際、陸上に取り残された「第十八共徳丸」を見る。気仙沼プラザホテルにて「第25回気仙沼海の俳句全国大会」。前日、皆から集めた義援金五万円を大会委員長・菊田島椿さんへ渡す。黒田杏子さんの講演。16時前に会場を出てバスにて一ノ関。駅前の居酒屋に入り、新幹線出発までの1時間半ほど酒盛り。車中も延々と酒盛り……ああ。  7月29日(月) 7月29日(月)27日付の夕刊を見ると一面に下北沢の茶舗「しもきた茶苑大山」は1.800円のかき氷が4時間待ちで連日売り切れと写真入りで出ている。確か同人、大山かげもとさんの店だ!「湯島句会」のスタッフ慰労会10数名。新しい句会についての意見交換。20時半に閉めてカラオケへ。10人程、終電まで。 7月30日(火) 9月号、原稿必死に書き上げる。店、広渡敬雄さん四人。今井先輩……閑散。「澤」(小澤實主宰)8月号の「俳句ホームページを読む」(野澤海芋)で「銀漢」を取り上げてくれる。 8月  8月1日(木) 8月1日(木)雨。8時三37分品川発。名古屋から近鉄特急しまかぜ(最新型の超豪華車輛)備え付けの遷宮案内の冊子は宮澤の写真。「崎陽軒」の駅弁開く(これが私の定番)。宇治山田駅にて武田夫妻、朝妻力さんと待合せ。ホテルに荷物を預けてタクシーで二見浦。浜参宮。岩戸屋の製塩作業を見学。電車で戻り、外宮、多賀宮参拝。「せんぐう館」見学。「赤福」の抹茶氷うまい!18時から「向井の酒」にて夕食。宮澤、イラストレーターの長友啓典さん、出版社の担当者、杏子他かれこれ十数名。鰻蒲焼、小海老焼、冷たい茶碗蒸、伊勢海老の開きフライ、刺身……。ああ、何と皆平らげることか!そのあと武田さんと2人、駅前の「驛亭」という店に寄る。亭主から遷宮の話色々聞く。 8月2日(金) 6時50分、バスにてホテル発。御白石持行事へ。河合宮司のはからいで内宮の新御敷地へ白石を奉献する。同行は長友さん、高井麻巳子さんなど20人。内宮駐車場にて結団式。我々は「宮四玉」グループ。1.700人ほどで白石を乗せた車を「エンヤ!エンヤ!」と曳く。後ろに中村獅童もいたな。新御敷地は遷宮のあとは天皇陛下も入れない聖地となる。ただただ涙す。「みたすの湯」で汗を流し「大喜」にて昼食会のあと解散。杏と東京へ戻る。  8月4日(日) 8月4日(日)朝、整体(昨日失念し今日に変更)。午後、「春耕同人句会」あと8人程で「炙谷」にて親睦会。あと杉阪さんと吉祥寺の居酒屋。 8月5日(月) 菅原庄山子さんから白山だだちゃ豆届く。「かさゝぎ俳句勉強会」のあと12人。23時前に閉めて久々、零時前の帰宅。  8月6日(火) 8月6日(火)「銀漢」9月号の校正。朝から昼までかかる。「火の会」(朝比古、うさぎ、卓、冬真、敬雄、大和、小石、峯尾、敦子)。国会議員のT先生。環順子さん京都の染織家の方と。あと「火の会」メンバー7人程でショットバー。 8月7日(水) 発行所「きさらぎ句会」あと7人。ひまわり館「宙句会」あと8人。堀切君の送別会と。森羽久衣さんが室戸岬の鯨の刺身を手配。カウンター横に本棚。厨房に棚を設置。志峯さんの手配。  8月8日(木) 8月8日(木)発行所「草樹」環さん句会5人。終って店で親睦会。「俳句界」の林誠司編集長が合流。発行所「十六夜句会」あと8名。 8月9日(金) 今日は村田脩先生の命日。区の健康診断を受ける。血圧138〜82にて「まあいいでしょう」と。家で計ると160出たりするのに!一体?発行所「野村句会」。終って店に4人。編集部最終校正と編集会議のあと堀切克洋君の渡仏壮行会10人程。酒が相当な勢いですすみ、禪次さんが「壮行二句出し句会!」と短冊を配り、一般のお客も巻き込んでの句会となる。  8月10日(土) 8月10日(土)10時、運営委員会。あと喫茶店で作句。13時より、ひまわり館にて「本部句会」。暑い中48名出席。終って「庄屋」にて親睦会。暑い1日。  8月12日(月) 8月12日(月)ともかく暑い日が続く。店、開いてはみたものの、やはり盆休みでダメ。21時半、閉めて餃子屋。早々に帰る |