HOME 句会案内 バックナンバー

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

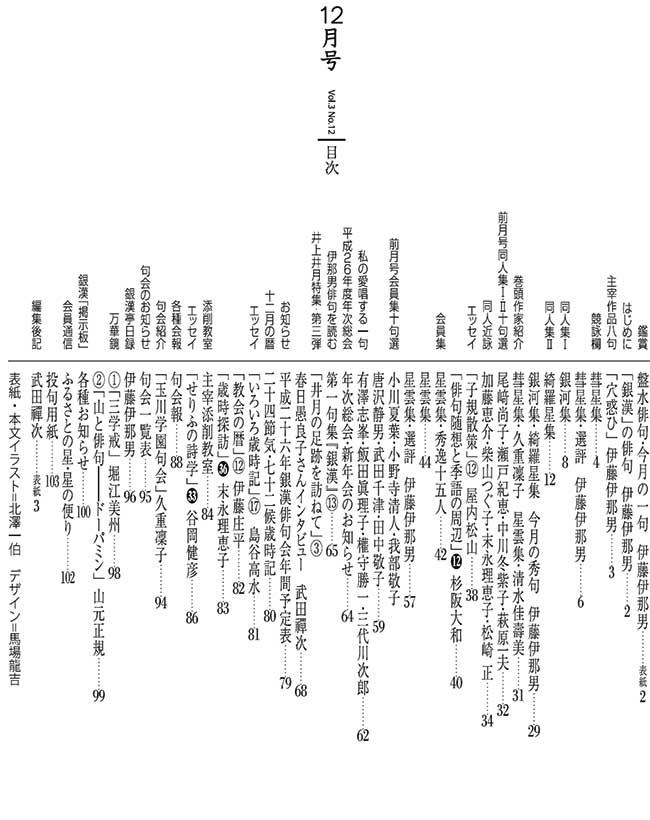

![]() 12月号 2013年

12月号 2013年

| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀河集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 伊那男・俳句を読む 銀漢の絵はがき 掲示板 昴 銀漢日録 今月の写真 |

伊藤伊那男作品穴惑ひ 伊藤伊那男

叩くともなく胡麻の鞘弾けをり 零余子喰ふまちまちといふ炒り具合 深草欣浄寺少将の通い路ここに露葎

少将の九十九夜の露の袖 釣瓶落してふはこのこと木曾泊り あぎとに手当つれば秋思おのづから 久々生家を訪ふ故郷棄て穴惑ひとも見ゆるがに

出郷に追討ちをかけ威銃   今月の目次  銀漢俳句会・12月号   銀漢の俳句伊藤伊那男

|

| 井上井月俳句大会の件 第22回目を迎えた「信州伊那井月俳句大会」が9月21日、長野県伊那市で開催された。私は昨年からその選者になっていたが、今回が初めての出席であった。 井上井月については二年程前に映画になることを伝えたが、その時銀漢の仲間の何人がこの俳人の名前を知っていたであろうか。その秋『ほかいびと――伊那の井月』(北村皆雄監督)が公開された。特殊な映画でありながら各地で再上映もされて多くの人にその名を知ってもらうことができた。加えて今年、東海大学名誉教授の復本一郎編纂の『井上井月句集』が岩波文庫として出版され、伊那谷から発信された井月が全国区の俳人として再評価されたのであった。 下島空谷・五山の兄弟、芥川龍之介、高津才次郎、そして宮脇昌三、春日愚良子、竹入弘元先生などの地道な発掘や解読の成果が日の目を見ることができたのである。 さて今年の井月俳句大会では、先述の復本一郎先生の「井月の内なる芭蕉」と題する講演があった。その要点は以下である。 井月が芭蕉を慕った証の句として、 〈我道の神とも拝め翁の日〉〈明日知らぬ小春日和や翁の忌〉など直接芭蕉を詠んだ句がある。 また芭蕉句の本歌取りの句として、 芭蕉 旅人と我名よばれん初時雨 井月 旅人の我も数なり花ざかり 芭蕉 うき我をさびしがらせよかんこどりなくか 井月 我にきけとばかり啼の歟閑子鳥 芭蕉 象潟や雨に西施がねぶの花 井月 象潟の雨なはらしそ合歓の花 芭蕉 花咲て七日鶴見る麓哉 井月 何処やらに鶴の声聞く霞かな などがある。「 講演会のあと復本先生、北村監督、伊那男で鼎談の時間を持った。私は復本先生に、一茶は井月の生まれる少し前に死んだが、北信濃を放浪した井月が一茶の句を知らない筈がないのに、句にも文章にも残っていないのは何故か、問うてみた。復本先生は「同じ漂泊の俳人だが、一茶の目は常に江戸を向いていたからです」と。つまり一茶は名利を求めていた。それに比べて井月はそうしたことに一切の執着を持たなかった所が、両者の決定的な生き方の違いではなかったか、ということである。 なお井上井月顕彰会主宰の「第一回井月忌の集い」が平成26年3月9日に東京のアルカディア市ヶ谷で開催の運びとなった |

| 先生の郷里いわき、小名浜港の嘱目。「たらふく(鱈腹)」という言葉があるが、冬場の鱈は子持ちのせいもあって貪欲で大きな腹を抱えている。この句、大きな獲物に市場が湧きたっているようだ。漁協の人が背伸びして量っているのであろう。「背筋を伸ばす」に豊漁への感謝の念が籠められているように思われる。小名浜は福島原発の事故の影響を受けて操業停止に追い込まれている。先生が生きておられたらどれほど悲しまれたことか……。 (昭和56年『山晴』所収) |

| 私が知っている追分は軽井沢の先の信濃追分。堀辰雄の旧家があり、油屋という元本陣であった宿があった。その先、中仙道と北国街道の分岐が「分去れ」。ここに当てはめれば、道をしへは北国街道へ誘ったということであろうか。安易に使ったら失敗する「淋しき」という感情の強く出た言葉が、ここでは生きている。ちなみに信濃追分は寂れに寂れ、先年訪ねると油屋も廃屋となっていた。 |

| 小学校か幼稚園の運動会があったのであろう。子供達の手造りのポスターが町内の掲示板に貼られているのだ。当然平仮名の多いポスターである。そうした運動会直前の風景を「ひらかなの町」と把握した発想が独創的である。子供達の意気込みや参加する親達の暖かなまなざしをひっくるめて、見事に掴み取った表現。

|

| 老齢化現象はとどまるところをしらない。団塊の世代の我々も老人になってしまったのであるから------。過疎化の進んだ村も鮎が落ちて木々も枯れ始めて更に寂しさを深めていったというのである。故郷への哀惜であろうか。 |

| 「夜食」は収穫期の農家が夜遅くに有り合せの材料で雑炊など食べたことから発したが、現代ではサラリーマンの残業や受験生の追込みなどに取る食事の句が多く詠まれるようになった。さてこの句は更にもう一歩進んで現代風景を詠んだ句、飽食の時代が背景にある句ということになろうか。食べなくともよい夜食を欲張って食べてしまったという後ろめたさのようなものが詠まれているのである。時代と共に変化する「夜食」である。 |

| 本来私は鳥や魚や風が「遊ぶ」という、作者が勝手に解釈する句は採らないのだが、この句は例外。「神話の国」というところで現代と古代が重なり合う非現実的世界を詠んでいるのでこの言葉がすんなり受容できるのである。 |

| 一部が削ってある子規の机。子規の病に馳せる思い。 |

| 何だか鱧の皮がうまくなりそうな設定である。大阪か。 |

| 数字を巧みに使って機知を効かせた。確かに千の耳。 |

| 「花野」という日常を離れた風景を独自の感性で捉えた。 |

| 「風と訪ふ」の措辞が秀逸。物語的な仕上りの句。 |

| 私など寝たらそれっきりだが、これが俳人の正しい姿。 |

| 農閑期の珍しい季語。茶碗酒で実感が出たようだ。 |

| 葉鶏頭をよく見て、目に見えない本意にまで進んだ句。 |

| 葬送に使われた埴輪が掘り出され現世の秋風の中に。 |

| 地動説か月動説か?今日の月の明るさを俳味で捉えた。 |

| 鎌倉の風景か。萩のこんがらがった様子が明瞭。 |

| 厄日であるだけに「畏まる」に敬虔な気持ちが籠る。 |

| 河原での芋煮会か。「たかく」に臨場感が。 |

伊藤伊那男

| 一読、説明など一切必要としない句だ。心が洗われたと思えばもうそれだけでいい。「両の手に」に万感の思いが籠る。その選句を終えて暫くした後、別件で電話をすると前夜その母上が亡くなったと言う。別離は誰もが経験せざるを得ない理ながら----。 こういう句を贈ることができたら最後の親孝行を果たせたと言ってよかろう。 |

| 歴史や古典文学に因む地名に敏感な小生のこと、ついつい目に焼き付いてしまう句だ。逢坂山は京と近江の境に位置し、平安時代には鈴鹿、不破とともに天下三関といわれた関所が設けられていた。〈これやこの行くも帰るも別れては知るも知らぬも逢坂の関 蟬丸〉〈夜をこめて鳥の空音をはかるともよに逢坂の関は許さじ 清少納言〉で知られる。掲出句は蟬丸の歌の本歌取り。手柄は「露葎」の季語の斡旋である。高速道路網やバイパスの発達ですっかり忘れられたこの関所の寂しさを一語で詠み留めた。 |

| 芝不器男は愛媛県の生まれ。四年ほどの句歴で、二十七歳で病死した。つまり残った句はたかだか二百句。しかしながら虚子の激賞を受けた〈あなたなる夜雨の葛のあなたかな〉をはじめ、〈白藤の揺りやみしかばうすみどり〉〈永き日のにはとり柵を越えにけり〉などの格調の高い抒情句を残した。掲出句は同郷の夭折俳人への哀切の一句。 |

| 東京で生活をしていると迎火を焚くといってもさて-------。迂闊なことをすると消防車が来るかもしれない。そんなわけでもはや心の中で焚くしかないというのがこの句。この句の良さは「ひもすがら」の措辞。その通り、ひねもす、終日迎火を焚き続けて待っていると。そこが眼目。 |

| 「かまつか」は葉鶏頭の別名。インド原産というだけに鮮やかな原色の葉を拡げる。その様子を一物仕立ての比喩で詠み取ったのがこの句である。緞帳は刺繡などをほどこした厚手の織物。そのあたりの見立ての良さは造形作家である、この作者の突出した感性というところであろう。 |

| 生姜市は芝大神宮の祭礼で、十日ほど続くので「だらだら祭」の異名を持つ。近隣の農家の生姜を供え、参拝者に頒布した。その生姜も長い祭のせいで萎んできて束ねた紐もゆるんできたのであろう。皆が見逃していた祭の細部に目が届いていて、一つの新鮮な発見を果たしたのである。 |

| 西武鉄道で秩父に近づくと左手にそそり立っているのが武甲山。セメント原料の採掘で山容が変わりつつあるのが残念だ。ただし夜はその肩幅の広い稜線が町に被さるかのように圧倒的である。そこを「屏風の町」と捉えた感性は良質。秩父の地貌を的確に捉えて美しい仕上りの句。 |

| 「つくつくし」はつくつく法師、法師蟬のこと。秋の気配が感じられる頃から鳴き始める。その「つくつく」という出だしを「水湧くごとし」と見たところが出色である。泉の水面が湧水により少し盛り上がるが、そうした全く異質なものを比喩に持ってきて納得させるところがこの句の力である。 |

| 作者は岐阜県に生まれ、岐阜県庁に勤めている。東京事務所長として赴任の折、新聞で銀漢句会を知り、仲間となった。句は秋風に融発されて奉職の日々を回想しているのである。「俳句は作者名が前書き」――と私は思っている。つまり作者の人生が抽出されているかを問われるのである。 |

| 子供の頃、祭の綿飴は嬉しいものであった。あの頼りない大きさ、果無さ、鼻にくっつく感触------。この句は綿飴に子供の顔がすっぽり隠れてしまったと。可愛い風景。 |

その他印象深かった句を次に

![]()

| 敬老の日は9月15日。昭和26年から始まった行事で、41年から国民の祝日となった。この句、高齢者の様子がよく捉えられている。年を取れば、これが見納めかという思いが募るもので、握手する手を離さない。何度も握りかえすのである。季語になってから短い期間のせいもあり歳時記の例句を見ても秀句は少ない。詠み難い季語でもあるのだ。そうした中でこの句はその日の様子やお年寄の行動といったものを的確に摑んだ秀逸である。 |

| 衣被をよく見ているな、やられたな!という句。綺麗に剝けるのが普通の衣被なのに、おやっ引掛るところがある、というのである。こんなところをよく詠み取ったな、と思う。俳句はやはり観察が大切。対象物を凝視して小さくてもいいから自分なりの発見をすることである。作者の感情は入れなくてもいい。天然の真実があればいいのだ。だから「つるり」などという常套語も生きてくるのだ。 |

| 子供を寝かしつけている母親が自分もすとんと寝落ちたという。そう、子育ての母親はいつも疲れているのだ。子の寝顔に安心して自分もふとまどろむ。それは秋の心地よさもあってのことである。ちちろ虫は蟋蟀(こおろぎ)のこと。ひと時の静寂と安堵の様子をしみじみと捉えた。 |

| 往時茫々という言葉がある。過去のことを克明に憶えている人がいて、これは小説家タイプ。私は忘れっぽいタイプなのでこの句がよく解る。先日久々信州伊那谷の郷里に寄り、小学校などを訪ねてみたが、ああ往時茫々・・。秋風の中、山襞まで明瞭に望見できたのであるが。目で見える風景と心の中の風景を取り合わせた面白さ。 |

| 何の計らいもなく日常の一景を詠んでいて気持のよい仕上がりである。ポケットに入れたままの子供のズボンを洗ってしまったので浮き上った団栗も一緒に廻っている。子育て時代を思い出す楽しい句だ。同時出句の〈夕花野彼の世の歌を聴くやうな〉は一転して抒情の濃い句だが、花野という或る種、異界のような場を心象で捉えている。 |

| 夏休みはTシャツなどでくつろいでいたのであろう。さて休暇も終り出勤の日、何故かワイシャツのボタンがうまく嵌められない。単にボタンのことだけではなく、日常生活にすぐには戻れない作者の心も投影されているのであろう。そうした感覚を「物」に語らせているところがいい。 |

| こんなに妻恋いの句をぬけぬけと作る人がいるのか、と羨ましかったが、病気を繰り返してきたこの作者なら、まっいいか。不思議なもので衒いではなく真実の声が聞こえるのである。この句のよさは「秋茄子」の季語の取合せ。万に一つの無駄もないという茄子も秋茄子に。そこに夫婦の歴史が投影されているのである。 |

| 前略と書いた上で文案に頭を巡らせているのである。庭からは虫の声が聞こえてくる。しばらくの間筆記用具を手にしたまま虫声に耳を傾ける。手紙を書いている相手との思い出なども虫声と重なって思いが深まるのであろう。秋という人恋しくなる季感を淡い水彩画で描いたような句だ。 |

| 科学的に言えば夜の長いのはもちろん冬。ところが秋の季語として「夜長」があるのは短夜の夏からの変化を捉えたところにある。いわば大人の季感なのである。それを子供に持ってきたところが手柄の句で、類例を知らない。「幼子なり」の把握には脱帽である。 |

| 立山は白山などと並ぶ北陸の修験道の山。山開きの風景であろうが、注がれたかわらけに夏雲が映ったというのである。盃の中に大景を映し取った鮮烈な視覚である。 |

| 銀漢の時代 伊那谷民俗芸能② ――遠山郷の霜月祭―― 「霜月祭」は奇祭と呼んでもよかろう。陰暦11月、三河、遠江に隣接する下伊那郡遠山郷の山峡の神社各所で行われる。伊勢神楽や諏訪神楽が伝播し、平安末期から形を変えながら続いているという。何の変哲もない小さな神社に、その日のために捏ねた土で二つの竈が築かれる。そこへ大鍋を据えて白湯を滾らせるのである。収穫祭と湯立神事が複合した祭である。神事は夜12時位からおもむろに始まるのだが、まず神主が全国の神々を招集する。神の名を一柱ずつ読みあげるのだが、これが八百万の神であるだけに長いこと、長いこと。その神々に白湯を召し上がっていただき、その神々の加護により、命の更新と疫病の退散を願うのである。竈は火を焚きっぱなしなので、もうもうたる煙が閉め切った神社に充満している。時々高い炎が上がって、天井の幣を燃やしたりする。 そのあと神々を称えて御神楽が始まる。途中からこの地方の領主で、江戸初期にお家騒動が原因で取り潰しになった遠山一族の御霊鎮めの神事も交えて、延々と緩慢な動作の舞が続くのである。遠山一族は全員が無表情の仮面を被った怨霊であるだけに不気味である。最後に天狗の面が登場して煮え滾る湯に素手を差し入れて裂帛の気合で、あたりに湯を撒き散らすのが見せ場である。私が行った時は、丁度隣に新築なった小学校兼村の集会場が夜通し休憩場として開放され、暖房があったので行ったり来たりした。少し眠って神社に戻っても、まだ先程の舞の続きが演じられているのである。 私が車を出してくれるように頼んだ幼友達の丸山明君は、警戒しながら「寒い、眠い、煙いっていう疲れる祭だよ、本当に行くの?」と言いながらも案内してくれた。丸山君はその名の通り、小さい頃から丸々と太っていて美食家であった。時々東京へ来て「明日空いてる?マキシム・ド・パリ取ってあるんだけど……」「四谷のオテル・ド・ミヤケ予約してあるんだけど……」「神田の藪へ行かない?」などと電話が来る。太っている上に田舎の生活はすべて車なので、歩くことをしない。一度神田から日本橋までたかだか500メートル位を歩かせたら、途中で息切れがして動けなくなった。市会議員をしていて、次の市長選は本命と言われていた中、心臓病で死んだ。五十三歳であった。葬儀では私が弔辞を読んだ。そんな丸山君が渋々案内してくれたのである。 祭は翌朝白々と夜の明ける6時位まで続く。着ているものは煤だらけで焦げ臭く、眠くて寒い。祭のあとの竈の残り火で村人が味噌雑炊を作っていた。最後まで残って物欲し気に見ている私を憐れんで「食べていけ」と煤臭いお椀を渡してくれた。素朴ながら何とも! 空腹の胃にしみた。 この祭は季語にもなっており、隣接する愛知県北設楽郡の「三河の花祭」も同類の湯立神事である。 |

!

!

8月 8月14日(火)〜18日(日) 8月14日(火)〜18日(日)寝たり起きたり選句したり文章を書いたり……ぐずぐず過ごす。桃子一家は沖縄へ行ったきり。杏一家は山口から九州と。五日間の内、3日間は酒飲まず。 8月20日(火) 今日も客少なし。新潟日報の文化部記者、大日方英樹氏、北村皆雄監督の紹介とて来店。長野県出身。松山さん交えて話。そこへ長生子さん、句友の市川さん(伊那北高校先輩、興銀OB)と。松山さんは仕事で伊那谷に7年関わり、長生子さんは京都生まれながら信州大学農学部。全員が長野関連のカウンターとなる。だが、そのあと客は「天為」編集部3人他……と淋しい。 8月21日(水) 発行所「梶の葉句会」選句に。13人。店、「三水会」6人。発行所「はてな句会」、あと四人店。中島凌雲君とフィアンセ、夏休み終えて今日帰阪と。  8月22日(木) 8月22日(木)清人さん主催「気仙沼大島シーフードの会」。兄上、信一さんが送ってきた蒸し鮑を中心に蛸、烏賊刺、その他。12人。「銀漢句会」あと16人。国会議員のT氏。……久々盛況。 8月23日(金) 区の健康診断の結果、ややメタボ。あとはほぼクリアー。  8月24日(土) 8月24日(土)午後、よみうりホール「三輪山セミナー・イン・東京」。武田さん他「煤逃吟行句会」メンバーで。寺沢薫、和田萃氏の講演を聞く。あと一人、渋谷「福ちゃん」で鮪、海鞘、牡蠣。あと焼鳥屋……あと讃岐うどん屋……ああ、また。  8月26日(月) 8月26日(月)堀切克洋君渡仏壮行会。結社を超えて何と68名が参集す。前面道路まで人が溢れる。〈婚約てふ堀ひとつ埋め秋の航〉広渡詩乃さん黒羽の土産とて鮎の甘露煮、母上、加瀬美代子様からとて銘酒「千駒」(福島)届けてくれる。 8月28日(火) 盤水先生の命日。事業部に大野田好記君加わり伊那谷吟行の打合せ。  8月29日(水) 8月29日(水)店「雛句会」10人。西村和子、阪西敦子さん、林望さんの「謹訳 源氏物語」出版パーティーあと寄ってくれる。池内けい吾さんより葡萄。 8月30日(金) 原稿書きなどの手がすいたので礼状など。店、池田のりをさん誕生会とて十人程集まる。大西君幹事。全体閑散……ああ月末。  8月31日(土) 8月31日(土)日本橋「与志喜」にて「纏句会」。フルメンバー。兼題の鯖の味噌煮、鱧の土瓶蒸など。あと握り。終って渋谷「福ちゃん」に寄り、海肝豆腐、蛸でビール。さすがに疲れあり、これだけで止める。 9月  9月1日(日) 9月1日(日)昼、杏一家来て、家の改装の件。四時、成城。久々、家族の食事会。持参した蟹。博多モツ鍋。シャンドン二本空ける。半沢直樹を見てから帰宅。少々夏の疲れあり。 9月2日(月) 店、橋本有史さん六人。発行所「かさゝぎ俳句勉強会」9人。今日は石原八束と。  9月4日(水) 9月4日(水)「宙句会」あと8人。堀切君渡仏前最後の句会か。秋葉男、洋酔、志峯、大野田、真一……など別れを惜しみつつ来店。坪井さんからシャンパン……。 9月5日(木) 朝方、激しい雨。ゴミ出しもできない程。京王線落雷でストップと。発行所「十六夜句会」武田編集長ゲスト。あと8店。オリックスの元部下堀尾君3人。  9月7日(土) 9月7日(土)9時、整体!制裁と思うほど効く。散髪、日用品の買物など。礼状他。「銀漢」9月号校正。17時、日本橋公会堂にて「ジャパトラ特別記念公演」。味わいのある演目。技術の高さ。本庄康代奮闘!「銀漢」の仲間大勢。10数名で近くの中華店で親睦会となる。あと洋酔、大和、展枝、恵子と新宿ゴールデン街。歌う。  9月8日(日) 9月8日(日)終日家。「俳壇」11月号、若手トップランナー相沢文子論。「俳句」11月号特集「一句を際立たせる!『禁じ手』の効果」の「切字の重なり」について。「俳句」11月号のエッセー。「銀漢」10月号校正。などなど仕上げる。酒飲まず。 9月9日(月) 「平成俳壇」仕上げ発送。店閑散。最悪状況かという21時過、「天為」橋本有史さん句会メンバー7人来店。最低記録を免れる。少し早めに閉めたので地元で浅酌す。 9月10日(火) 俳人協会主催の全国俳句大会あと「雲の峰」朝妻、三代川、多加子さんら11人寄ってくれる。池谷さんが鷹羽狩行特選と。「火の会」8人。長崎の坂口晴子さんが岩本、古木、藪原さんと。賑やか。 9月11日(水) 昼、発行所「梶の葉句会」選句に。夜「きさらぎ句会」終って8人店。藤井滝雄公認会計士、久々。太って半ズボン姿。  9月12日(木) 9月12日(木)亡妻の弟、博吉君より彦根の伯母、雅子さん逝去と。妻を母親がわりに育ててくれた方。葬儀、日程上、訪問できず……。店閑散。 10時、運営委員会、13時より、「銀漢本部句会」53人。あと「さくら水産」にて親睦会20人程。鈴木踏青子さん、伊香保吟行案内のため、わざわざ高崎から参加してくださる。 9月16日(月) いよいよ台風16号直撃の模様。雨戸閉める。終日家。11月号の選句。法政大学人間環境セミナーの講演の構想を練る。2日間酒飲まず。 店、高校同期「三水会」。「高遠句会」の加藤恵介君も顔を出してくれる。発行所「はてな句会」。店「銀漢亭Oh! 月見句会」。今日は待宵。15人程集まる。 持寄3句、席題2句。清人さん焼きそば。展枝さん、団子その他供物。淳子さん、芒他の供花。折しも待宵の綺麗な月があがる。 9月19日(木) 店、早い時間から賑わう。「銀漢句会」あと24人。中秋の名月、見事!小島正さん久々。郷里の今井先輩。 9月20日(金) 「野村句会」あと店へ5人。10月号発送。禪次さん三菱商事時代の部下2人と。鷲巣さん東北大学楽焼クラブの同窓会7人。 9月21日(土) 「あずさ一号」にて茅野。大野田君迎えに来てくれる。「井月俳句大会」へ。途中、母校、伊那北高校に寄ってもらう。 9月22日(日) 高遠にて皆と分かれたあと、黒河内文江さんに火山峠経由で駒ヶ根に送ってもらう。従兄弟(母の実家)を訪ね、酒盛。同期の佐々木君という方が訪ねて来てくれる。2歳の時、重病になったが、赤貧の家にて金なく、私の父を頼ったら、当時高価だったペニシリンを使ってくれて生き返った。私の父が命の恩人であると。結局、治療費は払わず仕舞と。  9月23日(月) 9月23日(月)折しも秋祭。夜中、3時半、五十鈴神社の「神迎」を見学。見物人は私1人。午前中、お練りを見る。同期の杉本市長が笛方にいて握手。小中学校を訪ねてみる。天野貞祐の「正しく働いて正しく生きる」の碑……うーむ。再び従兄弟の家で酒を飲み、「あずさ」で帰宅。 9月24日(火) 高校先輩の井ノ口氏、新橋芸妓のみえ子さんと。東京で井上井月忌の集いを開きたいとの相談あり。 |