| 2017年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 |

| 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 | |

| 2018年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 |

| 7 月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 | |

| 2019年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6 月号 |

| 7月号 | 8月号 | 9月号 |

![]() 9月号 2019年

9月号 2019年

| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀漢賞銀河集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 伊那男俳句 銀漢の絵はがき 掲示板 銀漢日録 今月の写真 俳人協会賞受賞 俳人協会四賞受賞式 |

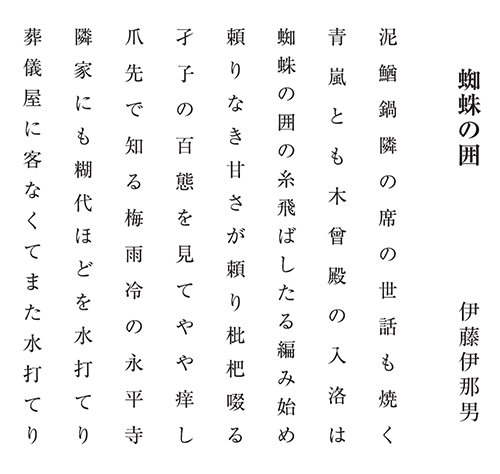

伊藤伊那男作品主宰の8句   今月の目次  銀漢俳句会/2019/9月号 銀漢の俳句伊藤伊那男

|

| ◎遷宮の思い出 秋の伊勢吟行会が近い。私は吟行の心得として、歴史のある土地については、しっかり文献を調べて臨むのが良いと思っている。逆に、たとえば自然だけがある名も知らぬ島に行くならば直感だけで詠めばよいと思っている。だから是非伊勢の勉強をしておいて欲しいと思う。 私の伊勢の思い出を少し綴っておく。 私の娘婿が宮澤正明という写真家で、平成25年の式年遷宮の公式カメラマンとして、十数年にわたって撮影した。私はその尻馬に乗って何度か参拝をしたが、最大の思い出は「お白石持行事」への参加であった。この行事は伊勢の旧神領民が取り仕切るもので、遷御直前の新宮御敷地に白石を敷き詰める。宮澤がずっとお世話になった、禰宜で広報部長であった河合真如先生の御温情で私もこの行事に呼んでいただいたのである。白石を満載した木桶を積んだ巨大な奉曳車をお払い町の参道を掛け声と共に宇治橋まで曳行する。その先頭車「太一」の綱を持たせて戴いた。到着のあと布巾の上に白石を乗せて戴き、新築なった新御敷地に入り石を納めるのである。新宮は素木造りであるが、磨き上げてあるからであろうか、神威であろうか、光り輝く別世界であった。遷御が終れば以降二十年間、天皇陛下も入ることの無い神域に入ることが叶ったのである。 その遷宮は第62回であった。戦国時代などに中断、延期された時期もあったそうだが、連綿として持統天皇以来千三百年ほどの歴史を持つのである。遷宮は内宮、外宮の敷地内の一切の宮居、別敷地の月読宮、風日宮その他数え切れない宮居が新造される。そればかりではなく刀剣などの供物や装飾品、神官の装束や木沓に到るまでことごとく新調されるのであるから、気の遠くなるような壮大な祭事である。このような行事が連綿と続いている国は多分他には無く、日本人は誇りを持って知っておくべき貴重な文化遺産である。重ねて言うが、その神宮に築二十年を超える宮居が一つも無いというのが凄いことである。国宝にも世界遺産にもしようが無い不思議な空間を形成しているのである。 そこからも解るように神宮の根本思想は「 吟行会には前述の河合真如先生に案内をお願いした。先生は高校生の頃、公害問題に直面して、自然との共生思想を持つ神道に共感し、神宮研究所に入学。神宮に奉職された。神宮の語り部として第一人者であり、伊勢の生き字引と言ってもいい方である。伊勢吟行が楽しみである。 |

| 年表を見ると九月に慶州・友鹿洞・扶余・ソウル吟行とある。八十歳である。先生の海外旅行はこれが最後だが、お元気である。この句の石仏は石窟庵というよりも名も知らぬ路傍の石仏と見た方が味わいがある。「草の匂ひ」がうまい。 (平成十年作『高幡』所収) |

| 何といっても「玉苗」がいい。「玉苗」の「玉」は美称で、大切なものを誉め称える時に使う措辞。水を張った田に田植のための苗の束を放ると、水に映った山影が崩れたという。いよいよ田植の始まりである。山の神が見守っているのだ。自然を宥め、自然から恩恵を貰う、という日本の農業の伝統が生きている句である。「玉苗」の季語に切実な祈りが籠められているし、山影には神の影がある。 |

| 「レコード」も絶滅していく言葉であるかもしれない。回転している円盤に音を取り出す針を置くのだが、音が出るまでの助走の部分のことをこの句では「無音部」と言うのであろう。作者の造語であるのか、レコード愛好家では常識であるのか、は知らないが、よく理解できる。その無音部にも音がある、というのがこの句の眼目。レコードも針も古びているのであろう。雑音が生じているのだ。「梅雨じめり」の季語で、空気の重さなども感じられ、いかにもそうだろうな、という実感を持つ。 |

| 深田久弥の『日本百名山』の中で、一番低いのが、筑波山、三番目に低いのが、この伊吹山である。1377米。だが、日本海からの冷気が直接ぶつかる地勢なので、周辺に大雪を降らせる厳しい山であり、薬草も多く、また日本武尊を死に到らしめた山であり、そのような点から百名山に名を連ねているのである。「夏霧の変幻を見せ」が前述の特徴を捉えているようだ。地名が動かない秀句。 |

| 「なりにけり」は調べを整えるだけの措辞で意味を持たない。つまり「木曾の山は今万緑だ」というだけの句なのだが、「木曾節(・)」とあるところが臍で、この「節(・)」によって句が大きく広がりを見せるのである。「木曾のなあ中乗りさん木曾の御嶽山はなんじゃらほい夏でも寒いよいよいよい」という歌詞で、読者の胸に具体的な風景が広がる仕掛けである。 |

| お土産の貝風鈴の行方を詠んで、物語性がある。山国で鳴る貝風鈴が、何やら人格を持っているような、環境の変化に「大丈夫かい、淋しくないかい?」と声を掛けたくなるような可笑しさを醸し出しているようだ。 |

| 西南戦争以来、城下を巡っての攻防戦は無い。が、様々な戦歴を終た城下町には今も無念の情などが残っているのだ。ただ暑いだけでなく、歴史を鎮める打水である。 |

| 生まれた家に戻った安堵感がいい。遠蛙に望郷の念が深い。 |

| 川沿いに自生する青胡桃。水車に巻かれて美しい。 |

| 短冊に書いて鮎宿に贈りたいような御当地褒めの句。 |

| 司馬遼太郎忌にその作品名も組み込んだ技のある句。 |

| 夏の宴会の名残がよく出ているようだ。 |

| 今でも暴れ川になる神田川。「容れるだけ入れ」の臨場感。 |

| 昔はガスの感知に小鳥を使ったという。これは外の囀。 |

| 大分県の耶馬渓。「底ひ」の表現で渓谷の深さが出た。 |

| 「生意気な膝小僧」がいい。活発な少年の姿が浮かぶ。 |

| 「小分けしていく」が棚田の様子をうまく捉えた。 |

| 梅雨時の湿度の高さが「だるし」に出た。所在無さがいい。 |

| この「翠黛」は姫のみどりの眉墨か。品位と調べのよさ。 |

| 宇治川は急流で知られる。だからこその縄さばきか。 |

| 「たたみ皺」にうすものの様子がよく出ている。 |

伊藤伊那男

| 更衣に当たって半袖シャツなどにアイロンを掛ける。シャツは海原。その上を軽快に走るアイロンは舟。何とも気持ちの良い構成の句である。同時出句の〈金魚見る我を金魚は見てゐない〉の、裏切られたような下五の据え方のうまさ、〈問題は団扇で乗り切れるか否か〉の団扇だけに頼る暑さ対策のユーモア、〈伏せ置きぬ手鏡怖し五月闇〉の心象表現の深さ、〈白南風に舟盛の舟干されをり〉の季語の斡旋の的確さ、と各々多彩な面を見せてくれた。 |

| 二読、三読して、そういうことか!と理解した。洞窟などの天井に逆さにぶら下がった蝙蝠から見れば、湖に写った逆さ富士は逆さではなく「正対」する形である。反対に本物の富士山こそ、蝙蝠から見れば逆さ富士となる。――という訳の解らないようなへんてこな句なのである。こんなことを考える馬鹿馬鹿しさこそこの人の持ち味だ。 |

| その場面を見たことはないが、あののろのろとした生き物の代表選手のような蟇も、生きていくためには素早い行動をすることがあるのであろう。作者は捕食する電光石火の行動に啞然とするのだ。あれは本当だったのだろうか?一瞬の舌の「残像」だけが作者の網膜に残ったのである。 |

| さすがに銀漢誌連載中のエッセイ「久保田万太郎覚書」の作者の句である。万太郎の芝居の一場面を切り取ってきたような、物語性のある構成である。女性の心の機微、女の意地などあれこれと読者の想像を誘うのである。季語の「虎が雨」が効いているのだ。陰暦五月二十八日の雨で、曾我兄弟の討たれた日。兄十郎の愛人、大磯の遊女虎御前の涙雨である。 |

| 都市への人口集中化や少子化の影響で、地方には維持できない寺が増加中とのことだ。この句は檀家制度の良さが出ている句である。多分出来の悪い当主に対して、直接戒めるのではなく、先代の長所や業績をさりげなく褒めて解らせようというのである。そうした味わいの句。 |

| 奈良や高野山などに残された文化財を見ると、しみじみと、日本はシルクロードの終点なのだな、と思う。遣隋使や遣唐使が危険を冒して交流した結果である。海の上にシルクロードがあった、ということである。西瓜はアフリカ中部原産といわれており、延々とシルクロードを経て十六、七世紀に渡来したのだという。西瓜を切るときにその遥かなる道程に思いを馳せるのである。 |

| さくらんぼの佐藤錦は山形県東根が発祥の地。ここから北に月山の稜線が見える。捥いだその先を見ると雪を残した月山が覗く。さくらんぼの赤と残雪の白とのコントラストが鮮明である。上五を「さくらんぼ」として一拍置いた軽い切れにした方が調べが良さそうだ。 |

| 磐座は信仰の中でも最も古い形態で、山上や山中の巨大な岩を神霊が宿る憑(より)代(しろ)として崇めるものである。この句は大きく出たものだ、と思う。そこから這い出した蟇があの巨大な岩を担ぐような姿勢でいる、というのであるから。見立ての見事な構成である。 |

| 秋に夏物の衣類を仕舞い、さて半年を経て開くと、袋に包まれていた樟脳の中身は空っぽになっている。ちゃんと働いていたのである。句にその歳月が籠められているところがいい。 |

| 歴史は勝者が作るものだ。牽強付会は当り前で、都合の悪いことには蓋をして忘れ去られるのを待つ。それは人間の長い歴史の中でも、ほんの僅かな期間の会社の社史などでも必ず起こる、否応もない人間の性である。この句は「黒南風」の季語に籠められた暗さが効果的。 |

その他印象深かった句を次に

![]()

| 晩年、といっても太宰が命を絶ったのは三十九歳。確か「桜桃」の中に「子供よりも親が大事」という台詞があったように思う。それを踏まえて「されど」と打ち出したところに味わいがある。少し大袈裟な「なりけり」の措辞も面白い。私は太宰ファンだが、こんな人が親戚にいたら困るなとも思う。同時出句の〈衣更ふ少女に見えぬ翼あり〉〈万緑に包囲されたり甲斐の国〉〈掬はれて鯉になりたき金魚かな〉も各々独自の斬新な発想を称えたい。見事な四句。 |

| 興味の持ち方が面白い、ということになろうか。ゼリーにも固い、柔らかいがあるようで、以前蒟蒻ゼリーが喉に詰まって死んだニュースを聞いたことがある。なかなかスプーンが入らないゼリーに、呟きのようにこのような句が出てきたことが面白いのだ。同時出句の〈水眼鏡してもついつい目を瞑る〉は子育て俳句ということになろうか。日頃の生活の中からしっかりと詩の材料を観察しているのである。〈心まで透き通りさう心太〉も心太に自分の「心」を重ね合わせて良い抒情を出していて、技倆も高い。 |

| 機知のある句だ。将軍家や宮内庁の管理する狩場の跡が今公園になっていたりするが、そこに通し鴨が泳いでいる。もう狙われることも無い。もちろん鴨は何も知らないのだが、「羽伸ばす」に、動作の写生と共に「羽根を伸ばす」という擬人化を重ねているのが技の高さである。同時出句の〈雪解富士十二単を解くごとく〉も比喩のうまさ。 |

| 棗は茶道で抹茶を入れる器。棗の実の形をしていることからそう呼ぶ。真塗りとは墨漆で塗ること。黒く鈍い深味のある色で、この句ではそこに梅雨の闇が映るという。静謐な茶室の様子が窺われる。棗という「物」だけに絞り込んでいてその小さな器に梅雨の世界を反映させた着目が斬新である。 |

| 勿来関(なこそのせき)は奥羽三関の一つで、夷人来るなかれの意味。福島県と茨城県の境にあり、まさにここを越えると東北地方、奥州への入口を守る関である。源義家の〈吹く風をなこその関と思へども道もせに散る山桜かな〉で知られる。その関名を分解して、来るなと言われても帰省する、と持ち出したのは機知の良さである。同時出句の〈蒙古斑消えかけてゐる夏休み〉も子供の成長の変化を「夏休」で決めた季語の斡旋がうまいところだ。 |

| キリスト教徒では無い私も教会を見学した時に懺悔室の椅子に座ってみて、やはり厳粛な気持ちになった思い出がある。具体的に「汗噴けり」と打ち出したのがいい。「試しに」にそこはかとないユーモア精神が窺われる。余談だが以前、伊集院静先生が、奥様の通う教会で、神父さんに「僕も懺悔してみようかな」と言ったら、奥様が「この人の懺悔を聴くのは何日かかるか解らないから、やめた方がいいですよ」と仰ったという話を聞いたことがある。 |

| 春キャベツのあの巻きの緩さがよく出ている句だ。空気を抱くという着想がいい。同時出句の〈力抜くやうにつまんで鶯餅〉〈伊豆七島五つまで見ゆ青葉潮〉も、「力抜くやうに」の措辞のうまさ、「青葉潮」の季語の斡旋の良さに着目した。 |

| 「草泊」は絶滅寸前の季語。山の裾野で秋、草を刈る作業を行うのに、仮小屋を建てて寝泊まりをすることである。今は車があるので日帰りで済む時代。この句は阿蘇山の「鼓動聞こゆる」が出色の表現。草千里を有する阿蘇の地名が揺るがないのである。同時出句の〈ふる里は入り日の中の稲穂かな〉の抒情もいい。 |

| 確かに豆飯はその特有の匂いですぐ解るものだ。「熱(いき)れて」の表現がうまいところだ。「母のこと」の下五の抑え方も抒情を深めている。同時出句の〈折皺もあの日も仕舞更衣〉「折皺」と「あの日」という別のものを並列にしてやはり抒情を深めている。 |

| 伊那男俳句 自句自解(44) 大数珠につながる子らや地蔵盆

大学時代、先輩の親戚の家に転がり込んで、晩夏の京都を楽しんだ。蒸し暑い京都もお盆を過ぎると、どことなく秋の気配を感じたものである。丁度その頃に地蔵盆となる。京都には各町中に地蔵が祀られており、その前に筵を敷いて、菓子や飲物を用意し、ゲームや福引きなどで一日子供達を遊ばせるのである。子供の死亡率が高かった時代、子供を災厄から護ると信じられていた地蔵菩薩の前で無事を祈ったのである。「地蔵和讃」に詠まれているように、幼い子供が死ぬと、この世とあの世の境の賽の河原に行き、そこで石を積んでいる。ところがその石の塔を地獄の鬼が崩してしまう。その時、子供を守るのが地蔵菩薩である。私はその後証券会社に入り、京都に赴任して、その季節になるとあちこちで地蔵盆を見掛けたものである。指折り数えてみると、それから45年が経つのだが、少子化が進み、路地の生活も減ってしまった京都の地蔵盆は今どうなっているのであろうか……。 地獄棒削つてゐたる鮭番屋

春耕俳句会に入会してしばらくした頃、福島県北部の請戸川の鮭簗吟行の記事が掲載された。盤水先生の郷里、いわき市に近く、鮭簗の南限であるという。その記事に触発されて翌年の秋であったと思うが、一人で吟行した。俳句を始めていなければ、わざわざ鮭簗を訪ねるなどという事で無かったであろう。俳句に様々なことを教わったのだな、と思う。鮭簗はまさに修羅場であった。無数の鮭が遡上してくるのを、簗場の下に網を張って待ち、引き揚げながら容赦なく棍棒で頭を打ち、昏睡させるのである。周辺は血生臭い風が充満している。番屋を覗くと受精作業をしていた。戸口に鮭を叩く棒が干してある。誰言うとなく「地獄棒」と呼ぶことを知った。一回川の水を飲んでしまった鮭は味が落ちて猫も関心を持たず跨いでいくという。さてこの句はもっと後、盤水先生を囲んで再度請戸簗へ行った折の句である。その後、東日本大震災の原発事故により立入禁止区域になってしまった。 |

| 去る3月5日、平成30年度の俳人協会四賞の授与式が京王プラザホテルで行われました。 ご存じの通り、伊藤伊那男主宰が句集『然々と』で第58回俳人協会賞を、同人の堀切克洋さんが『尺蠖の道』で第42回俳人協会新人賞を受賞四、銀漢俳句会から4賞の内二賞を頂くという快挙となりました。2019/4/30/更新 |

| 二次会・店内に入りきれない人数でしたが,日曜日とあって店の前の通りも通行が少なく,穏やかな天候の下、外に溢れる受賞者の二人や他結社の方々と交流するなど、思い思いにお酒を楽しみながr懇談を深め,何時までも祝賀会の熱気は冷めることがありませんでした。 |

| 伊藤伊那男 俳人協会賞 堀切 克洋 俳人協会新人賞 2019/3/17 学士会館 銀漢亭(二次会) |

| △ 月刊「俳句四季」に受賞の記事が掲載されました。 △月刊「俳句四季」に受賞の記事掲載は5月号(4/20発売)か6月号(5/20発売)のどちらかを予定しています。 |

| 6月 6月24日(月) 超閑散。21時に閉めて「㐂道庵」で浅酌。 6月25日(火) 「ひまわり句会」9人。環順子さん。  6月26日(水) 6月26日(水)「雛句会」15人と盛況。「鷹」誌創刊55周年記念号「平成、あの年」の平成15年の頁。私が銀漢亭開店の年を書いたが……届く。 6月27日(木) 閑散!  6月28日(金) 6月28日(金)「運河」の佐藤宏之助さん。「金星句会」あと5人(大阪の中島凌雲くんも)。気仙沼の一砂さん。明日、早いので21時半閉める。  6月29日(土) 6月29日(土)11時、北鎌倉駅集合。「鎌倉鍛錬句会」。小雨。43人。浄智寺〜亀ヶ谷切通し〜扇ヶ谷。英勝寺と寿福寺を巡る。鎌倉駅から逗子へ。駅前で昼食。キングサーモンの西京焼とちりめんじゃこの丼うまい! 「レクトーレ葉山 湘南国際村」へ。10句出し句会2回。 6月30日(日) 10句出し句会。終って13時過ぎ解散。逗子に出て、こしだまほさん推薦の「つく志」。刺身、鯵フライなどで打上げ。30人ほどいたか。あと大船に出て「いちぜん」で二次会。15人ほどいたか。結局帰宅は23時。 7月 7月1日(月) 6月の月次表。会員欄選評など。店、「かさゝぎ俳句勉強会」あと9人。うさぎさん、敦子さんなど。  7月2日(火) 7月2日(火)青畝についての講演録を銀漢誌用に禪次さんがテープ起こしをしてくれており、その校正。同人評執筆など。店、超閑散、20時半閉める。  7月3日(水) 7月3日(水)彗星集選評書いて8月号の執筆終了。週末の八戸での講演会の要旨固める。店、「きさらぎ句会」あと5人。「宙句会」あと12人来て、ヴーヴクリコで私の誕生日を祝って下さる。 7月4日(木) 「十六夜句会」あと9人。  7月5日(金) 7月5日(金)9時、東京発「はやて」にて八戸へ。駅で「たかんな」主宰、吉田千嘉子さんの出迎えを受く。当方、井蛙、展枝、天野小石さん。「八食センター」の回転寿司「市場寿司」に入る。巨大な店。早速、「田酒」(これは秋田の酒だが)で乾杯。色々うまいものあり、中でも海鞘の一夜漬! あと十和田方面へ。奥入瀬の滝や流れを楽しみ、「蔦温泉」に入湯。あと「ホテル十和田荘」に投宿。湖畔、十和田神社など散策。「八食センター」の魚屋で買った、海鞘、海胆、粒貝で酒盛り。海鞘に生海胆を乗せるなど。この三点絶品! 宿の食事はそこそこに。 7月7日(日) 10時半、「八戸グランドホテル」。「薫風」創刊35周年記念大会に選者、講演で呼んでいただいたもの。午前中は式典に参加。午後1一時より1時間、「風土性俳句を顧みる」の題で「風」の歴史などについて喋る。14時半より祝宴。木附沢麦青氏に初めてお目に懸かる。あと、「吟翠」という店で二次会。あと同行3人のいる店に。更に部屋に戻って少し。祝句〈鮫角のともし火永久に風薫る〉〈薫風に和毛を散らせて海猫の島〉  7月8日(月) 7月8日(月)8時発のバスにて下北半島吟行へ。畑中とほおる先輩の案内。「伊吹嶺」の粟田やすし先生。「角川」の立木編集長、「俳句界」の河内静魚編集長と同行。淋代の浜あたりから晴れ渡る。尻屋崎で寒立馬。恐山へ。「むつグランドホテル」で昼食と出句3句。七戸十和田駅で「薫風」の皆様と別れる。新幹線八戸駅から東京からの3人組と合流。なんと一昨日に行った市場で、海胆、海鞘、粒貝と全く同じものを買って来たとて、またまた酒盛りで東京へ。今日、店は休み。隣の車両は安倍総理大臣が仙台から乗車し、厳重警戒中。車内販売のお姉さんに聞くとCCレモンを飲んで寝ておられるようだと。  7月9日(火) 7月9日(火)「信州伊那井月俳句大会」の事前投句の選句。1,600句ほどあり。途中、伊那市役所より催促の電話入る。昨日が締切り日であった。店、「火の会」12人ほど。八戸から送った干物類。新潟の若井新一さんの巾着茄子も今日から到来。「火の会」の面々、来合わせた清人さん各々、ヴーヴクリコ開けて私の古稀を祝って下さる。  7月10日(水) 7月10日(水)11時半、「梶の葉句会」が「放心亭」にて我部敬子さんの出版記念祝いの昼食会。ついでに私の誕生日も祝って下さる。店は超々閑散にて20時過、閉めて帰宅。中村孝哲さん句集の最終校正。「銀漢」8月号の校正。 7月11日(木) 新谷房子さん句集選句。店、「極句会」。「丘の会」のあとの池田、坪井、蘭さん。  7月12日(金) 7月12日(金)超閑散。19時半閉める。 7月13日(土) 10時、発行所、運営委員会。13時、麹町会館にて「銀漢本部句会」50数名。あと近くの中華料理店にて親睦会。あと渋谷で小酌。  7月14日(日) 7月14日(日)旅でお世話になった方々への礼状。中元礼状その他。雨。店、午後、元の金融会社時代の同窓会。20年前に倒産状態になった会社なのに同窓会が続く。今回は12人と少ないけれど。15時過ぎから21時まで思い出や近況など。 7月15日(月) 「海の日」。銀漢のエッセイ、自句自解、盤水の一句、私の8句など。夕方、杏一家来て、家族11人(龍正くんは学校の登山で信州)が私の古稀を祝ってくれる。嬉野の豆腐鍋など。颯斗(小二)が〈たなばたはいなおの年が一つ上がる〉、瑛斗(小五)が〈年一度織姫伊那男出合う時〉と祝句をくれる。  7月16日(火) 7月16日(火)店、ホトトギス系「閏句会」6人。他、閑散。  7月17日(水) 7月17日(水)店、「三水会」4人。一緒に飲む。俳人協会の講演会を聞いていただいたという「岳」の方3人訪ねてきて下さる。NHKOBの水津さん、歌人の梅内美華子さん(八戸出身)と。  7月18日(木) 7月18日(木)店、「銀漢句会」あと16人。水内慶太、鈴木忍さん。慶太さん、ヴーヴクリコ二本。敦子、清人さん。  7月19日(金) 7月19日(金)「蔦句会」選句。あと店へ9人。「金星句会」あと五人。 7月20日(土) 13時、日本橋スタバで作句。14時、「鮨の与志喜」にて「纏句会」。14人。あと茶碗蒸、鱧の唐揚、かますの塩焼。握り一通りなど。酒は「八海山」。 店、「演劇人句会」7人。  7月23日(火) 7月23日(火)「萩句会」選句。店、他結社の方々(忍、うさぎ、宗一郎さん他七人)の句会。「ひまわり句会」あとの9人。など。明日から週末まで休み。 7月24日(水) 9月号の会員同人選句稿を発行所郵便受けに入れて八王子へ。本日から週末まで、店は休み。八王子に禪次、洋征、高水、湖童の高齢者、私、井蛙の計6人金沢行バスに乗車.。 |

△ 紫苑

花名の由来。

属名の学名「Aster(アスター)」(日本語ではシオン属)は、ギリシア語の「aster(星)」を語源とし、星のように放射状に伸びる花びらの姿に由来します。なお、「紫苑」はこの花の薄紫色を指す色名としても使われています。清少納言もことのほか好み、「あでやかなるもの」として『枕草紙』にも登場させています。