HOME 句会案内 バックナンバー

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2014年 1月

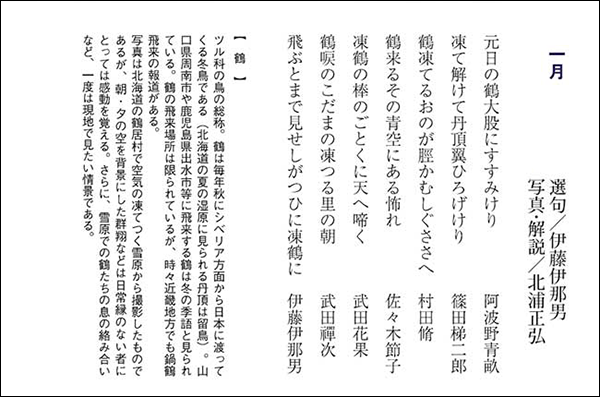

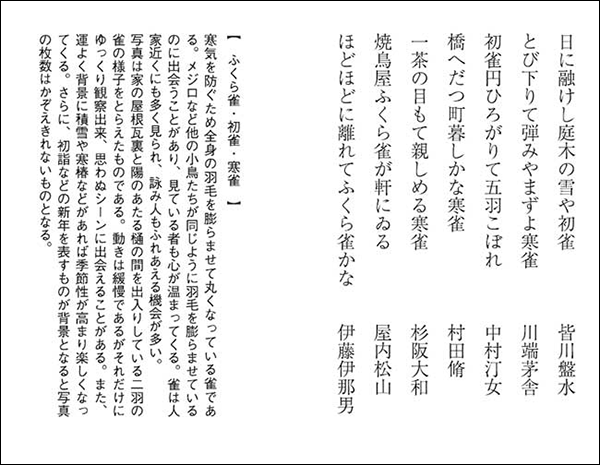

![]() 1月号 2014年

1月号 2014年

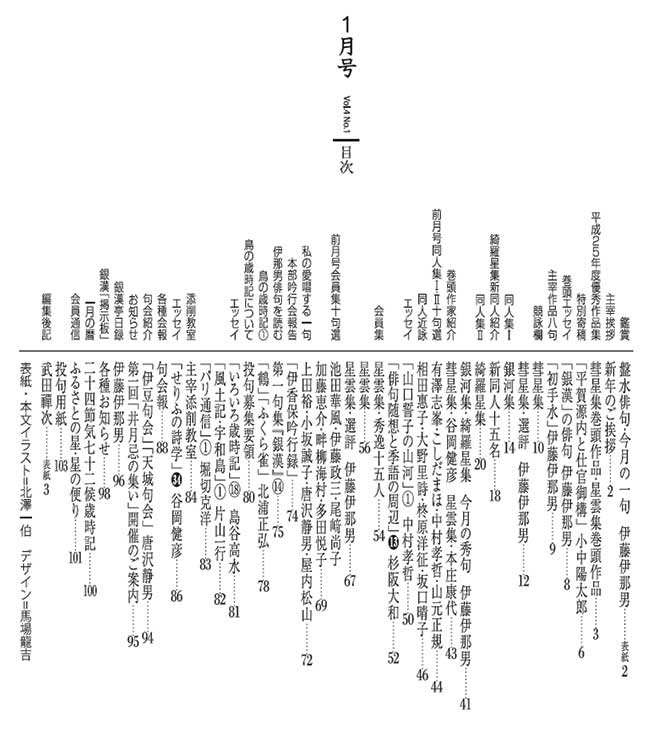

| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀河集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 伊那男・俳句を読む 銀漢の絵はがき 掲示板 鳥の歳時記 昴 銀漢日録 今月の写真 |

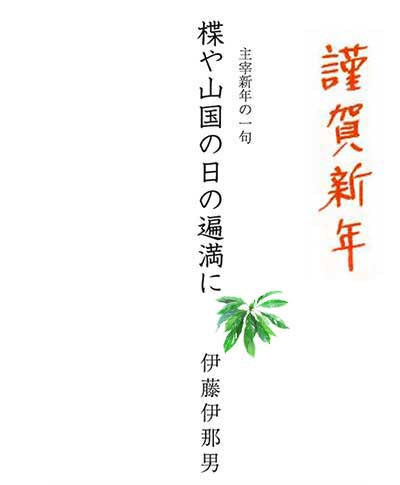

伊藤伊那男作品   主宰新年の一句 楪や山国の日の遍満に 伊藤伊那男

主宰の八句初手水 伊藤伊那男

間延びして神去月の祝詞かな 音階をひとつ上げたる虎落笛 請け出せし指輪はまらぬ一葉忌 焼芋の一途の熱さ持て余す 大根焚来世の話など聞きて 双六の酒手をはづむ大井川 楪のゆづりたがはず庄屋門 初手水とて湯を足せる齢かな    今月の目次  銀漢俳句会/1月号    銀漢の俳句伊藤伊那男

|

| 長野県の歌 伊那谷吟行会の宴席で高遠句会の方々を中心に「信濃の国」を歌った。指揮をする大野田好記君にあらかじめ「何番までやるの?」と聞くと、「もちろん全部。六番までやります!」と絶対譲らない顔付きの返事が戻ってきた。信州人である証として、踏絵のようなものがこの歌である。信州に関係する人は少なくともこの歌の一番は暗記している筈である。何かにつけて集まれば最後はこの歌で締めるのであるから、他県人から見ると不思議な光景に映るようだ。 信濃の国は十州に境連ぬる国にして聳ゆる山はいや高く流るる川はいや遠し松本伊那佐久善光寺四つの平は肥沃の地海こそなけれ物さわに万ず足らわぬ事ぞなき以上が一番で、このあとも延々と郷里褒めが続き、4番に入るとメロディ―とテンポが変り、5番から元へ戻る。その変化も味わいだが、これもまた自分褒めとなろうか。 そもそもこの曲は長野県師範学校で作られ、歌われ、ここで学んだ学生が教師となって全県に赴任して広まっていったものである。明治維新直後、一つの県に統合していく過程の中で、その結束のためにも歌で心を統一する必要があったのであろう。戦後になってからも長野県を二つに分割する案が議会に提出されたことがあった。その時に傍聴席のどこからともなく「信濃の国」を歌い出す人がいて、ついに議会全員の合唱となって、分割案は立ち消えとなったというエピソードを残している。 長野県のその他の歌としては、安曇野に歌碑の建つ『早春賦』が出色であろう。 春は名のみの風の寒さや谷の鶯歌は思えど時にあらずと声も立てず時にあらずと声も立てず この歌は森繁久弥が歌って大ヒット曲となった『知床旅情』とメロディ―が酷似していると言われる。もちろん『早春賦』が先で、吉丸一昌作詞、中田章作曲の唱歌で大正2年の作品である。 島崎藤村の詩も曲を付けられて残っている。『初恋』も私の愛唱歌である。何とも初々しい詩である。 まだあげ初めし前髪の林檎のもとに見えしとき前にさしたる花櫛の花ある君と思ひけり 藤村は木曾谷の一番南の端、中仙道の馬籠宿の生れである。本陣跡がその生地で、今は藤村記念館となっている。門の横の白壁にこの詩が彫られていたように思う。これは余談であるが、馬籠はかつて長野県木曾郡山口村に属していた。ただし生活圏としては中津川市に近かったので、私が高校生の頃訪ねたときも、中津川市に入りたい家、長野県のままでいたい家、と各々の家に貼紙があって不思議に思ったものだが、ついに平成17年、長野県を離れて岐阜県中津川市に越境編入されたのである。ああ……。 |

| 正月の3日は先生を囲んで秩父へ初吟行するのが決まりであった。秩父神社へ初詣をしたあと桑畑の道を辿って十一番札所常楽寺を訪ねる。途中獅子舞と遭遇したりもした。日頃人気のない寺も、この日ばかりは華やかで薬缶に満たした甘酒の接待があり、笹に結んだお札が配られた。その笹を靡かせると、「ああ、新年を迎えたのだ」と実感したものだ。この句は上五、中七を「の」で繫いで「淑気」へ集約させていく技法である。 (昭和61年作『寒靄』所収) |

| 普通「初日記」というと、今年一年の展望や決意などを自らに表明するものなのだが、この句は「無病息災」のみを願ったという。年令によって祈りは違ってくるものだなと思う。私もそうした年代に突入したなと思う。「記す」は「きす」と読めば五音だか、字余りでも「しるす」と読み取った方がよかろう。 |

| 遺品の時計なのであろうか、時折眺めて父上を回想しておられるのであろう。父の生涯や恩を思えばその時計も「重み」を増してくるのである。どんな思い出があるのか解らぬが「重さ」だけで、あとは読者の胸に預けたのがいい。 |

| 先日、伊香保の展望台からしげしげと赤城山を見た。思いの外裾野の広い山であった。この山の名を聞けば国定忠治を思わずにはいられない。「赤城の山も今宵限り------」の場面が有名だが、その舞台の書割のような月を見たという。ともかく「赤城山」の地名が動かしようもない句。 |

| 伊那谷で育った頃、「衛生」と呼んだ大掃除と障子貼りはセットで初冬の行事であった。丁度空気が乾燥してきて障子紙の張りがよい季節なのである。その頃の私の町は人口二万五千人位のなか、小中学生が四千人位というベビーブームの最中。どこの家も障子はぼろぼろであった。が、今の時代に転じると破る子がいることが嬉しいという。ここにも半世紀を経た時代の変化が読み取れるのである。 |

| 「文化の日」とは何の日か?明治天皇の誕生日、と答えられる人は少ない。戦後その由来を曖昧にしてしまった記念日なのである。「文化」という言葉も何だか嘘臭くないか------と思ってしまう。どこで目にした誰の句か忘れたが〈パチンコの玉がじやらじやら文化の日〉を面白いと思った。掲出句もこれに通底するアイロニー。「不倫は文化」と言った俳優の顔なども浮かんでくる面白い句だ。 |

| 水辺の集落の一景であろう。小舟が戻ってくるのだが、蒲の穂に突込むようにして止ったという。垂直に向く蒲の穂の叢に直角に突入する舟という、線の動きを重視した鮮烈な構図である。写生に徹して眼力の良さを見せた。 |

| 爽やかで品位の高い句。収穫の喜び。「高盛り」がいい。 |

| 秋簾の本意の一つを摑んだ。京の町屋を思い出す。 |

| 心持ち一つで狭庭といえども四国一周の観音霊場に。 |

| あの歪んだ果実を食べて所在のない夜長。異色の句。 |

| 鵙の炸裂するような鋭声を独自の感性で捉えた。 |

| 中央構造線の露頭であろうか。私の郷里伊那の山々か。 |

| あの散乱した殻を「瓦礫」と見た想像力は鋭い。 |

| 別名「貴船菊」――終命に通底するとは深読みか。 |

| 「臀呫(となめ)」は蜻蛉の交尾。六道という迷界との取合せの妙。 |

| 井上井月の人物像もほのかに浮かび上がってくるようだ。 |

| 群れている秋茜も一夜の寒さでいなくなる。その寂しさ。 |

| 京都永観堂。観音の見返る先は紅葉且つ散る庭。 |

| 虫時雨の中の帰宅。しみじみとした情感が漂う。 |

| 子の丈の印とは別に「出水」の跡もありありと。 |

伊藤伊那男

| 伊那谷吟行会での最高得点句。私の生地、駒ヶ根駅から飯田線で南下し、途中の駅で北上する電車に乗り替えて戻るという企画で伊那谷を車窓から楽しんで貰ったのだが、向いの電車にあわや乗り遅れる事態であったという。一時間に一本ほどしか走らない単線電車なので慌てたと聞く。そんな場面を軽妙に切り取って秀逸。作者は伊那谷出身。 |

| 夏の季語の「簾」と「秋簾」の違いをどう詠み取るかという点で、まさに教科書といってもいい句だ。陽光を遮る機能から、逆に家の中の様子を隠す機能に移行する様子を「日」と「灯」という同音の一文字で季感を転換している、高度な技倆の句である。他にも〈色鳥来絵本の仲間呼ぶやうに〉の豊かな抒情、〈老いて読むお伽話や火の恋し〉のやや悲しい諧謔など読み応えがあった。 |

| 俳句は対象物の特徴を摑み取ってくることが要諦である。そのためには時に極端な強調をする技法もあるが、この句はそうした作句方法の典型。写楽の浮世絵や夢二の絵などに人物の目や鼻や手などを異常に大きく描いて印象を強めているものがあるが、この句も蜥蜴の子のほとんどが尾であるとデフォルメして成功した例。 |

| 稲雀の生態を詠んでいるのだが、その裏に日本民族というものの生態をも併せて詠み込まれているように思われてくる句だ。農耕の集団作業が身についた日本人の行動様式もこんな感じである。「群れてこそ」の強調に、ほのかな自謔のようなものも詠み込まれているようだ。 |

| リフレインを効かせた面白い句だ。数えてみると「色」「いろいろ」「色」------何と四回、一七音の内八音を使っているのである。またこの句のもう一つの面白さは「色」 といいながら実は「声音」を詠んでいることだ。 |

| 『源氏物語』の宇治十帖の段を題材にした抒情句。この句の眼目は「――続く因果」の措辞。因果こそこの長編小説の底に流れるテーマ。最後は宇治の地へ集約されていくのだが「みむらさき」の一粒一粒がそこに到る四十四帖の物語のようにも思えてくる。紫式部の名前と重なるが嫌味はない。 |

| コスモス畑の中に迷路を作って出口を探し当てる公園などがある。この句にはそれが根底にあることが楽しいのだが、そこから、人の迷路ではなく、風の迷路に転換したところが発想のよさである。風に揺れるコスモスだが、コスモスの迷路に風が入っていくという錯覚が眼目。 |

| 同じ稲刈でももう風も冷たい晩秋の稲刈の侘しさをよく捉えている。「前のめり」の措辞が的確で、日暮に追われるように刈り急ぐ様子が如実である。同時出句の〈鶏頭の支へ木傾ぐ盛りかな〉も冷静に物を見る眼力がある。何やら獣じみた肉厚な植物の生態が描き出されている。 |

| 伊那谷吟行会で井月の墓を訪ねたこともあって、井上井月を詠んだ句が沢山投句されていたが、その中での秀逸句である。百数十年前に井月が見た月を見ようと伊那谷へやっときました――という挨拶句。「月」の字が二つ、「見」の字が二つ入って軽妙なリズムである。 |

| 言われてみれば、なるほど!と意表を突かれた句である。一と塊のコスモスも近づいてみれば、意外にも疎らであったという。確かに確かに、私もそう思いながら詠めなかった場面だ。コスモスを凝視して「発見」した句である。 |

| ああ、何とも、鼻の奥がつんとする句だ。いきなり少年期の映像が甦る稲架。場面転換の凄味!同時出句の〈仏壇へ良き報告と今年米〉〈若き日のあやまちいくつ鵙の贄〉も力作であった。 |

その他印象深かった句を次に

![]()

| 「影を重ね合ひ」に日傘のありようがよく出ている句だと思う。濃淡の影のコントラストが鮮烈である。「道ゆづる」という慎ましい仕草と合わせて清楚にして艶冶な光景である。同時出句の〈手花火の闇分ち合ふ膝小僧〉の「分ち合う」、〈呼び交はす声を繋ぎて茸狩〉の「声を繋ぎて」など言葉の斡旋の巧みさを思う。 |

| 広辞苑によると「諸聖人の祝日の前夜10月31日)に行われる祭。スコットランド・アイルランドに起源を持つアメリカの祝い」とある。何だか解ったような解らないような。日本のお盆のようなものだ、という人もいるが、さて?最近の歳時記を見たが、まだ季語として立項していない。しかし日本でも盛んになってしまったのだから認知は時間の問題であろう。このようにして季語が確定していくのだ。 |

| 年を取ると悟ってきたり、穏やかになるものとばかり思っていたのだが、自分も年を取り、周囲を見ても、どうやら悟ることも丸くなることもなさそうだ。この句はそうした様子を的確に詠んでいるようだ。「冴返る」とは暖かくなったと思うとまた寒さがぶり返すことで、この季語を心象句に持ち込んだ取合せが見事だ。〈極楽へ行く顔ばかり日向ぼこ〉〈手袋の片方だけが知る別れ〉なども上質。 |

| 一読、溢れる色彩に瞠目した。ペンキ屋であるから様々な色の缶があちこちに置かれて、作業道具にもペンキが飛び散っているのだ。その軒へ色鳥が来たというのだからたまらない。これほどに色彩の散乱した句は知らない。 |

| 男の子は動くものが好きだ。飛行機、電車、バス・・確かに私もそういう職業に憧れたものである。動力を扱う機関士というと、少し専門的だが、この少年は確たる志望を持っているのであろうか。「天高し」ではなく「空高し」としたところが面白いところで、膨らむ夢を象徴しているように思われてくる。 |

| 以前、伊良湖岬へ鷹渡りを見に行ったことがある。そこで鷹以外の、鵯なども渡りを待って松林などに潜んでいることを知った。鷹はリーダーが風を読んで鷹柱を作って渡るが、小さな鳥達はこの句のように渡るのであろう。散弾銃の玉が拡散するように捉えたところがいい。 |

| 何か緊迫したやりとりのある便りだったのであろう。封を切る鋏が冷たい。 季語の「冷やか」という秋冷に、心の中の冷たさを加えて短編小説のような仕立である。 |

| ああ、私も軟弱な父であった。こういう仕立の句の場合、類型化は宿命なので、いかに取合せの季語を選択するかが鍵。「とろろ飯」はいい!滋養はあるけれど、歯応えと掴みどころのないところが何とも適合しているのである。 |

| 俳句を始めるまでは秋に小鳥が来るなどという意識は皆無であった。俳句を始めて知った自然の中の美の一つである。俳句をやってどれだけ人生が豊かになったことか。この句もそういう人の句だと思う。そうでなければ「夢の如くに」などという措辞は浮かんでこない。人はこうした日常の中の些細な喜びに支えられて生きているのだと思う。 |

| 比喩を使って対象物を誇張して印象付ける方法がある。ただしありきたりの比喩では駄目で、今まで誰も言わなかった表現が必要となる。この句梨の断面の濁ったような白さを、「すり硝子」とみたのは出色の感性である。 |

| 誰もが経験する生活の中の一齣である。気付くとあたりはとっぷりと暮れている。釣瓶落しの季感をよく出しており訪問先の居心地のよさなどが窺われるのである。 |

| 銀漢の時代――浅草―― 私が最初に浅草に行ったのは大学二年生の頃であったと思う。以来はまった。浅草やその周辺を詠んだ句も多い。 『銀漢』から拾ってみると〈飯茶碗二つ買ひたる夏初め〉〈浅草寺背にしてゐたる飾売〉〈泥鰌鍋橋のひとつが暮れのこる〉〈泥鰌屋に燠がかんかん震災忌〉〈下町の銭湯熱し獺祭忌〉など。 浅草は山手線施工の折、その計画駅に入っていたという。ところが浅草の人々がその文明の利器を拒否したため、駅から外れた不便な町となってしまった。そのため長い間廃れた時期を経験し、その代価は高くついたようだ。だが、だからこそ下町情緒が残ったともいえるのだから、何が幸いするものか解らないものだ。 さて当時浅草を訪ねて私が驚いたのは並木藪へ入ったときである。私の郷里伊那谷は蕎麦を頼むと、せいろが二枚重ねて出てくるのが普通で、それだけで腹一杯になる量であった。(残念ながら今は変わったが)ところが藪蕎麦はざるをひっくり返した上に、数えたら本数が解るほどの量が乗っているだけで、3回ほどたぐれば終ってしまう。それでいて伊那の蕎麦より高いのであるから唖然としたものだ。もちろん粉は極上品、技も一流……さりながら……。 神谷バ―のデンキブランという酒も不思議である。その昔、高価であったブランデーを真似て色々な酒を調合してその味に近づけたのがデンキブランだという。唇に触れると電流が通ったようにピリピリするので、その名が付いたようである。とっくにブランデーが普及した今、もはや過去の遺物ともいえるのだが、そんなまがいものの酒を飲むためにわざわざ訪ねていき、連日昼から満員になる。もちろん私も浅草に行けば必ず寄る。ちなみにボトルで販売しているこの酒を家に持ち帰って飲んでみるといい。全部飲み切った人がいたら教えて欲しい。浅草のあの店で飲むからこそうまいのだが……。それが浅草の魔力である。 駒形の泥鰌鍋にもよく通ったものだ。旧仮名で書けば「どぢやう」が正しいのだが、四文字を嫌ったこの店が「どぜう」と表記したために、俳人の半分はこれを旧仮名と錯覚して使ってしまっている。これも浅草の磁力である。駒形は銀座線でつないだ、たかだか30分もかからない渋谷に支店がある。浅草の本店はいつも満員で夏場などは店の外に幾重かに床几を並べて順番待ちとなるのだが、渋谷店では待たされた記憶がない。この落差も浅草という舞台装置のなせる磁力ということであろうか。 |

!

!

9月 9月26日(木)古市枯声さんより秋刀魚25本到来。北村皆雄監督、井月顕彰会・平澤事務局長見えて、井月忌の集いを東京で挙行したいと。武田編集長に入ってもらい、案を出し合うことに。津田卓さん、仕事を終えて名古屋へ戻るとて壮行会。武田編集長が幹事。何と45名集合。 9月26日(木)古市枯声さんより秋刀魚25本到来。北村皆雄監督、井月顕彰会・平澤事務局長見えて、井月忌の集いを東京で挙行したいと。武田編集長に入ってもらい、案を出し合うことに。津田卓さん、仕事を終えて名古屋へ戻るとて壮行会。武田編集長が幹事。何と45名集合。 9月27日(金) 9月27日(金)ついに「あまちゃん」最終回。店、「白熱句会」。水内慶太、小山徳夫、井上弘美、藤田直子、佐怒賀正美、桧山哲彦氏。  9月28日(土) 9月28日(土)10時、編集会議。馬場龍吉さん(デザイン担当)にも入っていただき、運営委員会メンバーも加わり、来年の編集方針について。14時、発行所にて「纏句会」。あと咸亨酒店にて親睦会。紹興酒、うまくてうまくて……。あと渋谷「福ちゃん」に寄り、鮪、北寄貝でまた……。  9月30日(月) 9月30日(月)「天為」編集長・天野小石さん誕生祝の会。25名ほど集まる。貸し切り状態となる。甥の俊輔君、近くに来たと。 10月 10月2日(水) 台風接近で雨。伊勢は大丈夫か?今夜、内宮御遷宮。発行所「きさらぎ句会」あと7人、ひまわり館「宙句会」あと6人、「読む会」5人、など。「春耕」の池内さん、柚口さんと寄って下さる。  10月5日(土) 10月5日(土)昼、日本橋「与志喜」に銀河同人7名集合し、今後の「銀漢」の運営についての意見交換。その前に、当季雑詠5句の句会。あとカウンターで寿司をいただく。 10月6日(日) 15時半、坪井研治さんと天現寺。妻の葬儀の寺、久々。住職を訪ね、再来年からの井月忌の集いの会場提供のお願い。ほぼ了解いただく。渋谷に出て「鳥竹」で鰻串他で酒。……最後の店でうどんを食べたが、途中の店思い出せず。  10月7日(月) 10月7日(月)ああ、昨日、「鳥竹」のあと「駒形どぜう渋谷店」で泥鰌鍋と泥鰌汁で酒を飲んだのだ……。いやはや。そこで浅草についてのエッセイを書きなぐったメモが出て来て思い出した……。 10月9日(水) 藤田ひろむさんより、土肥あき子さん執筆の愛媛新聞「季のうた」に、小生の〈ぐづる子をとんぼの空へ肩車〉が掲載されたと、記事送ってくださる。 10月11日(金) 店、近恵さん、現代俳句協会新人賞受賞祝賀会。石寒太「炎環」主宰をはじめ、48名程が参集し祝う。 10月14日(月) 青柳志解樹さんの「山暦」から依頼の同人評など。午後、成城の桃子の家。引っ越しのあと初めての訪問。私が住むことになる部屋はまだ荷物の山。杏子一家も来て食事会。秋刀魚の味噌漬、松茸のスキヤキ、からすみ大根など。 10月19日(土) 10時半、池上駅。16夜句会」と「金星句会」の合同吟行会。15名位。本門寺から洗足池。東工大教室にて7句出し句会。あと駅前の店にて親睦会。更に有志で2次会。  10月20日(日) 10月20日(日)午前中、整体。中島凌雲君、結婚式の2次会用に、扇子に〈通天閣凌ぐ高さに色鳥来〉と書いて贈る。夕方、鷹羽狩行主宰の「狩」創刊35周年記念祝賀会、横浜ベイホテル東急。来賓130名程。対馬康子、奥坂まやさんと隣席。朝妻力さんも大阪から。脇屋シェフの中華料理の宴。 10月22日(火) 鈴木踏青子さん、スーダンで医療活動している川原尚行医師一行と来店。川原医師はひと月前、NHKテレビの特集で見たばかり。外務省の医師だったが、スーダンの貧困層の救護活動に専念されている。迫力ある医師。「塔の会」あとの小島健、山田真砂年、佐怒賀直美さん、兄の佐怒賀正美さんも。 10月25日(金) 「慶應茶道会」の2年後輩9人が集う。ほとんどが42年ぶりの再会。懐かしく、懐かしく。思いを寄せていた女性も……。またまた台風接近中。  10月26日(土) 10月26日(土)「纏句会」(日本橋「与志喜」)。あと大和、禪次、松山さんと新同人昇格についての意見交換。あと大和さんと渋谷に出て「福ちゃん」(生牡蠣、鯨刺、秋刀魚)。焼鳥屋(このあたりから記憶不鮮明)……。 10月27日(日) 10時、小田急線鶴川。「早蕨句会」の「三輪の里吟行会」に招かれる。国分寺建立に伴い移住した人達が奈良の地名をつけた里。素晴しい吟行地。台風一過の快晴。20人。句会あと町田の「れん」にて親睦会。あと、凛子、大和、冬紫子、敬子さんともう一軒。 10月28日(月) 「俳句」編集部・鈴木忍編集長以下4人で。松尾清隆君の角川移籍のお祝いの会。 10月30日(水) 杏子、幼稚園探しで来る。宮澤正明の写真展「伊勢神宮への旅」で六本木ヒルズ。河合真如宮司とお会いする。店、閑散。 11月 11月1日(金) 発行所「大倉句会」。あと清人さんの鮪パーティーとなる。11人。北村監督、井月顕彰会・平澤事務局長、井ノ口さん、井月忌の集いの件で打ち合わせに  11月2日(土) 11月2日(土)10時、運営委員会。午後、「本部句会」44人。そのあと、編集部の慰労会で蓼科へ。馬場龍吉さんゲストで13人。「三駒」で山女の塩焼き、馬刺、ほうとう鍋の夕食。濁酒うまし。武田山荘で2次会。暖炉の前で寝てしまう。坪井山荘へ分かれて泊まる。復活して2時まで飲み直し。 11月3日(日) 9時、武田山荘にて5句出し句会。渋温泉の明治温泉旅館にドライブし入浴。戻って、茸のスキヤキパーティー。先月、坪井さんに雑茸を入手してもらい冷凍していたもの。途中、3句出し句会。16時半発。中央道大渋滞にて帰宅22時前。 11月4日(月) 10時半よりよみうりホールにてフォーラム「纒向出現 卑弥呼は九州にいたか?」に。九州説と大和説の卑弥呼論争。16時まで。武田夫妻と六本木ヒルズの宮澤の伊勢神宮写真展。最終日にて桃子、孫も来ている。 11月7日(木) 清人さん鮪の会、14人。「十六夜句会」7人。坂口晴子さん、長崎から友人と。常連客も多く、実に賑やか。 11月9日(土) 大阪新阪急ホテルにて「雲の峰」創刊25周年記念祝賀会。200人近い大パーティー。同ホテルのバーにて2次会。あと昔の仲間Y君と通天閣に落ち合いジャンジャン横町など。新幹線最終便に飛び乗る。  11月11日(月) 11月11日(月)店、今日から「写真とコトノハ展」。幹事、倉田有希さんらが展示。関係者入れ替わり立ち代わり……。洋酔、望月周夫妻、芥ゆかりさんはじめ、元「月刊ヘップバーン」の方々。櫂未知子さん。奥は谷岡健彦さん幹事で「俳句をつくる演劇人の会」第1回がスタート。発行所は最終校正のあと「かさゝぎ俳句勉強会」13人。北村監督、相子智恵さん、井月忌の集いの打ち合わせで。 11月13日(水) 発行所「梶の葉」の選句。店、「写真とコトノハ展」の面々10数名の集い。鳥居真里子さん。 |