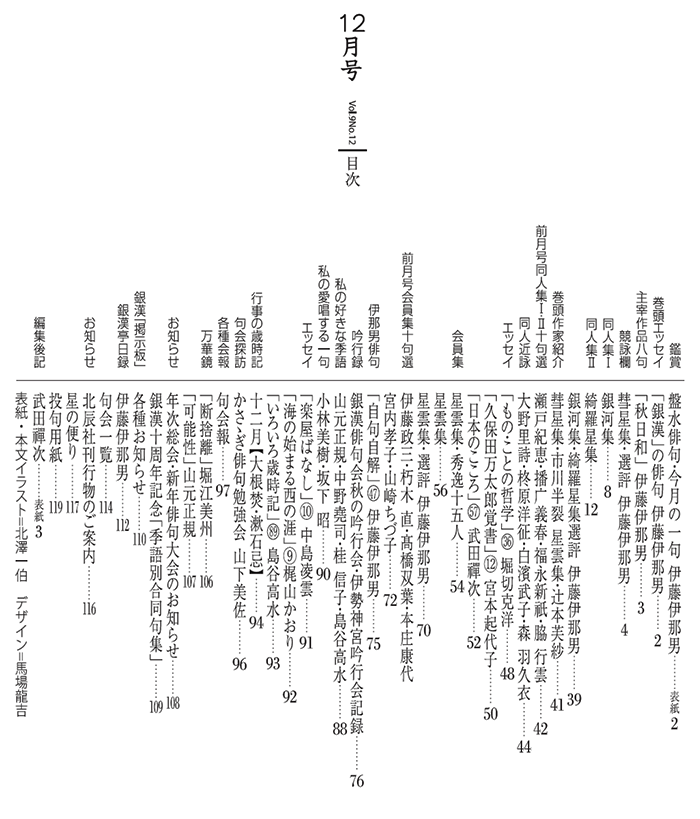

| 2017年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 |

| 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 | |

| 2018年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 |

| 7 月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 | |

| 2019年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6 月号 |

| 7月号 | 8月号 | 9月号 | 11月号 | 12月号 |

![]() 12月号 2019年

12月号 2019年

| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀漢賞銀河集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 伊那男俳句 銀漢の絵はがき 掲示板 銀漢日録 今月の写真 俳人協会賞受賞 俳人協会四賞受賞式 |

伊藤伊那男作品主宰の8句   今月の目次  銀漢俳句会/2019/12 銀漢の俳句伊藤伊那男

|

| ◎遷宮の思い出 ◎芭蕉の謎と曾良の謎 諏訪市の信州風樹文庫から講演会の依頼を受けた。10数年前の60周年記念事業の講師にもお呼び戴いたので2回目である。信州風樹文庫は当地出身の岩波書店の創業者岩波茂雄氏が地元の要請に応えて岩波書店の刊行物を送り続け、それが図書館になったもので、小さいながら諏訪の文化を象徴するものである。 今回は「河合曾良の謎、井上井月の謎」の題で語ろうと思っている。井上井月は諏訪に隣接する私の郷里伊那谷を幕末から明治中期にかけて漂泊していた俳人で、既にこの欄でも語っている。河合曾良は諏訪の生まれである。壱岐島で客死したとされるが、諏訪の正願寺にも──供養墓ということになろうが──墓がある。『おくのほそ道』では、芭蕉の脇役なので当然のことながら存在感は薄いが、昭和18年に曾良の日記が発見されたことにより、人物像が浮かび上がってきたのである。『おくのほそ道』と『曾良日記』を照合すると、不思議なことが幾つも浮かび上がってくる。ありきたりの旅人では有り得ない行動や待遇があるのだが、芭蕉研究者や俳人はそのことにあまり踏み込んでいない。芭蕉と曾良が然るべき身分の者であったと考えると理解できるのだが、そのことを言うのは在野の研究者ばかりである。私は今その考えに傾き始めているのだが、確証は無いので荒唐無稽と言われればそれまでである。 だが状況証拠という点では幾つも挙げることができる。私は俳人という自由な立場であり、曾良の出身地の諏訪での講演なので、無責任と言われることを覚悟の上で、問題提起をしようと思っている。謎の幾つかに触れておくと、 ごく普通に考えてみて一介の旅人が家康の墓所である日光東照宮に参拝することが できるのかどうか? 『おくのほそ道』には〈あらたふと青葉若葉の日の光〉を残し「 『おくの細道』では越後は素通りしたかのように記載が少なく、新潟県人を失望させ ているが、『曾良日記』を見ると様子が違う。「廿八日申ノ上刻に村上ニ着、宿借テ城中ヘ案内」とある。村上城に入っているのだ。曾良は青年期伊勢長島藩主松平良尚に仕え、江戸屋敷に転勤して三男良兼にも仕えた。良兼は後、村上藩筆頭家老榊原家に養子に入ったが、33歳で逝去。その三回忌の前日に曾良は村上城に入っているのだ。偶然ではなく計算された旅と言わざるを得ない。この部分だけみたら曾良が主役である。但し曾良の名は長島藩家臣名簿には入っていない。これらの謎について語ってみたいと思っている。 |

| 年末が近付くと、盤水先生を囲んで、三浦三崎を吟行するのが恒例行事であった。松本たかしの墓のある本端寺や海南神社、漁港周辺という狭い港町をぶらぶらして鮪料理店で納めの句会をするというものであった。何回も訪れたがおおむね冬晴の一日で、たぶんこの日も快晴ながら風だけは強かったのであろう。「ならひ」は強い北風を指す太平洋岸の漁師言葉である。「大蘇鉄」が揺れると詠んで、三崎特有の風景を描写した。 (平成四年作『随所』所収) |

| 食用菊にはおおまかには、山形県が主産地の阿房宮と呼ばれる黄色い菊、新潟県が主産地の紫がかったピンクのもってのほかの二種類がある。この句の菊膾は出羽の国なので黄菊ということになる。季節が外れても板海苔状に乾燥させた「菊のり」もある。さっと茹でて酢の物にする。見た目も美しく、身体中の毒が抜けるかと思うほど、健康的な食物である。この時期の出羽は祝いの席も不祝儀の席も菊膾だらけ。刺身にも、つまどころか刺身が隠れるほどに振りかけるという。「褻にも晴にも」の措辞が実に効いていて出羽人の食卓の風景を一言で表現したうまさ。 |

| 生姜市は「芝神明祭」「だらだら祭」「目くされ市」「千木箱売る」などの季語がある。港区の芝大神宮で行われ、9月11日から21日まで続く長い祭であったが、近時は五日間に短縮されたようだ。昔近在の農家が特産品の生姜を売ったことからその名が残ったという。その露天の地割りをする場面を詠んだ句であるが、目の付け所がユニークである。芝明神と言わないで神の庭と表現したところもうまく、あの高い階段を上った狭い境内の様子が如実である。 |

| こういう句の場合には、様々な季語が想定される。私はこの「秋暑し」の斡旋は実にうまいと思っている。「炎暑」ではあまりに付き過ぎて暑さが増すばかりである。立秋を過ぎてもぶり返す暑さによる倦怠感や疲労感が滲み出ているようである。 |

| 「身に入む」「冷まじ」という秋の季語は、一般的に使う「身に沁みる」「凄まじい」という言葉と混同して詠まれることが多い。もちろん共通している感覚はあるのだが、最近は後者に片寄った句が目立つように思う。そうした中で、この句は良いバランスを持った句だと思う。常と同じ道を歩いているのだが、今は秋冷を身に沁み通るようにまで感じたのである。読後に「もののあわれ」が滲み出すようにも感じられるのである。季語の本意に叶ったお手本にしたい句である。 |

| うる覚えの話だが、高度成長期の下町の工場地帯にお化け煙突と呼ばれる巨大な煙突があったという。お化けの理由は煙突が三本直接に並んでいて、見る方向によって一本にも二本にも三本にも見えるのだという。秋夕焼の季語を配したことで、一昔前の東京、『三丁目の夕日』のような郷愁が湧き上がってくるのである。その煙突は今は無く、全てが幻影……。 |

| なるほど、良く言ったものだと思う。あの全身を持って辛さで勝負する唐辛子の一途の赤を反骨――権力に抵抗する気骨――と見た目の付けどころがいい。 |

| やや類想感はあるが美しい仕立て。「藍の山河」がいい。 |

| 炎暑、残暑の月日を経た秋簾のありさまが如実である。 |

| 日頃と違う着物姿に緊張も……可愛い一景。 |

| 花巻の賢治記念館。「下ノ畑に居マス」の告知板が。 |

| 折り鶴まで飛び立ちそうな秋の好天。「天高し」がいい。 |

| 夏休み明け、学生達が戻ってきた。一頑張りの秋到来。 |

| 夏ほどの迫力は無い秋の雷の感じがよく出ている。 |

| 本の切断面が全て金色。天の川と響き合うようだ。 |

| よく実態を見ている句だ。激しい生存競争である。 |

| 冬眠の場所を捜す蛇。最後の秋の日を一身に纏う。 |

伊藤伊那男

| 「三面鏡」の句が二つあった。相田句は鏡を磨いていると澄み渡った秋の空が映っている。ひろびろとした高さを鏡の中から見るという視点が面白い。気持良い仕上がりである。鏡山句は鏡に映る自分の顔を見詰めて心象を具体的に表出したところがうまい。秋暑の顔が鏡の奥にあるのだ。自分の顔にありありと秋暑が纏わり付いているのである。 |

| 蚯蚓が這っている様子を、大地の静脈のようだという比喩が見事である。比喩俳句は、新鮮な発想が肝要である。意外性を持っていて、しかも「あっそういう見方があったのか!」と読み手が納得するものでなくてはならない。そういう点で唸らされた比喩の句である。 |

| 「帰省」の句では類型の無い句であるように思う。宅配便などが発達したからこその句とも言えよう。ただ、そういうことだけではなく、トランクを擬人化して、先に「帰省さす」とした表現が見事なのである。もちろん自分も帰省するのだが、トランクの帰省が大手柄である。 |

| 富田木歩は関東大震災に遭い、隅田川のほとりで業火の中で行方不明となった。生れながらの足弱で、義足を着けていたので「木歩」の俳号がある。貧困も加わって悲しい人生であった。句は「寒蟬」の季語がいい。つくつく法師の別称だが、「寒」の字があることによって陰翳のある木歩の人生を暗示しているように思われる。同時出句に〈早稲の香の中に学校綾子の忌〉があった。これも忌日俳句で細見綾子である。丹波青垣町の風景を彷彿させる見事な構成であった。師系だからこその実感のある句となった。 |

| 「正風」とは俳諧で正統の流れを汲む流派の意で用いられた。即ち松尾芭蕉を祖とする「蕉風」のことである。「秋扇」に若干の皮肉が籠められているようにも感じられるが、文人俳句の趣を持つ風格がある。同時出句の〈芭蕉より一茶に饗すとろろ汁〉も面白い。確か芭蕉はとろろ汁を好んだと思うが、作者は一茶にこそ饗したいと言う。また〈三日天下存分に咲き桔梗散る〉は明智光秀を詠んだもので、そのことを読者は十分に知っているのだが、「存分に咲き」が決め手。三日間を存分、と詠んだのがユニークである。 |

| 歴史を題材に取ってうまく纏めた句である。織田信長が急襲を受けた本能寺跡は今、本能寺小学校を中心とした住宅街の中にあり、記念碑のみが残る。そこからの連想で時空を越えて古今を混沌と詠み込んだのが句の特徴で、成功を納めた。 |

| 今まで見てきた夜業の句は、農家や町工場などが舞台であった。高層ビルの夜業の掲出句は新鮮である。季感の薄れた古めかしい季語となっていたが、このような詠み方が出てきたことは嬉しい。「灯をつみ上げて」の表現で現代を描写した。 |

| 夭折は悲しいものだ。死に切れない思い、死なせた悔いが、このような句に導くのである。流燈の一つが俄かに遡ったという。それだけなのだが、この世に残した思いを感じさせる構成である。同時出句の〈両裾へ払ひ大きく大文字〉も東山の山腹を料紙とした壮大な一句である。 |

| 捨案山子の哀れさをうまく詠み取っている。労われても結局は捨てられてしまうという非情さ。読後、これは人間の世界にもあることだな……と思えてくるのである。 |

| 都会で生活していると、農作物を生産していないので「冷夏」と言われても実感が薄い。以前三陸地方に遊んだ折、心地良い風を褒めたところ、「これが山背ですよ」と言われ愕然としたことがある。この句は都市生活者の実感。家庭菜園で冷夏を知ったのである。 |

その他印象深かった句を次に

| 今日の日本列島のあちこちで起きている社会現象の一つである。都市への一極集中、少子高齢化‥‥。この句では父親は田畑を守っていて「子供達は東京へ行ったままだ」と呟く。稲の花は今年も咲いたけれど、いつまで咲かすことができることか。同時出句の〈稲架ける島の高きに父祖の墓〉がある。これも前句の続きであろうが、先祖代々の墓もいつまで守ることができるのか‥‥。 |

| 気仙沼在住の作者の嘆きである。近海には魚影は無く、時間と燃料を使って遠洋で操業するが、獲れても魚体は小振りだという。船はエンジン音を立てることも無く、船溜に舫うばかり。鷗の声が響くばかりである。原句は「泣く」とあったが、それだと感情が入り過ぎるようだ。同時出句の〈鳴砂や熱砂歩けど鳴らぬ浜〉は猛暑の一景が如実、〈錆ぬれど身の香放さぬ百合の花〉は対象へ一歩踏み込んで観察眼の利いた句であった。 |

| そもそも昔は酒と言えば、熱燗、ぬる燗などの温度差はあるが一年を通じて温めて飲むものであった。常温のままで飲むことを「冷酒(ひやざけ)」といい、「冷のままで!」などと注文した。冷蔵庫で冷すようになったのは最近のことで、これを「冷し酒」と呼ぶのが、今の共通認識である。御神酒は常温(冷酒)、祭衆の打ち上げは冷し酒、ということであろう。これも今日的な祭の有様を捉えていて面白い。 |

| いかにも酷烈な残暑を描いて出色である。夏には羽抜鶏となり少しみすぼらしくなるが、その羽も整わないというのであるから哀れを極めている。同時出句の〈群雲に堰止めらるる天の川〉は、天の川を普通の川のように見立てて、雲に「堰止めらるる」とした表現は卓抜である。壮大な風景を卑近な例に持ち込んだのが俳諧的手柄である。 |

| 京都では大文字の送火の一週間後位、地蔵菩薩の縁日に行われる。町内会が地蔵さんの前に会場を設けて子供達を遊ばせる。子供の死亡率の高かった時代、地蔵にその庇護を願ったのである。近隣の僧が説法をするが、子供にはあまり理解ができない。親が大きく頷くのである。同時出句の〈西陣の残暑織り込む機の音〉は、残暑を織り込む、と現実には無いことを詩的に昇華させた技のある表現。 |

| 季語の本意を生かした句である。「ツマベニ」などの名もあり、女児の遊びでも親しまれた花だ。熟すると五片に裂けて種子を飛散させる。句は子供が帰ったあとの夕べの風に種を零した、という抒情の心地良さ。調べもいい。同時出句の〈幼らの絵本の続き夜長かな〉も温もりのある句。〈峠路を越えて信濃の野分かな〉は壮大な一景。 |

| 秋の海の一抹の淋しさの出ている句だ。踵(かかと、くびす)の下の砂が寄せた波に攫われて溶けていく。写生句の作りであるが、読後、夏の思い出も一緒に溶け出していくような寓意性を残すところが味わいである。 |

| イスノキの葉に棲みついた虫が出たあとの空洞に口を当てて吹くと「ひょう、ひょう」と鳴る。これをひょんの実、ひょんの笛と言う。俳人好みの季語である。四度目にやっと高い音を出した、という粘り抜いた表現がうまい。 |

| 選挙速報などで「前」「元」などで出る。社会の組織でも社長、会長、名誉会長、顧問、最高顧問‥‥などと続く。こんな人間社会の仕組みに、もうすぐ鳴き止む秋蟬を配したところが手柄である。 |

| 「山それぞれ」がうまい。富士と付く山は全国至る所にある。当然、高い山もあれば低い山もある。「それぞれに」の「に」が決め手で、高い山には高い山なりに、低い山には低い山なりに天の高さがある、と天の高さにも高低があるような錯覚を持たせるところが句の眼目である。 |

| 伊那男俳句 自句自解(47) 妻癒えよ魚氷に上るきのふけふ

私が大腸癌の手術を受けた二年後、今度は妻の乳癌が発覚した。治療法については悩んだ末、当時まだそれほど普及していなかった温存療法を選んだ。手術は実に簡単なもので患部を刳り貫いてテープを貼って終りというものであった。ただし五年以内に二十五%が再発するグループで、抗癌剤を使うことで十八%に抑えられるという所見であった。退院後の生活は以前と特に変ることは無かったが、私に続いて四十代で夫婦で癌患者になったというのは辛いものであった。乳癌は厄介なもので、普通の癌は五年経過をもって完治の判断をするが、乳癌は十年の経過観察が必要とされていた。手術を受けたのは四十五歳、その後はずっと怯えながら暮らしていたのだと思う。その頃は私の経営参加していた金融会社は壊滅状態にあり、いつ無職になっても不思議ではない状態であった。そうした生活基盤の不安感も妻に影響したかもしれない。手術の無事に祈りを籠めた句であった。 護符添へて月山筍の届きけり

盤水先生は福島県いわき市の出身ということもあり、総じて北方志向の俳人であった。四十代で行き着いたのが出羽三山で、月山に何度も登頂されている。出羽三山神社の手向集落の講宿三光院を常宿として、我々「春耕」連中も度々訪ねることとなった。句碑は三光院の前庭、羽黒山南谷の参道、湯殿山奥の院参道と三基を建立した。その句碑開き、周年祭、林間学校と、私も十回位は訪れている。初夏に行くと三光院の食前には月山筍が供された。朱塗の汁椀に厚揚げと月山筍を味噌煮にしたもので、二本の月山筍が椀の縁からはみ出していた。月山筍は当地固有の名称で、姫筍、根曲筍と同種である。独特の香気と甘味と食感がある。句は庄内の句友から送られてきた時の嘱目。三山神社のお守りが荷に添えてあるのが嬉しかった。私は皮ごと直火焼きにして、熱いうちにマヨネーズ味噌で食べるのが好きである。その度に庄内の風景と盤水先生の笑顔が浮かび上がるのである |

| 去る3月5日、平成30年度の俳人協会四賞の授与式が京王プラザホテルで行われました。 ご存じの通り、伊藤伊那男主宰が句集『然々と』で第58回俳人協会賞を、同人の堀切克洋さんが『尺蠖の道』で第42回俳人協会新人賞を受賞四、銀漢俳句会から4賞の内二賞を頂くという快挙となりました。2019/4/30/更新 |

| 二次会・店内に入りきれない人数でしたが,日曜日とあって店の前の通りも通行が少なく,穏やかな天候の下、外に溢れる受賞者の二人や他結社の方々と交流するなど、思い思いにお酒を楽しみながr懇談を深め,何時までも祝賀会の熱気は冷めることがありませんでした。 |

| 伊藤伊那男 俳人協会賞 堀切 克洋 俳人協会新人賞 2019/3/17 学士会館 銀漢亭(二次会) |

| △ 月刊「俳句四季」に受賞の記事が掲載されました。 △月刊「俳句四季」に受賞の記事掲載は5月号(4/20発売)か6月号(5/20発売)のどちらかを予定しています。 |

| 9月 9月22日(日) 選句。17時、中川家訪問。水産業で成功し、先日、成城に家を建てた。孫達の成城仲間。毛蟹大が5杯あり、私が解体役。ヘアメイクの中川さんに来て貰い、替わり番こに3家族の8人が整髪して貰う。一週間前に、京都で散髪したが、やはり中川さんにもう一度。結局、夜中の2時近くまで宴会。 9月23日(月) 選句。さすがに夏の疲れあり、仕事進まず。つい、うとうと。酒抜く。早々に寝る。 9月24日(火) ひまわり館「萩句会」の選句。あとずっと仕込み。「ひまわり句会」あと9人。西村麒麟君他。麒麟、「角川俳句賞」受賞! 快挙! 肖子さん他。  9月25日(水) 9月25日(水)店、辻村麻乃、歌代美遥、佐怒賀正美、仙田洋子さん。仙田さんの句集出版祝いと。佐藤宏之助さん、遅ればせながらと、私の俳人協会賞受賞祝いに花束を届けて下さる。伊藤庄平さん。「雛句会」14人と盛況。「童夢句会」あと4人。などなど。  9月26日(木) 9月26日(木)店、福永新祇さんの会(句会あと食事)四人。藤森荘吉さんの「閏句会」8人。22時に終わり、小太郎、井蛙、小石さんと「手打ちそば わたる」久々。 9月27日(金) 「金星句会」あと7人。 9月28日(土) 3時、洗足駅。「纏句会」の面々13人。まだ日本橋の「鮨の与志喜」が改修中にて、谷岡健彦氏のお世話で東工大教室を借りる吟行会。日蓮袈裟掛の松や、今月オープンした「大田区立勝海舟記念館」へ。映像も駆使した素晴らしい記念館。ゆっくり再訪したい。海舟の墓参。東工大教室にて句会・17時過ぎ、大学前の中華料理店。谷岡夫人も参加。 9月29日(日) 終日家。11月号の同人評、会員評仕上げる。「第26回 俳人協会俳句大賞」の選考。予選後の600余句から30句ほどを選考して協会へ送付。  伊那の坂下昭さん上京と寄って下さる。「未来図」の守屋明俊さん久々。「一八句会」あと五人。「演劇人句会」5人。今日、店担当の天野小石さん誕生日とて、洋さん、清人さん、ヴーヴクリコで乾杯。 10月  10月1日(火) 10月1日(火)客1人。超々閑散。仕込みに徹す。19時半、見切りを付けて閉める。帰宅して家族と食事。こういう時間もまあ……いい。  10月2日(水) 10月2日(水)彗星集の秀句書いて11月号の原稿終了。店、「きさらぎ句会」あと7人。「宙句会」あと八人。郷里の先輩、今井康之さんと岩波書店の方々。 10月3日(木) 「十六夜句会」あと9人。武田編集長がゲスト。山田真砂年、寺澤一雄、菊田一平さん。北大路翼さん。外国人4人など。毎日新聞社今井竜さん、滋賀県の観光プロジェクトで俳句絡みでの応援につき、相談あり。近江好きの私、出来る事はやりたいと答える。  10月4日(金) 10月4日(金)会員の石倉さん。皆川文弘さん、富山のチューリップの球根持って来て下さる。「大倉句会」あと24人。 10月5日(土) 終日家。「春耕賞」、57編の応募あり。予選10編送る。渡辺花穂さんの句集稿選句など。夕食、ステーキとワイン。 10月6日(日) 「俳壇」アンケート「私の好きな女性俳人ベスト3」に応える。16時、「京王プラザホテル」エミネンスホール。「未来図35周年記念祝賀会」へ招待客で。控え室で宮坂静生、矢島渚男先生と信州人3人並ぶ。鍵和田先生は体調不良でお休みと、残念。 10月7日(月) 親戚の五日市征和さん久々。花穂さん、選句稿渡す。木暮陶句郎、杉山香織さん来店。陶句郎さん、私の協会賞受賞祝いにと、陶器三枚を焼いてきて下さる。各々、釉薬が違う。有難く。「かさゝぎ俳句勉強会」あと10人。  10月8日(火) 10月8日(火)パリの伊藤恵子さん(会員)、お嬢さんと。「火の会」私を入れて9人。税理士さんグループ(大原簿記へ通っていた頃から来て下さっていた)。 10月9日(水) 佐怒賀正美・直美ご兄弟。19時より恒例の「Oh! 月見句会」朽木直さん幹事で32名の超結社の方参加。「月」の題で3句持ち寄り。  10月10日(木) 10月10日(木)「足立俳句連盟」の小谷武生会長、矢作十志夫事務局長来店。来年5月5日の「足立区俳句大会」の特別選者の依頼受ける。昭和25年から70年続く大会。「極句会」あと10人。 10月11日(金) 台風襲来につき店は休みとする。第26回俳人協会俳句大賞の選評。「銀漢賞」の選考に入る。今年も昨年と同じ79篇の応募あり。台風に備えて家族、硝子窓にテープを張ったり、レトルト食品などを手に入れたりと慌ただしい。夕食は私が準備。 10月12日(土) 「銀漢本部句会」の日ながら休止。台風襲来。終日家。読書、テレビ、昼寝など。家族で夕食。リビングルームも窓にプチプチシートを張り詰めたのでいつもより静か。 10月13日(日) 高校の友人、北原泰明君と伊那谷、旧長谷村(現伊那市)の彼の生家を訪ねる約束あり。彼は既に実家入り。中央線切断にて高速バス予約すると取れたので新宿へ向かう。小田急線は不通にて京王線仙川駅へ出て。バスタ新宿に行くと中央高速道復旧ならず運休と。伊那行き断念。泰明君、松茸のすき焼など用意して戴いた様子。加藤惠介、三溝恵子さんも待っていて下さった様子で残念。高遠の酒蔵「仙醸」の黒河内靖先輩もお訪ねする予定だった……。台風一過の嘘のような好天。帰宅してエッセイや講演の用意。夕食、白菜鍋、寿司取り寄せ。千曲川決壊など台風の爪痕ひどし。ラグビーのスコットランド戦に家族熱狂。  10月14日(月) 10月14日(月)休日。午後から買い物。店にて仕込み。19時まで。戻って家族と夕食。 10月15日(火) 14時から16時まで俳人協会4階で「第26回 俳人協会俳句大賞」選考会。大会賞、準賞を決定。委員8人。店はまあ、閑散。  10月16日(水) 10月16日(水)午前中、銀漢誌の原稿。店、高校同期の「三水会」9人集まる。大野田さん持参の蝗、酒粕漬の瓜、塩イカなど郷土料理を楽しむ。久々、北原泰明君(先週、彼の生家に行く予定であった)。ともかくまだ信州との間は交通不通。  10月17日(木) 10月17日(木)台風19号のあと、急に冷え込む。町中に金木犀の香り。店、「銀漢句会」あと12人。山田真砂年さん。  10月18日(金) 10月18日(金)発行所「蔦句会」あと10人店へ。片山一行さん愛媛より。宇和島のジャコ天ほか、練物の土産。21時頃、片山さんの歓迎会の2次会で10人程来店。片山さん主導の通信句会「松前句会」の超結社の方々。 10月19日(土) 11時半、松屋銀座「大人の流儀 伊集院静展」を見る。日本橋に出て、喫茶店で作句。14時、「鮨の与志喜」にて「纏句会」。選句までで退出。新幹線こだまにて、熱海経由で18時、伊東駅。金井硯児、唐沢静男さんの迎えを受け、「お風呂ずきの宿 大東館」に荷を置き、「創菜 なんや」にて食事会。金井夫人、午前中から来ていた小石、うさぎさん、地元の会員山室樹一さんと乾杯。2次会はカラオケラウンジ。久々、4曲ほど歌う。旅館に戻ってまた……。 10月20日(日) 2日酔。温泉良し。10時、金井夫妻迎えに来てくれて、池の里という集落。山に囲まれた美しい田園ながら、9月の台風で稲は壊滅状態。集落の鎮守、山神社で槙の実を拾う。大室山の冬桜を見る。昼食あと南伊東駅から多賀。熱海公民館にて「天城句会」へ。六句出し句会。あと熱海駅前すし処「和楽」にて親睦会。19時半、お開き。皆さんのお世話になり楽しい旅。22時頃帰宅。 10月21日(月) 昨日、帰宅後、夜中2時くらいまで諏訪の講演会の構想を練る。午前中、続けて曽良についてだいたい纏める。「青垣」大阪の千坂希妙さん。「演劇人句会」5人。 |

花言葉 魅力・寛容・執着・仕掛け

△クロガネモチ

クロガネモチの語呂合わせから“金持ちの木”と言われています。なんだかとても縁起が良い木です。この木は雌雄異株で、雌株には秋になると真っ赤な果実がなる。それが美しい・・。