| 2017年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 |

| 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 | |

| 2018年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 |

| 7 月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 | |

| 2019年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6 月号 |

| 7月号 | 8月号 | 9月号 | 11月号 | 12月号 | ||

| 2020年 | 1月号 |

![]() 1月号 2020年

1月号 2020年

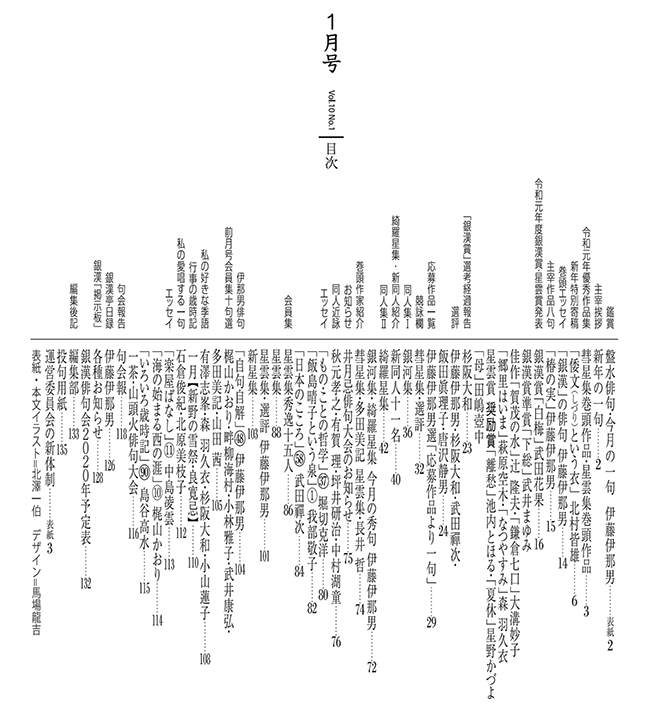

| 伊藤伊那男作品 令和元年優秀作品集 第9回「銀漢賞」作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀漢賞銀河集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 伊那男俳句 銀漢の絵はがき 掲示板 銀漢日録 今月の写真 俳人協会賞受賞 俳人協会四賞受賞式 |

伊藤伊那男作品 主宰の8句    今月の目次  銀漢俳句会/2020/1月号 銀漢の俳句伊藤伊那男

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ◎芭蕉の切れ字「ぞ」についての考察 先般「俳句」誌上で「名句の切れに学ぶ作句法」という特集があり、私は「や・かな・けり」以外の「切れ字」について執筆した。座右の芭蕉句集を繙いて面白いことに気が付いた。既に言い古された事であるかもしれないが、芭蕉の使った数々の切れ字の中の「ぞ」について、執筆した部分を抜粋・加筆して次に紹介しておく。 ① 寒けれど二人寝る夜ぞ/賴もしき ② 夢よりも現の鷹ぞ/賴もしき ③ よし野にて桜見せうぞ/檜の木笠 ④ 草の戸も住み替る代ぞ/ひなの家 ⑤ 蛤のふたみにわかれ行く秋ぞ ①②は同時期の句で、一連の句として別に〈鷹一つ見付けてうれしいらご崎〉の句がよく知られている。米相場の不正操作の咎で名古屋から所払いを喰い、伊良湖岬に蟄居していた杜国を訪ねた折の句である。①は越人を伴って向かう途路、②は再会の喜びを詠んでいる。伊良湖は鷹渡りの地として知られており、鷹と杜国を重ね合わせているのである。③はその杜国と吉野へ向かう折の浮き立つ心を詠んでいるが、杜国絡みのこの三句に喜びを強調する形で「ぞ」が使われていることが面白い。 ④は『おくのほそ道』出立前の句である。芭蕉庵を出て鯉屋(杉山)杉風の ⑤は『おくのほそ道』の末尾に置かれた句である。蛤の殻が二つに分かれるように、曾良と別離すること、このあと伊勢の二見浦を目指すことを巧みに織り込んだ句である。 『おくのほそ道』の冒頭の句と、末尾の句に切れ字の「ぞ」を配していることに私は今回初めて気付いたが、このことはとても偶然とは思われない。芭蕉が考えに考え抜いて周到に用意した「ぞ」なのであろう。しかも冒頭句の「ぞ」は中七に置かれており、末尾の句は下五を「ぞ」で締めていることも配慮である。④は旅への意思を強め、⑤は旅の終りの詠嘆の心を残すという、鮮やかな使い分けをしているのである。 改めて芭蕉の奥深さを実感したので一文を残しておく。 |

| 塵ひとつも見当たらない清浄感を湛えた句である。先生は俳句は目出度い事、美しい物を詠むようにと指導されていた。個の文芸ではなく、座の文芸である以上、共通認識として「真・善・美」を置きたいという考えであったと私は理解している。誰にでも解るような平明な言葉を使うことも座の文芸を盛り立てるための美学である。鏡割は正月明けに、刃物を用いずに木槌などで割る。新春の日差しが竹林から濾過されたように届くのである。 (昭和五十九年作『寒靄』所収) |

彗星集 選評 伊藤伊那男伊藤伊那男・選長き夜も弔意紛らすには足らず 堀切 克洋

教室が馬小屋となり聖夜劇 宮本起代子

菊人形の瞼の母に貰ひ泣き 尼崎 沙羅

赤い羽根きつと大きな赤い鳥 白井 飛露

妻もまた他郷に長し栗の飯 池田 桐人

踏台に見下ろしてをり菊審査 小山 蓮子

北斎の男波女波や小布施山車 井川 敏

秋蝶を溺れさせたる空の丈 谷口いづみ

口上の声のさやけし太郎冠者 杉本アツ子

あやとりに赤糸多し曼珠沙華 夲庄 康代

新松子海の暮れゆく能舞台 杉本アツ子

道祖神を繋ぐ信濃の曼珠沙華 中野 智子

御仏の座れぬほどの敗荷 渡辺 花穂

捨案山子村に義民の言伝へ 坂下 昭

自づから身を裂く芭蕉ありにけり 長谷川明子

堂々と馬上宗春菊人形 津田 卓

転がして見せる反物秋日和 白濱 武子

まなこのみひとつ大きく鳥威 渡辺 花穂

聞き流す術をおぼゆる秋扇 曽谷 晴子

銀河集作品抄伊藤伊那男・選 どこからも見ゆる神名備秋日和 東京 飯田眞理子

手酌なる壺中の天や敬老日 静岡 唐沢 静男 小鳥来るグラバー邸に船の笛 群馬 柴山つぐ子 唐橋の松けぶらする雨月かな 東京 杉阪 大和 しばらくは交らはぬ陣鴨来る 東京 武田 花果 海城へ真潮逆潮天高し 東京 武田 禪次 三山のふたつに谺鳥威し 埼玉 多田 美記 桔梗を五方向へと引く力 東京 谷岡 健彦 落鮎のこゑとも瀬々を聞くひと夜 神奈川 谷口いづみ 朝顔の三日の留守を預かりぬ 愛知 萩原 空木 逝く秋やときどきくるふ五臓もて 東京 久重 凜子 小鳥来るわが足元にわが子来る パリ 堀切 克洋 村人のたつきのさまの案山子どち 東京 松川 洋酔 八朔や帯を締めたる茶巾鮨 東京 三代川次郎     綺羅星集作品抄伊藤伊那男・選

|

| 今、各地で鹿や猪の被害が甚大であると聞く。森林が伐採され続けていること、過疎化して人手不足であること、猟師が少なくなったことなどが理由である。人と獣が住み分ける境界があいまいになってきているのである。相続した田畑であるが、それは猪の出没する田畑。その田畑も荒れているのであろう。現代社会の深刻な一面を切り取っているが、若干の滑稽味を保っている作句法がうまい。 |

| 「大根焚」は十二月九日、十日の両日、京都市右京区鳴滝の浄土真宗大谷派、了徳寺で行われる。親鸞聖人がこの地で説法した折、帰依した里人が塩焚きの大根を供したところ聖人が大いに喜び、これが発端で続いているという。句は、参加したいけれど、鳴滝は足弱の自分には遠すぎる……と嘆くのである。行かないというそのことで句を作ってしまうのであるから、少し厚かましいが、実に面白い句だ。俳句の滑稽を身に付けている人の句だ。 |

| 葛(かずら)とは蔓草の総称。これを編んで吊橋にしたのが葛橋である。その編み目のすべてを秋風が通っているという。破調の句であるが、数えてみると十七音、中七と下五の間が句またがりになっている構成である。目の付け所もよく、清々しい句だ。吊橋の高さが目に浮かぶようだ。 |

| 伊那谷育ちの私が言うのもおこがましいが、隣の木曾谷の空は気の毒な位狭いのである。木曾谷の入口の洗馬あたりなどは川と中央線と国道の三本の流れの通るところだけが平地で、あとは家の立つ隙間など無い。両側を高い山に囲まれて日の出が遅く、日の入りが早い。この句のように、月も出たかと思うとすぐに反対側の山に隠れてしまう。半時とは今の一時間ほどの時間。 |

| 鶏頭という植物の字面とその形状の二つを巧みに句に纏め上げている。「頭持ちてをり」がうまいところで、その花を「鶏の頭」の比喩として詠んでいるのである。そのことによって鶏頭の花の特徴が鮮やかに読み手に伝わってくるのだ。 |

| この句の発想と飛躍はただごとではないと思う。何しろ鳥の翼の中に日本列島が入ってしまっている、というのである。歌麿や広重の浮世絵の極端な遠近法を思い出すし、上田五千石の〈渡り鳥みるみるわれの小さくなり〉の句も思い出す。とんでもない視覚の句として称えたい。 |

| 案山子を詠んで印象深かった句を抽出してみた。①は「口論に負け」が面白いところだ。そもそも雀も案山子も人間ではないので口論という言葉を持ってくるのは常套では無い。しかしこの口論の擬人化が非凡な味を醸し出していて納得してしまうのである。②も擬人化の効いた句であり、そう簡単には負けないぞ、という案山子の気概である。③も擬人化した句で、捨案山子ながら、しばらくの間はまだ魂が抜けていない、という。高度な擬人化である。④は写生句で、案山子の腕が一本の棒で出来て水平になっているところを見逃していないのである。 |

| 千葉県は落花生の一大生産地。秋になると千葉の土産は落花生一色。成田線の中でも落花生を食べる人がいるのであろう。走る車内を転がったというのである。いかにも千葉の句である。「成田線」の地名がこれほど生きた句はかつて無かったように思う。 |

| 墓参にも人の性格が出てくるものであり、墓石に語りかけている人もいれば、この句のような人もいる。言葉にならない深い思いということもある。「ゆ(・)ゑ(・)に(・)念入りに」の措辞がうまいところだ。同時出句の〈大神やこの秋雨も美酒なれば〉は酒の神でもある三輪の神を称える挨拶。〈金柑の実れるあたり明智塚〉は、付き過ぎと言えばそうかもしれないが、「金柑頭」と言われた光秀を彷彿させて歴史的感興を呼ぶ。 |

| 「田母木」は「稲架」の副季語で、稲架を構成する棒である。「田茂木」とも書く。その田母木を中心として星座が回っている、というのだから壮大な発想の句である。レンズを開いたままで写真を撮るといくつもの光の輪が出来るが、そうした構成の鮮烈な感覚である。 |

| 子供の頃を思い出すと、母親の世代は実によく働いていたものだと思う。ラジオを聞いたり、テレビを見ながらでも縫物や家事のあれこれに手足を動かしていたものである。手編みのセーターやマフラー、手袋などを懐かしく思い出す。縫物の用語には不案内だが「千鳥」は糸を互いに斜めに打ち違えてかがること、「まつる」は纏るで、布の端を折って、内側から外側に糸を回しながら縫うこととある。句は「母の手の」と「手」に焦点を当てた打出しで、丁寧に詠み進めたところがいい。同時出句の〈鶏頭の襞に思ひを畳み置く〉は鶏頭という不思議な形状の植物だからこその句で、いい主観句となった。〈コスモスは皆笑ふごと囁くごと〉も同類。各々季語の本意を捉えている。 |

| 粉を噴いている干柿だが、割ってみれば中は鮮かな夕日の色‥‥その「夕日の色」が発見である。読者の胸には自ずから古里の晩秋の風景が灯が点るように浮かび上ってくるのである。「物」をしっかりと見る姿勢がいい。 |

| 私が東京に出てきたのは昭和四十三年、まだスーパーマーケットなどは見掛けることが無く、裸電球を点した商店街で買物をしたものである。天井からゴムで吊るした笊に釣銭などが入っていて、金のやりとりをしたものである。この句は現在のことで、たまたま受けた釣銭に昭和の刻印があった、と詠んでいるだけだが、前述のことを思い出させる抒情がある。「秋惜しむ」の季語の斡旋がそれを増幅しているようである。 |

| 五能線は東能代から五所川原を結ぶ。ほとんどが車窓に日本海を見る海沿いの路線である。だからこそ「秋夕焼見るためだけの」が生きているのである。逆に言えば、見るものは海しか無い、ともいえる訳で、そこがこの句の面白さでもある。私は新潟寄りの羽越本線に度々乗っているが、日本海の入日は格別の風情である。地名の効果。 |

| 郡上踊は七月から九月にかけて催される行事で、特に八月十三日から十六日は町をあげて夜明けまで踊り続けられる。江戸初期に始まり、一時は藩令で抑止したこともあるというから、なまなかな熱気ではなかったのであろう。まさに「一揆の熱」がその祭の高揚感を捉えている。 |

| 特異な雰囲気を持った句である。「青野」の季語と「寡黙」の音読みの響きが続くこともその一因であろう。話をして売り歩く商売人だが、誰も居ない青野では寡黙という一景はやはり特異な場面を切り取った句といえよう。 |

| 私なども郷里を離れた者の一人である。「住めば都」という慣用句は平凡といえば平凡だが「秋夕焼」の季語で体勢を優位に立て直したということになろう。郷愁を誘う季語に納得してしまう仕組みである。ビル街の夕景もいい。 |

| 「暮の秋」、「秋の暮」と紛らわしい季語があるが、「秋の暮」は秋の夕方のこと、「暮の秋」は秋も深まってきた晩秋のことを言う。「暮の秋」には秋を惜しむ詠嘆の気持が深いのである。この句の「振り向けば」には単に顔を振り向けたという動作だけではなく、来し方を回顧するという心の動きも重なっているようである。「そこはかとなく」に、どこがどうというわけではないけれど‥‥という微妙な心理が籠められているようだ。 |

| 信州で育った頃の母を思い出した。家の裏の小さな畑に紫蘇があり、その実を摘んで塩漬けにしておく。野菜の浅漬に合わせたり、握り飯に混ぜたりする。独特の風味である。作者もそのような母を見て育ち、気付いてみたら、まさに自分も母と同じような暮しをしていることに驚くのである。この年になって解る母のこと、恩を知るのである。 |

| 吊橋を「叩いて渡る」が面白い。石叩は鶺鴒の別名で長い尾を上下に振る習性から、地を叩いているように見えるのである。「石橋を叩いて渡る」という慣用語があるが、そうしたことも背景にして巧妙に仕上げた佳句。 |

| 伊那男俳句 自句自解(48) 木曾殿の墓打つてゐる男梅雨

木曾義仲は今の埼玉県嵐山で生まれた。二歳の時、父義賢が甥の悪源太義平に討たれたが、斎藤別当実盛の庇護により信濃国木曾の中原兼遠に育てられた。治承四年九月、源頼朝の挙兵に呼応して木曾で旗揚げをした。越後を経由して倶利伽羅峠の戦い、燧ヶ城の戦いなど快進撃を続けた。入洛したのは三十歳であった。京では後白河上皇に翻弄された。最後は上皇を攻めた末、征夷大将軍に任じられたものの、直後に頼朝から遣わされた範頼・義経軍と近江粟津原で戦い討死した。享年三十一歳。将軍職は一ヶ月もたなかったのである。義仲の首は京に晒された後、東山の法観寺に埋葬された。法観寺は敷地が徐々に狭められ、今は八坂の塔が残るのみで、その敷地に首塚といわれる一石五輪塔が移されている。前置きが長くなったが、この句の墓は木曾日義村徳音寺の供養墓。風雲児の短い生涯を表現するには「男梅雨」が合うのではないか、と取り合わせたものである。 鮒鮓や日照雨(そばえ)隠しに夕伊吹

鮒鮓の句を幾つも詠んでいる。信濃育ちの私が何故、と言われる。最初に鮒鮓を食べたのは高校生の時で、父上が滋賀県出身という友人の家の食卓であった。うまい、と思った。二十年ほど前に湖北葛篭尾崎の国民宿舎に合宿した折のこと、決まりの食事とは別に鮒鮓の貼書があり、注文したところ驚嘆するうまさで、家用に一尾買って帰ったほどであった。従業員に鮒鮓作りの名人がいるとのことであった。今年機会があってフロントに寄ってみたが名人はとっくに退職していて扱ってもいなかった。話は別だが、毎年年末に奈良に煤逃吟行をする。私が鮒鮓好きであることを知っている茨木和生先生が、極上品を差し入れてくれる。朝妻力さんに包丁と俎板を持参して貰い、宴席で私が薄く切る。当初敬遠していた仲間も今ではすっかり馴んでしまって私の食べる分が年々少なくなってしまっている。句の「日照雨隠し」は気象変化の激しい伊吹山の様子を詠んだもので気に入っている。 |

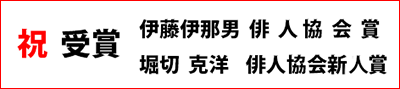

| 去る3月5日、平成30年度の俳人協会四賞の授与式が京王プラザホテルで行われました。 ご存じの通り、伊藤伊那男主宰が句集『然々と』で第58回俳人協会賞を、同人の堀切克洋さんが『尺蠖の道』で第42回俳人協会新人賞を受賞四、銀漢俳句会から4賞の内二賞を頂くという快挙となりました。2019/4/30/更新 |

| 二次会・店内に入りきれない人数でしたが,日曜日とあって店の前の通りも通行が少なく,穏やかな天候の下、外に溢れる受賞者の二人や他結社の方々と交流するなど、思い思いにお酒を楽しみながr懇談を深め,何時までも祝賀会の熱気は冷めることがありませんでした。 |

| 伊藤伊那男 俳人協会賞 堀切 克洋 俳人協会新人賞 2019/3/17 学士会館 銀漢亭(二次会) |

| △ 月刊「俳句四季」に受賞の記事が掲載されました。 △月刊「俳句四季」に受賞の記事掲載は5月号(4/20発売)か6月号(5/20発売)のどちらかを予定しています。 |

10月 10月22日(火) 10月22日(火)祝賀の祝日ながら予約を入れていたので店、開くこととする。「萩句会」選句。あと、暇ではないか、と気遣ってくれて7人店に寄って下さる。「ひまわり句会」後8人。大阪の山内節子(「運河」)ご主人の山内繭彦さん来店。節子さんとは大阪の講演会でお会いした。お孫さんの七五三で上京と。  10月23日(水) 10月23日(水)「雛句会」11人。井蛙さん、「パティオ」主宰の環さん、片岡さん、「井月忌俳句大会」のちらし、過去の出席者宛郵送作業をして下さる。  10月24日(木) 10月24日(木)11時、代々木上原駅。新谷房子さんと待ち合わせ。近くの喫茶店にて句集についての打ち合わせ。1時間ほど。店、佐藤宏之助さん、近々、句集上梓と。「櫟」の種谷良二さん久々。  10月25日(金) 10月25日(金)新幹線予約時間に乗り遅れ、次で追いかけて名古屋にて皆川丈人、文弘さん、井蛙さんと合流し近鉄で伊勢市駅。「若柳」へ直行。牛ヒレの網焼きを堪能する。河崎地区の勢田川沿いの商業街へ行き、「河崎商人館」を見学。その頃から雨上がる。16時半、古市の「麻吉旅館」へ入る。江戸時代から続く遊郭跡に残る旅館。「伊勢古市参宮街道資料館」などを散策。「麻吉旅館」は傾斜を利用した五層の建物で、最上階の部屋を用意して下さる。食事は街道の上の渡り廊下の先の離れ。おとなしい料理ながら滋味あり。若布のぬた、刺身(鯵、鯛)さざえ煮、あおさと青柳の茶碗蒸、鰆煮、伊賀牛焼、がんもどきの八丁味噌汁、ゆっくり休む。  10月26日(土) 10月26日(土)朝熊山が美しい。タクシーで伊勢神宮神宮会館。荷物を置き、おかげ横丁、おはらい町などを散策。干物屋から店へ、さめのたれ、にぎすなど送る。豚捨のコロッケ、キュウリスティック、赤福など買い食いの昼食。昼、神宮会館に53名集合。河合真如先生もお越し下さり、内宮へ向けて出発。河合先生の説明で常の参拝とは全く違う知識を受ける。約二時間参拝し、猿田彦神社組、おはらい町散策組と分けて自由時間。皆川さん2名、禪次、河合先生と「蕎麦切り才屋」へ。小酌す。この店、私の娘婿が伊勢撮影時に事務所替わりにしていたことが後で解る。贈呈写真が飾ってあり、聞くと懐かしがって下さる。皆と別れて、立ち飲みの「白鷹三宅商店」。唐沢、井蛙さんも合流し、小酌。18時、5句出句会。19時より宴会、あと私の部屋に10人程集まり酒盛り。  10月27日(日) 10月27日(日)さすがに二日酔い。八時半、バス二台にて出発。外宮で河合先生とお会いして案内を受ける。寝地蔵石。そのあと朝熊山金剛證寺、二見興玉神社。「ホテル清海」にて昼食後、河合先生の講演「伊勢神宮と日本文化」をお聞きする。「神宮徴古館」を1時間ほど拝観し、宇治山田駅にて解散する。近鉄特急のサロンカーで打上げの酒盛り。新幹線では眠りこけて東京へ。22時帰宅しそのまま倒れるように寝る。  10月28日(月) 10月28日(月)選句急がねば! 店、「玉藻」の矢野さん。池田のりをさん、「閏句会」7人。毎日新聞今井竜さん3人。SNSアプリ「俳句てふてふ」で「銀漢」とのコラボの提案を受ける。峯尾文世、阪西敦子さん。  10月29日(火) 10月29日(火)「あ・ん・ど・うクリニック」で高血圧の薬貰う。インフルエンザの予防注射。店、「未来図」の本田さん他3人。硯児さんと篆刻家の松尾碩甫さん、水内慶太さんの印の受け渡し。碩甫さん俳句に興味あるとて「銀漢」の入会手続き。  10月30日(水) 10月30日(水)選句追い込み。開店前ギリギリに店。「週刊金曜日」の伊達さん他。清人さん、アルミさん夫婦。  10月31日(木) 10月31日(木)首里城炎上のニュースに目が覚める。4、5回は訪ねている私の好きな場所……。店、閑散。 11月  11月2日(土) 11月2日(土)「大倉句会」8周年記念句会。清人さん、鮪、生牡蠣、つぶ貝など大量に持ち込み。仙台の信一さんから「利久」の牛舌も。参加者の方々も酒その他の持ち込み。松山、洋酔、のりをさんがゲストで。13時半から18時まで。30数名の宴会。  11月3日(日) 11月3日(日)昨日の酒残る……。午後、「春耕同人句会」で中野サンプラザ。50数名。久々、棚山主宰にお目に懸かる。あと「炙谷」にて親睦会。酒は少々とする。というか飲めない。1軒で帰宅して、20時過ぎから寝る。  11月4日(月) 11月4日(月)振替休日。6時起床。久々、10時間寝たか。講演会の資料作り。「俳句αあるふぁ」の料理三種のエッセイとレシピの原稿、俳人協会の全国俳句大会選考会の発言記録の校正、「銀漢賞」「星雲賞」の一次選考を秋葉男さんへ送付。12月号「彗星集」の選句、選評を芙紗さんに送る。新谷房子さんの句集序文の構想……などなど1日シャカリキの執筆。夜、成城仲間の家の夕食会に誘われたが、机から動かず。今日は酒を抜く。  11月5日(火) 11月5日(火)新谷さん句集序文案を武田さんにFAX。手持ちの懸案一掃と思ったら、朝日カルチ ャー千葉大会の応募句600数10句が届く。月末の講演の用意もしないと……。店、広渡敬雄さんの9大仲間四人。あと閑散。20時半、閉める。  11月6日(水) 11月6日(水)朝日カルチャーセンター千葉教室の講演会資料作り。店「きさらぎ句会」あと6人。「宙句会」あと9人。まほさんから信州中川村の酒「今錦」……懐かしい。高部務さん新刊『あの人は今』出版。届けて下さる。  11月7日(木) 11月7日(木)店、近江文代さんと父上の「野火」主宰菅野孝夫さん。五日市さんと鉄鋼新聞社の後藤記者。「十六夜句会」あと9人。何やかや繁忙。  11月8日(金) 11月8日(金)午前中、「銀漢賞」の選考作業。千葉の講演会の資料。店、京都の仮屋賢一さん来京とて、西村麒麟さんの声掛けで四谷龍さん、鴇田智也さん他、若手俳人10数名来店。 11月9日(土) 10時、発行所にて運営委員会。「大戸屋」で牡蠣フライ昼食。13時、麹町会館にて「銀漢本部句会」56人。あと珈琲館にて「銀漢賞」の一次選考会。大和、禪次、眞理子。作品を絞る。あと中華料理店の親睦会に合流。 11月10日(日) 千葉の講演会の資料作り。16時半、鈴木てる緒さん宅。食事会に招かれる。展枝、いづみさん同道。フルコースを堪能。22時半辞す。  11月11日(月) 11月11日(月)今日、朝日カルチャーセンター千葉教室の大会の選句締め切りであることに気付き、選句。FAX送付。店、相沢文子さんと六花ちゃん。麻里伊、中村十朗さん。飯田冬眞、篠崎史子さん。阪西敦子さん。「かさゝぎ俳句勉強会」あと7人。皆川丈弘さんより伊勢のお礼とて東北の銘酒五本到来。 11月12日(火) 超結社「火の会」12人。今日は私の句好調。寺澤一雄、阪西敦子、広渡詩乃、宇士やまと、広渡敬雄、峯尾文世、太田うさぎ、卓田謙一、天野小石、竹内宗一郎、佐怒賀直美、新八さん。発行所、編集会議のあと編集長、馬場龍吉さん他。 111月13日(水) 発行所「梶の葉句会」選句。店、客無し。19時半、閉めて帰宅。家で食事。近隣の店「本日鶏唐揚食べ放題100円」とか「ハイボール100円」とかひどい状態。  11月14日(木) 11月14日(木)店、松山の結社「櫟」の種谷良二さんが江崎紀和子先生の手紙持参。来年10月の年次総会の講師依頼を受ける。発行所「極句会」あと店に16人。新しい人も増えている。ゲストに禪次、直さん。皆川文弘さん。  11月15日(金) 11月15日(金)店「蔦句会」6人。あと「閏句会」7人。明石在住で「青垣」の石井清吾さん来店。今年の「俳壇賞」受賞(発表は来月号か)。そこへ西村麒麟さん来店。今年の「角川賞」と「俳壇賞」作家が偶然、銀漢亭へ来るという! 面白さ。  11月16日(土) 11月16日(土)12時20分、日暮里の本行寺にて「一茶・山頭火俳句大会」。志乃多寿司の弁当戴き、約600句の当日句の選句。大会あと、「又一順」にて加茂住職のお招きで打上げ会。あと水内慶太さんのお誘いで亀戸の「すし屋の弥助」へ。銀漢の仲間を誘って下さり、8人程。こうばこ蟹など、御馳走。あとカラオケスナックでシャンパン、ウイスキー。歌う。やってしまった……。 |

△黄梅

和名の「黄梅(オウバイ)」は、黄色い花が同じ時期に咲くウメに似ていることに由来します。

オウバイはジャスミン(モクセイ科ソケイ属)の仲間で、属名の学名「Jasmine(ジャスミン)」は、ペルシャ語の「Yasmin(ヤースミーン)」を語源とし、「神からの贈り物」という意味があるともいわれます。

←リンクします。

←リンクします。 |

|

|

|

|

|

| コトネアスター | 蠟梅 | 薬王院 | 絵馬 | 破魔矢 | |

|

|

|

|

|

|

| 風花 | ジュリアン | 野芥子 | どんど焼き | 仏の座 | |

|

|||||

| 黄梅 | |||||