HOME 句会案内 バックナンバー

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2014年 1月 2月 3月

![]() 3月号 2014年

3月号 2014年

| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀河集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 新年俳句大会 新年大会スナップ集 伊那男・俳句を読む 銀漢の絵はがき 掲示板 皆川盤水俳句の旅 鳥の歳時記 銀漢日録 今月の写真 |

伊藤伊那男作品主宰の八句 煤逃の奈良 伊藤伊那男

散華とも見え法華寺の返り花 煤逃の遊びせんとて奈良詣 年の瀬といふ佐保川の瀬音かな 幸せのかたちにふくら雀かな 熱燗ややがて間遠に奈良の鐘 枯蔓に余力を残しさねかづら   今月の目次  銀漢俳句会/3月号   銀漢の俳句伊藤伊那男

|

| 三輪山再訪 平成25年の奈良煤逃げ吟行会の2日目は、三輪山登拝を組んだ。2年前にも登拝したが、今回は参加者の大半が三輪山セミナー、纏向学研究セミナーなどに出席して勉強してきたのである。9時前に大神神社拝殿左側の三輪の荒魂を祀る狭井神社に集合した。普通の登山ではなく神への礼拝なので、飲食はもちろん、撮影も無駄口も禁止である。社務所で鈴の付いた襷を受け、僭越ながら私が仲間を前に幣を振ってお祓いを済ませた。三輪の神は素戔鳴尊の系譜にある大物主で、出雲系である。 標高は467メートルで山頂とそこに到る数カ所に磐座がある。登山道は歴史に培われた穏やかな巻道で、道沿いの川なども年末にもかかわらず、2人がかりで落ちた枝や葉などを一つ一つ拾い集めていて清浄極まりない神域だ。信仰の深い人は裸足で登るという。来る前は少しその気になっていたのだが、前日の雨の後の泥濘の中、年と共に寒さに弱くなっている私は、左足に皹もできており断念した。登るにつれて前夜の残雪もあり水溜りは氷が張っているのであるから、付け焼刃の信者にはもともと無理な話である。およそ二時間半ほどで登拝を終えたが、霊気に満ちた神域から力を得た思いであった。狭井神社に戻って境内に湧く名水を戴いたが実に寒露であった。 三輪山を真中に据えて右側の初瀬川と左側の纏向川に挟まれた三角洲が瑞垣郷と呼ばれる神域で、この中に墳墓はない。三輪山から山辺の道を少し進むと桧原神社がある。ここは元伊勢とも呼ばれ、天照大神が伊勢への長い旅に出る最初の遷座の地である。ここの鳥居から大津皇子の眠る二上山が真正面に望見できる。二上山と桧原神社は東西の一直線上に位置しており、春分と秋分の日には朝日と夕日がそれぞれの山に出現する。緻密な計算がなされているのである。ここから里に降りて纏向川を渡ると、この地で最古の前方後円墳のホケノ山古墳がある。後円部に登って見ると天気が急激に悪化してきて、宇陀や吉野の山は雪雲の中にある。「雪が来るぞ、来るぞ」と言いながら卑弥呼の墓とも言われる箸墓に降りて、歴史に詳しい眞理子さんの説明を聞いていると、音を立てて霰が降ってくるという劇的な展開となった。 出雲系と天孫系の相剋、それとは別の系譜と思われる邪馬台国の存在――この地に重なり合う神話と歴史の謎はまだまだ深いままである。 |

| 福島県いわき市の閼伽井嶽常福寺は先生が幼少期から親しんだ山。山上での盆踊には何時間も歩いて行ったという。境内に先生の第一句碑〈閼伽井嶽夜風ゆたかな盆踊〉がある。その除幕式で私は初めて沢木欣一先生にお目に懸った。昭和61年5月であった。この寺の上野頼栄大僧正との縁から高幡不動の川澄祐勝大僧正との親交を深めることとなり、あんじん高幡不動が墓所となった。句に故郷の山への敬虔な祈りと安心の思いが籠る。 (昭和62年『寒靄』所収) |

| 私の子供の頃はセーターといえばほとんど母の手編みのものであった。この句もそうしたセーターであったのだと思う。時と共にほつれが出はじめる。何げなくたぐると毛糸が解けて大きな穴になったりする。その伸びた毛糸に母を思うのである。叱られたこと、慰められたこと------それらが母の声にとなって甦るのだ。決して戻ることのない、切なくいとおしい思い出。セーターを介在させた抒情句。 |

| これはまた何とも楽しい比喩の句である。試合中の選手が出払っているベンチに残された大きな薬缶。これが控えの補欠選手のように見えたという。薬缶の形が人の頭のようにも見えるところから出た発想であろうが、この遊び心には脱帽である。人と薬缶を同列に並べたおかしさ。 |

| 翌朝の湯婆の水の温みを冷めてきた温度としてではなく、逆に冷めた湯婆を自分の体温が温めたのだという逆転の発想の句で、類例を見ない。発見のある句ということだ。 |

| やや言葉足らずの表現だが、ぼろ市の出店に「痛くない耳搔き」が売られていたのであろう。私は泉岳寺の出店で買って〈義士祭耳搔き買うて帰りけり〉という句を作ったことがある。少し高いが丁寧な作りで耳にやさしいのである。そんなところに目が行ったところが面白い。 |

| 『楡家の人々』は北杜夫の長編小説。出自である青山脳病院を舞台にした家族の物語で、テレビドラマにもなった。私はその中の次女であったか、少しブスだけれど力強く生きた桃子が印象深くて、そのこともあって娘に桃子と名付けた。この句東京青山の脳病院跡を吟行したのであろうか。『楡家の人々』の登場人物が次々に脳裡に去来し、しかしたちまちのうちに、冬夕焼のように掻き消えたのであろう。 |

| でんぐり返る――という俗語に近い言葉が生きた句である。深読みかもしれないが、一旦離れた故郷はそんなに簡単には迎えてくれないという暗喩が含まれているように感じた。冬濤の荒さの写生句だけれど、それだけにはとどまらない心象の襞が窺われるのである。 |

| かつては開閉した勝鬨橋であろうか。対岸の都鳥。 |

| ふと気付いた冬桜のはかなさ。春の桜にはない趣き。 |

| 地震のあとか。青蜜柑の存在が生々しい。 |

| 所詮男は観音の掌の上を出られない孫悟空か。 |

| 「閉ぢたる」が上下に掛かる趣き。秩父札所か。 |

| 私にも心当りがある。悲しいが可笑しい現実。 |

| こういう季語の使い方が出るのも現代風景。 |

| 人々の願いはしばらく棚上げにして神は出雲へ。滑稽。 |

| 「明治は遠くなりにけり」に追討ち。「とて」が技。 |

| 将棋の場面。下五の詰まるに、勝負の決着も籠めたか。 |

| 「影絵めく」が眼目。聖夜の厳粛な雰囲気が出た。 |

| 巣鴨の一景か。「列の中」の、中に自分がいる所がいい。 |

| ふと子供の頃を思い出す。竹とんぼも思い出も戻らない。 |

| 日本の原始信仰の磐座。風音さえも祈りの声となる。 |

伊藤伊那男

| 伊香保の吟行会の最高得点句である。吟行句の難しさはその情景を共有していなかった人達にも感動が伝わるかどうかという点にある。この句は蘆花記念館に展示してあった掛軸を詠んだもの。東京世田谷の今の蘆花公園で栽培した野菜の覚書である。中七が字余りでやや佶屈な作りだが、この記念館を詠んだ沢山の句の中で一番実感の深いものであった。トルストイを敬慕してロシアまで訪ね晴耕雨読を実践したその生活や、頑なな性格をも字余りの部分に滲み出ているようである。 |

| 湯婆を珍しい角度から詠んだ句である。納戸からでも取り出してきた湯婆に音がする。昨年の仕舞うときに水切りができていなかったその余り水が鳴ったというのである。恐らく誰もが目を向けていないところを突いた発見である。一年前のその頃のことなども頭を過ったことであろう。 |

| 俳句はそもそも諧謔の文芸である。字口、語呂合せなども重要な技法の一つである。この句、二階へ運ばれる階段の振動で鳴ったお湯の音を「たぽんたぽん」と聞いたのだが、そのオノマトペの中に「た・ん・ぽ」が二度入っているのである。こんな句を見るのも愉快なことである。 |

| 故郷に親や兄弟がいる者なら泣いてしまうような句だ。親族からの電話に凩の音までが聞こえてきたようだという。当然雪を被り始めた山々や霜の降り始めた刈田の様子などもまなうらに浮かんできたことであろう。季語をいろいろと入れ替えてみたが、凩が一番抒情味が深いようだ。 |

| もう戻ってこない懐かしい風景である。紙芝居屋が自転車で廻ってくる頃、いくばくかの硬貨を握りしめて見に行ったものだ。するめの足とかジャムを塗った煎餅などを買った子供だけに見せてくれるのである。木枯に首をすくめた紙芝居屋が物語をはしょって先に進めてしまう。そんな微妙なところをこの子供はしっかり覚えているのだ。 |

| 卵酒というと春耕の大先輩高木良多先生の〈卵酒妻子見守る中に飲む〉を思い出す。温かな家族の様子が活写されている。さて掲出句、卵が貴重品であった時代、いやその思い出を持っている世代にはよく解る句だ。「一滴もこぼさじ」の決意には、今の時代には一抹のおかしさを伴って心に残る。あの時代の価値感を今も抱えているのだ。 |

| 日向ぼこを詠んで類例を知らない。我々の世代ともなれば人生の残り時間を考える。日向ぼこなどをしていればなおさらのことだ。ただこの句の強いところは老後を「残る未来」と捉えた前向きの姿勢である。その未来を充実して過すために「充電」をするという。そう簡単にはへたばりませんよ!心に刻んでおきたい句だ。 |

| 史記の故事を引用して技のある句だ。民にまで見捨てられ孤立してしまうことを言うのだが、天守閣の四面の扉に募る木枯をこの四字熟語に託したのである。どの扉を開いても木枯ばかり。実に巧みな構成である。 |

| 文人好みの風韻とでもいおうか、格調の高い句である。屏風を畳むと、その向こうに海が見える。同じ方向の場面なのだが、屏風が存在する時と、存在しない時と二つの風景を一句の中に詠み止めている。とてつもない距離の相違が十七音に収まったのである。この作者の転機の句になるか? |

| 夕暮の下町の風景が彷彿とする。昔は今よりも頻繁に回覧板が回ったように思う。たいがい子供が行かされたものだ。夕方の母親は忙しいのである。わずかな行き来の間にぱたりと日が暮れる。「釣瓶落し」の斡旋がいい。 |

その他印象深かった句を次に

![]()

![]()

| 一昔前の日本家屋の寒かったこと。どこからか隙間風が来て、炬燵に入っても背中が寒かったことを思い出す。今の住宅では「目貼」「隙間貼る」「北窓塞ぐ」などは死語になりつつあるようだ。さてこの句、海の近くの家の目貼をすると、それまで牙を剝いていた波音が遠吠えのように聞こえてきたという。紙一枚の目貼により微妙な音の変化をよく捉えた句である。日本海あたりの荒寥たる風景が彷彿する。「遠吠え」と比喩したところが手柄。 |

| 在原業平の〈名にし負はばいざ言問はむ都鳥わが思ふ人はありやなしやと〉の本歌取りの句である。「言問へば」「都鳥」と十音を歌から取ったので、中七だけが作者の言葉という不思議な句である。普通なら失敗するところだがその中七の「翼で答ふ」が出色である。鳴声でなく翼であるところに文芸上の発見がある。同時出句の〈四温晴れ三河の山の低きこと〉も地名が効いている佳句。 |

| 湯たんぽの温みは特別である。電気製品などでは味わえない何かがあるようだ。作者は幼少時の母の懐を思い出したのであろう。母の盲目的な愛の温かみである。同時出句の秩父の嘱目〈梵鐘は民の雄叫び山眠る〉もいい。 |

| 俳句は一音が大切。この句「冬帽を」ではなく「冬帽も」とある。この場合「も」によって冬帽以外にも様々なものがあることが解り、読み手側の想像もふくらむのである。親族への土産もあろうし、墓参の道具などもあるのだろう。「冬帽も」としたことで句柄も豊かになり、ただの季感だけでなく作者の心情のようなものも伝わるのである。 |

| 金沢では「弁当忘れても傘忘れるな」という俚言があると聞いたことがある。年中、気候が急変する町のようである。折しも「鰤起し」という冬の雷が鳴り響く頃、土地の言葉を使って面白い句となった。同時出句の〈清張のラストページに波の花〉は東尋坊あたりの情景からの発想か、ユニークな句に仕立て上った。 |

| 「リハビリにて」との前書がある。「山の力欲し」に万感の思いが籠っているようだ。古来山は信仰の対象で、山そのものが御神体であった。木枯くらいには動じない力を山の神に祈る。意識の有無は別として脈々と繫がる古代からの日本人のDNAである。私ごとだが、ほとんどのものを捨てて引越すのだが、木曾駒ケ岳の宝剣岳の絵画だけは手離さず、新居に持ち込むこととした。力を貰うつもりだ。 |

| 人間と動物の違いは火を使うことだという。煖炉や焚火の前にいると、その炎の形の変化は見飽きることがない。様々な思い出が湧き上り、冷静に自分を見詰め直し、また智恵を与えてくれることもある。作者はその炎を見て「こころざし」を無言のうちに再確認したのであろう。こころざしを育てる炎はひときわ大きく・・。 |

| 日常生活の風景から紡ぎ出した詩だ。こういうことが俳句の味わいである。乗合バスのとある停留所から乗った客が後部座席へ向うのだが、ふと何か甘い匂いがある。「鯛焼だな」と気付く。ただそれだけでバスは走り続けるのだが、その市井の断片がこの句のよさだ。 |

| 誰かにプレゼントしようと手袋を編み始めたのであろう。少し編んではみたもののなかなか進まない。はたして受け取って貰えるだろうか、などという思いも躊躇の原因であるかもしれない。結局編みかけの手袋は毛糸玉と繫がったまま部屋の隅に転がっているのである。女学生時代の回想であろうか・・。 |

| 第一部②新年俳句大会 今年の新年俳句大会は、大野田好記さんを始めとする事業部の皆さまのご尽力により、700句近くの投句があり、主宰選並びに15人の選者による選句がありました。以下に主宰選及び選者の特選句、高得点句の紹介をします。 【伊藤伊那男特選】 天 添寝して子を竜宮へ読始 杉阪 大和

地 十二神将みなふんばつて冬に立つ 大溝 妙子 人 神の田に立ちて藁塚気を抜けず 笠原 祐子 【伊藤伊那男選】 紅の百花に満ちて春着の子 堀内 清瀬

人の世のほんのひとこま日向ぼこ 笠原 祐子 勁風を甲州凧ののりこなす 森濱 直之 はやぶさを戻す指笛山の晴 萩原 空木 どんど焼飛驒もろもろの闇焦が 朽木 直 風邪の子の額に額置く母の息 屋内 松山 白朮火のふつと逸れたる路地の闇 谷口いづみ 木から木と初を競ひて鳴く雀 堀江 美州 新らしき扉のごとき初暦 伊藤 政三 女正月射的で落す招き猫 杉本アツ子 門礼のまづ犬どうし吠えあへり 堀切 克洋 冬滝の返る谺もなかりけり 杉阪 大和 満たすもの捨つるものあり年用意 中野 智子 萬両の明かりたしかに通し土間 谷口いづみ 病との折り合ひも良く去年今年 島谷 高水 手箒といふ文机の初掃除 堀切 克洋 幕あひのささめきにある淑気かな 谷口いづみ 深吉野の当主ひとりの藁盒子 朽木 直 松羽目の松の青さの淑気かな 山元 正規 松手入終へて山盧の年用意 武田 禪次 去年の波今年の波を生ましむる 瀬戸 紀恵 夜祭へ打つて出んとて背に懐炉 屋内 松山 ひと振りで雀散らして鍬始 中村 紘子 谺して谷戸の高みを初鴉 唐沢 静男 竹打てば竹に声あり斧始 松代 展枝 色の玉吐き福引のまた回る 宮内 孝子 丹田に帯の結び目初稽古 多田 美記 雪吊の影の正しき男松 吉沢美佐枝 【選者特選句】 飯田眞理子選 初すずめ天よりこぼれ天へ消ゆ 武田 禪次

池田 華風選 歩を合せ妻へ寄り添ふ初詣 藤 井綋一

大山かげもと選 湯たんぽや夢にゆたけき波の音 伊藤 庄平

唐沢静男選 父母に隣る心地や日向ぼこ 屋内 松山

權守勝一選 暮れてなほ釘を打つ音十二月 中村 宗男

佐々木節子選 福藁の端は重ねてありにけり 坂口 晴子

柴山つぐ子選 滋養てふ母の呪文や寒卵 屋内 松山

杉阪大和選 餅花を咲かせ大梁明るうす 谷口 いづみ

武田花果選 新らしき扉のごとき初暦 伊藤 政三

武田禪次選 子の背の思はぬ広さ毛糸継ぐ 中野 智子

萩原空木選 写楽絵をそつと十枚おらが春 保谷 政孝

久重凜子選 新らしき扉のごとき初暦 伊藤 政三

松川洋酔 寝しづもる子にも綿虫にも命 堀切 克洋

三代川次郎選 まだ駆くる脚の構へに猪吊らる 谷岡 健彦

屋内松山選 初市の出世魚より糶りはじむ 堀内 清瀬

七点句 幕あひのささめきにある淑気かな 谷口いづみ

五点句 添寝して子を竜宮へ読始 杉阪 大和

新らしき扉のごとき初暦 伊藤 政三 四点句 きりきりと空しなはせて梯子乗 武田 花果

まだ駆くる脚の構へに猪吊らる 谷岡 健彦 初市の出世魚より糶りはじむ 堀内 清瀬 ひと振りで雀散らして鍬始 中村 紘子 炉話や成らぬ大志を焚きしろに 伊藤 庄平 【第2部】新年大会(於:湯島天満宮) 第二部の新年会は、湯島天満宮に場所を移し、恒例となった銀漢俳句会の隆昌と会員の健勝を祈念するお祓いを受けました。新年会は、ど派手な衣装の川島秋葉男(司会)さんが「お・も・て・な・し!はこの札束でどうでしょう?!」と主宰に問いかけ、主宰は札束を吟味し裏側が白紙であることを確認し「秋葉男さんこれは駄目!お・も・て・だ・け?じゃないの!」といういつもの掛け合いで始まり、場内は一気に新年会モードへ。乾杯の音頭は屋内松山さん。「着物姿の美しい女性とこの時間を過ごせるのは幸せ」と高らかに杯を上げました。そして待ちに待った新年俳句大会の主宰と選者特選句、高得点句の賞品の授与式です。以下はレポーターにお願いします。 ① 「銀漢賞」受賞者インタビュー 武井まゆみ記 受賞の皆様おめでとうございます。皆様には、①受賞を知った時のこと、②受賞作品の中から一句の御紹介、③ふるさとについて、の三つについてお伺いしたいと思います。 先ずは、第3回銀漢賞を受賞された唐沢静男さんです。唐澤さんは第1回銀漢賞准賞、第2回銀漢賞佳作と3年連続受賞です。 ――知らせを受けたのはクリスマスの日です。前回は知らせがだいぶ早かったので、今回はもう駄目かなと思っていました。だからとても感激しました。 ――〈火祭や富士の山小屋合ひ点す〉という句です。吉田の火祭は富士山登拝啓の山仕舞の祭で日本三奇祭の一つです。8月26日、富士吉田の沿道の高さ3メートルの大松明に次々に点火されると、同時に登山道に沿うように青白い火が点線となってうっすらと浮かび上がりました。それは山小屋で焚かれる松明でもあり、登山者の持つ松明の火でもありました。富士山の上と下とで火が呼応しあっているかのようでとても感激でした。その日は夕方になって一気に空が晴れ渡り、夜でも全景をみることができたのです。 ――自分のふるさとは伊那谷です。ふるさとは母のようなもの、自分が「よって立つところ」です。 続いて、鈴木てる緒さん、第1回に続き、今回は「小鳥来る」で2度目の佳作受賞です。 ――知らせはクリスマスイブの日に届きました。思いがけず嬉しい嬉しいクリスマスプレゼントとなりました。 ――一句を挙げれば〈実生の木児の丈ほどに小鳥来る〉です。鳥が落して行ったのでしょうか、ある植木鉢からふた葉がでてきたので、二年ほど前に別の鉢に移し替えたところ、木に成長してどんどん大きくなり、今では子供の丈ほどになりました。とても愛おしく育てています。娘の成長を見守るような思いです。 ――ふるさとは熊本です。遠くに見える阿蘇山より噴煙が立ち上っている光景がいつも胸の中にあります。 次に、「雲州紀行」で佳作を受賞された大溝妙子さんです。 ――クリスマスに郵便受に封書が届いていました。いつもならエレベーターの中で封を破ってしまうのですが、どこか違う雰囲気があり、部屋できちんと鋏を入れて開けました。吃驚でした。 ――〈薫風を入れ神宮の大袂〉という句です。出雲を旅しました。出雲大社では折しも本殿遷座奉幣祭を見ることができました。その場面では出来なかったのですが、家に戻り、その時の光景や爽やかな風を思い出したときに自然にすっと生まれた句でした。 ――ふるさとは横須賀です。昨年末、銀漢俳句会でも吟行に行きましたが、改めて横須賀を見直す機会を得ることができ、これからもじっくりと詠んでみようという思いを強くしています。 次は「采女(うねめ)祭」で同じく佳作を受賞された谷岡健彦さんです。谷岡さんは第1回銀漢新人賞佳作の受賞者です。 ――知らせは封書で届きました。金星句会で御指導頂いている大和さんの字でした。星がたくさんある切手が貼られており、銀漢のようでした。細かいところまでへのお心使いを感じました。 ――〈八千草をおのおの髪に稚児の列〉という句です。采女祭は中秋の名月に奈良・猿沢の池に身投げしたと伝わる采女の霊を慰めるお祭です。慣れない衣装に身を包んで歩いていく稚児行列を見ました。髪に挿されていた秋草の飾りに趣を感じました。 ――ふるさとは南河内です。俳句を始めたことで、楠正成等河内にゆかりのある歴史上の人物に親しみを覚えるようになり、また地元をあらためて良いところだと思うようになりました。 最後に、「尾道」で新人賞を受賞された清水佳壽美さんです。 ――「謹啓」と書かれた封書を頂きました。今でも冷蔵庫に貼らせて頂いております。また年明けには大和さんより「受賞おめでとう」の年賀状を頂き、一層うれしかったです。 ――一句をあげれば〈散る花は海風の中帰り舟〉と言う句です。ふるさとは鞆の浦(広島県)の近くなのですが、高校生になり尾道の学校に通うようになりました。山の上には千光寺があり、裏手に廻ると高校がありました。御寺から眼下には湾が一望できました。毎日、船で通学しており、そのことがベースにあって出来た句です。 ――ずいぶん田舎でいやだなあと思っていましたが、それが今、俳句を始めてから、とてもゆたかであることを実感しています。 ② 新同人インタビュー 今年の新同人のうち新年会に出席された方々にお話を伺いました。 神奈川の鏡山千恵子さんからは、銀漢に入るまでは人事句を作ることが多かったが、主宰の写生に徹した俳句に接し勉強したい思ったのが銀漢入会の動機で、これからも句会の仲間とともに精進したい、と意気込みをお話しいただきました。 和歌山の笠原祐子さんは句歴の比較的長いベテランですが、以前入会していた結社の丁度解散の時に、主宰の句に接し感銘を受け入会されたとのことです。関西にまだ出来たばかりの春星句会の仲間も意欲的な人ばかりで、この会を一緒に充実させていきたいとの意気込みを聞かせていただきました。 愛知の中村紘子さんは謙虚に「なんとかやってこれたのでこれからも楽しくやっていきたいと思います。出身の信濃(主宰と同じ伊那谷出身)の句も作っていきたい」と意欲的にお話いただきました。記者という多忙な職業の傍ら句会運営にも熱心に取り組んでおられます。 東京の保谷政孝さんは「最近になって、家内から、あなたの句もましになったと言われています」と満面の笑顔でお話されました。これからも精進し、死ぬまで頑張りたいとの意気込みもお話されました。 埼玉の本庄康代さんからは、普段の話しぶりとは違い? 謙虚に、「今までと変わらず俳句を楽しんで行きたい」とお話いただききました。 埼玉の森濱直之さんからは「今、俳句の土台造りを卒業したという思いで、今年からは更に飛躍の年にしたいと思います。立派な先輩方が多いので見習いながら勉強して行きたい」と強い意欲をお話いただきました。これからの銀漢を荷う若手の有望株の一人としてとても期待できそうです。 愛知の山口輝久さんからは、名古屋句会もメンバーも増えたこともあり、句会内容も充実してきたので、更に切磋琢磨していきたいという意気込みを聞かせていただききました。ただ個人的には、いまやや踊り場に差し掛かっているので課題を克服していきたいとのお話をいただきました。 群馬の山田礁さん、山田鯉公さんのお二人には、失礼ながらインタビューする迄はご夫妻とは存じませんでした。お二人で、ゴルフに続き俳句という同じ趣味を楽しんでおり、これからも二人三脚で、というなんとも羨ましいお話で、本当にお幸せそうな笑顔でした。 渡辺花穂さんはいつも几帳面で意欲的な方ですが、期待に違わず「命をつむぐ俳句をこれからも作っていけるように頑張りたい」とお話をいただきました。 (柊原洋征記) *** *** *** *** *** また当日はご都合で参加されなかった影山風子さまより、新同人にあたっての素敵なメッセージを頂いておりました。

③ 初参加の方々へのインタビュー 今井麦 記 ――まずは志村昌也さん、俳句を始めたきっかけや年次総会の感想など教えていただけますか。 仕事でも付き合いのあった清人さんに誘っていただいたのがきっかけで俳句を始めて、そろそろ2年近くです。俳句を通じて多くの人と知り合い、こうして楽しく話をしながら飲めるのは、素晴らしい事ですね。 ――次に、奥田素子さん、今日の参加者の中では若手とお見受けしますが。 私は元々銀漢亭の一般客(笑)と言う立場で、7~8年前くらいから時々立ち寄らせていただいていました。そうこうするうちに周りのみなさんから俳句を始めてはどうかとお誘いいただいて、とうとう始めたという感じです。 ――銀漢亭のネオンに誘われて俳句の世界に飛び込む方もいらっしゃるという訳ですね。もう一人若手の方、梶山かおりさん。 私が俳句を始めたきっかけは、みなさん同じかもしれませんが、俳句をやっていらした山田さんに「とにかく来てみて」という感じで誘われて、最初は何となく始めました。まだまだこれからと思いますが、皆さんどうぞよろしくお願いします。 ――今日は和装の方も大勢いらっしゃっています。着物の大変お似合いな中川冬紫子さん、俳句についてお話を聞かせてください。 俳句自体はもう20年以上やっていて、銀漢に参加させていただいてからは1年ほどです。俳句をやっていて良いのは、物事や自然をよく見てそれに感動する機会が持てるという点でしょうか。 ――感動が俳句につながるという事ですね。では中村宗男さん。 私は割合最近、元上司に誘われて俳句を始めました。元々写真や映像が好きだったのですが、物事を写真や映像ではなく言葉で表現する事に興味を持って、俳句に取り組んでいます。 ――土井弘道さん、句歴は長いとお見受けいたしますが、句作のヒント、俳句の良さや、銀漢の新年大会についてお話を聞かせてくださいますか。 俳句を通じて自然や人間を観察することをお勧めします。そして俳句の良いところは楽しいところです。人生は楽しまないといけません。銀漢の新年大会は、本当に楽しいですね。こんな大会は、日本中でここしかないのではないかと思います。 ――他にも初参加の方が多数いらっしゃいましたが、紙面の都合で以上とさせていただきます。ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。 |

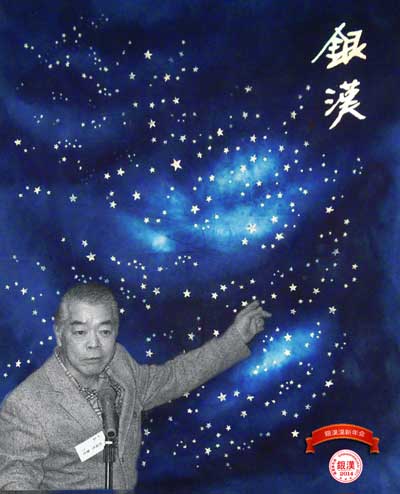

| △田中敬子同人作品。藍染の旗は染色の先生。 田中敬子同人作で右上の〝銀漢〟の文字は銀箔で仕上げられたものです。宇宙空間の中の銀漢をイメージし、五百もの星が陰影の中に染め抜かれており、現在三百名ほどの会員の星々が五百になる願いが込められています。これから、この旗に皆さんで魂を吹き込んで欲しい」と述べられました。 |

| 回想――『銀漢』の時代⑯ 伊藤伊那男 昨秋、井上井月俳句大会で伊那市を訪ねたあと、皆と別れて私の生まれ育った駒ケ根市に一泊してきた。生家は兄嫁の親戚に譲渡したので、私の帰る家はない。敷地の中に開業医であった父の診療所と住居があったが、診療所は取り壊して駐車場になっている。18歳まで育ったこの家の敷地を少し踏んで思い出を探ってきた。 そのあと通学した小中学校を訪ねてみた。鼠川という川を挟んで右側が小学校、左側が中学校である。私は昭和24年生れなので団塊の世代である。同窓会報を見ると私の学年は十組、同学年生は484名である。ざっと計算してみると小中学校計4.000人近くの生徒がこの敷地にいたことになる。川の横に給食室があり、ここから給食を配給したのだが、とてつもない量を作っていたのである。脱脂粉乳の入った大きな円筒形の段ボールが並んでいたことを思い出す。 給食室の下に中庭がある。あまりの生徒の多さに、入学式や卒業式のとき、体育館には収容できないので、大きな集まりはこの中庭が使われた。傾斜地を利用した庭で、前方が20段位の石段を上る高台になっているので、そこが雛段になる。二歳上の兄が卒業式の折、そこで答辞を読み、その1年後、私が在校生を代表して送辞を読んだことがあり、母が随分喜んでいたことを思い出す。 まだプールのできる前、前述の鼠川を堰き止めて泳いだ。木曾山脈を水源とする水は冷たく、すぐに唇が紫色になったものだ。学校の隅に縁を土盛りした小さな校庭があり、冬は水を張ってスケートリンクになった。靴スケートというものは高価なので、この地方ではほとんど普及しておらず、下駄の下に包丁のような刃をつけた下駄スケートが用いられた。真田紐で鼻緒に絡めて足を固定した。もちろん靴下ではなく足袋である。 そんなことをとりとめもなく思いだしながら校庭を歩いた。木曾駒ケ岳を真正面に見る一段高いところに、たしか文部大臣をしていた天野貞祐氏の碑が建っている。私が中学1年生の頃、その除幕式があった。碑には「正しく働いて正しく生きる」と刻んである。声を出して読んでみた。卒業後50年近くになろうとしているのだ。さて「正しく働いて正しく生きる」――複雑な感慨である。声に出してはみたものの、語尾は曖昧になっていた。 平成九年 大仏に蒲団のごとき鏡餅

裏白の飾ればすぐに乾びけり 初山を踏むや杉の葉匂ひ立つ 旧正や爆竹に獅子躍り出る 風音の佳き寒林となりにけり 早梅やはなだ色なる谷戸の空 縺れたる糸そのままに針供養 住職の声つつ抜けに谷戸の梅 落柿舎の前の田圃の花なづな 雨だれを聴く田楽の焼けるまで 紙雛の女雛は帯を胸高に みちのくの蒲団の厚き寝釈迦かな 鶯笛吹きて箱根の関所越ゆ 苗木市売れ残るもの芽吹きけり 鶏小屋を覗いてゐたる卒業子 兜屋根よりさかしまに雀の子 安曇野に雲雀落ちたる日暮かな 善光寺土産の七味余花の雨 藤の花揺れてだんだん眠くなる 遅桜煤けはじめし寺障子 |

!

!

| 盤水俳句の旅・その二 皆川盤水先生は第一句集『積荷』(昭和39年4月1日「風発行所」発刊)の後記の中で「(前略)昭和21年に仏印から引き揚げてきて以来、戦後の無秩序と混乱の中に、俳句の上に何かを求めたいと願いつづけてきた。(中略)この句集の一句、一句は慌ただしい時間の中に作った心の所産、即ち〈生活の翳〉の人生記録であると思うと、更に、私は職業に、俳句に努力しつつ人間個としての豊かさをましてゆかねばならないと念願している。(後略)」と、述べておられます。今回は沢木欣一先生が書かれた「序」によって、初期盤水俳句並びに盤水俳句の本質を理解するための勉強をしておきたいと思います。 「序」 皆川盤水氏と親しくなったのはそう古いことではない。私が東京に出て来てからであるから、七年くらい前である。しかし今では学生時代から知り合っていたような感じがするから不思議である。見分の狭い私は、盤水氏に教えられることが多い。実生活の上での苦労人である盤水氏は、単刀直入に私の蒙を啓いてくれる。 「風」の同人のなかで、盤水氏ほど多忙な人は恐らくないであろう。運送会社の経営ということについて私は知識はないが、多くの人を動かし、物量を移動させるのであるから、その気苦労は大変なものであろう。統率力がなければ人は動かないであろうし、時間を追う仕事であるから一刻も油断出来ない。柔軟な融通性と、実直さ律気さとを兼ねそなえていなければものにならないと思われる。運送の外に、氏はいろいろと幅広く事業に参加、席の暖まる暇もない活動ぶりである。最近はゴルフ場設立に奔走されているらしい。特別に忙しい氏であるが、この人から私は忙しくて困るからという言葉を聞いたことがない。句会が終ってから遅くまで一杯やることがあるが、彼は莞爾として「明日は四時半に家を出なければならない」とさりげなく洩らすから、こちらは驚かざるを得ない。毎日四時半起きばかりでもなかろうが、ともかくフル運転していないと気のすまない人である。 こういう人はいったい何時、何処で俳句を作るのであろうかと、実のところ私は彼に尋ねたことがある。彼曰く、「電車の中で眠りながらでも作りますよ。」盤水氏はほんとうに俳句を作ることが楽しくてたまらないらしい。俳句の専門家のような顔をしていて、私など恥ずかしい思いになることがある。暇なときに句を作るのではなく、忙しいから句を作るとも言えよう。私などもかなり忙しく、算術的には句を作る時間がなかなかないのであるが、盤水氏の前では緊張せざるを得ない。 ひたすらに実生活と取り組んで寧日のない盤水氏が今度長年の句業をまとめて一冊の句集を編まれることになったのは、まことにめでたく嬉しいことである。一口で言えば、こゝに集められた一粒一粒は氏の生活からの一滴一滴のようなものである。 極めて健康な、向日性の強い生きる喜びの素朴にこもった盤水俳句に私は羨望を感じることがある。今度まとめて作品に目を通し、何と明るく健やかな俳句であることかと思った。日本の庶民の健康なエネルギーが、身近なところに発見されて嬉しかったのである。 |

| 大らかな句である。近代人の末梢的な、いらいらした神経などは何処にも見当たらない。また現代の生活のいやらしい垢などは少しも留めていない。湯気の挙がる黒土から掘り出された、万葉人的な明るさである。これは明朗純真な氏の性格を反映するものであろうが、生活への積極的な意欲、意志の強い努力が産み出した明るさに外ならない。俳句で本音が吐けるということは、余程の修練を経なければ不可能であるが、初めから易々と、ぬけぬけとこれの出来る人がいる。盤水氏などはその部類の人である。実業家の仮面の下にやわらかい詩人の肌を大事に秘めていると言える。決して器用な才人の俳句ではない。むしろ無器用であるが、言いたい本音はスーッと作品に滲み出るから妙である。原始人のように何を見ても、感動が新鮮な人である。農婦の乳房に感心し、枇杷の実に驚きの目を開き、平泉の昼の蚊の大きさに驚き、犬となって春の崖を跳び、ゆで栗に素朴な声を挙げる。これに何の衒いもない。 盤水氏は昭和三十三年より「風」同人に加わったわけだが、句集を編むに当ってそれ以前の句は全部捨てたいという気持を洩らされた。私はそれに反対をした。「風」に参加してから氏の俳句は自分の生活を正面から詠い、その環境に逞しく目が注がれるようになり、作句も真剣味が増したかの如く、私は我田引水的に考えているが、確かにそうであろうが、新しいものが必ずしも期待通りの成果を収めているとは簡単に言えない。私はどうしても「風」参加以後をひいき目に見るが、もっと巨視的に第一部と第二部を比較して、冷静に批判してくださる人があれば、ありがたいのである。 |

| これらは初期の句であるが、皆捨てがたい。詩のなつかしい母郷の匂いが新鮮である。格が正しく、俳句の壺を充分飲み込んだ詠み方である。 第二部から愛誦の句を抜けば、 |

| 皆川氏は身体は余り丈夫でないようだ。昨年も癌の疑いで東京の同人をはらはらさせた。充分加餐され、一層本格的に作句に精進されるよう祈る次第である。 2月7日 沢 木 欣 一 著書について 皆川盤水先生は、生涯を通じて多くの書物を著し編纂に携わっておられました。俳句は遺句集を入れて12の句集があります。また随筆は世間から高い評価を受けており、特に旅の文章は、時空を超えた抒情のゆたかさが漂っており、読者の心をおおらかに包んでくれるような名文です。是非一度手にとって味わって頂きたいと思います。 【句集】 第一句集 『積荷』 昭和39年4月発行 「風」発行所 第二句集 『銀山』 昭和50年4月発行 白凰社 第三句集 『板谷』 昭和56年2月発行 東京美術 第四句集 『山晴』 昭和59年1月発行 白凰社 第五句集 『定本 板谷峠』 平成2年5月発行 白凰社 第六句集 『寒靄』 平成5年6月発行 白凰社 第七句集 『随処』 平成6年12月発行 角川書店 第八句集 『暁紅』 平成8年5月発行 角川書店 第九句集 『高幡』 平成11年1月発行 角川書店 第九句集 『山海抄』 平成16年8月発行 花神社 第十句集 『花遊集』 平成19年5月発行 角川書店 第十一句集(遺句集)『凌雲』 平成23年10月発行 角川マガジンズ 【随筆類】 『むかしの俳句』 昭和53年11月発行 東京新聞ショッパー社 自註現代俳句シリーズ『皆川盤水集』 昭和56年6月発行 俳人協会 『俳壇人物往来』 昭和57年4月発行 白凰社 『山野憧憬』 昭和61年5月発行 白凰社 『続・俳壇人物往来』 平成4年4月発行 白凰社 『すぐ役に立つ俳句入門辞典』 平成5年9月発行 東京新聞出版局 『俳句の魅力』 平成7年11月発行 東京新聞出版局 『俳句創作百科 旅』 平成8年5月発行 飯塚書店 『わかりやすい添削と秀句鑑賞俳句の上達法』 平成11年4月発行 東京新聞 出版局 花神社現代俳句『皆川盤水』 平成11年8月発行 花神社 『芭蕉と茂吉の山河』 平成12年8月発行 東京新聞出版局 自註現代俳句シリーズ『続 皆川盤水集』 平成13年9月発行 俳人協会 『わかりやすい現代の名句鑑賞』 平成13年10月発行 東京新聞出版局 現代俳人『奥の細道を詠む』 平成21年5月発行 駒草書房 |

12月 12月24日(火) 12月24日(火)高幡不動の川澄祐勝御貫主より「銀漢」へ激励の基金戴く。何とも過激である。客の高部さんより玄界灘の鰤一本到来。クリスマスイブの居酒屋は駄目、22時前閉める。奈良、吉村征子さんより今年も手作りのひろうす到来。これは絶品!  12月25日(水) 12月25日(水)大西酔馬さんの勉強会の仲間だったという『信長の棺』などの作家・加藤廣氏、玉乃光酒蔵社長の宇治田宏氏ほか6人の忘年会。加藤氏、千利休の死因に確信を得たので来年執筆と。楽しみ。 12月26日(木) 発行所、新年号発送作業。2月号の原稿二本ほど残して渡す。店、本年最終日。「天為」編集部、発行所句会あと、ジャカルタ赴任中の西村我尼吾、日原傳日原伝さんなど7名。 12月27日(金) 朝の新幹線にて奈良。13時、東大寺転害門に集合20数名。般若寺〜佐保路散策。不退寺、法華寺など。雨まじりの寒風の中。夕方、近鉄奈良駅近くの「一条」にて句会と宴会。「雲の峰」の朝妻力主宰、渡辺政子さん駆けつけてくれる。席題で三句、二句と。  12月28日(土) 12月28日(土)7時30分、ホテルフジタを出てJRにて三輪。九時、狭井神社にてお祓いのあと、三輪山登拝へ。子規の家系を継ぐ正岡明さん参加。「ホトトギス」の敦子、美紀さん、「雲の峰」の藤田壽穂さんも。三時間ほどの登拝あと、桧原神社、ホケノ山古墳。箸墓にて清水佳壽美、笠原祐子さんの関西勢と待ち合わせ。末永理恵子さんは初日から。箸墓を見ているうちにたちまちに霰が。〈霙るるやいよよ濃くなる大和説〉奈良に戻り、「蔵」にて句会と宴会。茨木和生先生よりまた鮒鮓の極上品をいただき皆で楽しむ。五句、三句、二句。途中、中島凌雲・優夫妻、大阪より駆けつける。「蔵」のご夫婦お元気。 12月29日(日) 8時30分発、元興寺に寄り、春日大社に参拝。21人。そこで何と!角川の石井隆司氏(元俳句研究編集長)が女性と2人連れでいるのに遭遇……。娘さんであった。東大寺二月堂から奈良を俯瞰して「一条」へ。昼食あと五句出し句会。以上をもって「煤逃吟行会」おひらき。京都へ出て、大谷祖廟(妻の分骨先)。その奥の妻の実家の墓参り。野村證券京都支店時代の友人W女と酒盛り。松葉蟹、ぐじ、なまこ、おこぜ唐揚、よこわ平目の刺身、かき雑炊……。21時過ぎの新幹線に乗る。品川まで熟睡。 12月30日(月) 「銀漢賞」の選評。彗星集など。2月号残りの原稿を書き上げる。酒休む。  12月31日(火) 12月31日(火)宮澤が迎えに来てくれて、仏壇と共に成城へ。引っ越しの一歩として今日が日が良いというので、一番大事なものを運ぶ日。明るい内から納めの酒宴。からすみ、鰤の昆布締め、ひろうす、伊勢「若柳」の牛肉焼く。紅白歌合戦見る。宮澤は浅草寺から声がかかり、堂内の撮影に。杏一家はインフルエンザで足止め。成城泊。 1月  1月1日(水) 1月1日(水)ドンペリで新年の乾杯。伊勢「せき谷」のおせち料理三段重。充実。愛媛の睨み鯛、数の子、ひろうす、からすみ、雑煮。ひと眠りして喜多見の氷川神社へ初詣。夕方、愛媛のてっさ、ふぐ鍋、雑炊など。成城泊。 1月2日(木) 白味噌雑煮。酒少々。桃子一家は甲府の両親に年賀に。明日からグアム島と。帰宅して年賀状の返信で夕方まで。  1月5日(日) 1月5日(日)買い出し。店の掃除と仕込みで夕方まで。 1月6日(月) 庭師・河野さん朝から入り、庭の木をばさばさ切る。ウッドデッキにする為。いよいよ引っ越しを急き立てられる雰囲気。仕事始め。「かさ〻ぎ俳句勉強会」14人。郷里の先輩・今井さん、蝗、ざざ虫、蜂の子、さなぎの佃煮を持って来店。私はさなぎは駄目。  1月7日(火) 1月7日(火)昼間、皆川文弘さん、いわきのスパリゾートハワイアンズの酒井さんと。当方、谷岡、武田で「いわき本部吟行会」についての打ち合わせ。「週刊金曜日」スタッフの他店は閑散。風邪気味。 1月8日(水) 午後、「梶の葉句会」選句に。夜、「きさらぎ句会」あと七名来店。遅い時間に仏留学中の堀切克洋君一時帰国で来て、清人、文子さんなどと角の中華店。 1月9日(木) 「堀切克洋君一時帰国句会」何と、34人が集まる。「一・時・国」の題。これに「十六夜句会」あとの8人が合流。賑やか!山形の庄山子さんから、金瓢簞の金箔入りの酒到来。開封。  1月11日(土) 1月11日(土)10時、運営委員会。13時より「銀漢本部句会」59人出席。清記用紙42枚廻り、選評の時間ほとんど取れず。17時「旨い屋」にて懇親会。何とか風邪から回復。 1月12日(日) 平成俳壇午前中に仕上げ。2日遅れながら発送。午後、杏一家来て、家の片付け。杏さん物凄い勢いで片付け、といってもおおかた廃棄処分。自分では愛着があってとても捨てられないものも容赦なく……ああ。夜、久我山の焼き肉店へ。杏一家泊まる。  1月13日(月) 1月13日(月)朝から片付けスタート。私は「銀漢」3月号の校正。夕方、武田編集長が取りに来てくれる。家の中は大変な状態。桃子一家がグアムから帰国と。 1月14日(火) 「火の会」(大和、詩乃、敬雄、謙一、文世、うさぎ、敦子、小石、直美、冬馬)。「俳人協会新年賀詞交換会」あとのしなだしん、北大路翼氏など。麒麟さん、句集作ったと持参。「週刊金曜日」の面々。谷口いづみさん、「俳壇賞」の予選通過作品30編に残った。 1月19日(日) 成城。妻の8年目の忌日(21日だが)に合わせた偲ぶ会。姉、兄夫婦、義妹一家にも来てもらい大人10人、子供6人。愛媛のてっさ、ふぐ鍋、からすみ。兄持参のくんせい類など。  1月20日(月) 1月20日(月)大寒。店、「演劇人句会」8人。「春燈」久米さん4人。毎日新聞・鈴木琢磨記者来て細川元首相の話。滋賀の酒の話。鮒鮓の話など。  1月21日(火) 1月21日(火)妻の忌日。8月末の伊那での「信州伊那井月俳句大会」の講師を石寒太先生に依頼・応諾受け、北村監督に連絡。「新年俳句大会」用色紙一、短冊八枚など用意。当日の年頭の辞の文案。事業部「新年俳句大会」の諸道具発送など。島谷操さんの手配見事。「銀漢萩句会」の田中敬子さんが専門の藍染めで銀漢の旗を作って、寄贈して下さる。数百の星を散りばめ、銀漢の文字は銀箔。有り難し!  1月22日(水) 1月22日(水)直、政三、まほさん「新年俳句大会」の写真班打ち合わせ。けい吾、みどりさん久々。「春耕新年大会」打ち合わせのあとと。朝妻力さんより電話。奈良で凌雲さんと会った縁で、大阪・国立文楽劇場の文楽へ48人で行った帰りと。茨木和生先生に連絡とり、次回は一緒に行くと。日本の文化を守ろうと。 1月23日(木) 「湯島句会」メンバーであった脇本浩子さん、小学館文庫『「イタリア郷土料理」美味紀行』を刊行とて来店。贈呈していただく。閑散。松山、坪井、金井、有史、「天為」3人……。22時に閉める |