2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2014年 1月 2月 3月 4月 5月

HOME 句会案内 バックナンバー

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2014年 1月 2月 3月 4月 5月

![]() 5月号 2014年

5月号 2014年

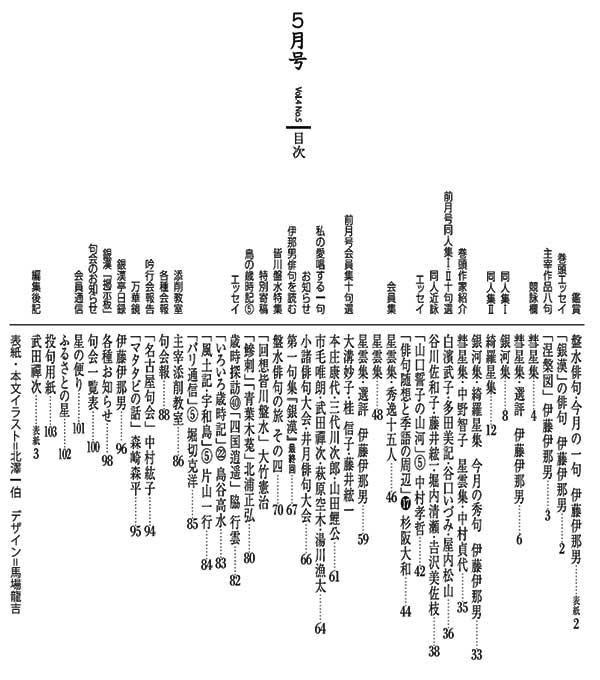

| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀河集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 伊那男・俳句を読む 銀漢の絵はがき 掲示板 鳥の歳時記 銀漢日録 今月の写真 |

伊藤伊那男作品主宰の八句 涅槃図 伊藤伊那男

遠近に鳶の笛聞く磯開 地下鉄を出て虫出しの雷に会ふ 振り返る来し方もまた逃水に 涅槃図の末座のあたり綻べり 寝て過す春の風邪とも愁ひとも 鳥雲にこのごろすすむ涙癖 蒔きてみむ妻の残せし花の種 大試験放屁こらへしまま終る    今月の目次  銀漢俳句会/5月号    銀漢の俳句伊藤伊那男

|

| 「銀漢」の俳句 伊藤伊那男 ◎ 井月の時代と暦 第一回井上井月忌の集いは銀漢連中と、選者をお願いした各主宰の御尽力で200名を超える参加者を得て大盛会となった。何の欲もなく、伊那谷を放浪した俳人井月が見直されて、百数十年後、東京でその忌日を偲ぶ……何とも不思議な縁となったものである。 その忌日の集いは現在の暦で決めるか、旧暦で決めるか、少し悩んだのであった。井月が死んだのは明治20年3月10日で、旧暦では2月16日ということになる。行政上でいうとそれよりも15年も前の明治5年(1872年)12月3日を、明治6年1月1日とする太陽暦への変更が施行されている。従って新暦ベースに決めることで何の問題もない、ということになる。 ところが、もっぱら海外先進国との交流上の必要に迫られた改暦であったので、すぐに国民に馴染んだわけではなく、旧暦が農業と密着している農村地帯では、人々の意識はそう簡単に変る筈がない。現に井上井月の日記(明治16年から18年の分が断片的に残っている)をみても、若干の混同はあるが、おおむね旧暦ベースでの生活である。また文芸上でみても芭蕉の敬慕した西行法師の逝去の翌日、十六夜ということになり、残された句友も、その後の研究者もごく自然に旧暦ベースでの忌日を意識していたようで、年表などでは旧暦の忌日が添えられていることが多い。 そこが悩んだ点であるが、新暦時代になってから旧暦に遡って忌日を設定する例は今迄に見たことがなく、むしろ混乱を招く可能性のあることを思い、この度は新暦ベースで決定したものである。 さて井月に〈遣るあてもなき雛買ひぬ二日月〉がある。『越後獅子』には机月作とあるが、井月の代作との説が強い。そのことはさておき、この句は陰暦3月2日の夜を詠んだものである。明日は雛祭、雛を買って懐に入れてはみたものの、誰に渡す当てがあるわけではない。越後に捨ててきた子女に思いを馳せたかもしれない悲しい句である。この「月」は間違いなく新月翌日の細い月である。先日の句会に〈青空に三日月ありし雛納め〉という句があった。新暦の時代の3月4日はもはや月の形とは無関係である。聞くと、雛を納めた今年の三月四日はたまたま三日月の日であったという。このように同じ「雛と月」を詠んでも月の形は改暦以来、まちまちになるという例である。ちなみに正岡子規が死んだのは井月死去の15年後、明治35年9月19日である。高浜虚子が〈子規逝くや17日の月明に〉の句を残しているが前書は次である。「前日より枕頭にあり。碧梧桐、鼠骨に其死を報ずべく門を出づれば旧暦17日の月明かなり」と。 |

| 鳥好きの先生のことだから、立夏の日にもまずは鳥の声に耳を傾けたのであろうか。私の知っている晩年の頃はタクシーを拾ったが、若い頃は、新宿西口の馴染の酒場「ぼるが」の帰路は、中野坂上のご自宅まで散歩がてら歩いたりもしたという。そんな折の属目であるかもしれない。軒雀の声も先生の耳には常とは違って感じられたのか。巣に戻ることを「夜に入る」として、立夏の夕べを瑞々しく捉えた。(昭和56年『山晴』所収) |

| 最近の子供の遊びでは見ることがなくなったが、私の子供の頃は小豆などを端切れなどで包んで女の子は自分で作っていたものだ。四つも五つも同時に放り投げる名人もいたな。綺麗な生地で作るので、次々に明るい色が宙を舞う。動いているので模様などは見えなくて色だけが回転している。「代はる代はる」にそんな様子がよく出ているようだ。「春の色」の斡旋も気分を高めていていい。 |

| 食物に卑しい私なので、こういう句にひかれてしまう。この句は「溺れて」が面白いところである。「牡蠣の溺れて」ではなく「牡蠣に」の「に」によって、作者が虜になったということを意味するのである。品位を壊すかどうかのぎりぎりのところで好みは分かれるかもしれない。「土手鍋」は広島地方独得の食べ方。地名が生きているのだ。 |

| あたたかくした部屋でじっと過ごすことをいう「冬籠」。静かな部屋にいてふと一つの音に気付く。それは自分が本の頁を捲る音である。そんな幽かな音が際立つところに「冬籠」の本意が滲み出ているのである。 |

| 例えば「初夏の」「初秋の」と季語を入れ替えてみると、それなりに収まる句である。しかし私にはこの「浅春」が最も決まるように思う。「息かけて」に、冬の間吹くことをためらっていた金属の冷たさが出ているし、何よりも春を迎える喜びが籠っているのだ。「早春賦」などを吹いてみたくなるではないか。 |

| まだきちんと鳴く準備ができていない鶯は「チャ、チャ」とだけ鳴いて枝を移る。移ったあとの枝の揺れだけが見える。私の好みでいうと、披講をするならば下五の「揺れ」までを一気に読んで、そこで一旦切れを入れて、おもむろに「つづく」と繫ぐ。 |

| 俳句は省略の文芸。世界最短の詩型なので、森羅万象と個人の感情を省略するだけ省略しなくては成立しないのである。そうした観点から見ると、この句、彫刻物であるハチ公は、何が起きようと驚く存在ではあり得ない。句意は「ハチ公が渋谷に据えられてからこんな大雪はなかった筈だ。もし本物のハチ公だったら心底驚いたことだろう」ということ。もっと言えばハチ公を擬人化して、その日の渋谷の人々の気持を代弁したのである。 |

| もう飾られることのない雛。別離の情を「物」に託した。 |

| 現在の生活の中の幸せを教えてくれる福寿草の一鉢。 |

| 日差しが横になっている身体を移っていく面白さ。 |

| 春を迎える喜びが溢れている句。「家ぢゆう」がいい。 |

| 千利休の死に謎が絡むだけにこの不穏な措辞が合う。 |

| 日本武尊も撃退したこの山の神。「伊吹より」とするか。 |

| ただ寒いだけではなく、心の惑いも籠められているか。 |

| 戦争の無い日本の約70年間の奇蹟を握り飯に託した。 |

| 酒造りは今も森羅万象に頼るしかない。「祈り」がいい。 |

| 耐えられぬ程の強い風ではないその季節感が出ている。 |

| 確かにこの樹木を見れば頷ける表現。「律義」がいい。 |

| 本当は動いているが、あまりの寒さに------。そこが詩だ。 |

| 父の代りに雪解雫が作者を叱咤激励するのである。 |

| 昭和時代の朝の食卓を想像させる懐かしい一景。 |

伊藤伊那男

| 縄飛の句に秀句があった。「大縄飛」とは複数の人数が輪の中に入るものを言うのであろう。空木句は、輪の中に入って飛び上っていると山が迫ってくるように思えたということで、臨場感を伴っている。次郎句は、輪の回転が風を巻き起こしているように思えると、これもまた感性の鋭さを見せている。二句共「大」を使って上五を六音、七音にしているが、単純に空木句を「縄飛びの」、次郎句を「縄飛が」と各々五音に納めてもよいのではと思うのだが、どうであろうか。もちろん字余りを上五に持ってきているのでそれほど調べが気になるわけではないが------。やはり壮大な風景にしたかったのであろうか。康代句は「内なる調和」の措辞が見事である。つまりこれも「大縄飛」のことを言っているのであり、複数の人数が乱れなく飛び上がって、円滑に輪を廻しているのである。これは「縄飛」だけに抑えたことで、まさに一句の調和が保てたのである。志峯句は一人だけの縄飛。地面に映った自分の影を叩くという内省的な句であるが焦点の当て方が鮮明である。 |

| 今度は「春の風邪」の秀句である。「春の------」と付く以上はその雰囲気が出ていなければならないが、二句ともその本意に適った句だ。冬の風邪と違ってそれほど厳しい感じがなく艶めいた風邪------そんな気分があるかどうかである。行雲句は「毎年のことだから-----すぐ直りますよ」という位の風邪だという。「人並みと笑へるほど」------何ともうまい措辞である。惠子句、「鎖骨から」しかも「ついと抜ける」------これもまたあっけなく治ってしまう春の風邪をうまく捉えているのである。 |

| 「大川」とあるからにはこの寺は浅草寺ということであろう。初観音は一月十八日、賑わっている仲見世を大川から迂回する風も通り抜けてくる。それを「呼び込む」と言ったところが独自の表現で、浅草の活気を見事に伝えているのである。 |

| 東京では一月二五日の亀戸天神の鷽替が知られており、毎年大きなものに替えていくのが慣いである。一段落したあとのその夕べを美しく捉えた句である。同時出句の〈丹田に力の名乗り初句会〉も新年句会のすがすがしさを伝える。また〈真淵墓所唯冬の日を供華とせり〉も吟行句であろうが、「唯冬の日を供華」とする、との把握はなまなかのものではない凄味を持つ。 |

| 何とも面白い場面を捉えたものである。離陸して高度を保ったところで機長の挨拶があるのだが、正月のこととて新年の御慶に始まる。その言葉にかすかに国訛があったという。そこを見逃がさなかったところが手柄で、ほのぼのとした味わいである。 |

| 寒牡丹の風姿を十二単衣と見たところがいい。花の女王と言われる牡丹であるが、この句では、寒牡丹。藁の雪囲いの中に鎮座するその姿は高貴である。「召して座す」とまで詠み切ったところで、その花の様子を際立たせた。 |

| この主人公を先生とみることもできるが、作者の子供の頃の思い出として読むほうが味わいが深まりそうだ。私の子供の頃など、下駄履きに足袋、綿入れのちゃんちゃんこというのが登校の姿であった。当番がストーブを焚くのだが温まるまでに時間がかかった。そんな朝の様子をしみじみと思い出すのである。 |

| 昨年「キリスト教会の暦」の連載をお願いした作者の句である。教会を舞台の「白息」の季語の二句。吐く息の一つ一つにもこのような感慨があるのか-------。この作者でなくては作れない透徹した視点である。 |

その他印象深かった句を次に

![]()

| ああ、言われてみれば、大宰府で客死した菅原道真の子孫はどうなったのであろうか。天満宮の宮司などとして残ったのであろうか?今の世もそうだが、「出る杭は打たれる」の諺通り失脚した道真だが、その後、藤原氏に祟る怨霊として恐れられ、祀られたのである。この句、梅の花が付き過ぎか……と思いつつ、やはり梅に絡む季語しかないか、と思う。「梅匂ふ」「夜の梅」などという手もあるか。同時出句の〈雛市の雛の視線のなかを過ぐ〉〈鮟鱇鍋熱し肝胆相照らす〉なども秀句であった |

| 昨年末の奈良吟行の折、春日大社に向う右の芝地でどんど焼をすると聞いた。若草山、御蓋山を背景にして、きっと勇壮にして雅な行事なのだろうと想像した。「飛火野」というこの小さな固有名詞が「とんど」とあいまって想像を大きく拡げるのである。 |

| 綾取りの紐の先を持たされたことはあったが、やったことは無い。日当りの良い縁側で女の子が遊んでいるのであろう。山を作ったり、川を作ったり、そこを渡る橋を作ったりするのであろう。「渡る」と纏めたところがうまい。 |

| 痰切り飴などというものが昔からあるが、この飴も薬草などが練り込んであるのだろうか。春の風邪くらいならこの飴で治っちゃうよ、と店先で声を掛けられたのかもしれない。この作者は女医さんであるだけにそのことを思うと何だかおかしい。同時出句の〈ぽんぽんと弾む地球や縄跳子〉〈鬼の豆ところどころに柿の種〉は少し乱暴な作りながら独特の視点と把握力がある。 |

| かくれんぼでじっと動かずに息を潜めていると、すぐ近くで笹鳴があったという。鶯は警戒心が強く、なかなか姿を見せない鳥である。それが思わぬ近さにいるという、かくれんぼとの取合せで、この鳥の特徴を際立たせているのである。はからいのない作り方に好感を持った。 |

| 淡い水彩画のような春の虹だからこそ生きてきた句であろう。手に取ってスカーフにしてみたい、誰かにあげたい……なかなか飛躍をもった発想である。 |

| 影も花のうちーー的確な把握である。おおむね室内に飾るものだけに影が間近にあり、明瞭である。そこをしっかりと詠み切ったところがいい。同時出句の〈手を合はす部屋に差し込む初日にも〉〈遍昭の小町に傾ぐ歌留多かな〉なども力作であった。 |

| あの東日本大震災の年に生まれた子供が三歳に。しっかりと歩いている。福島在住の作者であるだけに感慨は一入であろう。「青き踏む」に力強さと、未来への明るさが籠められているのである。同時出句〈地吹雪やこの里に母老いたまふ〉も印象深い作品であった。 |

| 珍しい鳥が来たのでその名を知りたくて図鑑を開く。なにせ鳥の動きは忙しないので照合している間にどこかへ行ってしまうのである。目星をつけた鳥とどうも違うな、などと首を捻っている作者の様子を想像すると楽しい。 |

| 固有名詞を使って成功するのは難しいが、この句は「決まった!」と思う。岩手に行くと、どこからでも見える単独峰で、南部富士とも呼ばれる美しい山である。私も登ったことがあるが溶岩の多い難儀な山であった。この山を見たことのある人であれば「幅をきかする」の措辞に大きく頷く筈である。 |

| 句集『銀漢』の時代(17) 伊藤伊那男 『銀漢』の初期に次の句がある。 通夜の間に飛び込んできし秋の蟬 伊那男 〈日航機御巣鷹山墜落により社友2名失う〉という前書きがある。以前に勤めていた会社の住宅事業部課長時代の句だ。日航機が墜落した8月13日に大阪担当課長のHさんが、私のいる新宿本部に出張で来ていた。私の席にも寄ったので「飲みましょうよ。歌舞伎町の面白い店へ案内しますから」と誘ったが「用事があるから……」と帰った。その夜帰宅してテレビをつけると大阪行の日航機が消息を絶ったという。私はH課長が乗っているのではないかと直観した。次第にそのことに確信を持って、テロップに流れる搭乗者の名前を見続けた。するとS・Kという名前が流れた。あっこれは住宅事業部設立時の担当常務ではないか、確かご家族は大阪。身体が震えた。更にそのしばらくあとに何時間か前に別れたばかりのH課長の名前も流れたのである。H課長の葬儀は恵比寿の寺で行われた。出棺に手を添えたが柩はドライアイスで冷え切っており、何よりも驚いたのは空かと思うほど軽いことであった。ズボンのベルトから下だけの遺体であったのだ。 話はそれで終ったわけではない。葬儀のあとしばらくして人事部長が私を訪ねてきた。「H課長は惜しいことをした。実はW君の不正事件を調べて貰っていたのだ。真相は伊藤君が知っている筈だ。教えて欲しい」と。確かにその件は私が知っているのだ。一年ほど前まで私の部下であったWは才知に長けた男で、私の課の発展に大きな貢献があった。ただし住宅ローン貸付という小口の仕事に飽き足らず、大口不動産融資の部署を希望して転部していた。事故の1月ほど前に以前Wに担当させていた取引先の部長が私を訪ねてきた。彼の会社の絡む不動産取引をWが仲介したが、その手数料千数百万円を着服したという。嫌な話を聞いてしまったのである。思案の末、最も信頼していた鑑定課長のIさんに極秘を前提に相談し、時期をみてWに自主的に退社するように勧告しようという意見で一致したのであった。ところがI課長が、こともあろうに大阪のH課長に洩らし、H課長が人事部長に耳打ちしたのである。それで調べるということになったのがこの出張の目的の一つだったようである。ともかく私と別れたあと本社で人事部長を訪ね、そのあと日航機に乗ったのである。言いようのない憤りに私は「何も知らない」と突っ撥ねた。そのことがあり、いまでも御巣鷹山で亡くなった社友を思うとやり切れないのである。その後Wは自主退社し、不動産会社も設立したが、倒産し行方不明となった。5,6年前Wがひょっこりと銀漢亭に来たのには驚いた。その後、持病の糖尿病が悪化し、風の噂で死んだことを知った。 鮎釣の濡らしてゆけり寺の縁

叡山の僧下りてくる木下闇 湯殿山注連寺は小説『月山』の舞台 森敦執筆の間の黴匂ふ

蜻蛉生る祈るかたちに草摑み 信州諏訪は「アララギ」の故地 竹煮草赤彦旧居へ坂懸り

𥱋組みて岸辺に幣をたてまつる 城山に雨雲せまる鮎膾 注連張つて天満宮の梅筵 飾る間も七夕竹のしづく浴ぶ 箱庭の水車を廻す息かけて 林間学校真中に据ゑし大薬缶 雲の峰信玄の寺梁太し 夏旺ん武田軍旗の金の文字 恵林寺の山門くぐるとき涼し 稲の花一茶にありし貧と貪 仏壇に茶を濃く入れて大暑の日 銀漢の尾を山の端に母の国 大数珠につながる子らや地蔵盆 吹かれ来し秋蝶のすぐゐなくなる 菊坂をゆるゆると来る月の客 |

!

!

2月  2月17日(月) 2月17日(月)7時30分までぐっすりと寝る。店、「演劇人句会」7人。敦子さん、大分旅行の帰路、焼酎一本提げて。文子、清人一派も。 2月18日(火) 庭に物置二つ設置。一部、私の荷も入る予定。本棚、衣装棚の設定などカタログと睨めっこ。店、北村監督、井ノ口さん。最高裁判所判事だった弁護士の那須弘平さん。新橋のみえ子さん、大野田君と、井月つながりの伊那の方々。宮澤、仕事仲間四人。(岩田さん他)敦子さんの誕生祝いを宗一郎、小石さん等。あとこのメンバーと「大金星」で二次会。 2月19日(水) 寒い日が続く。正岡明さん監修の『樹霊』の恵贈を受く。「雛句会」8人。「三水会」八人。「はてな句会」あと2人など。  2月20日(木) 2月20日(木)「酒場放浪記」の吉田類さん、「全国を飛び歩いていて東京にいることが少なく、久々にこちらに来たので伊那男さんに挨拶したくて」と。角川「東京ウォーカー」の秋吉編集長と。「銀漢句会」あと20人。出張で寄った凌雲君も20分程で句を出して大阪へ帰る。その性根良し! 2月21日(金) 発行所「蔦句会」終って5人。村田重子さん、「古典文学講座」の加藤芙美子先生を囲んで8名。  2月22日(土) 2月22日(土)「纏句会」。15人のフルメンバー揃う。焼蛤、鰆塩焼、子持烏賊煮など。酒は山形の「ばくれん」。あと握り。題の鱵など。あと渋谷を2軒程歩く。 2月24日(月) 大野田、いづみ、展枝さん、「井月忌の集い」の打ち合わせ。客少なく、硯児さんに毛筆の持ち方など教わる。23時30分には帰宅。  2月25日(火) 2月25日(火)昼迄、原稿書く。高井戸の家を見に行く。次女好みの間取りに改装中。雪の影響で工事やや遅れ気味の由。区役所出張所で転居届の手続き。「萩句会」の選句に行くと引っ越し祝いとて高級ボールペンを戴く。店閑散。 2月26日(水) 「早蕨句会」凛子さん以下11名が句会あと店を訪ねてくれる。飯田眞理子さん週末台湾。頼んでおいたからすみ、沢山到来。  2月28日(金) 2月28日(金)13時30分、角川・石井隆司、打田翼さん、発行所にて新刊の打ち合わせ。店、小野寺清人さんの弟、和人さん上京とて気仙沼でお世話になった方々が集まる。和人さんから地酒の銘酒3本。兄上の信一さんから仙台「利久」の牛タン、食べきれぬ程の量。清人さんから牡蠣、山ほどと、三兄弟の結束の凄さ。30名近く参集。前の会社で一緒だった若菜さん、阿部さん。若菜さんとは野村證券、オリックス、前の会社と三社一緒という因縁。「川」祝賀会あととて「門」鈴木節子、「沖」能村研三、「四葩」村松多美、各主宰、及び「俳句」鈴木編集長が寄ってくれる。節子さんお元気なのは嬉しい!「日録、楽しくて真っ先に読んでいるわよ。今日、来たことちゃんと書いてね」と。 3月 3月2日(日) 「春耕本部句会」2ヶ月振り。昨日より風邪気味にて親睦会は欠席して帰宅。家族で食事。春雨、豚汁など作る。早々に寝る。  3月3日(月) 3月3日(月)2月の月次表。営業日17日しかなかった。「銀漢」四月号の原稿終了。皆川文弘さん、音楽に詳しいが小澤征爾の好きな成城の蕎麦屋を教えてくれる。「かさ〻ぎ俳句勉強会」終わって11人店。細見綾子、2回目と。 3月4日(火) 雨も降るし客もなし。閉めようとしたところで「俳人協会総会」あとの鈴木節子、鳥居真里子姉妹。「門」同人句会を2階発行所で開きたいとの話があり、その下見を兼ねて。 3月5日(水) 本棚の組み立てなど。雨。オリックス時代の上司より電話あり、「伊藤伊那男は貴君であったか?3年前から俳句を始めた。一度店を訪ねたい」と。実に25年振りのことである。「きさらぎ句会」あと7人。「宙句会」あと7人。帰路、小田急線人身事故で不通。  3月6日(木) 3月6日(木)「十六夜句会」あと8人。昼間、中野智子さん、小女子の佃煮沢山(参照風味、生姜風味)届けてくれる。昨年も戴いた。神戸の友人が毎年煮ると。2月28日が解禁で例年より大きいと。 3月7日(金) 「銀漢」4月号の校正。午後、雪がちらつく。店「大倉句会」あと10人。  3月8日(土) 3月8日(土)10時、運営委員会。昼、久々「いもや」の海老天定食。13時、「銀漢本部句会」50名弱。あと「庄屋」にて親睦会。  3月9日(日) 3月9日(日)正午、アルカディア市ヶ谷。第1回「井月忌の集い」。続々と参加者来て、150の椅子では足らず、結局、208名に。伊那市長も思わぬ人出に大喜び。句は173名が出句。映画、連句、句会とめりはりのある展開。句会一切を「銀漢」が取り仕切る。宴会では新橋芸妓衆の踊りもあり盛会。あと調子に乗って3軒程飲み歩く。ああ、また……。  3月10日(月) 3月10日(月)二日酔いながら午前中いっぱい「平成俳壇」の選句。仕上げと発送。今日が締め切り日。店、新潟日報の大日方氏、信濃毎日新聞の五十嵐さん。宗一郎、近恵さん……でも閑散。3月の前半ずっと閑散。 3月11日(火) 「火の会」11人。3年前のこの日、店に避難していた菊田一平さんは、情報ないまま、気仙沼大島の家を流されていた。今日は鎮魂のためとて欠席。湯豆腐、からすみなどを出す。  3月12日(水) 3月12日(水)池田のりを、福井義雄、うさぎ、かぼす、大野田、徳永さんなど。カウンターだけが賑わう。堀切、文子来たので22時に店を閉めて「ふくの鳥」へ。珍しく0時位に帰宅。  3月13日(木) 3月13日(木)飯田子貢さん「還暦誕生日の会」11人。てる緒さんの、ばら寿司、ミートローフ、悦子さんのドイツパンなど。シャンパンは眞理子さん2本。〈還暦の試行錯誤も春愉し〉〈魚は氷に妻の陰より還暦が〉  3月14日(金) 3月14日(金)発行所「蔦句会」あと5人。堀切克洋君一時帰国で「超結社の集い」ホワイトデーとあって「白」「デー」の題3句。22人集合。広渡敬雄、鈴木忍(「俳句」編集長)、青木誠一郎(元・角川学芸出版社長)さんなどが登山の打ち合わせとて。鈴木さん年末の「煤逃吟行会」を取材したいと。 |