2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2014年 1月 2月 3月 4月 5月 6月

HOME 句会案内 バックナンバー

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2014年 1月 2月 3月 4月 5月 6月

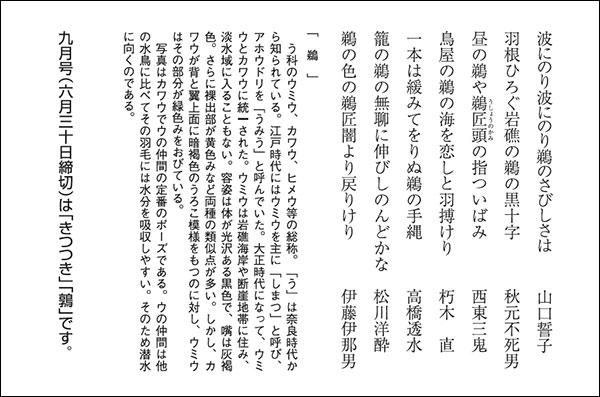

![]() 6月号 2014年

6月号 2014年

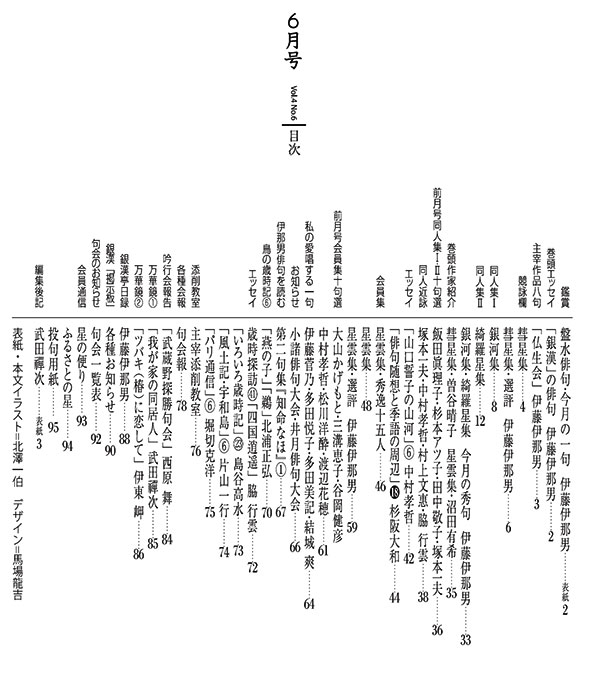

| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀河集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 伊那男・俳句を読む 銀漢の絵はがき 掲示板 鳥の歳時記 銀漢日録 今月の写真 |

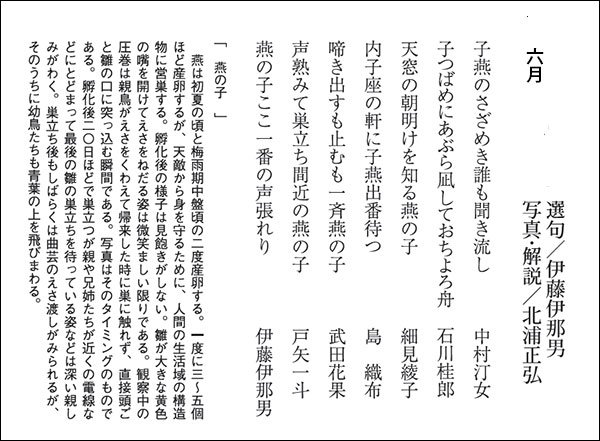

伊藤伊那男作品主宰の八句 仏生会 伊藤伊那男

佐保姫の吐息の紡ぐ雲ならむ 義士祭の義士も生者も燻されぬ 鎌倉はすぐに日翳る仏生会 花冷や谷戸の哀史を聞くにつけ 花仰ぐこれはこれはと能の所作 乗り替へてまた春眠のつづきかな この遍路いかにも野垂れ死にさうな ふるさとの山河歪めてしやぼん玉   今月の目次  銀漢俳句会/6月号   銀漢の俳句伊藤伊那男

|

| 「銀漢」の俳句 伊藤伊那男 ◎ 井月の越後訛 ずい分前に手に入れた句文集『漂白の俳人 井月』を読み返してみた。井月の生地とされる新潟の俳人、大星光史さんが中心となり、当地の画家、書家を動員して、井月の句に絵と鑑賞文を添えたカラー版である。昭和63年発刊。発行所は新潟日報事業社出版部。今回は以前には読み飛ばしていた大星さんの解説を改めて読んだ。越後人から見た井月ということになるが、そこに井月句の越後訛についての興味深い記述があった(もっとも、宮脇昌三氏などが以前から指摘していることだが)。 越後人特有の「い」と「え(へ)」の区別が明りょうでない、いわば〝えちごなまり〟の句がかなりある。一例を上げると、「万歳や人が笑ひばしたり顔」の「ひ」は「へ(え)」でなくてはならない─と。 その他にも〈蝙蝠や足洗ひとて児の呼ばる〉があり、これも命令形の句なので「足洗へ」が正しいことになる。そもそも文法的な間違いがほとんど無い井月句であるから、この二つは訛からくる確信的な誤りなのであろう。こうした点も井月が越後の人である証拠の一つとなるものと思われる。それで思い出すのは、以前、上野駅界隈を歩いた折、居酒屋の看板に「いだまめ有ります」と書いてあったことだ。しばらくして気付いたのだが、それは「枝豆」のことであった。きっと新潟の方の経営する店だったのであろう、と今思う。 そんな折、「銀漢」6月号の選句をしていると、同人の高橋透水さんの投句用紙に〈黄水仙向きそれぞれに寄り合ひり〉とあった。単純ミスだと思い、赤ペンを入れたのだが、「あっ」とペンが止まった。透水さんは新潟市の生まれなのである。後日透水さんに試しに前記の井月の句を見せたが、その仮名遣いの誤りにはすぐに気付くことはなく、違和感が無い様子であった。やはり透水さんの句も単純ミスではなく、発音からくる確信的な誤りなのである。聞くと「今でも煙突がいんとつか、えんとつか、鉛筆がいんぴつか、えんぴつか迷うんですよ」とのことであった。 例えば井月に〈象潟の雨なはらしそ合歓の花〉があるが、係り結びをきれいに使った句で、井月の文法の認識や学識の確かさが垣間見られて秀逸である。このような句を作る井月でも越後訛に捕われて、出自の証になりそうな句を残していることを思うと実にほほえましく、井月の人柄までが偲ばれるのである。 井月が死んで百年以上を経た今でも、越後人の「い」と「え」の混同は変らないようで、そのことも愉快なことであった。 |

| 高橋鏡太郎は「春燈」創刊から編集に携った俳人だが、妻子と別れ、職を失い、毎晩「ぼるが」に来て、店主の高島さんや俳人に酒をねだったという。昭和37年6月22日、泥酔の上、四谷の土堤から転落死した。享年49歳。先生とも親しく、高島さんと共に葬儀を執行したという。この句は三回忌の席上。「無数」「満たす」に人物像が浮かび、また哀惜の情が滲む。 (昭和39年『銀山』所収) |

| 鮊子は毎年神戸の方が作ったものを貰う。今年は確か2月28日が解禁日で例年より少し遅いということであった。4月末に松山の方が作ったものを戴いた。好物である。だからこの句を採った、という訳ではない。釘煮という名称からの発想であろうが、「磁気」という言葉にあっと思った。昭和30年代の初めであったか、錆びた折釘を磁石を引きずって集め、小遣銭にした小学生の頃を思い出したのだ。箱に詰まった沢山の鮊子、ああ、確かに磁力で集まったのである。「磁気」の発見を誉めたい。 |

| 明るく健やかな句である。「内緒だよ」などと指切りまでした話がすぐに漏れてしまう。次の子も「内緒だよ」と言って話してしまうのである。そんな罪のない子供達のやりとりを温かな目で捉えている。そして何よりも「山笑ふ」の季語の斡旋が決まっているのだ。新緑に子供達の姿が重なるし、「笑ふ」に周囲の大人達の様子が重なるのだ。 |

| 「種袋振る」までの措辞への句は山ほど見てきた。ただしそのあとの「音階きざむ」は初めて目にしたように思う。音階は辞書を引くと「個々の音を高さの順に並べたもの。------一定の秩序により配列する------」とある。では種袋を振ると、一定の秩序で鳴るか、というとそうではないのだが、「音階きざむ」と断定してしまったのがこの句の取柄で、そこに詩が生まれる。春の曲を奏でているのであろう。 |

| 「春眠」というものをよく詠み込んだ句だと思う。朝方、目蓋に薄い光が差し、少しづつ意識を取り戻しつつあるのだが、まだまだ浅い眠りの中にある。そんな様子を、遠浅の沖にいる、と形容したのだが、的を射ている表現である。浅い眠りだが、まだ汀までは遠いのである。 |

| 「ラガー」はラグビーの副季語ではあるが、この句では全く気にならない。初心者への俳句教室などでは季語は一つに、というが、それは建前。重なっていても必然性があり、句がよいかどうかで判断されるものだと思っている。春泥にボールごと倒れ込む子供達を瑞々しく捉えた佳句。 |

| 自身の人生の感慨を螺の道に重ねたのである。紆余曲折のある螺の軌跡はすなわち自分の歩んだ道。往時茫々の思いなのであろう。この主観の投影もまたいい。 |

| 「幾つ?」「三歳!」そんなやりとりが目に浮かぶ。 |

| はてな?色々考えさせる句。写生句?世相への皮肉? |

| 浅草のヌード小屋の楽屋か。興味の有り処がおかしい。 |

| 若干の哀感があるが、社会に出たらこういう人が強い。 |

| 固有名詞の「も谷中かな」の締め方がうまい。 |

| 言わずと知れた井上井月への追悼句。故郷は越の国。 |

| 空想の季語に、がっしりと写生を配して寄り切った。 |

| 厳冬の底の「底」が効いている。「膝頭」の抑えもいい。 |

| 蒲団からはみ出した子の手。何の夢か、握り拳である。 |

| 「養花天」―花曇のことで、この句では揺るがない。 |

| 二つのブランコに託した人生の寓意であるか。 |

| 丁寧に詠んだ。こんな帰り方もあるのか。「渚伝ひ」がいい。 |

| 安徳天皇への鎮魂か。「もりあがる」が独自の視点。 |

| 寅さんに重ねた自分であろう。春の気分が出た。 |

伊藤伊那男

| 「涅槃」は私の好きな季語で、毎年その季節になると何かしらの句を作っている。さて、この句には「まいりました!」。象があの淋しそうな、身体の割に小さな目をしているのは「涅槃」への参加がきっかけである、というのである。生物学的にはもっとも古い哺乳類の一つであるのに、何ともさわやかで罪のない断定であることか。 |

| 一物仕立ての句の面白さのひとつに、対象物を丁寧に詠んでいながら、読後に人間世界の寓意のようなものが感じられることがあることだ。この句の場合にも闘鶏を詠みながら、人間社会にも通じる哀感が浮かび上がってくるのである。「尾羽枯らす」の措辞が何とも味わいでペーソスが漂う。 |

| そう、確かに。大賀蓮などは千年を超えてその種子が芽吹いたというのであるから生命の神秘である。昨年収穫したあと抽出に仕舞っておいた種は、春になったことを感じとって今か今かと出番を待っているのである。「力をためて」の把握がいい。これも一物仕立の良さ。 |

| 若い人がこの句を作ったら心配してしまうけれど、この作者であれば、ほほえましい味わいを醸すのである。やはり俳句は「いのちのうた」だなと思う。この人の人生の年季が入っているのである。でも注意してほしいのは私の義理の祖母が九十何歳かで亡くなった葬儀に70代の若い時の写真が出てきたこと。早々と遺影を決めたものの長生きをしたのである。 |

| 少し説明がいる句だ。田遊は農村の豊作への予祝行事。東京でも高島平に二社、奇跡的に残っている。そこでは太鼓を田んぼに見立てて種蒔から収穫までの一連の農事を展開するのだが、苗の役は子供。抱き上げられて太鼓の上でぐずったのであろう。擬人化ならぬ、擬苗化といったところか。私の句に〈田遊の田となる太鼓打ちにけり〉がある。 |

| 杉田久女に〈花衣脱ぐやまつはる紐いろいろ〉があるが、それはそれで、これは一本立ちをした句といってよかろう。冬物から春の着物に模様替えをしているのであろうが、春を感じさせる風に衣桁の紐が揺れる。そこに春到来の喜びが滲む。艶冶な句柄となった。 |

| 七十二候の一つで立春の第三候。俳人の好きな季語である。暖かさに魚が氷の上に躍り出すというのである。その取合せに、乳児に歯が二本生えてきたというのだが、季語の意味と人の成長を並列に置いたところに、おかしみが滲み出る。この季節が来ると思い出すことになりそうな句だ。 |

| 琵琶湖では外来種の魚が跋扈しているために、年々諸子が減り、とんでもない高価なものになってしまった。網でさっと焙って醤油をつけて食す。それはさておき、取合せの「湖西線」が何ともいい。比叡山、比良山の麓を縫って北陸へ通じる。「つれづれに乗る」の浮世離れした措辞に春の近江を楽しむ様子がよく出ている。 |

| そもそも皮衣は万葉集にも詠まれている防寒衣だが、一頃はミンクのコートなどは金満家階級の象徴として着用されたものだ。今は動物愛護の観点などからやや逆風の中にあるようだ。この句、そのロングコートを脱いだ瞬間を詠んだものだ。重心が狂ったのは重さ?いやいや高価さ、ということなのであろう。 |

| 刻明に詠まれた句である。豆撒によってその闇の暗さに乱れが出たという。闇の中にある変化――これは心象風景に近いものであろうが――を捉えた感性は出色である。 |

その他印象深かった句を次に

![]()

*

| ああ、何とも壮大な発想であることか。春に日本に飛来する黄沙を見て、およそ千四百年前に玄奘三蔵法師が辿った『大唐西域記』の時代の砂かもしれない……と思うのである。歴史への共感の何と瑞々しい句であることか。同時出句〈なびき寄る玉藻沖つ藻人麻呂忌〉〈馬刀突きて累代隠れ切支丹〉〈春塵の軒に乾びし十団子〉も各々歴史や古句を踏まえて出色。人麻呂の句は、岩見国に入水死したという梅原猛説に基づいている。切支丹の句は感情移入をほどよく抑えた佳品。十団子の句は許六の〈十団子も小粒となりぬ秋の風〉という東海道の宇津谷峠での句の季節を違えての本歌取り。いづれも品格の高さを思う。 |

| 「すが洩り」などという季語は久々に目にした。軒の雪などが暖房で溶けて室内の壁などに染みをつくることをいう冬の季語である。的確な写生ながら「太梁にすが洩りの跡」までは他の人でも詠めるかもしれない。ただし「代替る」の下五の押えは詠めるものではない。ああ、この家も代替りになるのだ、という感慨に転じたのである。写生句からさらに一歩踏み込んで独自の句境に持ち込んだようだ。 |

| 一読して笑ってしまった。私の受け取り方は、今までは長さの違う箸を使っていたのだが、いつの間にか夫婦の位置関係も変化して同じ長さになってしまった、というもの。木の芽和がピリリと効いた配合である。安心してはいけないのは、いずれ妻の箸の方が長くなるかもしれないということ。同時出句の〈箱ひとつ足りなくなりし雛納〉は、皆が経験したり感じたりしていたけれど詠めなかった場面ということになろうか。笛や簪ではあるが、箱までは! |

| 私も庭の木などを自分勝手に剪定したものだが、確かにどこまで鋏をいれるのがよいものやら、確信の持てぬまま切っていたものだ。この作者も、やってみる!と言ってはみたものの、途方にくれているのであろう。俳句の持つ「諧」の部分で「剪定の」の「の」の戸惑いが面白い。〈少女らの笑顔のためにすみれ咲く〉〈春禽に取りに戻りし遠眼鏡〉も楽しい発想の句であった。 |

| 雛納めはやわらかな和紙に包むのだが、皺の多いその紙を「紙の波間に」と捉えたのが独自の視点である。次の一年迄その波間に眠るのである。同時出句に〈雛納払ふ三日の薄ほこり〉も、たった三日間ほどの埃を詠み収めた眼力はなかなかのもの。〈寝ころびて仰ぐ書棚の小雛かな〉は男から見た雛飾りで、これも珍しい視点の句だ。 |

| あるがままを詠んでいて、そこに詩とユーモアがあるという句。「吾子と」の「と」が大切。つまり親子でぼりぼりと食べているのである。ただそれだけのことなのだが……読後に笑いがこみ上げてくるのである。もちろん基底に子の成長を見守る、あたたかな母親のまなざしが存在するからこその面白さなのである。 |

| 私も鶯餅は何句も詠んだものだが、この発想には至らなかった。重箱に入った鶯餅、その重箱を詠んだところがこの句の取柄で、それが巣箱のようであった、というのである。重箱が巣箱とは……楽しませて貰った句。 |

| 白魚にも影があるという。まあそれはそうだろうと思う。その微妙なところを「透明なりの影」と捉えたところにこの対象物の特徴、季語の本意に迫っているのである。「それなりの」という言葉、それ相応に、という意味だが「透明(とうめい)なり(●●)の」との運びは、感性の高さということだろう。 |

| 壺焼の栄螺をよく観察した句。はがれた蓋もよく見ると、しっかりとした渦巻模様である。栄螺そのものが渦を巻いているのだが、蓋までも!発見を称えたい。 |

その他印象深かった句を次

| 回想―句集『知命なほ』の時代(1) 伊藤伊那男 句集『知命なほ』には平成10年から平成19年までの10年間の句を収録した。角川書店の角川21世紀俳句叢書の一巻として平成21年7月7日に発刊した。 題名に使った「知命」というのは論語の中の言葉で、広辞苑によると、①天命を知ること。②論語「五十而知天命」五十歳の称。とある。句集名を『知命なほ』としたのは、そういう年令に達したものの、なお、而立することも叶わず、不惑にも縁が遠く、相も変わらず身過ぎ世過ぎに追われているという我が身を、やや自嘲を籠めて付けたものである。『銀漢』のあとの第二句集なので『金柑』『金環』などという案も思い浮かべたのだが、句をまとめていく過程の中で、自然にこの題名に固まっていった。 句集の中に「知命なほ」という言葉を使った句が二つある。 知命なほさびしくなれば鞦韆に(平成10年) 知命なほ草莽の徒や麦青む (平成15年) 一句目は50歳を過ぎてもやはり淋しいことがある。そんな時は人気のない公園のブランコに身を任せて空を仰ぐ、という初老の男の悲哀を詠んだものである。 二句目は前書に「酒場開業」と付けた。この年の五月の連休空けに千代田区神田神保町に、居酒屋「銀漢亭」を開いたのである。いくつかの仕事を経て、53歳にして全く未経験の仕事を始めた覚悟のようなものを詠んだのである。「草莽」という聞き馴れない言葉を使ったのだが、広辞苑を見ると、①草の生い茂った所。くさはら。くさむら。②民間。在野。―とある。「莽」の字を漢字源で見ると①(名)くさ。おおいかぶさる雑草。また、くさ深い野。②(形)くさのおおいかぶさるさま。「莽莽(ボウボウ)」―とある。また、「草莽の臣」という慣用語があるが、それは官に仕えないで民間にある人。在野の人。―のことを指す。幕末の頃、浪人となった志士達が走り廻っていたのだが、この人達のことを「草莽の徒」と言った。そうしたことから多少の志はあるものの、草叢をばたばた走り廻って不安定な生涯を送っている者という意味を持って、自分を草莽の徒として詠んだのである。「麦青む」の季語の配合に多少の希望を託した。 40代も落ち着かなかったけれど、50代も忙しない日々であった。ちなみに句集の始まりの平成10年は49歳、終りの平成19年は58歳ということになる。「銀漢亭」は儲からないながら何とか続いて今年12年目に入る。またまた取留めのない話になると思うが、このあとしばらくの間この時代の断片を綴ってみる。 (平成10年) 桑畑を吹かれてきたる獅子頭

福笑ひ泪目となり終りけり 嚔してふつとあの世を見し思ひ 節分や闇ゆたかなる父の国 知命なほさびしくなれば鞦韆に 数珠を揉むごとくに蜆洗ひけり 涅槃図を鳴いてよこぎる寺の猫 妻乳癌手術受く 妻癒えよ魚氷に上るきのふけふ 曳き網に一夜の湿りおんばしら 護符添へて月山筍の届きけり 神保町あぶな絵のやや黴くさし どう見ても無駄働きの鵜のをりぬ 玉解きし芭蕉に膳所の雨しきり 木曾殿の墓打つてゐる男梅雨 大津絵の鬼の大きな跣足かな 雨乞に金精様を担ぎ出す 蘭鋳のつまづくごとく泳ぎをり 鮒鮓や日照雨隠しに夕伊吹 虫籠の中のやうなり外厠 茄子の馬膝といふもの無かりけり |

!

!