| 2017年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 |

| 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 | |

| 2018年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 |

| 7 月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 | |

| 2019年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6 月号 |

| 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 | |

| 2020年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 |

![]() 5月号 2020年

5月号 2020年

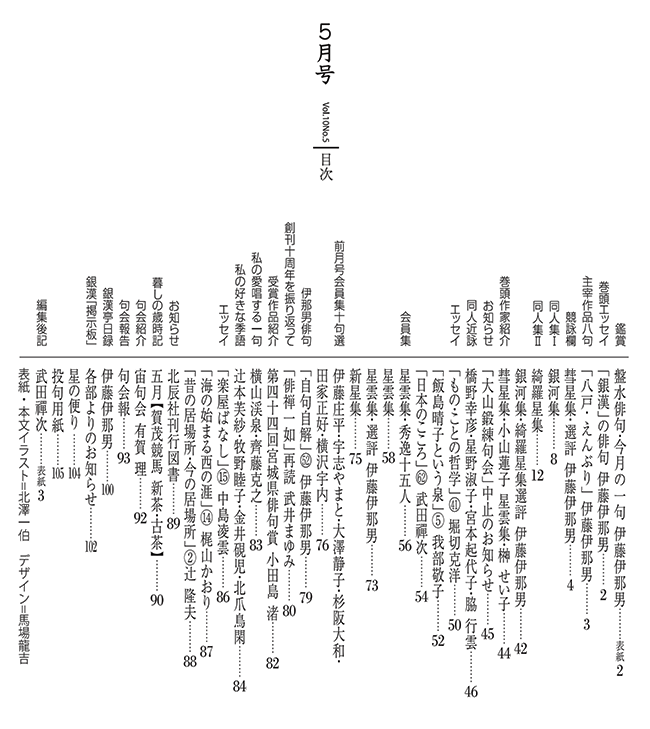

| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀漢賞銀河集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 伊那男俳句 銀漢の絵はがき 掲示板 銀漢日録 今月の写真 俳人協会賞受賞 俳人協会四賞受賞式 |

伊藤伊那男作品主宰の8句     今月の目次  銀漢俳句会/2020/5月号 銀漢の俳句伊藤伊那男

|

| ◎芭蕉の謎と曾良の謎(2) 本欄の令和元年十二月号の「芭蕉の謎と曾良の謎」を読んで下さった復本一郎先生が、学者仲間の岡本聡氏に『芭蕉忍者説再考』(風媒社)があると教えて下さった。早速購読し、大きな示唆を得たので、その一部を紹介する。 私は初めて知る存在であったが、飛騨の金銀山を掘り起こした伝説的鉱山師の茂住( 右は旅の後半の疑問点だが、前半部分でも鉱山の調査をしていた形跡があるという。いくつか紹介する。 ○石巻から平泉に向かう途中の湧谷には黄金山神社があり、ここで産出した金が奈良の大仏建立に使用されたほどであったこと。 ○堺田には小黒埼がある。本来は、当時日本三大鉱山といわれた延山銀山を通る予定であったが、『おくのほそ道』出立の直前に大崩落があり、そのため進路を変更して関守に怪しまれた。また全く予定になかった山刀伐峠を越えざるを得なかったのもその為だと推論できる。 ○尾花沢の鈴木清風の本家島田屋は、もともと延山銀山に係わって財を成した一家であり、十日間も逗留したのは、延山銀山の崩落状況の聞き込み調査をしていたのではないか、清風との歌仙の中で「かがりに明ける金山の神」と付けたのは清風の家系への挨拶ではないか、と指摘する。 この他にも隠密行動の数々を述べているのだが、この短いエッセイの中では紹介することができず、今回は鉱山の件だけを紹介することにとどめた。 二人に謎は多いのである。 |

| 「『風』発行所」の前書がある。発行所は武蔵野市にあった沢木欣一・細見綾子夫妻の住所と同一である。同人幹部や編集部が度々集まったという。時に綾子の手料理で酒を酌むこともあったという。句にある牡丹は綾子の好む花で、第十句集の題名にもなっている。いつも回ってくる豆腐屋の笛が近づき、厨に灯が点る頃である。その灯が庭の牡丹の花に及ぶというところにほのかな抒情がある。今、その沢木家は無い。(昭和五十六年作『山晴』所収) |

彗星集 選評 伊藤伊那男伊藤伊那男・選蟹の泡も泪に加へ涅槃絵図 渡辺 花穂

氷餅に夜の断層ありにけり 宇志やまと

田遊びの太鼓の上の稔りかな 小山 蓮子

風知らず欄間にありて武者絵凧 志村 昌

金閣の金やはらかき春の雪 池田 桐人

生家なき故郷に辛夷見て帰る 伊藤 庄平

漱石の参禅の道寒鴉 瀬戸 紀恵

侘助の開ききらざる佇まひ 三代川次郎

語り合ふ過去や遍路の夕の膳 高橋 透水

風車風売るやうに売られけり 山元 正規

生命線合はせて祈る大試験 西田 鏡子

白雲の影に春鮒釣の浮子 多田 美記

すぐにまた走りだす子や春隣 水木 浩生

夜半の戸に福豆踏みて父帰る 水木 浩生

宙を来て箱根に黒き寒卵 松川 洋酔

昔日も共に燃え出す焚火かな 三井 康有

魚は氷に上がるもうすぐ一年生 半田けい子

秩父てふ壺に蝋梅籠れる香 柊原 洋征

小川にも中洲ありけり蕗の薹 小野 無道

読み聞かせゐしが眠りに虎落笛 三代川次郎

銀河集作品抄伊藤伊那男・選 大極殿の鴟尾にとどかぬ冬雲雀 東京 飯田眞理子

初夢に釣れたる小鯛放しやる 静岡 唐沢 静男 小綬鶏に起されてをり山は晴 群馬 柴山つぐ子 松取りて今年の余生始りぬ 東京 杉阪 大和 別れ霜鉄路のひびく蚕飼の碑 東京 武田 花果 皆野六句 秩父なる壺天の春や句碑巡り 東京 武田 禪次 法螺の音のわたる吉野の山始 埼玉 多田 美記 白山を夜目にも白く鰤起し 東京 谷岡 健彦 旅の夜の白朮火をさて如何にせむ 神奈川 谷口いづみ 管とくとく胃ろうに透くる薺粥 愛知 萩原 空木 秩父峰に伸びし丹沢地虫出づ 東京 久重 凜子 寒鯉のまぼろしとなる水の底 パリ 堀切 克洋 虎落笛もののふも泣ぐ夜の底ひ 東京 松川 洋酔 寒餅を搗くつかの間の青空に 東京 三代川次郎     綺羅星集作品抄伊藤藤伊那男・選

|

| 煩悩とは心身を悩まし、乱し、煩わせ、惑わし、汚す心の作用。人間の苦の原因とされる。根源は貪・瞋・痴の三毒で、全部で百八有るという。除夜の鐘は、この煩悩の数を撞いて払う。だがこの句は、その鐘を撞こうという気持そのものが既に煩悩の一つなのだ、という。まさに禅問答のような、落語のようなおかしみを伴った句である。同時出句の〈冬日影あはきも女人高野らし〉は室生寺の嘱目吟だが、この寺の成立ちや佇まいを的確に纏めて見事。 |

| 桜と梅の違いがよく出ている句である。梅見の頃はまだまだ寒く、解放感もなく、酒盛りをすることも少ない。この句、とりあえず散策に出たうえで、梅を探してもいいな……と思い付く。梅見はそんな感じのものであり、特徴をよく捉えている。 |

| 「転げ来し」という飛躍した言葉に戸惑う読み手もいることと思う。達磨の産地は群馬県高崎市に多く、達磨だけに、転がるように関東各地の達磨市へ届けられることが想像できる。それも上州が舞台だとすれば、空っ風に乗ってくることも想像できる。「関八州を転げ来し」――見事である。 |

| 歌人としての大伴家持はよく知られているが、政治家としての家持は余り知られていない。中納言従三位まで務めている。長岡京造営時には藤原種継暗殺事件の黒幕の一人として遺骸のまま追罰を受けているのである。そこのところを「晩年模糊と」と詠んでいるのである。配した季語は冬雲雀だが、家持の代表作「うらうらと照れる春日に雲雀揚がり……」を踏まえ、季節を冬に移したのが技である。 |

| 正月といっても暇、時間を持て余している。こんな時こそ年始客が来てくれたら嬉しいのに……と思う。そこまでなら、まあ普通である。が、この作者「女礼者」と限定する。女性客に来て欲しいと。この厚かましさがおかしい。 |

| 『放浪記』は林芙美子の自伝的小説。誰かに貸したまま戻らないという。計ったわけではなかろうが、放浪記だけに、はなから帰ってこないような、作者も解った上で貸したような、ほのかなユーモアが醸されている。 |

| 風車を廻すのに風が足りないので走って風を集める。そういう句だが「風の子」「風足す」「風車」と一句の中に「風」の文字を三回入れて、決して句を乱すことも茶化すこともなく成立させたのは大手柄である。 |

| 梅と言えば水戸偕楽園。三千本ほどの梅の木があるという。それを「黄門さまの国に入り」とおおらかに詠んだところがいい。読み手の胸にはテレビドラマで馴染んだ黄門様一同の大見得を切る場面がありありと浮かんでくる。安心して見ていられる勧善懲悪がいい。安心して拍手をしたくなるこの句もいい。 |

| 隣家とは良好な仲で行き来がある。両家共猫を飼っていて、この猫同士は恋敵でいがみ合っているという。隣家との関係を面白い観点で描き出す独特の技倆である。 |

太の文字の糞に似し点梅匂ふ 柊原 洋征

| 私も参加した金子兜太生家訪問の吟行句。前三句は兜太の代表句を各々本歌取りして訪問時の季感を生かした秀作である。秩父への、兜太への巧みな挨拶に感嘆した。四句目は兜太の「太」に目を付けて、兜太の土俗的な詩精神にまで踏み込んだ上出来の作品。緊張感漲る吟行であった。 |

| 「松取る」「松納」は早い地方では六日。そのあとの三百六十日ほどは全部余生、しかも「今年の余生」というのだから、昨年もそうだったというのだ。老境を語った句として出色の出来、記憶にとどめ、後世に残したい句だ。 |

その他印象深かった句を次に

| 寒中の水で醸造した酒は味もよく、長く貯蔵がきくとされた。句は寒造の始まりに神主を呼んで、醸造の成就と蔵の安全を祈って貰ったという。杜氏も蔵人も頭を垂れて神妙に祈りを捧げる。そういう様子を真摯に詠み取っている。同時出句の〈寒造り帳場に並ぶ金看板〉は店先の様子。商標や銘柄を彫って金文字を浮かせた看板がいくつか掲げてある。余計な感情を入れず、情景を具体的に提示し、あとは読み手に任せるという写生の骨法がいい。 |

| 冬の狩猟期が終り、草萌えの頃、野山を散策すると下萌の間に光るものがある。猟で使った薬莢である。そのことから読者の目に草萌と同時に冬の荒寥たる風景も浮かぶ。薬莢という「物」をキーワードとして提示することによって、劇的な二つの風景が浮かび上るところがいい。季節の変化をうまく捉えている。同時出句の〈観梅や冷たき床の天守閣〉は松本城であろうか、実感が深い。 |

| 昭和三十年代の初頭、沢木欣一が能登を訪れ「能登塩田」二十五句を発表した。〈塩田に百日筋目つけ通し〉など。結社「風」はその後「塩田」を夏の季語に立項したが、その後、塩の専売制度が廃止となり、塩はほぼ輸入に頼るようになり、塩田そのものが消えてしまった。能登塩田だけは観光塩田のような形で残ったのである。さてこの句は「ざれ」「ざらり」の音のリフレインで、冬の能登の風景が臨場感を持って胸に迫ってくる。 |

| 伊豆大室山の山焼の風景であろうか。山頂に幾つかの石仏があったことを思い出す。煙が石仏を覆う。句は「煙に巻く」が面白いところで、慣用語の「煙に巻く」――気炎をあげて相手をまどわせる――と、擬人化を絡めているところがミソである。同時出句の〈溢れさせ白子の枡の量り売り〉も取れ立ての白子の様子を活写している。 |

| 「叩けば零れさう」の措辞がいかにも「凍星」の堅そうな感覚と合う。研ぎ澄まされた感性の良さである。私の育った信州伊那谷の空はまさにこのような感じで、声を出せば跳ね返ってくるような夜空であった。 |

| 「まんさく」の名前は「豊年満作」からとか、「先(ま)ず咲く」からという二説がある。「金縷梅」の字は黄色い花が紐状に垂れるところから付けられた当て字である。寺での嘱目であろう。読経を理解するかのように捩れを解いて咲く、と面白い見立ての句となった。 |

| 針供養の始まってしばらくの光景であろう。豆腐や蒟蒻の台に針を刺していくのだが、最初のうちは一定の間隔を置いて刺し、それがあたかも運針のごとくに見えたというのである。多分そのあとは間隔を無視して林立していくのである。「運針」が発見であった。 |

| 確かによく解る感覚である。春泥の靴で人の家を訪ねた時とか、自動車に乗る時など申し訳なくて身が細る思いがする感覚である。都会では春泥が珍しいことになってしまったが‥‥。 |

| 雪解川の荒々しい流れをよく捉えた句である。俳句はこのようにきっちりと写生することが肝心要。その上の雪を残した山々や芽吹き始めた川辺の様子なども自ずから読み手の目にも浮かんでくる。鮮烈な激流を「倒木」を配してうまく詠み止めている |

| 「待ちくたびれた」が何ともいい。残業で帰ってこない家族をじっと待っているおでん鍋である。待っている主婦の気持も同時に籠められていて、おでん鍋を擬人化してしまうという実に面白い発想である。 |

| 言われてみたら、なるほど‥‥そんな気がするのである。金属の味とは、たとえばスプーンを舐めた時の感覚か。読み手に実感を持たせるユニークな発想であった。 |

| 伊那男俳句 自句自解(52) 後の月故郷に借りる父の帯

学生の頃帰郷すると、たまに母の縫ってくれた紺柄の着物を着ることがあった。そんな写真がどこかに残っているはずだ。多分心酔していた太宰治の真似をしてみたのだと思う。そんな時は父の角帯を借りたものだ。今もそうだと思うが信州の夜空は美しく、子供の頃冬の物干台に布団を持ち出して寝たことがある。しとどに夜露を浴びて、翌朝母に叱られたことがあった。天体の構造には全く興味はなく、ただ眺めているだけで満足であった。この句は「後の月」を季語とし配合したが、実景かというと、そうではない。父の帯を借りて着物を着たという思い出と、後年俳句を始めてから知った「後の月」という美しい季語が時を経て融合したのである。写生派といっても事実だけを述べるわけではない。時空を超えて心に残っていた「事柄」と「季語」がぶつかり合い馴染み合う。俳句という形式は瞬時に完成するものだが、実は長い年月の中から醸し出されるものだ。 秋風や首を回せば鳴るこけし

平成十七年六月、盤水先生の第十一句碑〈東根は出羽の楽園さくらんぼ〉が建立し、その句碑開きの祝賀会に山形県東根市を訪ねた折の句である。その夜近くの温泉に泊っての句会で、この句を含めて何句かが高得点であったので嬉しい記憶として残っている。盤水先生はこけしの蒐集家で、中野の書斎には沢山のこけしが並んでいた。〈こけし屋に頭を揃へたる雛燕〉を始めとしてこけしを詠んだ句は多い。そんなこともあり、私もこけしを詠みたいと思っていた。同時期毎月のように登山もしており、下山後に鳴子温泉に泊り、町のこけし屋を覗いたことがあった。その折「鳴子のこけし」という言葉から「鳴る(・・)こけし」というフレーズを思い付いた。その工房では首を据えるとき、かすかに音がしたように思ったのである。そのようなことが、句碑開きで山形を訪ねた折に浮かび上がり、句となったものである。旅の中の記憶の断片を頭の中に蓄えておくことが大事である。 |

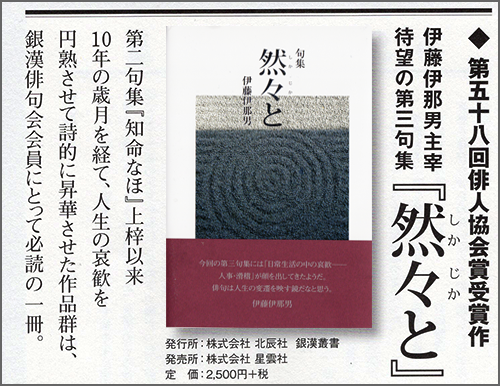

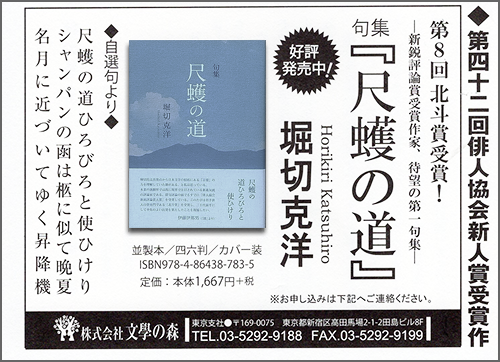

| 去る3月5日、平成30年度の俳人協会四賞の授与式が京王プラザホテルで行われました。 ご存じの通り、伊藤伊那男主宰が句集『然々と』で第58回俳人協会賞を、同人の堀切克洋さんが『尺蠖の道』で第42回俳人協会新人賞を受賞四、銀漢俳句会から4賞の内二賞を頂くという快挙となりました。2019/4/30/更新 |

| 二次会・店内に入りきれない人数でしたが,日曜日とあって店の前の通りも通行が少なく,穏やかな天候の下、外に溢れる受賞者の二人や他結社の方々と交流するなど、思い思いにお酒を楽しみながr懇談を深め,何時までも祝賀会の熱気は冷めることがありませんでした。 |

| 伊藤伊那男 俳人協会賞 堀切 克洋 俳人協会新人賞 2019/3/17 学士会館 銀漢亭(二次会) |

| △ 月刊「俳句四季」に受賞の記事が掲載されました。 △月刊「俳句四季」に受賞の記事掲載は5月号(4/20発売)か6月号(5/20発売)のどちらかを予定しています。 |

2月 2月16日(日) 2月16日(日)6時起。まだ暗い。1時間ほど温泉に浸り、夜明の風景を見る。露天風呂に雪が舞い込む。9時過の青い森鉄道で八戸へ。駅で吉田千嘉子さん、岩村多加雄さんの迎えを受ける。2台の車で「三沢市寺山修司記念館」。30年近く前に来た記憶あり。学芸員の方に1時間ほど説明を受ける。やはり天才。43歳の逝去は惜しい。八戸根城跡「根城の広場」へ。中世の城。八戸南部氏の居城跡で良く残っていた! と嬉しい。雪の中を歩き復元した館などを巡る。「八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館」。ガイドさんの説明を受けながら漆文化や国宝の合掌土偶などを実見し、豊かな文化に圧倒される。丸1日、内容の多い見学をし、「ダイワロイネットホテル八戸」へ投宿。18時、「ぼてじゅう」という料理屋にて親睦会。「たかんな」吉田主宰、奥田卓司編集長、岩村多加雄、小泉静子さん。奥田氏、会津藩の末裔と知る。あと内輪で「みろく横丁」の屋台で少々飲む。  2月17日(月) 2月17日(月)6時半、吉田さんの迎えを受けて、「長者山新羅神社」へ。「えんぶり」の奉納神事を見る。30組ほどの内、10ほどを見て町へ。途中の広場で振る舞い酒に呼び止められて、おでん、甘酒、熱燗を戴く。ホテルをチェックアウトして街中の「一斉摺り」を見て歩く。昼、「八食センター」の「七厘村」へ。鮮魚店で、北寄貝、烏賊その他を買い焼く。日本酒「田酒」がうまい。あと八戸の海へ案内して貰う。目が覚めると種差海岸。冬の怒濤が凄い。「鮫角灯台」近くのソフトクリーム店。「蕪島」の横を通ると火災跡再建の神社。何と、総二階建の奇妙な建物に変わっている! 「館鼻岸壁」を見て市内へ。18時、国の登録有形文化財「更上閣」で「お庭えんぶり」を観覧。屋敷の中から明け放った庭のえんぶりを見る。せんべい汁をいただきながら。何とも贅沢。20時過の新幹線「はやぶさ」で東京へ。吉田さん他の皆様に感謝!  2月18日(火) 2月18日(火)コロナウイルスの猛威で、木曜の「銀漢句会」どうするかの判断。心配な人は遠慮なく休んでもらう通知をして、来る人だけで開くことに。「萩句会」「大倉句会」「蔦句会」「纏句会」は休会との報告。店、ホトトギス系の「閏句会」7人。21時に閉めて、帰宅すると孫の伶輔(小3)が、劇団四季の「ライオンキング」のヤングシンバ役のオーディション合格と。やった! けれどこれから猛レッスンが始まるし、大変大変。 2月19日(水) 高校同期「三水会」。5人。来年、創設百年祭あと学校統廃合政策により合併、移転の可能性ありと。コロナウイルスの影響あり、客まばら。元野村證券北京駐在の川畑保さん。  2月22日(土) 2月22日(土)伊那北「同期三人会」(伊那男、井蛙、光汪)久々。11時、「大宮氷川神社」参拝。「奥信州」で蕎麦の昼食。ここは驚くべき大盛り。円墳のように盛った蕎麦が出る。あと、大宮公園の梅林を抜け、「大宮盆栽美術館」。見事! 東武線にて岩槻。「人形の東玉 総本店」の雛店を見る。岩槻藩校「岩槻藩遷喬館」。儒者児玉南柯は、大奥女中、絵島の血縁。時の鐘を見て「岩槻城址公園」。沼に浮く城であった。「ふな又」にて5句出し句会。鰻を中心とした老舗。大宮に出て駅前の「いづみや」で〆の一杯。同行は展枝、小石、うさぎさん。  2月23日(日) 2月23日(日)伶輔、BSNHKの日曜日の「おとうさんといっしょ」のダンスの振り付けで踊る役の出演依頼きたと。4月号の原稿書く。16時、新橋の「新橋亭」にて本井英氏の「大磯町鴫立庵」入庵(庵主就任)を祝う会。奥坂まや、井越芳子、小林貴子、窪田英治、仲寒蝉氏などと同じ円卓。紹興酒佳し。料理佳し。 2月24日(月) 3月3日の「俳人協会総会」、協会三賞受賞式、親睦会全て中止と。コロナウイルスの影響恐るべしの状況。選句。夜、近所の成城仲間の家でバーベキューパーティー。 2月26日(水) 「雛句会」10人。このあと3月にかけての句会はおおむね休会。「伊那北高等学校関東同窓会」の編集部、日野利昭氏、私の紹介記事の取材に来て下さる。  2月27日(木) 2月27日(木)14時半、日本橋「ここ滋賀」、毎日新聞の今井、滋賀県柿町氏と4月からの句会打ち合わせ。16時半、井月顕彰会の面々来店。3月7日の「井月忌の集い」は中止とする。このあと休会の通知作成、発送など井蛙さん大変。店、閑散。 2月28日(金) 環順子、片岡啓子さん手伝いに来てくれて、「井月忌の集い」の中止通知何百通か発送。あと一緒に飲む。客無し。来週は(月)〜(木)を店休むこととする。  2月29日(土) 2月29日(土)4月号同人、会員の選句終え、大溝、花果さんに郵送。17時、新宿区荒木町の「しほ瀬」。三笠書房の押鐘会長のお招きで「ふぐの会」。清人、森平さんと同行。 3月  3月2日(月) 3月2日(月)雨。「彗星集」仕上げて4月号の原稿終了。桃子に頼まれてガーリックライス。春雨のうま煮などを作る。17時、神保町の居酒屋「兵六」へ入店。一度も行ったこと無く、それならこの機会にと清人さんから誘われたもの。外科医の清水旭峰先生他。やはり名店。あと文壇バーとして名のある「サロン書斎」。ここも初めて。神田に17年も店を開きながら、このような店を知らずにきたのである。「サロン書斎」には超豪華なカラオケルームもあり、歌う。 3月3日(火)4日(水) 終日家。二日酔いあり、休養日とする。夜、雛祭にて孫と一緒にちらしずし、蛤のおつゆ、などなどを作り、祝う。M・Kさんより「銀漢俳句会」への高額の基金戴く。また、高知の文旦も。「慶応俳句丘の会」記念集に30句と経歴など。「俳句界」6月号に旅吟のポイント500字送る。唐沢静男句集稿を見る。 3月6日(金) 「大倉句会」は中止ながら、有志が集まるということになり、15人ほど集合し、酒盛りとなる。清人さんから気仙沼の牡蠣到来。 3月7日(土) 夜、杏一家来宅。二家族14人で食事会。鴨鍋など。  3月8日(日) 3月8日(日)終日家。そういえば、今日は結婚記念日。45年前のことだ。原稿あれこれ書く。作句。  3月9日(月) 3月9日(月)店、数名、21時、閉めて、うさぎ、敦子さんと「ふくの鳥」で小酌す。先客一組しかいない。コロナで一句〈咳をしたら判る 伊那男〉 3月10日(火) 超結社句会「火の会」8人集合。皆、元気。渡辺花穂句集『夏衣』発送。  3月11日(水) 3月11日(水)客、清人、アルミさん。21時、閉める。  3月12日(木) 3月12日(木)店、主宰仲間の「白熱句会」休会か否かの問い合わせに出席の声多く、開くことに。水内慶太、檜山哲彦、井上弘美、佐怒賀直美、小山徳夫、木暮陶句郎と私。10句出し。二階で「極句会」も開いており、あと9人店に。  3月13日(金) 3月13日(金)客、来ても来なくても店開くことに。うさぎ、羽久衣、淳子さん。小川洋さん来てヴーヴクリコ二本開けて乾杯!  3月14日(土) 3月14日(土)桜開花宣言というが、午後雨が春の雪になる。終日家。龍正君入院。 3月15日(日) 終日家、選句。 3月16日(月) 岩野歯科。先日、取れた銀の替わりにセラミックを埋める。67,000円。店、まあ閑散……。  3月17日(火) 3月17日(火)店、閑散。20時閉める。  3月18日(水) 3月18日(水)「俳句てふてふ」へエッセイ千字。蕪村の〈菜の花や月は東に日は西に〉と当時の経済について。 |

▲エゴノキ(チシャノキ)

エゴノキは、北海道から九州・沖縄と日本全国に分布する落葉性の高木です。古くから庭に植栽されて楽しまれ、歌舞伎の演目にも「チシャノキ」「チサノキ」の名称で登場します。また