2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2014年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

HOME 句会案内 バックナンバー

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2014年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

![]() 8月号 2014年

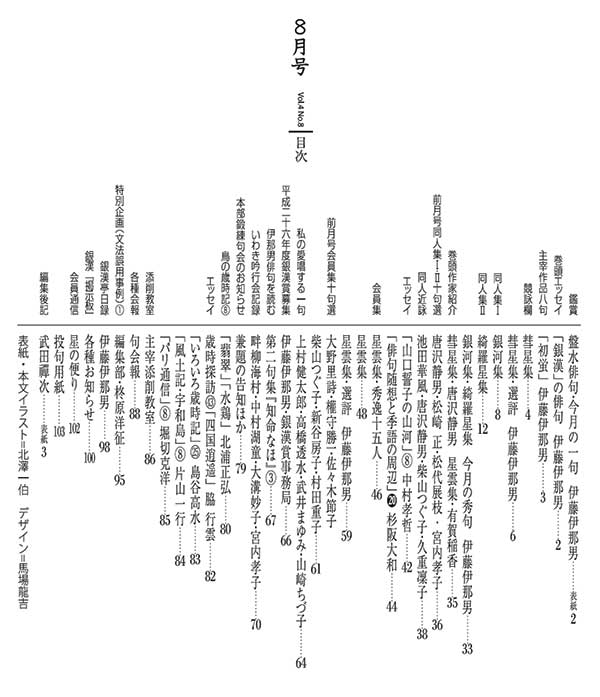

8月号 2014年

| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀河集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 伊那男・俳句を読む 銀漢の絵はがき 掲示板 鳥の歳時記 銀漢日録 今月の写真 |

伊藤伊那男作品主宰の八句初蛍 伊藤伊那男

衣更へて四肢のいかにも頼りなし ノーネクタイてふそれだけの更衣 尾鰭付く竜馬の話初鰹 叡山の夕翳およぶ浮巣かな 映写機を過りし火蛾の大きこと 月山を暗幕として初蛍 なかんづく信濃は大き蛍籠 ほほゑめばほほゑみ返すさくらんぼ    今月の目次  銀漢俳句会/8月号  銀漢の俳句伊藤伊那男

|

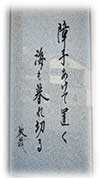

| 「銀漢」の俳句 伊藤伊那男 ◎放哉と井泉水 6月の「かさゝぎ俳句勉強会」は尾崎放哉がテーマで、その後の店での懇親会で、私も暇に任せて話に加わった。昭和61年1月5日、NHKで「海も暮れきる 小豆島の放哉」が放映された。吉村昭の小説『海も暮れきる』がドラマ化されたのである。私は知らないでいたのだが、句友の女優松岡みどりさんがこのドラマに感銘していて、再放映を何度も掛け合った。その執念が実って、平成の初めの頃であったか、愛宕山のNHKの映写室で一度限りの再上映が実現した。モノクロフィルムで主演は橋爪功、その他の出演者は小豆島に生活している素人の方々であった、その上映会にはその内の何人かの方も上京されていた。もちろん原作者の吉村昭、夫人の作家津村節子さんも同席された。 会場を移してパーティーがあり、何故か私も指名を受けて感想を述べた。吉村昭氏とお会いしたのはこれが最初で最後であった。吉村昭のデビュー作『星への旅』(第2回太宰治賞)を読んで以来のファンであり、感激の1日であった。 それはさておき、この小説の題名となった「海は暮れきる」は小豆島での放哉の句 障子あけて置く海も暮れきる から付けられている。放哉は大正15年に小豆島の南郷庵で逝去したが、その二か月後、師の荻原井泉水が遺句集『大空』を出版している。その中に収録された句である。 それからおよそ70年を経た平成八年、鎌倉の荻原海一氏宅の物置から井泉水が遺した紙袋数個が発見され、その中から放哉の小浜、小豆島時代を主とする句、2721句が出て来たのである。それも沢山の句に添削がが入っており、別けても注目されたのが、この「海も暮れきる」の句であった。放哉の原句は次である。 すつかり暮れ切るまで庵の障子あけて置く 結社「層雲」を主宰した荻原井泉水は不思議な人である。放哉、種田山頭火、橋本夢道、栗林一石路などの弟子を育てたが、放哉の例から見ても添削ということに相当な執着を持っていたようである。おせっかいなほど添削して見事に句を甦らせてしまうのである。では井泉水の句を何か思い浮かべることができるかというと……さて……。 ついでながら尾崎放哉の戒名は「大空放哉居士」である。当初「大空院心月放哉居士」とされたのだが、この戒名についても、井泉水が「放哉にはあまりに格が高すぎる」と指摘し、変更されたという。戒名にも井泉水の添削が入ったということである |

| 出羽三山は先生の第二の故郷とも言うべき地。崇峻天皇の御子蜂子皇子の開山とされる。先生の句碑の一つが、手向の講宿、三光院にある。山開きの頃は夜中の3時頃から、日の出の山頂を目指す講人の登山支度で宿は騒然となる。講宿には祈禱の間があり、山開きを祝う供物が献饌される。その中心となる餅を詠んだもので、どっしりと姿の良い句柄である。宿の主は三山神社の神官であり先達でもある。法螺貝を鳴らして出発を告げる。 (昭和58年作『寒靄』所収) |

| 合せ鏡は、前の鏡に背後から別の鏡をかざして写し合せ、後ろ姿を見ること、である。つまり自分の後ろ姿しか見えない。となるとこの句の「母の影」は――母の面影を見た、ということになるのであろう。普段見ない自分の襟首や後ろ髪の様子が、ありし日の母とそっくりであった、というのであろう。母の日であるだけになおさら感慨が深まる。「母」のリフレインも心地良い。 |

| 多分、故郷の畑か庭でできた枇杷を送ってきたのであろう。その地方の新聞に包んである。広げた新聞紙の上で一つ皮を剝き食べてみると、したたった果汁が新聞の記事を濡らす。何の記事か解らぬが、新聞と言わずに「記事」としたことで望郷の念が深まるようだ。枇杷という果物の特徴も捉えていて季語が動かない。 |

| 江戸時代、隠れ切支丹の里であった浦上は、大正末に浦上天主堂を完成させた。ところが昭和二十年の原子爆弾投下により破壊された。昭和三十四年再建、という歴史を持つ。キリスト教弾圧の歴史に加えて原爆の被害と、二重の苦しみを背負った建物である。それだけに「万のこゑ」には切実な悲しみが籠る。桜しべは無辜の民の数ともみえる。 |

| 函館あたりの風景であろうか、もちろん海外の景でもいい。路面電車の走るゆるやかな坂の先は海。うっすらと春の夕焼が電車の窓を染め、また海面も染める。何とも美しく、また穏やかな光景。「先に海」の言い切りが効果的。 |

| ああ、いいなあ!私が最も好きな、最高に贅沢な場面設定である。ごく普通の宿でいい。いい湯に浸かってよく山風の通る部屋で、ごわごわに糊の効いた浴衣を着てくつろぐ。前面に若葉、青葉の山が見える。何ともたまらない---。 |

| かたくち鰯の稚魚が白子(しらす)。関西は「かちり」などと呼ぶ堅干しが一般的。関東方面は「釜揚げ」などと呼び、茹でたままの柔らかいものを好むようだ。その白子漁の舟が戻るのだが、ともかく鮮度が命の小魚にて浜辺で釜に湯を滾らせて待つ。がっちりとした写生句で、皆川盤水先生の詠み方が、こんな風であった。 |

| なるほど今なお伝説のプレーボーイの名が橋に町に残る。 |

| うまい構図の句だ。若者のエネルギーが充満している。 |

| 「拭くとも撫づるとも」に母への思いが深まる |

| 京大地震研究所の山だと聞いたことがある。青嵐がいい。 |

| 涼みながらの台所仕事。生活感があっていい。 |

| 蚕豆から「御蚕包み」の諺に行きついた手柄。 |

| 蚊遣もここ数年急激に進化。渦巻物が懐かしい存在に。 |

| 地獄の門番によばれる木下闇。「笑み」の迫力。 |

| さすがに「花王」といわれる花。「ひたむき」が効く。 |

| 哲学者のような蟾蜍。御先祖の伝言を預かっているか。 |

| やや季感に欠けるが、日本を隆盛にした製糸業への挨拶。 |

| 鑑真和上と、芭蕉の句への挨拶。本歌取りの楽しさ。 |

| 竹皮の落ちるのを見て、柱の傷を思い出す。 |

| 野外映画会。風で映像が歪んだりしたものだ。 |

伊藤伊那男

| 一読、幸せな気持にさせてくれる句である。生まれてきた子供は皆平等、どの子も親の愛情の籠ったいい名前を持っているのである。俳句は年季、年輪が「物を言う」文芸であると思うが、こういう句などがまさにそれで、私にはまだ作れない。子育て、孫育てなど人生の経験の裏打ちがあってこその句である。いわば酸いも甘いも嚙み分けた人の句。優しさに満ちている。余談だが子供の日は立夏直前の五月五日だが、そのあとの一週間が児童福祉週間なので「夏」に分類されている。 |

| エスプリの効いた句である。水鶏の雄はカタカタと戸を叩くように鳴くので「水鶏叩く」「水鶏笛」などと詠むのだが、その「叩く」を神話の天の岩戸に持ち込んだのである。水鶏がどんなに鳴いても(叩いても)天の岩戸は閉ざされたまま。開く気配もない、というのだ。 |

| ある、ある!と誰もが大きく頷く句である。でも誰も詠めなかった------これが日常生活の中の発見である。大事にし過ぎて結局は黴の生えてしまった着物、使わないまま黴の生えた靴、財布など、私にも憶えがある。黴を生えると言わないで「奪う」という擬人化にしたところが、うまい。 |

| 我々の世代の俳人は、啄木忌、太宰忌、と俳句と関係の無かった文人の忌日が好きだ。その特異な人生が印象深いからであろう。こんな人達が家族や親類にいたら困るのだけれど。さて、古書店で開いた詩集に折り目が入れてある。元の持主の人生の中で琴線に触れた部分である。自分にも思い出のある詩であったか、見ず知らずの人に思いを馳せる。同時出句の〈捨てがたき同人誌積む啄木忌〉〈綴本のこよりのゆるび虎が雨〉も、そこはかとない愁い。 |

| 蛍の飛翔のあとを黒板に書いた一片の詩に見立てた句である。実にうまい比喩である。黒板という一面の闇、一片の詩はくずし書きの和歌であるかもしれない。白墨の白い字がまるで蛍の光のように思えたというのである。鋭く豊かな感性を発揮した抒情句。 |

| 「千の風になって」という歌が流行した。この句もその歌が根底にあるのかも知れない。親しい方が亡くなったのであろう。その魂が、若葉風の一つとなって窓ガラスを叩く。風となって生者の心に残るのである。 |

| 高齢化社会を象徴化する句である。確かに平均寿命から見れば六十歳はまだまだ若い、ということになろう。「今の自分からみたら遥かに遠い昔の出来事だったなあ」という感慨である。あやめといえば古今集のよみ人知らずの歌〈ほととぎす鳴くや五月のあやめ草あやめも知らぬ恋もするかな〉の歌を思い出す。あやめに分別という意味の「文目」を掛けているのだが、そんなことを併せて読む楽しみもある。 |

| 草野心平に全編蛙を素材とした第一詩集『第百階級』がある。その蛙が詩編の中から抜け出してきたようだという。今度は雨蛙が心平の詩を歌うのだ。 |

| 長唄などの楽譜をみると一音に一語づつ付ける平仮名のものがある。そんな感じの祭囃の楽譜なのであろう。祭に向けて慣れない横笛の練習に入ったのであろう。「ひらがなの楽譜」の捉え方が実によくその辺の事情を伝えている。 |

| しゃぼん玉もやはり笑う子が好きなんだ、という楽しい句である。笑う門には福来たる、というが、子供の無心の笑顔ほど人を和ませるものはない。しゃぼん玉だって---…。 |

その他印象深かった句を次に

![]()

| 「踏青」は中国の行事であったようだが、今は「野遊」と同じ意味で使われる。春の日和に子供を萌え出した芝生の上などで遊ばせる。あたかも「鳥放つごと」――この措辞が何ともいい。思い切り羽を延ばせ、という親心が比喩により詩になったのである。同時出句の〈朝寝して憂き世の裏へ行つてみる〉〈鶯餅つかまれたまま指の跡〉〈鯉のぼり折目邪魔して暴れけり〉も朝寝を心象風景へ持ち込んだこと、鶯餅のやわらかさを具体化したこと、鯉のぼりの困った折り目に鯉が暴れると擬人化したこと、など目配りの良さと、繊細な感性が窺われる。 |

| 新茶の時期に、残っている去年のお茶を「古茶」という。多分昔は保存方法が今のようではなかったので、味が劣化していたのであろう。それだけに新茶の香りが待たれたのである。この句はそうした新茶と古茶の位置を逆手に取って「古茶には古茶の味わいがあるんだ」と開き直っているのである。人生と重ね合わせたところが眼目だ。 |

| 姪ということになると、作者の兄弟の娘ということになる。既にその母を亡くしていて、作者が母親替りの存在ということになるのだろう。姪との電話で、亡き母の思い出話を語り合ったのであろう。「母亡き姪」の措辞にしみじみとした味わいがあり、「長電話」に物語り性が出た。「母」のリフレインも抒情を深める効果が・・。 |

| 時を知らせるとき巣箱から鳩が現れて時刻の数だけ鳴く。丁度十二時の時を告げた鳩に、そうだ愛鳥週間だったんだ、と気付く。時計の鳩と愛鳥週間を重ねた面白さ。 |

| 明治維新のあと日本の城の大部分が解体されてしまった。立地がいいので、今度は新しい支配者が、県庁舎や市庁舎を建設する。わずかに天守閣が残されていたのであろう。空地は公園となり噴水の広場になっている。噴水の穂の奥に様々な歴史を秘めた天守閣があるという構図のよさ。 |

| 蘖(ひこばえ)は孫生(ひこばえ)の意。伐った根株から出た芽のことを言う。この句は切り倒された畑の隅に出た蘖が、また切り倒されたと言うのである。「もののあわれ」を伝える。農耕と自然との相克、調和ということを考えさせられる句となった |

| 若い頃の男は、つまらない事が理由で親に反発して家を出ていってしまったりする。ものの弾みということもあるが体面もあるので簡単に折れたりもできないのだ。その兄が、母の日を口実にして久々に家に戻ったというのだ。十七音の中に一つの物語をしっかり構成したのは見事! |

| 思い出すなあ。まだ底が平らなスプーンなどなかった子供の頃、必ずといっていい位、苺を器の外に跳ね飛ばしていたことを・・。大人になった今は学習効果もでて、手加減を憶えたのであろう。こういう馬鹿馬鹿しいことを生真面目に詠むのが俳句の楽しさである。 |

| 「炎天を突き抜け来る」の表現に衝撃の大きさが窺われる。「青天の霹靂」という諺があるが、予想外の訃報が届いたのであろう。「突き抜け来る」というところに電話かメールか、ともかく電波の伝達であることを思わせる。 |

| 奈良などを歩くとあちこちで遺跡調査をしている光景と出合う。周辺は野遊びのできるような散策地。その丁寧な発掘作業は永遠に続くようにも思われる。「先見えず」にその悠久の作業への感嘆と、来年もまだやっているかも・・というようなおかしみの心が混在しているようだ。 |

| 回想―句集『知命なほ』の時代(3) 伊藤伊那男 句友に数時間店を任せて、久々「蛇笏賞」の贈呈式に出席してきた。今年は第四八回で、深見けん二氏・高野ムツオ氏の二名が受賞された。配布された歴代の受賞者一覧表を見ると、私が最初に授賞式の案内状を受けたのは第33回鈴木真砂女の『紫木蓮』の時であった。第一句集『銀漢』で俳人協会新人賞を受賞した頃で、ああこんな形で俳壇というものが構成されていくのだな――と思った。 さてその鈴木真砂女の会は印象深いものであった。既に九十90歳を越えていた真砂女は車椅子を演壇の下で降りて自力で登壇したが、少しよろけた。マイクを前に「昔は男によろめいたけれど、今はこんなになっちゃって――」と笑わせた。続けて「受賞祝いに匿名で着物をプレゼントしたい人がいるから、と仕立屋が来て、この着物を作ったのよ。一体どの男からかしら――と考えていたんだけど、瀬戸内寂聴さんからだった」と。これが90歳を過ぎた人の台詞であるから驚いてしまう。思えば〈死のうかと囁かれしは蛍の夜〉などという句も九十歳に近い頃のものであった。 それから五年後の平成16年に福田甲子雄の『草虱』が受賞した。手紙のやりとりなど、少しではあるが交流があり、好きな作家であったので祝意を述べたくて出席した。福田氏は多分その折には既に癌を発病されていて、1年を経ずして他界された。 それから10年間、店を休むわけにもいかず、欠席を続けていたのである。今回受賞者の1人、高野ムツオ氏は、もう5年前になろうか、私が気仙沼海の俳句大会で講演をした折、お会いしている。もともとこの大会の選者を務めておられるのだが、毎回披講をする午後から来ている、という。それが「伊那男さんの話を聞こうと思って昨日のうちに来て泊ったよ」と。氏の住居は多賀城市だが「同じ宮城県だけれど東京へ行くより時間がかかってしまうんですよ」とのことであった。そういう借りがあったので、何としてもこの会の祝いに駆けつけたかったのである。 このように俳句は様々な縁を結んでくれる。渡辺昇一が「西洋は法の前の平等、日本は和歌の前の平等」と言った。確かに万葉集の時代から、もはや差別用語になってしまうが、車夫馬丁、遊女であろうが、良い歌を作れば公家と同じ土俵で評価されるというのが日本の言霊の世界である。その思想がずっと今も続いていて、歌会始では良い歌を作れば誰であろうと宮中に招待されるのである。俳句を始めてしみじみと「言霊」の国にいる有難さを思うのである。 句集『知命なほ』 伊藤伊那男 平成11年 若狭井の錆びし錠前春寒し

東大寺裏の水田の初蛙 目の合ひし仔猫そのまま飼はれけり 父倒れるの報 父訪はな雪解雫に急かさるる 風粗し鴨引く頃と言ひながら 夕鐘や瀬田の蜆の太るころ 木曾仔馬脚の太きを褒めらるる 散りぎはの白のきはまる梨の花 筍飯父は寡黙に音立てて いつせいに冷麦啜る講の人 平成11年 貰ひ湯の闇に十薬匂ひけり

包丁に一点の錆梅雨兆す 天牛の身丈に余る髭振れり 翅たたみ訃の使者めける火取虫 玄関に父立つてゐる帰省かな ネクタイのいかにも長し生身魂 みちのくや迎火に足すこけし屑 口重き父の八月十五日 地蔵盆筵を巻いて終りけり 秋の虹消ゆ一駅を過ぐる間に |

!

!

5月 5月9日(金) 5月9日(金)「狩」誌へ若井新一さんの第四句集『雪形』の評論。「伊那路」へ井月忌の集いの報告文を大野田好記さんと共著。地方新聞用、食物についてのコラム1回400字で10回分。などなど書きまくる。午前中、美容師の中川さん来て家族のカットなど。私は桃子の指示で眉毛のセット。店、遠藤若狭男さん古本屋の帰路とて数年ぶりにお目に懸る。「塔の会」の同期入会の方。「草樹」環さん他5人が吟行あと発行所にて句会、あと店。池田のりをさん、慶大時代の友人安藤さん(伊那北高の先輩)、福井さんと。佐古田亮介さん(神田古書連名会長)に頼んでおいた石川淳の『諸国畸人伝』届けてくれる。やや痛んでいるので代金不要と。 5月10日(土) 10時、運営委員会。13時より「銀漢本部句会」55人。句は不調!あと「庄屋」にて親睦会。  5月11日(日) 5月11日(日)快晴。朝から原稿書きなど。家の裏の畑で所ジョージさんが野菜の苗に水を撒いている。「銀漢」7月号の校正。「平成俳壇」選句、1日遅れながら発送。夜、家族で夕食。「俳壇」7月号用グラビア「私の自由時間」用の料理している写真を宮澤に撮ってもらう。  5月12日(月) 5月12日(月)発行所「かさ〻ぎ俳句勉強会」。前田普羅と。あと10人店。「や」の麻里伊、中村十郎さん、久々。 5月13日(火) 「火の会」6人。閑散。発行所最終校正。  5月14日(水) 5月14日(水)「アルパカの会」阪西敦子他、女性俳人の会に男も参加。35名。「パ」で始まる句。「祭」「四脚のもの」の題で3句。清人さん気仙沼の牡蠣を蒸す。焼そばと活躍。学生時代の先輩、桝田さん夫妻も来るが貸し切り状態で入ることできず。 5月15日(木) 「銀漢句会」あと20人。真砂年、のりをさん……。  5月17日(土) 5月17日(土)鍛冶橋駐車場より、スパリゾートハワイアンズ行バス、9時50分発。快晴。12時過ぎ着。昼食をとり、14時、貸し切りバスで勿来関へ。総勢43人。古市文子、吉田初江さんが待ってくれており、いわきの銘菓、「ふくみや」の「道明寺」の桜餅、酒代の差し入れなどいただく。福島民報社勿来支局長・浜津真也氏の取材を受ける。16時まで吟行し、いわきの津波の被災地を廻ってホテルへ。4句出し句会のあと宴会。皆川丈人さん、皆川文弘さん同行の旅。文弘さんがずっとガイドをしてくださる。あと、部屋にて酒盛りをしながら席題句会。  5月18日(日) 5月18日(日)強烈な二日酔い。ああっ、事もあろうに盤水先生の古里でやってしまった!朝食にも行けず髭も剃れず……。閼伽井嶽常福寺、白水阿弥陀堂と句碑を巡る。スパリゾートに戻って昼食。14時40分のバスにて東京へ。車中、眠りこける。東京駅黒塀横町の店にて文弘さんを囲み17人で打ち上げ。  5月19日(月) 5月19日(月)家の前の道にて以前、高井戸の家の清掃をお願いしていた中根さんとばったり会う。店、「演劇人句会」7人。 5月21日(水) 「三水会」5人。西村和子さん、角川・青木氏他と。発行所「はてな句会」あと5人。皆川文弘さん、福島民報の記事(いわき吟行の件)持参してくれる。「爽樹」環さん。 5月22日(木) オリックス時代の神村君三人。遅い時間に櫂未知子さん。菊田一平さんの句会あと八人ほど。  5月23日(金) 5月23日(金)発行所「門」句会。鳥居真里子さん他。真砂年さんずっと。武田編集長他、6月号の発送。愛媛の野菜など沢山いただく。「金星句会」あと7人。「天為旬句会」あと五名ほど。ニューヨークから帰国中の月野ぽぽなさんも。 5月24日(土) 午前中、成城幼稚園運動会。家族で。宮沢りえさんと一緒。午後「纏句会」。月野ぽぽなさんをゲストに16人。あと題の初鰹、鮎の風干し、加茂茄子の田楽。握り。終ってぽぽなさん他と松代展枝さんの家。ぽぽな歓迎会。20名程に。 5月25日(日) 選句、うたた寝。武田さんから戴いた蕨を茹でる。午後、浜松へ。オークラアクトシティホテル浜松にて「白魚火」(仁尾正文主宰)の通巻七百号記念晩餐会。仁尾主宰、有馬朗人先生などと同じメインテーブルで恐縮する。同席の片山由美子、伊東肇、西嶋あさ子氏とも久々。旭川から来たという坂本タカ女さんが「銀漢」のホームページを欠かさず見ていると。同じく伊那西箕輪出身の小林さつきさんも声を掛けて下さる。帰路の新幹線、豊橋のちくわ、ビールで。 5月26日(月) 柚口満さん今年も青山椒持って来てくださる。店、「月野ぽぽな歓迎句会」。超結社で26人。3句出し句会と親睦会で賑わう。大阪から出張で来ていた凌雲君も参加。 5月27日(火) 「萩句会」選句へ。店、閑散。但し、谷岡、眞理子、硯児、直、宗一郎さんなど来て楽しく。閉店前、森岡正作。佐怒賀直美さんが来て23時。 5月30日(金) 麒麟夫妻、坪井さん、洋さん。悦子さん発行所のパソコンの設定に。月末のせいか宴会流れの一般客が何組か。  5月31日(土) 5月31日(土)久々、一日家に居る日。「銀漢」7月号の選。選評など仕上げる。宮澤と莉子はゴルフコースへ。戻って宮澤は伊勢の撮影へ。桃子と鮎八本焼いて酒盛り。子供達も鮎好きで奪い合い。 6月 6月1日(日) 今日も一日家。疲れが溜まっていたか、書いたり、寝たり、テレビを見たり。「春耕同人句会」は休む。外は猛暑の様子。宮澤は今日も伊勢にて、夕食は中華料理の出前を頼む。少々の紹興酒とビールに酔って22時には就寝。 6月2日(月) 元気回復。午前中、執筆など。今日も真夏日。松川洋酔さん71歳誕生日とて、弟子中心に16名。発行所「かさ〻ぎ俳句勉強会」あと10人。尾崎放哉と。「海も暮れきる」(NHK)の再上映の折、吉村昭氏とお会いしたことなど思い出す。 6月3日(火) 有澤志峯さん武蔵美の同級生6名。何十年ぶりかの再会者もあると。群馬から出張の鈴木踏青子さん寄ってくれる。   |