| 2017年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 |

| 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 | |

| 2018年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 |

| 7 月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 | |

| 2019年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6 月号 |

| 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 | |

| 2020年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 |

| 7月号 |

![]() 7月号 2020年

7月号 2020年

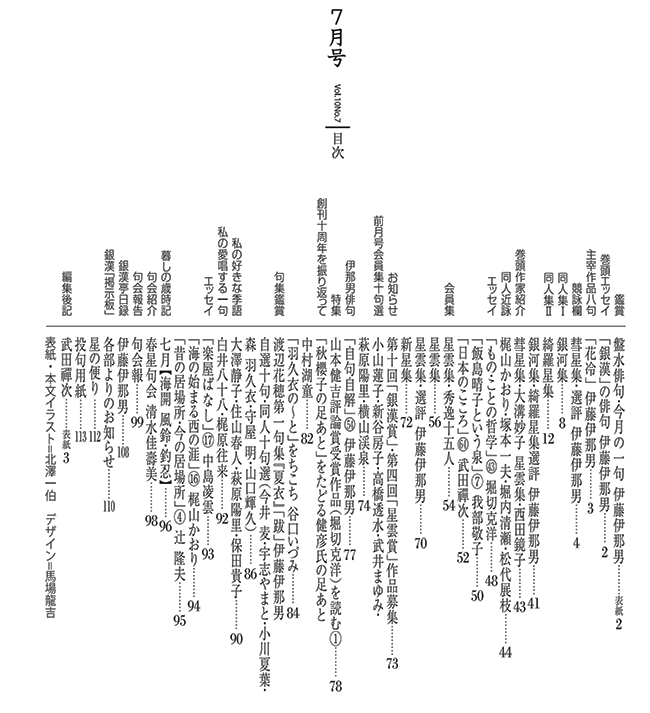

| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀漢賞銀河集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 伊那男俳句 銀漢の絵はがき 掲示板 銀漢日録 今月の写真 俳人協会賞受賞 俳人協会四賞受賞式 |

伊藤伊那男作品主宰の8句  今月の目次 銀漢俳句会/2020/6月号 銀漢の俳句伊藤伊那男

|

| ◎「銀漢亭」閉店の辞 銀漢6月号でお知らせしたように、5月末で「銀漢亭」を閉店した。昨年古稀の年を迎え、店と俳句という二足の草鞋は体力的にも限界に近く、そろそろ手仕舞の時期だなと思っていた。店の賃貸契約の更新時が来年2月末であったので、 その1月前迄と心に決め、正月に家族に伝えていた。ところが今回のウイルス騒動に直面したので、予定を半年ほど早めたのである。3月末に店舗解約の申し入れを行った。三ヶ月分の家賃支払義務があるのだが、1月分の減免交渉をして、5月末退去となったのである。いま、取毀しその他煩雑な手続きの最中である。 思えば17年前、52歳という高齢でいきなり居酒屋を始めると言い出して家族や友人を驚かせた。開店後「ここは貧乏町(神保町だが)といって商売はだいたい失敗するんだよ」などと、土地に詳しい人に聞いて愕然としたものだ。実際近隣の飲食店のほとんどは入れ替わったり閉店した。店は最初私が俳人であることは伏せて一般客を対象にしていたが、次第に俳人仲間が増えて、いつしか俳人の溜り場のようになっていった。 さて経営状態はと言うと、一口に言うと価格設定が低く、儲けは少なかった。その代わり借金も無く、途中で妻も亡くなり、私一人の生活費が出ればいいので何とか遣り繰りが付いていたというのが実態である。儲かったら自分への褒美にロレックスの時計を買おうかと思っていたが結局果たさないまま終了することとなった。 ただし飽きもせず継続できた理由は、まさに俳句のお陰であった。来店した客を常連の俳句仲間が話し相手になり、俳句の楽しさを伝えて句会に誘う。その客が面白いと思えば友人を呼ぶ。そのようにして多くの仲間が増えたのであった。特に十年前、銀漢俳句会を結成してからは加速度がついたように思う。酒場の客なので仕事の現役が多く、銀漢の会員の平均年齢が他結社より、恐らく10歳位若いという特徴も店があったからこそである。 百人ほどで発足した銀漢が現在、購読会員も含めて三百数十人となったのも店があったからこそである。それに伴って、店、二階の発行所、近所の公共施設での句会が増え、句会後の親睦会も増えた。数えてみると超結社句会も含めて月に12回ほどの集まりが入っていた。俳句に支えられた店であった。 日々そうした熱気や情熱に囲まれた生活であったからこそ、私の俳句も刺激を受けたのである。俳人協会賞の受賞はまさに「銀漢亭」のお客から賜った最大の褒美であったと思っている。 皆様に感謝して店の幕を下ろすこととする。 |

| 出羽三山中興の祖天宥別当の墓に参拝」の脚注がある。三山はもともと真言宗であったが江戸初期、東叡山寛永寺天海上人の勢力が伸びて羽黒山は天台宗に宗旨替えをした。その立役者が天宥であった。南谷別院を拓き、山内諸制度の改革を行なったが、急激な改革に絡み、讒訴を受け天宥は遠島となり伊豆七島新島で死んだ。芭蕉の〈其玉や羽黒にかへす法の月〉は追悼句である。芭蕉を追った先生は何と、新島の天宥の墓参まで果たしたのである。(平成元年作『随處』所収) |

彗星集 選評 伊藤伊那男伊藤伊那男・選補陀落を恋うて能野の亀鳴けり 伊藤 庄平

特選は同姓同名四月馬鹿 坂下 昭

風が梳く風にもつれし糸桜 笠原 祐子

鎌倉のこれも遠足墓めぐり こしだまほ

潮騒へ少し傾け遍路笠 上村健太郎

手に量る一花の重さ落椿 大沼まり子

ふらここの一漕ぎに富士越しにけり 森濱 直之

花筏風にかたらの定まらず 山田 茜

風船に種を吊るして空に撒く 戸矢 一斗

遅々として進む一筋田螺鳴く 大野田井蛙

あめんぼう水つかみては戻さるる 曽谷 晴子

蛇穴をでておもむろに滑り出す 中村 弘

川音を背に聞く山廬松の芯 小野寺清人

山裾をくすぐるやうに遠足児 堀切 克洋

笑ふ山見下ろす山も笑ひ出す 伊藤 庄平

ままごとの妻は夕餉のつくし摘む 堀内 清瀬

鳥帰る仏塔の影長く曳き 福原 紅

春昼の小屋揺り起こす張扇 今村 昌史

花吹雪遊行法師の透けて見ゆ 西田 鏡子

地を走る影の追ひつつ落花かな 池田 桐人

銀河集作品抄伊藤伊那男・選 遷宮のための苗木やみどりの日 東京 飯田眞理子

初蝶や風のふくらむ午後の庭 静岡 唐沢 静男 小諸 虚子庵の句座に突然昼蛙 群馬 柴山つぐ子 藤房に雨の重さの加はれり 東京 杉阪 大和 おほらかな直線もあり蜷の道 東京 武田 花果 囀や水分堰の水明り 東京 武田 禪次 将門の領に走れる野火の色 埼玉 多田 美記 尊顔に渋味の出たる甘茶仏 東京 谷岡 健彦 宮址いま雲雀の国のただ中に 神奈川 谷口いづみ 観音の山の裾より耕せり 愛知 萩原 空木 潮さびの売り声親し桜鯛 東京 久重 凜子 エイプリルフールの曇り拭く鏡 パリ 堀切 克洋 潮風が煽りて伊豆の山を焼く 東京 松川 洋酔

春愁や欠伸一つをかみころし 東京 三代川次郎     綺羅星集作品抄伊藤藤伊那男・選 流木に生国のあり鳥雲に 東京 松代 展枝

レタス噛むうすき氷を噛むやうに 東京 梶山かおり 足指の自づと広ぐ磯菜摘 東京 我部 敬子 玩具屋の貴石の指輪四月馬鹿 群馬 佐藤 栄子 噓が罪なりし昔や万愚節 東京 伊藤 政三 まことより噂が大事四月馬鹿 東京 中村 孝哲 指揮棒の描く稜線山笑ふ 東京 塚本 一夫 棚田百蝌蚪の国百日本晴 神奈川 中野 堯司 竜宮の鱗の欠片桜貝 東京 有澤 志峯 初燕学舎の歌風に乗り 宮城 有賀 稲香 補陀落はあまりに遠し花筏 東京 小山 蓮子 椿東風島ごと捲れ上がりさう 宮城 小田島 渚 大川のことさら長き花筏 東京 白濱 武子 野に座せばつい摘草をしてをりぬ 東京 新谷 房子 高瀬舟護送するごと花筏 東京 橋野 幸彦 春愁の吐息で伸ばす箔の皺 東京 大住 光汪 円空の弥陀の沈黙養花天 東京 相田 惠子 水源を探し当てれば蝌蚪の紐 神奈川 秋元 孝之 恙無きこともひと味木の芽和 神奈川 有賀 理 水分の神へ散り込む山桜 東京 飯田 子貢 花冷や喪服に尖る畳皺 埼玉 池田 桐人 心もちやさしくおろす春大根 埼玉 伊藤 正平 流木の波に磨かれ涅槃西風 神奈川 伊東 岬 鷹鳩と化し神域を我がものに 東京 今井 麦 噛み当てし葉脈確と桜餅 東京 上田 裕 雁風呂のなかなか沸かぬ夜なりけり 東京 宇志やまと あせるなと小さき菫が言つてゐる 埼玉 梅沢 フミ 手作りの父の茶杓や桜餅 埼玉 大澤 静子 吹かれつつ辛夷の花の錆びそむる 東京 大沼まり子 妻の忌や飛花一片を仏間まで 神奈川 大野 里詩 「越」とだけ出自応へて鳥雲に 埼玉 大野田井蛙 ももとせの木箱を並べ種物屋 東京 大溝 妙子 鼻かめば飯粒出でぬ四月馬鹿 東京 大山かげもと 仇の風錆色となる白椿 東京 小川 夏葉 一対の鞦韆として動かざる 埼玉 小野寺清人 薔薇園は指揮者待つごと芽吹き初む 神奈川 鏡山智恵子 その下に父祖を眠らせ桜老ゆ 和歌山 笠原 裕子 爪を切る音の鋭く余寒かな 愛媛 片山 一行 蝌蚪のぞくランドセルから手足出し 東京 桂 信子 牡丹の芽火焔広げてゆく姿勢 高知 神村むつ代 初蛙跳ぶまだ予行まだ予行 長野 北澤 一伯 翅開くやうに紫蘭のまづ一花 東京 柊原 洋征 禍事の世も惜春を詠ふべし 神奈川 久坂衣里子 微風にも強と弱あり春ショール 東京 朽木 直 逼塞や地虫も穴を出でたるに 東京 畔柳 海村 春宵やまだ客を待つ予約席 東京 小泉 良子 明け渡す部屋すみずみに春夕焼 神奈川 こしだまほ 山廬いま辛夷大樹の咲きをらむ 東京 小林 雅子 春の月きはの潤みて定まらぬ 東京 小林 美樹 椿咲く島史すなはち殉教史 長崎 坂口 晴子 国訛また聞き返す啄木忌 長野 坂下 昭 北窓を開きて雲の白さかな 千葉 佐々木節子 鳥ごゑをそびらに馬鈴薯種おろし 長野 三溝 恵子 開墾の森のカフェーに百千鳥 東京 島 織布 春筍や甘噛みといふ砕けやう 東京 島谷 高水 散る花のしとねとなりし西行庵 兵庫 清水佳壽美 竹林の竹のざわめき百千鳥 埼玉 志村 昌 校庭の木々は大樹に百千鳥 千葉 白井 飛露 開け放つときを待ちたる春障子 大阪 末永理恵子 春興や耳のかたちのいなり寿し 静岡 杉本アツ子 大川の先行く舟のかげろへる 東京 鈴木 淳子 今もなほ村に講あり山笑ふ 東京 鈴木てる緒 校庭の蘖ゆたかなる一樹 東京 角 佐穂子 春潮の高ぶりに沿ひ和布刈宮 東京 瀬戸 紀恵 あめんぼう水の硬さに一休み 東京 曽谷 晴子 上杉と武田を分けし水温む 長野 高橋 初風 春光を押し分けてくる滑り台 東京 高橋 透水 耕やいつも遥かに筑波山 東京 武井まゆみ 野遊びの風の窪みに憩ひけり 東京 竹内 洋平 麗かや富士の見えざる富士見台 東京 多田 悦子 野にあそぶ日曜の父ひとり占め 東京 立崎ひかり 葱坊主のびるにまかせやがて花 東京 田中 敬子 百千鳥土偶はみんな口開く 東京 田家 正好 袖いまだ通さぬままの花衣 東京 辻 隆夫 年々に遅くなりけり雛納め 東京 辻本 芙紗 水車から落つる水音水温む 愛知 津田 卓 日の暈に見え隠れして揚雲雀 東京 坪井 研治 天金の天を曇らせ春の塵 埼玉 戸矢 一斗 説法のありがたいほど春眠し 大阪 中島 凌雲 ますぐなる宿場街道椿東風 東京 中野 智子 四月馬鹿ポイントカードばかり増え 茨城 中村 湖童 風とらふ間の大きかり柳の芽 東京 西原 舞 鴻鵠にもとよりあらず羽抜鳥 東京 沼田 有希 雨はれて棚に湧き立つ梨の花 埼玉 萩原 陽里 やや老成したる心地や菊根分 広島 長谷川明子 窓拭きて雪見障子に春の雪 神奈川 原田さがみ 大潮に岩礁搔いて石蓴採る 兵庫 播广 義春 おぼれさうで溺れぬ蘆の角五寸 東京 半田けい子 春昼や御手それぞれの九品仏 東京 福永 新祇 ものの芽の咲き継ぐ明日にある期待 東京 福原 紅 柳の芽千切るるほどに風を曳く 東京 星野 淑子 雉鳴いて朝の気配をうかがひぬ 東京 保谷 政孝 問診の二言三言春の風邪 東京 堀内 清瀬 訪へば葛湯のひかり西行忌 岐阜 堀江 美州 草餅や蕨にかつて宿場の日 埼玉 夲庄 康代 久々の跣に痛き島の磯 東京 松浦 宗克 色を濃く牡丹桜と言ひにける 東京 宮内 孝子 突くほどに倦む昼下り紙風船 神奈川 宮本起代子 シェパードの手綱を絞る春嵐 東京 村上 文恵 人訪はぬ頼家の墓所月朧 東京 村田 郁子 道すべて海に始まりがうな這ふ 東京 村田 重子 鷹鳩と化して鶯谷駅へ 東京 森 羽久衣 満杯に詰めても軽し蓬籠 千葉 森崎 森平 百千鳥明るき朝を連れて来る 埼玉 森濱 直之 蓬摘みかがめば沢の音近し 長野 守屋 明 砂時計音無く落つる夜の長閑 東京 保田 貴子 空酒や亀鳴くまでのひとときを 愛知 山口 輝久 千切りを少し太めに春きやべつ 東京 山下 美佐 襟かへて衣桁にあすの花衣 東京 山田 茜 天界の村に又ぞろ雪の果 群馬 山田 礁 紐引いて点くに間のある春灯 東京 山元 正規 ふるさとの伊予美人てふ芋植ゑる 愛媛 脇 行雲 屋上に小さき鳥居や鳥帰る 東京 渡辺 花穂 奪衣婆の睨みをきかす春の闇 埼玉 渡辺 志水 |

| うまい!の一言である。確かに白骨のようになって浜辺に打ち上げられた流木もどこかで成長し、倒れ、流された歴史を持っている筈だ。鳥が故国へ帰る頃、この流木は……と思いを馳せる。季語の斡旋が抜群で、既に生命の無い流木の生国に思いが及んだ思念を大いに称えたい。 |

| この句に「なるほど」と手を打った読者はきっと多いことと思う。あの生のレタスの薄さと食感を「うすき氷」とたとえた感覚は見事である。俳句は今まで人が見逃してきた細事を発見することが喜びだ。この句の発見はレタスの例句として記憶に残しておきたい。同時出句の〈春窮といふありさまの空の棚〉は忘られそうな「春窮」という季語を現代に生かしている。〈陽光の杯としてチューリップ〉はおおらかで素直な感性を発揮している。 |

| 磯菜摘だからこその取合せの句である。岩場を歩くのであるから自ずから足元は慎重な運びとなる。加えて「広ぐ」には春の海にいる心の動き、開放感も同時に詠み込まれているのであろう。同時出句の〈橋に立ち桜堤を両の手に〉は何とも豪華な風景。隅田川の両国橋の真中から両岸の桜を楽しむ感じであろうか。「桜堤」という季語は独自性があるし、「両の手に」の纏め方も一切の無駄が無い秀逸。〈秩父嶺を絣もやうに山桜〉は「絣もやう」が発見。繊維で栄えた秩父盆地だからこその取合せである。地名が動かない。 |

| おもちゃの宝石を「貴石」と詠んだ楽しさは何ともいえない。少女には本物のダイヤモンドより、何倍も大きなおもちゃのルビーの方が「貴石」に見える筈である。その少女時代の思い出に被せて「四月馬鹿」と結んだのは、喜怒哀楽を重ねた大人になってからの感慨である。 |

| 似た発想の句だが、甲乙付けがたく両方共評価する。「嘘が罪なりし昔」ということは、今は嘘を付いても平気な時代、噓に罪も罰も与えられない時代、ということ。「まことより噂が大事」とは真実を究めないで、噂話に煽られて動いてしまう群集心理ということ。いずれも現代社会の落し穴を鋭く抉り出しているようだ。だが俳句である。「四月馬鹿」の季語でその牙を収めているのである。 |

| 実景という観点で見ると、開け放った窓から春の山が見える教室で合唱しており、指揮棒は連山の稜線を辿っているようだという。空想の観点から見ると、あたかも指揮棒に従って連山が芽吹いていくということになる。どちらで受け取るかは作者、読者共に各々の感性。 |

| 一読歯切れが良く気持の良い句である。「百」のリフレインも調べを高めているようだ。棚田の枚数の蝌蚪の国、それが「日本晴」の中にあるという。田園讃歌である。 |

| 俳句は読み手の心を明るくする、読み手に力を与えることが大事というのが盤水先生の教えであった。そういう観点から掲出句のような明るく綺麗で素直な句が私は好きである。何の説明もいらない。風に身を寄せればいいのだ。 |

| 俳句は読み手の心を明るくする、読み手に力を与えることが大事というのが盤水先生の教えであった。そういう観点から掲出句のような明るく綺麗で素直な句が私は好きである。何の説明もいらない。風に身を寄せればいいのだ。 |

| 補陀落は観世音菩薩の住む山で、南海上にあるという。その懐に抱かれに行こうというのが補陀落渡海で、熊野にその歴史を残している。花筏が海に流れ込むのを見て作者は補陀落渡海の悲話に思いを寄せる。花筏に乗れば行けるかもしれない……だがそもそも辿り着いた人はいたのかどうか……。そんなところがこの句の抒情である。 |

| 「島ごと捲れ上がりさう」とは柔軟な発想だ。加えて冬の怒濤ではなく春の風であるところに安らぎがある。特殊な感性が無ければ詠めない句ということになろう。 |

その他印象深かった句を次に

| 田舎育ちの私の郷愁を誘う句である。私の学校の校歌に「高きを我に学べよと天そそり立つ駒ヶ岳」という詩があった。標高約三千米の木曾駒ケ岳であった。小学校の頃の遠足は山脈の麓の高原地帯。各地にそのような思い出を抱えている人は多い筈だ。そうした共通項に支えられている、情感も豊かな句である。同時出句の〈東北の百文の山大笑ひ〉も印象深い。明治に入って薩長の天下となると、奥州は全部で百文などと貶められたものである。東北出身の作者はこれにやや自嘲を籠めて詠んでいるのだが、「大笑ひ」が何とも豪快でいい。「山笑ふ」の擬人化した季語で東北の気骨を表明していて小気味がいい一句。 |

| 偶然なのかもしれないが、この度の新型ウィルス発端のクルーズ船を思い出してしまう。コロナウイルスを詠んだ時事俳句の投句は山ほどあるが、俳句はこの句のように暗喩を用いた方がいい。この疫病問題を離れても一句の独立性を保っているからである。「三月尽」の斡旋がいい。 |

| 何処がいいかといえば、足裏に焦点を当てたところだ。涅槃像といえば崇高に詠もうとするのだが、俳句は焦点をずらし低い視線から対象に迫るのがいい。そういう意味で「足裏」がいいのである。おのずから俳諧味が醸し出されている。同時出句の〈味噌汁に石蓴拡がる伊勢の宿〉〈飛び立てぬ蝶となりしか花菫〉も味わいのある佳句。 |

| 日本全体が貧しかった時代に純文学を目指す作家達の生活は厳しいものであった。樋口一葉しかり、石川啄木しかり、もちろん無名のまま終わった人々も大勢いたことであろう。貧困は病気にも直結する。「隣る貧しさ」は的確である。同時出句の〈花曇掟が縛る島暮し〉は恐らく作者の住む伊豆半島から見える初島や伊豆七島のことかと思うが、実感が深い佳句。 |

| 海のない信州で育った私は、初めて潮干狩に行った豊橋の海で拾った貝殻をいつまでも大事にしていたものだ。桜貝であれば尚更だろう。二重の箱に入れたようだ。句の眼目は「小さき」の措辞。句の焦点が箱→中の箱→桜貝の一片へと絞り込まれていくところが手柄で、拾った時の高揚感などが読者の胸にも共感されていく仕組みである。 |

| 忌日俳句はその取合せにある程度の必然性が必要であるが、説明で終わっても困る。そしてその人物に対する作者の思いが入っている必要があり、なかなか難しいのである。この句、茶聖と呼ばれる利休に「躓いてゐる」という措辞を使うのは冒険であったと思うが、その意外性で成功したように思う。もちろん躓いたのは作者だが、利休さんだってその死は最大の躓きであったかもしれない‥‥と連想させる。また「畳目」で茶室を暗示した舞台装置もうまいのだ。 |

| 自由闊達な詠みぶりである。変わった作風だが、遠足の一場面が生き生きと伝わってくる。「三十人」というのも今時の一クラスの生徒数であろうか。一斉に掛ける挨拶の言葉は同じだが、三十人の各々の笑顔が読み手の目に浮かんでくるのである。同時出句の〈一雨に |

| とんでもなく広大な太平洋と、極少の人間の営みである磯遊びの組合せ。たとえてみれば地球儀に虫眼鏡を当てて日本の海岸線から「磯遊び」の人間を探し出すような面白さである。同時出句の〈魚籠は空とてもひと日の春愉し〉も釣果は無くとも充足した春日を詠んで豊かである。 |

| 無理矢理にではなく酒で釣ったような作り方がおかしい。カツ丼で犯人に自白させるような面白さ。 |

| コロナ禍の今回の事態を詠んだ句と思われる。時事問題は直接詠むのではなく、このような作り方をするのがいいという一例である。防腐効果のあるというニンニクをもってしても歯が立たないというユーモアで包んでいるのだ。 |

| 伊那男俳句 自句自解(54) 根深汁芯のとりわけ熱きこと

私の子供時代の信州の家では朝夕味噌汁がつきもので、お替りまでしたものだ。冬場は干菜や芋殻などが多かったが、生の野菜では葱が多かったように思う。筒切りの葱は口中で芯が飛び出して涙が出るほど熱かった。毎回そのようなことを繰り返すので、学習効果の無い子供だと言われたものだ。世帯を持ってからも同じようなことを繰り返しては家族の失笑を買ったものである。思えば小さな頃から、食べるということに異常な興味があった。おやつなども一つは口に咥え、手に一つずつ握りしめ、母から「本当に欲どうしい子だ」と呆れられたものだ。中学生の頃には豚カツに添えるキャベツの千切りなどは私の担当であった。姉によれば「大学受験に失敗したら料理学校に入りたいと言ってたよ」という。大学受験は無事通過したのでその選択は無くなった。だがそれから三十四、五年を経てなんと居酒屋を開き、包丁を握るようになったのであるから、人生とは不思議なものである。 冬の蝶生くるしるしの翅立てる

「春耕」は客観写生を標榜していて、その訓練を受けたが、今思うと写生とは何か、という論理的な説明は無く、言ってみれば「私情を入れるな」「物だけを詠め」というようなことであった。「物」というものは万人の共通認識の上で存在するものである。その明確な「物」を読み手に解るように伝達する、つまり正確なデッサンをする—それが私が習った写生である。その伝達能力を身に付けたら、その上で自分の心を写生する―自分の思いを表白してもいい、ということであったようだ。つまり最終目標は主観句なのだが、そこに至る為の近道が写生だ、という教えである。さて、写生の訓練を積むと必然的に一物仕立ての句に行き着くものである。二物衝撃ではなく、対象物だけを十七音で詠み切る。それは写生の訓練に打って付けである。面白いもので、花でも昆虫でも動物でも一物仕立ての場合、人間に置き替えることができる寓意が生じるのである。擬人化の冬蝶である。 |

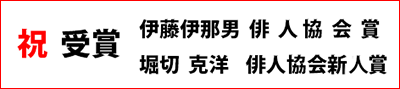

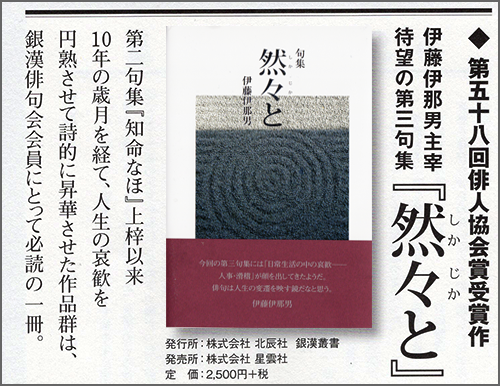

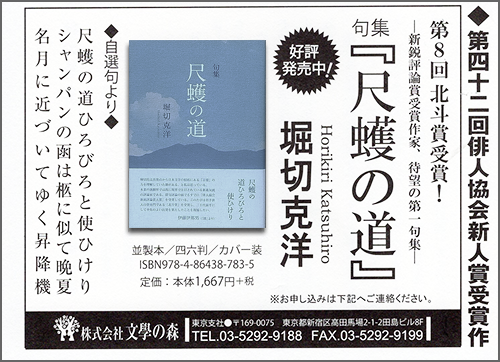

| 去る3月5日、平成30年度の俳人協会四賞の授与式が京王プラザホテルで行われました。 ご存じの通り、伊藤伊那男主宰が句集『然々と』で第58回俳人協会賞を、同人の堀切克洋さんが『尺蠖の道』で第42回俳人協会新人賞を受賞四、銀漢俳句会から4賞の内二賞を頂くという快挙となりました。2019/4/30/更新 |

| 二次会・店内に入りきれない人数でしたが,日曜日とあって店の前の通りも通行が少なく,穏やかな天候の下、外に溢れる受賞者の二人や他結社の方々と交流するなど、思い思いにお酒を楽しみながr懇談を深め,何時までも祝賀会の熱気は冷めることがありませんでした。 |

| 伊藤伊那男 俳人協会賞 堀切 克洋 俳人協会新人賞 2019/3/17 学士会館 銀漢亭(二次会) |

| △ 月刊「俳句四季」に受賞の記事が掲載されました。 △月刊「俳句四季」に受賞の記事掲載は5月号(4/20発売)か6月号(5/20発売)のどちらかを予定しています。 |

4月 4月20日(月) 4月20日(月) 終日、雨。今日はカウボーイに乗る。6月号選句。夕食。寿司取り寄せ。油麩、葱、絹さやの鍋。鶏砂肝の炒め物とパクチー、そうめんなど(今日で食事紹介はやめます)。「彩の国句会」選句。 4月21日(火) 怜輔君と散歩。今日は喜多見不動堂参拝。野菜たくさん買う。「金星句会」選句。 4月22日(水) 「武蔵野探勝句会」の選句。龍正と散歩。農家の野菜。今日は里芋を入手。皆川丈人さんよりねぎらいの電話いただく。 4月23日(木) 午前中、孫と散歩。野菜買う。午後、久々、神保町。発行所で5月号入手。手紙なども。店の冷凍庫整理など。近隣を覗くと、知り合いの店も半分は閉じ、半分はテイクアウトだけにするなど……何とも寂しい町に変わる。  4月24日(金) 4月24日(金) 昼、愛宕の藤井公認会計士を訪問。昔の仲間。「銀漢亭」閉店についての相談。時間あったので愛宕神社の石段を登り参拝。あと店に寄って荷物少々持ち帰る。 4月24日(土) 野菜を買いに近郊の農家。5種類ほど入手。選句。前よりゆるゆる。  4月26日(日) 4月26日(日)宮澤、怜輔と祖師谷公園方面へ散歩。鶯を聞く。2時間ほど。日曜日にて庭で食事をすることにする。ほろ酔いの頃、杉阪さん来て下さり、見舞金、選句料などを届けて下さる。昼寝。6月号の選句稿、大溝、花果、直さんに投函。 4月27日(月) 散歩。野菜購入。今日はブロッコリー、春菊、人参、菜の花、三つ葉。「萩句会」選句。「童夢句会」選句。「ひまわり句会」選句。 4月28日(火) 13時、発行所。杉阪、武田さんと打ち合わせ。近隣の店舗ほとんど閉じており、あるいは客入っておらず、惨状。  4月29日(水) 4月29日(水)まだ新しい生活リズムにならず、午前四時前に目が覚めてしまい、テレビの「暴れん坊将軍」など見てしまう。午前中、宮澤、怜輔と散歩。野菜五種類ほど買う。今日も一万歩ほど。あと「DMCくろがねや成城店」に行き、パクチーの種と土を購入。プランターで育ててみることに。彗星集選評を芙紗さんに送って6月号の原稿終了。 4月30日(木) 東京都の感染拡大防止協力金申請書類を送る。掃除の中根さんしばらく休みにて、シーツやマットなど洗濯。唐沢静男句集の点検。 5月 5月1日(金) 散歩、野菜買う。足を伸ばして「オオゼキ」で肉などを買う。天気良し。午後はTシャツで十分。唐沢句集の序文を考える。  5月2日(土) 5月2日(土) 持続化給付金の申請の準備。唐沢句集の序文の粗書き、唐沢氏に送る。四千字ほど。高校時代からの思い出が蘇る。孫2人と散歩。野菜買う。11時、「銀漢亭」に家主、仲介業者と打ち合わせ。造作の撤去について取り決め。6月分の家賃は減免で合意取る。5月末撤去で進めることに。16時過ぎ、次女、杏子来宅。家族は水上に行き1人とて、庭で食事会。 5月3日(日) 午前中、孫2人、宮澤と散歩。私、「オオゼキ」に廻り買い物。本棚到着。スライド式。華子が手伝ってくれて組み立て完成。ベッドの位置変え、テーブル入れ替え、この後数日かけて一新の予定。5年前、この家に移る時、思い切り断捨離をしたが、2度目の断捨離へ。 5月4日(月) 朝、雨。桃子に車出して貰い、農家の野菜買う。壊れた本棚も直すことにして、宮澤が手伝ってくれる。本の整理、処分。半日動き回るが、片付けは半ば。  5月5日(火) 5月5日(火) 快晴。龍正と散歩。農家の野菜。ホウレン草、三つ葉、スナックさやなど入手。部屋の改造。1日中。宮澤がBS放送を受信できるようにしてくれる。京都の和田ちゃんより「乙訓」の筍到来。角川の立木編集長より、店、閉店に当たって「銀漢亭疾風録」のようなものを書いてくれとの依頼あり。  5月6日(水) 5月6日(水) 飯田眞理子句集、最終校正。眞理子さん、武田さんに送る。散歩、途中で雨となり断念。昨夜、午前2時前の地震で起こされてしまったので、昼寝。午後、桃子の車で「銀漢亭」。清酒、焼酎など一升瓶で30本くらいか。その他の酒も自宅に回収する。私の飲む1年分以上の酒量か。岐阜の辻恵美子「栴檀」主宰より電話。私が講演予定の来年の祝賀会を再来年に延期と。 5月7日(木) 散歩。富士山見える。野菜買う。あと祖師谷の「オオゼキ」にて肉類など買う。この散策で一万歩弱。「十六夜句会」選句。  5月8日(金) 5月8日(金) 宮澤の車で店。写真の額装など回収してもらう。11時、「鈴工房」川崎さんに来て貰い、店舗の取り壊しについて打ち合わせ。持ち帰るものなどの整理。生ビールの樽に相当残りあり。もったいないので飲み、小田急線で寝てしまい、乗り越し。  5月9日(土) 5月9日(土) 孫2人と散歩。農家の野菜買う。昼過ぎ、桃子の車で杏子、莉子、華子で神保町「銀漢亭」。いづみ、展枝、井蛙さん来てくれる。「銀漢 全国俳句大会」賞品などで使えそうな酒器、食品など選別。14時、清人さん来て、鍋、酒器その他、今後、使えそうなものを絹田家へ。加舎白雄顕彰保存会の窪田英治さんより連絡あり、秋の俳句大会中止と。講演予定であった。来年の10月10日に繰り延べ依頼。投句だけはあり、選者。政三さんから、『三丁目の夕日』の新装版12冊届く。  5月10日(日) 5月10日(日) 6月号の校正終え、武田編集長に送る。孫たちと散歩。あと、「オオゼキ」に買い物。「銀漢」7月号のエッセイや、角川「俳句」の原稿。  6月11日(月) 6月11日(月)銀行、「あ・ん・ど・うクリニック」、買い物など。戻って孫と散歩。野菜買って戻る。先日プランターに撒いたパクチーが芽を出す。「梶の葉句会」選句。7月号の原稿、政三、飛露さんに投函。俳人協会より原稿依頼あり。 6月12日(火) 俳人協会の機関紙「俳句文学館」に「私のステイホーム」の題で400字送る。「宙句会」「銀漢本部句会」選句。桃子と業務用スーパーへ。安さに驚く。「成城スキンケアクリニック」で小指の痣の治療。大事になるかと思ったが、冷たいガスを吹き付けるだけ。  6月13日(水) 6月13日(水) 孫と散歩。野菜買う。昼、神保町「銀漢亭」。店員だった展枝、いづみ、うさぎ、小石さん集まり、私物の回収他。文子、政三さんも来る。結局、生ビールの樽の残りを全部空ける。 6月14日(木) 9時半、「銀漢亭」最後の片付け。政三、洋征、一斗、まほ、禪次さん。編集部の不用品も廃棄処分に降ろす。サントリーにビール設備返却。「高遠句会」「きさらぎ句会」「蔦句会」の選句。  6月15日(金) 6月15日(金) 孫と散歩。富士山拝む。角川「俳句」7月号『広瀬直人全句集』の5句評千字ほど。 |

△ベニバナスイカズラ

スイカズラとよく似た姿かたちをしている園芸品種で、つぼみと咲き始めの花は濃紅色を帯びます。また、葉っぱの葉脈や茎にも少し赤みがあります。

ジャスミンのような上品さがあり、男女問わず好まれる香りなことから、香水にも利用されています。