![]()

| 2022年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |

| 2023年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |

| 2024年 | 1月号 | 2月号 |

3月号 | 4月号 | 5月号 |

![]() 6月号 2024年

6月号 2024年

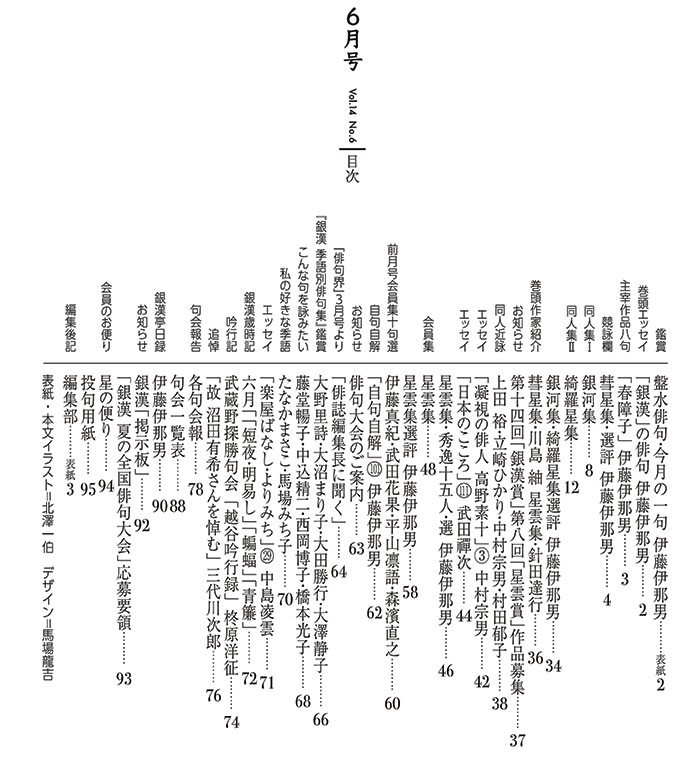

| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀河集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 伊那男俳句 銀漢の絵はがき 掲示板 主宰日録 今月の写真 俳人協会四賞受賞式 銀漢季語別俳句集 |

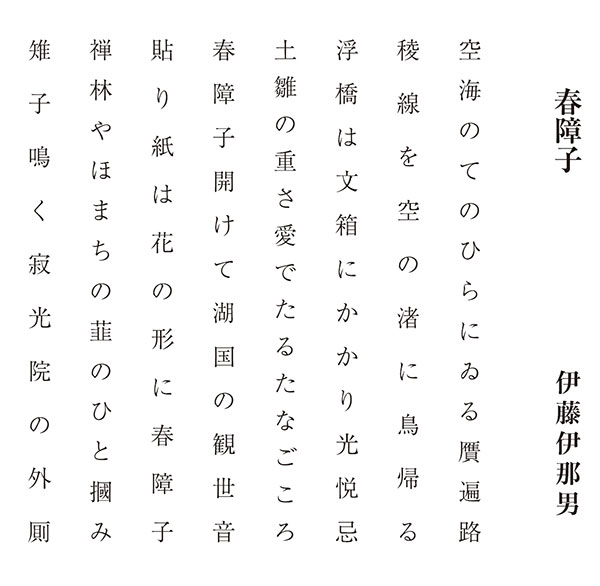

伊藤伊那男作品主宰の8句      今月の目次   銀漢俳句会/2024/6月号

盤水俳句・今月の一句伊藤伊那男立ち寄りし札所に夏蚕匂ひけり 皆川 盤水

彗星集作品抄伊藤伊那男・選 曾我物も遠くなりたり花の兄 竹内 洋平

頬杖に知る春愁の重さかな 中野 堯司 涅槃絵図嘆きの声に綻ぶか 西田 鏡子 一言に終はる祝辞の暖かし 塚本 一夫 ふるさとにのめのめ帰る蜷の道 大野 里詩 風神と力くらべや凧上ぐる 坂口 晴子 少し向き合はせるやうに内裏雛 平山 凜語 甘茶照りして逞しき誕生仏 中村 湖童 山笑ふときをり鳥を放ちつつ 大沼まり子 京雛や眉にお公家の憂ひあり 平山 凜語 猟銃の音に始まる雪崩かな 川島秋葉男 猿山を風船ひとつ越えにけり 深津 博 観光バス着くたび濡るる海女の髪 白濱 武子 箸袋箸置きにして真砂女の忌 本庄 康代 利休忌や用ゐぬままの刀掛 白濱 武子 春の雪影あいまいに地に触れり 杉阪 大和 鷹鳩と化し校搭に群れてをり 坂下 昭 葉桜の葉脈透くる灯火かな 須崎 武雄 抽斗の奥に臍の緒春障子 三溝 恵子 満開にすでに傷みの白木蓮 杉阪 大和

銀河集作品抄伊藤伊那男・選東福寺

おん丈のままと伝はる寝釈迦かな 東京 飯田眞理子 飴色の潮したたらせ若布干す 静岡 唐沢 静男 初燕何かいい事ありさうな 群馬 柴山つぐ子 酔筆の軸は井月雛の家 東京 杉阪 大和 能登の寺の涅槃団子の鳥けもの 東京 武田 花果 うづ潮をあまた従へ神の島 東京 武田 禪次 川風にひかりの粒の猫柳 埼玉 多田 美記 龍の字が火の粉と空へ吉書揚 東京 谷岡 健彦 塗師の家の開かずの春の障子かな 神奈川 谷口いづみ 渇筆の額も景とし盆梅展 長野 萩原 空木 恋猫に負けてはをれぬ夜とおもふ 東京 堀切 克洋 枝垂梅存外早きしだれやう 東京 松川 洋酔 手摑みで喰ふ豚足や春節来 東京 三代川次郎    綺羅星集作品抄伊藤伊那男・選 丹田に活入れるかに寒卵 埼玉 渡辺 志水

図書館へかよふ晩年風光る 東京 大沼まり子 薄氷はみづの瘡蓋かもしれぬ 愛知 荻野ゆ佑子 雛の酒右大臣とも酌み交はす 長野 坂下 昭 江戸城を守るつもりか残る鴨 東京 白濱 武子 山焼の日延べしさうな風の息 東京 多田 悦子 井月の影も田端の花ざかり 埼玉 戸矢 一斗 日本は百名山の笑ふ国 東京 中村 孝哲 こころもち鴉胸張る建国日 東京 橋野 幸彦 蓋を閉づ栄螺岩戸を立つるかに 東京 保田 貴子 朧夜の傷あるギター部屋隅に 埼玉 森濱 直之 巻き皺にも残る慟哭涅槃絵図 埼玉 萩原 陽里 寒戻る紙を弾きて飲む薬 東京 武井まゆみ 家計簿をつけるも習ひ蜆汁 東京 塚本 一夫 筑波嶺の落し胤とも花かたかご 茨城 中村 湖童 夢二描く女もしやら春の風邪 東京 福永 新祇 三堂に三躯の仏梅匂ふ 東京 山下 美佐 松籟の転調にはか鳥帰る 東京 飛鳥 蘭 建国の日斧一振りの薪の束 東京 有澤 志峯 雪解川井月の筆淀みなし 神奈川 有賀 理 紙風船かしぎて昇る突かれやう 東京 飯田 子貢 この道は職安通り鳥帰る 山形 生田 武 親離れ子離れ難し春炬燵 埼玉 池田 桐人 冴返る何時しか切れし常備薬 東京 市川 蘆舟 かくも擦れかくも澄みゐる踏絵の目 埼玉 伊藤 庄平 身も殻も螺旋二重の栄螺かな 東京 伊藤 政 初音して小谷戸の藪の色めきぬ 神奈川 伊東 岬 草の根に縋りつきたる薄氷 東京 今井 麦 鳥帰る墓所を都心の納骨堂 埼玉 今村 昌史 伊予の夜の鯛の潮も朧かな 東京 上田 裕 紙雛の紙も売られて雛の市 東京 宇志やまと 探梅や戊辰の兵の墓ひとつ 埼玉 大澤 静子 和顔施のお布施の国や花遍路 神奈川 大田 勝行 解く帯の脚にからまる花疲 神奈川 大野 里詩 前触れも終りも知らず春の風邪 埼玉 大野田井蛙 雛壇の鏡が映す我が齢 東京 大溝 妙子 脅かすひと夜の家鳴り春一番 東京 大山かげもと 湯へ降りる階の四五段余寒かな 東京 岡城ひとみ もう鳥のゐない鳥かご春の闇 宮城 小田島 渚 海胆割かれそれでも歩く二三寸 宮城 小野寺一砂 柴又へ船頭東風に背をあづけ 埼玉 小野寺清人 鶯餅羽根ある如く売切れに 和歌山 笠原 祐子 湯に溶けば潮の香の立つ海雲かな 東京 梶山かおり 島影のひとつ消えたる涅槃西風 愛媛 片山 一行 貝殻の裏のむらさき蜆汁 静岡 金井 硯児 供華の香の満つる彼岸の昇降機 東京 我部 敬子 東風の波将棋倒しに九十九里 東京 川島秋葉男 神木の蘖すでに持つ神気 千葉 川島 紬 風光る千尋の海や富士の裾 神奈川 河村 啓 鳥いよよ嘴の色濃き桜蕊 愛知 北浦 正弘 絵具つく上着をのこし卒業す 長野 北澤 一伯 春浅し鳴子こけしの薄き紅 東京 絹田 稜 鳥帰る呼び名の変はる千曲川 東京 柊原 洋征 麦踏んで雲上ありく心地かな 東京 朽木 直 室町に纏てふ句座鳴雪忌 東京 畔柳 海村 いつ来ても雲雀の空の曇りがち 東京 小泉 良子 逃げ遅れたかに公園の雪達磨 神奈川 こしだまほ 壺焼の殻震はせる滾りかな 東京 小林 美樹 故郷のあまくて大き桜餅 千葉 小森みゆき 背を低め低めに歩き猫の恋 東京 小山 蓮子 雪吊の弦闇に泣く兼六園 宮城 齊藤 克之 人訪ね春泥の靴ためらへる 青森 榊 せい子 殉教の址の青きを踏みまよふ 長崎 坂口 晴子 笹子鳴く尊徳像にひびすこし 群馬 佐藤 栄子 とろとろと脳内溶くる春暖炉 群馬 佐藤かずえ 牡丹の芽時をり風のたかぶれり 長野 三溝 恵子 啓蟄の地へ音たてて雨の粒 広島 塩田佐喜子 打ち揃ひ大和の空を鳥帰る 東京 島 織布 笹鳴や天地開闢てふ山に 東京 島谷 高水 上海 旧正や鶏と乗る夜行バス 兵庫 清水佳壽美 抱けば眼を開く人形春愁 東京 清水 史恵 暗がりにうらなり顔の享保雛 東京 清水美保子 蘖と言へど叢なす茂りやう 埼玉 志村 昌 三寒の図書館四温の動物園 千葉 白井 飛露 選外の字余りの句ののどかなり 神奈川 白井八十八 料峭やロダンの像は背を丸め 東京 新谷 房子 もつこすの系譜花芯に肥後椿 大阪 末永理恵子 梅見茶屋の梅の焼き印ある団子 東京 鈴木 淳子 ご先祖の鴨居にずらり紀元節 東京 鈴木てる緒 酒絶てず孫の受験の日なれども 群馬 鈴木踏青子 年重ね雛を飾るも頼み合ひ 東京 角 佐穂子 涅槃像まこと尊き肘枕 千葉 園部あづき 春の風邪枕の位置の定まらず 神奈川 曽谷 晴子 語部の長老を据ゑ春火鉢 長野 髙橋 初風 平凡に善きことのあり蓬餅 東京 高橋 透水 百千鳥杜のふくらむ宇陀郡 東京 竹内 洋平 持ちあげて枝振り愛づる盆の梅 神奈川 田嶋 壺中 大朝寝幾度も時を確かむる 東京 立崎ひかり 薄氷の川の流れを透かしをり 東京 田中 敬子 山葵田の畝青々と信濃晴れ 東京 田中 道 せはしなき羽音や鴨の引き支度 東京 田家 正好 時計台ありし母校や鳥雲に 東京 辻 隆夫 最後まで忍耐強く出す栄螺 ムンバイ 辻本 芙紗 梅紋の牛の文鎮風光る 東京 辻本 理恵 だれもみな母なき齢春寒し 愛知 津田 卓 階段の踊り場ごとの余寒かな 東京 坪井 研治 戻らぬと決めて住む町忘れ雪 千葉 長井 哲 釣糸を春の流れにまかせきり 東京 中込 精二 二月果つ天竺鼠のごとく駆け 大阪 中島 凌雲 鳴き交はし時あやまたず鳥帰る 神奈川 中野 堯司 梅園に来て夫の死を確かにす 東京 中野 智子 捨て鐘のあとは間遠に春眠し 埼玉 中村 宗男 春闘のなき年金の振込日 東京 中村 藍人 木曾谷の日はあどけなく斑雪かな 長野 中山 中 ひこばえや兄弟二人家継がず 千葉 中山 桐里 風光る常葉の多き御所の庭 大阪 西田 鏡子 敗戦日炎の空を見し記憶 東京 沼田 有希 沈丁の香の弾けたる真くらやみ 広島 長谷川明子 愛想にも方言こぼれ草の餅 東京 長谷川千何子 引残る鴨を突つ切る渡船かな 兵庫 播广 義春 初午や雲へはばたく大幟 埼玉 半田けい子 雛納め天袋てふお旅所に 埼玉 深津 博 魚は氷に上り光を連れて来る 東京 福原 紅 初天神八十路にもある未来坂 東京 星野 淑子 蹲踞に陽の溶け出せり薄氷 岐阜 堀江 美州 げんげんや山頭火なら寝転ぶか 埼玉 本庄 康代 木の実植う何の木なるも知らぬまま 東京 松浦 宗克 楤の芽に故山のかをり残しけり 東京 松代 展枝 望郷の魚氷に上る茜空 神奈川 三井 康有 棘さへも旨し楤の芽揚げてをり 神奈川 宮本起代子 雛の宵重ねし日々の時偲ぶ 東京 村田 郁子 焼蛤九十九里なる汐を吹く 東京 村田 重子 足元の活断層やふきのたう 東京 森 羽久衣 鍬持つ手休むなかれと夕雲雀 千葉 森崎 森平 括られし根の丸々と植木市 長野 守屋 明 蒲公英を踏んで緩べり土踏まず 東京 矢野 安美 寛解の便りに添へて桜餅 愛知 山口 輝久 桜鯛大事に焼いて焦がしけり 群馬 山﨑ちづ子 叶はざる夢をゆめ見て石鹼玉 東京 山田 茜 魚は氷に大江戸線は地下深く 東京 山元 正規 みすずかる信濃の余寒井月忌 東京 渡辺 花穂

|

| 寒卵と聞くだけで何やら力を得るように思うものだ。私の記憶では昭和三十年の頃一個十円位であったから、今の値段には感謝すべきである。「活入れるかに」がいい。 |

| 幾つになっても知的欲求を持っていることが大事だと思っている。私の父は七十歳を過ぎても英会話の教室に通っていた。寡黙な人で日本語を話す相手もいないのにと思っていたが、今はその学ぶ意欲が生きがいだったのだと思う。 |

| 「みづの瘡蓋」とは良く言ったものである。誰も思い付かない比喩であると思う。頭の中だけで作ったのではなく、物を見た上で作者の胸の中で醸成されたものであろう。 |

| 雛壇の前での酒盛りであろう。もちろん家族や仲間と盃を交わすのだが、雛壇の右大臣とも酌み交わしたという。この遊び心がいい。人も人形も混然となった雛祭である。 |

| 皇居のお濠を見てこういう句が出て来たのが嬉しい。鴨の本当の気持は知らないが、もしかしたら江戸城を守るつもりでわざわざ残っているのかな、という発想が面白い。宮城とか皇城とかでなく、江戸城と、過去の呼び名を配したところがまた味わいである。 |

| 伊豆の大室山の山焼を見ようとした事があったが、その年は風が強かったり、雪が降ったりで三回位日延べがあり断念したことがある。「風の息」の表現がうまい。同時出句の〈火を拒む一隅のあり焼野原〉も焼野の一つの情景をしっかりと捉えている。 |

| 少し説明の要る句である。田端は東京都北区の地名。井月との係わりは、ここで開業した下島空谷医師が芥川龍之介に井上井月の存在を知らせ、感銘した芥川が句集出版を勧めて、世に出ることになったのである。句の「影」にはそのことが含まれており、「花ざかり」は二人の発掘が実って今、周知されたことを寿ぐ挨拶である。 |

| いつの間にか深田久弥の『日本百名山』が登山家のバイブルになっている。実はもっといい山が、山ほどあるのに……というシニカルな目がこの句の根底にあり、そこがキモである。深田久弥の笑顔が潜んでいるのである。 |

| 建国記念日は戦前の紀元節。神武天皇即位の日である。私の世代がまさにそうだが、日本神話を学校で教えなくなって久しい。建国記念日の来歴を知っている人はほとんどいない祝日なのである。「こころもち胸張る」に肩身の狭さが出ているのだろう。「天照大神」を読めない日本人が多いというのはどう考えてもおかしいのではなかろうか。 |

| 前の句に続いてだが、日本神話を知らなければこの句の「岩戸を立つるかに」も理解できないことになる。天照大神の岩戸隠れを栄螺の蓋に掛けたのだから。句は神話の題材を比喩にした楽しい仕立てである。天照大神は外の笑いで岩戸を開けたのが、この栄螺は……。 |

| 青春時代のギターなのであろう。「傷」は単にギターに残ったものだけではなく、作者の心に残った傷なのであろう。だが身ほとりにそのギターを置いているということは、転じて大事な思い出にもなっているのであろう。「朧」という言葉の持つ朦朧とした思い出のような情感がいい仕上がりにしているようである。 |

| 涅槃図は鳥獣虫魚を含めた一切の衆生が釈尊の死を悼んで慟哭している図である。その巻物が年月を経て巻き皺を残しているのだが、その巻き皺までもが涙のように思えてくる、というのである。ということは巻き皺は年々増えていくのであるから、慟哭の声は益々増幅して延々と続いていくことになるのだ。卓見の句といってよい。 |

その他印象深かった句を次に

伊藤伊那男・選

| 針供養の針に鍼灸師の針を持ってきたのが手柄である。針供養の台になる豆腐にもツボ(壺)があるかもしれない、というのがこの句のツボ。鍼灸師なら豆腐のツボが解るかもしれないというおかし味、豆腐の擬人化と、俳諧味を十分に発揮した句であった。 |

| 猫柳と早春の光という取合せはよくあることだ。だがこの句の良さは「合流の瀬々」まで踏み込んだところである。合流点は流れが鬩ぎ合って、とりわけ光が乱れ合っているのである。 |

| 梅見の頃の風の冷たさを捉えている。少し暖を取ろうと梅見茶屋に入ってみたもののあちこちから風が入ってくる。死角を捜す様子にそこはかとないおかしさがある。 |

| その昔、名のある山のほとんどは神の棲む山、修験の山であった。登山は登拝であった。近代になってスポーツとしての登山になったのだが、もう一度神の山であることを見直してもよいのではないか。この句からそう思った。 |

| 「かいらぎ」とは焼成の具合により釉(うわぐすり)がちぢれた様子をいう。萩焼は白い釉薬がムラを作っているのが特長の一つでもある。随分長いが比喩の斡旋のうまさである。 |

| 仔馬もしばらくは遊ばせておいても、調教に入る。鞍を付ける頃にはもう仔馬というよりも若駒に成長しているのだ。仔馬から若駒への短期間の変化を適確に捉えている。 |

| 正月の神楽だから特に神々しいものだが、それを鈴の音が「床に染み入る」と捉えた感覚がいい。独自の表現であり淑気を体感で表現したのである。 |

| 確かにそうだな、と思う。涅槃図の慟哭の衆生の中に祖父母や父母あるいは同胞や友人の面影をついつい捜すものである。そこにも涅槃図の意味があるのかもしれない。 |

| 青森県の港町で十二世紀から十五世紀にかけて繁栄したという。十三湖(じゅうさんこ)とも十三湊(とさみなと)ともいう。早春の景なのであろう。遅い春に薄氷を割って蜆を採るのであろう。十三湖の地名が動かない。 |

| 草薙の剣があるのは名古屋の熱田神宮。日本武尊が姫の許に剣を置いたまま伊吹山に出向いて山の神に負けた神話が残っている。この句は「冴返る」の季語が草薙の剣にも係る点で生きているのである。 |

| 菅原道真といえば梅の花ということになるが、この句では都忘れを配したのが手柄である。都忘れの名の由来は佐渡に配流された順徳上皇が「この花を見ると都を忘れることができる」と言ったことによるという。道真もこの花を愛でたら配流の慰めになっただろうに‥‥というのである。だが道真はそれよりも大分前の時代の人であった。 |

| 一読気持のいい句である。百度石の願掛けを続けて、今日が満願の日だという。芽吹き時というのが何とも気持がいいのである。俳句の要諦をよくよく満たしている句だ。 |

| 草餅が重い、という句は度々見掛ける。この句がいいのは「曲げわつぱ」である。秋田杉を使った曲げ物で弁当箱などに使われる。この取合せで、香りの強く、ぎっしりと粒餡の詰った存在感のある草餅が想像されるのである。 |

| 「不透明な白さ」は発見である。白木蓮とは確かにそんな感じであるな、と頷かされる言い切り方が面白い。 |

| 伊那男俳句 自句自解(101) 露の世とつぶやいてみて露の中

万葉集に詠まれた「露」の歌では〈わが背子(せこ)を大和へ遣(や)るとさ夜更けて暁露にわが立ち濡れし〉が記憶に深い。持統女帝は我が子の将来にとって邪魔な存在となる大津皇子を冤罪で死に追いやった。大津皇子の姉大泊(おおくの)皇女(ひめみこ)の悲嘆の歌である。俳諧の時代になると、気象表現としての「露」でなく、「露の世」「露の身」「露の命」など、すぐに消えてしまうはかないものの譬(たと)えとして詠まれることが多くなってきた。その最たるものは小林一茶の〈露の世は露の世なれどさりながら〉であろうか。五十歳を過ぎて郷里に戻り妻を得て漸く授かった女児さとがあっけなく死んだのである。一茶は「果敢無い世であることは承知しているが、それにしても果敢無過ぎるではないか……」と嘆く。「露」が比喩だけで使われている句である。私の句に「露」の字が二つあるのは、比喩としての露と、気象としての露の二つを入れたためである。五十五歳で死んだ妻を時折思い出しての嘆息である。七五三三は祝詞の間に眠る

私の七五三は昭和三十年ごろのこと。開業医の父は多忙な中、月に一度は電車とバスを乗り継いで生家を訪ねていた。私が必ずお供をする役割であった。七歳の時であったか、父の生家に行った折、父がお参りに行こうかと誘い、二人で集落の産土神で柏手を打ち、裏山から伊那谷を眺めた。今日はお前の七五三で大人になっていく節目の一つだよ、というようなことをぼそっと語ったように思う。日頃寡黙な人で一緒にいてもほとんど話をしたことが無かったので、その時の父の顔と伊那谷の風景が記憶に残っている。普段着で下駄履きで、祝詞も千歳飴もない七五三であった。私には二人の娘と七人の孫がいるので、七五三には九回立ち合っている。私の時と全く違って着飾ってきらびやかである。句は祈禱の間に三歳の子が緊張感と疲れからうとうとしている一景を切り取ったものである。三の数字に捻りを効かせたものである。子供達が幸せに過ごせる時代が続いて欲しいと切に思う |

| △紫陽花 アジサイは、日本では梅雨に一番の見頃を迎えるお花です。 お花の色は青紫や赤などさまざまですが、アジサイ本来の色はピンクや赤になります。酸性の土からアルミニウムを吸い上げると、アジサイ内のアントシアニンと結びつき、青色に変化するのです。このように不思議な特徴は、他の植物ではあまり見られません。 |