![]()

| 2017年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |

| 2018年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4 月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |

| 2019年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10 月号 | 11月号 | 12月号 |

| 2020年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |

| 2021年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |

| 2022年 | 1月号 |

![]() 1月号 2022年

1月号 2022年

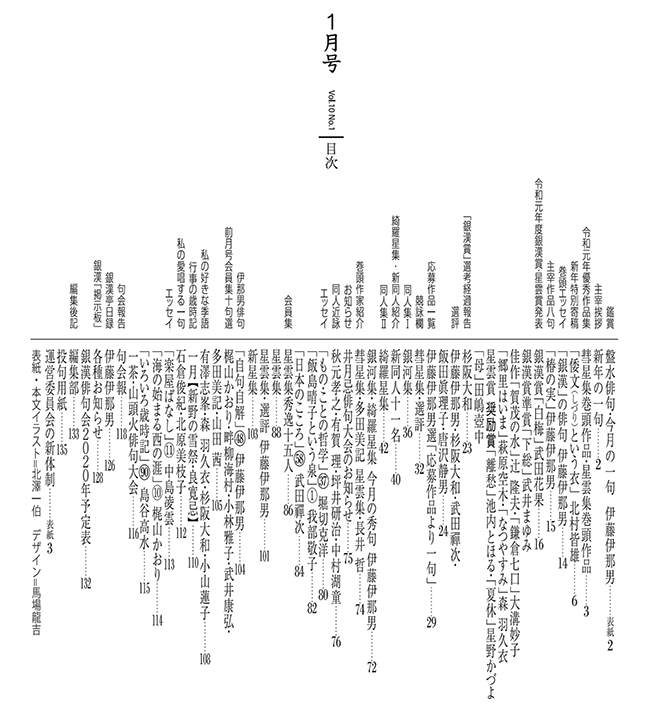

| 伊藤伊那男作品 令和元年優秀作品集 第9回「銀漢賞」作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀漢賞銀河集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 伊那男俳句 銀漢の絵はがき 掲示板 主宰日録 今月の写真 俳人協会四賞受賞式 |

伊藤伊那男作品      令和3年優秀作品集

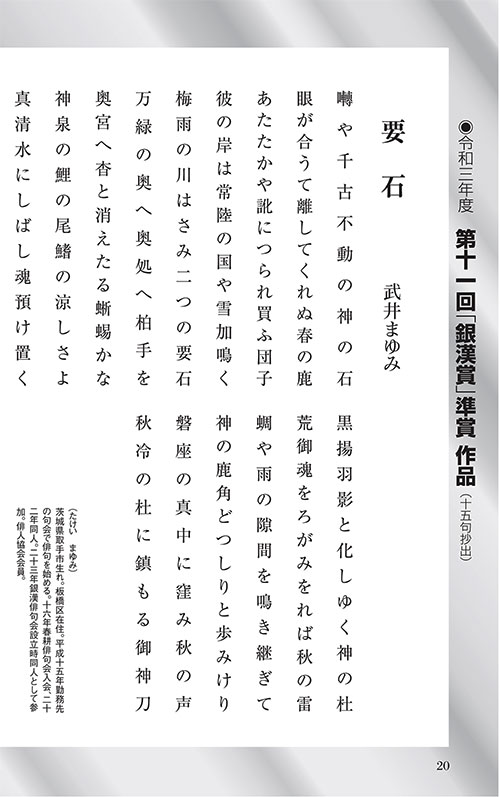

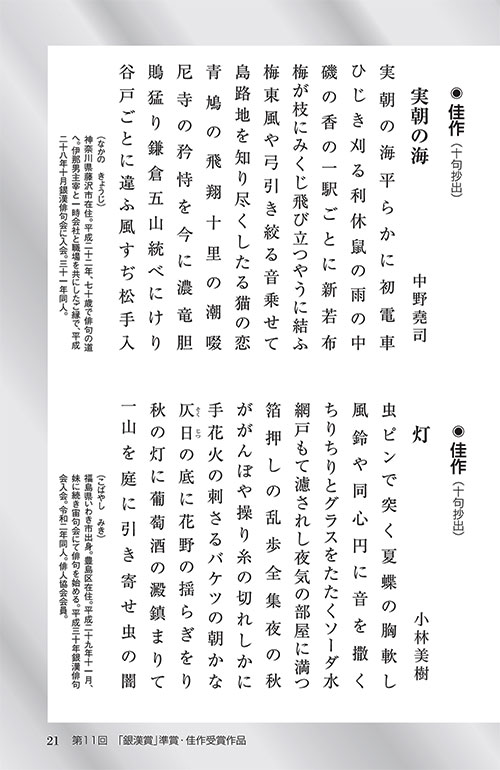

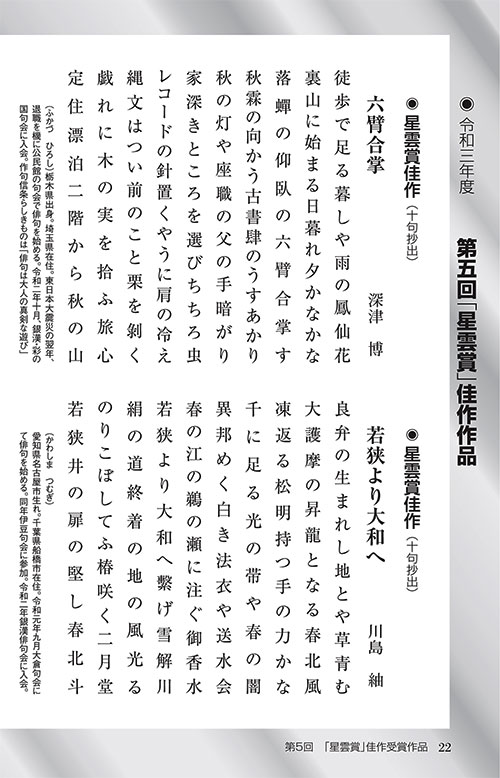

第9回「銀漢賞」作品  第11回「銀漢賞」準賞作品 拡大します。  第11回「銀漢賞」準賞作品 拡大します。  第5回『星雲賞」佳作受賞作品 拡大します。    今月の目次  銀漢俳句会/2022/1月号   銀漢の俳句伊藤伊那男

|

| 【特集】 「銀漢」の俳句 ―新たな年に向けて― 昨年「令和三年櫟まつり特集号」に伊藤伊那男主宰は、俳句に対する向き合い方を簡潔に纏めた文章を寄稿されました。新年に当り、私たちも俳句と向き合う姿勢を改めて考えたいと思います。「櫟」主宰江崎紀和子様のご厚意により転載致します。 「櫟」の創刊主宰であった阪本謙二先生は、「若葉」の富安風生を師系としており、理念として「写実を軸として日本語を大切に人間を詠う」を標榜している。私は澤木欣一の「風」の僚誌「春耕」で育った。師は皆川盤水。私の入門当時の「風」「春耕」は写生一辺倒の結社であったため、私の初学も写生の訓練から出発している。 私のような者の話が皆様の役に立つかどうか解らないが俳句との係りや考えを語ってみたい。  一 第一句集『銀漢』へ至る道 一 第一句集『銀漢』へ至る道 信州で過した高校生の頃、文芸部で詩や小説めいたものを書いていた。大学生の頃は友人と同人雑誌を作っていた。信頼していた先輩が入社した、というだけの理由で私も野村證券に入社した。京都支店に配属され、個人相手の株式営業が最初の仕事であった。その営業形態は極めて苛酷で、二年ほどで挫折して辞表を書いた。読書好きの私であったが、その二年間は一冊の本を読む余裕も持てない落ち着かない日々であった。その時は説得されて東京本社の事務部門に移動したが結局二十七歳の時、中途採用試験を受けてオリックスに転職した。仕事は順調で妻と二人の子供にも恵まれて安定した生活であったが、三十歳になる頃、何か足りない、このまま三十代を過していいのだろうか…という漠然たる不安と焦燥感を抱くようになった。仕事以外に自分を表現できるものはないだろうか、と思った。 若い頃小説めいたものを書いたことがあるが、その才能が無いことは承知していた。数年間もやもやした気持を抱えていたが、或る取引先の方が「俳句、俳句をやりませんか」と勧めるのであった。「とにかく一度句会を見にきて下さい」と言う。半年ほど口説かれて句会を覗いてみることにした。三十三歳の時であった。 「あらかじめ五句作ってきて下さい」というので、直前の大阪出張の新幹線の中で俳句を考えた。滋賀県を通過したとき、車窓から田植の風景が見えた。琵琶湖の向うに比叡山に続く比良山系が屏風を立てたように聳えていた。 比良山の勇姿写して田植かな

という句ができた。 句会場に行くと、上座に老人がいて「春耕」主宰皆川盤水先生だという。初めての句会で先生が私の句を一句採ってくれた。 比良山の姿写して田植かな あれ、何か違うな…何だろう。そう「勇姿」ではなく「姿」だけになっているのである。あれっ先生写し間違えたのかな、勇姿で印象を深めたつもりだったのに、と思った。先生はその点について何も語らなかったけれど、その後句会を重ねていくにつれて解ってきたのは― 「余分な主観を入れるな」ということであった。「勇姿」は私の主観であり、比良山が勇姿であるかどうかは読み手の思いに任せておけばいい。比良山という「物」を提示するだけでいい。「写生」とはそういうものだ、という教えであったのだと思う。 ここで「風」系の戦後の俳句史を少し語っておく。敗戦直後から昭和三十年代の初めにかけて「社会性俳句」の時代があった。明治以来構築してきた日本の政治、経済、思想の全ての概念が敗戦によって覆った。反動として社会主義思想が台頭し、世の中の矛盾や窮乏生活、過酷な労働実態を詠む「社会性俳句」が勃興したのであった。金子兜太、鈴木六林男なども「風」の一員であった。 昭和二十九年、「風」は‶句と社会性″というアンケート特集を組んだ。その中で澤木欣一主宰は「社会性のある俳句とは社会主義イデオロギーを根底に持った生き方・態度・意識・感覚から生まれる俳句を中心に広い範囲・過程の進歩傾向にある俳句を目指す」ものと規定した。一口に言うと「社会主義思想を持った人の俳句」と答えたのである。実際「風」の中から共産党に入ったり、各地の闘争、争議などに参加する者が出たという。 翌年澤木は角川の「俳句」誌に「塩田」二十五句を発表。これが社会性俳句を代表するものとして高い評価を得て一躍社会性俳句の旗手のような存在となった。「塩田」から紹介する。 塩田に百日筋目つけ通し 澤木 欣一

水塩の点滴天地力合せ

汐柄杓濃き汐澄み能登荒磯

さて俳句は世情とは懸け離れた「夏炉冬扇」の文芸のように思われているが、このような歴史を見ると、決してそうではないことが解る。実は俳句は社会や時代の動きに敏感に反応するものなのである。 その続きとして言うと澤木の「塩田」発表の頃が社会性俳句のピークであった。朝鮮戦争特需をきっかけとして日本経済は復興し始めていた。まさに昭和三十年代は高度成長期の入口に立っていたのである。そうなると貧困や階級闘争に人の目は向かなくなっていくのである。「風」はその後「写生俳句」と「風土俳句」に大きく楫を切っていく。先ほど紹介した澤木の句も写生俳句として見ても不思議ではなく、写生への転向は社会情勢と照らし合わせてみても容易な方向転換であった。先ほどの小生の句の「勇姿」と「姿」の違いを紹介したが、「風」系の「写生」は一切の主観を排除して「物」だけを詠めというものであった。 「物」だけを詠む俳句は只事俳句に陥ることが多く、類型句も生み易いものだ。つまり作者の顔が見えてこないのである。そのことに随分悩み抵抗もしたものだ。だが写生の訓練の中でようやく解ってきたことがある。私は初学時代の写生の訓練の必要性を次のように理解している。 どれだけ正確に「物」だけを詠んでも、対象物が作者の目を通して体内に入り、五官を駆け巡って、俳句という言葉になる過程の中で、いやでもその作者の主観が入り込むものである。それを待てばいい。そこまでの抒情(主観)で十分だ、という考え方である。要は自分の得た感動を人に伝達する手段として、まずは見たもの、感動したものを正確に描き出せ、つまりデッサンの修練を積め、というものであった、と理解している。その伝達能力を身に付けた上で、おもむろに主観を投入していけばいい、という考え方であったと思っている。そういう意味で、初期に写生の試練を受 けたことは私にとっては幸せであった。 さて「風土俳句」のことに移る。昭和三十一年、青森県俳句大会に講演に来た「濱」主宰大野林火が「中央俳壇の風潮に惑わされずに、住んでいるその風土を詠め」と激励した。日本経済が立ち直りはじめ、地方へ工場が進出しはじめ、テレビ放送も開始され、日本列島の均一化が始まったのである。これから失われていくであろう、よき日本の風景、風習、祭事などを今のうちに詠んでおこうという風潮が高まってきたのである。 大野林火の講演に刺激を受けた青森県の村上しゆらが昭和三十四年「北辺有情」で角川俳句賞を受賞して「風土俳句」という言葉が俳壇の流行語となった。このあと地方在住の俳人達がその風土を詠み、次々に角川俳句賞を受賞していく。木附沢麦青、山崎和賀流、米田一穂、宮田正和、加藤憲曠、秋篠光広、千田一路、河村静香、辻恵美子、北村保、市堀玉宗…いずれも地方在住者で、この内七人は「風」所属の作家であった。 そういう環境の中で昭和五十七年、私は俳句を始めた。「風土俳句」には「写生」の技法が効果を発揮するのである。私が写生の重要性をなかなか理解できずにいた頃、私の兄弟子の棚山波朗の 高稲架に稲束を投ぐ声発し

という句を見て、ああ、これが写生句の良さなのだと解ってきた。その棚山波朗が第一句集『之(し)乎(お)路(じ)』(昭和六十二年刊)で俳人協会新人賞を受賞した。その時の私は三十九歳、俳句を始めて六年目位であった。受賞祝賀会に出て、よし、この賞を取るのだ、と密かに心に決めた。それから丁度十年後、四十九歳の時に句集『銀漢』を出版し俳人協会新人賞を受賞することができたのであった。  天牛の髭の先まで斑を持てり

初枇杷といへども種の大いなる

兜虫ひと足づつを剝し捕る

一点のやがて大鷹あらはるる

寒鯉のかたまたつてゐて触れ合はず

月山の胎内に入る茸採り

落葉焚くはじめの煙濃かりけり

秋の蝶息するたびに翅開く

右のように第一句集『銀漢』は写生の訓練をした時代、エチュードの時代の句集であった。もともと私は本質的には抒情派であるが、初期の段階でガチガチの写生の訓練に揉まれたことが結果的に良かったのだと思う。その後少しずつ抒情を加えていくことになるが、もし初めから抒情句で出発していたら、恐らく糸の切れた凧のようにどこかに飛んでいってそれっきりだったのではないか、と今にして思っている。  二 第二句集『知命なほ』の時代 二 第二句集『知命なほ』の時代句集『銀漢』でも後半には抒情句も混在するようになっていたが、第二句集『知命なほ』は抒情の濃い句集であったように思う。その時代の私の境遇を少し語っておく。三十代の後半、世はバブル経済に突入し始めていた。私はオリックスで不動産担保金融を担当していたが、時流に乗って業績は急拡大していた。中途採用者でトップで課長に昇進していた。そこに新しい不動産担保金融会社を設立するので、取締役営業部長として参加しないかという誘いがきた。いわゆるヘッドハンティングである。年収は現在の倍、一年分の仕度金も用意するというもので、私は金に目が眩んでその話に乗った。その会社は大手銀行からの出資もあり、二年半ほどで貸付金は四千三百億円に膨れ上り、本社ビルの建築に着工し、株式上場の準備にも入っていた。しかし好事魔多しと言うではないか、世の中はそんなにうまく廻るはずが無い。 本社ビルが竣工した頃にはバブル経済はピークを迎えていて一転して奈落の底に落ちたのである。弱り目に祟り目というけれど、その頃私は大腸癌に罹患、一年置いて妻が乳癌を発症した。会社も家庭ももみくちゃの状態であった。 結局私が最後の社長を引き受けて回収作業を続け、最後は東京地方裁判所に会社の自己破産を申請した。負債総額は三千三百億円で、その年の七番目の大型倒産事件であった。その後管財人の下でほそぼそと後始末に従事したが、五十歳直前位に失業者となった。蓄えは少々あったが、退職金も失業手当も無かった。私の名前は新聞にも出ていて、とてもまともな会社が雇ってくれるとは思われない。それと金融という仕事にはもう携わりたくなかった。 五十二歳の時、これまでの人生とは全く畑違いの飲食店を開業した。神田神保町の居酒屋銀漢亭である。   酒を飲むことが好きで、食べ物にも異常なほどの興味を持って食べ歩き、家でも料理をしていたので、無謀ながらやってみたかったのである。結果はびっくりする位儲けの少ない商売であったが、俳人の溜り場にもなり、金融に較べたら気楽な商売であった。妻は乳癌が再発して五十五歳で死んだ。  第二句集『知命なほ』はそのような背景のもとに編んだ句集である。私にとっての激動の時代であった。おのずから心情を吐露する句が多くなっているのである。 第二句集『知命なほ』はそのような背景のもとに編んだ句集である。私にとっての激動の時代であった。おのずから心情を吐露する句が多くなっているのである。 嚏してふつとあの世を見し思ひ

知命なほさびしくなれば鞦韆に 世を落ちて青空市の男雛 埋火とならむ雨夜の蛍火は 涅槃図に入りきれざる鳥のこゑ 男にも泣きどき鰯雲のころ 足袋ついでノラのことなど知らぬ母 妻と会ふためのまなぶた日向ぼこ  三 第三句集『然々(しかじか)と』の時代 三 第三句集『然々(しかじか)と』の時代六十歳の時、居酒屋銀漢亭を経営しながら俳句結社「銀漢」を創刊した。ちなみに銀漢は天の川のことで、私の誕生日が七月七日であることからの命名である。店に来る客で俳句を始める人が増え、新結社結成の気運が高まったのである。居酒屋に来る客はまだ働き盛りの年齢が多いので、他の結社と較べると平均年齢が十歳位若い出発であった。主宰という、人の句を評価し、教える立場になると、それまでのようにいい加減なことは言えなくなる。裏付けのある話をし、それなりの理念を持った指導をしなくてはならない。文法や叙法についても一貫性を持たなくてはならない。また最も大事なことは自分の句を磨かなくてはならない。なかなか大変なのである。改めて勉強の日々となる。そのような張りつめた生活によって自分の句も鍛えられたのだと思っている。 四十代の初めに「塔の会」という超結社句会に加えて貰ったことや、銀漢亭でも他結社の俊英達と句会を重ねたことで句柄も広がってきたように思う。六十代の私の俳句は「銀漢」という結社と「銀漢亭出入りの俳人」によって育てられたと思っている。家庭的にも孫が長女に四人、次女に三人と恵まれていた。そのような心の安定もある時代であった。おのずから人事、滑稽、機知などに目が向くようになったと思う。自分の弱さも失敗も受容して、日常生活の些細なことに泣いたり笑ったりする。そんな安らぎの時代であった。 第一句集『銀漢』は五十歳までの「写生俳句」の時代、第二句集は五十代のほぼ十年の「抒情俳句」の時代、そして第三句集『然々と』は六十代のほぼ十年の「滑稽俳句」の時代、と分けることができるかもしれない。俳句というものは、しみじみ人生が投影されるものだと思う。 菊枕には重すぎる頭かな

股引をもう見られてもよき齢 動かせば火鉢に爺がついてくる ボーナスを自分に出してみて淋し 蝮酒二日ほどして少し効く 湯たんぽの慈母のごときを足蹴にす 山笑ふ若草山もそれなりに 京の路地ひとつ魔界へ夕薄暑  この句集で俳人協会賞を受賞できたのは好運であった。大腸癌の開腹手術をした時も、会社が倒産した時も、妻が死んだ時も俳句を作っていて、こんなことをしていていいのだろうか…と思った時もあったのだが、ありのままの人生を途切れることなく詠んできて、それが肯定されたということが嬉しかったのである。 四 私の作句信条 ① 迷ったら写生に戻る 写生俳句は只事俳句に終わることが多いし、類型句の山ができることは先にも言った。だがめげることなく続けることが肝要である。自分の思いを正確に伝達する手段、その能力を高めるための習練が写生である。どんなに素晴らしいことに出合っても、その感動が相手に伝わらなくては意味をなさない。美術部員がまず石膏像のデッサンをすることや、アナウンサーが早口言葉の練習をすることと同じだと思えばいい。よく言われることだが、抽象画で知られるピカソの十代の絵を見ると克明な写生の訓練をしたことが解る。写生を極めた上で、そっと主観を乗せる。冒険してもいい。だが脇道に迷ったら写生という本道に戻ることである。 ② 考える脚 私の言う「考える脚」はパスカルの「考える葦」のもじりである。私の言いたいことは「俳句は頭で考えて作るものではなく、吟行をして脚で稼ぐ、脚で作るということである。人間が考えることなどは、とびきりの天才でない限り、高が知れているものである。むしろ外に出て、自然や昆虫と交感したり、人間の営みを観察する方がよっぽど役に立つのである。自分が小さな存在であることを自覚し、謙虚に自然から教えを受けようとする人の方が結果的に上達が早いのである。たとえば花見を例にとると、桜は毎年咲くけれど、受ける感慨は毎年違うはずである。独身の時、結婚後、子育ての時、親や伴侶を失った時―同じ桜の花を見ても作者の境遇によって違う俳句が毎年できる。吟行を欠かさず「物」に対峙すれば必ず納得できる句を天が与えてくれるのである。脚で俳句を作ることである。 ③ 見てきた上で嘘を言う テレビを見て俳句を作る人がいる。図鑑を見て俳句を作る人がいる。それも作句方法の一つで否定しないけれど、それだけで満足してはいけない。どこか表現が浮ついて嘘臭くなるものだ。「見てきたような嘘」はばれ(・・)る。「見てきた上で嘘を言う」が俳句の要諦である。たとえば実見したのが春であっても、秋の季語に替えるとか、表現を変えるなど、文芸上の修飾をするのは一向に構わない。それが文芸上の真(真実)である。 ④ 俳句には作者名という前書きがある 世界で最も短い詩である俳句は作者の手を離れて一人歩きするものだ、という人がいる。だが私はそうは思わない。俳句の一句一句に作者名という厳然たる前書があるものだと思っている。そのことが一番顕著に解るのが句集である。十年間に二千句位作ったとする。その中から句集に残すために三百数十句を選ぶ。それはその作者の十年間の俳句人生の上澄みである。歴然とその作者の人生が投影してくるものである。そうした意味で句集とは会社でいえば決算書である。決算書には財産状態の解る貸借対照表と、その間の収益状態の解る損益計算等がある。俳句人生の蓄積と損益が明瞭になるのが句集であり、作者の人生が浮彫になるのである。 ⑤ 俳句は日本語を守る最後の砦 国際交流が盛んな現代、他国語が否応もなく流入している。少し前までの俳句にはミシン、ポスト、バスなど何十年かかけて日本に定着した、日本に無かったものの名前、つまり名詞が用いられる程度であった。だが最近五年間ほどの外来語の流入は侵略的である。名詞でもATMとかLEDなどローマ字のままの表記が五七五に入り始めているのである。更に私が困惑しているのは外来語が動詞のままで入り込み始めたことである。「クリックす」「フリーズす」などという表現が現実に使われ始めているのである。この潮流は抗し難いことかもしれない。だが私は日本の言霊の世界を守っていくのが俳人の務めだと思っている。蟷螂の斧かもしれないが、俳人はできる限り正しい日本語を使うことを提唱したい。その点では私は攘夷派を貫きたいと思っている。俳句は日本語を守る最後の砦、最後の防波堤であるという覚悟である。 伊藤伊那男 略歴 昭和24年長野県生れ。昭和57年皆川盤水主宰「春耕」に入会。句集に『銀漢』(平成十年刊)(第22回俳人協会新人賞受賞)、『知命なほ』(平成二十一年刊)、『然々と』(平成三十年刊)(第58回俳人協会賞受賞)。評伝に『漂泊の俳人 井上井月』、エッセイに『銀漢亭こぼれ噺―そして京都』がある。平成23年「銀漢」を創刊主宰。 明治以降の登山はスポーツの一種に分類されることになるが、それ以前の登山は 右に挙げた山々もそうであるが、明治初期の神道国教化政策により、神仏習合の山岳信仰はほぼ根絶やしにされた。密教色の強かったこれらの山は全て神道に統一され、山内の寺院や仏像のほとんどが破壊、棄却されて、僧侶は神官に衣替えをしたのである。中国で毛沢東の文化大革命があったが、我々は隣国の無知と笑うことはできない。同じようなことを明治初期の日本も国を挙げてやってしまったのであるから。 今年は九州の英彦山を登拝することになった。禪次さんの提案で英彦山の前に、手前の 出羽三山や熊野には山岳修行の名残りが僅かに残っており、今も峰入りの行事が行われているが、英彦山は早い時期から廃れてしまったようだ。その為なのか三千坊もあったというこの山の麓はもはや見る影も無く、表参道入口の土産物店や茶店はことごとく廃業している様子で、英彦山がらがらの土産も手に入れることができなかった。 さて七十五歳の禪次さんは来年は四国の石鎚山を目指して足を鍛えるという。石鎚山も山岳修行の山で岩場の連続する厳しい山だと聞いている。私はどうしたらいいものか……まだ返事はしていない。 |

| 先生の先祖の地は福島県伊達郡桑折で、往古日本三大鉱山といわれる半田銀山があり、銀山守であったようだ。明治期は五代友厚に引き継がれたが、大規模な地すべりが続き、父上は早い時期に常磐炭鉱の技師としていわきの地に居を移したようだ。その縁から伊達に愛着があり度々訪ね句を残している。季語は「土竜打」で、田畑を荒らす土竜を追い払う行事。正月十四日、子供達が棒で土を叩いたり拍子木を鳴らして集落を巡る。(昭和六十年作『寒靄』所収) |

彗星集 選評 伊藤伊那男伊藤伊那男・選祇王寺の枝折戸押さば露の世へ 武田 禪次

姿見るための一服松手入 小泉 良子

秋天へ玻璃三面の昇降機 岡城ひとみ

唇は言葉のかたち秋の声 松代 展枝

葦の絮飛び去る矢立始めの地 半田けい子

鎌倉の闇は黄泉へとちちろ鳴く 森濱 直之

薪を割る軒に山彦火を恋ひ来 伊藤 庄平

葛湯とく匙にさかさの顔と遇ふ 桂 信子

逢坂の関へ一里や曼珠沙華 上村健太郎

秋の蟬和することなく鳴きにけり 三代川次郎

山影に迫る日暮や茸汁 浦野 洋一

在祭女人講てふ寄進札 武井まゆみ

一瞬を黙し山彦威銃 山田 茜

清貧といふもほろにが秋刀魚喰ふ 森崎 森平

平曲の月の柱を波打たす 武田 禪次

着膨れのまま十字切る深夜弥撒 坪井 研治

家々は屋根を浮かべて十三夜 上田 裕

添水鳴り静寂の闇を深めけり 三井 康有

古利根の葦刈る辺り関所跡 大野田井蛙

少年の泣きに来る丘野紺菊 深津 博

銀河集作品抄伊藤伊那男・選 神南備の裾ひろびろと豊の秋 東京 飯田眞理子

追ひ立てて戻すにはとり秋夕焼 静岡 唐沢 静男 秋風鈴つぶれし音で鳴り通す 群馬 柴山つぐ子 満月の石を離れぬ松の影 東京 杉阪 大和 火の玉のしづくのかたち吊し柿 東京 武田 花果 オリーブ摘む一朶の雲もなき瀬戸に 東京 武田 禪次 筑波とも富士とも見ゆる籾の山 埼玉 多田 美記 子規の忌の食ふたび動く喉仏 東京 谷岡 健彦 露けしや辻にいうれい飴屋の灯 神奈川 谷口いづみ 良夜かな昔を今に糸電話 長野 萩原 空木 はればれと山河ありけり新酒酌む パリ 堀切 克洋 闇の間にしどろもどろの残る虫 東京 松川 洋酔 文鳥の餌の殻を吹く厄日かな 東京 三代川次郎     綺羅星集作品抄伊藤伊那男・選 |

| 「律の調べ・律の風」は秋風の異称。律は呂と共に音の調子をあらわす。「呂律(ろれつ)が回らない」という慣用語はここから出ているのだが、呂を陽=春、律を陰=秋とし、秋の感じを律の調べといった。句は子規庵に秋風が吹いているという。狭い庭ながら四方八方から気持の良い風が吹いている、と、そこまでの句かと思うと違うのである。子規の妹で子規の死を看取った妹の名は律である。律の風には巧みにその名が組み込まれ、正岡家は全て律が仕切っていることを暗示しているようである。律の風に二重の意味を持たせた名作。同時出句の<とぼとぼと芭蕉曾良ゆく蜃気楼>は『おくのほそ道』の北陸の段に蜃気楼を重ねた高度な技倆の句。<唐辛子いつも怒つてゐるごとし>も唐辛子の本意に迫って楽しい句であった。 |

| 「招提寺」は奈良西の京の唐招提寺の略称。秋の観月讃仏会は知られている。金堂の正面の三面の扉が開かれ、廬舎那仏坐像他三尊が姿を現す。句は唐招提寺に差す月光を来迎と見た。作者は阿弥陀如来が衆生救済の為人間世界へ下降する場面をこの寺の庭に見たというのである。豊かな着想。 |

| 墨田区向島三囲神社に富田木歩の供養碑がある。碑には<夢に見れば死もなつかしや冬木風>の句が刻まれている。作者は暑い日に訪ねたのであろう。碑を木歩の姿と見て、片蔭に移してやりたいものだ、と思う。労りの心が読み手の胸に響く。同時出句の<身に入むや木歩の生れ聞く度に> があった。これもいいが、冒頭句の方が上である。「片蔭」の発想は類例の無い取合せであった。 |

| 内藤丈草は尾張犬山藩士の家に生まれたが武士を捨てて遁世した。芭蕉終焉の折、枕頭で<うづくまる薬の下の寒さかな>と秀吟を詠んだことで知られている。句はその本歌取りの句で「寒さ」から「火恋し」へ転じたものである。丈草は芭蕉の死後十年にわたって追善に務めたという。古典に題材を得た秀逸である。 |

| きっとそうだと思う。去年は義経で今年は頼朝、去年は静御前で今年は政子、などという使い廻しがきっとあるのだろうと思う。髭を付けたり冠を変えれば済むことだ。そういう所に目を付ける感性がいい。おのずから醸し出される滑稽感もいい。 |

| いい技法の句である。「日もほつれをり」の「も」の助詞の効果が絶大である。「も」があることによって上五の秋簾もほつれていることが解る仕組みだからである。十七音しか無い俳句の助詞の一文字がいかに大切であるかを教えてくれる句である。 |

| 『仰臥漫録』を詠むと、病牀にある子規の食欲に驚かざるを得ない。某日の夕飯を紹介すると「鰌(どじょう)鍋・若和布二はい酢・馬鈴薯・胡桃・なら漬・あみ佃煮・粥三わん・葡萄一ふさ」――という具合である。まさに子規忌来るイコール食欲の秋の到来である。 |

| 夏期休暇明けに久々校門を潜ると鉄の匂がしたという。二ヶ月ほど忘れていた学校が嗅覚で思い出されるのである。この感覚は今まで詠まれていなかった発見であろう。 |

| 奈良を散策すると古墳の際まで田畑が迫っていたり、明らかに古墳と思われる上が柿畑になっていたりする。先祖代々古墳の裾を削っていったのではないか、と疑いたくなるほどである。だが残っているだけでも嬉しいことだ。稲雀も先祖代々この地に続いているのかと思う。 |

| 確かに破芭蕉をよく見ると筋に沿った裂け方である。ただそういうことを俳句にしたことは無かったように思う。写生の目を養っていればこういう発見もあるのだと嬉しく思う。当り前のように見えて、納得する確かな目である。 |

その他印象深かった句を次に

| 白粉(おしろい)花(ばな)はおしろいとも言い、また夕方近くによく咲くことから夕化粧とも言う。庭先や路地などに植えられることが多く庶民的な花である。日の高いうちに子供を風呂に入れる。そんな声が道まで聞こえてくるような雰囲気が伝わってくるようだ。季語との取合せが絶妙である。また「日のあるうちの」の措辞の斡旋も見所である。 |

| 相思相愛の仲の場面の菊人形でも、きっとこのようなものなのであろう。正面から見る観客からの見栄えが一番大事なので、視線は別のところにある。擬人化の面白さである。 |

| 天狗茸のあの赤い傘を見れば誰であろうと毒茸だと確信するはずだ。見ただけでも毒が回る。そんな感じが率直に出ている。同時出句の〈猪を撃つ宿の主の向う傷〉は凄味のある句だ。向う傷は正面から立ち向かったときに身体の前面に受ける傷である。猪突猛進の猪と真向うから格闘したことがあった不屈の猟師なのである。 |

| 子供の頃、国旗を見て国名を当てる遊びなどをしたものである。その後新しい国が沢山誕生しているし、記憶はとっくに消えているので、見知らぬ国旗ばかりである。この句も父親としてか、祖父としてか、久々見物人として運動会に出た戸惑いがよく出ているようだ。 |

| 三輪山を近くに見る寺の松手入なのであろう。奈良には小さくても瀟洒な寺が多い。そんな寺での松手入という、いい風景である。神社と寺の混在した奈良盆地の美しい日本の原風景を切り取って心安らぐ句となった。 |

| 芙蓉は一日限りの花である。酔芙蓉は夕方になるに従って紅を深めていく。夜には萎み、翌朝には地に落ちている。句はそのように詠んでいるのだが「一夜の湿りもて」がうまいところだ。秋も深まる頃の花なので、夜は露が下りることもあろう。そこにこの句の実感がある。 |

| 今もそうであるが、私の育った頃は文庫本を出している出版社が少なかったこともあるが、岩波文庫は文化レベルの高いものであった。その一冊を鞄に入れて旅に出るなどというのは気分を高めるものだ。折しも鰯雲となれば秋思を深める道具立ても整ってくるのである。 |

| 部屋に斜めに差し込む日差しが「さざなみ」のように見えたという。畳の目をさざなみと捉えたのはいい感覚である。言われてみれば確かにあの畳の目の模様は波である。特に秋の日であるところがいい。透明感を持った秋の日であれば細部にまで陰翳が克明なのであろう。木洩日であれば尚更だ。畳目を波に見立てたこと、秋日和の季語を配したこと、この二つの相乗効果である。 |

| 「色変へぬ松」の季語をうまく分解して使った句である。老松ではあるけれど色は変えない。ただあちこち隙間は出ているけれど‥‥と。凜然とした松の風姿を描いているのだが、一物仕立てということもあり、人間にもこういう人がいる、あちこちガタがきても、決して矜恃を失わない人がいる、という寓意も持つのである。 |

| 私も若い頃は肩から回した手と、下から回した手を背中で触れることができたが、今は全く届かない。湿布薬を貼ることができない。この作者もそういう年令になっているのであろうか。私などは妻を亡くしているので尚更である。「そぞろ寒」の季語が効いているのだ。 |

| 古来月を賞でる日本人の心は繊細である。中秋の名月の前日が待宵(十四日)、名月の翌日から一日毎に、十六夜(いざよい)、立待月、居待月、臥待月、更待月と月の出が遅くなるに連れてこの名が付いてゆく。この句の居待月は十八日の月であるから、名月からみたら一時間ほど月の出が遅れる。凭れかかって待つ柱が硬いというところが味わいである。 |

| 赤い羽根の献金運動は二十世紀初頭にアメリカ合衆国で起こり、日本は戦後、昭和二十二年から始まった。もっぱら子供達が駅頭や繁華街などで行ったが、募金活動の多様化や少子化もあり、昔よりも活動が鈍ってきているような感じがする。回覧板で来るというのもそうした変化の一つかもしれない。都会では回覧板もない昨今である‥‥。 |

| 伊那男俳句 自句自解(72) 木屋町の一盞の間を時雨かな

大学を卒業して就職した最初の任地が京都であった。記憶に間違いがなければ昭和五十七年の野村證券の初任給は四万七千円であった。そこから独身寮の諸費用などを引かれて、手取りは二万五千円位であった。異常な物価上昇が進んだ時代で翌年から調整加給という名目でかなりの額が増額された。とはいえ所詮入社して数年間の若手社員の給与などたかが知れている。であるのに結構飲み歩いてあちこちに付けを残した。給料日に回収に来るお姐さんもいたし、ボーナス払いで待ってくれる店もあった。母からの茶色の現金封筒を胸ポケットに入れて支払ったのを見た、妻になる前の妻は、本当にこの男と結婚してもいいのだろうか、と迷ったという。木屋町、先斗町、祇園と、勿論安サラリーマンの若造だからたかが知れた遊びだが頻りに飲み歩いた。こんな社員が出世できるわけが無い。今から思うと救いようのない駄目な青春時代であった。青春時代というものも「一盞の間」か。 酢茎売比叡の雲を背負ひ来る

私が京都に赴任した昭和五十七年頃は、冬になると絣模様の野良着姿の行商女が錦市場の角などに樽を置いて酢茎を商っていた。酢茎菜という蕪の皮を剝き、茎も一緒に薄塩で漬けるのだが、梃子の原理を利用した重石でこれでもかというほどの圧力をかける。その風景は上賀茂の風物詩であった。樽に棲み付いた乳酸菌と春の陽気を利用して自然発酵を待つものであった。昭和に入ってから年末年始の贈答品としての需要が出て、室に入れて発酵を促進させる方法に変り、今は京都の正月に欠かせない漬物となった。最近は梃子は使わずに電力で圧力をかけるので前述の風景は見られない。妻の従妹が上賀茂神社の檀家総代などをしている旧家に嫁いでいる。大きな門構えの屋敷と酢茎菜畑を囲む賃貸マンションを持つ金持ちなのだが、母上は早朝から夕方まで野良着姿で畑の世話をしていて実に質素な生活をしていた。京都という町は、そういう資産家のいる町でもあった。 |

| 10月 快晴。9時半、窪田氏が迎えに来て、真田の里へ案内して下さる。真田氏歴史館、館跡。真田氏本城跡。長谷寺など。あと、「そば茶屋さくら」にて、蕎麦御膳の昼食。新蕎麦の更科は芸術品。地元の茸の天麩羅なども。東御市の窪田氏のご自宅訪ねる。秋の草々多し。海野宿の町並みを見て駅まで送って戴く。  10月12日(火) 10月12日(火)夜、発行所にて「火の会」の9人。近所で飲む。飲みすぎたか……。 10月14日(木) 午後、飯田橋の角川ビルにて「俳句年鑑」の合評鼎談の司会。これで13回終了。なかなか気を使う作業であった。あと神楽坂のうなぎ割烹「志満金」にて馳走になる。  10月15日(金) 10月15日(金)第28「回俳句大賞」(俳人協会)の特選評。「大倉句会十周年記念誌」にエッセイなど。「銀漢」12月号の選句など。角川「俳句」合評鼎談12月号の校正。 10月16日(土) 「あ・ん・ど・うクリニック」で区の健康診断受診。「銀漢賞」の選考に入る。  10月17日(日) 10月17日(日)「銀漢」のエッセイ。自句自解、日録など投函。O氏句集の序文初案執筆す。 10月」19日(火) 13時、俳人協会にて「第28回俳句大賞」の最終選考。リモート参加の3人を加えて7人。  10月20日(水) 10月20日(水)8時、幕張。伊那北同期の北原泰明君の車で2人旅。昼、大内宿。薄紅葉、小雨。寒い。芋と片栗粉の焼餅。14時過ぎ、会津若松城。35年振り位か。飯盛山、西郷頼母屋敷などは泰明君、歩きたくないと車の中。「会津ワシントンホテル」に荷を解き、行き当たりばったりで「のみくい処作蔵」。馬刺し、鰊山椒漬、みがき鰊の天麩羅など。酒を飲まない人と居酒屋にいるのは初めて。別れて「上酒林」という店。焼鳥、鰊山椒漬など。20時半にはホテルに戻る。  10月21日(木) 10月21日(木)朝食佳し。8時発、磐梯山は初冠雪! 安達太良山の裏に廻るが、磐梯吾妻スカイラインは不通とて、土湯温泉を廻って猪苗代湖を見て郡山へ。途中、里芋、茸の塩漬など購入。郡山の「蕎麦処こっとう屋」という蕎麦屋。板蕎麦うまい。大当たり! いわきから高速道で幕張駅。700数10km走ったと。  10月23日(土) 10月23日(土)日暮里の「夕焼け酒場」で第2回「銀漢亭の日」。15時、開店。25人の仲間集合。料理四品ほど持参。政三さんが焼き秋刀魚、刺身、鮎の炊き込みご飯など。光汪、井蛙、清人さんがヴーヴクリコ持参。乾杯! 22時、お開きとす。  10月24日(日) 10月24日(日)終日執筆。12月号の「銀漢」原稿全て終了。18時、近所のN家にて三家族で夕食。 9時頃の新幹線に乗車。大三島の武田編集長のオリーブ収穫の手伝いを名目の旅。車中で雑用、エッセイ一本など。雨中、福山城を見学。16時のバスにて大三島へ。武田さんの迎えを受けて花果さん生家。私は3回目の訪問。柊原洋征、飯田眞理子、大野田井蛙さん集まり、花果さんの料理で酒盛り。 10月26日(火) 8時過ぎから、蜜柑畑で収穫。10kgのダンボールに40箱ばかり。14時過ぎまで。あと大三島大山祇神社参拝。国宝館見学。「伯方の塩温泉 マーレ グラッシア大三島」で日没を見る。「お食事処くろしお」の平目料理の夕食。刺身、天麩羅、炊き込みご飯、戻って酒置歓談。 8時過ぎからオリーブの収穫。昨日より厳しい作業。戻って選別作業。夕食後も続き、12時く位まで。70kgを50kgまで選別。 9時半発。「ポパイズクラブ」というオリーブ農園の精油場へオリーブを運ぶ。油になるのは重量の7%。絞り代金として半量を渡すので、2ℓ弱が生産者の手元へ製品として入る。エキストラバージンオイルは摘果後、24時間以内に絞ったものにて、超貴重品である。あと、能島水軍の能島城へ遊覧船に乗る。私は2度目。大三島に戻り、盛港から舟で呉線の忠海へ向かう。武田夫妻に見送っていただく。忠海駅で洋征、井蛙さんと別れ、呉に向かう。「大和ミュージアム」を閉館まで一時間半ほど見学。「呉ステーションホテル」に荷を置き、繁華街へ。「かしま本店」という店へ入る。刺身盛り合わせ(太刀魚、平目、鯛)佳。牡蠣フライ7個、840円はさすがに地元価格。酒は「賀茂鶴」。町の地図を見ると市庁舎の下の川沿いにテント張りの屋台が何軒かある由にて捜す。「だるま」という赤いテントの店。おでんと酒。  10月29日(金) 10月29日(金)9時過ぎ、広島市。タクシーで広島城。歩いて原爆ドーム。この時間なら行けそうだと見て広電で宮島へ。乗船場で大三島で別れた眞理子さんとすれ違う。厳島神社参拝後、ロープウェイを乗り継いで弥山へ。眺望可。霊力のありそうな巨石。戻って参道で牡蠣を食し大慌てで広島駅へ。0時帰宅。 10月30日(土) 返信、選句、その他雑用多し。丸々5日間留守をしたのだから……。 10月31日(日) 角川合評鼎談の俳句年鑑用の校正。俳人協会「俳句大賞」の選後評、原稿の校正。新幹線の中で擲り書きのエッセイ2本纒める。 11月  11月1月(月) 11月1月(月)「伊那北会」。10時半、東武線南栗橋駅。栗橋城跡を訪ねる。元栗橋にてかなり迷うが、松本家という農家の中にその痕跡を見る。屋敷林の中に土塁跡が鮮明。JR栗橋駅に出て静御前の墓。50数年振り。前はもっとひっそりとしていた……。古河に出て古河城跡を散策。ここは2年振り。城の大半が明治の渡良瀬川改修工事で川の中。鎌倉時代の古河公方館跡は公園の中(鴻巣館)。駅前の居酒屋で打ち上げ。  11月2日(火) 11月2日(火)14時半、文京区民センター。「春耕」55周年記念号の座談会に呼ばれる。蟇目良雨、池内けい吾、柚口満、児玉真知子さん。盤水、波朗氏の思い出話や俳句界の現況など。終わって日本橋詰の「天松」(田中里香同人の店)にて親睦会。実にいい天麩羅を馳走になる。良雨さん持ち込みの「久保田 萬寿」の一升瓶を空ける。あと神保町の「魚勝」に寄り、一杯だけ……。  11月4日(木) 11月4日(木)午後、発行所。「銀漢賞」予選委員会。大和、禅次、眞理子。静男欠席。16時過、成城へ戻る。一息入れたい時にて、駅前の「街かど酒場さんたろう」。ホッピーで串カツ、牡蠣フライ、ポテトサラダ、玉葱スライス、冷奴。日本酒少々。帰宅して18時には寝てしまう。 |

△菫

冬に咲くスミレの品種があるわけではなく、晩秋~初冬、または晩冬などの日当たりの良いあたたかい場所にたまたま咲いたスミレの呼び名である。寒の間に見つけたものは寒菫(カンスミレ)とも言う。