銀漢の俳句

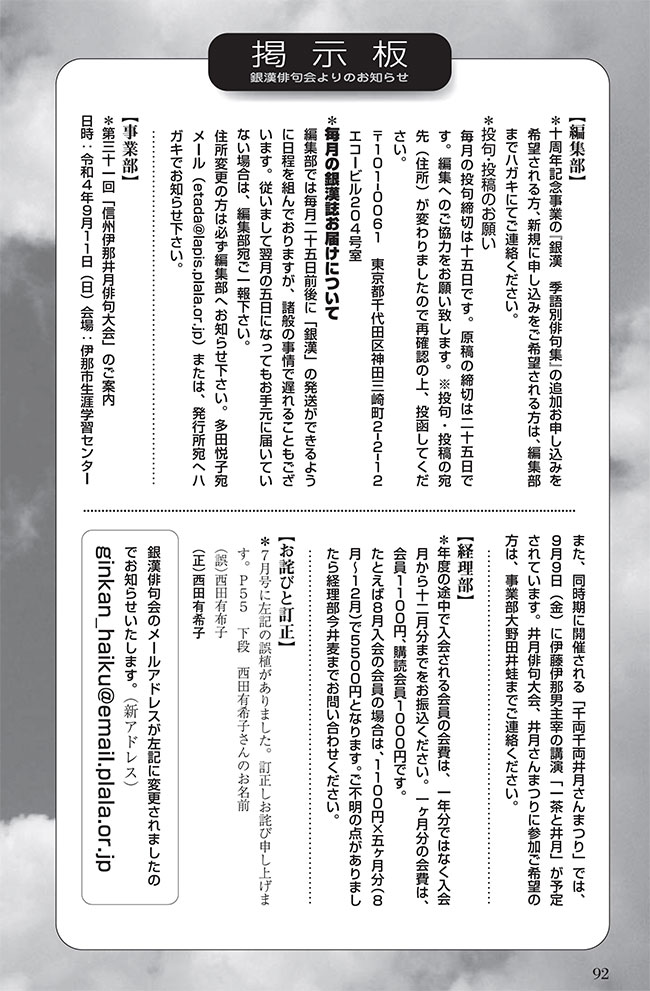

伊藤伊那男

◎芭蕉と菅沼曲水

芭蕉が『幻住庵記』を書いたのは元禄三年のこと。前年九月に『おくのほそ道』の旅を終えて帰郷後、大津で越年。春にまた大津に戻り義仲寺の無名庵に入った。この時の芭蕉は四十七歳。菅沼曲水(曲翠)を始めとする近江蕉門に最も親しみと安らぎを持っていたようである。曲水は三十一歳、膳所藩士であった。伯父(号・幻住老人)の別荘幻住庵を手直しして芭蕉を招き、芭蕉はここに 四月六日から七月二十三日まで滞在している。『幻住庵記』では「石山の奥岩間のうしろに山あり国分山といふ……」に始まり、湖国の風光明媚を称え、曲水のことを「勇士」と記している。〈先づ頼む椎の木もあり夏木立〉を結びの句としている。

芭蕉が木曾義仲にどれほど共感を持っていたのか、私は解らない。北陸燧ヶ城跡で〈木曾殿の寝覚めの山か月かなし〉と詠んでいるし、義仲寺への埋葬を遺言したところからも親しみを持っていたことは確かだが、格別であったかどうかは不明である。というのは芭蕉は『更科紀行』の旅で木曾を通過しているのだが義仲についての記載は一言も無い。狭溢な谷間であり街道の横に義仲の旧蹟がいくつか点在するのだが、立ち寄った形跡も無い。いくら姨捨の名月を見るための急ぎの旅であったとしても一切触れていないのは不思議である。義仲寺に葬れと言ったのは、近江蕉門への深い思いが一番の理由で、膳所が東海道に面した交通の要衝で弟子達の墓参に便利だという読みもあったのではないかと私は思っている。

芭蕉は元禄七年十月十二日、大坂御堂筋の花屋仁左衛門の貸座敷で没した。享年五十一歳。当時大坂では弟子同士の間の勢力争いがきな臭い状態にあり、調整のために不調の身体で、伊勢から暗峠を越えて大坂に来ていたのである。心身共に疲れが溜まっていたのではなかろうか。それと較べて近江の門人の温かさが身に沁みていたのではあるまいか。

行く春を近江の人と惜しみける

の句がそのことを物語っているように思われる。

さて、菅沼曲水のその後のことである。芭蕉の死後二十三年を経た享保二年、曲水は膳所藩の家老、曾我権太夫の不正を許すことができず、槍の一突きで征伐し、一切の言訳をしないまま切腹し、家は断絶したのである。「勇士」と芭蕉が記したのは、曲水の性格を見抜き、そうしたことを予言していたようにも思えてくるのである。

曲水の墓は義仲寺の一番奥の右側角にひっそりとある。享年五十八。

|

盤水俳句・今月の一句

伊藤伊那男

わだつみの蒼さの句碑や花蘇鉄 皆川 盤水

先生は「風」主宰 沢木欣一の〈夕月夜乙女の歯の波寄する〉の句碑建立委員長を務めた。私は度々沖縄を訪ねているが、句碑のある辺戸)岬は遠い。山原)の更に奥、最北端の岬である。昨年漸く訪ねることができた。沢木は昭和四十三年、復帰前の沖縄に文部省から派遣され一ヶ月間滞在し、五年後に『沖縄吟遊集』を出版した。句碑開きの折の先生には他に〈蘇鉄の実村長が手に二ツ三ツ〉がある。以後先生も度々沖縄を訪ねることになる。

(昭和五十五年作『山晴』所収) |

彗星集作品抄

伊藤伊那男・選

考へる人の灼けたる背中かな 谷岡 健彦

御柱曳く藤蔓の縒りに縒る 武田 花果

九度山を繰り出すきほひ鯉幟 笠原 祐子

傘雨忌の古書店どこも湿つぽく 宮本起代子

少しづつ香ばしくなり麦畑 武井まゆみ

田の鼠鶉と化すも穿つ癖 唐沢 静男

頂上に届く高さや桐の花 大野田井蛙

夏立つや立て込んでくる庭仕事 三溝 恵子

受話器より郷の祭の笛太鼓 森濱 直之

菊坂の魚やに残る葦簀かな 畔柳 海村

緋緘に非ず緋牡丹真田庵 笠原 祐子

蜃気楼セピア色なる竜宮城 住山 春人

浮世絵の雨は斜線に破れ傘 清水佳壽美

木の芽風あけつ放しの喫茶店 山﨑ちづ子

大川の上潮に乗り花筏 唐沢 静男

三峯に石の山犬吠えて初夏 高坂小太郎

校内に魔法をかけて更衣 有賀 理

母の日の母酔ふは佳し父もよし 市川 蘆舟

花冷や底にざら目のかすていら 渡辺 花穂

|

伊藤伊那男・選

考へる人の灼けたる背中かな 谷岡 健彦

| 現代彫刻の父と呼ばれるロダンの代表作「考える人」は世界に二十一体あり、内日本には四体あるという。東京では国立西洋美術館の前庭にある。露天にあるのでその裸体像に太陽の光が当たる。生身の人間であれば大火傷をするところである。彫刻と人間とを同等に並べて、いかにも辛そうな背中と錯覚させる仕掛けの面白さである。世界に点在する二十一体があちこちで背中を灼いいると思うと、可笑しさが込み上げてくるようである。 |

御柱曳く藤蔓の縒りに縒る 武田 花果

| 御柱は二回ほど見学し、綱を曳かせて貰ったことがあるが、この句からみると肝腎な部分には藤蔓を使うのであろうか。古代からの綱ということになれば当然藤の皮を剝いで綯うことが一番強靭な綱である。「縒りに縒る」というところに、巨木を曳く綱であることも解る。また祭の凄味、気迫、男達の気負いの様子などにも想像が及ぶのであり、臨場感のある力強い句となった。目の付け所の良さ。 |

九度山を繰り出すきほひ鯉幟 笠原 祐子

| 信濃の弱小の武将であった真田は知力と戦術、掛け引きに長けていたようで、居城の上田城は徳川軍を三回にわたって退却させている。関ヶ原の合戦では兄弟が東西に分かれたこともあり、父昌幸、次男信繁(幸村)は高野山麓の九度山蟄居で済んだ。もちろんそのままで済むはずもなく、信繁は抜け出して大阪冬、夏の陣に参戦し奮戦した。九度山には今も真田屋敷跡があるが、その鯉幟の泳ぎ振りに真田一族の気概を見たのであろう。 |

傘雨忌の古書店どこも湿つぽく 宮本起代子

| 久保田万太郎は昭和三十八年五月六日、梅原龍三郎邸に招かれ、赤貝の紐が喉に詰まって窒息死した。享年七十四。傘雨は俳句の号である。浅草生れということもあってか下町の市井人の義理や人情に絡んだ生活を細やかに描いた。忌日は梅雨直前の頃だが、この句の「湿っぽく」には万太郎作品の印象も含まれているのであろう。 |

少しづつ香ばしくなり麦畑 武井まゆみ

| 麦が熟していく様子をうまく詠んでいる。黄色味を帯びた様子を「香ばしくなり」と表現したのは、よく雰囲気を捉えているようだ。「麦秋」を詠むことは多いが、それより少し前の様子を捉えた珍しい句であった。 |

田の鼠鶉と化すも穿つ癖 唐沢 静男

| 田鼠化して鶉と為る、は七十二候の一つで春の季語。もぐら(野鼠とも)が鶉になっても土を掘る癖は直らないということで、実に機知を効かせた構成である。 |

頂上に届く高さや桐の花 大野田井蛙

夏立つや立て込んでくる庭仕事 三溝 恵子

受話器より郷の祭の笛太鼓 森濱 直之

菊坂の魚やに残る葦簀かな 畔柳 海村

緋緘に非ず緋牡丹真田庵 笠原 祐子

蜃気楼セピア色なる竜宮城 住山 春人

浮世絵の雨は斜線に破れ傘 清水佳壽美

| 浮世絵の雨の描写は好きだ。破れ傘の季語はやりすぎか。 |

木の芽風あけつ放しの喫茶店 山﨑ちづ子

大川の上潮に乗り花筏 唐沢 静男

三峯に石の山犬吠えて初夏 髙坂小太郎

校内に魔法をかけて更衣 有賀 理

| 一日にして白い制服に変わったことを「魔法」と見た。 |

母の日の母酔ふは佳し父もよし 市川 蘆舟

|

銀河集作品抄

伊藤伊那男・選

雄雄しさの気配を宿す袋角 東京 飯田眞理子

風車売れ残りしが今廻る 静岡 唐沢 静男

梅干して三日三晩が気にかかる 群馬 柴山つぐ子

綿菓子の夕日に染まり春祭 東京 杉坂 大和

鷹の巣の粗きままなる威厳かな 東京 武田 花果

雲南の棚田棚田や田掻牛 東京 武田 禪次

にはとりのまぶたを重く春の昼 埼玉 多田 美記

花疲れほぐすつもりが湯疲れに 東京 谷岡 健彦

猿ヶ辻とのゐしてをり春の月 神奈川 谷口いづみ

春惜しむ湖東に鐘を衝きくらべ 長野 萩原 空木

仏壇も驚くほどの百合咲かす パリ 堀切 克洋

子蟷螂同じ貌持ちちりぢりに 東京 松川 洋酔

母と見ることのかなはぬ桜散る 東京 三代川次郎

伊藤伊那男・選

鴨川は神のはしだて賀茂祭 東京 保田 貴子

顔隠すほどに広げて柏餅 長野 守屋 明

包丁の要らぬ楽しさ春キャベツ 神奈川 宮本起代子

石鹼玉垣根の棘を越え切れず 神奈川 三井 康有

青柳の風やもつるる啄木忌 埼玉 中村 宗男

葉桜や墓守る谷中駐在所 茨城 中村 湖童

誰がつけし痛さうな名の目刺かな 東京 中村 孝哲

みまかりて桜ふぶきに加はれり 愛媛 片山 一行

赤羽の路地の昼酒昭和の日 東京 今井 麦

俎板の隅から乾く蝶の昼 長崎 坂口 晴子

汲み分けて均等となる新茶の香 東京 島 織布

かひやぐら遠きいくさを映しけり 東京 竹内 洋平

なで肩のいよいよ丸く甘茶仏 東京 多田 悦子

花過ぎや心吉野に置きしまま 東京 森 羽久衣

風船の束より出づるピエロかな 東京 有澤 志峯

メトロより羽化するごとき春日傘 東京 大住 光汪

利根川を飲みほすほどや鯉幟 埼玉 池田 桐人

竜頭とれし形見の時計春うれひ 埼玉 秋津 結

花祭歩調揃はぬ稚児の列 東京 飛鳥 蘭

白玉や茶房に古りし処世訓 宮城 有賀 稲香

装束の襟に川風賀茂祭 神奈川 有賀 理

一枚の代田一枚の星座盤 東京 飯田 子貢

桜見る母は戦時の話など 東京 生田 武

きず付けし柱は細し粽解く 東京 市川 蘆舟

惜春の風の繰るままヘッセ読む 埼玉 伊藤 庄平

嬬恋に来て新たなる若葉風 東京 伊藤 政三

式辞みな桜を誉めて始まりぬ 神奈川 伊東 岬

火の島を景に汐干や油凪 埼玉 今村 昌史

音立てて開く新茶の缶の蓋 東京 上田 裕

竜飛へとつづく漁港やごめの声 東京 宇志やまと

雨音を平らに受くる蓮浮葉 埼玉 大澤 静子

昭和の日テレビの脚の仁王立ち 神奈川 太田 勝行

青鷺の一歩一歩を吹かれゆく 東京 大沼まり子

深蒸しの馴染む香りもすでに古茶 神奈川 大野 里詩

背伸びして掛かる高さや袋掛 埼玉 大野田井蛙

象潟の往時あらはる代田かな 東京 大溝 妙子

二煎目に惚れ仕入れ増す新茶かな 東京 大山かげもと

こころざし高く掲ぐる桐の花 東京 岡城ひとみ

風光るポケット多き旅鞄 東京 小川 夏葉

みづうみの昏きに桜散りやまず 宮城 小田島 渚

ひと鳴きの飛沫発して烏賊釣らる 宮城 小野寺一砂

出港へ海図の上の夏蜜柑 埼玉 小野寺清人

歌垣の地なれば殊に囀も 和歌山 笠原 祐子

天井の龍と目合はせ春惜しむ 東京 梶山かおり

飛魚とんで海の底ひに蒙古船 東京 桂 信子

このたびは京の残花に出逢ひけり 静岡 金井 硯児

パーマ屋てふ看板のある町薄暑 東京 我部 敬子

紙風船打てば吐息の溢れけり 東京 川島秋葉男

庭下駄の乾く間もなし走り梅雨 千葉 川島 紬

春蟬の山のひねもすふるへけり 長野 北澤 一伯

烏賊釣火更に深まる海の闇 東京 絹田 稜

片頬にレースの影や春日傘 東京 柊原 洋征

散骨てふ補陀落渡海夏椿 神奈川 久坂衣里子

跡継ぎは都会に取られ葱坊主 東京 朽木 直

風の来て見る間に組めり花筏 東京 畔柳 海村

初蝶のやはり黄色でありにけり 東京 小泉 良子

曳行の傷あと晒す御柱 神奈川 こしだまほ

水盤に潔く立つ杜若 東京 小林 美樹

橋三つ見えし墨田の桜かな 東京 小山 蓮子

慰霊塔祈りし人も陽炎へり 宮城 齊藤 克之

秒針はいつも前向き夏兆す 青森 榊 せい子

井月に越後は遠し笹粽 長野 坂下 昭

諳んじもす藤村の詩春逝けり 群馬 佐藤 栄子

何気ないひと日が暮れて豆の飯 群馬 佐藤かずえ

バッチ数多付け登山帽遺さるる 長野 三溝 恵子

参詣の香煙たたむ春日傘 東京 島谷 高水

海神の祠に休む燕かな 兵庫 清水佳壽美

残花なほ共に遊びを尽さむと 埼玉 志村 昌

酒好きで神田祭はなほ好きで 千葉 白井 飛露

水番の不覚に眠る荒筵 神奈川 白井八十八

手足より先に洗ひし遍路杖 東京 白濱 武子

選ばれて枇杷一果づつ袋掛 東京 新谷 房子

飴とけて残る甘さや暮の春 大阪 末永 理恵子

茶畑の畝のさざなみ吹流し 静岡 杉本アツ子

開帳寺それは小さき御本尊 東京 鈴木 淳子

我に棲む塞ぎの虫へ春の雷 東京 鈴木てる緒

千年の古刹の筍茹で上げぬ 群馬 鈴木踏青子

降り足りて己が色へと桜の実 東京 角 佐穂子

鞦韆を漕ぐこともなく日の暮れて 東京 瀬戸 紀恵

手に蜻蛉計りやうなき重みかな 神奈川 曽谷 晴子

サーカスの獣を運ぶ青嵐 長野 髙橋 初風

大皿にパセリの光盛り付ける 東京 高橋 透水

竹秋や葉擦れいつしかせせらぎに 東京 武井まゆみ

細き目は眠たき目とも長閑なり 神奈川 田嶋 壺中

北斎の富士観るひと日鰻食ふ 東京 立崎ひかり

車窓には追ひかくるかに鯉幟 東京 田中 敬子

蕗の葉の雨を集めて沢の音 東京 田中 道

点滴の一滴二滴目借時 東京 田家 正好

海鼠壁残る城下や初燕 東京 塚本 一夫

新茶汲む香に相応しきけふの風 東京 辻 隆夫

夏来る雲きつぱりと積み上げて 東京 辻本 芙紗

初夏や空に色さす観覧車 東京 辻本 理恵

まづ一度ラジオ体操して朝寝 愛知 津田 卓

み吉野のせり上がりたる山桜 東京 坪井 研治

草笛や誰に聞かせるでもなくて 埼玉 戸矢 一斗

古書抱へ神田祭の渦に入る 千葉 長井 哲

鷹鳩と化していささか撫で肩に 大阪 中島 凌雲

おにぎりの四角三角わかば風 神奈川 中野 堯司

雲に入る中仙道や朴の花 東京 中野 智子

亀鳴いて語りはじむる胸の内 東京 中村 藍人

清水飲む両手で己が顔掬ひ 千葉 中山 桐里

春日濃し迦陵頻舞ふ石舞台 大阪 西田 鏡子

白つつじ内なる花の薄明り 東京 西原 舞

鰻食ふ老僧いよよ道鏡似 東京 沼田 有希

青春の街に書肆消え花は葉に 埼玉 萩原 陽里

庭下駄のままの散歩や夕桜 東京 橋野 幸彦

踏んづけて洗ふ毛布や昭和の日 広島 長谷川明子

新茶汲み言葉なきまま時刻む 東京 長谷川千何子

魚跳ねて渡船行き交ふ立夏かな 兵庫 播广 義春

応へなき夫に語りぬ木の芽冷え 東京 半田けい子

良き昔語り出すかに藤咲けり 東京 福永 新祇

解かれし帯の如くに花筏 東京 福原 紅

橡の花戴帽式の燭憶ふ 東京 星野 淑子

角落ちてぬた場に泥の威を纏ふ 東京 保谷 政孝

新茶汲む奈良は茶処母の里 神奈川 堀 備中

空母にも紛ふタンカー蜃気楼 岐阜 堀江 美州

イパネマの娘を連れて夏きたる 埼玉 本庄 康代

日の本に生きて新茶や富士望む 東京 松浦 宗克

母の日や母の小言を聞きたくて 東京 松代 展枝

水脈白く夏を迎へに行く船か 東京 宮内 孝子

凜々しくも幼な顔なる武者人形 東京 村田 郁子

夏立てりピアノの蓋のよく光り 東京 村田 重子

細路地や神田祭の子が奔る 千葉 森崎 森平

烏賊捌く五臓六腑を一息に 埼玉 森濱 直之

蒲公英の絮毛に浮力根に磁力 愛知 山口 輝久

思ひ出を紡ぐ一日や豆御飯 群馬 山﨑ちづ子

春惜しむ鳩の形の菓子を食べ 東京 山下 美佐

柿若葉日差しに透くるうらおもて 東京 山田 茜

藤の風眠りの術に吾もうろう 群馬 山田 礁

母の日や妻の声して娘来る 東京 山元 正規

花冷や古鏡のごとき昼の月 東京 渡辺 花穂

夫婦して健やかなれと新茶汲む 埼玉 渡辺 志水

銀河集・綺羅星今月の秀句

伊藤伊那男・選

鴨川は神のはしだて賀茂祭 保田 貴子

| 賀茂の祭は京都最古であるという。八瀬の奥に御蔭神社があり、賀茂の神が最初に降り立った地といわれ、ここから祭が始まるのである。下賀茂神社下の出町柳で賀茂川と高野川が合流して鴨川の名称となるが、まさに三つの神社は川で結ばれている。句にある「はしだて」は「梯立」で、天と地を繫ぐ梯子である。鴨川がその梯立の役割を果たしていると詠んだのは卓見で、祭の本質を摑んでいる。 |

顔隠すほどに広げて柏餅 守屋 明

| 柏の葉は新芽が出るまで古い葉が落ちないことから、家系が絶えない、子孫繁栄の縁起物として五月の節句に貴ばれたようだ。手の平のような形状であるだけに「顔隠すほどに」が生きてくるのだ。子供が食べている様子とみると尚更柏の葉の大きさが目立つのである。 |

包丁の要らぬ楽しさ春キャベツ 宮本起代子

春キャベツは私も好物で、さっと茹でてサラダオイルと薄口醬油と鰹節をまぶすのが定番だ。もちろん生でも旨い。句の、包丁を使わずに手で千切る、としたことで、楽しいばかりか一番旨い料理方法であることが解る。

|

石鹼玉垣根の棘を越え切れず 三井 康有

| 石鹼玉は自由に浮遊するかというとそうではなく、隣との間の垣根に邪魔をされて弾けてしまったという。並の詠み方ではなく意外性がある句となった。枳殻とか五加木、あるいは柊の垣根であろうか。勝手気儘なようでいて、そうはいかない、という寓意のようなものも混じっているような面白さも感じられるのである。 |

青柳の風やもつるる啄木忌 中村 宗男

| 啄木の名歌に〈やはらかに柳あをめる北上の岸辺目に見ゆ泣けと如くに〉がある。望郷の念と青春の傷みが混在している歌である。この歌を本歌取りにして「もつるる」を配したところに作者の思いがある。矜持の高さに似合わない貧窮にいつも苦しんでいた啄木、たった二十六年間の人生であった啄木……まさに「もつるる」生涯であった。 |

葉桜や墓守る谷中駐在所 中村 湖童

| 確かに谷中駐在所であれば、広大な墓地を控えており、管轄内にあるのだろう。だが本来駐在の役割は生きている住民を守ることであり、墓地の死者については範囲外である。そこがこの句の俳諧味である。「葉桜」という花時を外した季語の斡旋も面白いところである。 |

誰がつけし痛さうな名の目刺かな 中村 孝哲

| 一読笑ってしまう句だ。よく考えると怖い句でもある。生物の摂理とはいえ人は動植物を殺めないと生きてはいけない。米を半分搗いたものを「半殺し」というのも怖い名称だ。もちろん作句の技法が軽妙なので深刻さは皆無だが。 |

みまかりて桜ふぶきに加はれり 片山 一行

桜の木は根元に髑髏を抱いているという説話がある。それほど日本人の機微に触れる桜である。この句では死んだ人間は桜の花弁になるという。万朶の桜のその一枚一枚の花弁は身罷った人々の化身として花吹雪となる……美しくも凄絶な抒情を湛えた佳品である。

|

赤羽の路地の昼酒昭和の日 今井 麦

| 北区赤羽駅前は居酒屋の密集地。若い頃一、二度行っただけの記憶だが、今も繁盛しているようだ。もともと工場の多い土地柄だったので夜勤明けの工員さんが朝から飲むなど一日中需要があったのであり、まさに昭和の名残である。昭和の日で成功した句は実は少ないのであるが、この句は赤羽の地名、昼酒の現実感など、いい構成である。 |

俎板の隅から乾く蝶の昼 坂口 晴子

| 確かな観察眼があり、しかもさらりと詠んだ名品である。よく洗った俎板がたっぷりな日差しの中で乾されている。「隅から乾く」の把握が眼目である。視力の良さである。駘蕩たる昼の一景である。そのことには「蝶の昼」の季語の斡旋が重要な役割を演じているのである。 |

汲み分けて均等となる新茶の香 島 織布

| 新茶はワインのボジョレーヌーヴォーと似たところがある。初物を珍重する点、こくや味よりも新鮮さと香り。急須から立ちのぼる仄かな色と香りの新茶を何人分かの茶碗に汲み分ける。量も均等、色も均等、そして何よりも大事な香も均等。いかにも新茶を楽しむ気持が溢れているようだ。 |

その他印象深かった句を次に

かひやぐら遠きいくさを映しけり 竹内 洋平

なで肩のいよいよ丸く甘茶仏 多田 悦子

花過ぎや心吉野に置きしまま 森 羽久衣

風船の束より出づるピエロかな 有澤 志峯

メトロより羽化するごとき春日傘 大住 光汪

利根川を飲みほすほどや鯉幟 池田 桐人

伊藤伊那男・選

秀逸

筆箱は机上の空母入学す 愛知 荻野ゆ佑子

冷奴まだ暮れきらぬ空の色 東京 清水 史恵

山国の風角取れて更衣 東京 丸山真理子

家もまた遺品のひとつ桐の花 埼玉 深津 博

母の日は父なき事をことさらに 東京 島谷 操

呟きは溜息に似て桜散る 広島 藤堂 暢子

はみ出せる尾羽息づく燕の巣 広島 塩田 佐喜子

うららかや一つ覚えて十忘る 岐阜 鈴木 春水

連なりて針穴ほどの烏賊釣火 千葉 小森みゆき

大寺に横から参る傘雨の忌 東京 伊藤 真紀

鯉幟男二代で家終はる 東京 尼崎 沙羅

ハチ公に木陰を贈る若葉かな 東京 久保園和美

逆上がり一回転の草いきれ 大阪 杉島 久江

草笛やため息ほどの音が洩れ 東京 幕内美智子

すててこのゴムの緩びも五年もの 広島 井上 幸三

観覧車からのわが町風光る 東京 田岡美也子

一家族梯子の上に袋掛 埼玉 武井 康弘

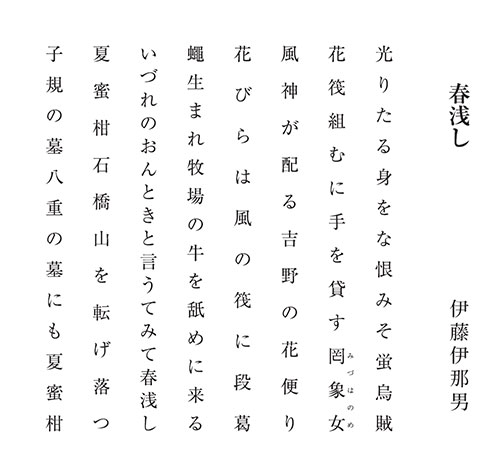

星雲集作品抄

伊藤伊那男・選

軽やかに言葉交はすやソーダ水 京都 秋保 櫻子

降りさうな空を見上げて豆を蒔く 愛媛 安藤 向山

失せてゆく怒りのこころ桜餅 東京 井川 敏

御朱印の墨の香や御開帳 長野 池内とほる

奥庭のはちす震はす誦経かな 東京 石倉 俊紀

速き瀬に足踏んばりて山女釣 愛媛 岩本 青山

同じ軒借りたる縁燕の子 長野 上野 三歩

年毎に母より届く新茶かな 東京 上村健太郎

芍薬や紅き新車の納入日 長野 浦野 洋一

袋掛腰のラジオが正午打つ 東京 岡田 久男

正直を父に学びて花は葉に 神奈川 小坂 誠子

明易き夜の雨音を枕元 静岡 小野 無道

江ノ電の軋む店先鰺を買ふ 東京 桂 説子

百八町湧き立つ神田祭かな 埼玉 加藤 且之

ラムネ玉鳴らし母との映画館 東京 釜萢 達夫

来し方に花丸つけて栃の花 長野 唐沢 冬朱

海神のたはぶれになす蜃気楼 愛知 河畑 達雄

雲海を支へ山々沈みけり 神奈川 河村 啓

羽乾きすぐさま鳴ける今朝の蟬 愛知 北浦 正弘

袋掛手を休めれば遠く槍 群馬 北川 京子

亡き友の預けしボトル夕薄暑 神奈川 北爪 鳥閑

刈り上げの襟足に風夏来る 東京 北原美枝子

鐘の音は陽炎立ちしあたりより 東京 熊木 光代

牛車引く舎人の帽に懸葵 東京 倉橋 茂

袋掛終へたり満蒙開拓碑 群馬 黒岩伊知朗

豆飯や釜炊きの底焦げのあり 群馬 黒岩 清子

なを色を崖に落として山躑躅 愛知 黒岩 宏行

潮騒の歌忘れしも夏に入る 東京 黒田イツ子

名を問へば箱根空木の花なると 神奈川 小池 天牛

夏みかん娘に言へぬ適齢期 東京 髙坂小太郎

大股に歩く喜び夏の雨 神奈川 阪井 忠太

望むほど伸びぬ背丈や笹粽 長野 桜井美津江

豆飯は母の匂ひや今は亡く 東京 佐々木終吉

蕗の葉の灰汁の強さに根負けす 群馬 佐藤さゆり

緑陰やしばし枕となるカント 東京 清水 旭峰

仕立屋の窓辺のミシン花は葉に 東京 清水美保子

咲き満ちて連翹昼を灯しけり 千葉 清水 礼子

田水引く真田造りし用水路 群馬 白石 欽二

ひねもすを水車の飛沫燕子花 東京 須﨑 武雄

たんぽぽを吹く貌みんな似てゐたり 愛知 住山 春人

隙間無く神田祭の人うねる 千葉 園部あづき

打坐の吾の背にさらさらと竹の秋 埼玉 園部 恵夏

守り抜く村の掟や水の番 東京 髙城 愉楽

端午の日孫が来るらし晴れ渡る 福島 髙橋 双葉

藤の花広ぐる一樹力満つ 東京 竹花美代惠

青嵐やロダンの像を正眼に 栃木 たなかまさこ

富士塚の山頂近く鯉幟 東京 田中 真美

教会の塔に鴉や梅雨兆す 神奈川 多丸 朝子

草笛や性格違ふ兄弟 埼玉 内藤 明

見納めかとふと思ひをる桜かな 東京 中込 精二

大藤や小さく見ゆる愛でし人 神奈川 長濱 泰子

結実の叶はぬ桜蕊降りぬ 長野 中山 中

孫の名に一字いただく春の花 京都 仁井田麻利子

踏み込まぬ世間話や新茶汲む 東京 西 照雄

澱みたるうたかたを染め花筏 宮城 西岡 博子

つば広の帽子取り出す夏はじめ 東京 西田有希子

眉太き父似となる子武者人形 静岡 橋本 光子

仔馬まだ四本脚を従へず 東京 橋本 泰

待つ人が来て手土産の柏餅 神奈川 花上 佐都

母の日の吾より若き遺影かな 長野 馬場みち子

五月鯉男波女波の空にあり 千葉 針田 達行

ふらここを押す背の手のあたたかさ 長野 樋本 霧帆

花は葉に少年の声バリトンに 千葉 平野 梗華

聖橋祭囃子の風来る 千葉 平山 凛語

向日葵や畑にあふれ眠き午後 千葉 深澤 淡悠

古漬の沢庵の香や春炬燵 長野 藤井 法子

倍ほども膨るる山や楠若葉 福岡 藤田 雅規

ドア開けて茉莉花の香を家中に 東京 牧野 睦子

筍の灰汁の吹き出る鍋の縁 神奈川 松尾 守人

鮎の腹堰に跳ねたる眩しさよ 東京 水野 正章

神木は影絵のごとく冬夕焼 東京 南出 謙吾

地中より電車出でくる花の昼 東京 棟田 楽人

君子蘭咲かせ家族も輝けり 宮城 村上セイ子

蛇来たり土蹴る鶏の猛々し 東京 家治 祥夫

首すぢに見慣れぬ黒子春愁 東京 矢野 安美

花や花そらもぢべたも花や花 東京 山口 一滴

五月雨や頰杖突きて古机 群馬 山﨑 伸次

暫くは仏壇に置く桜餅 神奈川 山田 丹晴

灯台を問はれ指差す夏霞 静岡 山室 樹一

浅間山噴煙高き端午かな 群馬 横沢 宇内

田に水を引けば立夏の山映す 神奈川 横地 三旦

苔の花丈の伸びたか雨の朝 神奈川 横山 渓泉

読書飽く窓に卯の花腐しかな 千葉 吉田 正克

故郷の川懐かしき犬ふぐり 山形 我妻 一男

桜散る千鳥ヶ淵の魂鎮め 東京 若林 泰吉

酒蒸しの酒に溺れる浅蜊かな 東京 渡辺 誠子

星雲集 今月の秀句

伊藤伊那男

筆箱は机上の空母入学す 荻野ゆ佑子

| 「机上の空母」は言い得て妙。詩的に昇華した言葉だ。筆箱には鉛筆、消しゴム、ナイフ、クリップ、定規その他が入っていて、そこを基地として、出たり入ったりする。授業が終われば、飛び立ったものは戻り、家に帰る。まさに「空母」であり、この発想には感嘆!である。同時出句の〈行く春を渚あたりで見失ふ〉の「渚あたりで」の茫漠とした場所の設定の醸し出す抒情、〈頰杖が取れなくなりし春の暮〉の断定による効果、といずれも個性の良さを発揮し得た作品であった。 |

冷奴まだ暮れきらぬ空の色 清水 史恵

| 幕末の志士、大村益次郎は無類の豆腐好きであったという。私も豆腐は毎日出ても飽きない。夏は日が長く、七時頃でもまだ明るかったりする。暮れ切らぬ食卓で冷奴と酒などとなれば至福の時だ。この時間帯の冷奴が最も旨いのではないか‥‥と、この句を見て確信したのである。 |

| 信州で育った私など、五月の連休の後でも寒さを感じる日があったことを思い出す。山脈の雪はなかなか消えないので山から降りる風は冷たいのである。この句は「角取れて」という人間に使う比喩を風に援用したところが面白く、しかも実感を持っているのである。同時出句の〈息を継ぐ間ももどかしく祭笛〉も祭の一景として臨場感があった。 |

家もまた遺品のひとつ桐の花 深津 博

| 遺品というと通常の観点からいうと、持ち運びのできる大きさのように思っていたので、「家もまた」の表現には少々驚いた。だがそれも確かに遺品である。嫁ぐ娘のために植えた桐もまた遺品。この季語の取合せで読み手の想像を誘う物語性も出てきたようである。 |

母の日は父なき事をことさらに 島谷 操

| 母より先に父は亡くなっているのであろう。母にとっても作者にとっても父は最愛の人だったのであろう。父の思い出話をすることが、母が一番喜ぶことである、という句意なのであろうと思う。面白い発想の句であった。 |

呟きは溜息に似て桜散る 藤堂 暢子

桜は様々なことを想起させるものだ。待望の桜も数日間で散り始める。「呟きは溜息に似て」‥‥の詠嘆は状況は違っても、読み手の心に各々の思い出

を呼び起こすのである。 |

はみ出せる尾羽息づく燕の巣 塩田佐喜子

| 巣立ち直前の燕たちなのであろう。もう尾が巣からはみ出して混み合っているのだ。狭い巣の中を動き回っている様子を「息づく」と詠んだところがうまい。 |

うららかや一つ覚えて十忘る 鈴木 春水

| 一と十という数字は悲しいほど極端な組合せだが、確かに覚えることよりも忘れることが多いのは自然の節理。「うららかや」の季語で、それもまた良し、という開き直った明るさが出ているようだ。 |

連なりて針穴ほどの烏賊釣火 小森みゆき

| 烏賊釣火の句は沢山見てきたが、闇の中の一点を「針の穴」と比喩した句は初めて見たように思う。すなわちその他は闇の中ということで、「闇」という類型を免れた秀逸。 |

大寺に横から参る傘雨の忌 伊藤 真紀

| 久保田万太郎であるから、この大寺は浅草寺とみてよかろう。あちこちに出入口がある、という視点が面白いのだ。忌日にはなるべく「の」を入れない方がいいことも含めて〈傘雨忌の横から参る浅草寺〉という手もあるか。同時出句の〈代々に春日をまもる袋角〉も佳句。 |

ハチ公に木陰を贈る若葉かな 久保園和美

| 渋谷のハチ公前にも僅かながら樹木がある。その若葉がハチ公に木陰を贈る、となかなか洒落た心持ちの句である。無機質とも思える都会の一景の中に見付けた清涼剤のような心安らぐ句である。ハチ公を詠んで残る句である。 |

逆上がり一回転の草いきれ 杉島 久江

| 動きがあり、また嗅覚の効いた句だ。逆上がりの方が嗅覚が働きそうで、草いきれの季語が生きている。 |

すててこのゴムの緩びも五年もの 井上 幸三

| この情け無さが可笑しい。大牧広という俳人がしきりに股引やステテコを詠んだが、それに通じる飄々たる味わいである。「五年もの」の駄目押しが堪らなく面白い。 |

その他印象深かった句を次に

一家族梯子の上に袋掛 武井 康弘

観覧車からのわが町風光る 田岡美也子

伊那男俳句 自句自解(79)

男にも泣きどき鰯雲のころ

老化現象の一つであろうか。この頃はどうでもよいテレビドラマを見ても涙ぐんでしまうことがある。孫の何気ない仕種にも感激してしまう。私の育った時代は、男は安易に泣くものではない、弱音を吐いてはいけないと教えられた。思い出せば四十代の初めに大腸癌の告知を受けた時も泣かなかった。残された家族はどうなるか、生命保険や預金の計算などをしていた。四十代の後半、経営に参画していた会社が倒産状態に陥った時も子供達の教育資金のことなどに頭を巡らせて、泣く余裕はなかった。五十代半ばに妻に先立たれた時に思い切り泣いた。その頃からであろうか、すっかり泣き癖がついてしまったようだ。この句は妻の病状が進んでいた頃であろうか。人間の限りある命のこと、自分が何を成してきたのか回顧するとき、世に何を残すことができるのかと思うとき……鰯雲を見ると、そのような思いがしきりに去来して涙目になるのである。ああ今年もきっと……。

足袋ついでノラのことなど知らぬ母

もちろん杉田久女の〈足袋つぐやノラともならず教師妻〉の本歌取りである。久女は、画家として大成をすることを期待した夫が、一介の美術教師に甘んじていることに業をにやして、女性の自立を目指したイプセンの『人形の家』の主人公のノラに自分を託して詠んだのである。この句を夫が見たかどうかは知らないが、なかなか手強い妻である。さて私の母はイプセンも久女も知らないし、知ろうともしない普通の母であった。私が育った時代、学生服も普段着もほとんど兄のお古であったし、継ぎの当った服を着るのは普通であった。高校生の頃でも下駄履きであったから、靴下を履く習慣はあまりなく、足袋が普通であった。そんな母の姿を覚えているので、久女とは違う、日常生活の中に小さな幸せを捜す母親像も詠んでおきたいと思ったのである。久女はノラという存在を知ってしまったが故に、自分の人生に対するもどかしさを生涯抱えてしまった女性ではなかったかと思う。 |

更新で5秒後、再度スライドします。全14枚。

リンクします。

aishi etc

挿絵が絵葉書になりました。

Aシリーズ 8枚組・Bシリーズ8枚組

8枚一組 1,000円

ごあいさつにご利用下さい。

待望の『季語別俳句集』が3月に刊行されました。

|

![]()

![]() 8月号 2022年

8月号 2022年

26

26