| 2017年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 |

| 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 | |

| 2018年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 |

| 7 月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 | |

| 2019年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6 月号 |

| 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 | |

| 2020年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 |

| 7月号 | 8月号 | 9月号 |

![]() 9月号 2020年

9月号 2020年

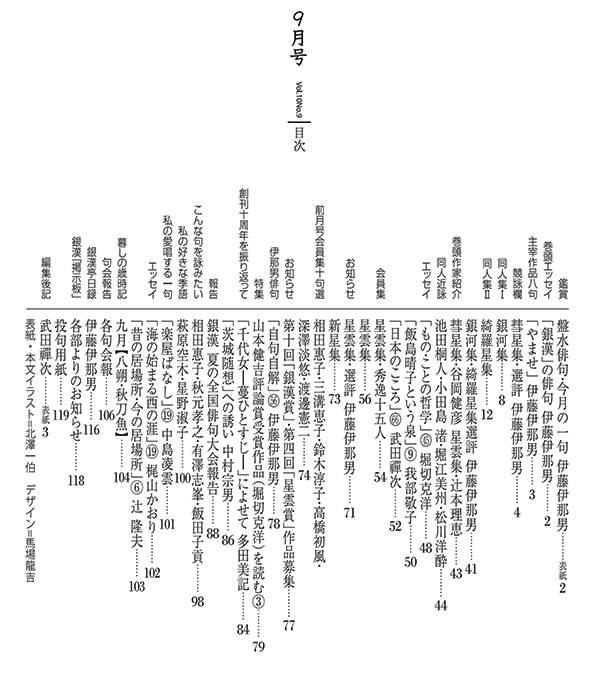

| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀漢賞銀河集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 伊那男俳句 銀漢の絵はがき 掲示板 銀漢日録 今月の写真 俳人協会賞受賞 俳人協会四賞受賞式 |

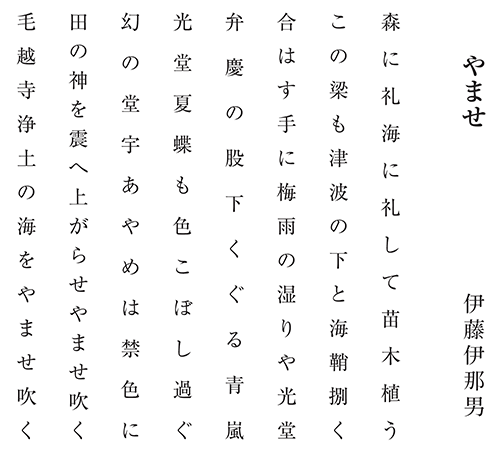

伊藤伊那男作品主宰の8句  今月の目次  銀漢俳句会/2020/9月号   銀漢の俳句伊藤伊那男

|

| ◎散歩で思うこと 3月末から銀漢亭は休業に入りそのまま閉店になった。それまでの生活は午前中の数時間、選句や執筆をして、昼過ぎから家を出て、仕入れをして神保町の店に入り、仕込みをして四時半に店を開く。11時過ぎまで店にいて、日付の変わる頃帰宅する。会計や翌日の酒の注文やメニューの構成などを決めて二時くらいに就寝という日課であった。現在の住居は小田急線の成城学園前である。五年程前、杉並の家を次女に譲り、長女の家に同居している。成城は東京でも有数の住宅地だが、ほとんど観察する間もないまま家と駅の往復をしていた。このたび自由の身となり、初めて散歩という時間を持つようになった。雨が降らない限り午前中の1時間から2時間、買い物や雑用も兼ねて散歩する。成城地区から周辺の土地まで範囲を広げてずいぶん歩き回った。成城は多摩川に削られた国分寺崖線(はけ)の延長線上にあり、田園調布などとも似かよった高台に位置する。歩いてみて解るのは崖線の下の喜多見、狛江、野川などには古墳なども多く、昔から治水を繰り返し、開墾された豊かな農村地帯であったことだ。逆に成城は昭和の初めまでは不毛の地であったことが解る。 私見だが「水道」という文明の利器が出現してからようやく成城の価値が出てきたのである。昭和11年(1936、成城学園が開校した。同時に学園都市の構想が出て、それまで住宅地にも耕作地にもならなかった雑木林の丘陵に使い道が出てきたのである。不毛の地であったので、白紙に定規で線を引くように計画的な街を作ることができたといえよう。砂漠が街に転じたラスベガスに似ていなくもない。これは田園調布や多摩ニュータウンの成り立ちとも同類である。 それ故に成城には昔を偲ぶ痕跡が何一つ無い。道祖神も神社も寺も無い。隣接する調布市入間町に入ると様相は一変する。私が野菜を買いに寄る農家は現当主で24代目になるという。徳川幕府成立以前からこの土地を耕しているのである。敷地の中には笠間から勧請してきたという稲荷社もある。近隣に幾つかのアパートを経営している節もあり、資産背景は厚い。 一方成城の住人は遡っても3代である。もちろん才智と努力で功成り名を遂げ蓄財できたエリート達である。但し一旦金回りでも悪くなったら退場しなくてはならない人達である。住むのに金がかかるのである。私などはバブル劇場の端役にいて倒産した身でもあり、居候でもあり、何とも場違いな異邦人ということになる。砂上の楼閣で暮らしているんだな……と思う。 そんなことを思いながら散歩を続けている。 |

| 先生には「梨」の季語の句が十数句ある。何故か父上の思い出と絡む。〈梨剥きてはらから父の忌に籠る〉〈父の忌や大き地梨の法事膳〉〈父の忌の梨畑に聴く寺の鐘〉など。梨といえば父という直通回路があるようだ。また〈梨齧る常磐線の鈍行に〉〈ふるさとの地梨がどかと雨の朝〉などを見ると郷里いわきとも直結するようだ。掲出句は晩年の句だが、以上の句の総括のようにも思えてくる。結局「淋しさ」に帰着するようだ。(平成十七年作『花遊集』所収) |

彗星集 選評 伊藤伊那男伊藤伊那男・選箱眼鏡負けん気の日々噛み跡に 多田 美記

地の凹むがに向日葵の影重し 杉阪 大和

かつと目を見開いてゐる蝮酒 堀切 克洋

マネキンの片腕はづし更衣 小山 蓮子

夏祓走り根からむ夫婦杉 中村 湖童

蠅叩兄弟けんくわ引き分くる 坂口 晴子

父の日やちちの蹠を踏みしこと 久坂衣里子

戒壇を出てなほ梅雨の暗さかな 杉阪 大和

サイダーの泡にかすかな風湧けり 福原 紅

簾吊る一番風呂の刻太鼓 多田 悦子

やはらかに日を差し入れて袋掛 堀江 美州

沖膾富士は大盃伏せしごと 中村 湖童

父の日や放任といふひと時を 唐沢 静男

二階から京ことば聞く昼寝かな こしだまほ

馬鈴薯の花咲く村や開墾碑 池田 桐人

海隠すほどに番屋の夏蓬 小野寺清人

朝焼けの関八州を鞣しゆく 谷口いづみ

巡礼の道半ばなる夏炉かな こしだまほ

嫌はれて一言居士の夕端居 桂 信子

来るぞくるぞ千貫御輿地を揺すり 半田けい子

銀河集作品抄伊藤伊那男・選 捨てきれぬ辞令の束の黴払ふ 東京 飯田眞理子

日差より剥がるるやうに竹落葉 静岡 唐沢 静男 青とかげ枯山水に踊り出づ 群馬 柴山つぐ子 梔子の花や明日までもたぬ白 東京 杉阪 大和 父の日や書架にあまたの白樺派 東京 武田 花果 正一位夏至を燻せる大蝋燭 東京 武田 禪次 蚊を打つて鳴き竜もまた鳴かせけり 埼玉 多田 美記 傘雨忌の錠の下りたる芝居小屋 東京 谷岡 健彦 粉がちの終ひの古茶をしみじみと 神奈川 谷口いづみ 草笛の風に「初恋」馬籠宿 愛知 萩原 空木 蔵覗きしてやられたり蜘蛛の糸 東京 久重 凜子 足とられながら見にゆく恋蛍 パリ 堀切 克洋 気に入りの巫女に蹤きゆく羽抜鶏 東京 松川 洋酔 藩校に素読の声や楷若葉 東京 三代川次郎     綺羅星集作品抄伊藤藤伊那男・選 草笛や貧しき頃の唄ばかり 神奈川 大野 里詩

着ぐるみの中身が麦茶ぐつと飲む 宮城 小田島 渚 穴よりも大きく蟹の鋏出づ 東京 小山 蓮子 梅雨晴間大口開ける洗濯機 東京 鈴木 淳子 母見舞ふ新茶の香り届けたく 愛知 津田 卓 ちやぶ台にかみなりおこし昭和の日 東京 中野 智子 箱庭にうちでは飼へぬ犬のをり 神奈川 宮本起代子 黴臭き三本立ての映画館 神奈川 中野 堯司 亀の子の万年後の一歩かな 東京 高橋 透水 オムレツの半月溢れ出す薄暑 愛知 山口 輝久 西鶴忌浪花に残る橋いくつ 東京 松浦 宗克 耳愉し鶯張りも囀も 大阪 中島 凌雲 一尺も五尺と見ゆる蛇嫌ひ 長野 坂下 昭 流木にまだある湿り夏炉かな 埼玉 大野田井蛙 教会に群るる十薬地の星に 東 京 相田 惠子 神鏡に映る参拝夏帽子 神奈川 秋元 孝之 来し方の思ひ出たたむ更衣 宮城 有賀 稲香 父と子と目高と同じ目の高さ 神奈川 有賀 理 行雲を背負ふ歩荷や水芭蕉 東京 有澤 志峯 妹山のこだま背山の不如帰 東京 飯田 子貢 川岸の風を呼びこむ更衣 埼玉 池田 桐人 釣堀に世過ぎ済みたる身をしばし 埼玉 伊藤 庄平 これくらいなら食べられる黴ならむ 東京 伊藤 政三 卯波ごと引き摺り上ぐる地引網 神奈川 伊東 岬 上州に三山のあり麦熟るる 東京 今井 麦 踏みしめてあめんぼ向きを変へにけり 東京 上田 裕 山国に紙の花咲く袋掛 東京 宇志やまと 大雑把に植ゑ秋七草の乱れ咲く 埼玉 梅沢 フミ 柿の花子牛のまなこ濡れてをり 埼玉 大澤 静子 封を切る手紙にこもる薄暑かな 東京 大住 光汪 皿小鉢露店にえらぶ薄暑光 東京 大沼まり子 再読をはばみし黴の文庫本 東京 大溝 妙子 父の日や父のバリカン恐ろしき 東京 大山かげもと 降りさうで降らぬ空なり七変化 東京 小川 夏葉 葭簀茶屋もはや泳がぬ父残し 埼玉 小野寺清人 空一枚青田百里や津軽平野 神奈川 鏡山千恵子 雨粒の輪に輪を重ね水すまし 和歌山 笠原 祐子 夕風を厨に通し胡瓜揉む 東京 梶山かおり 鉄棒の端錆びてをり太宰の忌 愛媛 片山 一行 ラムネ分けビー玉の泡ほどの縁 東京 桂 信子 河鹿笛谷の隅までふるはせる 東京 我部 敬子 金糸梅けふの光はけふ尽くす 高知 神村むつ代 七変化雨に打たれてまた変化 東京 川島秋葉男 つばめ雛孵る仏壇だけの家 長野 北澤 一伯 胡坐かく間にも畳の黴臭し 東京 柊原 洋征 日月と黴もろともに家解かる 神奈川 久坂衣里子 ひとところ風の詰まりぬ古簾 東京 朽木 直 五箇山の天井高き夏炉かな 東京 畔柳 海村 子雀の泣き声やがて鳴き声に 東京 小泉 良子 太陽の季節はじめるサングラス 神奈川 こしだまほ 頼もしや手足はみ出す更衣 東京 小林 雅子 青山椒とんがつてくる舌の上 東京 小林 美樹 蛍追ふ蛍と息を同じうし 神奈川 小林 好子 洗ひたる桃の実どこも濡れてゐず 長崎 坂口 晴子 曇り日の白菖蒲こそひかりもつ 千葉 佐々木節子 早苗饗や田の神様も千鳥足 群馬 佐藤 栄子 絵島墓へ秘めし伝言落し文 長野 三溝 恵子 網戸越しの細かき風に当たりけり 東京 島 織布 忍城の堀を抜け出し梅雨鯰 東京 島谷 高水 麻暖簾の軽きて重き老舗かな 兵庫 清水佳壽美 紫陽花は散らずしづかに萎れゆく 埼玉 志村 昌 入梅や天井の龍低く鳴く 千葉 白井 飛露 鬱の字を覚え吐息や梅雨曇 東京 白濱 武子 薔薇香るただそれだけでしあはせに 東京 新谷 房子 亡き人の匂かすかに黴の本 大阪 末永理恵子 木道の暮れ暮れかぬる水芭蕉 東京 鈴木てる緒 夕影の鳩降りきては聖五月 東京 角 佐穂子 客船の灯を遠くして夜釣舟 東京 瀬戸 紀恵 雑然と置かれし湯吞み海の家 東京 曽谷 晴子 植ゑ終る棚田に千の水笑窪 長野 高橋 初風 下の葉に上の葉の影柿若葉 東京 武井まゆみ 炎天へ頤高く踏み出せり 東京 竹内 洋平 譲りたきものを分けつつ更衣 東京 多田 悦子 整ひし畦を掠めて夏つばめ 東京 立崎ひかり 夏の夜や人工衛星星となり 東京 田中 敬子 雉鳩の声のくぐもり梅雨に入る 東京 田家 正好 新緑を映す金管楽器かな 東京 塚本 一夫 薪の香の記憶夏炉にくべし夜 東京 辻 隆夫 鏡中のうしろすがたや更衣 東京 坪井 研治 どんと来る波も去なして沖膾 埼玉 戸矢 一斗 いかにして詩囊の黴を拭はばや 東京 中村 孝哲 加速する水切り石や夏初め 茨城 中村 湖童 雹の玉神の癇癪地に砕け 埼玉 中村 宗男 影の縞日にくつきりと青簾 東京 西原 舞 摂待の媼やさしき伊予訛 東京 沼田 有希 白日傘海に傾げて海に寄る 埼玉 萩原 陽里 新茶汲む山河の色を惜しみつつ 東京 橋野 幸彦 防人の墓パラソルの影に入れ 広島 長谷川明子 桐の花いまだ同志や夫の靴 神奈川 原田さがみ 蟻の道つづく座敷の畳縁 兵庫 播广 義春 聖鐘の空に反転夏つばめ 東京 半田けい子 割箸の足を頼りの茄子の馬 東京 福永 新祇 苺ミルクとろりと昭和なつかしき 東京 福原 紅 軽鳧の子の渾身の水尾笑窪ほど 東京 星野 淑子 透析を終へし疲れや羽抜鶏 東京 保谷 政孝 玉盃を高く泰山木の花 東京 堀内 清瀬 柿若葉日照雨に透ける美濃の国 岐阜 堀江 美州 麦秋や富士と名の付く低き山 東京 松代 展枝 蛸買うてモーリタニアを地球儀で 東京 宮内 孝子 盆提灯に山を埋みて長崎忌 東京 村上 文惠 無観客レース ダービーや風を切り裂く鞭の音 東京 村田 郁子 木も草も静かに梅雨に入りにけり 東京 村田 重子 土曜日の家族のかたち豆ごはん 東京 森 羽久衣 足裏に沢音宿の葭簀張り 千葉 森崎 森平 観音の裏町通り夏暖簾 埼玉 森濱 直之 いろいろと飼ひて目高にたどり着く 長野 守屋 明 水番を終へ田周りをひとまはり 東京 保田 貴子 植田はや甍の波を映しをり 東京 山下 美佐 風筋の路地裏に聞く祭笛 東京 山田 茜 つらつらに見つつ浮巣のつつがなし 群馬 山田 礁 子のまとふ妻のおもかげ更衣 東京 山元 正規 別子鉱山跡 六月の青嶺の空を送電線 愛媛 脇 行雲 柿若葉赤子の握る生命線 東京 渡辺 花穂 夏来る妻のバリカン出番待ち 埼玉 渡辺 志水

|

| 初夏、新しい葉と入れ替りに竹の古葉が散る。その散り方がどのようであるのか、それをどのように詠むか、という点で参考になる句である。ちらちらと光を反射しながら散る様子を「日差より剝がるる」と見たのは鋭い眼力と豊かな感性である。竹からではなく日差から剝がれる――とは写生だけでなく、写生を超えた作者の独創。写生の訓練があったからこその心眼。 |

| 大正時代初期、人道主義、理想主義を標榜した雑誌「白樺」は一世を風靡したという。私の育った長野県は「信濃教育」と高い評価を受けたが、白樺派の影響を多分に受けたのだと耳にしたことがある。掲出句の父上も多分に影響を受けたのであろう。今もその痕跡として書架に本が残っている。結局、教育とは、残すものとは、受けつぐものとは――このような家系の持つ雰囲気なのだと思う。 |

| 太平洋戦争と敗戦後の日本はすべての物資が不足して苦しい生活を強いられた。七十五年前である。私はそれより少し後の世代だが、貧乏生活の名残は沢山あった。遊びも缶蹴り、縄跳び、鬼ごっこ、チャンバラ……全く金のかからない遊びであった。紙芝居は小銭がいるので少し差別化される……そんな時代を思い出しながら草笛を吹くと、貧乏生活が蘇るような曲ばかり。そうそう草笛という遊びも全く金のかからない遊びであった。 |

| 着ぐるみ、ぬいぐるみの中は熱が籠もって相当暑いという。夏場のアルバイト料は高いと聞いたことがある。休み時間に頭の被り物を外して麦茶を一気に飲む。この句の眼目は「中身が」の措辞である。頭の部分は人の姿で、胴体は着ぐるみのキャラクターというおかしさである。俳句はその一語が大事なのだ、という一句。 |

| 海辺の砂地を住処とする、しおまねきのような鋏の異常に大きな蟹なのであろう。潮が引いた後に鋏を大きく振り回しているが、隣の穴を見ると、いかにも小さい。蟹の大きさと穴のギャップに作者は首を傾げるのである。俳句はこういう不思議さ、おかしさを詠むのが原点である。 |

| 「大口開ける」がいい。機械のことであるから、洗濯機の口が時によって大きくなるわけではない。だが洗濯物が溜りに溜まった、たまさかの梅雨晴間だからこそ「大口」と捉えた作者の主観が効果を発揮しているのである。 |

| 「新茶」の季語が決まった句だと思う。他の飲物や食物を思い付く限り入れ替えてみてほしい。私には新茶に勝る季語は思い当たらない。母は滋養になるものも珍味も欲しくは無いのだ。ほのかな新茶の香りで満足するのである。おのずから以心伝心の親子の絆が浮かび上がる句である。 |

| いかにも下町資料館の昭和時代の居間を切り取ってきたような句である。普通は付き過ぎということになるのだが、ここまでくると逆に不思議な面白さが出てくるものである。特に「かみなりおこし」がいい。もちろんかみなりおこしは今もある。だが、昭和のあの時代は東京土産のシンボルのような菓子であった。信州の田舎にもその名は轟いていたのである。 |

| 自在な発想を褒めたい。願望の代役としての箱庭の犬。感性の良さが出た独自性のある句。 |

| 今はもう見掛けなくなったが、昭和三十年代にはどこの町にもこんな映画館があった。仁俠物まぜこぜ三本、というようなもので観客は昼寝したり、冷房を求めたり……。一様に言えることはこれらの映画館が黴臭かったこと。 |

| 鶴は千年亀は万年生きるという。ということになると、この亀の子はまさに生を得た一歩を踏み出したということになる。母は一万年前に生まれて、その生を終えたのだ。 |

その他印象深かった句を次に

| 「綺羅の日」とは作者の人生の中の華々しかった時期を指すのであろう。五音でそのことを明確にした表現力は出色である。その頃は頻繁に撮っていたカメラも段々使わなくなり、仕舞い込んだままになっていたのであろう。レンズの中にも黴が走るという。一つのカメラに焦点を当てて作者の人生が詠まれているのだ。同時出句の〈竜宮の姫を探して箱眼鏡〉〈あちこちの闇にぶつかりゆく蛍〉と、各々発想も表現力も豊かな作品であった。 |

| 難しい言葉を一つも使わずに味わいのある情景を詠んでいる。単純で素直な表現で情緒を深めている。信州でいえば八ヶ岳山麓や木曾の開田高原などでこのような風景を目にしてきた。夏場も寒い日があり、また久々の客などがあればもてなしに焚く。そうした様子が「折々に」の措辞にさりげなく表出しているのである。 |

| 「花茣蓙」は夏の敷物で昼寝などの折に使う。板の間か縁側で涼んでいた子供が跳ねると、花茣蓙の花まで躍動して見えたというのがこの句の独自の発想である。 |

| 木曾三川のことであろう。木曾川、長良川、揖斐川がぐるりと囲った伊勢長島は水害と戦ってきた歴史を持つ。今は水を宥めて穀倉地帯となった。「田植かな」にそんな歴史の偲ばれる句である。ここに伊勢長島松平家があり、河合曾良はこの家中に仕えていたのである。私は曾良の名前は木曾(●)川と長良(●)川から芭蕉が付けた名前だと思っている。 |

| 西陣という住居表示は存在しない。応仁の乱で西軍の山名宗全が陣を張ったことから、この一帯を通称として西陣と呼ぶ。機屋で栄えた町だが、今は機音も少なくなった。だが豊かな町だっただけに仕事場の奥には見事な造作の旧家が残っている。「西陣の」→「機場に」→「夏座敷」と映像の焦点を絞り込んでいく手法がいい。 |

| 何度か指を折って数えてみたが、十七音である。上が五音、中が六音、下が六音と実に不安定な構成。だが「日盛り」という強烈な季語であればこれもまた一興。「盛り」を三つ盛り込んで、油絵具で仕立てたような異色の句となった。 |

| 「やませ」が季語として一般に認識されたのは昭和三十年代の「風土俳句」時代、東北出身の俳人達の活躍によってである。私は佐藤鬼房の〈やませ来るいたちのやうにしなやかに〉で覚えた。東北地方を旅した折「心地よい風ですね」と言うと現地の人が「これがやませなのです」と暗い顔をした。「凶作風」とも言うのである。さて掲出句、早池峰を越えてくる冷害をもたらす風。「雲おしながし」に隠然たる自然の力が詠み取られているようだ。 |

| 鋭利な草の葉先に辿り着いた蟻が、裏側に廻ることができなくて、そこから折り返した、という。細かな観察に根ざした表現力のある句だ。このような自然観照が俳句力を高める。同時出句の〈陶枕の山水画より風清し〉も上出来の作品で、前出句よりも少し主観が入った句といえよう。 |

| 私も度々経験していることだ。好きなものを最初に食べてしまう派と最後に食べる派がある。後者がその過ちを犯してしまうのである。人間のささやかな欲と失敗を率直に詠んで楽しませてくれた句。 |

| 黄金色に染まった明るい風景と暗い納屋の光のコントラストが巧みに捉えられている。特に台秤という長年使われているであろう重量感を持った「物」を捉えたことが句柄を高めたといえよう。 |

| 葭簀の準備をした直後の風景ということであろう。まだ本格的に暑くなる前なので、とりあえず半分までにして、あとは巻き止めてある。こんなところを詠み取るのは非凡な目である。 |

| 伊那男俳句 自句自解(56)

父訪はな雪解雫に急かさるる

開業医であった父は実に勤勉な人であった。朝から晩まで休むことなく診察をし、月の内半分位は請求書作成の仕事があり、12時位まで母と共に手作業で行っていた。耳鼻咽喉科は一人当たりの点数が少なく、患者数が多いのである。当時は子供が多く、蓄膿症も蔓延していたので夏休みなどは1日に200人位の来院があった。父が75五歳になった頃から兄や私は「そろそろ引退して悠々自適の生活に入ったら……」と勧めたが、生活を変えることはなかった。結局82歳の時の夜、急患が来て診察している最中に倒れた。脳梗塞であった。もともと不整脈を抱えていたが、紺屋の白袴、医者の不養生で、健康診断を受けたこともなく過酷な仕事を続けていたのである。倒れる少し前に、抱えていた植木鉢を落とすなど、病の兆候は出ていたようなのだが……。ともかく知らせを受けて信州へ駆けつけた時の句である。「父倒れるの報」の前書がある。父は半身不随の生活に入った。 風粗し鴨引く頃と言ひながら

春耕の同人総会で若狭小浜を巡り、現地解散のあと有志でレンタカーで湖北に入った。十一面観音を訪ね歩くのが目的であった。加えてもう一つの目的は鴨鍋を囲むことであった。長浜には鴨料理の名店がいくつかある。思い切って一番高い店に上った。この時が鴨料理を食べた最初である。すっかり気に入って以後度々冬の長浜を訪ねることになる。琵琶湖は全域禁猟区に指定されているので鴨撃ちはできない。年の内は北海道から、そのあとは敦賀辺りから取り寄せているという。この句は鴨料理店を出たあとの長浜の町の嘱目である。春に入っているとはいえ、長浜に吹く伊吹颪はまだまだ突き刺さるようである。滋賀県は大津のある湖南と、この湖北では気候が大きく異なる。丁度同じ時期を詠んだ句に〈夕鐘や瀬田の蜆の太るころ〉があるが、ここにも気候の違いが出ているように思う。若い頃随分近江を歩いたが、この旅の頃から私の俳句のホームグラウンドになっていく。 |

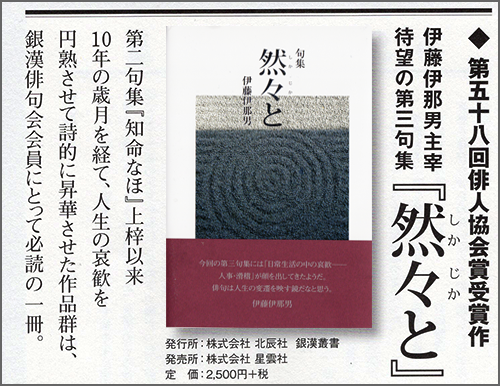

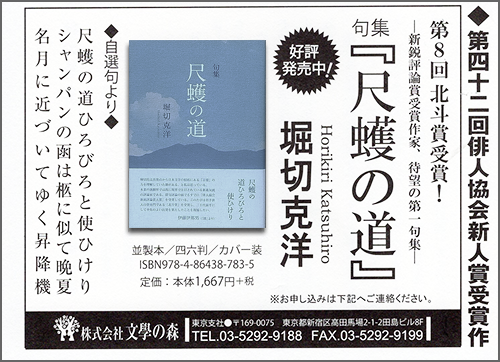

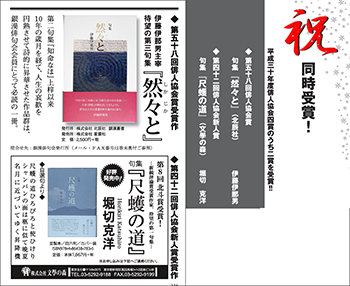

| 去る3月5日、平成30年度の俳人協会四賞の授与式が京王プラザホテルで行われました。 ご存じの通り、伊藤伊那男主宰が句集『然々と』で第58回俳人協会賞を、同人の堀切克洋さんが『尺蠖の道』で第42回俳人協会新人賞を受賞四、銀漢俳句会から4賞の内二賞を頂くという快挙となりました。2019/4/30/更新 |

| 二次会・店内に入りきれない人数でしたが,日曜日とあって店の前の通りも通行が少なく,穏やかな天候の下、外に溢れる受賞者の二人や他結社の方々と交流するなど、思い思いにお酒を楽しみながr懇談を深め,何時までも祝賀会の熱気は冷めることがありませんでした。 |

| 伊藤伊那男 俳人協会賞 堀切 克洋 俳人協会新人賞 2019/3/17 学士会館 銀漢亭(二次会) |

| △ 月刊「俳句四季」に受賞の記事が掲載されました。 △月刊「俳句四季」に受賞の記事掲載は5月号(4/20発売)か6月号(5/20発売)のどちらかを予定しています。 |

△センニチソウ

日当たりのよい路傍や,山裾に自生するつる性の植物で,八月~九月にかけ白い花を咲かせる。花後にできる白い毛(実)が仙人の髭に似ていることから,この名がついた。