| 2017年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 |

| 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 | |

| 2018年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 |

| 7 月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 | |

| 2019年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6 月号 |

| 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 | |

| 2020年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 |

| 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 |

![]() 11 月号 2020年

11 月号 2020年

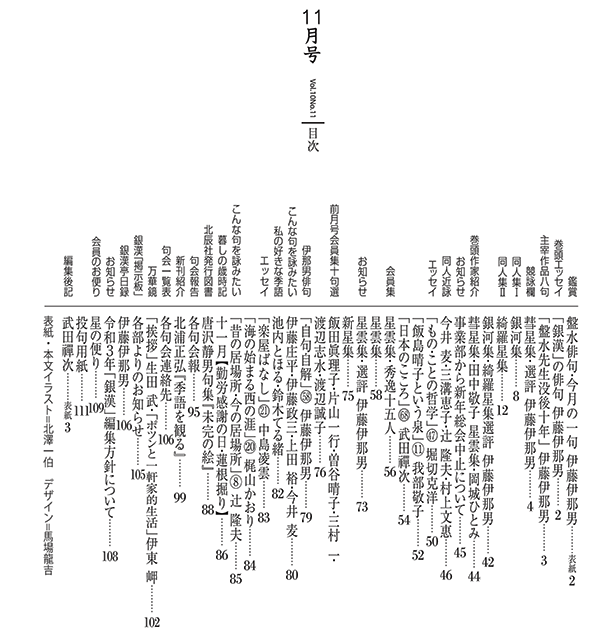

| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀漢賞銀河集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 伊那男俳句 銀漢の絵はがき 掲示板 銀漢日録 今月の写真 俳人協会賞受賞 俳人協会四賞受賞式 |

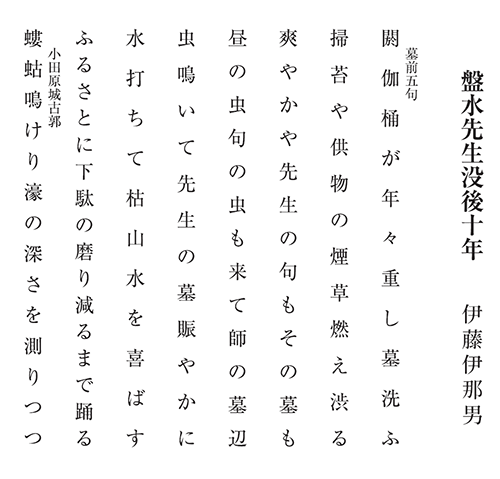

伊藤伊那男作品主宰の8句  今月の目次  銀漢俳句会/2020/11月号 銀漢の俳句伊藤伊那男

|

| ◎甲州 天和二年(1682)十二月二十八日、駒込大円寺に発した八百屋お七の火事で深川芭蕉庵も類焼し、芭蕉は小名木川に浸かって危うく難を逃れたといわれている。翌年甲州へ旅立っている。案内したのは甲州 さて、芭蕉と麋塒の接点は何であったのか。深川の古地図を見ると、芭蕉庵のすぐ近くに秋元家屋敷があり、隅田川対岸にも屋敷がある。その地理的要因だけではなく、芭蕉の参禅の師、仏頂和尚とも因縁があったことを今回知った。仏頂は鹿島根本寺の住職で、鹿島神宮との訴訟のため深川の別院にいたのだが、その裁判に勝訴の判決を下した寺社奉行が何と、谷村藩主秋元但馬守 さて、都留文科大学教授であった楠元六男著に芭蕉の甲州行について詳細な検討をした『我を絵に看る』がある。その中で氏は他の資料と照合して、芭蕉が谷村に滞在したのは通説の半年間ではなく、天和三年初夏の一月間位と考察し、地元の芭蕉愛好者をひどく悲しませているようだ。市内に建てられた幾つかの季節の異なる句碑は谷村での作はなく、或いは伝承の句ということになるのであるから… |

| 先生は四十代後半に初めて出羽三山に登拝し、すっかり「取り憑かれた」といってもいいような感じで毎年参拝を重ねた。 |

彗星集 選評 伊藤伊那男伊藤伊那男・選燕帰る日の衰へを知るごとく 堀内 清瀬

噴水に人来て人を連れ去りぬ 市川 蘆舟

浅草寺裏秋の蚊の人待てり 谷口いづみ

純白を通し芙蓉の一日終ふ 塚本 一夫

踊下駄鉦の一打に打つて出る 秋津 結

さんま焼く雀色時けぶらせて 谷口いづみ

不動明王憤怒の炎秋暑し 末永理恵子

佞武多来る背後の闇を際立たせ 谷岡 健彦

盆踊前に倣へば蛇行して 山田 茜

一目を待つ間に過ぐる夕立かな こしだまほ

天宥の配流の島や銀河濃し 白濱 武子

昼寝覚め三途の川で釣りをせし 有澤 志峯

昼寝覚昭和の中に少し居て 永井 むつ

お捻りを拾ふ馬の手村芝居 渡辺 志水

楠公の鎧の袖へお風入 今村 昌史

雲海や甲信越へ落し蓋 有賀 理

刃毀れのひとつだになき初秋刀魚 堀内 清瀬

手品師の種を囃され村芝居 久坂衣里子

飛び飛びの火が繋がれり大文字 堀江 美州

牛乳壜触れ合ふ音や今朝の秋 中村 湖童

銀河集作品抄伊藤伊那男・選 鱧鮓をみやげに稽古鉦の路地 東京 飯田眞理子

滴りや岩屋の壁の燭の揺れ 静岡 唐沢 静男 手花火で嬬恋の夜を灯しけり 群馬 柴山つぐ子 昼の蚊が徒食の日々を刺しに来る 東京 杉阪 大和 蜘蛛の囲のがんじがらめに守る古墳 東京 武田 花果 物干の白一色に敗戦忌 東京 武田 禪次 現世の音の中なる草の市 埼玉 多田 美記 仙人掌の棘の間を割つて花 東京 谷岡 健彦 下京の雨ゆくりなく鱧の皮 神奈川 谷口いづみ 日盛の刻をとどめて百度石 愛知 萩原 空木 とがり初めし嶺々より被く鰯雲 東京 久重 凜子 仙人掌の花が思はぬところより パリ 堀切 克洋 先に行き鳴いて子を待つ親鴉 東京 松川 洋酔 パナマ帽通天閣を仰ぎ見る 東京 三代川次郎    綺羅星集作品抄伊藤藤伊那男・選 川幅を使ひ切つたる貴船川床 東京 松代 展枝

それぞれの沢の高さの貴船床 神奈川 こしだまほ 山男銀河の岸に眠りをり 神奈川 有賀 理 秋立つや馴染みの酒肆の店仕舞 東京 伊藤 政三 七谷に七音ありぬ遠花火 埼玉 大野田井蛙 補陀落の沖に世すぎの烏賊火散る 和歌山 笠原 祐子 仏土見たやうに盆僧後生説く 東京 桂 信子 秋高し甲斐の盆地は空の底 埼玉 志村 昌 小さくも竜宮のあり金魚鉢 大阪 末永理恵子 梅和への鱧の紅引く先斗町 茨城 中村 湖童 七口を陥落したる猛暑かな 東京 山下 美佐 踊唄届くごろ寝の島の宿 神奈川 秋元 孝之 噴水や落つるとなれば放埓に 東京 小林 美樹 生ビール背負はれてくる外野席 東京 白濱 武子 橋占の言の葉拾ふ橋涼み 東京 橋野 幸彦 時雨忌の難波に佇ちぬ旅の途次 東京 松浦 宗克 金継ぎのごとく闇つぐ蛍かな 東京 保田 貴子 ぼた山に月を残して踊果つ 東京 相田 惠子 髪洗ふつつが無き日の証とし 宮城 有賀 稲香 パリ祭や色とりどりのポテトサラダ 東京 有澤 志峯 滑りつつ起きる目覚めやたかむしろ 東京 飯田 子貢 ぬめる手をすすぐ早瀬や鰍突 埼玉 池田 桐人 故郷いま秋刀魚焼く頃われも焼く 埼玉 伊藤 庄平 今年また小さくなりし踊の輪 神奈川 伊東 岬 四方よりの瀬音を頰に川涼み 東京 今井 麦 隣家も水打つ音を風に乗せ 東京 上田 裕 銀漢亭閉ぢて遥かを銀河かな 東京 宇志やまと よろめきて羽抜孔雀でありにけり 埼玉 大澤 静子 明滅の舟浮かび出る遠花火 東京 大住 光汪 裏口に焦げつき鍋や蝉の声 東京 大沼まり子 大神の瀧の霊気を家にまで 神奈川 大野 里詩 涼風の橋のたもとに待ち合はす 東京 大溝 妙子 八丁味噌土用蜆をしみじみと 東京 大山かげもと 半夏生にがき薬を飲み込めり 東京 小川 夏葉 鳩出でぬやうハンカチを畳みをり 宮城 小田島 渚 秋高し古地図を京に広ぐれば 埼玉 小野寺清人 翅たたみ天道虫は一粒に 神奈川 鏡山千恵子 赤のまま淋しき赤もありにけり 東京 梶山かおり 原爆忌うすきファイルの指紋かな 愛媛 片山 一行 漁火を裾に散りばめ星月夜 東京 我部 敬子 蝋燭に絵金芝居絵夏の怪 高知 神村むつ代 腰据ゑた男踊を三代に 東京 川島秋葉男 うまうしと名をつけられて瓜と茄子 長野 北澤 一伯 朝焼や尾根より開く曼荼羅図 東京 柊原 洋征 おのづから秋風鈴といふ間合 神奈川 久坂衣里子 打水のかたちそれぞれ商店街 東京 朽木 直 風鈴の錆に深むる音色かな 東京 畔柳 海村 干し竿に漁網の垂るる晩夏かな 東京 小泉 良子 風に乗る盆唄さみし佃島 東京 小林 雅子 音頭取りの固まりほぐす踊の輪 神奈川 小林 好子 風通る端居の端を取り合うて 東京 小山 蓮子 青林檎もぎて離郷のポケットに 長崎 坂口 晴子 草相撲校歌の山河四股名とし 長野 坂下 昭 原爆をくぐりし硯洗ひけり 千葉 佐々木節子 十州の山より暮るる晩夏かな 群馬 佐藤 栄子 地にはまだ昼のほてりや天の川 長野 三溝 恵子 恐いほど育ちてゐたる雲の峰 東京 島 織布 夜濯や着てゐるものも洗ひもし 東京 島谷 高水 大極殿の金の鯱雲の峰 兵庫 清水佳壽美 秋高しむかし僕らは科学の子 千葉 白井 飛露 大文字の草も刈られて箱根山 東京 新谷 房子 鉄棒の手ずれのくぼみ蟬しぐれ 静岡 杉本アツ子 水羊羹匙の形に欠けて行く 東京 鈴木 淳子 舫ひ解き納涼船となりにけり 東京 鈴木てる緒 海を恋ふままに過ぎきて海の日に 東京 角 佐穂子 父母亡くて盆の帰郷を遠くせり 東京 瀬戸 紀恵 面影は老ゆることなき秋の暮 東京 曽谷 晴子 麦酒酌む海の匂ひのする人と 長野 高橋 初風 白靴の爪先かたき持論あり 東京 高橋 透水 滴りを聴く精霊のこゑとして 東京 武井まゆみ 愛の羽根愛の重みを試さるる 東京 竹内 洋平 納涼船工場の灯は虹色に 東京 多田 悦子 九十歳三歩で足りる盆踊 東京 立崎ひかり 三伏や甕の藍をも疲れ果て 東京 田中 敬子 蕎麦処よき噴井あり深大寺 東京 田家 正好 定まりし音を刻みて作り滝 東京 塚本 一夫 地球儀の海にとまりし蚊を叩く 東京 辻 隆夫 宵山の言ふこと聞かぬ蟷螂山 東京 辻本 芙紗 粋のよさ風に託して江戸風鈴 愛知 津田 卓 スワンボートの行く手阻めり布袋葵 東京 坪井 研治 履き潰すつもり郡上の踊下駄 東京 戸矢 一斗 斜めより陽と陰隔つ秋簾 東京 豊田 知子 陶枕にもう微睡める唐子ゐて 大阪 中島 凌雲 踊下駄もう擦り減らぬ齢かな 神奈川 中野 堯司 大西日旧街道の金物屋 東京 中野 智子 神社裏に猫と不良のゐる残暑 東京 中村 孝哲 鱧の骨刃を押しがてに浮きがてに 埼玉 中村 宗男 片蔭を出て一瞬の目眩まし 東京 西原 舞 没りかかる浮世の月や西鶴忌 東京 沼田 有希 荒凡夫も腹出しつ子も午睡中 埼玉 萩原 陽里 原爆ドームかつてはここに氷菓売 広島 長谷川明子 雨やまず梅雨の鬱ひく板戸かな 神奈川 原田さがみ はんざきの両目を見付けられずゐる 兵庫 播广 義春 涼しかりけり一服の御神水 東京 半田けい子 辿り着く無口な爺の焚く夏炉 東京 福永 新祇 山百合の己が重さに打ち臥せり 東京 福原 紅 節榑の土用芽赤し梅古木 東京 星野 淑子 病より女医の香水気にかかる 東京 保谷 政孝 蟇啼けり看取りの話聴く夜を 岐阜 堀江 美州 出目金につぶやきしきり出窓かな 埼玉 夲庄 康代 留守宅の風鈴けふも独り言 東京 宮内 孝子 日向水ころあひの良きぬるさまで 神奈川 宮本起代子 説法を洩れ給はりし額の花 東京 村上 文惠 忌日なれば 大空へ真白き芙蓉咲き揃ふ 東京 村田 郁子 母呼ばな鬼灯の笛長く吹き 東京 村田 重子 青林檎一筆箋の飛ばぬやう 東京 森 羽久衣 稲妻の暴く灯台真夜の貌 千葉 森崎 森平 一日の綻びのあと捕虫網 埼玉 森濱 直之 籐椅子に横たふ古稀の身の軋み 長野 守屋 明 河鹿笛逮夜の帳下ろしけり 愛知 山口 輝久 玄関に今しばらくは茄子の馬 東京 山田 茜 端居人足の三里に灸の痕 群馬 山田 礁 呟いて亡き妻とゐる夜の秋 東京 山元 正規 丁石に励まされ行く木下闇 愛媛 脇 行雲 逆上がりの蹴りに爆ぜたる鳳仙花 東京 渡辺 花穂 叩きより大名切りの初鰹 埼玉 渡辺 志水

銀河集・綺羅星今月の秀句伊藤伊那男 川幅を使ひ切つたる貴船川床 松代 展枝

それぞれの沢の高さの貴船床 こしだまほ

補陀落の沖に世すぎの烏賊火散る 笠原 祐子

山男銀河の岸に眠りをり 有賀 理

七谷に七音ありぬ遠花火 大野田井蛙

仏土見たやうに盆僧後生説く 桂 信子

小さくも竜宮のあり金魚鉢 末永理恵子

梅和への鱧の紅引く先斗町 中村 湖童

秋立つや馴染みの酒肆の店仕舞 伊藤 政三

秋高し甲斐の盆地は空の底 志村 昌

七口を陥落したる猛暑かな 山下 美佐

金継ぎのごとく闇つぐ蛍かな 保田 貴子

時雨忌の難波に佇ちぬ旅の途次 松浦 宗克 橋占の言の葉拾ふ橋涼み 橋野 幸彦 生ビール背負はれてくる外野席 白濱 武子 噴水や落つるとなれば放埓に 小林 美樹 踊唄届くごろ寝の島の宿 秋元 孝之

星雲集作品抄伊藤伊那男・選秀逸

給油完了副住職の盆支度 埼玉 今村 昌史

箱庭の天下の嶮を跨ぎけり 千葉 長井 哲 我にこの山と河あり盆帰省 千葉 中山 桐里 天守より見渡す天下蒸暑し 京都 三井 康有 筆先も揃へて硯洗ひけり 東京 長谷川千何子 大仰にねずみ花火に追はれゐる 東京 辻本 理恵 泪ちるやうなる線香花火かな 長野 宝 絵馬定 新盆や馬一頭を増やしたり 静岡 山室 樹一 明珍の風鈴の音のとがりやう 愛知 住山 春人 炎天下若冲の鶏闊歩する 神奈川 白井八十八 ざらつきし蓋の固さや梅酒壜 東京 絹田 稜 卓袱台が主役のころの冷奴 宮城 齊藤 克之 着る予定なけれど水着選びをり 東京 北原美枝子 ふるさとを捨て箱庭の里遺す 宮城 小野寺一砂 七夕飾り波郷ゆかりの砂町に 埼玉 秋津 結 詫びながら手を抜いてゐる盆用意 福島 髙橋 双葉 二日目は落つる支度の花木槿 神奈川 水木 浩生 木犀の香は掃ききらず棕櫚箒 静岡 小野 無道 匙の先三角錐の西瓜食ぶ 東京 伊藤 真紀 橋涼み浅草に着く電車の灯 東京 生田 武 薄羽蜉蝣翅より薄き息遣ひ 東京 尼崎 沙羅 滴りや目閉ぢれば吾岩となる 東京 朝戸 る津 尺玉に一期一会の響きかな 東京 秋田 正美  星雲集作品抄 伊藤伊那男・選

|

| 盆僧がスクーターで行き来している、という句は何度も見てきた。同じように見えて、この句は違う。先ず一つ目はお寺さん、坊さん側の盆支度であるということ。二つ目はその盆支度は何か、というと、スクーターに満タンに給油を完了したこと。三つ目はわざわざ副住職と言ったことで俄然臨場感が出てきたことである。檀家廻りはもう後継ぎの子息に任せて、というのであろう。同時出句の〈遠泳へ噴火を知らす発破音〉も変わった句であった。作者は鹿児島の出身なので、桜島の噴火を気にしながら錦江湾で泳いでいるという景であろうか。 |

| 箱庭に箱根山を配したようである。古来天下の嶮と言われ、喘いで登ったという箱根山も、仕立てた箱庭であれば一跨ぎである。俳句には写生句、抒情句、機知句、滑稽句‥‥とあるが、この句は機知の効いた句ということになろうか。箱庭だけを詠んだのではなく、それを見る巨大な人間を配したところが手柄である。 |

| 信州で育った私は、この句にしみじみ共感する。人間の生活は変化しても山河はそんなに簡単には変らない。「我にこの」の上五の打出しは真実味が溢れている。作者は福島県会津地方の出身と聞いたことがある。望郷の絶唱。 |

| 「蒸暑し」が面白いところだ。蒸暑いのは現在の景。天守閣は過去の景。現在の城下町はビルが林立し平均気温は異常な状況を呈している。そうした時代の変化を対比させて面白さのある句となった。 |

| 手花火の中でどれが一番好きか、と聞かれたら、線香花火が好きだ、という人が多い。今夏久々線香花火を手にしたが、やはりしみじみとした感慨を持った。つつましい火花を散らせ、火の玉を膨らませていく。火花は小さな泪、最後の火球は大粒の泪ということになろうか。「泪」の比喩が、線香花火だからこそ生きた句となった。 |

| 「馬一頭を増やす」が出色であった。この馬は当然瓜か茄子の馬。牛はゆっくり、馬は俊敏に、ということになれば、「新盆」の季語が生きてくるというものだ。また「増やしたり」の措辞に、人は必ず死ぬものだという定理も含ませているのだ。 |

| 「明珍」はもともと甲冑や鐔などを製作する家系。茶道に使う火箸なども作るが、これを転用した風鈴も最近人気が出ているようである。鍛造を重ねた鉄の澄み切った音が涼しさを呼ぶ。それを「とがりやう」と捉えたのである。 |

| 若冲が見直されたのは最近のことだ。五十年近く前に京都、それも若冲のいた錦小路のすぐ近くで働いていたが知らずにいた。今、夜の錦小路を歩くとシャッターの絵が若冲である。さてこの句、炎天下の鶏が若冲の絵の鶏たちのようだという比喩の句。炎天下というところに若冲の原色の多い色彩感覚が適合しているようである。取合せの効果。 |

| 我々団塊の世代位までが、卓袱台で生活をした世代であろうか。卓袱台で本も読んだし、勉強や遊びもした。家の中心、まさに主役であった。そして冷奴も主役。 |

| 江東区北砂町に石田波郷が住んだのは昭和二十一年で三十三歳の時。その後練馬区谷原へ移るまでの十二年間ここに居住、波郷句の原点である。〈七夕竹惜命の文字隠れなし〉も勿論この時代。 |

| まさに私もこの通りである。妻に先立たれると男は弱るというけれど、私など人生を謳歌しており、妻に詫びるばかりである。そういうことばかりではなく、年と共に盆用意も簡略化していくという申し訳ない気持の表出である。 |

| 伊那男俳句 自句自解(58) 座敷牢より色鳥を見てゐしか

信州高遠は大奥女中大年寄であった絵島の流された地で、今は復元した囲屋敷がある。正徳四年(一七一四)山村座の役者生島新五郎と密通の容疑で流刑となり、二十八年間この地で過し、没した。これは単なる風紀粛正事件ではなく幕府内の権力闘争が根本にあり、千五百人ほどが処罰されたという。絵島は事件について一切口を噤み、一汁一菜の食事に甘んじて読経の生活を送ったという。日蓮宗の蓮華寺に葬られたが、その後は寺にも忘れ去られていた。大正五年田山花袋がこの地を訪ね、墓域を探し廻って倒れていた墓を発見したという。寺に〈向う谷に陽かけるはやしこの山に絵島は生きの心堪へにし 今井邦子〉の歌碑がある。高校生の時にこの歌を覚えた。この句には「(高遠)絵島囲み屋敷」の前書きを付けた。忍び返しの付いた塀に囲まれた質素な蟄居生活の中で季節の移り変りを知ることは嬉しかったに違いない。たまさか飛来した色鳥を見たとしたら慰められたに違いない。 酉の市出て一葉の町暗し

俳句をやっていなかったら酉の市も一生に一度行ったかどうか位で終っていたことであろう。俳句という視点に立つと、その来歴や意味などを知りたくなり、また何度も訪ねてみたくなるものだ。絶えず知的欲求が起こるのが俳句の効用の一つだと思っている。酉の市は十一月の酉の日、鷲(おおとり)(大島)神社で行われる祭礼で、一の酉、二の酉、年によって三の酉まである。下谷竜泉寺町鷲神社が最も有名で、近くに吉原があったことから、水商売の人達の信仰が厚い。熊手市、おかめ市とも言われ、縁起物を飾り付けた熊手が売られる。熊手の山を照らす光の乱反射はまさに夜目も欺く光景であるが、寺を出ると一気に暗い通りに変る。ああ、そこは樋口一葉が暮した町であった……というのが掲出句。余談だが銀漢亭では新宿花園神社の熊手を飾っていた。五、六年は買いに通ったが、持ち運びが大変で止めてしまった。銀漢亭が儲からなかったのはそのせいであったかもしれない。 |

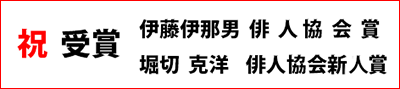

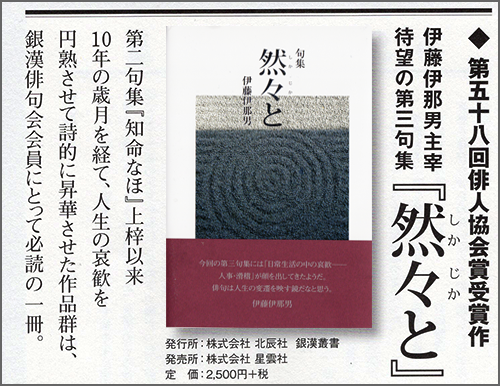

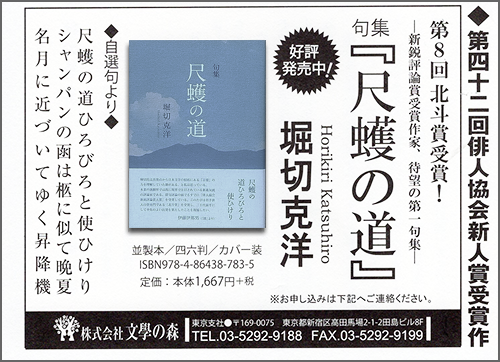

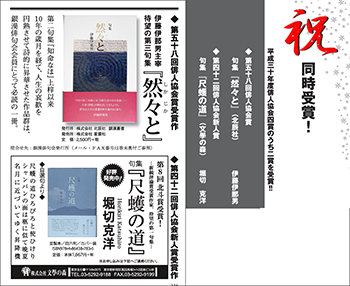

| 去る3月5日、平成30年度の俳人協会四賞の授与式が京王プラザホテルで行われました。 ご存じの通り、伊藤伊那男主宰が句集『然々と』で第58回俳人協会賞を、同人の堀切克洋さんが『尺蠖の道』で第42回俳人協会新人賞を受賞四、銀漢俳句会から4賞の内二賞を頂くという快挙となりました。2019/4/30/更新 |

| 二次会・店内に入りきれない人数でしたが,日曜日とあって店の前の通りも通行が少なく,穏やかな天候の下、外に溢れる受賞者の二人や他結社の方々と交流するなど、思い思いにお酒を楽しみながr懇談を深め,何時までも祝賀会の熱気は冷めることがありませんでした。 |

| 伊藤伊那男 俳人協会賞 堀切 克洋 俳人協会新人賞 2019/3/17 学士会館 銀漢亭(二次会) |

| △ 月刊「俳句四季」に受賞の記事が掲載されました。 △月刊「俳句四季」に受賞の記事掲載は5月号(4/20発売)か6月号(5/20発売)のどちらかを予定しています。 |

| 8月 8月7日(金) 「あ・ん・ど・うクリニック」。血圧の薬。血液検査も。祖師ヶ谷大蔵まで買い物を兼ねて散歩。猛暑。若井新一さんから茄子到来。  8月8日(土) 8月8日(土)家族、週明け、河口湖のコテージに行くというので、鶏肉のバジル味とニンニク風味、豚肉味噌風味に仕込み冷凍。毎日新聞の「俳句てふてふ」の歳時記の秋の部例句選び、ようやく終了。鮎10本焼く。  8月10日(月) 8月10日(月)出羽三山三光院様よりだだ茶豆到来。「銀漢」10月号の自句自解、盤水の一句など執筆。17時、伶輔所属のIVYの定期公演見に行く。  8月13日(木) 8月13日(木)今日も炎暑。伊勢の河合真如先生より電話いただき、芭蕉句についての見解など。「俳句てふてふ」のエッセイ1本。10月号原稿、まほ、政三、飛露さんに投函。午後、家族帰宅し、近所のN家に三家族集まるとて、私も参加。茄子の煮物、焼き茄子など持参。  8月14日(金) 8月14日(金)久々、農家の野菜買いに散歩。この辺りの盆の行事についておかみさんに聞く。杏一家、夕食に参集。孫たちが餃子250個位作る。伊勢の手こね鮨。  8月15日(土) 8月15日(土)終戦記念日。戦争の検証物のテレビなどを見て過ごす。下島空谷(井月の発見者)についておさらい。  8月17日(月) 8月17日(月)伊那北会で江戸城の外堀を歩く。市ヶ谷門跡から四ツ谷門、真田堀、ホテルニューオータニの中を通って赤坂門。日枝神社参拝し、国会議事堂へと炎天の下。桜田門まで歩くつもりであったがお堀に突き当たったあたりであまりの暑さに断念。「桜田門外で変」ということになる。タクシーで四ツ谷に出てパスタのランチでワイン。  8月19日(水) 8月19日(水)高速バスにて富士急ハイランドバス停へ。店の客であった作家の高部務氏が迎えに来てくれて氏の別荘へ。年に4、5回来店する位の付き合いであったが、廃業後、つてを頼って連絡あり、コロナ以後、別荘で暮らしているので遊びに来ないかと誘っていただいたもの。茶室も備えた別棟が新築してあり、そこを自由に使ってくれという。ほとんどお互いのことを知らないまま訪問という奇縁。夫人も待っていて下さり、散歩のあと、バルコニーでバーベキューパーティー。南アフリカで手に入れて飲む機会を考えていたというワインは極上。 夜中は、寒いほどであった。快晴。高部氏手製のサンドイッチの朝食。青空の下、四方山話。読書などで過ごし、午後、奥様のお点前で茶会。表千家宗匠の〈不二と雪茶碗ひとつや夏の旅〉という吉宗公から拝領した茶碗を懐に京へ戻る折の軸(写し)などわざわざ用意して下さる心配り。夜はイタリアンレストラン「RICETTA」。安倍前総理が時々来る店とか。戻って飲み直し。  8月21日(金) 8月21日(金)今日も快晴。昨日のサンドイッチを今朝も頼む。庭に山椒の実が沢山あったので、摘んで処理し、夫人に料理いくつか伝授。9時半、辞す。氏の車で、都留市で降ろして貰う。かつて、谷村藩があり、芭蕉が振袖火事のあと、5ヶ月ほど過ごした地。図書館や資料館を訪ねたあと、谷村城跡とその奥の勝山城跡を歩く。炎暑の中、恐ろしいほど汗をかき、富士急、中央線経由で帰宅。夜、近所の一家族来て食事会。持ち帰った夕顔で汁を作り供す。  8月22日(土) 8月22日(土)午後1時半、銀漢運営委員会。5ヶ月ぶりということになろうか。その間にも皆さんよく動いて下さり、只々感謝。あと一斗さん企画、羽久衣さん撮影で会員の皆さんへのビデオレター。  8月23日(日) 8月23日(日)孫の高一華子が夏の料理3品を90分で作るという宿題のアドバイスしてほしいとのことにて立ち会う。焼き茄子、豚しゃぶザーサイ、南瓜のスープ。「俳句てふてふ」のエッセイなど。 8月25日(火) 桃子用事あり、私が伶輔をあざみ野の劇団四季センターに送る。小島健さん、蟇目良雨さんより各々、句集評の礼状を受く。エッセイ1本(甲斐谷村藩と芭蕉)。「井月さんまつり」ズームシンポジウム用資料作成。  8月29日(土) 8月29日(土)10月号の同人評、会員評書く。唐沢静男君の句集『未完の絵』届く。実にいい装丁(氏の夫人を描いた絵)! 氏に祝いのメールを送る。14時、高幡不動尊。盤水先生の墓前に清人さんと待ち合わせ。本日、先生の命日。隣の鍵和田紬子先生(6月11日逝去)の墓にも線香を。蟬時雨。コロナ禍のためか、寺域は閑散。16時、伊藤政三さんの「夕焼け酒場」。超結社の仲間10人ほど集まる。実に久々。  8月30日(日)

8月30日(日)散歩がてら、農家の野菜買いに。残暑厳しい。野菜下処理。烏賊塩辛、鮎塩焼き10本など。彗星集選句選評し、10月号の原稿終了。1時から、来月の「井月さんまつり(伊那)」のズームシンポジウムについて打ち合わせ。六人が絡むので色々調整。  8月31日(月) 8月31日(月)「高遠句会」10周年記念誌への寄稿文練る。毎日新聞夕刊編集委員鈴木琢磨氏より「銀漢」九月号に書いた「散歩に思うこと」を練馬区立石神井図書館で読んで、是非、話を聞きたくなったというので、武田禪次さんと3人で会うこととする。昼、美容師の中川さん来宅。かなり短く切って貰う。16時、石神井公園駅で待ち合わせ。三宝寺池を散策。琢磨さん行きつけの「勇寿し」にてインタビュー受ける。毎日新聞夕刊の「還暦記者鈴木琢磨のああコロナブルー」にその後の伊那男について掲載したいと。あと歓談。政局、北朝鮮問題などを尋ねる。四時間ほど話したか。帰路、武田家の前で花果さんにも挨拶して帰宅。 9月  9月1日(火) 9月1日(火)農家の野菜買いに桃子と。あと祖師ヶ谷大蔵のオオゼキに買い物がてら散歩。野菜、肉など下処理。鮎七本山椒の実で煮る。長野県の「加舎白雄忌全国俳句大会」の投句の選句。今年は私が記念講演をする予定であった。特選への短冊1本添えて幹事の窪田英治さんに送る。  9月4(金) 9月4(金)農家の野菜買いに。まだ残暑厳しい。「俳壇」11月号、「生誕百年飯田龍太に学ぶ」に龍太の1句、700字送る。鯛の兜と牛蒡を煮る。  9月8日(火) 9月8日(火)11時、箱根登山鉄道入生田駅。伊那北会(井蛙、光汪)で石垣山城(一夜城)へ。台風一過の高温多湿の山道を1時間ほど。とても一夜城とは言えぬ堅牢な城郭。穴太衆の石垣が今も残る。秀吉の凄さがまざまざ。遠雷、雨。このあと海側の蜜柑畑を下り、歴史を400年遡り石橋山の古戦場へ。佐奈田霊社参拝。あと、魚港の駅で遅い昼食。バスにて小田原に出て「居酒屋湘南大衆横丁」。ざっと15キロ位の登山。今年一番汗をかいたかな。あまりの疲れに酒がすすまず。 9時間ほど寝たか。元気回復。農家の野菜買いに散歩。16時、神保町駅。いづみ、展枝さんと久々。「雷門き介」あと同じビル内の立ち飲み酒場「魚勝」と2軒を巡る。 |

△忍冬

冬になって、葉が赤茶色に変色しても、散らずに残って越冬するので(半常緑)、寒さに耐え忍んでがんばっているように見えたことに由来します。