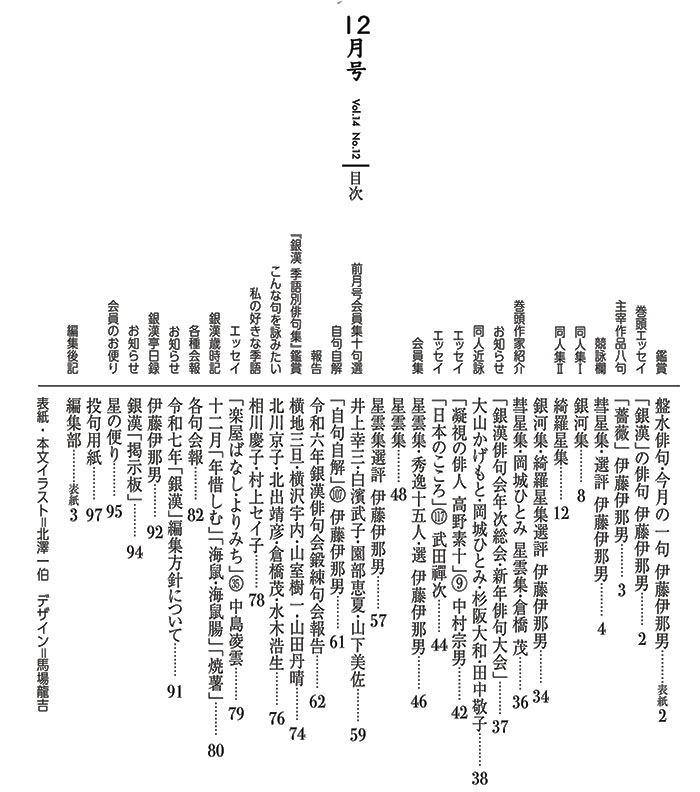

銀漢の俳句

伊藤伊那男

◎小林一茶の七代目

この秋、何十年振りかで小林一茶の故郷、信州柏原を訪ねた。十五歳で継母に追われるようにして江戸に出た一茶は艱難辛苦の青春を送ったことであろう。俳諧は一茶にとってはまさに救いの文学であったといえよう。三十歳からの七年間、江戸を離れて西国の地を行脚している。もとより金の無い一茶がよくも飢えることもなく生き抜いたものである。井上井月もそうであったが、当時の俳人の間には行脚俳人を労う習慣が定着していたのかもしれない。

一茶は三十七歳の時、父の病臥を耳にして柏原へ戻った。継母と弟が野良仕事に出ている隙を突いて父親から財産の半分を一茶に遺贈するという証文を取ったのであった。その後その証文を盾に継母・弟と凄絶な相続争いを展開することになる。

一茶側からみると、自分は長男であり、苛め抜かれて追い出された恨みがある。それと江戸では多少の名声は得たものの、家を構えることも、嫁を迎えることも叶わず老後の不安があるから背水の陣である。継母と弟側からみると、一茶が出ていった後、実に勤勉に働いて財産を倍に増やしたのだが、その半分を要求するのはあまりにも理不尽だという思いがある。結局村の長老などの取り成しで一茶は証文通りの財産を獲得したのであった。

和解成立のあと、一茶が帰郷して引渡しを受けるまでの間の利息を請求した、というのであるから穏やかでは無い。柏原へ戻ったのは五十歳の頃。農事は人に任せ、もっぱら俳諧宗匠として北信濃の弟子の指導を行い、また妻子も得た。「羽織貴族になった」と喜んでいる。ただし最初の妻との間の四人の子供は夭逝、妻とも死別した。二人目の妻には逃げられた。柏原の大火で焼け出されて土蔵暮しとなり、そこで六十五歳で死んだが、死後三人目の妻に女児「やた」が生まれ、一茶の血脈は現在に繋がっているのである。

さて一茶旧居を訪ねた折、隣地に萩を刈っている女性がいて、話すと、何と一茶の遺児「やた」からの七代目に嫁している夫人であった。その隣地は小林本家の敷地で、その奥に、何代目かが建てた一茶の位牌堂があり、ずっと守り続けているという。ただしご夫妻共に老齢で、もはや管理は限界に達したので手放す他は無く悩んでいるという。もともと一茶の生まれた家(土蔵と大火後に建てた家)は町の管理となっており、小林本家は隣地に家を構えているのである。弟の家系の家は公道を挟んだ斜め向かい側にある。

ここにも今日の過疎の問題、老齢化・少子化の問題、文化の継承の問題などが露 |

盤水俳句・今月の一句

伊藤伊那男

松例祭雪に明けたる祝ひ膳 皆川 盤水

| 先生は羽黒山手向、三光院の先代の粕谷忠泉氏の案内で、後に私はその御子息の典海氏の案内で松例祭を拝見した。合祭殿の前庭で繰り広げられる大晦日から元旦にかけての祭礼である。粕谷家のお二人は祭の最高位「松聖」を各々勤められている。百日の行を終えた松聖の詰所で振る舞われる酒ととんぶりを塗した握り飯は何とも有難く旨いものであった。なおこの句の「祝ひ膳」は、忠泉氏の松聖を終えられたことを言祝ぐ挨拶である。(平成四年作『随處』所収) |

彗星集作品抄

伊藤伊那男・選

銭湯の一人がよひや夕ひぐらし 中村 藍人

雁や亡夫の日記見ず捨てず 飛鳥 蘭

鶏頭の雨に明るき子規忌かな 武井まゆみ

二百十日蝦蟇の膏を指に塗り 長谷川明子

故郷やことに薄暮の木守柿 竹内 洋平

いつまでも女盛りや菊人形 坪井 研治

海境に雲立ち上がる敗戦日 三代川次郎

火の匂ひ落鮎の香とまざり合ふ 津田 卓

空色の絵具を伸ばす秋の水 有賀 理

白馬蒼むかの月光に触れてより 大野 里詩

片意地の父に似てきし大南瓜 朽木 直

手の甲の皺しみじみと敬老日 中野 堯司

鉄橋と錆朱を競ふ夕焼かな 本庄 康代

文通といふ恋のありけり天の川 山元 正規

突然に大きな顔の金魚鉢 有澤 志峯

花街失せ色なき風のあつまりぬ 橋野 幸彦

鶏頭の種の小ささ柄に似ず 西田有希子

蛇笏忌の葉裏びつしり鬼胡桃 小野寺清人

犬小屋に犬戻さるる野分後 深津 博

磐座の神々のこゑ涼新た 渡辺 花穂

|

伊藤伊那男・選

銭湯の一人がよひや夕ひぐらし 中村 藍人

| 私が東京に出てきた頃、一駅に二つ三つの銭湯があったものだが、今は様変りである。それだけ豊かになったという証なのだが、どこか淋しさもある。四畳半の西日の当たる下宿に住んで、銭湯に通い、帰りに四十円位の合成酒のコップ酒を飲む……昭和四十三年、上京した頃の思い出である。さて、この句は今の老人の姿のようにも思われる。男やもめがまだ日の高いうちに銭湯に入る。「神田川」の世界からの人生の変遷のようなものを感じさせるところがいい。一つの時代を生き抜いてきた人の背中が見えるようだ。 |

雁や亡夫の日記見ず捨てず 飛鳥 蘭

| 味わいのある句だな……と思う。私も妻を失って二十年近くなるが、妻の遺品を詳しく見ることはない。小説などでは残った日記から連合いの知らない一面を知って驚く、などという場面展開があるが、自分の知っている思い出だけでいいと思っている。句では「見ず」、でも「捨てず」という。この「捨てず」が大事なところで、作者の愛情が伝わってくるのである。 |

鶏頭の雨に明るき子規忌かな 武井まゆみ

| 子規の〈鶏頭の十四五本もありぬべし〉が名句であるかどうか……未だに私は解らずにいる。この句は日本の詩歌の伝統である「本歌取り」の句である。つまり子規の句が根底にあるからこそ、生きてくる句である。読者は子規の人生と句を知らなくてはこの句の鑑賞はできない、という仕組みである。句の眼目は「雨に明るき」。長い病臥の生活の中でもなお不屈の精神で文学を追求した子規の「明るさ」を句に投影させているのである。 |

二百十日蝦蟇の膏を指に塗り 長谷川明子

| 蝦蟇の膏を知っているのは我々の世代までであろう。大道芸を伴った宣伝で筑波山の土産であった。今、筑波鉄道は廃線となり、蝦蟇の膏売りも居なくなった。各々の家が常備していた頃が懐かしい。「二百十日」の季語が実に効果的に使われている。 |

故郷やことに薄暮の木守柿 竹内 洋平

| 昨今は過疎が進んだこと、干柿の需要が減ったことなどから柿の木は稔ったまま捨て置かれ、熊出没の原因になっているとも言う。鳥の為に取り残しておくのが「木守柿」。何とも懐かしい日本の山里の風景である。 |

いつまでも女盛りや菊人形 坪井 研治

| 少し言葉足らずの感じがあるが、菊人形の姫君は毎日の菊師の細やかな手入れによって瑞々しさを保っているということであろう。発想を評価したい句。 |

海境に雲立ち上がる敗戦日 三代川次郎

| 海神との境の海に立つ雲は戦死者の遺影であるか……。 |

| 産卵のあと今度は焼かれる。「哀れさ」が裏側にある。 |

空色の絵具を伸ばす秋の水 有賀 理

| 句の全体から秋爽の気が立ち上る。「伸ばす」がいい。 |

白馬蒼むかの月光に触れてより 大野 里詩

| 死の象徴の青ざめた馬。「月光に触れ」で詩となった。 |

片意地の父に似てきし大南瓜 朽木 直

手の甲の皺しみじみと敬老日 中野 堯司

| 老いは抗い難い世の節理。「しみじみ」の肯定がいい。 |

鉄橋と錆朱を競ふ夕焼かな 本庄 康代

文通といふ恋のありけり天の川 山元 正規

| 「天の川」が付き過ぎとも言えるが、只々懐かしい句。 |

突然に大きな顔の金魚鉢 有澤 志峯

花街失せ色なき風のあつまりぬ 橋野 幸彦

鶏頭の種の小ささ柄に似ず 西田有希子

蛇笏忌の葉裏びつしり鬼胡桃 小野寺清人

犬小屋に犬戻さるる野分後 深津 博

| 読後におかしさが残る。外で飼う犬を見ない時代……。 |

磐座の神々のこゑ涼新た 渡辺 花穂

| 神の依代である磐座。「涼新た」の季語の配合の良さ。 |

|

銀河集作品抄

伊藤伊那男・選

からみ合ふ炎とも見え曼珠沙華 東京 飯田眞理子

身を映しては新しき墓洗ふ 静岡 唐沢 静男

新涼や母の使ひし紅の筆 群馬 柴山つぐ子

水音も合の手郡上踊かな 東京 杉阪 大和

夜の長し子規の献立ひもとけば 東京 武田 花果

国引きの山を遠見に野路の秋 東京 武田 禪次

歌垣の山にひと夜の天の川 埼玉 多田 美記

今年より待つ側となる盆帰省 東京 谷岡 健彦

あの橋が此岸のはづれ流燈会 神奈川 谷口いづみ

蔵の戸の一日開けおく盆用意 長野 萩原 空木

新涼の御籤ひらけば旅せよと 東京 堀切 克洋

うつせみの鋭き爪や被災の木 東京 三代川次郎

伊藤伊那男・選

解夏の寺鯉は極楽太りして 東京 橋野 幸彦

鶺鴒の思案のときは尾を振らず 東京 星野 淑子

名にし負ふ木槿白々大徳寺 東京 山下 美佐

井月の書の踊りだす曝書かな 東京 伊藤 政

徒ならぬ躄続きし厄日かな 東京 大山かげもと

賢さうな襞でありけり鶏頭花 長野 守屋 明

秋の風あの子はもしや又三郎 東京 白濱 武子

木偶の目の色なき風に閉ぢきらず 東京 川島秋葉男

歯の裏に最中の皮が秋暑し 東京 森 羽久衣

円相の円に色なき風抜くる 東京 朽木 直

人の世の涙の数や露時雨 東京 中村 孝哲

戒名も親しくなりぬ魂祭 東京 武井まゆみ

心太雨食ぶるかの心地かな 東京 田中 敬子

施餓鬼会のをはり草の香漂へる 東京 辻本 理恵

灯籠に我が追憶の火を入るる 神奈川 三井 康有

朝刊は訃報欄から生身魂 神奈川 伊東 岬

かぐや姫のその後は知れず雨の月 長野 坂下 昭

一木の観音立像秋澄めり 東京 飛鳥 蘭

一日の漁が収まる処暑の海 東京 有澤 志峯

美術部に囲まれてゐる鶏頭花 神奈川 有賀 理

夕顔の灯しと思ふ日暮かな 東京 飯田 子貢

住職の手掛ける畑鶏頭花 山形 生田 武

蟬の声絶つ潮騒や親不知 埼玉 池田 桐人

吾に一つ妻にもひとつ夜長の灯 東京 市川 蘆舟

甲斐駒の風に香を添へ葡萄熟る 埼玉 伊藤 庄平

観音を抱き干草の初瀬かな 東京 今井 麦

千里てふ草のうねりや阿蘇野分 埼玉 今村 昌史

虫の音へ手足浸しぬ仕舞風呂 東京 上田 裕

嚙みしむるサクマドロップ敬老日 東京 宇志やまと

菊の香や父に叙勲のむかしあり 埼玉 大澤 静子

ほうたるはわが身を焦がし観世音 神奈川 大田 勝行

初風や八十路にもあるこころざし 東京 大沼まり子

長寿眉余る伸びしろ生身魂 神奈川 大野 里詩

三和土まで影の伸びくる良夜かな 埼玉 大野田井蛙

富士塚へゆくてをはばむ猫じやらし 東京 大溝 妙子

花蕎麦や山の日暮はどつとくる 東京 岡城ひとみ

倒木は永久の踏切終戦日 愛知 荻野ゆ佑子

沢蟹の淡き光を背負ひくる 宮城 小田島 渚

弔ひと雨の狭間に草を刈る 宮城 小野寺一砂

引き波は砂を鳴かせて今朝の秋 埼玉 小野寺清人

歌垣の丘に尾を置き天の川 和歌山 笠原 祐子

墨東に怪談奇談夜半の秋 東京 梶山かおり

夜長し岩波文庫の星印 愛媛 片山 一行

きせる草唐人お吉の墓所あたり 静岡 金井 硯児

抱一の絵に描き切れぬ花野かな 東京 我部 敬子

飯盒の蓋の歪みや敗戦日 千葉 川島 紬

秋場所や櫓太鼓は日本晴 神奈川 河村 啓

秋の蜂残つてゐしが鳥の嘴 愛知 北浦 正弘

煙草吸ふ男吐きだす野分雲 長野 北澤 一伯

熟るるまで葉に色を借る青蜜柑 東京 絹田 稜

饒舌といふ花数や夕化粧 東京 柊原 洋征

燃え尽くるまでの月日や百日紅 東京 畔柳 海村

葉鶏頭夕日がさらに色を足す 東京 小泉 良子

鐘の音に炎震へる施餓鬼寺 神奈川 こしだまほ

秋雨の染み入る寺の甍かな 東京 小林 美樹

親戚も友人も来て盆踊 千葉 小森みゆき

駅弁の短き箸や盆帰省 東京 小山 蓮子

秋彼岸法話いつもの「蜘蛛の糸」 宮城 齊藤 克之

大仏におほどかな風吹きて秋 青森 榊 せい子

天の川祈りの島の隠しみち 長崎 坂口 晴子

銀漢や男勝りは親譲り 群馬 佐藤 栄子

運動会宙へ飛び出す靴のあり 群馬 佐藤かずえ

弟に抜かれし背丈休暇果つ 長野 三溝 恵子

月光のさざ波に乗る船着場 東京 島 織布

敬老日素直に敬老してもらふ 東京 島谷 高水

ほほづきの仏間の一灯寂光院 兵庫 清水佳壽美

水落す音の中なる父祖の墓 東京 清水 史恵

心拍に安らかな音や鉦叩 東京 清水美保子

色なき風ふたたび訪ひぬ五合庵 埼玉 志村 昌

赤蜻蛉貼つて剝がせぬ古写真 千葉 白井 飛露

秋鯖の行商海より三里半 神奈川 白井八十八

菊月や仏の好きな菊の花 東京 新谷 房子

母の折るうさぎ窓辺で月仰ぐ 大阪 末永理恵子

月光を浴びたき日なり魔女めける 東京 鈴木 淳子

叱られし子にも言ひ分夏休 東京 鈴木てる緒

実石榴や日の七彩をしみじみと 東京 角 佐穂子

体温計振りて下げゐる子規忌かな 千葉 園部あづき

おたがひにちよつと手を貸す敬老日 神奈川 曽谷 晴子

桐は実に下駄や簞笥の話など 長野 髙橋 初風

下駄替へて郡上踊は三日目に 東京 高橋 透水

村芝居舞台の袖に一斗樽 東京 竹内 洋平

敗戦日父の戦争知らぬまま 神奈川 田嶋 壺中

母逝かば独りとならむ秋蛍 東京 多田 悦子

川の名の変はる信濃や下り鮎 東京 田中 道

曲がるたび秋色深め小海線 東京 田家 正好

滑舌の良き風鈴を選びけり 東京 塚本 一夫

遠浅の砂の記憶や夏の果 東京 辻 隆夫

秋旱砂埃立て軍用車 ムンバイ 辻本 芙紗

袋菓子児の手に余り地蔵盆 愛知 津田 卓

たもとほる子の鉦の音や地蔵盆 東京 坪井 研治

前を向くままにさがるも盆踊 埼玉 戸矢 一斗

盆僧もフェリーで渡る瀬戸の島 千葉 長井 哲

もうこれが最後と思ふ墓参 東京 中込 精二

吹き消すに躊躇ひのある盆燈籠 大阪 中島 凌雲

星潤む木槿散る夜の淋しさに 神奈川 中野 堯司

ままごとの祝膳なる赤まんま 東京 中野 智子

ゴムの木に刻む切り傷晩夏光 茨城 中村 湖童

秋蛍たゆたふといふ力あり 埼玉 中村 宗男

眼裏に残る白さよ沙羅の花 東京 中村 藍人

良夜かなでいらぼつちが富士担ぐ 長野 中山 中

砂町の波郷の空を秋つばめ 千葉 中山 桐里

盆の月都でありし日は遠く 大阪 西田 鏡子

かまつかの目立たぬ蕊の妬心かな 埼玉 萩原 陽里

西瓜供ふ記憶にはなき父なれど 広島 長谷川明子

風にみな影をおとして秋に入る 東京 長谷川千何子

身に入むや裏鬼門守る男山 兵庫 播广 義春

神鈴の綱の重たき梅雨の底 埼玉 半田けい子

秋の風瑞穂の国を渡りけり 埼玉 深津 博

割箸の足の不揃ひ茄子の馬 東京 福永 新祇

白檀に秘め事少し古扇子 東京 福原 紅

抽斗に八月の声父のこゑ 岐阜 堀江 美州

缶蹴りの缶のゆくへや秋茜 埼玉 本庄 康代

時の日や時を肚より尊べり 東京 松浦 宗克

幾筋も風踊らせて蕎麦の花 東京 松代 展枝

鳴かぬまま虫籠を終の住処とす 神奈川 宮本起代子

秋団扇使ふ術なく置かれあり 東京 村田 郁子

思ひ出をグラスに満たし敬老日 東京 村田 重子

一滴がやがて一升へちま水 千葉 森崎 森平

ネオン街煌々として敗戦忌 埼玉 森濱 直之

やはらかく炊く赤飯や敬老日 東京 保田 貴子

かなぶんの当たり散らせり天球儀 東京 矢野 安美

錆鮎の流るる果てや吾が故郷 愛知 山口 輝久

のけぞりてどの草となく今朝の秋 群馬 山﨑ちづ子

人すでに点描めきて大花野 東京 山田 茜

図書館の椅子引く音も晩夏かな 東京 山元 正規

参道に表と裏や秋涼し 東京 渡辺 花穂

卓袱台は万能家具や月今宵 埼玉 渡辺 志水

銀河集・綺羅星今月の秀句

伊藤伊那男・選

からみ合ふ炎とも見え曼珠沙華 飯田眞理子

| 曼珠沙華の本質に迫っている句である。「からみ合ふ炎」に情念のようなものも感じられ、主観(心象)と客観(写生)の良い均衡がある句と見た。 |

身を映しては新しき墓洗ふ 唐沢 静男

| 新しい墓だからこそ成立する句であり現実感がある。「身を映しては」にはまだ墓の主も死んではいないような錯覚を覚える。 |

夜の長し子規の献立ひもとけば 武田 花果

| 『病牀六尺』にあるように子規の食欲は凄まじい。一食の副食に菓子パンを十個位食べたり、デザートの梨を三つ食べたりする。「夜の長し」にしみじみとした情感がある。〈子規庵の鶏頭扇開きして〉〈子規庵の空に余れる鰯雲〉も各々実感のある秀逸であった |

解夏の寺鯉は極楽太りして 橋野 幸彦

| 安居で規律正しい修行をして僧達の身体は引き締まってゆくが、池の鯉は太って太平楽に泳いでいる。この対比が何とも面白い句である。「極楽太りして」の措辞がうまい。 |

鶺鴒の思案のときは尾を振らず 星野 淑子

| そうなのか、と思わせてしまう説得力を持った句である。忙しなく尾を振っているこの鳥も、それを休んでいる時は思案中なのだろうと言う。なるほど!うまい句だ。 |

名にし負ふ木槿白々大徳寺 山下 美佐

| 名にし負ふ木槿とあるから、宗旦木槿であろう。千宗旦は利休の孫、三千家の開祖である。白い木槿を好んだことからその名がある。利休縁の大徳寺を配したのもいい。 |

井月の書の踊りだす曝書かな 伊藤 政

| 井上井月の書を目にした芥川龍之介は「入神と称するを妨げない」と感嘆した。そんな井月の書であるから曝書をしたら「踊りだ」しても不思議ではない。 |

徒ならぬ躄続きし厄日かな 大山かげもと

| 同時出句に〈秋風や耳癈(みみしい)蟬を聞かぬまま〉〈合はぬ義歯救はれし夜のとろろ飯〉があった。いずれも隠すことなく病苦の日々も赤裸々に詠んでいる。正岡子規もそうであった。一茶もそうであった。心に響く句群である。 |

賢さうな襞でありけり鶏頭花 守屋 明

| 鶏頭の花はその名の通り生き物を思わせる植物である。その襞を脳味噌のように見ているようである。襞の入り具合がいかにも賢そうに見えるという。一歩踏み込んで対象を見ている観察力を称えたい。 |

秋の風あの子はもしや又三郎 白濱 武子

| 宮澤賢治の童話『風の又三郎』に題を取っている。秋風の中を来る見知らぬ子は又三郎かもしれない、と思う。想像力を駆使した、物語性のある楽しい句となった。 |

木偶の目の色なき風に閉ぢきらず 川島秋葉男

| 操り人形の仕草を面白く、また綺麗に捉えている。「色なき風」の季語の斡旋の良さであろうか。「閉ぢきらず」には単に木偶人形ではなく人間界にも通じる擬人法的な深みも感じられるのである。 |

歯の裏に最中の皮が秋暑し 森 羽久衣

| 一読一笑の句であった。情けないがこんな経験は誰にもある。よりによって秋暑の中で最中を食べなければいいのに……と思う。 |

円相の円に色なき風抜くる 朽木 直

| 円相とは禅宗で悟りの象徴として描く円輪である。京都鷹峰源光庵は悟りの窓と迷いの窓が並んでいることで知られているが、この句は多分その悟りの窓を詠んだのであろう。「色なき風」が抜ける、というところが、いかにも悟りの窓である。禅問答の答のような楽しい仕上がりである。 |

人の世の涙の数や露時雨 中村 孝哲

| 「露」という季語には①自然現象としての露、②露の世のように「はかなさ」を加えた二つがある。①に〈蔓踏んで一山の露動きけり 原石鼎〉があり、②に〈露の世は露の世ながらさりながら 一茶〉がある。掲出句は②を発展させた趣の句。「涙の数」が見事な表現である。 |

その他印象深かった句を次に

戒名も親しくなりぬ魂祭 武井まゆみ

心太雨食ぶるかの心地かな 田中 敬子

施餓鬼会のをはり草の香漂へる 辻本 理恵

灯籠に我が追憶の火を入るる 三井 康有

朝刊は訃報欄から生身魂 伊東 岬

かぐや姫のその後は知れず雨の月 坂下 昭

伊藤伊那男・選

秀逸

旅客機の太き車輪や鯊の潮 千葉 針田 達行

亡き人を思ひ起こせと彼岸花 静岡 橋本 光子

頰にくる業平塚の蚊の名残 埼玉 水野 加代

稲妻や砂嘴に崩るる難破船 神奈川 日山 典子

避暑地より星の匂の葉書来る 栃木 たなかまさこ

坂の上雲流れゆく子規忌かな 埼玉 園部 恵夏

一畳の中の生きざま獺祭忌 東京 髙城 愉楽

呼び出しが迷子の知らせ草相撲 東京 橋本 泰

尋め行けば生者亡者も花野かな 千葉 平野 梗華

麻足袋を舞台足袋へと舞仕度 千葉 平山 凛語

担ぎ手を募る貼紙秋祭 東京 桂 説子

白球の止まる一分終戦忌 神奈川 山田 丹晴

ゆく秋の薬師の塔のもう千年 神奈川 横地 三旦

秋黴雨かげに翳あり阿弥陀仏 山形 我妻 一男

桐一葉まじめに老いてしまひけり 東京 渡辺 誠子

用向きはなく八月の百貨店 東京 北野蓮 香

石ひとつ神と崇める花野かな 広島 小原三千代

星雲集作品抄

伊藤伊那男・選

お捻りの彩る駄菓子地蔵盆 東京 尼崎 沙羅

瀬戸内の大橋渡る帰省かな 東京 井川 敏

山襞の陰影深き良夜かな 長野 池内とほる

瀬戸の凪夕日見むとて鰡跳ぬる 東京 石床 誠

秋風や音戸の瀬戸を渡りをり 東京 一政 輪太

町内に貼られし訃報地虫鳴く 東京 伊藤 真紀

独り来て妻と子の墓誌あかとんぼ 広島 井上 幸三

慈悲の手の千指の揺るる薄かな 長野 上野 三歩

奈良坂を人の下り来る秋の雨 東京 上村健太郎

咲く花にためらひながら草を引く 埼玉 梅沢 幸子

蛇笏忌や早稲田の杜に友と呑む 長野 浦野 洋一

釣果無く舫ひ舟揺れ鰯雲 静岡 大槻 望

対岸の葦数万の燕潜む 群馬 小野田静江

つかの間に八十路迎へる秋の暮 静岡 小野 無道

桂月の名残の湯宿雨晩夏 埼玉 加藤 且之

まざまざと風の道あり蕎麦の花 長野 唐沢 冬朱

叩いても出来の分からぬ西瓜かな 愛知 河畑 達雄

みのり田に戸の数の墓守る寺 群馬 北川 京子

能登の海あの日のままに残暑かな 石川 北出 靖彦

雲の下雲走りゆく野分あと 東京 北原美枝子

相模湾からの海風青蜜柑 東京 久保園和美

奔放な蔓のどこまで葛の花 東京 熊木 光代

寺町の夕日集むる曼珠沙華 東京 倉橋 茂

赤とんぼ二百余年の観音堂 群馬 黒岩伊知朗

葉脈を伝ひて太る芋の露 群馬 黒岩 清子

豊漁の鰯の煮付夕の浜 愛知 黒岩 宏行

お互ひに湿布張り合ふ秋の夜 神奈川 阪井 忠太

洗ひ髪に手櫛のごとき夜風かな 長野 桜井美津江

奈良の旅九輪を掠め月渡る 東京 佐々木終吉

ひととほり部屋を巡れる鬼やんま 群馬 佐藤さゆり

流星や生家じまひのその空に 東京 島谷 操

ボストンの色なき風に大麻の香 東京 清水 旭峰

今年竹結界を出て伐られけり 千葉 清水 礼子

人恋ふる大綿小綿木曾険し 大阪 杉島 久江

独り行く防人峠男郎花 東京 須﨑 武雄

西瓜喰ふ種点々と庭に吹き 岐阜 鈴木 春水

露草の塊として咲いてをり 愛知 住山 春人

蜩や学習塾に灯の点る 東京 関根 正義

虫時雨出さず仕舞ひの手紙読む 東京 田岡美也子

糸瓜棚大きく育つ母の庭 福島 髙橋 双葉

松虫や夜風の隙を鳴き継げり 埼玉 武井 康弘

古里の家は更地に秋つばめ 東京 竹花美代惠

喪の庭に花柊の零れをり 大阪 田中 葵

霊園の色無き風や母恋し 東京 田中 真美

爽やかな笑顔の人を先づ覚ゆ 埼玉 内藤 明

古びたる簞笥に妻の秋袷 群馬 中島みつる

ひつじ雲大船観音慈悲の笑み 神奈川 長濱 泰子

寝たきりの母に紅引く盆帰省 京都 仁井田麻利子

月の雨五重塔に心柱 東京 西 照雄

遠蛙四方山話まだ尽きず 宮城 西岡 博子

手習ひの硯に加ふ秋の水 東京 西田有希子

遡る笹舟ひとつ天の川 神奈川 西本 萌

秋暑し回覧板は朝の内 神奈川 花上 佐都

秋めくや立てば消しゴム跳ねる音 長野 藤井 法子

別天地に紛れ込むかに風の盆 福岡 藤田 雅規

燈火親し重き図鑑に風の入る 東京 幕内美智子

閉店の張り紙焦がす残暑かな 東京 松井はつ子

落鮎の火ぼかし届く郷里より 愛知 箕浦甫佐子

鉄橋の一齣ごとの芒原 東京 宮下 研児

墨田川良夜の橋は幻か 東京 無聞 益

嫁してより金木犀のあるくらし 宮城 村上セイ子

今日の月瓦礫の街を包みけり 東京 家治 祥夫

送火の大きく揺らぎ父母帰る 静岡 山室 樹一

サイレンが平和の祈り終戦日 群馬 横沢 宇内

身離れの良きが身上秋刀魚焼く 神奈川 横山 渓泉

町家の灯照らす編笠風の盆 千葉 吉田 正克

吾もまた秋の蝶ほど物悲し 東京 渡辺 広佐

星雲集 今月の秀句

伊藤伊那男

旅客機の太き車輪や鯊の潮 針田 達行

| 東京湾も羽田沖の風景であろう。鯊釣りの舟の上を羽田空港の離発着の飛行機が過っていく。低空であるだけにジャンボ機は圧倒的な重量感をもって鯊舟の空を覆う。江戸時代から続く長閑な風物と近代文明の利器との交差である。離陸、あるいは着陸が間近であるだけに巨大な車輪は剝き出しであるところにこの句の臨場感がある。「鯊の潮」という季語の斡旋もなかなかいい納め方である。 |

亡き人を思ひ起こせと彼岸花 橋本 光子

| 秋の彼岸の頃に咲くのでその名があり、その意味では付き過ぎという意見が出るかもしれない。私は上五、中七の措辞との繋がりから見て必然的な取合せであると思っている。「亡き人を思ひ起こせ」という命令形が異色である。彼岸花がそう言っている、だからこそ彼岸花なのだ、という擬人化に独自性を見るのである。 |

頰にくる業平塚の蚊の名残 水野 加代

| 埼玉県新座市の平林寺に業平塚があるが、野火止の地名と『伊勢物語』の在原業平の和歌との組合せで生まれた伝説の塚のようである。だがそれも風雅なことである。訪ねると秋の蚊が寄ってきたという。副季語の「蚊の名残」を配したことが手柄で『伊勢物語』の情念を幾分か引き摺っているような余韻を醸し出しているのである。 |

稲妻や砂嘴に崩るる難破船 日山 典子

| きっちりと対象物を詠み取ったいい写生句である。砂嘴に残された朽舟が一瞬稲妻に焙り出される。その瞬時を捉えて的確である。私は「風」系の結社で写生を叩き込まれたが、この句はその頃の教えに叶った秀逸である。 |

避暑地より星の匂の葉書来る たなかまさこ

| 前掲句から一転して抒情句である。私の初学の頃であれば「星の匂の葉書」とはいかなるものであるのか?曖昧でムード的ではないか!と否定されたものである。だが、明治以降、西洋詩の主観を大事にする概念が導入され、今や主流となりつつあるようだ。私は俳句の目指すところは主観であり、写生はそれを実現する為の訓練であると思っているので、この風潮を否定しない。融合を目指しているのである。そういう観点から二句を並べてみたのである。 |

坂の上雲流れゆく子規忌かな 園部 恵夏

| つい先日本郷を吟行して〈升さんの坂の上なる時雨雲〉という句を作ったばかりだったので作者の志向がよく理解できる。司馬遼太郎の『坂の上の雲』にヒントを得たのである。二句共やや付き過ぎの感はあるが、明治初期のエネルギーを詠む努力が感じられる句ということになろう。 |

一畳の中の生きざま獺祭忌 髙城 愉楽

| 『病牀六尺』があるが、子規は三十歳から死ぬまでの約七年間を根岸で病臥の生活を送った。まさに一畳の上での苦悩と闘志と諦観の日々であったのだ。「一畳の中の」の打ち出しが優れている。 |

呼び出しが迷子の知らせ草相撲 橋本 泰

| 今もあちこちの神社に土俵が残っているが、相撲は神に披露する秋の行事であった。句は呼び出しが相撲取りではなく、迷子の親を呼び出したという滑稽句である。いかにも草相撲らしい光景である。 |

尋め行けば生者亡者も花野かな 平野 梗華

| 一見賑やかであるものの、花野というものはどこか淋しさを持っているものだ。行く秋に咲く花々だからであろうか。おのずから亡き誰彼の面影なども浮かんでくるものである。花野は生者と死者の交差点であろうか‥‥。 |

麻足袋を舞台足袋へと舞仕度 平山 凛語

| 能の舞台であろうか。夏足袋で来た人が、舞台衣装に着替える時に普通の足袋(冬の季語)へ履き替える。足袋をリフレインさせているが、夏と冬の違いを描いているのであり、類例の無い珍しい句となった。 |

担ぎ手を募る貼紙秋祭 桂 説子

| 人口減少と地方の過疎化でどこも祭衆が不足しているようだ。今や祭も傭兵に頼らざるを得ないことになってきている現今の世相。 |

白球の止まる一分終戦忌 山田 丹晴

| 高校球児の試合であろう。終戦日の一分間の黙禱。「白球の止まる一分」の無駄の無い表現を称えたい。 |

その他印象深かった句を次に

ゆく秋の薬師の塔のもう千年 横地 三旦

秋黴雨かげに翳あり阿弥陀仏 我妻 一男

桐一葉まじめに老いてしまひけり 渡辺 誠子

用向きはなく八月の百貨店 北野 蓮香

石ひとつ神と崇める花野かな 小原三千代

伊那男俳句 自句自解(107)

師を送る中野坂上雁の頃

盤水先生が亡くなられたのは平成二十二年八月二十九日。享年九十一歳であった。先生はその前から体調を崩されてお会いできずにいたが、その年の五月であったか、結社誌を創刊する意思を固めて、中野坂上のご自宅をお尋ねした。その時はお元気そうで笑顔で迎えて下さった。そして、「おやりなさい。応援しますよ」と優しく仰ってくださった。「結社名が決まったら題簽も書きますよ」とも。結局お願いしないまま亡くなられたが……。葬儀はご自宅近くの宝仙寺で執り行われた。私が俳句を始めた三十三歳の時、先生は六十四歳。私の父と同年代であった。私が結社の中でもとりわけ若かったこともあってか随分気に懸けて下さった。しばしば新宿西口の酒亭「ぼるが」に落ち合い、俳壇の四方山話をお聞きしたものだ。まだ無名の私を超結社句会「塔の会」に無理矢理押し込んで下さったが、この句会で揉まれなければ私の今日は無かったのではないかと思っている。今年は十五回忌であった。

よしと言ひあしと言ひ皆末枯るる

近江の安土城に登ると、眼下に葦原が一望できる。近江簾の産地である。私の故郷の信州伊那谷に寒天製造の小笠原商店があり、以前見学に行き、天日干にする簾について聞くと、近江簾を使うという。最も優れているという。京都の町屋の夏の窓を守る簾ももちろん近江簾である。さてその材料である「あし」と「よし」(葦・蘆・葭)にはどういう違いがあるのだろうか。これは実に単純明快で「あし」の音が「悪(あ)し」に通じることを忌んで、万葉集の時代から「善(よ)し」に読み替えたのだという。つまり今はどちらに読んでも正しいのである。なお近江では荻のことを「あし」と呼ぶという。句はこの読み替えを通して、良い物も悪い物も結局は等しく枯れ果てていく、という自然界、もっといえば人間界の暗喩を絡ませてみたもので、一応成功したようだ。だが決して言葉遊びだけで終わらせるつもりは無く、琵琶湖に続くあの葦原の美しさを心に止めて置きたかったのである。

|

更新で5秒後、再度スライドします。全14枚。

リンクします。

aishi etc

挿絵が絵葉書になりました。

Aシリーズ 8枚組・Bシリーズ8枚組

8枚一組 1,000円

ごあいさつにご利用下さい。

|

![]()

![]() 12月号 2024年

12月号 2024年

9月9日(月)

9月9日(月) 9月10日(火)

9月10日(火) 9月12日(木)

9月12日(木) 9月13日(金)

9月13日(金) 9月16日(月)

9月16日(月) 9月21日(土)

9月21日(土) 9月22日(日)

9月22日(日) 9月23日(月)

9月23日(月) 9月25日(水)

9月25日(水) 9月26日(木)

9月26日(木) 9月29日(日)

9月29日(日) 9月30日(月)

9月30日(月) 大盛を食べ切る。戻って柏原の小林一茶の墓参り。旧居に行くと丁度一茶没後に生まれた女児から7代目に嫁した夫人、小林ユキ子さんがいて話。上田に入り、東横インに投宿。近くの鯉料理の「鯉西」うま煮、鯉濃、洗い、鯉の塩焼など。鯉は圧力鍋で骨まで柔らかくしている。が、それでいいかどうか?「真澄」を少々嘗める。

大盛を食べ切る。戻って柏原の小林一茶の墓参り。旧居に行くと丁度一茶没後に生まれた女児から7代目に嫁した夫人、小林ユキ子さんがいて話。上田に入り、東横インに投宿。近くの鯉料理の「鯉西」うま煮、鯉濃、洗い、鯉の塩焼など。鯉は圧力鍋で骨まで柔らかくしている。が、それでいいかどうか?「真澄」を少々嘗める。