銀漢の俳句

伊藤伊那男

◎忠臣蔵と俳諧

鳥居三太(後に三郎に改名)という俳人がいた。何となく気が合って、氏の勤める博報堂の社内句会に何度か選者として呼んで戴いた。年末の句会で〈吉良邸の辺り窺ふ冬の暮〉というような句を出したところ、三太氏の表情が強張ったように見えた。後の酒席での話では、氏は愛知県吉良庄の生まれで、当然ながら吉良贔屓である。地元では善政を敷いた人と慕われており、皆、忠臣蔵の映画などは一切見ないという。なるほどその気持はよく解る。

私もこの事件の処置には疑問を持っている。一つは事件までの経緯はさておき、浅野内匠頭長矩は殿中でいきなり刃傷に及んだのであり、吉良には非は無く被害者である。とは言え幕府が両者の言い分を糾すことなく、即日浅野に切腹を命じたのは早計ではなかっただろうか。二つ目は討入りの後の吉良に対する幕府の処断の厳しさである。吉良から見れば不意に斬られた上、一年後には大石内蔵助以下四十七士が押し込み強盗の如く屋敷を襲撃し、首を挙げたのであるから踏んだり蹴ったり、逆恨みもいいところである。しかも吉良の跡継ぎ義周が、背中から斬り付けられて気絶したことを以て、戦闘態度に問題ありとして、吉良家は改易の上義周は諏訪高島藩へのお預けという過酷な処断が下されたのである。

吉良家は足利将軍家と血が繫がる高家筆頭の名門であり、祖父は徳川家康と従兄弟の関係、上野介義央の母は大老酒井忠勝の姪、子息綱憲は米沢藩上杉家に養子入りして第四代藩主となっており、その次男義周が今度は吉良家の養子になるなど、上杉家とは関係が濃密である。よくこの事件で上杉家は兵を出さず異も唱えなかったものである。結局、幕府の当初の処置に熟慮が欠け、江戸庶民の赤穂浪士への同情が高まると、世論操作として、吉良への過酷な処断を庶民の不満の捌け口にしたのではないか……とも思われる。

さて赤穂浪士の一人、大高源吾は俳諧に親しんでいたという。宝井其角との間に次の逸話がある。かねてより知り合いの源吾と其角が討入りの前日、両国橋でばったり出合ったという。源吾は煤竹売りに変装して吉良邸の探索をしていたという。其角が〈年の瀬や水の流れと人の身は〉と問うと、源吾は〈明日待たるるその宝船〉と付ける。その句をきっかけに其角は討入りを察したという。もちろんこれは講談の一席で、後年の脚色である。

さて吉良義周は討入りにあったときまだ十七歳であった。諏訪に流されて三年後、病を得て死去した。享年二十。墓は諏訪大社上社の左横の鷲峰山法華寺にある。哀れである。 |

盤水俳句・今月の一句

伊藤伊那男

松例祭雪に明けたる祝ひ膳 皆川 盤水

| 先生は羽黒山手向、三光院の先代の粕谷忠泉氏の案内で、後に私はその御子息の典海氏の案内で松例祭を拝見した。合祭殿の前庭で繰り広げられる大晦日から元旦にかけての祭礼である。粕谷家のお二人は祭の最高位「松聖」を各々勤められている。百日の行を終えた松聖の詰所で振る舞われる酒ととんぶりを塗した握り飯は何とも有難く旨いものであった。なおこの句の「祝ひ膳」は、忠泉氏の松聖を終えられたことを言祝ぐ挨拶である。(平成四年作『随處』所収) |

彗星集作品抄

伊藤伊那男・選

置き去りの秋思いくつもカフェの椅子 笠原 祐子

秋風をストールに巻き遠野まで 堀江 美州

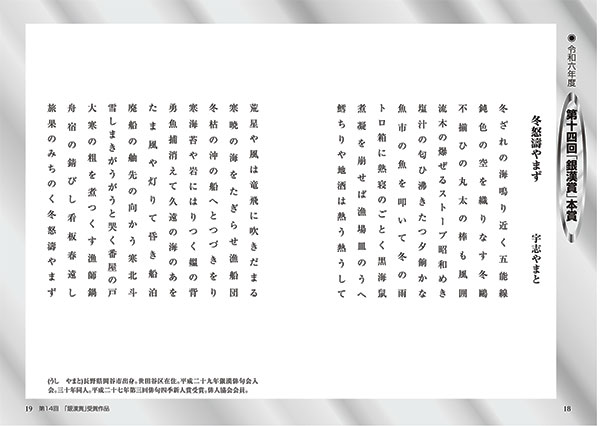

障子貼る鄙の山河を埋めるやう 宇志やまと

猪運ぶ棒の撓りを誇らしく 三井 康有

出来秋へ赤子も拳突き上ぐる 榊 せい子

水澄みて八咫鏡の淡海かな 住山 春人

夜神楽の風呼び風を吹く笛よ 高橋 透水

痩せ細る秋刀魚なれども秋刀魚の味 河畑 達雄

水筒の水こぼすまじ終戦日 渡辺 花穂

皆違ふ灯りに帰る秋の暮 川島 紬

姫ほどは着せてもらへぬ菊人形 谷岡 健彦

子規住みし炭団坂うへ秋の雲 中村 湖童

国境は遮断機ひとつ小鳥来る 中野 智子

途切れたる追憶をまたつづれさせ 大沼まり子

親指の跡の飴色捨団扇 北野 蓮香

常の丘神酒携へて重陽は 横地 三 旦

逗留の宿のにごり湯吊し柿 西 照雄

夕月や文机照らす源氏の間 清水佳壽美

落し水晴れ晴れとゆく信濃かな 島 織布

|

伊藤伊那男・選

置き去りの秋思いくつもカフェの椅子 笠原 祐子

| 松尾芭蕉の〈秋深き隣は何をする人ぞ〉を現代風に詠んでいくと、このような句に行き着くのかもしれない。自分を取り巻くテーブルの客が去って、そこには各々の人の秋思だけが残っているという。年齢も職業も経歴も解らない他人がしばらく佇んだ椅子に秋思を残していったのである。どんな秋思か解らぬが、この作者も秋思を残していく。 |

秋風をストールに巻き遠野まで 堀江 美州

| ストールは婦人用の肩掛。秋の遠野であるから肌寒さを予想して持参したのであろう。「秋風をストールに巻き」が感性の高い洒落た表現である。また何といってもこの句の眼目は「遠野」の地名。読み手には『遠野物語』の様々な場面が浮かび上がる仕掛けである。 |

障子貼る鄙の山河を埋めるやう 宇志やまと

| 私の子供の頃は秋の一日、家族総出で障子貼りを行ったものである。新しい障子を貼るたびに家を取り巻く風景が閉ざされていく。そして一冬を障子の中で暮らすことになる。これも日本の生活の奥床しさである。「山河を埋めるやう」に秋の深まりと冬の到来を予感させるのである。 |

猪運ぶ棒の撓りを誇らしく 三井 康有

| ここ七、八年秩父に猪鍋を食べに行くのが冬の楽しみであった。店の人の話によると雑木林の猪と杉林の猪とでは味が違うのだという。もちろん雑木林で育つ猪の方が旨いのだという。猪鍋は私の好物である。赤身と厚みのある脂身は美しく「牡丹」と呼ばれる。猪は煮ても肉は固くならないでいつまでも滋味を保っている。さてこの句、猪を仕留めた喜びが溢れている。「棒の撓り」に確かさがある。なお「猪」は秋の季語。「猪鍋」は冬の季語なので覚えておくといい。 |

出来秋へ赤子も拳突き上ぐる 榊 せい子

| 一年間の成果の出る秋は農家の一番大切な季節である。「出来秋」とはまさに実感を伴う表現である。赤ん坊も、意味が解ったかどうか……ともかく拳を突き上げたのである。そこには豊年の喜びと共に家族が又一人増えた幸せも籠められているのである。 |

水澄みて八咫鏡の淡海かな 住山 春人

| 少し難しい句である。「八咫鏡(やたのかがみ のルビ)」とは三種の神器の一つで、八咫には巨大という意味がある。この鏡は伊勢神宮の内宮に天照大神の御霊代として奉斎されている。この句は「秋の琵琶湖はまるで八咫鏡のように澄み切っていることだ」というのである。歴史に培われた淡海の固有名詞が効いている。敗戦により極端に日本神話は片隅に追いやられてしまったが、冷静に見直してもよいのではないかと思っている。 |

夜神楽の風呼び風を吹く笛よ 高橋 透水

| 神楽囃子が風を呼び又その風が笛を鳴らす。連綿と……。 |

痩せ細る秋刀魚なれども秋刀魚の味 河畑 達雄

水筒の水こぼすまじ終戦日 渡辺 花穂

| 飽食の時代はいつまで続くか。皆がこの気持を持ちたい。 |

皆違ふ灯りに帰る秋の暮 川島 紬

姫ほどは着せてもらへぬ菊人形 谷岡 健彦

子規住みし炭団坂うへ秋の雲 中村 湖童

国境は遮断機ひとつ小鳥来る 中野 智子

途切れたる追憶をまたつづれさせ 大沼まり子

親指の跡の飴色捨団扇 北野 蓮香

| 確かに団扇を持つと親指に一番力が入る。確かな把握。 |

常の丘神酒携へて重陽は 横地 三旦

| 羨ましい。仙人のような生活。「高きに登る」である。 |

逗留の宿のにごり湯吊し柿 西 照雄

| 濁り湯の宿の軒の吊し柿。残しておきたい日本の風景。 |

夕月や文机照らす源氏の間 清水佳壽美

落し水晴れ晴れとゆく信濃かな 島 織布

| 棚田の多い信濃だけに落し水の音も高々と明るく……。 |

|

銀河集作品抄

伊藤伊那男・選

竜田姫渓流に湧く大師の湯石たたき 東京 飯田眞理子

汲み置きの水換へ二百十日過ぐ 静岡 唐沢 静男

富士見えて空近くなる鰯雲 群馬 柴山つぐ子

秋の虹野山に色を盗られしか 東京 杉阪 大和

竜神へ一礼秩父の水落す 東京 武田 花果

風に問ふ秋の野守はいづくにと 東京 武田 禪次

逆光の中や子規忌の糸瓜棚 埼玉 多田 美記

豊年の腰入れて打つ宮太鼓 東京 谷岡 健彦

秋簾風をいなしてをりにけり 神奈川 谷口いづみ

落鮎を提げて信濃の塩の道 長野 萩原 空木

三分待ち三分で食ふ夜食かな 東京 堀切克洋

秋団扇厠に置かれたるままに 東京 三代川次郎

伊藤伊那男・選

墓石も年取りにけり秋彼岸 東京 小山 蓮子

鳥渡る空にもあるか塩の道 長野 坂下 昭

わが詩まだ拙きままに子規忌過ぐ 群馬 佐藤 栄子

出番待つ役者丸見え村芝居 東京 島 織布

だちびんを携へてきし月の客 東京 白濱 武子

鶏頭の嚙み合ふやうに揺れてをり 岐阜 鈴木 春水

秋すだれ下に行くほど色褪せて 東京 鈴木てる緒

新豆腐水にも旬のあるごとく 東京 田中 道

二度三度加減の末の落し水 東京 辻本 理恵

水澄むや水の重みのなき如く 東京 絹田 稜

隣人も独り住まひに秋刀魚かな 神奈川 河村 啓

ひぐらしや木地師木屑のなかに棲む 埼玉 大澤 静子

納豆の糸のにじ色秋の朝 東京 市川 蘆舟

月よりも少し大きな朱欒買ふ 東京 森 羽久衣

切株に南北のあり鳥渡る 東京 橋野 幸彦

亡き父の髪を切るかに松手入 千葉 中山 桐里

コスモスの騒めき始め着陸機 山形 生田 武

泣き疲れし顔捨てに来る大花野 宮城 小田島 渚

秋の夜の窓の大きな守衛室 東京 梶山かおり

甕覗き色に暮れゆく花野かな 東京 我部 敬子

いちにちを使ひ切つたる木槿かな 東京 武井まゆみ

原罪はかくも紅曼珠沙華 東京 坪井 研治

小綺麗な婆でありたし白桔梗 東京 飛鳥 蘭

秋夕焼種火のごとく消えゆけり 東京 有澤 志峯

青空の上に青空菊日和 神奈川 有賀 理

柚子味噌や厨の灯もれ来る 東京 飯田 子貢

雲を成すごとき白息象歩む 埼玉 池田 桐人

九十九折ひと折れごとの谷紅葉 埼玉 伊藤 庄平

みちのくのにほや防人立つごとく 東京 伊藤 政

畝立てて三つ指立てて大根蒔く 神奈川 伊東 岬

高西風や遅れて揺るる係留船 東京 今井 麦

色鳥の訪ふバルコンの朝餉かな 埼玉 今村 昌史

管黒く出湯の通ふ草紅葉 東京 上田 裕

収穫は吾子抱くやうに晩白柚 東京 宇志やまと

朝寒や床を転がる飲み薬 神奈川 大田 勝行

指させば半ばは消えて秋の虹 東京 大沼まり子

老い深む速力釣瓶落しかな 神奈川 大野 里詩

金秋を色濃く映す鏡池 埼玉 大野田井蛙

釘抜きで開く木の蓋林檎来る 東京 大溝 妙子

歴史的秋暑墓参を子に托す 東京 大山かげもと

世話好きな嫂であり今年米 東京 岡城ひとみ

絶海の孤島の如く葡萄盛る 愛知 荻野ゆ佑子

声荒き水夫の宴や雁渡し 宮城 小野寺一砂

行く秋や鎌倉駅に喪服下り 埼玉 小野寺清人

まなぶたに月の明るさのせて寝ぬ 和歌山 笠原 祐子

空を搔く姿勢をつづけ鵙の贄 愛媛 片山 一行

葉鶏頭少し不気味と言ふ人も 東京 桂 説子

墨の香に姿勢を正す夜長かな 静岡 金井 硯児

本当の自分が映る秋の水 東京 川島秋葉男

穭田に裾野入れたる筑波峰 千葉 川島 紬

通草の実鳥の嘴跡残りをり 愛知 北浦 正弘

居眠りを覚ますに足らぬ鹿威し 東京 北川 京子

割れ毬に一粒の栗残りけり 長野 北澤 一伯

爽やかな朝を重ねてこその生 東京 柊原 洋征

一葉の借財の径秋の雨 東京 朽木 直

稲の香の花折峠越えてより 東京 畔柳 海村

栗御飯栗の寄り合ひ炊きあがる 東京 小泉 良子

骨となりたるも秋刀魚は真つ直ぐに 神奈川 こしだまほ

昏き灯の身に入むパリの夜の路地 東京 小林 美樹

庭に向く薄き座布団獺祭忌 千葉 小森みゆき

カタカナの母の書愛し秋灯下 宮城 齊藤 克之

林檎もぐ空に最も近づきて 青森 榊 せい子

火の恋し机の下の膝二つ 長崎 坂口 晴子

秋澄むや小箱のすみの星の砂 群馬 佐藤かずえ

暮れぎはの雨となりたる茸飯 長野 三溝 恵子

関八州秋野は川を蛇行させ 東京 島谷 高水

家族皆嘴の顔葡萄食ぶ 兵庫 清水佳壽美

リフトより足触れさうに大花野 東京 清水 史恵

コスモスの真つ只中の迷路かな 東京 清水美保子

秋思いま書くか書かぬか遺言書 埼玉 志村 昌

秋の夜や夫には夫の良き居場所 千葉 白井 飛露

木曾谷の峰に架けたる天の川 神奈川 白井八十八

山奉仕済み待つばかり秋祭 東京 新谷 房子

高原の風の記憶の吾亦紅 大阪 末永理恵子

子の頭ほどの大きさ朱欒剝く 東京 鈴木 淳子

墓で会ひて訪ね来るか黒揚羽 群馬 鈴木踏青子

寝そびれしままに更なる夜長かな 東京 角 佐穂子

食み跡の薄るる石や下り鮎 東京 関根 正義

針穴の小さくなりぬ夜寒かな 千葉 園部あづき

遺跡めく柱状節理秋澄めり 埼玉 園部 恵夏

字余りのやうに途切れぬ柿の皮 神奈川 曽谷 晴子

土砂降りに飛火あきらめ曼珠沙華 長野 髙橋 初風

捨子花仰げど天に母はゐず 東京 高橋 透水

長き夜の書棚に指を這はせをり 東京 竹内 洋平

遺伝子の憂さもありけり盆用意 東京 竹花美代惠

平安の衣重ねて菊人形 神奈川 田嶋 壺中

秋の潮塩に栄えし町に来て 東京 多田 悦子

糸瓜忌の糸瓜の水は涙かな 東京 田中 敬子

両の手の吊革摑む秋思かな 東京 田家 正好

客引きと交はす軽口西鶴忌 東京 塚本 一夫

家系図を語りて父と子の夜長 東京 辻 隆夫

十五夜やガネーシャ送る太鼓隊 ムンバイ 辻本 芙紗

鶏頭は赤きこぶしを突き上ぐる 愛知 津田 卓

十三夜鏡の縁の銀の剝げ 埼玉 戸矢 一斗

縄文のビーナスの尻弾け秋 千葉 長井 哲

初さんま単身赴任けふで終ふ 東京 中込 精二

竜淵に潜むか淡海波立ちぬ 大阪 中島 凌雲

倒伏の稲をくぐれる落し水 東京 中野 智子

十月二十二日

サーカスのジンタ聴こゆる中也の忌 東京 中村 孝哲

寄り添ふといふ励ましも秋桜 茨城 中村 湖童

秋果供ふひとつひとつの名を言ひて 埼玉 中村 宗男

子だくさんの机は一つりんご箱 東京 中村 藍人

どの粒も真中を外れ芋の露 長野 中山 中

猿沢の月を崩せる龍頭船 大阪 西田 鏡子

利根川は帰燕の空へ続きをり 埼玉 萩原 陽里

秋深し仏の胸を走る罅 広島 長谷川明子

東海道丸子宿過ぎ草紅葉 東京 長谷川千何子

鹿鳴くや蹴鞠競ひし飛火野に 兵庫 播广 義春

平橋につづく反り橋月わたる 埼玉 半田けい子

うつすらと磨崖に仏秋の声 埼玉 深津 博

柚子釜から故郷の朝とりいだす 東京 福永 新祇

余生にも己が色あり葉鶏頭 東京 福原 紅

草丈の足に絡まる花野径 東京 星野 淑子

鮎くだる一気に夜の長良川 岐阜 堀江 美州

見たくなる後ろ姿や菊人形 埼玉 本庄 康代

白萩に雨重かりしたわみ合ふ 東京 松浦 宗克

障子貼る徐々に光のやはらかく 東京 松代 展枝

からくりの人形跳ぬる飛驒の秋 神奈川 三井 康有

竜田姫ことに此度は足早に 神奈川 宮本起代子

夜霧濃し多摩の山裾早も暮れ 東京 村田 郁子

林檎摘む裾野を長く津軽富士 東京 村田 重子

野分晴丸太二本で渡る沢 千葉 森崎 森平

瀬の水の音を絡めて破れ梁 埼玉 森濱 直之

化石出る山の雀は蛤に 長野 守屋 明

鈴虫の鳴くや縦糸張るがごと 東京 矢野 安美

目覚むれば一人の床や秋深し 愛知 山口 輝久

ひと雨の通りし後に大根蒔く 群馬 山﨑ちづ子

新豆腐大神の水零しつつ 東京 山下 美佐

宿坊の黒き太梁とろろ汁 東京 山田 茜

鶏頭の色まだ浅き子規忌かな 東京 山元 正規

咲きすぎて裳裾乱るる菊人形 東京 渡辺 花穂

秋茄子の勾玉のごと曲りをり 埼玉 渡辺 志水

銀河集・綺羅星今月の秀句

伊藤伊那男・選

秋団扇厠に置かれたるままに 三代川次郎

| 最後の置場が厠という秋団扇の宿命のようなものを淡々と捉えている。秋団扇の各々の行く末のようなものを思う。 |

墓石も年取りにけり秋彼岸 小山 蓮子

| 墓石というものも年を取るとは意外性のある発見だ。確かに墓石も歳月の影を宿す。香に燻されて黒ずみ、苔も生える。墓石を擬人化した味わいのある句であった。 |

鳥渡る空にもあるか塩の道 坂下 昭

| 信濃には北から通じる塩の道があった。鳥の渡る空にも塩の道があるのか、辿るように北から渡って来るという。抒情性のある想像力である。 |

わが詩まだ拙きままに子規忌過ぐ 佐藤 栄子

| 子規は三十五歳で逝去。私などはその倍以上を生きているわけで、俳句の末席をけがして忸怩たるものがある。作者もそんな思いで夭折の子規を偲んでいるのである。 |

出番待つ役者丸見え村芝居 島 織布

| 何度か大鹿歌舞伎に通ったが、村人の演じる舞台はこんな感じである。そこに親近感を持つのである。 |

だちびんを携へてきし月の客 白濱 武子

| 沖縄の行楽用の酒器「抱瓶」を配したところで句に奥行きが出た。忽然と沖縄の浜辺の波音が聞こえてくるようだ。 |

鶏頭の嚙み合ふやうに揺れてをり 鈴木 春水

| 一物仕立てで鶏頭という植物を、本物の鶏として詠み切っている面白さである。「噛み合ふ」に真実味がある。 |

秋すだれ下に行くほど色褪せて 鈴木てる緒

| 忠実に秋簾を観察している句である。対象物を凝視することで、人が見逃した物を発見する。これが写生句。 |

新豆腐水にも旬のあるごとく 田中 道

| 「水にも旬」が発見である。新豆腐と水を取り合わせることは多いが、水に旬があると見たことに瞠目した。 |

二度三度加減の末の落し水 辻本 理恵

| 落し水にこんな慎重な手順があることを初めて知った。物を見ている句だ。きちんと詠むことを教えてくれた句。 |

水澄むや水の重みのなき如く 絹田 稜

| 水が澄むということはその重量にも影響がある、と信じさせてしまうような句だ。これも感性の鋭さだ。 |

隣人も独り住まひに秋刀魚かな 河村 啓

| 路地で秋刀魚を焼く煙を燻し合っていた時代は遥か昔。今は近隣も皆一人住まい。魚焼器でひっそりと焼く。 |

ひぐらしや木地師木屑のなかに棲む 大澤 静子

| 「木屑のなかに棲む」とはうまい表現である。蜩の季語の斡旋も良く、木曾谷などの山里を想起させる。 |

納豆の糸のにじ色秋の朝 市川 蘆舟

| 空気の澄んだ秋の朝だからこそであろう。納豆の糸がいつもより美しく虹色を帯びている。新鮮な発見である。 |

月よりも少し大きな朱欒買ふ 森 羽久衣

| なかなか大胆な比較である。それも朱欒が月より大きいというのだから驚きだ。俳句の自在性を思う。 |

切株に南北のあり鳥渡る 橋野 幸彦

| 確かに樹の幹には南北があり、古寺などではそれに添って柱を建てたという。鳥も北から南へ渡るという取合せ。 |

亡き父の髪を切るかに松手入 中山 桐里

| 自分なりに松の手入れをしたのであろう。父の愛した松なので、父の髪の手入れをするように切る。泣かせる句。 |

コスモスの騒めき始め着陸機 生田 武

| 日に一便、二便位の地方の空港はこんな状況なのであろう。着陸機の起こす風にただコスモスが騒ぐのみ。 |

その他印象深かった句を次に

泣き疲れし顔捨てに来る大花野 小田島 渚

秋の夜の窓の大きな守衛室 梶山かおり

甕覗き色に暮れゆく花野かな 我部 敬子

いちにちを使ひ切つたる木槿かな 武井まゆみ

原罪はかくも紅曼珠沙華 坪井 研治

伊藤伊那男・選

秀逸

竹取の翁嘆かす月今宵 長野 上野 三歩

連山を瞳に映し蛇笏の忌 東京 田中 真美

散髪の鋏横断野分あと 東京 橋本 泰

赤とんぼ風の流れに棹さして 静岡 橋本 光子

けふひと日ことなく暮れて秋刀魚焼く 広島 小原三千代

見つめ合ふだけの語らひ露の宿 東京 髙城 愉楽

天高し華燭の典の帯きつし 東京 幕内美智子

露草の瑠璃あせてゆく真昼かな 埼玉 水野 加代

赤組に加勢の群や赤とんぼ 千葉 平山 凛語

秋冷を引き集めをり竹箒 千葉 針田 達行

風呂桶に西瓜の浮かぶ祖母の家 東京 松井はつ子

空を見て今宵秋鯖欲しくなる 神奈川 山田 丹晴

森豊か熊と栗の実分けし頃 神奈川 横地 三旦

分水嶺越ゆれば近江秋の風 埼玉 渡辺 番茶

ひたすらにお百度を踏む石たたき 東京 北野 蓮香

地球儀を巡る旅せり秋の夜 山形 我妻 一男

星雲集作品抄

伊藤伊那男・選

幾度も無月の庭に下り立てり 東京 尼崎 沙羅

目を庭に引き寄せらるる葉鶏頭 東京 井川 敏

稲架掛けの馬の踏張り三反歩 長野 池内とほる

亡き父の画集捲りし秋彼岸 東京 一政 輪太

南国の女の香り朱欒売り 東京 伊藤 真紀

カーテンを開くるも秋思まとはりて 広島 井上 幸三

岩手山賢治も秋に登りしか 愛媛 岩本 青山

函館湾大きく跨ぐ鰯雲 東京 上村健太郎

気安さの庭より訪ね月見かな 埼玉 梅沢 幸子

敗荷や車窓に映る老いし顔 長野 浦野 洋一

やや寒の下駄揃へおく三和土かな 静岡 大槻 望

聞香の答へはゆかし月見香 群馬 小野田静江

千代尼忌や釣瓶の朽ちし空の井戸 静岡 小野 無道

盛り塩に呼びとめらるる秋の暮 埼玉 加藤 且之

手の平に掬ふ陽射しや暮の秋 長野 唐沢 冬朱

仏前にこぼるる種や鶏頭花 愛知 河畑 達雄

曼珠沙華魂たぐる糸のごと 東京 北原美枝子

落花後と蕾似通ふ花芙蓉 東京 久保園和美

秋祭風に終ひの気配かな 東京 熊木 光代

豊年や首の垂れも深々と 東京 倉橋 茂

雁渡る浅間遠見の開拓地 群馬 黒岩伊知朗

雲梯をのぼる手の先赤とんぼ 群馬 黒岩 清子

鶏頭花熱き闘志を懐かしむ 愛知 黒岩 宏行

穭田や米の値段の伸び上がる 東京 髙坂小太郎

秋耕や農夫の背なの浮き沈み 神奈川 阪井 忠太

手踊りの指より暮るる秋祭 長野 桜井美津江

流鏑馬や立烏帽子揺り二の矢撃つ 東京 佐々木終吉

玉入れの我先に投ぐ秋日和 群馬 佐藤さゆり

虫の音は何か別れを告ぐるごと 東京 島谷 操

被災地に心を寄せて古米嚙む 東京 清水 旭峰

満月や寝る前に今一度見む 千葉 清水 礼子

刃の跡を判ぜぬ海鼠供されし 大阪 杉島 久江

野仏に団栗供へ明日は晴れ 東京 須﨑 武雄

鰯雲空の鯨に追はるるか 愛知 住山 春人

廃線の枕木の跡秋桜 埼玉 其田 鯉宏

坂の上待つていたかの金木犀 東京 田岡美也子

朝寒やコーヒーの湯は熱湯で 埼玉 武井 康弘

道行の幕に溜息近松忌 大阪 田中 葵

あの岳を越さばみちのく銀芒 栃木 たなかまさこ

我が影を色濃く落す望の月 埼玉 内藤 明

ななかまどうす墨色に遠赤城 群馬 中島みつる

観音や笑み口の端に野分来る 神奈川 長濱 泰子

草の名を七つ数へて今朝の秋 京都 仁井田麻利子

端然と帰燕の空や大鳥居 東京 西 照雄

新米の手繰り寄せたる匂かな 宮城 西岡 博子

故郷を離れ身に入む夜風かな 東京 西田有希子

八方に二百十日のざんざ降り 神奈川 西本 萌

種五粒基本につまむ大根蒔き 神奈川 花上 佐都

越南の甘き珈琲秋澄めり 神奈川 日山 典子

秋惜しむ指でなぞれる風信帖 千葉 平野 梗華

ちちろ虫温き枕を裏返す 長野 藤井 法子

千曲川色なき風も流れをり 福岡 藤田 雅規

赤き茎あらはに倒る蕎麦の花 愛知 箕浦甫佐子

衣被節榑立ちし指なりし 東京 宮下 研児

燕帰る別れのことばいへぬまま 宮城 村上セイ子

残り蚊や欄間の松に身を委ね 東京 家治 祥夫

暮の秋菩提寺に問ふ墓じまひ 静岡 山室 樹一

窓を突く赤城颪や温め酒 群馬 横沢 宇内

アトリエの窓開け放ち秋を聴く 神奈川 横山 渓泉

遠山や色なき風に色を成す 千葉 吉田 正克

黄落の綺麗を尽せる大銀杏 東京 若林 若干

古代米守る案山子の一張羅 東京 渡辺 広佐

星雲集 今月の秀句

伊藤伊那男

竹取の翁嘆かす月今宵 上野 三歩

| 十五夜にはかぐや姫が月へ戻ってしまう、と翁が嘆いているのである。平安時代初期に宇宙を題材にしたこの物語ができたことは驚きである。夜空に対する古代人の関心は今の私達よりも深かったのかもしれない。こういうことを題材とした俳句が出たことを嬉しく思う。雨月であったならかぐや姫の帰還は一年延びたのだろうか‥‥などという思いも浮かんで空想を呼ぶ句であった。 |

連山を瞳に映し蛇笏の忌 田中 真美

| 〈芋の露連山影を正しうす 飯田蛇笏〉を踏まえた句である。蛇笏の住んだ山廬からは遠く信濃の山々までが遠望できる。その風景を作者は瞳に焼き付けているのである。蛇笏忌は十月三日。「芋の露」の句はまさに代表的なタテ句、蛇笏のすずやかな人物像までが浮彫となる。 |

散髪の鋏横断野分あと 橋本 泰

| 野分が諸々の物を倒し去って行ったあと、散髪の鋏が自分の頭を「横断」していくという。何とも奇妙な組合せなのだが、対比してみるとおかしさが込み上げる。両方共横断しているのであり無茶な取合せともいえないのだ。さっぱりと髪を整えて再出発という趣きなのであろう。 |

赤とんぼ風の流れに棹さして 橋本 光子

| 赤とんぼは空中に静止することができるようだ。そのことを「風の流れに棹さして」と珍しい表現を用いた。止まっているように見えて、どっと流れていく蜻蛉の動きを見事に捉えているのである。 |

けふひと日ことなく暮れて秋刀魚焼く 小原三千代

| 年を取るとこんな一日が貴重なのである。庶民的な魚ではなくなりつつあるが、一日の最後に秋刀魚を焼く、などというのも風流である。句の成りはだらだらと下五に下りていくが、この気怠さも一つの手法である。 |

見つめ合ふだけの語らひ露の宿 髙城 愉楽

| 「露」という季語には気象現象から来る露と、そこから文芸上に派生した、はかなさを露とみた、二つの詠み方がある。この句はどちらかといえば、はかなさの方が強いのかもしれない。語らなくても仕種や目の動きで解り合う夫婦であろうか。「露の宿」で決った! |

天高し華燭の典の帯きつし 幕内美智子

| 秋晴の一日、結婚披露宴が開かれて和服で参加したのである。祝福をしながらも久々に締めた帯がどうにもきつくて苦しい。その二つの相反することを「天高し(・)」「帯きつし(・)」と「し」で合わせたところに面白さが滲むのである。 |

露草の瑠璃あせてゆく真昼かな 水野 加代

| 露草は気品のある瑠璃色。夜中に咲くというが、明け方の光の中で露を含んでいる姿は清楚である。だが日も高くなると褪せていくように見えるのであろう。 |

赤組に加勢の群や赤とんぼ 平山 凛語

| 私の子供の頃は時期になると驚くほど沢山の赤蜻蛉が飛び回っていたものである。少し大袈裟かもしれないが、口を開いたら入ってくるのではないか、と思うほどであった。この句は運動会の一景。会場にも赤組の加勢に現れたという。牧歌的、童話的な楽しさのある癒しの句である。 |

秋冷を引き集めをり竹箒 針田 達行

| 同時出句に〈石庭の砂紋より湧く秋の風〉があり、掲出句も寺の石庭を均す竹箒なのであろう。秋冷を「引き集めをり」の表現がいい。二句共調べもよく、句から清浄感が滲み出ているようだ。 |

秋蚕飼ふ天女の衣紡ぎたく 松井はつ子

| 明治以降の日本は養蚕立国であった。私の郷里の伊那谷も桑の木が一面に植えられており、祖父の家は一日中桑の葉を食べる蚕の咀嚼音が潮騒のように音を立てていた。この句「天女の衣紡ぎたく」と浮世離れした発想が面白い。秋蚕という季節離れした季語を配したのもいい。 |

空を見て今宵秋鯖欲しくなる 山田 丹晴

| 当然ながら「鯖雲」を見た上での秋鯖なのであろう。身辺詠とはそうした淡々とした発想が良いのである。 |

森豊か熊と栗の実分けし頃 横地 三旦

| これまではぎりぎりの所で住み分けができていたのだが、決壊し始めたようだ。自然破壊を傷む句である。 |

その他印象深かった句を次に

分水嶺越ゆれば近江秋の風 渡辺 番茶

ひたすらにお百度を踏む石たたき 北野 蓮香

地球儀を巡る旅せり秋の夜 我妻 一男

更新で5秒後、再度スライドします。全14枚。

リンクします。

aishi etc

挿絵が絵葉書になりました。

Aシリーズ 8枚組・Bシリーズ8枚組

8枚一組 1,000円

ごあいさつにご利用下さい。

|

![]()

![]() 1月号 2025年

1月号 2025年

10月10日(木)

10月10日(木) 10月14日(月)

10月14日(月) 14時から1時間半、調布「アカデミー愛とぴあ」の公開講座。「おいしい俳句・季語と料理」。今回は「鮓」「鰻」の歴史と文学について。帰路、仙川でちりめんじゃこ(釜揚げ)、鯛の兜を買う。兜煮に。夕食は鮎の山椒煮。らっきょ漬、稲荷鮓、甘唐辛子焼、柿。

14時から1時間半、調布「アカデミー愛とぴあ」の公開講座。「おいしい俳句・季語と料理」。今回は「鮓」「鰻」の歴史と文学について。帰路、仙川でちりめんじゃこ(釜揚げ)、鯛の兜を買う。兜煮に。夕食は鮎の山椒煮。らっきょ漬、稲荷鮓、甘唐辛子焼、柿。 10月24日(木)

10月24日(木) 10月29日(火)

10月29日(火) 10月30日(水)

10月30日(水)