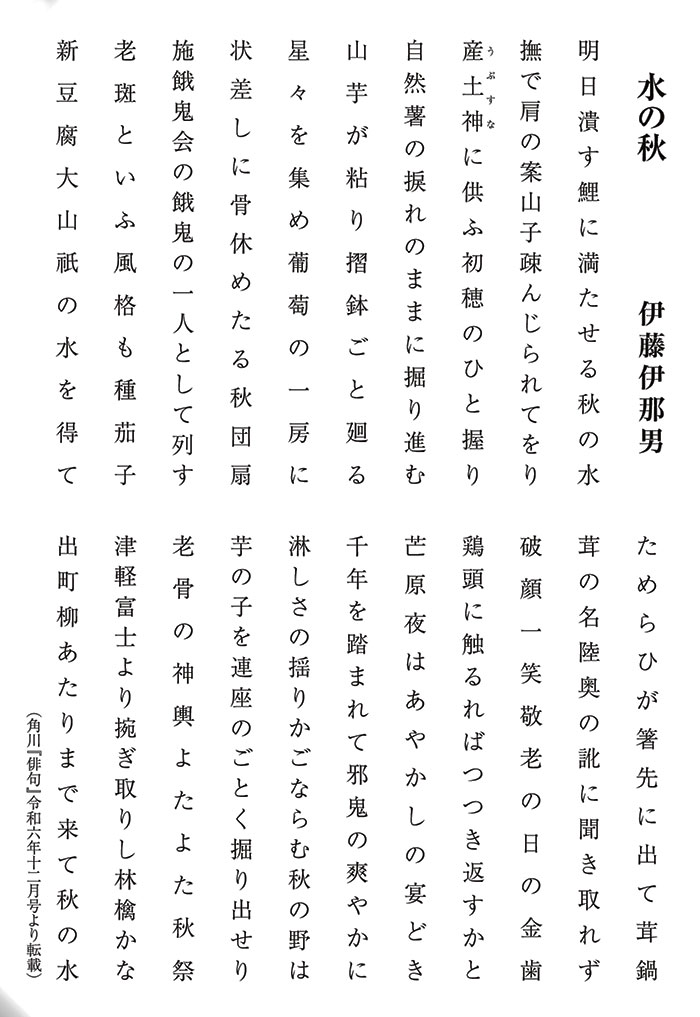

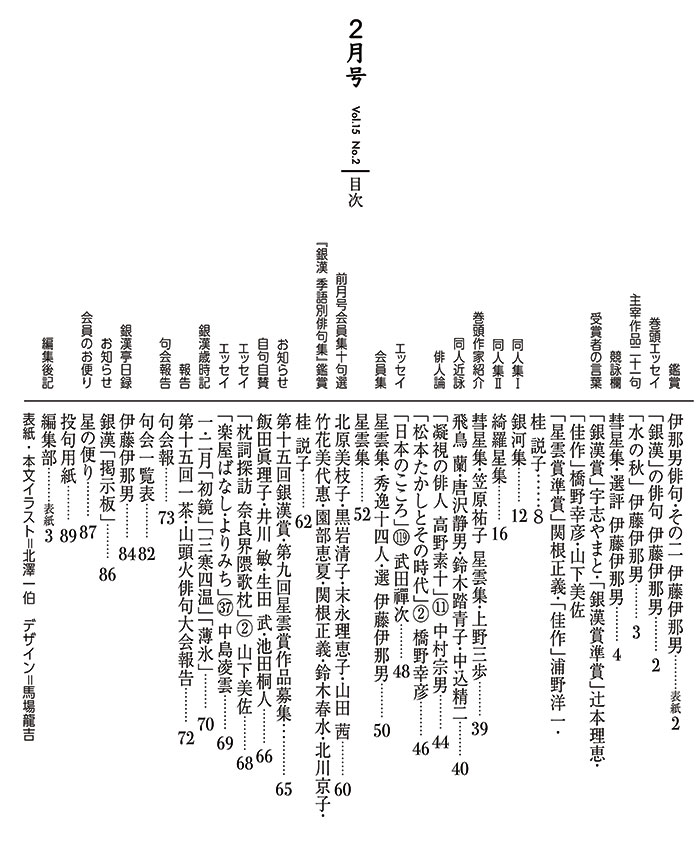

銀漢の俳句

伊藤伊那男

◎京の魔界

入院前の元気なうちにと、有馬温泉二泊と京都一泊の旅を敢行した。数えてみると今年京都を訪ねるのは六度目となる。今京都でベストセラーになっている三笠宮彬子女王の『京都 ものがたりの道』に菅大臣神社の記載があったことを思い出し、訪ねてみた。烏丸通り高辻西入ルにある。菅原道真公の屋敷の跡で、太宰府への左遷の折に〈東風吹かば匂おこせよ梅の花主なしとて春なわすれそ〉の歌もこの地で詠まれているという。千年以上前の故事にまつわる家の跡が興亡の激しかった町の中に残っているのは何とも奥床しいものである。道真公を祀る神社が京都の中にいくつもあることからみて、憤死の後その怨霊がいかに人々に恐れられたかが解る。丸太町通りと柳馬場通りの角に京都地方裁判所があるが、その前面の車の行き交う丸太町通りとバス停のある舗道、裁判所の入口辺りの敷地という、今は誰も住んでいない一角が、住宅地図上では「桑原町」と記載されている。ここは道真公縁者の土地で、ここだけには道真の怒りの雷は落ちなかったという。それで人々は雷が鳴ると「くわばら くわばら」と叫んだ。つまり雷を避忌するために「ここは桑原町だよ」と訴えたのだという。バス停に立ってそんなことを偲ぶのも楽しいものだ。

さて平安京最大の怨霊といえば早良親王である。親王は桓武天皇の同腹の弟で、皇太子になったものの、そのあと桓武天皇に子が生まれたため邪魔な存在となった。平安京の前、長岡京造営時のことである。遷都となると旧都の既得権益者の反対がある。度々長岡京に付け火があったが、ついに造営長官の藤原種継暗殺事件に発展した。桓武天皇はその首謀者は早良親王であるとして流罪を言い渡したのである。親王は冤罪を主張して絶食して死んだ。その直後から桓武天皇の妃や側室などが次々と死んでいくのだが、それは早良親王の祟りだと、天皇を脅えさせた。桓武は死んだ親王に祟道天皇という天皇の称号を追贈し、高野川のほとりに祟道神社を建てて祀り、鎮魂に努めたのであった。市中にある上・下御霊神社も親王の魂を鎮めるためのもので、いかに当時の人々を恐れさせたかが解る。日本は聖徳太子、山背大兄王の怨霊鎮め以来、怨みを残した霊魂に対し、生前の威徳を思い切り称えて神として祀り、最後は自分達の守り神になってもらうという技を編み出したのである。平安京二番目の怨霊は保元の乱で讃岐国に配流された崇徳天皇。死後七百年を経て明治天皇が白峰神宮として京都に祀り直したのであるから怨霊の力は強力である。

京の路地ひとつ魔界へ夕薄暑 伊那男

|

彗星集作品抄

伊藤伊那男・選

夢の中まで宿坊の隙間風 坂口 晴子

潮鳴りを運んで来たる鱈の貌 武田 禪次

ひととせの恙も交はし年の市 朽木 直

駄菓子屋のくじは当たらず一葉忌 坂下 昭

村歌舞伎首振るだけの姫の役 小山 蓮子

浅草の仏壇屋見て薬喰 荻野ゆ佑子

箒目の咲かす一夜の霜柱 坪井 研治

稲妻の隠れ住む身をあぶり出す 市川 蘆舟

青毬を割れば零るる栗の艶 西本 萌

玉鋼水攻め火攻め鞴祭 西田 鏡子

木遣唄に送られ諏訪の神の留守 坂下 昭

寒風の煽るがごとく糶の声 中村 湖童

こんにやくのふるへ止まらぬ十二月 森 羽久衣

なまはげの去りし後には藁匂ふ 伊藤 政

声太き女役ゐて村芝居 田嶋 壺中

校長の検見のごと来る学校田 三代川次郎

いつからが晩節なりや帰り花 宮本起代子

好きな歌詠み人知らず草の花 本庄 康代

山眠る煙突高き蒸留所 小林 美樹

隙間風吾が胸板にある縫ひ目 大野 里詩

|

伊藤伊那男・選

夢の中まで宿坊の隙間風 坂口 晴子

| 私事だが、いくつかの宿坊、講宿に泊まっている。戸隠、羽黒山、高野山、近江長命寺、群馬の禅寺、木曾の寺、埼玉の竹寺など。往時と違って今は改装などもして随分快適になっているようだ。私の若い頃には隙間風が入ってくるのが普通で、覚悟の上で泊まったものだ。当時は蒲団も固く、行火を入れてくれるところもあった。同じような体験をした人の句なのであろう。「夢の中まで」に凄味がある。同時に懐かしさも伴うのである。 |

潮鳴りを運んで来たる鱈の貌 武田 禪次

| 「鱈」の字は国字で、まさにその身が雪のように白いこと、雪の降る頃が旨いということで、的を得た字である。身の白さと違って実に貪欲な魚なので「たらふく(鱈腹)食う」の言葉がある。この句は日本海辺りの句であろう。暗い海から身を揺すぶるような潮鳴りと共に鱈が揚がってくる。「貌」に焦点を絞り込んだところがよく、ユーモアも含む。 |

ひととせの恙も交はし年の市 朽木 直

| 年の市は新年用の品物を売る市で、信州の田舎でも賑わっていた記憶がある。今は年末のアメ横などにその雰囲気を少し感じるばかりである。この句の場合、毎年その時だけ店を張る店主と顔を合わせたのであろう。年に一度会うだけながらお互いに顔を見知っていて短い挨拶を交わす。結構こんなことが生きがいになったりするものである。もちろん朝顔市でも酉の市でも同じようなことがあるが、やはり年末の「年の市」が一番味わいは深まるようである。 |

駄菓子屋のくじは当たらず一葉忌 坂下 昭

| 一葉は細腕の身ながら一家を支えなければならず、執筆の傍ら駄菓子なども鬻いでいたようだ。子供相手の所詮薄利の商売である。この句の味わいは「くじは当たらず」であろう。この「くじ」には一葉の人生も投影しているように思われる。あまり良いことの無いまま二十四歳で生涯を終えたのであるから。 |

村歌舞伎首振るだけの姫の役 小山 蓮子

| いかにも村歌舞伎の雰囲気である。もしかしたら人手不足で、とにかく台詞無しで首を動かすだけでいいからと口説かれて出た姫役であるのかもしれない。そんなところが村芝居の面白さでもある。 |

浅草の仏壇屋見て薬喰 荻野ゆ佑子

| 上野側から浅草に入った辺りに仏壇屋が並んでいる。私も妻の仏壇を買いに行ったものだ。この句はそのあと薬喰をしたというのだ。精進料理ではなくて生臭物を持ってきたのが俳句的である。そういうことを許容するのが浅草という町の包容力であり、地名が効果的に使われた。 |

箒目の咲かす一夜の霜柱 坪井 研治

稲妻の隠れ住む身をあぶり出す 市川 蘆舟

| 隠棲の身にはからずも光が当たってしまったおかしさ。 |

青毬を割れば零るる栗の艶 西本 萌

| 割ったばかりの栗は確かに美しい。「零るる」がいい。 |

玉鋼水攻め火攻め鞴祭 西田 鏡子

| 出雲のたたら場の嘱目か。「水攻め火攻め」に臨場感。 |

木遣唄に送られ諏訪の神の留守 坂下 昭

寒風の煽るがごとく糶の声 中村 湖童

こんにやくのふるへ止まらぬ十二月 森 羽久衣

なまはげの去りし後には藁匂ふ 伊藤 政

| 藁の残り香で状況を知る。「去りし後なる(傍点)」とするか。 |

校長の検見のごと来る学校田 三代川次郎

| 校長の検見役がいい。比喩にせず「検見として来る」。 |

いつからが晩節なりや帰り花 宮本起代子

| 太宰治は四十歳前に『晩年』を書いて死んだ。さて……。 |

好きな歌詠み人知らず草の花 本庄 康代

| 個別の花でなく「草の花」の把握が詠み人知らずと合う。 |

山眠る煙突高き蒸留所 小林 美樹

隙間風吾が胸板にある縫ひ目 大野 里詩

|

銀河集作品抄

伊藤伊那男・選

山霧の神の峰より晴れにけり 東京 飯田眞理子

昆布締めの飴色に透く十三夜 静岡 唐沢 静男

冬鵙の高鳴く日和盤水恋ふ 群馬 柴山つぐ子

足跡の水錆初むる刈田かな 東京 杉阪 大和

霜焼の開く魚や能登朝市 東京 武田 花果

水戸振りや五人掛りの松手入 東京 武田 禪次

海恋ひの山の雀は蛤に 埼玉 多田 美記

柿干すや盆地の底の日を集め 東京 谷岡 健彦

長崎は坂の木陰の朱欒売り 神奈川 谷口いづみ

鰹木の日ははや山へ在祭 長野 萩原 空木

天平の記憶に澄めり冬泉 東京 堀切 克洋

身に入むや落ちきつてゐる砂時計 東京 三代川次郎

伊藤伊那男・選

マフラーも垂るる一礼深々と 東京 飛鳥 蘭

廃屋の家族の記憶木守柿 東京 有澤 志峯

神棚のだるま刮目神の留守 神奈川 有賀 理

六甲を越えて来るか鵯の声 東京 飯田 子貢

疲れ目と思ふ辺りに綿虫が 山形 生田 武

冬麗の視野ことごとく甲斐信濃 埼玉 池田 桐人

猪垣の破れつくろふ古畳 東京 市川 蘆舟

故郷発つ牡丹を焚きし香を胸に 埼玉 伊藤 庄平

湯たんぽのやがて定まる置き処 東京 伊藤 政

稲雀小谷戸の空に湧き上がる 神奈川 伊東 岬

菊人形姫の衣は念入りに 東京 今井 麦

鰤船の初水揚げはかもめ連れ 埼玉 今村 昌史

社より高き棚組み酉の市 東京 上田 裕

海鼠酢をつまむあたりが夜のはじめ 東京 宇志やまと

露けしや京のなごりの佐渡ことば 埼玉 大澤 静子

火祭の火壺突き上げ鞍馬衆 神奈川 大田 勝行

雨露の入る隙もなし新松子 東京 大沼まり子

泣くまいと凭るる柱四温かな 神奈川 大野 里詩

空つ風五つ数へて隠れん坊 埼玉 大野田井蛙

冬隣使はぬ部屋につと入れば 東京 大溝 妙子

隙間風夕餉の話題途切れしむ 東京 大山かげもと

草よりも枯れて存ふ枯蟷螂 東京 岡城ひとみ

純喫茶の純は純情冬めけり 愛知 荻野ゆ佑子

すこし直す鏡のなかの愛の羽根 宮城 小田島 渚

新米の半殺してふ出羽の国 宮城 小野寺一砂

富士のみに白を点して神の旅 埼玉 小野寺清人

冬波にたちまち落暉畳まるる 和歌山 笠原 祐子

夜仕事の暗き廊下に出でにけり 東京 梶山かおり

めんどりの卵の転げ秋気澄む 愛媛 片山 一行

冬林檎ふたつばかりを見舞とす 東京 桂 説子

かりがねの棹の先端富岳突く 静岡 金井 硯児

行く秋のひと日波郷の砂町に 東京 我部 敬子

鵯は判官贔屓かも知れぬ 東京 川島秋葉男

穴惑ひ語るなかれと湯殿神 千葉 川島 紬

神木に雨宿りする時雨かな 神奈川 河村 啓

蟻吸の鳴かずば知れぬ露葎 愛知 北浦 正弘

指揮棒の止まる刹那や冬来る 東京 北川 京子

脈々と冬耕をひき継ぎにけり 長野 北澤 一伯

道塞ぐ十一月の立ち話 東京 絹田 稜

二上山に皇女の掛けたる時雨雲 東京 柊原 洋征

ざざ虫捕る虫踏許可証腕に巻き 東京 朽木 直

濃淡はあれどむらさき式部の実 東京 畔柳 海村

天井の四隅の暗しそぞろ寒 東京 小泉 良子

水澄むや菊坂に井戸音立てて 神奈川 こしだまほ

一雨の過ぎし御嶽の走り蕎麦 東京 小林 美樹

七五三神話の神の待つ社 千葉 小森みゆき

粒ごとに山の日のあり式部の実 東京 小山 蓮子

出稼ぎや重き昭和を生きぬきて 宮城 齊藤 克之

陽の欠片さがして歩く今朝の冬 青森 榊 せい子

しあはせに容があれば日向ぼこ 長崎 坂口 晴子

五も三も七のおさがり七五三祝 長野 坂下 昭

竹垣の結ひ目たしかや菊日和 群馬 佐藤 栄子

枯蔓を引けば真青な空ばかり 群馬 佐藤かずえ

海鼠壁生家に今も木守柿 長野 三溝 恵子

綿虫の綿のふくらむ日和かな 東京 島 織布

べつたら市薬種問屋を塞ぎゐる 東京 島谷 高水

狐火や鎮守の森の奥知らず 兵庫 清水佳壽美

浮寝鳥数へて夫と違ふ数 東京 清水 史恵

蔦紅葉重き扉の喫茶店 東京 清水美保子

この色は絵具にもなき柿紅葉 埼玉 志村 昌

軟膏に小さきナース今朝の冬 千葉 白井 飛露

重ね着の背にもどかしき鯨尺 神奈川 白井八十八

折鶴に息を吹きかけ秋天へ 東京 白濱 武子

家苞は塩羊羹や諏訪の秋 東京 新谷 房子

分からねど開く医学書秋の夜 大阪 末永理恵子

うろこ雲洗濯板のありし頃 岐阜 鈴木 春水

寝ない子に鬼が来るぞと虎落笛 東京 鈴木 淳子

石たたき瀬音を離れ又戻る 東京 鈴木てる緒

大学卒業60回同期会

生身魂はまだ先の事酌み交はす 群馬 鈴木踏青子

美術展出できて苦きコーヒーを 東京 角 佐穂子

秋の田の一枚づつに違ふ色 東京 関根 正義

角の無き消しゴム走る夜学かな 千葉 園部あづき

朝よりも夕べが似合ふ吾亦紅 埼玉 園部 恵夏

日のかけらつついてをりぬ鴨の群 神奈川 曽谷 晴子

吊橋をわたる色なき風の中 長野 髙橋 初風

競ひあふ落葉の紅と鯉の紅 東京 高橋 透水

かはらけのまた投げ込まれ紅葉谿 東京 武井まゆみ

温め酒神持たぬ身の安息日 東京 竹内 洋平

人の世の波打際や玉子酒 東京 竹花美代惠

ありがたき菊の蕾や菊供養 神奈川 田嶋 壺中

電球の灯り近づけ茸売 東京 多田 悦子

七色を数へぬままに秋の虹 東京 田中 敬子

擦り合はす生命線や冬に入る 東京 田中 道

一の酉手締めの息の今一つ 東京 田家 正好

鰯雲大河は二国分かちけり 東京 塚本 一夫

掌に柚子の実といふ無骨者 東京 辻 隆夫

冬薔薇照明赤きキャバレーに ムンバイ 辻本 芙紗

雪平の槌目顕に葛湯かな 東京 辻本 理恵

又三郎の童話の道に胡桃落つ 愛知 津田 卓

神鶏の鬨高らかや神の旅 東京 坪井 研治

椋鳥の一人十五の一茶はも 埼玉 戸矢 一斗

生きるとは寝るといふこと竈猫 千葉 長井 哲

それぞれに帰る家ある良夜かな 東京 中込 精二

杖よりも日差しに縋る秋遍路 大阪 中島 凌雲

もう少し生きるつもりの冬支度 東京 中野 智子

冬百日こころの火種絶やすまじ 東京 中村 孝哲

面倒な話は置いて落花生 茨城 中村 湖童

影と身を風に分かたれ秋の蝶 埼玉 中村 宗男

渡り鳥風吹き変はる切通し 東京 中村 藍人

窓際の地球儀にある小春かな 長野 中山 中

大石は吉良の教へ子村歌舞伎 千葉 中山 桐里

焼き入れに水の驚く鞴祭 大阪 西田 鏡子

門司港の煉瓦溶け出す冬夕焼 埼玉 萩原 陽里

あんぱんの大きなうつろ秋うらら 東京 橋野 幸彦

鶲来るわが誕生日知るごとく 広島 長谷川明子

日を惜しみ時ををしみて冬耕す 東京 長谷川千何子

冬立つや白湯に替へ置く枕元 兵庫 播广 義春

紅葉山神の絵筆のなせるまま 埼玉 半田けい子

深秋の夕刊に読む追悼記 埼玉 深津 博

空也忌や願ひ申すも賑やかに 東京 福永 新祇

大和路の歌たどりつつ秋惜しむ 東京 福原 紅

狐火や肝試しせし日は遥か 東京 星野 淑子

蹲踞の水に奥行秋の雲 岐阜 堀江 美州

実柘榴や神話はなべて恐ろしき 埼玉 本庄 康代

立ち話そこそこにして秋の暮 東京 松浦 宗克

暮の秋箒はいつも小屋の横 東京 松代 展枝

源平の戦ふたたび菊人形 神奈川 三井 康有

神無月どこか欠けたる皿小鉢 神奈川 宮本起代子

山の端の濃き日溜りや秋薊 東京 村田 郁子

木の椅子の少し軋みて零余子飯 東京 村田 重子

絡繰の顎のはづるる秋祭 東京 森 羽久衣

背伸びして採る朝顔の種に雨 千葉 森崎 森平

星々の神話紐解く夜長かな 埼玉 森濱 直之

干し物に小春を包み取り込みぬ 長野 守屋 明

散るもまた水占ひに貴船菊 東京 矢野 安美

残照や点から群へ鴨百羽 愛知 山口 輝久

指先に渋きを残し柿吊す 群馬 山﨑ちづ子

大門の今は色なき風の中 東京 山下 美佐

冬蝶の翅を休めて百度石 東京 山田 茜

生くるとは遺さるること新酒酌む 東京 山元 正規

手の握り加減も会話草の花 東京 渡辺 花穂

野辺山や駅からまぢか天の川 埼玉 渡辺 志水

銀河集・綺羅星今月の秀句

伊藤伊那男・選

今回はお休みします。

伊藤伊那男・選

秀逸

切り口の角度整へ添水とす 愛知 住山 春人

来し方を遡りつつ柿剝けり 長野 上野 三歩

蒼茫の天に一点鷹渡る 広島 小原三千代

新松子浜辺の唄の続く磯 東京 尼崎 沙羅

彫金のドリル垂れゐる夜業かな 東京 熊木 光代

籾殻焼く匍匐のけむり冬はじめ 栃木 たなかまさこ

釣人に刻一刻と秋日さす 神奈川 西本 萌

公園は老の居場所や小鳥来る 静岡 橋本 光子

掌中に宝珠の如き櫟の実 東京 橋本 泰

しがらみに生きてこの世や葛の花 千葉 針田 達行

県道は鎌倉みちと鶏頭花 埼玉 水野 加代

ひとり旅帰路は鈍行秋日和 愛知 箕浦甫佐子

満ち足りし日々は短文古日記 東京 久保園和美

少し跳ぶ冬の蝗や日の名残 東京 北野 蓮香

星雲集作品抄

伊藤伊那男・選

高稲架の隙間に覗く富士の山 東京 井川 敏

通夜舟の櫂の軋みや翁の忌 長野 池内とほる

虎落笛賽の河原の石積めば 東京 一政 輪太

女子といふ言葉も古し一葉忌 東京 伊藤 真紀

はたとせを一人の夕餉すがれ虫 広島 井上 幸三

柚子の香や母のふるさと訪ひし日の 埼玉 梅沢 幸子

枯蓮や鏡の中の吾の顔 長野 浦野 洋一

そばにゐるだけで良い妻冬林檎 静岡 大槻 望

指で追ふ古典講読野分立つ 群馬 野田 静江

老の身のちまたに生きて根深汁 静岡 小野 無道

村人となりし織姫七五三 埼玉 加藤 且之

剝げ落ちし土蔵の壁に柿の影 長野 唐沢 冬朱

花で知る金木犀の在り処 愛知 河畑 達雄

荒巻の塩の強さよ北の宿 東京 北原美枝子

夕空に楔打ち込む雁の列 東京 倉橋 茂

冬晴や窓一杯の大浅間 群馬 黒岩伊知朗

野沢菜のふつくら太き初冬なり 群馬 黒岩 清子

落陽に呑まれるやうに熟れ柿は 愛知 黒岩 宏行

膳下げるロボットに名が冬ぬくし 東京 髙坂小太郎

抜かれても気にせぬ歳や冬の夜 神奈川 阪井 忠太

早々に終へる戸締り暮早し 長野 桜井美津江

無患子を振れば微かに響き合ふ 東京 佐々木終吉

待ち続け初冠雪の浅間山 群馬 佐藤さゆり

一年の重ささらりと古日記 東京 島谷 操

冬めくや釣り上げし鯉鯉濃に 東京 清水 旭峰

朝顔の最後の蔓の小さき花 千葉 清水 礼子

農済みていよいよ眠る榛名山 群馬 白石 欽二

小流れの磊石に跳ね石たたき 東京 須﨑 武雄

掃除して余る螺子あり冬仕度 埼玉 其田 鯉宏

草紅葉日の陰りゆく父母の墓 東京 田岡美也子

老木に筵ふた巻き冬構 東京 髙城 愉楽

浅間山噴煙残し冬茜 埼玉 武井 康弘

林檎籠山の形に盛つてみる 東京 田中 真美

気がつけば父の享年木の葉髪 埼玉 内藤 明

暮坂への道いく曲り渓もみぢ 群馬 中島みつる

親子鹿こちら窺ふ夕時雨 神奈川 長濱 泰子

逝く秋や友の名を消す電話帳 京都 仁井田麻利子

皆老いて御斎に和む親鸞忌 東京 西 照雄

噛む音も味覚のひとつ茸汁 宮城 西岡 博子

木守柿痣の日に日に多くなり 東京 西田有希子

蟋蟀の鳴く音微か米を研ぐ 神奈川 花上 佐都

たわわなるまま柿朽ちぬ城下町 長野 馬場みち子

サーカスの露西亜民謡冬ぬくし 神奈川 日山 典子

彫深きチャドルの眼秋深し 千葉 平野 梗華

鰭酒が出涸らしとなりお開きに 千葉 平山 凛語

冬仕度素人なりに剪定も 長野 藤井 法子

山里に幟目に付く七五三 福岡 藤田 雅規

神鏡に紅葉映せり宮の森 東京 幕内美智子

栗剝くや選挙結果を下に敷き 東京 松井はつ子

返り花八卦見の気の中にをり 東京 宮下 研児

おでん酒昭和の歌によく似合ふ 宮城 村上セイ子

凩に逆らふ松のとがり声 東京 家治 祥夫

蚯蚓鳴く子規の耳には聞こえしか 神奈川 山田 丹晴

賽銭も願ひもわづか留守詣 静岡 山室 樹一

木枯しの一山ゆする響かな 群馬 横沢 宇内

枯葉降りしきる巡りを急ぐかに 神奈川 横地 三旦

木枯一号漣大き相模川 神奈川 横山 渓泉

腰に来る沢庵漬の重石かな 千葉 吉田 正克

木の実降る峠ここより塩の道 山形 我妻 一男

鳳仙花弾けてゐたる先斗町 東京 若林 若干

烏瓜つるもろともに絵手紙に 東京 渡辺 広佐

星雲集 今月の秀句

伊藤伊那男

今回はお休みします。

更新で5秒後、再度スライドします。全14枚。

リンクします。

aishi etc

挿絵が絵葉書になりました。

Aシリーズ 8枚組・Bシリーズ8枚組

8枚一組 1,000円

ごあいさつにご利用下さい。

|

![]()

![]() 2月号 2025年

2月号 2025年