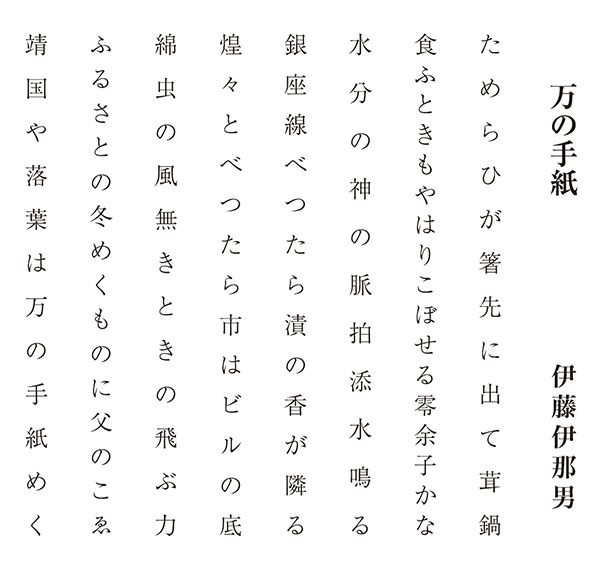

伊藤伊那男

伊藤伊那男・選

来世より帰りしごとく日向ぼこ 大沼まり子

伊藤伊那男・選 巻きもどす寺の縁起絵大根焚 東京 飯田眞理子

伊藤伊那男・選

てつちりや浪花ことばが酔ふほどに 東京 飛鳥 蘭雑司ヶ谷

伊藤伊那男・選

伊藤伊那男・選 秀逸

浮き気味の尻は残して鴨潜る 東京 橋本 泰

星雲集作品抄

伊藤伊那男・選

片時雨眉山ぼかす薬指 東京 尼崎 沙羅

伊藤伊那男

伊那男俳句 その3 草石蚕の紅一点として残る

更新で5秒後、再度スライドします。全14枚。

aishi etc 挿絵が絵葉書になりました。

![]()

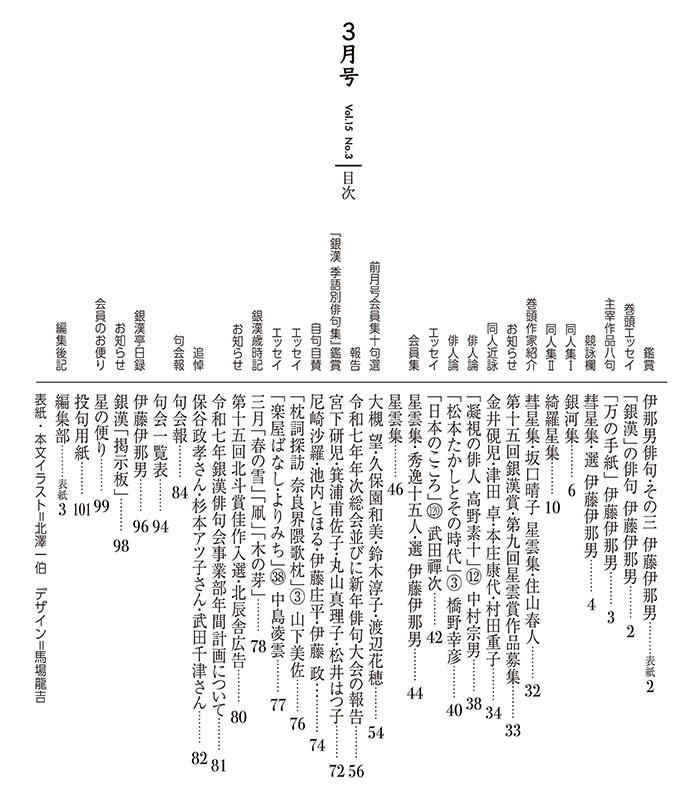

![]() 3月号 2025年

3月号 2025年