HOME 句会案内 バックナンバー

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2014年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月

![]() 2月号 2016年

2月号 2016年

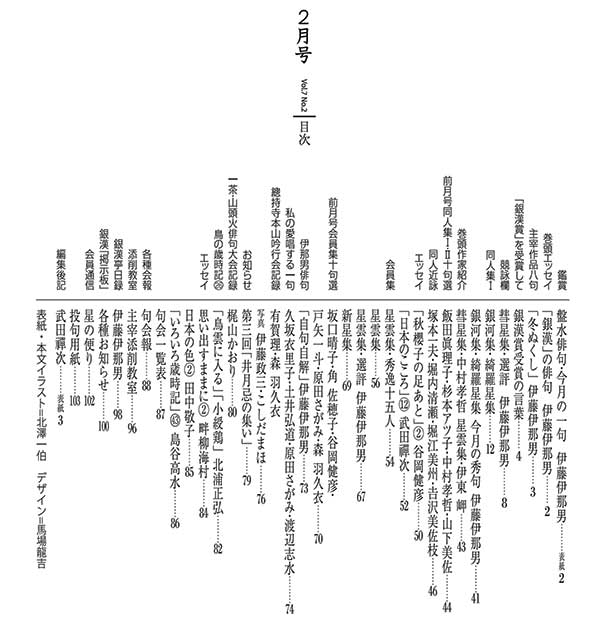

| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀漢集作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 新連載 銀漢の絵はがき 掲示板 鳥の歳時記 銀漢日録 今月の写真 |

伊藤伊那男作品冬ぬくし 伊藤伊那男

菊枕には重すぎる頭かな 瞑想といふも添水の鳴る間合 昨日より今日の重さの干大根 初冬と聞きてのひらを擦り合はす 大仏の頭が見えて冬ぬくし 近江蕪一番掘りをくわんおんに 小春日のきびきび動く竹箒 厚雲のこれが  今月の目次  銀漢俳句会/2月号  銀漢の俳句伊藤伊那男

|

| ◎推敲過程 俳句は最初に口をついて出てきた句をそのまま出すのではなく、紙に書きとめて、その風姿を眺めてみることが大切である。つまり外出前に鏡の前に立って服装を確認するのと同じである。形は整っているか、季節は合っているか、上下の配合に違和感はないか、今の自分を表現できているか……などなどの点検作業をするのである。ベテランの俳人はその作業を頭の中で済ませてしまうことが多く、それが年季というものである。 さてたまたま私の俳句手帖に、その推敲過程を残したものがあったので、参考に抜き出してみる。 原案 忿怒仏焚火の中にしかと見ゆ 二案 しかと見る焚火の中の忿怒仏 成案 忿怒とも慈悲とも焚火百態に 推敲過程──「焚火」の席題から、過去に見た落葉焚などの様子を思い描いてみる。さまざまな炎の形の中に不動明王の怒りの形相を思い、原案が浮かんだ。二案は、一瞬のことながら確かに見た、ということを強調するためにその言葉を上五で打ち出した。しかし焚火は一瞬一瞬で多様な形が出現するもので、忿怒の相もあれば観音の慈悲の相もある。そのように様々な表情が出現する、とした方がいいと思った。よくよく考えると焚火の様子を描くのだから「しかと見る」という説明は不要である。説明となった動詞の部分を「百態に」に変えて成案となったのである。 原案 湯たんぽの慈母観音と同衾す 二案 湯たんぽの慈母観音と添寝する 三案 湯たんぽの慈母観音を蹴り出せり 四案 湯たんぽの慈母観音を足蹴にす 成案 湯たんぽの慈母のごときを足蹴にす 推敲過程──「湯たんぽ」の兼題から、その暖かさを、母→観音の恩愛であると進めた。同衾という言葉でぎょっとする面白さが出るかなと思ったが、書いて眺めると、いかにも不穏当である。そこで添寝としてみたのが二案である。しかしそうなると平凡である。そこでいっそのことその反対に観音様のような湯たんぽを蹴り出してしまったとすると少し面白い。これが三案である。いやいやこの際もっと面白おかしくしてしまおう。ひどい仕打ちをするという慣用句に「足蹴にする」がある。これだ! それが四案である。だが、ここまでくると「観音」が重すぎるのではないか、と思えてくる。「慈母のごとき」と母に戻し、母を足蹴にするイメージを重ねてみたのが成句である。 二例ほど挙げたが、私の俳句工房の一端である。 |

|

|

| 在原業平が<名にし負はばいざ言とはむ都鳥わが思ふ人はありやなしやと>と隅田川で詠み、都に残してきた恋人を偲んだことからその名前がある。この句もその故事に倣ったものであるが、言問いをしてもなんの反応もない、という。「にべもなく」が俳諧的である。「問ひを躱して」と「問」の文字を入れたところに技倆の高さがある。古典の材から現在の「我」に置き替えた秀逸である。 |

| 冬構えの一つとして、豪雪対策に北窓を塞いだり家の周りを板で囲ったりする。その材料の羽目板が今年は反りかえっていてうまく納まらない。そんな一風景を捉えて実感を深めている。主の首をかしげている様子など彷彿する。 |

| <うつくしきあぎととあへり能登時雨 飴山 實>以来、「能登時雨」は市民権を得たようだ。先日能登の人たちに問うたが、地元には能登時雨という言葉はないようだが……。さて、その時雨を見たくてわざわざ能登に来た雨男、と句は俳諧味が深い。期待が叶ったかどうか? |

| 「仮の世」とは無常なる現世のことを言う。そうなれば日向ぼこをする縁側か公園のベンチはあの世か過去世である。忙しく生きる現代人は少し日向ぼこをしたかと思うと、電話が鳴ったり、客が来たりして行き来する。席の温まらない日向ぼこの一こまである。 |

| 伊賀上野の芭蕉生家は立派な造作である。三和土が奥まで通っている。その土間のくぼに虫が鳴いていたという。芭蕉の声であったかも知れない、などという想像も湧く。物だけを詠んで抒情を醸し出した句である。 |

| 運動会の組み体操。山場は全員のピラミッドである。三角形の山を作るので誰かが土台の底辺を担う。景色も見えないし支える責任感もある。歯を喰いしばって耐える。だがその縁の下の力持ちによってピラミッドは完成するのであるから誇りもある。その気持ちが「秋うらら」の取り合わせに窺われるのである。 |

| 多分女形の奥方などの首も太い。村芝居の面白さ。 |

| 今は亡き母の居場所があるのだろう。今年も小鳥が来る。 |

| 稲刈りあとの空白の田の所在なさ。目に見えぬ風と日と。 |

| 風邪を引いたか、小さな文字の効能書きを改めて読む。 |

| 色街と近松はつくが、中七の「爪先あがり」で生きた。 |

| 巻の強い白菜であることが解る。「包み込む」がうまい。 |

| 名僧の描く「〇」の味わい。修練の末の一文字である。 |

| 見上げて漸く気付く新松子(しんちじり)。上には様々な雲が……。 |

| 羽黒修験の法螺。三山の気象を象徴的に詠み取った。 |

| 買わないけれど手締めの度に顔を出す酔客であろうか。 |

| 柳の葉とさざ波の形状の類似をうまく詠み止めた。 |

| 目にも歯にも顕わな風干し鮭を的確な比喩で捉えた。 |

| 確かに袋の丈は長いけど開けてみればびっくり。 |

| 七十二候の一つを巧みに詠んだ。「水浴びす」が手柄。 |

伊藤伊那男

| 纏句会の兼題の句で最も印象深かった。からすみは鯔の卵で、塩漬け、塩抜き、酒浸し、天日干、成形の工程を経て製品となる。長崎物が最も高価である。この句はその赤味を帯びた色を長崎の色と見たようである。確かに異国情緒の漂うこの町のことを思うと、諾える表現なのである。「とぢ込めし」の措辞は絶妙である。 |

| 私もこんな気持を持ったことがある。綺麗な涙を流したくなるのだ。晩秋ともなればなおさらであろう。泣くためにわざわざ見に行くところにそこはかとないユーモアも滲む。私ごとだが、今は悲しい映画は一切見ない。寅さんとか、釣りバカ日誌とか笑いながら泣く映画が好きだ。 |

| 出羽三山吟行の属目である。湯殿山の注連寺は森敦が芥川賞受賞作『月山』を執筆した寺である。森敦はあまりの寒さに和紙を張った繭のような籠を作り、その中に入って寒気から身を守ったという。実際に私達が訪ねた注連寺は肌寒い雨の中であった。森敦と注連寺への挨拶句である。今は十月末で住職も寺を閉めて鶴岡の町へ降りるという。 |

| 今日的風景をしっかりと取り入れた句である。神留守の神社の境内を守るのはサッカー少年達。私の子供の頃は憧れのスポーツは野球で、サッカーの存在は知らなかった。私が京都で働いていた頃でも、白峯神宮など注目されなかったが、蹴鞠の宗家の跡ということで今はサッカー少年達が、上達を願って祈願に来て大盛況だという。 |

| よく物を観察したことを称えたい。団栗や椎の実で作った独楽はどこか歪で軸がずれていて長続きしないものだ。確かに「直立の間はわづか」なのである。写生句の良さを思い切り発揮した句として記憶にとどめておきたい。 |

| これは体験のなせる句であろう。ビールから始まって冷酒に移り、やっぱり熱燗かーーーといったあたりまでの記憶。<妻旅へ二日過ぎたり火の恋し>もやはり実感がある。いろいろ言っても淋しいのだ。「火の恋し」と外したうまさ。 |

| 「大団円」は小説・演劇などで、めでたく解決がつく最後の場面。伊良湖岬の鷹渡りを見に行ったことがあるが、鷹は近隣の雑木山で何日も風を待つ。野鳥趣味の人達もそれを待つ。ようやく上昇気流を得て飛び立つ。まさに大団円である。「言ふべきや」の感嘆の声に拍手! |

| 実にうまい本歌取りである。源義家が奥州征討の帰路<吹く風を勿来関と思へども道の狭に散る山桜花>と詠んだ。季節は春であるが、句は秋の勿来に変えて、しかも返り花を添える。義家の歌を借りながら独自性を守ったのである。同時出句の<象潟や穂絮飛び交ふ舟つき場>もいいし、<回路めく糸瓜束子や子規忌来る>は極め付き。子規と糸瓜は当り前だが、糸瓜束子の取り合せは初見である。それも繊維の絡まった様子を「回路」と見た眼力は凄い。 |

| 小津映画のファンは今も多い。低い位置から、あまり場面を変えずに淡々と映す息の長いカットは安らぎである。微妙な心理の動きなどがさざ波のように胸に迫る。まさに「小春の日溜り」のような映画といえよう。「また観てしまふ」に深く頷く。「小津映画」という固有名詞が動かない。 |

その他印象深かった句を次に

![]()

![]()

| 「海蠃(ばい)」は巻貝で江戸期からこの貝を切断して中に蠟や鉛を詰めて独楽にして九月九日の重陽の日の前後に遊ぶ風習があったという。〈奉公に行く誰彼や海蠃廻し 久保田万太郎〉が知られている。さて掲出句、独楽の紐の巻き方に焦点を絞ったところがいい。「巻きに力を」が丁寧で実感がある。同時出句の〈綾取りの糸取り合へば小鳥来る〉も上質である。こちらは取り合せの句であるが、「小鳥来る」の斡旋が巧みである。秋の一日、縁側で綾取りをしている姉妹に渡り鳥が来て鳴き合う。何とも懐かしく、読者をやさしい気持ちにさせてくれる句である。 |

| 他にも〈日蓮忌甲斐の山並澄めるかな〉〈参道をひろげ万灯押し寄する〉〈地団駄を踏むごと会式太鼓打つ〉といずれも力の入った句群である。舞台は池上本門寺と思われる。晴れていれば草庵を結んだ身延山の方まで見渡すことができる。お会式では参道狭しと万燈が結集する。会式太鼓の連打を「地団駄」のようだと見たのもいい。そして冒頭の翌日の様子を静かに詠んで納めているところが技倆である。 |

| 湖西線は地図を見れば解るが、ほぼ丁寧に琵琶湖の縁に沿って走っている。近江塩津に向って走ると常に右側に湖が見える。その湖面に初鴨が飛来したのだ。冬の暖かさが伝わるのびやかな句柄である。同時出句の〈しつかりと眼ひらけば落葉降る〉にも注目した。 |

| なかなか顔を出さない蓑虫から、そういう生き方、幸せもある……と展開したのである。人生訓になる直前でとどめたところがいい。同時出句の〈冬支度しつつ一日を探しもの〉〈息災とだけ文にあり十三夜〉と伸び伸びと詠んでいるところがいい。 |

| あった、あった。大きな桃を描いたマッチ箱。このマッチで鰭酒のアルコールを飛ばしたのである。物だけを詠んで郷愁のようなものを醸し出したのである。〈鰭酒や玄界灘の波の色〉もいい。また〈勝頼の生害石に冬紅葉〉も天目山の戦いで敗れた武田主従の滅亡の地を詠んで出色。冬紅葉がその凋落や流血の惨事を暗示しているのである。 |

| 一読面白い句である。忘れた頃咲く帰り花を「大ぼけ」と捉えた。それも木瓜の花。また〈おでん煮て見合ひの返事待つてをり〉の何でおでんが出てくるのかという意外性のおかしさ。〈冬蝶のもたもた飛ぶは我身かな〉という生き物との融合。各々楽しく詠んだ。 |

| 「刈田」を詠んで類型の無い発想である。一面の刈田を見て、空までも刈られたようだという。晴れ渡った秋日和なのである。飛躍しているけれど納得させられる力を持っている。〈つとめては布団が我を手離さず〉も布団が離さないとした視点の良さである。 |

| ようやく賜わった一粒種の孫、ということであろう。「一粒」に一気に集約させたところがいい。十文字の中の五文字が数字というのも技倆。〈縁談が犬に舞ひ込む神の留守〉も愉快である。 |

| サッカーに季語はないが、ラグビーは〈ラグビーのジャケツちぎれて闘へる 誓子〉〈ラガー等のそのかちうたのみじかけれ 白虹〉――と詠まれてきた。掲出句、骨格のいい重量級のラガーらの重なり合いを「一トン」と捉えて出色!歳時記の句に負けない秀作である。 |

| 松手入がうまくいったのか、いかなかったのか、人ではなく鶏が首を傾げたというユーモアに拍手。 |

| 伊那男俳句 自句自解(2) 初蛍信濃は夜もあをあをと

郷里伊那谷の生家は町外れの住宅地で、少し歩けば田園の中に蛍の生息地があった。時折家の中にも迷い込んでくることがあった。伊那谷は、東京のような刺す蚊は少なかったので、夜は窓を開けっぱなしで寝ることが普通であった。時々竹箒や団扇などを持って蛍狩りに行った。その後、高度経済成長の波はこの地にもさざ波のように波及して、蛍の数は急速に減少して、今では全く見られなくなった。飯田線の終点辰野町も蛍で知られていたのだが、天竜川の汚染によって壊滅状態に陥った。その後町をあげて水路を浄化し、蛍の餌になる川蜷を育て、今は蛍の群生地として復活したのである。この句は蛍に親しんだ伊那谷への望郷の思いを籠めたつもりである。信州の空気は梅雨時であっても鮮烈である。伸び伸びと育った青葉が夜目にも美しく芳しい。初期の句で、私の第一句集『銀漢』の冒頭に置いて、ふるさとへの挨拶にした。 夜半よりひたすらな雨桜桃忌

高校時代から太宰治のファンであった。大学生で東京に来てからは、三鷹禅林寺の墓を訪ねたり、入水した玉川上水の川辺を歩いたりした。相変らず太宰を好きだが、どの作品が一番かと聞かれたら今は『お伽草子』であろうか。内容もさることながら文章力に驚く。この句は作句1年目であったか、歳時記に「太宰忌」「桜桃忌」の季語があることが嬉しかった。俳句とは縁が無かったと思われる作家の忌日がこれほどまでに俳人に好まれることが不思議でもあった。学生の頃はまだ太宰を知る作家や評論家も健在だったので、6月19日の太宰忌には禅林寺で偲ぶ会が開かれていた。大学2年生の時であったか、夜7時頃訪ねると、住職夫人が門を閉じるところで、「もう駄目です!こんな時間にきて……」と叱られた。一日中ファンが押しかけて傍若無人な振舞いも多かったのであろう。夫人はほとほと疲れている様子であった。 |

| 11月 11月12日(木) 飯田冬眞さん句集『時効』出版を祝う会。超結社で25.6人集まる。清人さん肝入り。遠藤由樹子さんも来たので、冬眞さん来る前に角川賞受賞の祝いの乾杯。 発行所に12月号の校正原稿渡す。倉田さん幹事の俳句と写真展最終日。10人集まり打ち上げ。興梠さんと初めて会う。  11月14日(土) 11月14日(土)正午、日暮里・本行寺、「一茶・山頭火俳句大会」。講師は宮坂静生先生。当日選者、伊那男、井上弘美、檜山哲彦、能村研三、鈴木節子、斉藤慎爾、水内慶太。「銀漢」勢大活躍。あと、選者、幹事団で打ち上げ。そのあと、「銀漢」仲間のいる店へ、慶太、加茂住職、忍さんで合流す。 11月15日(日) 10時、運営委員会。午後、「銀漢本部句会」51人。(前日、一茶・山頭火俳句大会があったので日曜日に変更)あと、「笑笑」にて親睦会、10人ほど。  11月17日(火) 11月17日(火)朝から選句。同人、会員分も終わらせる。一時、中川さん久々、来てくれて散髪。店、西村和子さんを囲む女子会、5人。  11月18日(水) 11月18日(水)広渡敬雄さん銀行時代の仲間と六人。高校同期「三水会」5人など。ボージョレヌーボー到来。  11月19日(木) 11月19日(木)原稿書き続ける。何とか今週中に仕上げないと年内に新年号の発送不可と。鬼編集長! 環さん女子会6人。あと、「銀漢句会」あとの17人。ボージョレヌーボー解禁日。  11月20日(金) 11月20日(金)原稿、書き続ける。発行所「蔦句会」に熊取美智子さん、和歌山から駆けつけて下さる。あと7名、店で親睦会。 午後、日本橋「纏句会」あと、鯛の子と蕪の炊き合わせ、はたはたの一塩(題)、鰆のあんかけ、握り。酒は「出羽桜」。渋谷の40年来の酒場へ久々。親父さん元気!もう80歳位になるのでは。帰宅すると家族食事中、参加。  11月22日(日) 11月22日(日)原稿書き続け1月号完了。これで多分、年内発送OK。 11月23日(月) 勤労感謝の日。雑用いろいろ。「草樹」新年大会の選句。京都についてエッセイ、下調べ。午後、杏さん一家来宅。ずわい蟹6キロ取り寄せてあり、蟹鍋。宮澤は六本木で講演会にて不在。  11月24日(火) 11月24日(火)「萩句会」選句。店、超閑散。21時閉店。 11月25日(水) 携帯電話風呂に水没、ああ……。終日雨。「雛句会」8人。全体閑散。  11月26日(木) 11月26日(木)家はもうクリスマスツリーが光る。ドコモショップにて新しい携帯電話入手。データが戻るかどうかは2週間程先。やれやれ……。店、太田うさぎさん幹事の「読む会」。筑紫磐井さんゲストで「能村登四郎」と。西村麒麟、近江文代さんなど。洋酔さん、洋酔塾10周年の「酔歩」発行の挨拶に。  11月27日(金) 11月27日(金)14時、鳥居真里子さんの「門」同人会に発行所貸し出し。店、「白熱句会」。井上弘美、藤田直子、小山徳夫さんの3人と淋しい。発行所「金星句会」あと4人。これも淋しい。全体閑散。  11月28日(土) 11月28日(土)9時、小田急線・鶴川駅。「早蕨句会吟行会」に参加、23人。小野路宿の関谷の切り通しのある多摩横山の古道を散策。雪の富士も見えて快晴。午後、町田市民ホールにて3句出し句会。1時間ほど選評と井上井月こぼれ話など。あと「一丁」にて親睦会、あと2次会と。久重凛子さん、皆さん有り難う。帰宅すると6家族位が大宴会中、加わる。子どもを入れて20人以上か、一時前に私は部屋へ。  11月29日(日) 11月29日(日)京都についてのショートエッセイ書き進める。17時、家族、上松家と2家族11人で焼き肉店。戻って2次会少々。 11月30日(月) 「演劇人句会」10人。片山一行さん上京。「大倉句会」の清人、志村、一斗さんなどが歓迎。 12月  12月1日(火) 12月1日(火)店、閑散。帰路の電車で隣の男がいきなり嘔吐。何とも悪い日である。 12月2日(水) 「きさらぎ句会」あと11人。「宙句会」あと11人。対馬康子さん。池田のりを、安藤、福井の慶大トリオ。  12月3日(木) 12月3日(木)「十六夜句会」あと9人。慶大OBの俳句会「丘の会」総会のあと、12人来店。西村和子、本井英、杉本光祥、武田禪次さんその他……。 12月4日(金) 店、「大倉句会五十回記念会」。牡蠣、ムール貝、山形牛の焼豚、京の鯖ずし、その他、持ち込み多数。30余名で賑やかに。  12 月5日(土) 12 月5日(土)「Oh!つもごり句会」31人。五句出し句会でスタートし、席題で3句。19時過ぎお開き。あと有志で角の餃子屋。 12月6日(日) 13時、中野サンプラザにて「春耕同人句会」。あと、「春耕賞」選考委員会。賞は、武井まゆみ、唐沢静男の2名。2人とも「銀漢」同人でもある。あと、「炙谷」にて忘年会。連日の酒でくたくた。2次会なしで帰宅するが、婿、娘と少し飲む。  12月7日(月) 12月7日(月)ドコモショップでデータ入力。やれやれ、これで水没事故からの回復。店、稲垣さん3人。「かさゝぎ俳句勉強会」あと13人。政三さんの欧州土産のチーズ、ワインを楽しむ。「春耕」の窪田明さん、句集『桜川』上梓。持参して下さる。私は帯文と代表句15句選。 12月8日(火) 店「火の会」、うさぎ、敬雄、朝比古、卓田、小石、詩乃、肖子、佐怒賀直美、敦子さん。ORIX時代の後輩、堀尾君3人など。  12月9日(水) 12月9日(水)発行所「梶の葉句会」あと12人店で忘年会。 12月10日(木) 武田禪次句集『留守詣』跋文、六枚ほど。松川洋酔さん「洋酔塾十周年の集い」何と37人集合。乾杯! 祝句〈酔眼で見れば佳き句に年尽くる〉。だいぶ飲んでしまう。ああ……。  12月11日(金) 12月11日(金)冷蔵庫の修理日。昨夜、電源を切って来たか?店の鍵を置いて来たか?急に不安になり、取るものも取り敢えず、10時頃店に入る。ちゃんとやってあった!。記憶が不確かなのはやはり昨日の酒、ああ……ヘトヘト。時間があったので、アメ横へ。田舎の従兄弟にするめと数の子を送る。吉池にて鮑入手。何と、ボラの卵もあり、四腹買う。カラスミを作るぞ! と、そこで親戚の五日市さんとばったり会う。店、黒岩徳将君他、若手俳人6人。凌雲君大阪から。全体閑散。 12月12日(土) 10時、運営委員会。句会場、今日は「麹町会館」にて移動。 ハンバーグの定食。「銀漢本部句会」62名と満員状態。あと忘年会、30名ほど。  12月13日(日) 12月13日(日)酒が抜けない。11時半、東京タワー下、「とうふ屋うかい」にて編集部慰労会。15人。楽しい会。渋谷、東急ハンズにて魚を干す網買い帰宅。カラスミを干すため。桃子の大学時代の友人2人来ていて蟹鍋に参加。  12月14日(月) 12月14日(月)「俳句界13月号の「セレクション結社」の原稿2枚。主要同人20句。店、相澤文子さん、相澤さんが今日入籍。店で10数名がささやかにお祝い。大西、いづみさん幹事。ケーキ、花束など用意して祝う。洋酔さん神父役。〈相会ふも義士討入りの日の縁〉 |

| △山茱萸 (さんしゅゆ) 「さんしゅゆ」は中国名「山茱萸」の音読み”茱萸”はグミのことで、秋にはグミのような 実がなる 赤く熟し、食べられるらしい。 梅の香りに誘われる時期に葉の出る前に黄色の小さな花をたくさんつける。早春を代表する花木のひとつ。 別名「春黄金花(はるこがねばな)」 ”木全体が早春の光を浴びて黄金色に輝く”。 果実が茱萸に似ていることからこの名前になったとされています。 秋に赤い実をつけることから、「秋サンゴ」の別名を持ちます。 また、中国での表記を訓読みした「ヤマグミ(山茱萸)」。 英語名は「Japanese cornel (ジャパニー コーネル)」。 もともとは薬用植物として渡来しました。 |