![]()

| 2017年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |

| 2018年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4 月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |

| 2019年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10 月号 | 11月号 | 12月号 |

| 2020年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |

| 2021年 | 1月号 | 2月号 |

![]() 2月号 2021年

2月号 2021年

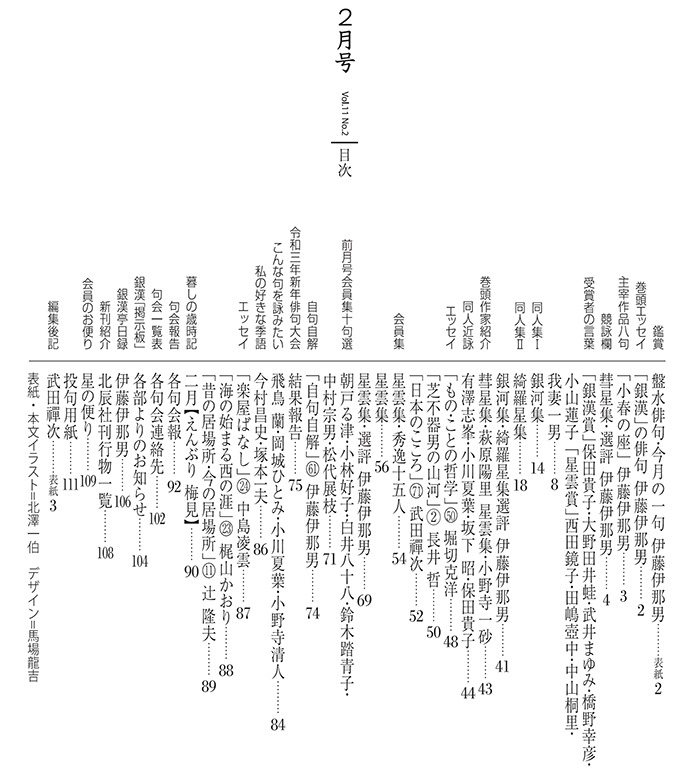

| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀漢賞銀河集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 伊那男俳句 銀漢の絵はがき 掲示板 主宰日録 今月の写真 俳人協会四賞受賞式 |

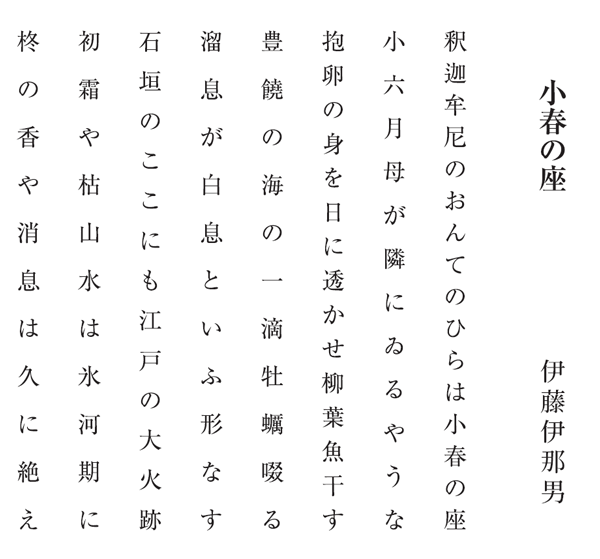

伊藤伊那男作品主宰の8句    今月の目次   銀漢俳句会/2021/2月号 銀漢の俳句伊藤伊那男

|

| ◎ 高野山と芭蕉 昨年末高野山を訪ねた。九度山を過ぎたあたりから雪が舞い始め、山上は白い別世界であった。今度の旅で高野山は五回目の訪問である。最初は二十代の後半で、その当時は年末年始を妻の実家の京都で過ごしており、ふと思い付いて日帰りで凍てついた山を歩いた。標高八百メートルの孤立した山上に僧侶だけでなく一般人も生活している。仏具商、胡麻豆腐その他生産者、土産物商など。パチンコ屋などもあった。同じ密教の比叡山は僧侶だけの静かな山であり、対照的である。二回目に訪ねたときは友人の高野山大学を出た若い僧侶の案内を得た。高野山大学教授の家を訪ねて真言宗の話を伺ったが、炬燵の暖かさに眠気を誘われて転た寝をしてしまい、真言宗の奥義を聞き逃してしまったのは残念であった。さて今回は宿泊の翌朝奥の院を訪ねると、丁度二十一日の空海上人の月命日、それも「終い弘法」に当たっており、祈祷のあとの供物を頂くことができた。私は林檎と饅頭と丸餅をいただいた。最初は有難かったが次第に重荷となり、あとから訪ねた大阪で行き会った凌雲君に、空海上人の貴重なお下がりだと勿体振って渡して荷を軽くした。 さて、空海上人はどのような考えでこの隔絶した山を開 いたのであろうか。一方では平安京の入口に教王護国寺(東寺)を賜り、現世の勢力と密着した。この二面性が空海の解り難さであり、また奥深さでもある。密教の教えを乞うた最澄を最後のところで空海は拒絶したが、この山に来ると密教は頭で感得するものではなく、身体で感得するものだという考え方は理解できるように思う。私が最初に訪ねた昭和の終わりには高野町の人口は七千人ほどであったが今は半分ほどに減少しているという。少子化や社会構造の変化は山岳信仰の各地に様々な影響を与えているようだ。 さて松尾芭蕉は伊賀上野の藤堂新七郎家の世継ぎ、蟬吟の近習であったが、蟬吟の死後藤堂家を離れたといわれている。だが致仕したという直前、蟬吟の遺品(遺骨とも位牌ともいわれる)を高野山に届ける仕事を任命されている。そのような役割を担った者がそう簡単に藩を離れる筈がない、と私は思っている。江戸の水運工事も藤堂藩が絡んでいるし、その後も藩との連絡を緊密に取っているのである。蟬吟の忘れ形見が藩主になったあとの帰郷の折には花見の宴に招待されている。その折の〈さまざまの事思ひ出す桜かな〉は若君の顔に蟬吟の面影を見ての感慨であろう。芭蕉は別の顔で藩の庇護を受け、また藩の仕事を分担していたとみるべきであろう。四十四歳の二度目の訪問の句は〈父母のしきりにこひし雉子の声〉である。 |

| 私が俳句を始める少し前から、先生は新宿にあった東京厚生年金学園俳句教室の講師を務めておられた。ここから育った俳人がその後の春耕を支える原動力となり、それまでの隔月刊から月刊誌に変わり、飛躍的に会員が増加していった。最盛期には午前、午後と教室を開いていたのではなかったか。この教室は三十年ほど続けられた。句は「立春」の席題を大きく書かれたのであろう。老教師は自画像。白墨で書いた「立春」が面白い。(平成六年作『曉紅』所収) |

彗星集 選評 伊藤伊那男伊藤伊那男・選こけしみなふるさと遠く冬に入る 小泉 良子

淋しさの副作用有り風邪薬 白井 飛露

船橋に拡ぐ海図や神還る 小野寺清人

黙念と松のこゑ聴く松手入 武田 禪次

花八手友の訃で知る妻女の名 深津 博

神々はおほむね裸美術展 長谷川明子

水の面の日をかきまぜて蓮根掘る 小泉 良子

むささびや座敷わらしの夜ふける 竹花美代惠

空也忌のかはりばえなき辻の暮れ 多田 美記

千年の古都ひと刷けに夕時雨 山元 正規

九品仏に見張られてゐる池普請 武井まゆみ

瓦斯燈の滲む軍港初時雨 秋元 孝之

麓へと裳裾をひろげ龍田姫 唐沢 静男

冬晴の聖鐘に鳩飛びたてり 白濱 武子

指揮棒に揺さぶられたる秋思かな こしだまほ

かいつぶりなきたくなれば首を出す 大溝 妙子

冬に入るものみな己が影を連れ 長井 哲

ねむる木を叩く啄木鳥なほ叩く 大野 里詩

枯菊のにはかに尖る匂して 曽谷 晴子

地獄絵に囲まれてゐし十夜かな 川島 紬

銀河集作品抄伊藤伊那男・選 紅葉鮒堅田の波の綺羅かとも 東京 飯田眞理子

裂け口へ朝日飛びつく通草かな 静岡 唐沢 静男 嬬恋ことば温かく聞く冬木立 群馬 柴山つぐ子 橡晒す桶それぞれに星宿し 東京 杉阪 大和 風と日に干され平らに尾花蛸 東京 武田 花果 語りかくやうに咲き初む冬ざくら 東京 武田 禪次 盛衰の寺の略記や冬ざるる 埼玉 多田 美記 瓜坊のときにふらつく猪突かな 東京 谷岡 健彦 望の夜の海に補陀落までの道 神奈川 谷口いづみ 美術展ひと間を山の借景に 長野 萩原 空木 東山の向かうもしぐれてゐるか パリ 堀切 克洋 蛤となりし雀の串焼に 東京 松川 洋酔 縁側に良夜の影の並びけり 東京 三代川次郎     綺羅星集作品抄伊藤伊那男・選

|

| 井原西鶴は矢数俳諧で有名。住吉大社で行った独吟興行では一昼夜に二万三千五百句を詠んだという。「矢数」とは通し矢などの時、力の続く限り射続けることを言い、これを俳諧に持ち込んだのが「矢数俳諧」である。芭蕉が生涯に二千句位までしか詠んでいないことと対象的である。さてこの句、陰暦八月十日の西鶴忌の雨を見て、この一粒一粒の雨が、あたかも矢数のようだ……と思う。この空想には拍手を送るしかない。同時出句の〈御油赤坂あはひを釣瓶落しかな〉もなかなかの力技である。東海道五十三次の御油と赤坂の間は極めて短く、その短さを芭蕉は〈夏の月御油より出て赤坂や〉と短夜に掛けて詠んだ。その本歌取りとして「釣瓶落し」で更に強調したのである。 |

| 七十二候の九月第二候が「雀大水に入り蛤となる」。これを俳句では「雀蛤となる」と略して使う。この句の仕掛けは素晴らしい。それは「雀急降下」の切出しを中七への句またがりにしたことで、雀の群の動きに臨場感を出して いることである。そのあとの何羽かは蛤になったのではないか、と、とぼけた呟きに変える。このあたりの呼吸は秀逸である。同時出句の〈冬瓜の味老いらくの恋かくも〉も面白い。全てを出汁の味に任せてしまうような淡い冬瓜の味の比喩。〈あのあたり木更津の灯か秋惜しむ〉は東京から見た遠くの火力発電所か高炉の火。都会の抒情である。 |

| 東山の裏側は山科、それに続く大津。京都の中にいて時雨に会い、さて東山の裏側はどんな天候になっているのだろうか、と思いを馳せる。片時雨の言葉もあるし……。そういうことに思いが到るのが独自の眼力、独創性である。 |

| 先述「雀蛤となる」の季語をさらに変形させた句である。都会の雀であればコンクリートジャングルの中、蛤になりようがない、という嘆き。こうした季語の時は想像力を駆使して思い切り頭の体操をする、遊び心を広げるのがいい。 |

| 最近のことは知らないが、私の育った頃は、刈田に煙が立っていて、脱穀した後の籾殻をやいていたものである。盛り上げた籾殻の上にブリキの煙突を立てて空気の回路を作っていたようだ。その為か、形が崩れないまま黒く焼き上がっていた。俳句の要はここ、「崩れぬままに」のところ。同じ形のままで炎を立てず、炭化していく場面をしっかりと見届けているのだ。観察力の成果。 |

| 甲州といえば葡萄と桃、ということになるが、実は隠れた名品に「甲州百匁柿(ひゃく め がき)」がある。秋に恵林寺周辺をなどを歩くと驚くほど大きな柿に出あうことがある。一匁は三・七五グラムなので百匁は四百グラム近く。これを甲州の翁が自慢したというのだ。句ではこの「翁」が眼目である。というのは連歌の初めは日本武尊命が「新治筑波を過ぎて幾夜か寝つる」と詠むと「かがなべて夜は九夜日には十日を」と応える。そう応えたのが甲州酒折宮の焚火の番をしていた「翁」である。このやりとりをもって連歌のことを「筑波の道」と言ったのである。そうした甲州の故事が同時に湧き上ってくるのが俳諧の妙。 |

| 栗の実はつくづく虫に好まれる果実のようだ。隙を見せたらすぐに虫が巣くう。その虫が自ら掘った穴から身を乗り出すのだが、どうみても虫の方が大きい。そのことに瞠目する作者の素直さが何ともいい。穢れのない新鮮な発見である。 |

| 「秋刀魚」をテーマにして、自分の生涯の変化を詠む、手の込んだ技法である。妻となったときの秋刀魚は二匹、子育ての時は、三匹か四匹か。では今は……ということまでを言わないのが余韻である。俳句は人生の記録である。 |

| 「夜食」は秋の夜長の夜業の空腹を癒やす食事。ゆっくり食べるものではない。そんな様子がこの句にはよく出ているようである。鍋の下敷きに、その辺にあった朝刊を使う。そんなところにもざっかけない様子が解る。「朝」と「夜」の字が入っているのも技の一つである。 |

その他印象深かった句を次に

![]()

| 俳句は人生という年輪の裏打ちが大事な文芸だと思っている。右のような句は当然だが若人にはできない。幸不幸綯い交ぜの人生の中から紡ぎ出される歌だ。ここで言う「字余り」とは、幸運にも少し生き過ぎてしまったかな……という気持。先に死んだ親族や友人に対して少し済まないような気持、徳俵に踏みとどまっているような気持であろうか。季語として合わせた「りんご剝く」も、いつ途切れるかもしれないという剝いている林檎の皮の危うさを配して絶妙である。同時出句の〈すいつちよの一跳ね千里未だ濁世〉はやや乱暴な作りの句だが、一跳ねで千里を跳んだと思っている愚かなすいっちょに自分を投影して、まだ濁世の中にいるという戸惑いを詠んだ寓意の句と見た。暴れ回った孫悟空が結局はお釈迦様の掌の中にいただけ、というような。 |

| 年末になると、このような鬩ぎ合いが各家庭で繰り拡げられているようだ。次の遊びの免罪符を得るために、ここぞとばかり従順になる夫もいれば、煤逃げをしてしまう夫もいる。掲出句のように諦めている妻もいる。そのような年末の風景の一つが微笑ましく詠み取られている。 |

| 芭蕉に〈鷹一つ見付けてうれし伊良湖崎〉がある。名古屋の米相場で不正を働いた科で伊良湖に蟄居した弟子杜国を訪ねた時の句である。今もここは鷹渡りで知られている。雑木林のあちこちに中部地方の鷹が結集し、風向きを探りながら鷹柱を作って南へ渡っていく。緊迫した臨場感! |

| 美濃と信濃を繫ぐ野麦峠の固有名詞を生かした句である。越の海産物が通った道であり、『女工哀史』の道でもある。明確な意味を持たないがこのような地名の生かし方もある。ああ、野麦峠……。 |

| 歴史ブームで、通説が見直されているのは面白いことだ。悪の権化のように思われていた吉良上野介や明智光秀の違う側面に光が当たる。光秀とは一体どのような人物であったのか? この句などでは明らかに、貴族風・知的・華奢という雰囲気か。こんな所にも今の世相が反映する。 |

| 「埋火」という季語があるが、この句では比喩として使っており、季語は日向ぼこ。青雲には「青雲の志」(立身出世して高位高官の地位に到ろうとする功名心)の「志」が省略されている。まだまだ決して消えた訳ではないが……といったところか。 |

| 宿坊、講宿は、古来信仰の山に登拝する講人が泊る宿。東京近辺では大山の山麓、御嶽山上、富士浅間神社門前など今も細々ながら痕跡を残している。団体で参詣し、雑魚寝となるので、このような情景となる。「明日の朝は早いぞ!」という掛声が聞こえるようだ。同時出句〈写真屋に持たされてゐる千歳飴〉も「物」をよく見ている句だ。 |

| 明治四年廃藩置県により日本の城は次々に取り壊され、跡地は軍隊の司令部、練兵場に転用された。太平洋戦争に負けてまた廃墟になった城跡も多い。夜中に餌の蚯蚓をあさった猪の掘った穴が縦横無尽に。栄華の跡である。 |

| うまいところを突いた句だ。日本の修験道場の地はもともと神の居場所、そのあと仏教が渡来し神仏習合時代に入った。明治の廃仏毀釈により仏教色をほとんど消し去ったが、神の留守の間は「諸仏に委ね」るという。熊野は最大の聖地であり、この地名の斡旋も的確。見事な構成の一句。 |

| 京の町は平安京遷都の時と変らないか、というと実は様々の変化を遂げているのである。最大の変革は豊臣秀吉の時代、町割も細かく刻んだ。句にあるように「抜け道」が多い町となった。路地を抜けたら「冬茜」。ここがいい。 |

| 珍しい視点で見た紅葉川である。上げ潮に押し戻される、は意外な発想であり、また美しい光景である。 |

伊那男俳句 自句自解(61) 東京にづかづかと夏来りけり

平成12年作。この頃から、いやもっと前からであったか、異常気象の兆しが顕著になってきたように思う。上京以来下宿屋の四畳半の熱帯夜や粘り付く西日など東京の猛暑を体験してきた。東京は春が短くてすぐに夏になる。いきなり手荒な夕立が来て道路が冠水する。激しい雷が来る。そのような気象の変化に「づかづか」という措辞が浮かんできた。「づかづか」というような荒っぽい言葉は私は好きではなく、この句以外には使っていない。東京の夏はまるで土足で踏み込むようにやってくる。ビルの窓硝子や舗装道路が一斉に光を跳ね返す。空調機が唸り、熱い息を室外に吐き出す。しかし不思議なもので半世紀も住んでいると身体が適応してくるものだ。もう郷里に戻ることはあるまい。この東京に骨を埋めることになるのであろう。東京にずかずかと来る夏はもっともっと激しく大股になってくることであろう。さてあと何回この夏を体験することになるのであろうか。 はやばやと蠅捕リボン父の部屋

私の子供の頃の田舎の生活は蠅と共生する時代であった。網戸などは発達しておらず、夏は窓を全開にしているので蠅は自由自在に出入りする。近隣には鶏舎や牛舎、肥溜めまである。今から見たら不潔極まりないが、人類は長い間そのようにして生きてきたのである。免疫力も高かったのであろう。その頃は蠅捕リボン、蠅捕紙が市販されていた。誘引剤を含む粘着物質を塗った紙を天井から吊り下げていた。蠅帳といって蠅の侵入を防ぐ戸棚や食品を覆う傘のようなものもあった。蠅叩きもあった。父は蠅捕り名人であった。止っている蠅を手で掬い取るのはもちろんだが、空中を飛ぶ蠅も間合いを計って掬い取ることができた。そういえば吉川英治の『宮本武蔵』に江戸の馬喰町の宿であったか、食膳に纏わりつく蠅を箸で次々につまみ取る場面があった。「五月蠅(う る さ い)」という言葉はその本で覚えた。武蔵とはいかないが父も凄腕であったように思う。60年前の思い出である。 |

11月 11月6日(金) 11月6日(金)「俳句界」1月号、渥美清の一句鑑賞。桃子誕生日。気仙沼からは牡蠣取り寄せ。生、蒸、土手鍋に。  11月7日(土) 11月7日(土)ヘアメイクの中川さん来て、カットして貰う。伶輔君も劇団四季「ライオンキング」の出演近づいた様子で、舞台用に短くカット。  11月8日(日) 11月8日(日)土曜、阿佐ヶ谷の馬橋稲荷神社。杏の3男、雅人君の七五三の祝い。5歳。これで娘2人、孫7人、計9回の七五三を祝ったことになる。婿のご両親も見えて「木曽路」にて祝宴。あと、荻窪の馴染みの店に久々に顔を出す。  11月9日(月) 11月9日(月)「若葉」主宰の鈴木貞雄氏句集『うたの祷り』の句集評、2,500字ほど。「若葉」誌に送る。 11月10日(火) 久々、農家の野菜買いに。「銀漢」誌の校正。19時、発行所にて「火の会」。8人。あと、「魚勝」で小酌、6人。 11月11日(水) 「銀漢」誌校正。15時半、発行所。「梶の葉句会」選句に。8ヶ月振り位にお会いする方々も。コロナ禍また増勢と。  11月15日(日) 11月15日(日)10時、発行所。大和、武田、次郎、眞理子、秋葉男、龍吉。一斗さん司会で、銀漢10周年記念『季語別俳句集』の校正会議。昼食の30分程を除いて二十時まで、全ページの点検を終える。この後、編集委員が分担で何回かの校正や点検に入ることになる。 伊那北会で三島山中城へ。10時、三島駅集合。バスで、山中城へ向かう。富士山が美しい。2時間ほど城跡を巡り、三島大社、柿田川の湧水など。17時過ぎ、うつぼ料理の店。刺身、蒲焼、西京漬など。あと、駅前で飲む。新幹線動かず。在来線で熱海。新幹線動いたというので乗り換えなどばたばた。  11月19日(木) 11月19日(木)昼、荻窪、杉並法務局で手続き。近くに知己の司法書士がいたことを思い出し、訪ねると、「あっ、伊藤さん、すっかり死んでいたと思いました! 」と立ち上がる。17時、発行所。皆川丈人さんが盤水先生の使っていた歳時記を沢山届けて下さる。18時、銀漢賞・星雲賞の選考委員会。久々、唐沢静男君、来てくれる。あと、「トミーグリル」でワイン少々で歓談。別れて「魚勝」で酒少々と鰤刺、海老天など。  11月20日(金) 11月20日(金)夜、宮澤の還暦祝に昔からの弟子達が集まるというので、私が料理を引き受ける。気仙沼の牡蠣取り寄せ。鮪刺身、味噌漬の豚トンカツ、鯵鮓〆、鶏バジル風味焼、春雨のスープなどなど。客8名。家族7人。  11月21日(土) 11月21日(土)13時、飯田橋の角川本社にて、「俳句」2月号の合評鼎談。2時間ほど(高柳克弘、堀田季何)。渡辺花穂さんの句集『夏衣』出版祝に「梶の葉句会」から祝句求められていたので、〈一書世に問ひたる後の更衣〉送る。  11月22日(日) 11月22日(日)気持ちのいい快晴にて散歩。初めて次大夫堀公園に入ってみる。古民家四棟、鍛冶場など。柊の花、茶の花など。欅の葉が降る。  11月24日(火) 11月24日(火)莉子18歳の誕生日。久々、外食しようということになり、GO TO EATを使って外苑前の「サバティーニ」。私は20年振りか。華子と連続テレビ小説「エール」の話をしている最中、華子の眼が丸くなる。なんとその「エール」に出演していた二階堂ふみさんが、隣の席に着く。  11月28日(土) 11月28日(土)大井町の四季劇場。「ライオンキング」の昼の部で、孫の伶輔10歳。ヤングシンバ役で初舞台を踏む。家族で応援に行く。落ち着いていて、声の通りも動きも良く一安心。春、オーディションに合格し、半年稽古の成果。  11月30日(月) 11月30日(月)眼科検診。春耕ネット句会選句。からすみ用に、先日、見事な大きさの卵巣を入手。塩漬、塩抜き、酒漬を終えて今日から干し始める。第2弾も塩漬中。全部で六腹。「銀漢」新年号の執筆全部終了。 12月  12月2日(水) 12月2日(水)神保町の郵便局にて俳句会の資金移動手続き。アメ横「三幸商店」から信州の従兄弟に鯣と数の子送る。「吉池」で家用の買い物。18時、発行所にて森羽久衣さんと打ち合わせ。あと、「ビストロアマノ」(銀漢亭の跡地に開店)に案内を受ける、料理のレベル高い。苦境の中のスタートだが、頑張ってほしい。麦さんが合流。あと「魚勝」で小酌。町は22時で灯が消える。  12月3日(木) 12月3日(木)ここ数日は信州帰省の予定であったが、コロナ拡散により中止。それならと、武田さんに誘われて20年振りくらいか、慶應「丘の会」の句会へ。田町の専売ホール。25人ほど。行方克巳、本井英、ながさく清江さん他。あと8人ほどで三田の蕎麦店で懇親会。あと武田、坪井氏と中華料理店でもう少々。伶輔「ライオンキング」2回目出演。このあと1週間に1度くらいで身長150センチになるまで2、3年出ることになるとか。「俳句てふてふ」のエッセイ2本。  12月6日(月) 12月6日(月)いわきより、金目鯛4本。鮟鱇一本到来。さすがに鮟鱇をさばくのは初めてのこと。解体してさっと湯通し。今夜はドブ汁に。金目鯛は牛蒡と炊き合わせ。「銀漢」新年号の校正。  12月7日(火) 12月7日(火)「天為」の有馬朗人先生逝去。昔、本郷の学長室に遊びに行ったことなど懐かしく思い出す。能登の蕪鮓旨い! 12月8日(水) 快晴。2時間ほど散歩。夜、発行所にて超結社句会「火の会」9人。俳人協会賞最終選考委員の依頼あり、受諾。 12月10日(木) 「街」誌同人評3回目。竹内編集長に投函、『季語別俳句集』2回目の校正に入る、農家の野菜買いに。祖師谷大蔵オオゼキに買い出し。 12月12日(土) 『季語別俳句集』校正作業、14時から発行所。戸矢一斗さん司会で、大和、禅次、次郎、眞理子、秋葉男さん。全頁について点検。18時まで。  12月13日(日) 12月13日(日)家族の年賀状の写真を青山・梅窓院の竹の参道に撮りに行くというので、私も同行。宮澤家と妻の墓を皆でお参りする。夜、近所の中川家に3家族集まるとて、私に料理の依頼あり、気仙沼から生牡蠣3キログラム、ローストビーフ、鰺鮓〆、春雨のうま煮、鮭の酒粕漬焼、チーズ盛合わせ、ブロッコリー、カリフラワー、芽キャベツとトマトのマスタードソースサラダ、さつま芋のスイーツ他を用意。  12月14日(月) 12月14日(月)10時半、高崎駅。伊那北会。バスにて箕輪城跡へ。秀吉に滅ぼされた後、北条の城。その前も興亡の激しい城。空っ風、さすがに群馬県。市内の江戸時代の高崎城跡も訪ねる。高崎連隊の地でもあり、名残は僅か。焼鳥屋、魚店、駅の「キリンシティ」と行き当たりばったりに3軒。城跡を巡った時より飲んでいた時間の方が長い! 朝妻力さんより久々連絡受く。週末、高野山で。  12月15日(火) 12月15日(火)本部句会、支部句会など5句会ほどの選句。GOTOキャンペーン中止など大混乱の世相。角川合評鼎談の校正。高部氏より、玄界灘の一本釣りのひらまさ一尾到来。捌き、刺身の用意。アラは大根と煮る。 |

△サンシュユ/山茱萸

江戸時代に原産地から薬用植物として渡来した「サンシュユ」。

「サンシュユ」は漢字で「山茱萸」と書いて、「茱萸」はグミのことで、秋に熟す実がグミに似ていることから、山のグミという意味で原産地で名付けられたものが、そのまま日本名に。