HOME 句会案内 バックナンバー

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2014年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

![]() 7月号 2017年

7月号 2017年

| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀漢集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 銀漢亭こぼれ噺 伊那男俳句 銀漢の絵はがき 掲示板 銀漢日録 今月の写真 |

伊藤伊那男作品主宰の八句 月朧 伊藤伊那男 朝寝して咎なきことの淋しくも 喰ふための噓も少しく四月馬鹿 逃水の先に父その先に母 風船の行方は 月朧京の 春落葉焚くに燻るばかりなる ●前書→安房鴨川 卯波立つ島へ二挺櫓軋まする  今月の目次  銀漢俳句会/7月号    銀漢の俳句伊藤伊那男

|

| ◎旧友を訪ふ───唐沢静男君のこと 5月の連休の1日、伊豆に住む唐沢静男君を訪ねた。久々余人を交えず昔話などをしたかったのである。伊那北高校の同期生なので、かれこれ50年以上の知己である。知り合ったきっかけは覚えていないが、高校時代から互いに酒に親しんでいたので、その嗅覚が呼び合ったのかもしれない。物理の追試を2人だけで受けたこともあったが、彼はそれ以外にも追試の連続だったのでよく覚えていないという。 私の記憶に鮮明なのは、伊那谷でも珍しく大雪が降った朝、通学の伊那北駅に降りたところ、彼とばったり行き合った。こんな日は学校へ行くのは止めて雪見酒にしよう、と目配せで決めたのであった。知り合いの酒屋で日本酒を調達し、学校と反対側の山の四阿で飲み、酒が足りなくて、雪の中を転げながらまた買いに行った。そのあとの記憶は途切れ、私はいつも買うパン屋さんの二階で寝ていて、夜になっていた。 高校3年の夏から突如として私は受験勉強に没頭し、彼との付き合いを断った。彼は手の平を返された思いがして、私を少し怨んだという。東京に出てきて、一度や二度は会ったと思うが、私は蛹が脱皮したみたいに、故郷や過去を捨てたような気持ちでいたので、年賀状のやりとり位で30年ほどが過ぎた。彼は絵描きを断念して、電子部品商社の経営に携わっていたようだ。 私が経営に参画していた金融会社が破綻した頃、神田駅の改札を入ろうとすると、後方から「伊藤!」と呼ぶ声がした。振り返ると丸坊主で無精髭の男がいた。当時融資を巡って裁判や係争を抱えていたので、危ないと思い、黙殺して改札に入ろうとすると今度は「 それがきっかけで交流が再開したのであった。 彼は当初俳句の話題を極力避けていたようだが、結局は仲間に入り今日に至っている。初学の頃、平井照敏編『現代の俳句』を勧めると、何と200回ほど読み返して、古今の名句を暗記してしまったのである。その集中力は尋常ではない。どうやら無闇に酒を飲んでいるだけの男ではなかったのだ。 伊豆を訪ねると、私が高校時代に作詞して彼らが自主制作盤を作った「菜の花が咲いていた」という曲を、何度もかけて歓待してくれた。海と山の見える部屋に一枚だけ残したという若き日の自作の油絵があった。ストイックである。 |

| 山形県東根市は、さくらんぼの一大生産地で「佐藤錦」の発祥の地である。そこに春耕東根句会があり、中心におられた佐藤さんは佐藤錦開発者に繋がる方のようであった。その東根市からの要請で先生の句碑建立の話が纏まり、句碑の為に詠まれたのがこの句である。「出羽の楽園」などというところが、私にはなんとなく感心できず除幕式当日にも面映いものがあった。いつの間にか馴染んだのは、何度も耳にした俳句の口承性であろうか。 平成17年作 句集未収録) |

| 野焼の匂いを「ほの甘し」と捉えたところが新鮮であった。言われてみれば確かにそうであり、やられた、と思う。周囲が田園に囲まれている小さな町であろう。野焼の焦げ臭い匂いが、野焼のあとにも籠っているのである。その中に草が発する独得の甘い匂いがある。そこに嗅覚を働かせたのである。「どことなく」にちょっとした商店街を含めた町の様子が浮かび上がるのである。 |

| 紀伊國屋文左衛門は紀伊の人。蜜柑や材木を江戸に運び、巨利を得て、豪遊し、紀文大尽と称せられた。晩年は落魄したという。墓は確か清澄庭園の近くではなかったか。句は墓に降りかかる桜の花弁を「散財めきし」と詠んだところが「凄腕」である。この措辞で紀文一代の盛衰をすべて言い得ている。三音が字余りの句なのであるが、上五で処理したことにより、字余りとはすぐには気付かせないところも技である。 |

| 「鷹化して鳩と為る」は、中国古代天文学の啓蟄の第三候。鷹でさえ穏やかになるという春の気候表現である。その変身した鷹が平和の塔に羽を休めているという。平和の象徴と言われる鳩と平和の塔を取り合わせ、しかし本当は鳩でなく鷹である、というところに深い寓意がありそうだ。 |

| 「佐保姫」という想像上の女神をしっかり擬人化している句である。舞台近くの控え室で出番を待つ女優さんのように仕立てたのである。手鏡を覗いて、さて「春」という舞台に登場するのである。 |

| いかにも昭和。昭和×2という感じである。昭和の世には町内に駄菓子屋があり、東京の下町ならもんじゃ、関西ならところ天やお好み焼きなども商って、子供の溜り場であった。旗日と呼んだ祝祭日には日の丸の旗を掲げ、子供達も何の日かを知る。懐かしき一景。 |

| 誰もが思い出のある句であろう。私も探した。見つけた喜びは一入であった。もう探すことはしないが、孫達と散歩をすれば孫達は探す。理想を求めたのは遠い昔…という感慨であろうか。全くの余談だが京都で一番大きなタクシー会社は赤い車体にクローバーのマークが描いてあるが、全タクシーの内、数台だけが四つ葉のクローバーで、たまたま乗ると幸運の印に乗車証明書をくれる。 |

| 暖房のためだけではない「春炬燵」の雰囲気が如実。 |

| 雪解川に雪の塊も混じると、いい所に着目した句。 |

| 歴史に磨かれた固有名詞を生かして豊かな詩情を醸す。 |

| 壮大な景。広重の浮世絵のような波の「誇張」である。 |

| 春の先駆けの花だけに「空のカンバス」が生きるのである。 |

| 城に残る銃眼。今は矢や弾などではなく柳絮が「飛ぶ」。 |

| 捨猫の哀しさが嫌が上にも際立つ。 |

| 桜貝を見て、拾った時のことをまざまざと思い出す。 |

| 個性と言っても十人並みと。厳しい評価である。 |

| 鯉のぼりを擬人化して躍動感溢れる表現になった。 |

| 「よく泳ぐ」が眼目。活発な少女像が浮き彫りに。 |

| 感じは解る。これでもいいが「肺活量を使い切る」か。 |

| 普段着ながらどことなく華やぎが。帯か飾りを変えたか。 |

| 大袈裟だが、暗い歴史を内蔵した「鎌倉」で生きた。 |

伊藤伊那男

| 甘茶仏を詠んだ佳句三句を挙げる。一句目、幼くして「天上天下唯我独尊」と言った釈迦の像の指先から甘茶が滴り落ちる。その指を幼いけれど「強さ秘めたる」と見た眼力は独自のものである。二句目、小さな釈尊像に掛ける甘茶の雫は大粒で、箱庭にかける如雨露の雨粒のようにアンバランスである。その対比の面白さを読み取っている。三句目は一読納得する表現。一番先に乾くのである。各々の発見を称えたい。 |

| 甲斐の飯田蛇笏、龍太の生家「山盧」吟行句だという。龍太の子息秀實さんが守っておられ、つい先日、俳諧堂を復元した。何とその最初の句会が、このかさゝぎ勉強会ほか有志の吟行会であった、というから嬉しい。一句目は「畏き」が眼目。蛇笏・龍太・山盧への畏敬の念、緊張感が伝わってくる。ただの踏青ではないんだぞ、と自分を戒めているのである。二句目は「さび深き」に飯田家の歳月が詠み取られている。龍太は四男であり兄三人は戦死、病死で、龍太が家も俳句も継ぐことになった偶然、運命なども汲み取ることができる。三句目は「炭火整ふ」に旧家の奥床しさがある。いい目配りである。四句目は私の解釈では「まるで時計が止まってしまったような至福のひと時を味わっている」という作者の心象が入り混っているように思う。ともかく同じ時間と同じ嘱目を共有するという吟行会の大切さを納得する山盧行の成果であった。 |

| 独占して譲らない子供である。本当は執着はないのだがついつい意地悪したくなるのである。痺れを切らして泣いても譲らない。その子が去って誰もいなくなると急につまらなくなってブランコを降りるのである。そんな子供の心理を詠み取っている。いやいや形を変えて大人の心にもそんな悪魔が棲んでいる……のだ。 |

| 私が仕事に就いた頃は今よりも春闘は激しいものであった。鉢巻を締め旗を振り、団体交渉に入る……そんな風景はほとんど目にしなくなった。そのような時代の変化がこの句にも感じられるようだ。一応詰所であるが、時間つぶしの鉄亜鈴が床に転がっているのである。 |

| 一読破顔の句である。見ざる聞かざる言わざる――の戒めがあるが、その一つだに守ることができない家系だという。どうしても言わずにいられない。噂に聞耳を立てる。何とも楽しいではないか! 俳句という形態だからこそ詠める人情の世界である。 |

| 最近ではほとんどが段ボールの箱に変わった。私の子供の頃は蜜柑や林檎の箱はがっちりと組んだ木箱で、ままごとの卓袱台に利用したりもしたものだ。今は輸入ワインなどに木箱が残る。再利用した巣箱に堂々とワインの名が刻み込まれているところが何とも愉快である。 |

| 佐保姫、竜田姫――何とも優雅な言葉である。両方共奈良の地名である。佐保姫は春をつかさどる女神。平城京の東方に当る。句は、早く春に来てほしいという切望表現である。「矢の催促をする思ひ」――実に見事な言葉の綾を見せてくれた句で、脱帽! |

| 「四十七」というだけで、赤穂浪士とか忠臣蔵とかの言葉を使わない面白さである。泉岳寺の墓所に香煙が四十七筋上っている、とただそれだけ。周りは花の雨である。当然切腹をした四月の「義士祭」であり、「花の雨」に主君の切腹の日の場面や浪士切腹の場面も重なるのである。いずれも花の頃。措辞の的確さに拍手を送りたい句。 |

その他印象深かった句を次に

| 一昔前のバスを思い出す。田舎のでこぼこ道を通り、客はみんな弾んでいた。そのようなバスだから座席の消耗も激しい。長距離バスということではなく、普通の路線バスであろう。「永き日」の気分が良く、安心を覚える句となった。同時出句の〈一斉に目覚まし鳴りぬ四月馬鹿〉〈遠き星近き星へとぶらんこ漕ぐ〉なども季語を生かして安定感がある。 |

| 「琴」と言えば野澤節子の〈冬の日や臥して見あぐる琴の丈〉〈春昼の指とどまれば琴も止む〉などがある。各々季語の斡旋が的確なのである。掲出句も「花冷え」の季語の取合せがうまいのである。もはや弾くこともなくなった琴の爪だけが残っている。花冷えに心の襞が覗くように思う。微妙な痛みを感じるのである。同時出句の〈亀鳴くや銀巴里といふ理髪店〉〈苗床の息にくもれる眼鏡拭く〉なども読後に残る抒情が心地好い句であった。 |

| 季語は中国天文学の七十二候の一つ。春の気配の中で、鷹も穏やかになり鳩に変身してしまうというもの。空想を伴う俳人好みの季語である。すっかり鳩に変身した鷹はせっせと鳩の巣を作り始めているという。想像力を駆使した余裕のある作り方で、楽しませて貰った。 |

| 通勤を経験した者なら誰でも大きく頷く句である。型破りのように見えて十七音に納まっている。春眠の「手(・)の」が省略されているのである。角川源義に〈何求めて冬帽行くや切通し〉がある。冬帽「を(・)被った(・・・)人(・)が(・)」が省略されており、掲出句と同類の作句方法。俳句の奥深さがここにある。同時出句の〈治つたと思ひしよりの春の風邪〉〈今少し花に溺れてゐたき日よ〉〈かきまぜてサラダにしたき春の山〉も各々伸び伸びと個性を発揮している。 |

| 最近はコーヒーに砂糖を入れない人が多い。私は砂糖が欲しい。エッセイにも書いたが、京都のイノダコーヒーは私のいた頃はしっかりと砂糖が入っていて、しかももっと欲しい人のために角砂糖も添えられていたものである。さてこの句「花曇」の季語の斡旋が眼目である。「じわりと沈む」に季感と心象が融合して増幅効果をもたらしているようだ。同時出句の〈地下鉄のしばしの高架春夕焼〉〈高層ビル一本増えて水温む〉も都会の風景に添えた季語の取合せのよさである。 |

| 芭蕉の『おくのほそ道』の出立は春。時代を経て周辺は高層ビル街に変貌したが、空は芭蕉の時代と変らない。二句目は義経、弁慶主従の東北への逃避行の一場面である。安宅関を通過してもまだまだ義経の苦難の道は続く。「鳥曇」がそのようなことを想像させるのである。両句共歴史に題材を採った佳品。 |

| 春の数多の鳥の飛来や囀を聞く。そのあと鳩時計が鳴る。この組合せが愉快である。生きている鳥と人工の鳥の共演という発想の良さ。同時出句の〈春風や慣らし保育の泣き顔に〉〈やうやくに首座る子と青き踏む〉〈遠足やリュックいつぱいお菓子詰め〉の子育て俳句もいい。現在只今の生活の記録が「詩」になった。 |

| 安徳天皇は平清盛の息女、建礼門院と高倉天皇との間の第一子。歴史に翻弄され、壇ノ浦で海中に沈んだ。七歳であったという。今は磯巾着と遊んでいるかもしれない、という哀悼句である。「遊びしか」の軽い詠嘆がいい。同時出句の〈山寺に秘話の三つ四つ春落葉〉も佳品。 |

| 一句目は一気に海に出た風景の切り取り方が鮮やか。二句目は「乱反射」の把握の良さ。「カーブミラー」などが句材になるとは思いもしなかったが嬉しい誤算であった。 その他印象深かった句を次に。

|

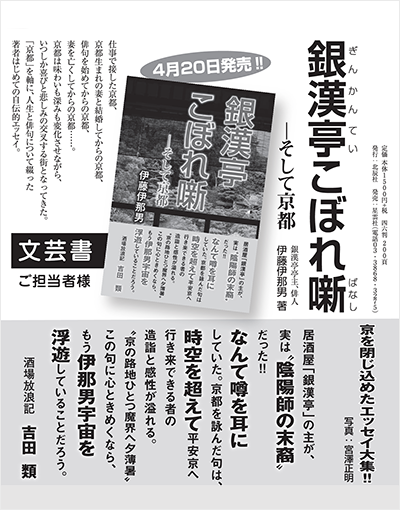

| 仕事で接した京都、 京都生まれの妻と結婚してからの京都、 俳句を始めてからの京都、 妻を亡くしてからの京都・・・・・。 京都は味わいも深みも変化させながら、 いつしか喜びと悲しみの交叉する街となってきた。 「京都」を軸に、人生と俳句について綴った 著者はじめての自伝的エッセイ。 |

| 伊那男俳句 自句自解(19) 蓴菜の出初めしといふ京便り

『漂泊の俳人 井上井月』執筆の折、井月の酒、食べ物の句を分類していて〈蓴菜やときに取りての料理種〉の句を見て、京都に住んでいたことのある人の句だな、と確信した。別に京都を詠んだと思われる句があり、それも四季を通じたものであることから、一介の旅人ではないと思ってはいたのだが。蓴菜はスイレン科の多年草で、芽が寒天状の粘液に包まれていて成長する前に採取する。今でこそ壜詰などにされて年中手に入るが、当時は初夏の一時だけ出るものであった。京都洛北の深泥池のものが珍重された。舟に乗って採取しなくてはならないし、腹に溜まるものではないし、日持ちのするものでもない。「食感」だけが命であり、そのようなものを喜ぶところが京都の食文化の高さである。京都人は、決心がつかず、その場しのぎの返答しか返ってこない人のことを「蓴菜のような人や」と言う。摑みどころがなく、箸先から逃げていってしまうからである。 泥鰌屋の帳場の忘れ扇かな

泥鰌鍋という洗練された江戸の食物に接したのは上京してからである。同じ浅草でも、時代劇のセットのような駒形どぜうは、やや気恥ずかしさもあり、飯田屋に行く方が多かった。だが飯田屋は少し生々しい仕立てで、駒形は味噌で下処理がしてあり、その方が私の好みに合い、近時は駒形の暖簾をくぐる方が多い。盤水先生は芭蕉庵の近く、高橋の伊せ喜がお好きで、大相撲観戦にお供をする度、帰りに寄ったものである。ある時、伊せ喜の入口で漫才師の京唄子さんと擦れ違ったが、先生は「やあやあ」と手を握って挨拶していた。あとから聞くと、初対面だというので、先生の度胸の良さというのか、厚かましさに舌を巻いたものであった。あの浅鍋といい、山盛りの葱と薬味を入れた木箱といい、籐畳といい、何とも風情あるものだ。句はその喧騒の中の一景である。〈泥鰌屋の燠がかんかん震災忌〉もある。二句共、「泥鰌屋」を舞台にして別の季語を配したものである。 |

| 4月 4月18日(火) 東京駒ヶ根会会長・熊沢正幸さんと伊那北先輩。熊沢は骨董業界重鎮。藤森荘吉さんの「閏句会」10人。坊城俊樹さんも参加。対馬康子さん、公認会計士の藤井さん、青柳フェイさん明後日米国へ帰ると。  4月19日(水) 4月19日(水)漫画家のクミタリュウさんと洋酔さん。「銀化」の原和人さん、上京したとて寄って下さる。  4月20日(木) 4月20日(木) 4月22日(土) 4月22日(土)東京駅より特急「わかしお」にて安房鴨川。海女に扮装した麦、羽久衣の出迎えを受ける。鴨川グランドホテルで荷を解き、仁右衛門島へ。一行43人。周遊のあと、ホテルに戻り、四句出句。鈴木真砂女ミュージアム見学。18時より親睦会。あと私の部屋にて酒盛り。最後に一句出し句会。23時にお開き。  4月23日(日) 4月23日(日)六時起。二日酔い。茶を飲んだり、浴場に行ったりぐずぐずする。朝食後、八時半、バスにて鯛の浦、誕生寺、清澄寺を廻る。快晴。ホテルに戻り、13時より句会。「わかしお」にて帰京。有楽町の居酒屋で打ち上げ。結局、バス組合流し10数名。「わかしお」からの飲み続けで……ヘロヘロ。 4月24日(月) 「演劇人句会」六人。ミモザさん久々。  4月25日(火) 4月25日(火)岩野歯科。欠けた奥歯の型取り。W女史より京西山の筍到来。店、久々、国会議員のT先生。半田けい子さん。鳥閑さん、エッセイ集にサインをと、来て下さる。閑散にて21時半閉める。  4月26日(水) 4月26日(水)「雛句会」12人。あとは閑散。井蛙、展枝さんと餃子屋。藤岡筑邨氏の「りんどう」600号記念号へ二句贈る。〈藤房の先の蕾もふくやかに〉〈此の辺り旧筑摩県藤匂ふ〉  4月27日(木) 4月27日(木)大塚凱君手伝いの日。坪井さん、句会日を間違えて来る。国会議員のT先生、私のエッセイ集を早く読みたいと来店して下さる。ポール・マッカートニーの東京ドーム公演のあとの太田うさぎ、天野小石、笹木くろえ、竹内宗一郎、近江文江さん来店。酔馬さん京都出張のあと、塩大福の土産を持って。 4月28日(金) 今日、「門」同人会に発行所貸し出し。忘れており、大慌てで開錠に。14時、下北沢に戻り、大山かげもと氏の『草紅葉』出版記念会へ。下北沢「湘南倶楽部」。〈人の世に至福の色の草紅葉 伊那男〉の短冊を贈呈。店「金星句会」6人。 4月29日(土) 連続テレビ小説「ひよっこ」を見て毎回泣く。今日の「纏句会」は発行所。あと「揚子江飯店」にて親睦会。あと一人「大金星」にて小酌。  4月30日(日) 4月30日(日)9時半、小田急線渋沢駅。「早蕨句会吟行会」にお招きいただく。バスにて大倉。快晴。神奈川県立秦野戸川公園を散策し、バス組と徒歩組に分かれ、徒歩組は水無川沿いに6㎞ほど歩き渋沢へ。秦野市立西公民館にて二句出し句会。18人。あと駅前「目利きの銀次」にて親睦会。あと「いろは」で二次会。帰宅して無人店舗で買った蕨の灰汁抜きなど。 5月 5月1日(月) 店、「かさゝぎ勉強会」10人程。 5月2日(火) 朝、岩野歯科。欠けた奥歯に金を埋める。伊那男の価値が五万円程上がる。  5月3日(水) 5月3日(水)11時、鎌倉駅。「天為」天野小石さんの実家で吟行句会。洋酔、山田真砂年、いづみ、展枝。竹内宗一郎、福岡るぴ、天為の面々。小石さんの兄の甲子三郎さんの10人。白子丼の昼食。八幡様の牡丹園。雪の下の山田屋で酒を買う。ここは私の大学茶道会の仲間岡本行君の実家。泊まったこともあり、懐かしく! 兄上がいて、この方も大学先輩。小石家で五句出し句会。筍掘り。日影茶屋の懐石弁当取り寄せ。夕方、護良親王の首塚へ。鎌倉の黄昏は怖い。22時過ぎ帰宅。  5月4日(木) 5月4日(木)「銀漢」6月号の原稿まだ書き続けている。14時半、高木氏とORIX時代の上司、黒岩芳昭氏の墓参。あと蕎麦店「庵」にて酒盛り。17時半、戻り、吉田家とバーベキューパーティー。筍煮、筍焼などを供す。 5月5日(金) 伊豆網代の唐沢静男君夫妻の家を訪問。金井硯児さんも参加。昼から19時くらいまで飲む。刺身、干物、山菜などのもてなしを受ける。小綬鶏の声がしきり。帰宅すると成城仲間三家族来ていて、酒盛りに加わる。  5月6日(土) 5月6日(土)六月号の原稿書き。二本書いてようやく完了。一週間遅れ。担当の方すみません。 5月7日(日) 午後、「春耕同人句会」。あと「炙谷」にて親睦会。  5月8日(月) 5月8日(月)発行所、「北辰社」の決算報告会。店、国会議員のT先生。『銀漢亭こぼれ噺〜そして京都』面白くて二回読んだと。池田のりをさん、同エッセイの感想文を「丘の会」に書いて戴くことに。閑散。  5月9日(火) 5月9日(火)鳥居真里子さん句会に発行所貸し出しのため早めに店。(株)展望社代表取締役の唐澤明義さんという方が来店。伊那北高校先輩で出版社社長。私のエッセイを読んで訪ねて下さった。「火の会」。6人しかいないとうさぎさんが嘆いていたところ「街」の今井聖主宰、竹内宗一郎編集長など五人来店。句会に参加して下さり賑やかに。「宙句会」あと11人。 5月10日(水) 「梶の葉句会」選句へ。店「きさらぎ句会」あと七人。 5月11日(木) 池田のりをさん慶大歌舞伎研究会出身の小泉芝雲さん他と。大住光汪君、半年振りに。大野田井蛙さんと小中高と同期。「極句会」洋酔さんゲスト。あと7人店へ。大塚凱君友人の女子医大の学生。大王製紙田中役員が若手社員と十人。  5月12日(金) 5月12日(金)京都の笹下さん(天為)。私のエッセイを読んだという大日本印刷のOBの慶大出身の方3名、寄って下さる。「大倉句会」あと15人。  5月13日(土) 5月13日(土)10時過ぎ、運営委員会。13時、「銀漢本部句会」57人。本日、神田祭ながら生憎の雨。句会あと「テング酒場」。 5月14日(日) 10時半、成城学園駅前の成城凮月堂に原田さがみさんに来ていただき、句集出版について打ち合わせ。2時間ほど。午後は雑用しながら寝たり、テレビ見たりと休養。久々酒抜く。  5月15日(月) 5月15日(月)原田さん句集の序文、一気に書く。発行所は六月号校正。今月は全部点検できぬまま渡す。店「銀化」の方々四人。広渡敬雄さん九州大学仲間5人。「演劇人句会」8人。昔来ていた客(氾星さん)が三省堂に私のエッセイが平積みであった! と寄ってくれる。盛況のまま23時閉める。早めに帰宅できると思いきや、うっかり準急に乗ってしまい、新百合ケ丘まで連れて行かれる……トホホホ。 5月16日(火) 眼科訪問。劇的に治っていると。多田悦子さんに原田さんの序文打ち込んでいただき、字の用い方その他やりとり。宗一郎、村上鞆彦、今泉礼奈、とうと、凱、小石、いづみ……最後、演歌の合唱。カラオケ店ではない! 5月17日(水) 「閏句会」10人。「三水会」五人。法政大学高柳先生と飯田高校の方。信濃毎日新聞の記者さん。繁忙。  5月18日(木) 5月18日(木)妻の京女時代の友人3人、上京したとて、仏前の菓子持って店を訪ねてくれる。「銀漢句会」あと16人。  5月19日(金) 5月19日(金)久々時間できてRM5㎞。発行所「蔦句会」選句。句会あと店に7人。今日から福原紅さんも参加。19時、日本伝統俳句協会東京支部長、井上泰至さんから阪西敦子さんへバトンタッチの会、13人。 5月22日(月) 予約なし。国会議員T先生。展望社唐澤明義氏。  5月23日(火) 5月23日(火)「萩句会」選句へ。店、予約なし。21時半、閉める。そこへ金井硯児さん来店したので「ふくの鳥」で1時間ほど飲む。 |